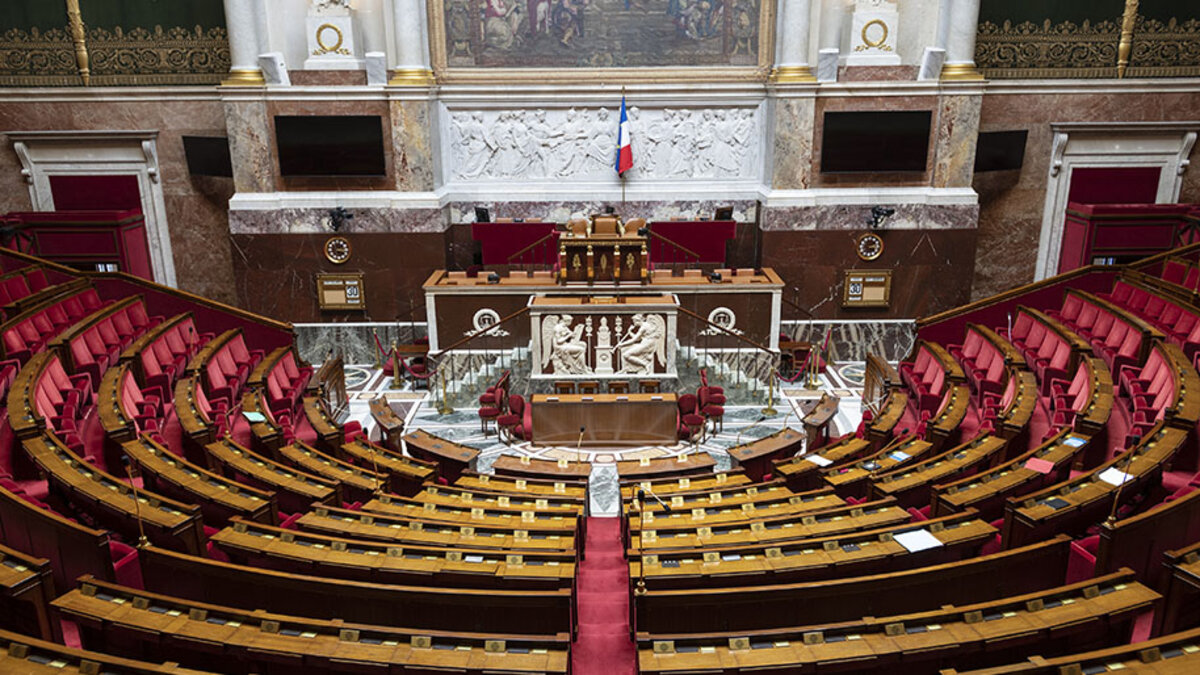

Agrandissement : Illustration 1

L’article 49-3 de la Constitution française est bien plus qu’un outil, c’est un geste. Dès qu’il est invoqué, il fracture le débat en un coup de marteau. Génie quasi divin : il tranche et abolit. « Qu’il en soit ainsi », crie un pouvoir vide — avide d’une base, vidée de toute racine. Le 49-3 fait irruption (autoritaire) dans le flux (parlementaire) ; il scie verticalement le jeu démocratique. Le pouvoir, alors, coupe les paroles pour poser son instant — et empêcher qu’un jour on puisse imaginer (autre chose que cela). Le 49-3, c’est l’instrument parfait du monde d’aujourd’hui : rapide et insensible ; froid comme les cadavres de toutes les discussions qui grâce à sa lâcheté n’ont jamais eu de lieux.

Premier pas censuré : la souveraineté s’appuie sur sa capacité à dire l’anormal ; à décréter que ça, ça c’est une exception. Le 49-3, précisément, codifie l’exception. Il la codifie tant qu’elle se fait habitude, structure ordinaire du pouvoir moderne. (Pour illustrer l’idée par un exemple clair : rappelons qu’Elisabeth Borne, en vingt mois de pouvoir, en a fait appel au total vingt-trois fois.) Loin d’être temporaire, il semble aujourd’hui que le 49-3 soit un « truc » systémique — qui écrase la parole quand ses risques surprennent.

Pour cacher l’artifice, il vaut mieux un grand coup. Une force qui rappelle : « les mots ne suffisent pas, dire n’est pas nécessaire ; je peux bien facilement court-circuiter vos langues ». L’usage du 49-3 est un geste policier, d’une police du sensible qui dicte sa loi, impose sa décision, méprise les désaccords, tait les oppositions. Un geste qui évacue (et non qui stabilise), qui pousse jusqu’aux extrêmes tout type de résistance. Qui crée des figurants, vivant des lieux vacants. Il y a là quelque chose d’une purification : on rejette ce qui manque (toujours) de s’aligner, on occulte le conflit en un non-événement. On expulse l’Autre — toute son altérité — et on nie le langage qui nous a mis au monde. Nous comprenons alors que parler est un luxe.

Tout cela est un jeu de censure symbolique : le 49-3 exproprie les mots et décrète la sourdine de toute une assemblée — les gens peuvent y rester, mais leur parole n’est rien, leur vote sans effet. Le 49-3, alors, est une interdiction, un geste qui nous dit où finit l’acceptable, et condamne tout le reste à s’enfuir loin d’ici. Le débat, dès lors, n’est pas « suspendu », comme l’a gravement conclu Yaël Braun-Pivet[1] ; il est censuré, forclos, hors des lieux de puissance. Et se produit ainsi un double silence : celui du parlement et celui du pouvoir — qui rêve par-dessus tout d’échapper au devoir de justifier ses actes.

Retour sur un pouvoir sachant forcer.

Le 49-3, alors, est un dispositif — producteur de mutisme. Il pose le pouvoir comme un sujet royal, « supposé-savoir » — savoir mieux que quiconque ce que doit le pays. Un sujet qui répète, toujours en voix de tête, que nous ne sommes rien face au pouvoir qui sait. C’est bien ce qui s’entend quand Michel Barnier dit de son langage qu’il est « de vérité »[2] — sans doute celui des autres est-il donc à méfier… entendez que lui seul, lui seul vraiment sait. Tout à coup, alors, l’Assemblée nationale devient de commandement. Par un coup de cutteur, l’idiotie s’interrompt ; l’espace encore vivant devient un espace clos. « J’ai été au bout du dialogue », ajoute Michel Barnier ; au bout du bout du bout, « restant toujours ouvert » et « [toujours] à l’écoute »[3] — comme à des enfants trop jeunes pour comprendre les vrais enjeux du monde, et de sa gouvernance. Après ces prétentions, le pouvoir enfin seul peut nous dire tout haut ce qu’il rêve d’enforcer : son désir d’annuler.

Car l’État est une machine qui d’abord capture. Qui arrête les flux, qui territorialise, qui arrête la secousse et impose des limites ; qui fige le monde dans un cadre fictif. Ça capture, canalise ; ça ferme l’à-venir en une fin brutale. Ça capture les corps et capte les désirs ; ça transforme nos espoirs en contraintes futiles, et nos aspirations en temps perdu d’avance. Ça écrase des « peut-être » par de l’indiscutable. Le 49-3, ainsi, est un ordre, une césure ; l’annihilation d’une possibilité — celle de l’excès, celle du devenir. Une anti-production qui toujours ramène au même petit point fixe — qui est aussi point nul : la reproduction mécanique de la volonté autoritaire du pouvoir exécutif. La redite machinale d’une volonté paranoïaque, hantée par les forces qui toujours lui échappe ; et qui donc, par défense, se jure d’accaparer, de nier la dissension, de verrouiller son champ. Qui donc pose l’urgence, pour ne prendre le temps — pour vaincre rapidement, et puis pour dominer. « C’est maintenant à vous, conclut Michel Barnier, […] de décider si notre pays se dote de textes financiers responsables, indispensables et utiles à nos concitoyens ou alors si nous entrons en territoire inconnu »[4]. « Soit moi, soit le chaos », pourrait-on résumer. Le pouvoir, ainsi, fantasme à haute voix sa volonté ultime : être un pouvoir qui glisse, sans contraintes ni frictions ; dans un endroit connu, sans plus d’opposition.

De la béance, et de ce qui s’en fuit.

À entendre notre ancien Premier ministre, il n’est maître de rien ; simplement messager. Ce sont « les Français » qui — comme on entend partout, « dans toutes les circonscriptions » — « attendent de la stabilité et […] de la visibilité […] pour leur vie quotidienne »[5]. Ce sont « les Français » qui trouvent dans ce texte des « réponses importantes » à leurs nombreuses demandes[6]. Ce refrain, on l’entendait déjà en 2015, dans la bouche de Manuel Valls qui défendait, vaillant, que sa censure à lui s’est aussi décidée dans « l’intérêt de notre pays », et que rien « ne [le] fera renoncer […] [ou] reculer », car c’est « l’intérêt des Français qui [lui] commande d’agir ainsi »[7].

Mais outre « les Français », on comprend aussi vite (malgré les demi-mots) que cette coupure s’impose d’un lieu plus prosaïque : car il faut satisfaire le grand marché mondial. Michel Barnier entame d’ailleurs son discours en parlant des « nombreuses contraintes qui pèsent » sur la France et sur les « efforts que cela nous impose », dans un moment où nous avons « tant à faire pour défendre [nos] intérêts et [notre] influence en Europe et dans le monde »[8]. Réduire les déficits, faire baisser la dette, sécuriser les incomes, stabiliser les flux… Être efficace, surtout être efficace. « Agir rapidement »[9] : pour maintenir le fantasme de l’efficacité, pour éviter d’un jour caresser le réel (qui, lui, ne caresse pas). Pour graver, surtout, le mot de « soumission » au cœur de nos systèmes. « Il nous faut aller vite », « nous n’avons pas le choix » ; autant de variations autour d’un même thème, connu depuis longtemps : le manque d’alternative. « Cette réforme est nécessaire »[10] ; ce projet « essentiel pour notre économie »[11], « [il] doit aboutir, […] le pays doit avancer »[12].There is no other choice ; le débat, anyway, est trop cher pour nous. Il n’y a pas mille chemins entre nos mille plateaux ; le capital attend ! Il y a trop de devoirs (d’ailleurs) qu’il reste à faire ; trop de tâches à exécuter, trop de voix à faire taire… Mais, « le texte est désormais là, assène Michel Barnier, [et] il est […] désormais temps […] [de] le mettre en œuvre »[13]. « Désormais, désormais » : tant de désormais pour imposer l’instant, le « moment de vérité qui met chacun devant ses responsabilités »[14] — chacun, sauf lui.

Ainsi, le 49-3 signe une compromission : il maintient l’image d’une souveraineté en cachant ce qui ne cesse d’arriver — l’effondrement du politique face aux logiques économiques. Il se donne alors comme mythe fondateur d’une capitocratie : il retourne l’autoritarisme en un acte rationnel, technophilique, et fait de la violence une chose nécessaire. Le Premier ministre, alors, n’engage le gouvernement qu’au moment même où il s’extrait lui-même de toute responsabilité.

Ce paradoxe révèle qu’à chaque 49-3 s’avoue un revers, et se savoure une perte : « on n’a su persuader ». Derrière ses grands airs, le pouvoir murmure sa peur de l’érosion — du consensus, fragile, qui l’a mis à sa place. Posé en coup de force, le 49-3 proclame une impuissance : « je ne sais plus gouverner ». Chaque choc cache de l’angoisse — de perdre le contrôle… et donc le pouvoir, surtout s’il permet de garder ses comptes, de ne jamais les rendre (à la cour, ou au peuple). Surtout s’il permet de ne plus rien répondre ; d’être irresponsable, partout quand on s’engage.

Le 49-3, alors, apparait comme symptôme — symptôme terminal d’une vie faite de crises. C’est un compromis qui masque un contredit : celui du coup de force et de l’impuissance. Il ne résout donc rien, mais rejoue sans cesse la crise d’autorité dont il est le disciple. Il révèle la crainte d’un pouvoir en-manque — qui n’est plus désiré, et qui ne séduit plus. Il signe son échec — son inscription ratée dans l’ordre symbolique. L’échec d’un pouvoir qui coupe toute médiation, toute rhétorique, et se replie sur soi. Qui se remplit tellement qu’il se prive de tout — de tout son esthétique, et de tout son support. À force de nier l’Autre, il n’est plus reconnu — c’est un pouvoir spectral qui, hors du langage, creuse une béance.

Mais derrière cette béance se cache un grand triomphe : celui d’une gestion, toute technocratique. Que la gestion l’emporte ! qu’importe le discours, le fait est accompli. La performance est faite (et c’est déjà bien trop) ; son vide n’est pas neutre : il met en scène l’absence de mise en scène. Le pouvoir, alors, jouit de sa diversion : il simule le vital en étouffant la vie — transformant le débat en jeu de management. Michel Barnier (comme bien d’autres avant lui) simule être souverain : il parle au nom du général, mais ses mots manquent d’écho, car ils n’ont pas d’appui — car ils n’ont pas d’accord qui puisse les soutenir.

À Michel Barnier, alors, qui dit que « les Français ne pardonneraient » jamais à celles et ceux qui « préfére[nt] les intérêts particuliers à l’avenir de la nation »[15], nous répondons « d’accord » ; juste avant d’ajouter qu’il n’est pas pardonné pour avoir fait passer sa survie avant tout. Il faut conclure ainsi : si la paix est facile, les fractures sont réelles. Et tout cela, dès lors, n’est pas un accident ; c’est le vrai du pouvoir, donné en forme brute — la vérité politique : celle du mensonge.

Petit déchet farceur d’un grand pouvoir sadique

Et nous, nous sommes là, face à ce rituel (absurde) que l’on ne comprend pas — qui ne nous surprend pas, mais qui nous reprend nous : qui va jusqu’à faire croire qu’il est fait en nos noms. Nous sommes spectateurs, spectatrices, d’un théâtre morbide — notre démocratie, qui aime si souvent jouer à nier nos voix, avec à ses côtés notre pouvoir en leurre.

Rupture sur rupture : car notre volonté devient pure fiction — qui, elle, dissimule une autre vérité : qu’elle-même est l’instrument d’une domination (à laquelle on consent vraiment très facilement). Que tout ça est un piège, qu’il y a bien une classe qui gouverne la France et impose sa vision. Alors on se fatigue par désenchantement. On s’évide de rêves, et de toutes les promesses. On suit ce chiffre étrange — quarante-neuf-trois, garante des rois — telle une mécanique pure qui dit garder la forme, mais sans le contenu. Et qui consacre donc toute sa vie au cynisme : à celles et ceux qui méprisent, en feignant de défendre. Comme Michel Barnier qui vente « sa méthode […] faite d’écoute, de respect, de dialogue », ou défend le débat — qu’il achève justement — comme chose « indispensable »[16] ; comme Elisabeth Borne qui se justifiait par son « attachement à notre modèle social […] [et] [s]a croyance dans la démocratie parlementaire » et se plaignait d’un « mutisme » qu’elle-même était en train d’imposer[17] ; comme Manuel Valls qui disait proposer, par le 49-3, « un acte de confiance dans le dialogue »[18] ; ou comme Edouard Philippe qui allait jusqu’à affirmer faire cela « non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de faux débat, à un parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi, et pour permettre […] au processus législatif, de s’engager », au moment même où il lui disait d’arrêter[19].

De tout cela, on s’en lasse vite — ce qui est le but : que l’on projette trop, que l’État nous fasse taire. Le 49-3 est une machine à créer de l’ennui : elle participe grandement à nos découragements. Alors, on s’asphyxie.

Je ne sais plus qui disait que l’histoire se répète sur un tempo binaire : la première fois tragique, la seconde en une farce. (Sans doute était-ce Marx.) Ici notre pouvoir est joué en plaisanterie — qui ne fait rire personne, mais qui radicalise. Qui amplifie la haine, et pousse le refoulé à faire retour ailleurs — dans la rue, sur les réseaux, dans les coins rouges et jaunes de nos vies ordinaires. On dit de cet article qu’il nous stabilise, mais il fait tout l’inverse : il produit patiemment une instabilité durable, une machine exécutive aux pensées suicidaires, aux pensées autophages — qui mine les ruines qu’elle prétend protéger.

La Ve république a produit un déchet : une suspension honteuse, qui non seulement fait taire les députés, mais qui aussi soumet la loi à l’arbitraire. Qui fait donc du droit un lieu de soumission, et non de liberté. Le pouvoir, ainsi, avoue son grand mensonge ; et impose surtout son immense jouissance : transgresser le monde, tout en le respectant ; rester toujours sadique, seulement car il le peut.

Hors champ conclusif

Foucault nous a appris que le pouvoir moderne se déplace, s’infiltre et se masque. Le 49-3, lui, fait tout le contraire : il s’impose frontalement, sans prétendre au dialogue. Il est alors l’arme d’un pouvoir qui renonce : à faire des alliances, à penser le commun. Qui renonce au partage, qui renonce au pluriel en faveur d’un chiffre, réuni par la force — la force d’une autre peur : celle d’être dissout (qui cette fois, historiquement, n’a pas pris le dessus).

L’affaire est bien huilée, et antipolitique : car en barrant les « non » et en posant sa fin, la seule chose qui s’expose est la faim du pouvoir. L’article 49-3 est un geste abject qui détruit la ligne qui encore séparait parler de forcer, et laisse derrière lui des maux décomposés. La leçon, alors, est facile à tenir : le pouvoir est violent. Il est violent, et il simule souvent : il prétend s’incarner pour mieux cacher sa chute. Il s’affirme alors en toute obscénité à hauteur de son manque de légitimité — et impose de trancher là où il faut penser. Il écrase, il censure, mais il n’efface pas. Le résidu, le reste est seulement déplacé, peu à peu délaissé, invisibilisé. Il est presque encore là, dans une zone grise ou une marge noire. Ou peut-être dans le blanc que personne n’ose appeler ; dans un hors champ de tout, qui perd toujours au jeu.

Ce qui s’efface, par contre, c’est le 49-3, et avec : nos mémoires ; c’est même le souvenir de sa propre origine. Ce qui s’efface, d’abord, ce sont ses conditions — c’est-à-dire son histoire. Puis c’est son horizon, à jamais différé ; et enfin sa promesse, toujours hypothétique. À la fin de tout ça, il n’y a quasi rien, rien qu’un je-ne-sais-quoi : des paroles « redonnées »[20], aussitôt étouffées. Il reste la censure (parfaitement provoquée). Celle (historique) du gouvernement, et celle (antihistorique) de tous les gouvernés.

[1] À la suite de l’annonce de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[2] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[3] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[4] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[5] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[6] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[7] Discours de Manuel Valls à l’Assemblée Nationale, le 17 février 2015

[8] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[9] Discours de Manuel Valls à l’Assemblée Nationale, le 17 février 2015

[10] Discours d’Élisabeth Borne à l’Assemblée nationale, le 16 mars 2023.

[11] Discours de Manuel Valls à l’Assemblée Nationale, le 17 février 2015

[12] Discours de Manuel Valls à l’Assemblée Nationale, le 10 mai 2016

[13] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[14] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[15] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[16] Discours de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, le lundi 2 décembre 2024.

[17] Discours d’Élisabeth Borne à l’Assemblée nationale, le 16 mars 2023.

[18] Discours de Manuel Valls à l’Assemblée Nationale, le 15 février 2015

[19] Discours d’Édouard Philippe à l’Assemblée nationale, le 29 février 2020.

[20] Allocution d’Emmanuel Macron à la suite de la censure du gouvernement de Michel Barnier, le 6 décembre 2024.