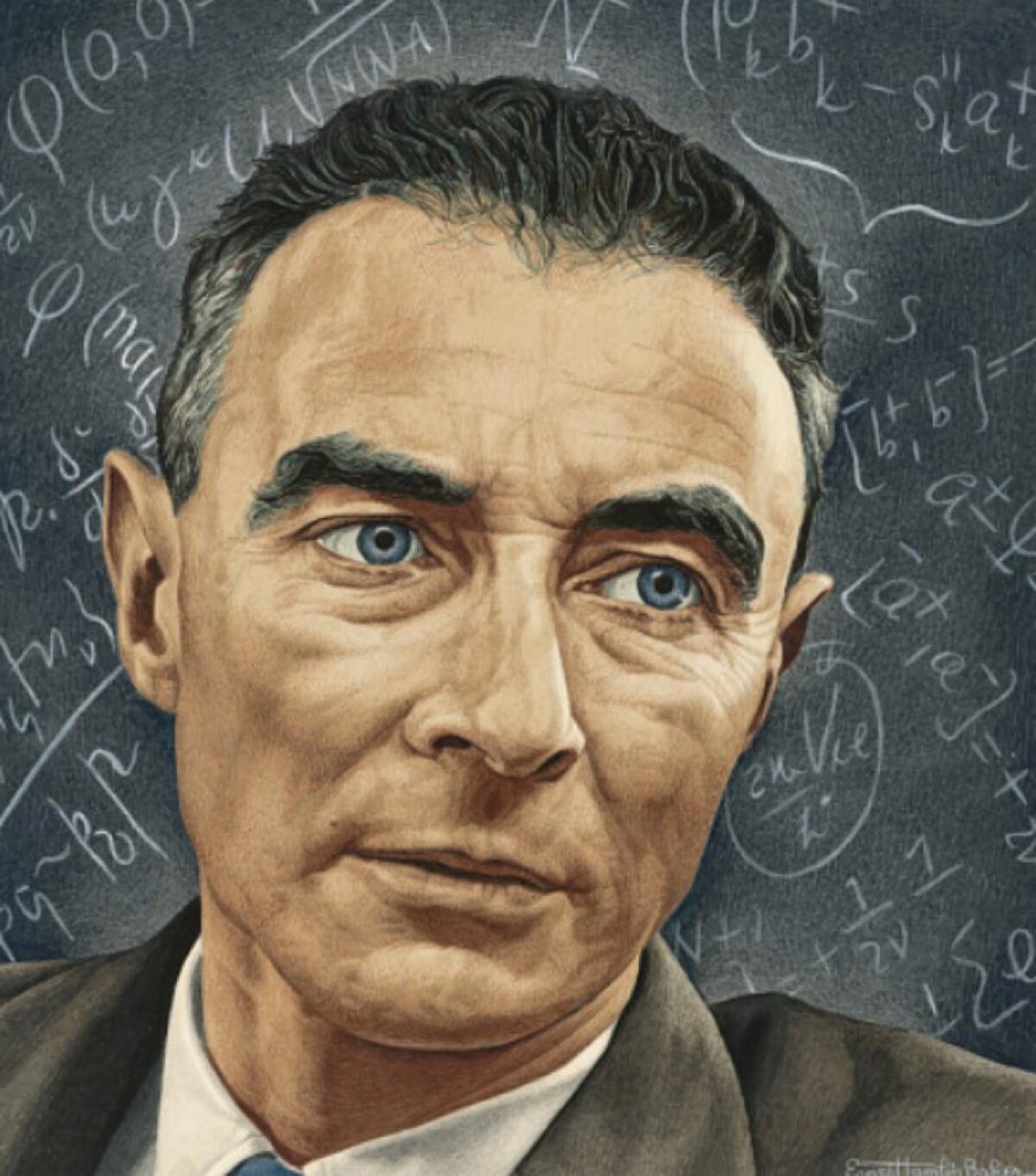

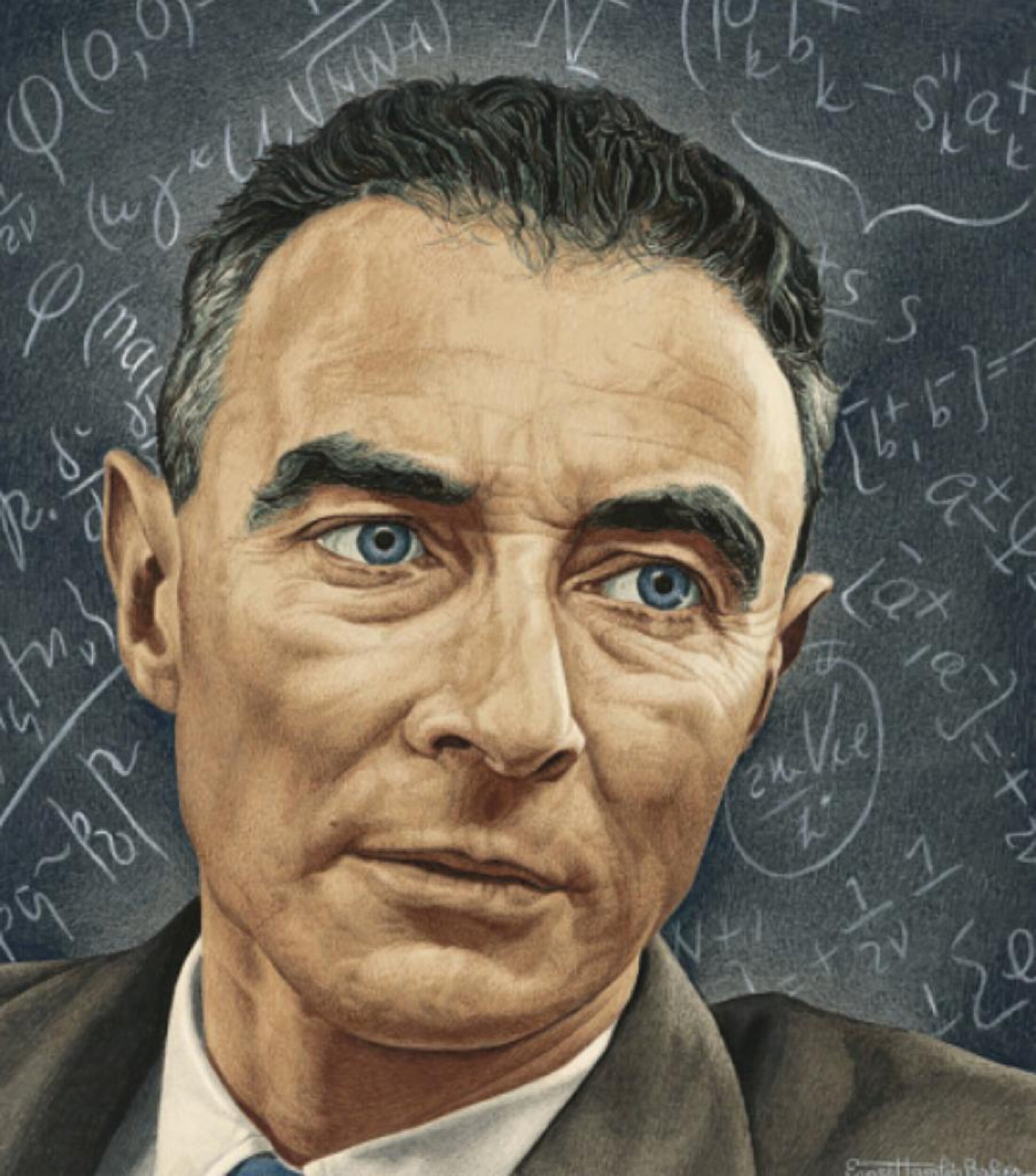

Agrandissement : Illustration 1

Le film Oppenheimer retrace la vie du physicien Oppenheimer, « père de la bombe atomique ». Mais qu’est-ce qu’un père ? Qui plus est : père d’une bombe qui fonctionne par réaction en chaîne ? La valeur de paternité, d’origine, de cause première, n’est-elle pas toujours raturée quand la première fois est déjà potentialisée, hantée, par son indéfinie répétition ? Écartée non seulement par un passé sans fin (on peut toujours remonter la chaine de l’histoire de la physique en quête de prédécesseurs, d’ascendants toujours plus haut) mais aussi par un avenir incalculable (dès le premier essai atomique, cette répétition d’Hiroshima et Nagasaki nommée Trinity, dès la « première fois » donc, le risque que celle-ci ne soit la dernière fois, ne soit rien, que la bombe embrase de proche en proche la totalité du globe, ne peut être exclu à 100% par le calcul mathématique). Impossible paternité donc. D’où : conflit pour établir la paternité putative, concurrence des mémoires et hypothèque sur l’avenir, division des rôles et des consciences déjà en elles-mêmes divisées – car d’ores et déjà mauvaises – et, finalement, impossible délimitation d’une responsabilité. Car qui peut répondre d’une réaction en chaîne, d’une escalade infinie, d’un avenir sans présent, qui peut en répondre une fois pour toutes ?

Oppenheimer médite l’impossible paternité de Little Boy, l’enfant qui prive de sommeil, dont les cris, les pleurs, les hurlements ponctuent la nuit. Que sont-ils ces cris, ces pleurs, ces hurlements ? De qui sont-ils ? De quels fantômes à venir, revenants du futur, sont-ils la répétition ? Bientôt, il faudra confier l’enfant à d’autres si l’on veut continuer à vivre, persévérer. Déjà jeune adulte, l’insomnie d’Oppenheimer physicien est peuplée de visions pyrotechniques. Il perçoit l’incalculable, ce qui ne manque pas de susciter la défiance des physiciens classiques, instruits de géométrisation de l’espace. Oppenheimer n’en démord pas et la guerre lui fournit l’occasion de montrer par le fait ce que les équations réfutent. L’impossible arrive, en vrai, en chair et en os - même s’il ne reste bientôt que de la chair et des os. Oppenheimer, lui, a la peau sur les os et ses visions sont maintenant celles de corps écorchés au milieu de la liesse.

Le père de Little Boy voit son visage décharné en couverture du Time Magazine. Il est « Man of the Year ». L’instant d’après, il se trouve assis dans le bureau ovale en présence du Président Truman qui, goguenard, félicite le lauréat. La scène, en trois temps, est une scène de vérité, le déploiement dialectique de la vérité :

Premier temps : main sur le cœur, Truman dit déclarer ce qu’il pense, non sans arrière-pensée : Oppenheimer a bien mérité cette couronne de lauriers. Deuxième temps : le physicien confesse sa perplexité. Certes, il fallait devancer les nazis, certes il fallait mettre cette bombe au point et en faire la preuve pour montrer aux ennemis de l’Amérique que l’Amérique disposait désormais d’un avantage décisif dans la guerre. Mais fallait-il bombarder pour de vrai ? Ne pouvait-on pas s’en tenir au coup d’essai ? Fallait-il vraiment acter la naissance de Little Boy en bombardant Hiroshima et trois jours plus tard larguer Fat Man sur Nagasaki ? Autant de morts présentes et à venir qu’une simple dissuasion aurait pu éviter tout en conservant les bénéfices de la bombe. « Man of the Year » peut-être mais, à présent : conscience à jamais endeuillée, coupable devant l’éternité. Troisième temps : Truman dit maintenant le fond de sa pensée. Il dit : « Rassurez-vous Oppenheimer, dans cette histoire vous n’êtes pas grand-chose ; en réalité vous n’êtes rien qu’un petit fonctionnaire de l’Histoire, une pièce dans une mécanique qui vous dépasse infiniment. Vous croyez être le père de la bombe A et vous vous en repentez mais vous n’avez participé qu’aux préliminaires ; vous prendrez, tout au plus, une place dans la longue liste des ascendants du dernier ascendant. Le vrai père est devant vous, il est celui qui donna l’ordre de faire feu. Les Japonais ne connaissent pas votre nom, ils ne reconnaissent que le mien comme nom du père. Vous êtes aujourd’hui « Man of the Year » mais la postérité m’appartient. Et pour le meilleur. Car, vous le savez, larguer la bombe la plus puissante de l’histoire se fait en vue de la paix. La bombe est le chemin le plus court vers la paix. La fin de la bombe est la paix ! La fin de la guerre est la paix ! Ou plutôt, car il faut être réaliste : la guerre froide. La guerre est la paix. C’est pourquoi vouloir la paix c’est vouloir plus de bombes. Fin du procès dialectique.

Qui est le père de la bombe atomique ? Qui peut être tenu pour responsable de la libération du secret jusqu’ici le mieux gardé de la matière – l’équivalence de l’être et du néant ? Si la néantisation de toutes choses est une possibilité de l’être, qui peut prétendre la produire ? Quelle est la part d’invention, de vraiment nouveau dans cet évènement ? N’y a-t-il pas eu simple décèlement, dé-couverte ? Qui doit répondre de l’impossible quand celui-ci est une propriété objective du réel ? La tentation est grande d’effacer le nom d’Oppenheimer, d’effacer tous les noms, derrière les potentialités de la matière et les nécessités du temps présent… Dès lors que la possibilité d’une bombe atomique est en gestation dans l’être, sa pro-duction s’apparente au travail de la sage-femme qui favorise, en la guidant, la venue au monde. L’homme n’a fait que hâter le procès du réel en suivant les indices disposés par lui au cours de sa manifestation. La vérité est que la course aux armements est toujours déjà commencée, elle est inhérente au déploiement de l’être, dès avant toute décision politique en ce sens, qui ne fait que la suivre, l’encourager. N’est-ce pas l’être, himself, qui se manifeste à lui-même à travers le génie d’Oppenheimer, les turpitudes de Truman et de tant d’autres ? Y-a-t-il une place pour un père dans une telle Odyssée ?

C’est contre cette conception d’une histoire sans sujet que Nolan a fait Oppenheimer. C’est sans doute la raison pour laquelle cette fois Nolan, contrairement à ses précédents film, ne s’attarde presque jamais sur la physique quantique, ses phénomènes renversants, ses paradoxes savoureux, mais concentre toute son énergie dans le récit de la genèse moins scientifique que politique, sociale et surtout morale de la bombe, genèse qui culmine dans la scène de l’essai atomique, formidable avant-première. Tout au long du film, au centre de tous les mouvements, figure Oppenheimer : l’omniprésence de son visage qui crève l’écran et à travers son regard, sur sa peau à rides, la trace de l’impossible paternité d’une réaction en chaine aux effets incalculables.

C’est la force d’Oppenheimer que de mettre ainsi en scène la protestation d’un nom, d’un visage – ce nom, ce visage - répondant de l’humanité, pour l’humanité, au moment même où l’être anonyme menace de tout engloutir, de réduire tout vivant au degré zéro de la matière, au pur il y a. Force d’avoir ainsi enseigné que la paternité, s’il y en a, ne s’éprouve qu’à se savoir infiniment dépassée par l’événement auquel elle donne jour, rien moins que le rapport d’une cause à un effet. Et que c’est paradoxalement parce qu’elle excède toute maîtrise, toute reprise dialectique, tout calcul, que la relation de paternité – car il en va toujours d’une relation entre étants – se donne une chance d’exister par-delà toute relation concevable dans l’être – comme rapport à l’infini. Ce qui se dit aussi responsabilité sans limite devant le tout autre, responsabilité pour l’altérité irrécupérable d’une matière hautement inflammable : capable aussi bien de bannir toutes choses vivantes, que de ranimer, dans l’apocalypse, l’idéal d’une paix qui vaut mieux qu’un mouvement dans et de l’être, qu’une paix des cimetières. Un autre impossible, plus haut que celui inscrit depuis toujours en pointillé dans l’être, et qui requiert la responsabilité pour autrui d’un sujet unique, irremplaçable : un nom propre – ce que fut Oppenheimer « responsable devant tous, pour tous et pour tout, et (lui) plus que les autres »