Mathieu SCHUCHT, accompagnateur en montagne, formateur et vulgarisateur en développement durable, énergies, climat et sciences de la Terre. Initiateur du projet « Terre inachevée » . Formé à la médiation de conflits, Mathieu Schucht m'a autorisé la publication de ses réflexions sur l'Eau, bien commun de l’Humanité : Gestion de l'eau - sécheresse 2022 -

Ses réflexions sur l'eau mettent en exergue la Région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), l'Occitanie aurait tout aussi bien pu servir d'exemple.

a lire ci-dessous (temps de lecture 10 à15 minutes)

2022 : Sécheresse en PACA !

La chaîne « Durance - Verdon » à l’épreuve.

2022, un été de tous les records ! Records de températures, d’intensité et de durée des vagues de chaleur, sécheresse, incendies. Là, des marqueurs d’une année qui laissera son empreinte dans les mémoires ! Le changement du climat évolue et accentue son œuvre.

Premiers territoires impactés par le changement, les massifs montagneux plus sensibles aux variations. Les Alpes du sud et au-delà, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, n’échappent pas à ces perturbations.

Au cours de l’hiver 2021/2022, précédé d’un automne peu pluvieux, l’enneigement des massifs Haut-Alpins n’a pas permis d’assurer les réserves nécessaires en eau de fonte pour la saison chaude et n’a pas suffi à couvrir les glaciers d’un manteau protecteur, limitateur de leur fonte. A cela s’est ajouté un printemps peu pluvieux, lui aussi, puis des pics de chaleur en juin favorisant l’évaporation, l’évapotranspiration et la sublimation.

Insidieuse, discrète et ravageuse, la sécheresse s’épanchait lentement sous nos pas assurés jusqu’à la dérobade. Tout au contraire de sa comparse Canicule, celle-ci ne se laisse percevoir que tardivement et freine ainsi la prise de conscience des impacts qui lui sont inerrants… L’eau c’est la vie !

De Serre Ponçon à l’étang de Berre, la chaîne Durance-Verdon, poumon hydraulique de la région, et ses usagers ont été mis à l’épreuve. Les conflits d’usage sont venus perturber la tranquillité du territoire. Comment comprendre ces tensions ? Comment s’atteler à les atténuer ? Pour ce faire, avoir connaissance de la structuration du partage de l’eau est un impératif et c’est ici le sens du propos.

De la Durance à la chaine " Durance-Verdon ".

« Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau vive… » (Guy Béart).

Oui c’est bien elle ! La Durance ! Elle, qui prend sa source sur les hauteurs de Montgenèvre, à quelques encablures de l’Italie, dans les sagnes du Chenaillet. Incongru, me direz-vous : une rivière prenant sa source sur le fond d’un ancien océan alpin, entre gabbro, serpentinite et pillow lavas ! Mais si G. Béart chante pour elle, c’est pour tout autre chose. La Durance fait parler d’elle. On la dit capricieuse et dévastatrice (la ressource annuelle à Cadarache, sur la basse Durance, varie de 3 à 8 milliards m3) !

1843 et 1856 sont deux années qui ont marqué l’Histoire « récente » des fureurs de la Durance. En effet, cette rivière, connue pour ses sautes d’humeur dévastatrices, a marqué les esprits au cours de ces deux dates emblématiques.

Cette année 1856 ouvre la voie à une nouvelle Histoire de la Durance. L’idée émerge d’y construire un barrage permettant de réguler son flux et ainsi de se prémunir des crues et sécheresses à venir. Ainsi l’agriculture, l’élevage et l’habitat n’auraient plus à subir les affres de cette demoiselle tumultueuse.

Publié en 1912, L’ouvrage d’Yvan Wilhelm (ingénieur des ponts et chaussés alsacien) mettant en avant la nécessité de réguler le cours de la rivière, marque le début d’une nouvelle aire pour l’ensemble de la région. Au-delà d’une préservation des catastrophes naturelles liées aux aléas de la Durance, Y. Wilhelm y voit également une occasion de constituer un immense réservoir d’eau pour l’agriculture.

Des problématiques liées à l’état du terrain et la nécessité de s’engager sur un chantier colossal, repousseront jusqu’à l’après deuxième guerre mondiale la réalisation d’un ouvrage d’Art monumental : le barrage poids en terre de Serre Ponçon

Le chantier débutera en 1955 et s’achèvera 5 ans plus tard. Conduit par EDF, pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, et soutenu par le Plan Marshall pour la reconstruction de la France de l’après-guerre, ce chantier mobilisera plus de 3000 hommes et les techniques d’avant-garde de l’époque, s’inspirant d’œuvres réalisées aux États-Unis.

- Il engendrera la réalisation d’un des plus grands barrages en terre d’Europe ;

- La construction d’un pont d’une hauteur de 40m et d’une longueur de 1,7km, destiné à traverser la future retenue d’eau ;

- Le rehaussement des routes et voies de chemin de fer au-delà de la cote 775 (niveau atteint par la retenue une fois remplie) ;

- L’élagage de l’intégralité du couvert forestier sur l’ensemble de la zone destinée à l’immersion ;

- Et, non sans douleur, la destruction de villages tels que Ubaye et Savines ainsi que l’expropriation de leurs habitants.

L’œuvre terminée, la mise en eau du plus grand lac artificiel du pays, le lac de SERRE PONCON ( 1 milliard 200 millions de m3 d’eau, 9kms de large vers la vallée de l’ Ubaye, 22 kms de long en direction d’Embrun) prendra près d’une année.

Le « château d’eau » de la Durance est né! S’en suivra un autre chantier qui conduira à la réalisation de la chaine hydroélectrique « Durance-Verdon » dont Serre Ponçon sera la pierre angulaire. Ce réseau, un des 5 grands réseaux hydroélectriques de France, sera constitué de 16 barrages, 24 centrales hydroélectriques et un canal d’une longueur de 250 km, de Serre Ponçon à l’Étang de Berre.

La Durance aménagée, un trésor de développement pour la région PACA.

Les aménagements Durance-Verdon, propriété de l’État, sont exploités par EDF qui en est aujourd’hui le concessionnaire. Ces aménagements, formant une chaîne cohérente, sont gérés de façon centralisée, aujourd’hui, grâce à l’évolution des technologies. L’ensemble du réseau est commandé à distance, à partir du centre de conduite hydraulique de Sainte Tulle. Ceci améliore considérablement l’efficacité du système. Ainsi, en quelques minutes, EDF peut mobiliser près de 2000MWatts (l’équivalent de 2 réacteurs nucléaires) pour répondre aux ports de charges immédiats. C’est le lancement et l’arrêt rapide de la production d’électricité, donnant de la souplesse au réseau, que cette coordination permet.

En effet, contrairement aux autres ressources énergétiques, la ressource en eau permet via des retenues, d’avoir une production d’électricité aisément modulable, car mobilisable en un instant à la demande. Ainsi, en France aujourd’hui la production d’électricité permanente (dite « en base ») est assurée essentiellement par le nucléaire, et les pointes de consommations sont quant à elles principalement supportées par l’hydroélectricité.

L’eau : Une ressource essentielle aux multiples usages - Un bien commun aux intérêts particuliers.

Bien au-delà de satisfaire aux besoins de production d’électricité, la chaîne Durance-Verdon connaît aujourd’hui une multiplicité d’usages au bénéfice d’un nombre considérable d’acteurs et de consommateurs de la région. Ainsi, EDF doit faire face à plusieurs impératifs et satisfaire de nombreux engagements, travail de tous les instants :

- Pouvoir satisfaire les besoins immédiats en électricité du réseau

- Garantir un remplissage conséquent du lac à la veille de la saison estivale au bénéfice de l’activité touristique (45% de l’activité économique des Hautes Alpes, l’été)

- Satisfaire les besoins en eau pour l’agriculture, et ce jusqu’en Provence (Plus de 80 000 hectares de terres irriguées)

- Permettre l’apport d’eau potable à des millions de personnes (alimentation en eau de la société des eaux de Marseille, ainsi que celle du canal de Provence, pour la satisfaction des besoins entre Marseille et Saint Tropez)

- Alimenter en eau et électricité le secteur industriel (Près de 400 entreprises concernées)

- Maîtriser les crues et répondre aux besoins inerrant aux sécheresses

- Bénéficier d’une réserve d’eau pour faire face aux risques croissants d’incendies

- Veiller à l’équilibre entre eau douce et eau de mer pour la préservation de l’écosystème de l’étang de Berre

- Maintenir un débit réservé dans la Durance et le Verdon pour la préservation des milieux

- Réguler la restitution d’eau dans la Durance afin d’éviter les accidents et mener un travail de sensibilisation aux risques auprès des plus jeunes et du grand public (interventions dans les écoles situées à proximité d’installations hydroélectriques, recrutement d’ hydro-guides pour aller à la rencontre des estivants pendant la belle saison)

- Veiller à la surveillance et l’entretien régulier de l’ensemble des aménagements (maintenance des centrales, nettoyage du canal, état de barrages. Permettre l’entretien et l’amélioration du réseau, demandent un investissement considérable et permanent se chiffrant en plusieurs millions d’euros)

- Évaluer les réserves potentielles en eau contenues dans les massifs des bassins versants (Nombreux capteurs nivologiques et pluviométriques installés sur les massifs avoisinants, dont les données sont prélevées et analysées pour coller au plus près de la ressource disponible)

Aujourd’hui cette réalisation d’ampleur considérable apporte un contexte d’un confort de vie sociale et économique à l’ensemble de la région PACA, qui n’eut pu être envisagé sans son existence. Mais la multiplicité des usages et acteurs y afférant, ainsi que la nécessité d’une meilleure prise en compte des impacts environnementaux, imposent, au regard de l’évolution du climat, d’œuvrer pour un travail de concertation accru et permanent. Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône – Méditerranée - Corse, établi par le comité de bassin (constitué par l’ensemble des acteurs directs et indirects de l’eau) et définissant pour le quart Sud-Est les grandes orientations de gestion pour des périodes de 5 ans, indique la marche à suivre pour la communauté.

Les différents acteurs de l'eau.

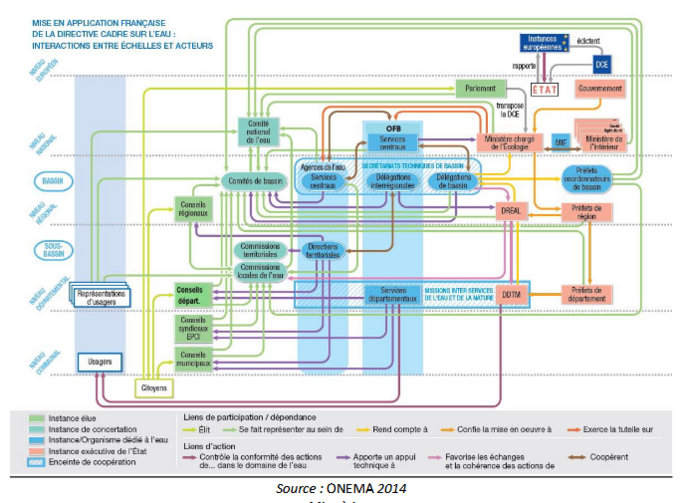

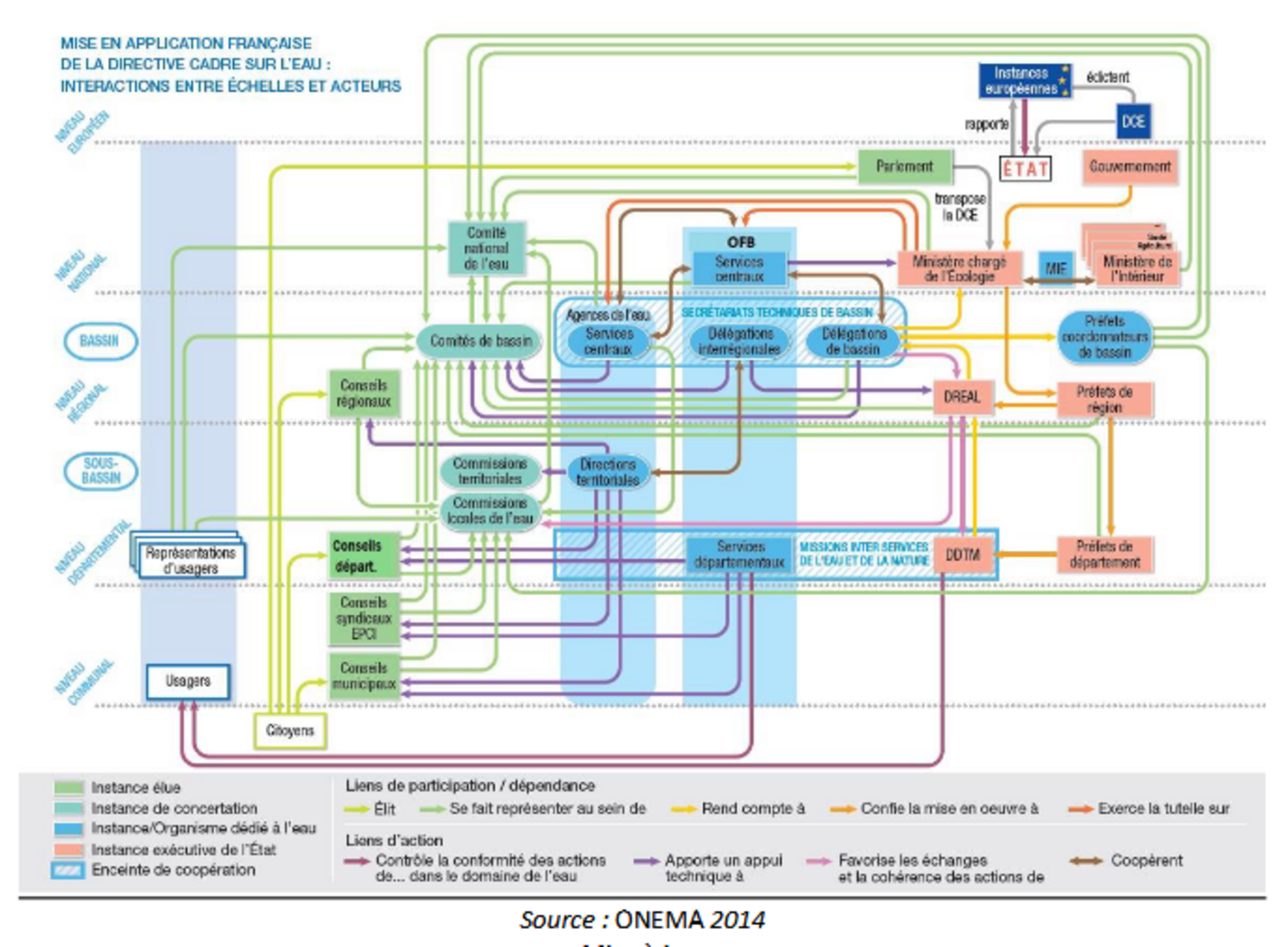

La multiplicité des usages de l’eau, ainsi qu’il a été développé plus haut, impose de fait une multiplicité d’acteurs. Comprendre les enjeux, les problématiques, les impacts, passe par l’identification de ces acteurs, de leurs rôles, et de leurs relations. Leur présentation ici se veut non exhaustive, mais doit surtout permettre de comprendre l’organisation générale conduisant aux prises de décisions. Elle met aussi en évidence le complexe et néanmoins indispensable travail de concertation, car, certes, seul on va plus vite (la vitesse tue), mais ensemble on va plus loin !

6 catégories d’acteurs peuvent être représentées, sachant que certains sont susceptible d’intervenir dans plusieurs de celles-ci :

- Les législateurs

- Les financeurs

- Les usagers

- Les garants de la qualité

- Les gestionnaires de la ressource

- Les acteurs de la prévention des risques

Ce schéma de l’anciennement ANEMA, aujourd’hui OFB (Office Français de la Biodiversité), illustre le fonctionnement de la gestion de la ressource en eau.

Agrandissement : Illustration 2

Problématiques et perspectives.

Fin Juin 2022

Cette fois, le compte n’y est pas ! Près de 8 mètres d’épaisseur d’eau manquent à l’appel ! « Scandaleux ! » disent certains, « alarmant ! » disent d’autres, « du déjà vu ! » disent d’autres encore.

Au 1er juillet, par convention, EDF essaie de garantir une cote d’exploitation touristique sur le Lac de Serre Ponçon. Mais là, ce 1er juillet 2022, une bande gris-marron de huit mètres d’épaisseur sur l’ensemble du pourtour du lac, indique clairement que la cote de référence (775m au-dessus de la mer) n’est pas atteinte.

La tension monte, les esprits s’échauffent et la perspective d’un été aride inquiète… L’alarmisme médiatique de réseaux d’informations sensationnalistes, crispe les acteurs du tourisme redoutant une baisse de la fréquentation. Certes, des contraintes d’aménagement des berges du lac sont à prévoir pour permettre le maintien d’un confort des usages, mais avec 8 mètres sous la côte maximale, on est encore loin d’un lac asséché !

Les agriculteurs, les éleveurs sont inquiets. L’herbe jaunit déjà, le niveau des eaux de surface s’étiole insidieusement, des restrictions pointent à l’horizon.

EDF, à la croisée des chemins des multiples usagers de ses infrastructures, et prise en étau entre contraintes et nécessités de production hydroélectriques, calcule et analyse l’entrant, le sortant et le stocké et tente de dessiner les perspectives pour l’été.

Les municipalités se questionnent sur les ressources à venir de leurs administrés :

- Les touristes vont-ils venir ?

- Les pommes vont-elles pouvoir grossir ?

- Le fourrage de la plaine de la Crau va-t-il pouvoir maintenir son niveau de qualité reconnu au-delà de nos frontières ?

- Les habitants des territoires vont-ils devoir se rationner ?

- EDF va-t-elle pouvoir satisfaire les besoins en production hydroélectrique ?

- La chaîne Durance-Verdon va-t-elle absorber les effets de la sécheresse montante ? Que de questions qui agitent les esprits et nourrissent les dissensions.

Que de questions qui agitent les esprits et nourrissent les dissensions.

Fin d'été 2022 :

L’été touche à sa fin. Il a fait chaud ! Il a fait sec !

Maintenir les équilibres pour l’ensemble des acteurs n’a pas été chose aisée, mais les meubles ont été sauvés !

Les touristes timides en juillet sont venus plus nombreux en août (2,5 millions de visiteurs), assurant une fréquentation légèrement supérieure à celle de l’an passé. Néanmoins, la consommation a baissé par rapport à 2021, le contexte d’instabilité sanitaire et géopolitique, rendant probablement plus frileux les vacanciers. Les prestataires d’activités nautiques au bord du lac de Serre Ponçon, ont, eux, été fortement impactés avec une baisse de 40% de leur chiffre d’affaires.

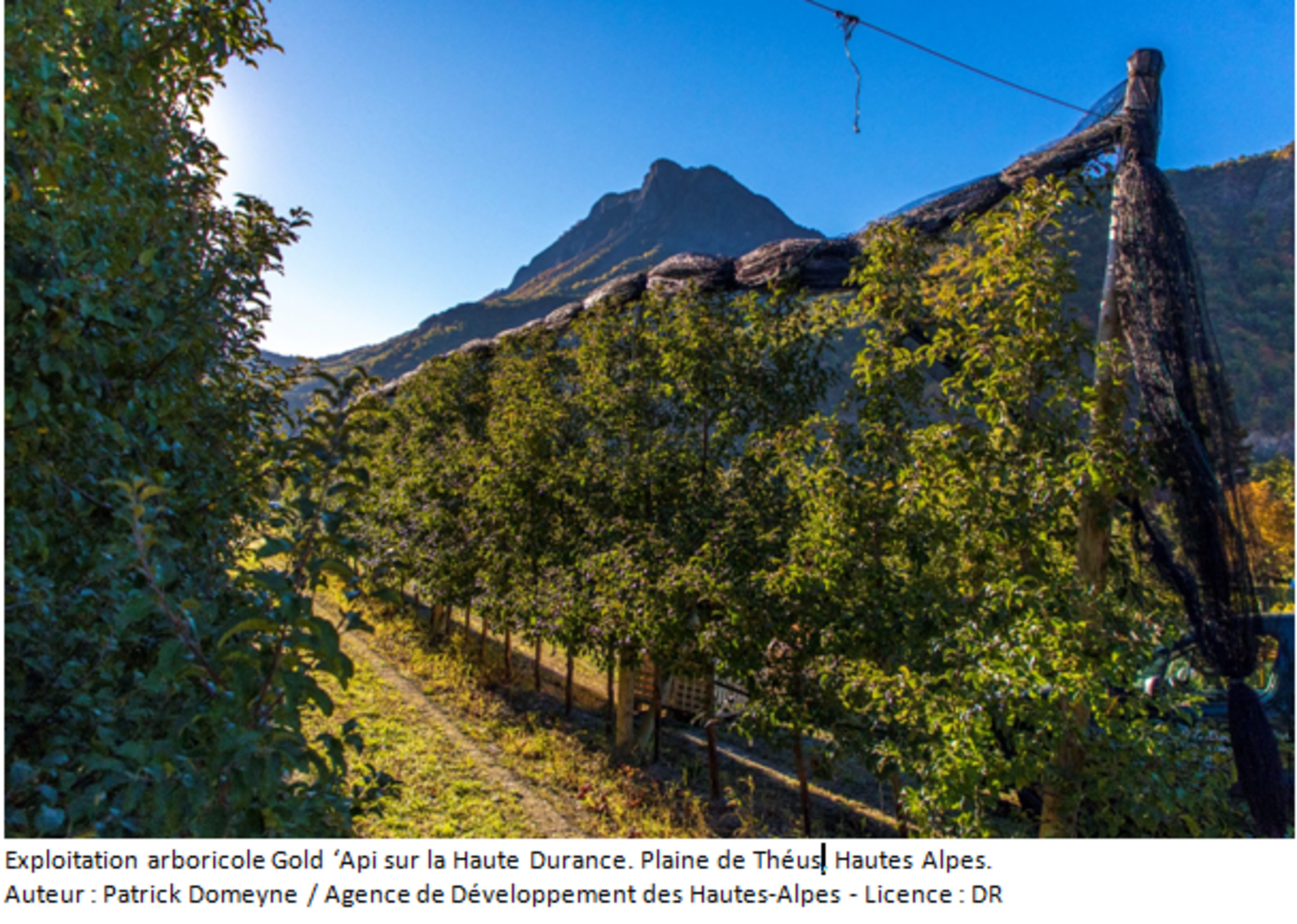

Les agriculteurs de la Haute Durance contraints par des restrictions d’eau, ont réussi à surmonter la sécheresse grâce à des productions diversifiées des différents acteurs de la filière. En fonction du type d’exploitation, les besoins de prélèvement se sont opérés à des moments différents. Il n’en est pas moins que pour les arboriculteurs entre autres (la production de pommes sur la Durance représente 8% de la production nationale), les limitations horaires de prélèvement sur des prises d’eau construites à une époque de moindre activité ont rendu plus compliqué l’arrosage nécessaire pour la production de fruits standardisés (Les exigences en terme de calibrage des fruits pour la mise en rayon, et l’évaluation de la valeur marchande au poids interdisent d’envisager un arrosage plus modeste susceptible de générer des fruits plus petits).

Agrandissement : Illustration 3

Eric Allard, arboriculteur, président d’une ASA (Association Syndicale Autorisée en hydraulique agricole) et conseiller arboricole à la chambre d’agriculture : « Nous sollicitons depuis 17 ans la construction d’une réserve collinaire (bassine) pour écrêter les besoins de nuit… Pour augmenter les capacités d’arrosage lors de fortes demandes. Si vous regardez les images prises d’avion des avant monts Italiens et les nôtres, vous trouvez chez eux ces dites retenues et chez nous des piscines ! ».

D’autre part, au-delà des problématiques d’irrigation, le secteur est impacté par l’augmentation importante du prix de l’énergie, ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire attribué aux particuliers. Ces dépenses risquent donc fort d’être répercutées sur le produit au consommateur.

Les administrés des municipalités du territoire ont échappé, dans leur ensemble, aux restrictions d’eau, mais ont été incités par des communications par voie de presse à la modération. Les outils favorisant la prise de conscience de l’état des ressources gagneraient à faire l’objet d’un travail approfondi par les collectivités, dans la perspective d’une situation exceptionnelle qui pourrait à moyen terme devenir la norme. Il pourrait être questionné, par exemple, le fait de maintenir des parterres floraux et des étendues engazonnées, signes non visibles de la baisse drastique des ressources aquifères ou de ruissellement.

Afin que ce travail approfondi soit porteur de sens, il impose la favorisation d’un dialogue ouvert avec l’ensemble des acteurs et usagers. Une décision ne pouvant être pertinente et efficace qu’à la condition d’être éclairée de la diversité des regards et produit d’une recherche de consensus.

Regards croisés :

Martinho Rodrigues, accompagnateur en montagne et spéléologue dans le massif du Dévoluy :

« La fontaine du village était un excellant baromètre de l’état des réserves d’eau, alimentée directement à la source. Le débit et son bruit en sortie du bec de distribution permettait aux villageois d’être avisés de l’évolution de la ressource et ainsi d’adapter les comportements. Aujourd’hui, cette fontaine est raccordée au réseau de distribution d’eau potable et un robinet permet avec un compteur, à l’exploitant, d’en déterminer et évaluer la consommation tout en en facturant le service ».

De l’avis de Aude Meunier, citoyenne argentiéroise :

« L’eau alimentant la fontaine est prélevée au même titre que l’ensemble du réseau d’eau potable. Elle n’alimente pas le débit réservé, puisque conduite par une tuyauterie. Elle est donc comptabilisée comme eau prélevée à la ressource. La démarche conduisant à ce nouveau fonctionnement est de préserver la ressource et d’éviter le gaspillage. Quand bien-même elle revient à la rivière en aval, dans cet intervalle elle est intégrée au réseau. L’entretien de ce réseau et éventuellement sa potabilisation à un coût qui doit être pris en compte. De plus le produit de la redevance perçue par l’Agence de l’eau a vocation à financer les programmes d’action établis par elle ».

EDF a été contrainte, du fait de sa position dominante, de ménager « la chèvre et le chou » tout en veillant à satisfaire ses propres intérêts et faire face à ses propres difficultés. Ainsi que l’explique Pascale SAUTEL, directrice concessions et territoires EDF PACA, les conditions inhabituelles d’apport hydrique au cours de l’année, n’ont pas permis à EDF d’honorer son engagement vis à vis du SMADESEP (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre Ponçon), d’assurer le remplissage du lac à sa cote maximale pour amorcer la saison touristique. Les relevés de données hydrologiques et leur analyse depuis des dizaines d’années par les services météorologiques d’EDF sur le bassin versant, met en lumière de manière très explicite le caractère singulier de l’année qui touche à sa fin.

Pas de doute, c’est la sécheresse !

La mise à l’arrêt de près de la moitié du parc nucléaire français (maintenances programmées pour parties et constat de marques de corrosions sur des composants de certains réacteurs, d’autre part), n’a pas contraint, contrairement aux idées reçues, les aménagements Durance-Verdon à compenser des besoins en production d’électricité non satisfaits par cette ressource, au cours de l’été.

Mais la question reste entière pour l’hiver approchant au vu des tensions qui ont cours sur le marché de l’énergie du fait de la guerre en Ukraine, toujours selon Pascale SAUTEL.

Le changement du climat: un défi majeur pour la région.

La prospérité de la région PACA vient en grande partie de l’existence des aménagements « Durance-Verdon » et de l’efficacité de sa mise en réseau. Mais l’année 2022, marquée par la sécheresse à mis en évidence que cette prospérité peut être mise à mal si un travail de concertation accru entre acteurs et usagers de l’eau n’est pas conduit de manière assidue et permanente dans l’avenir. Des outils sont surement à créer et des acteurs nouveaux à solliciter pour mener à bien le chantier de la co-construction.

Au vu des éléments présentés dans le dernier rapport du GIEC au printemps 2022, l’évolution du climat risque fort de faire de cette année exceptionnelle une année bien plus commune dans un avenir proche. L’automne qui touche à sa fin, d’ailleurs, n’a pas permis du fait d’un faible apport en eau de pluie, de retrouver un équilibre satisfaisant et fait planer sur l’année 2023, le risque d’une sécheresse renforçant les difficultés rencontrées cette année déjà. La pression sur les acteurs et usagers de l’eau risque donc de s’accroître et la nécessité d’impliquer l’ensemble des parties prenantes pour penser l’avenir, devenir indispensable.

La disparition progressive du glacier blanc (a perdu près de 3m 50 d’épaisseur au cours de l’été), dernier glacier majeur des Alpes du Sud, en amont du bassin versant de la région, et la montée progressive des eaux de la méditerranée, susceptible de conduire à la salinisation des nappes d’eau douce du littoral, viendront-elles renforcer aussi le stress hydrique sur l’arrière-pays dans les années à venir ? Ceci risque-t-il de multiplier les difficultés de partage de la ressource en eau ? N’est-il pas temps, au-delà, de l’amélioration de nos capacités technologiques, de repenser nos usages en intégrant la nécessité, aujourd’hui évidente, de nous adapter à des changements inéluctables dans les prochaines années ?

En d’autres termes, la question est : induire ou subir le changement ?

Une problématique nouvelle, produit d’une logique de marché, risque de venir renforcer les difficultés de gestion des ressources en eau et énergie dans les années qui viennent, sur le territoire :

- Qu’adviendra-t-il de la chaîne « Durance-Verdon », propriété de l’État, lors de l’ouverture à la concurrence de la gestion et de l’exploitation des multiples concessions dont aujourd’hui EDF à la charge ?

- La sécurité, le service public de l’eau et la souveraineté énergétique ne dépendent-t-ils pas du maintien en cohérence de cet ensemble et d’une gestion non mercantile de son objet ?

Enfin, l’eau ne doit-elle pas rester un bien commun, dont chacun puisse prendre la mesure de ce que son usage puisse avoir d’importance pour autrui ? « Eau non salée, l’eau douce représente moins de 2,5 % de la totalité de l’eau sur terre, dont moins d’1 % est sous forme liquide et peut donc être utilisé par l’homme. » Le centre d’information sur l’eau.

L’eau… C’est la vie, qu’on se le dise !!!

Sources :

- Agence de développement des Hautes Alpes

- Eric Allard conseiller arboriculteur à la chambre d’agriculture des Hautes Alpes et président d’une ASA de la Haute Durance

- Pascale Sautel responsable concessions et territoires chez EDF PACA

- Le barrage de Serre Ponçon : Retour d’expérience socio-économique de sa construction et évolution de son exploitation multi-usages

(B. Mahiou EDF Production Méditerranée et P. Balland Inspection général de l’environnement, ministère de l’écologie) - Martinho Rodrigues, accompagnateur en montagne et spéléologue

- GREC-SUD, AIR-Climat

- Bureau d’étude Ciméo, agence pour l’eau en montagne

- « Ouverture à la concurrence des centrales hydroélectriques et des barrages. » Conférence-débat du 11 février 2019 – Mairie de Lyon 7e

- Aude Meunier, citoyenne impliquée

- Le centre d’information sur l’eau ; Cieau.com