Je ne suis plus possible !

Que ma vie ne fût jamais utile à quoi que ce soit — un choix délibéré de ma part — ne pouvait me dédouaner du problème de mon existence. On ne peut pas inexister quoi qu’on fasse. On est, toujours, au moins de trop. Aux toutes dernières années de l’Exterminacien*, en bon militant attardé, je m’interrogeais sur les ultimes possibilités de me révolter, de résister. D’impasse en impasse j’en étais arrivé à proclamer que je n’étais plus possible. Au fur et à mesure que tout disparaissait, le problème de mon existence prenait toute la place, centrale, proéminente, omnidimensionnelle, indéniable.

Restait à trouver le moyen de concrétiser ma théorie. Une manière de « n’être » à transposer dans un réel définitif, à fixer au noir béant de la postpostérité. Il s’agissait bien sûr d’une théorie éminemment nihiliste et simplissime qui ne traçait d’horizon que pour jeter par-dessus l’infortune de ma naissance ; le temps que je meure enfin. Il s’agissait surtout d’échapper au dernier temps de l’humanité, ce fameux Exterminacien entré dans sa phase finale et accélérée, où la fin probable se rapprochait tellement vite que le temps semblait s’être densifié. Les questions, les problèmes se chassaient les uns les autres, sitôt posés, sitôt obsolètes. J’en discutais souvent avec ma mère. Soyons précis, je discutais avec le BPM — Bot Post Mortem — de ma mère décédée une vingtaine d’années plus tôt. Sa voie synthétisée et recrachée par l’algorithme était douce (je l’avais réglée ainsi) et comme elle trouvait le temps long, je lui tenais compagnie une fois par semaine. Nous égrenions ses souvenirs, je lui lisais les dernières nouvelles, rares, et lui parlais de mes tourments du moment ; je sollicitais et écoutais ses conseils (j’avais poussé le Bot sur « High Positive »).

Quand je lui avais annoncé que je ne n’étais plus possible, elle trouva le projet intéressant. L’idée lui évoquait un temps où elle avait beaucoup raillé sur ces « comités d’éthique » qui refusaient aux pauvres les « aides au suicide » tandis que les riches finissaient de massacrer tout ce qu’il restait de vivant. Néanmoins elle avait fini par se porter candidate à une fin de vie all inclusive sur une plateforme privée, immatriculée aux Îles Vierges et dirigée par un escroc. Des îles qui, lui précisais-je, avaient disparues avec la montée des eaux, « et avec tout ce qu’il restait de mes comptes en banque » rajoutait-elle. En bonne petite bourgeoise écologiste, elle prétendait avoir alors clamé « Je laisse ma place à un réfugié climatique ! » Son rire algorithmitisé m’agaçait à chaque fois et cette manie de toujours tourner les débâcles en succès ! Je tournais le Bot sur « Low Positive » et elle se ravisait. « Ce-qui-devait-arriver était arrivé ». Les gens étaient si nombreux à réclamer leur suicide pour échapper à la fin du monde que les institutions sociales et les plateformes publiques furent totalement dépassées.

Le marché, la religion et une science cupide avaient repris l’affaire à leur compte, comme toujours. L’éthique suivait et consacrait le commerce de la mort — dernier commerce qui offrait encore des perspectives — sans que personne n’y trouvât à redire. D’ailleurs de nos jours on n’en parle plus, le mot d’éthique même a disparu du langage courant. Ma mère avait terminé à l’époque dans un chaos palliativo-administratif, au goutte à goutte, des tuyaux dans le nez au milieu de médecins et d’infirmiers burnoutés et eux-mêmes en attente de la solution définitive. De toute façon, sa dose létale était en rupture de stock, détournée par le marché noir, puis le système de pilotage des robots-injecteurs avait buggé suite à un acte de désarmement revendiqué par une secte syndicale. On la colla sous sédation profonde le temps que la situation se rétablisse. On n’a jamais vraiment su le jour de son « départ », le registre des « traitements » était si mal tenu qu’il fut déconnecté. Belle époque, lointaine, où rien ne marchait. Ces problèmes d’intendance avaient été réglés depuis longtemps, le sabotage n’était plus à la mode et de toute façon impossible de nos jours. « Bon, finalement, c’était pas si mal la sédation profonde » se souvenait-elle. « Plus personne ne m’emmerdait ! » — Maman ! Je dévalidais le répertoire « Insults » du Bot puis je lui faisais part de mon projet. — J’ai décidé de me manger le foie et de me sucer la moelle. Elle trouva l’idée originale et y applaudit joyeusement. J’avais choisi mon foie car j’étais sûr qu’il m’empoisonnerait et tout à la fois s’obligerait à me tenir en vie et faire repousser la nuit ce que j’aurais mangé le jour. La moelle, organe de création de mes cellules, revêtait aussi une dimension symbolique. J’aspirerais avec elle à l’origine même de mon être, la souche, à la source génératrice de mon existence, au niveau du Saint-Globule et sa mission tenace, me maintenir en vie dans un monde hostile. L’idée consistait non pas à disparaître mais à résister à la disparition, à pérenniser l’impossibilité de mon existence, en faire un totem du renoncement à tout. Ni vie, ni mort. La forme sublimée d’un refus total.

Cette performance ne pourrait être entachée d’aucune compromission avec le système et le marché. « Une vraie démarche d’artiste » s’exclama ma mère, convaincue et admirative (j’avais enfin trouvé les bons réglages). « Après avoir exterminé le vivant, il ne restait plus qu’à nous exterminer nous-mêmes » concluait-elle et il était remarquable à ses yeux que j’y participasse « en mode subversif ». Pas sûr qu’elle ait vraiment compris les subtilités de ma démarche. Je tentais de lui expliquer que je choisissais cette expérience conceptuelle d’extraction de mon corps de la masse populationnelle résiduelle et broyable par un acte orgueilleux et révolutionnaire, une performance d’autodigestion, d’engloutissement en moi-même et par moi-même. « Tu veux échapper au broyeur, oui ! Ah, ton orgueil ! » Je tentais de lui expliquer qu’en l’absence d’avenir l’engagement politique n’avait plus aucun sens et que toutes les contestations désormais convergeaient dans la mise en scène de grandes promesses eschatologiques vaguement artistiques, faites à soi-même et au vide, de rites de passage fantasmés pour filer du rien au néant, ou le plus souvent, quand on n’avait pas les moyens, d’un dernier p’tit coup pour la route. Si la mort fut d’abord délivrée par les services sanitaires eux-mêmes et avec le même soin qu’ils mettaient autrefois à nous l’éviter, soit un certain acharnement, les plateformes d’encouragement à mourir s’étaient très vite converties en parcs à thème gigantesques qui proposaient toutes sortes de prestations, croisières virtuelles d’un bord à l’autre de l’existence, douceurs psychédéliques ou voyages pornographiques. Elles se chargeaient bien sûr de l’acte médical, puis du broyeur et de l’épandage de vos restes en zone désertique. Vos biens étaient détruits. Ils s’occupaient de tout. Je me préoccupais donc d’échapper aux circuits commerciaux avec tous les moyens disponibles, soit un exorégénérateur de cellules souches, une unité de culture intensive de tissus de foie, un système de pilotage informatique et pour la soif une palette virtuelle de saveurs de bière avec transmetteur de sensations d’ébriété (pour protéger mon foie et satisfaire mon addiction). L’histoire avait décidé qu’alors que les technologies avaient fini par triompher des maladies, des dangers, de toutes nos peurs, de toutes les fatigues et toutes les tâches que nous détestions, alors que nos moyens techniques touchaient au dernier stade de la fiabilité, à la maîtrise opérationnelle optimale, à un niveau de performance technoscientifique ultime, la vie sur cette terre n’était plus envisageable. L’histoire a ses caprices. Mais il était toujours possible et diablement facile d’utiliser la ressource infinie des outils disponibles, ultraperfectionnés et d’une maniabilité déconcertante. Il n’y avait plus depuis longtemps d’alternative à la technologie.

Ainsi un simple logiciel avait conçu l’ingénierie et mis au point les paramètres de ma création artistique et à force d’ajustements, d’ajouts, de rectifications pointilleuses, de dispositifs secondaires j’étais devenu sa chose, une unité automatisée de recyclage de moi-même en moi-même, un chef d’œuvre d’inutilité qui absorbait ma substance pour la recracher dans le bloc d’alimentation du système qui produisait ce que je devais absorber à nouveau ; de la bouche au cul il n’y eut plus qu’un appareillage anorganique de précision, une mini-usine à nourrir et à digérer sans autre fonction. Mes moelles et mes foies usagés, filtrés, puis retraités, calibrés, allaient et venaient, des stocks se constituaient dans des proportions industrielles, puis étaient soigneusement détruits et recyclés. Une merveille de technologie. J’atteignais ainsi au but suprême et n’encombrais plus ni les morts ni les vivants, j’accédais à un règne qui échappait à tous les autres, un statut d’être réduit à sa plus stérile expression, ingurgiter et déféquer, qui ne procédait plus que d’un même processus parfaitement maîtrisé, donc inepte, où le temps était noué sur lui-même et rendu inopérant. En deux mots, j’étais immortel. Mon dispositif artistique de chair vive et de technologie associées survivait ainsi au règne humain en tant que modèle critique.

Le monde tournait en mode automatique, machinal, réglé partout au millième de seconde, sécurisé, dirigé par un réseau d’organes programmés ultra-vigilants qui se surveillaient les uns les autres. La technologie s’occupait finalement de tout et rien ne pouvait lui échapper. Mon concept, qui consistait donc à introduire ma présence biologique dans le dispositif cyberindustriel, et à faire travailler la technologie à ma préservation de l’engloutissement final, me maintenait en équilibre tout au bord d’une dimension quasi schrödinguérienne, parfaitement absurde, à l’état incertain de chose artistique, dans un substitut de destin automatisé, sans avenir et sans aucune valeur, quoique remarquablement abouti. Je n’étais pas une machine, ni une marchandise, je n’étais plus humain ; et sans statut, je n’étais plus possible, effectivement. Un datacinérateur tenta de m’acheter le procédé. Mais il était incapable de négocier avec une partie aussi indéterminée. Le droit officiel ne me reconnaissait pas, rejetait toutes tentatives de transactions et validait incidemment mon statut d’inexistence. Je n’étais qu’un souvenir d’humanité dévidée sans fin et sans finalité dans un générateur idiot où le temps ne passait plus, se raréfiait, se perdait dans « un entretemps retenu au néant et reversé à l’ultime » si je peux me permettre une citation de moi-même**. En fait, comme j’en étais réduit à réingurgiter ce que mon « corps » recrachait, je n’avais plus accès qu’à du moi-même recyclé, que ce soit sous forme de molécules recomposées ou de citations, d’idées, de pensées, de substances, toutes allaient et revenaient, remâchées et recrachées, dans un abîme qui tombait en lui-même. — Maman, je ne suis plus possible, définitivement ! Enthousiaste, elle avait fondé un Bot dédié à ma performance autour de copines « jalouses de ta situation » ; le Bot était réglé sur « Punk » (ma mère avait été fan des Ramones dans une jeunesse très lointaine) et ma performance y était devenue sa fierté, un sujet d’admiration et d’étude, d’inspiration. « Pour une fois qu’il se passait quelque chose ! » Puisque j’étais seul désormais, le dernier, que voulaient-elles qu’il se passe d’autre ? Tout marchait, en vain, dans un no future enfin convaincant qui émouvait « les filles » et jusqu’aux algorithmes mêmes d’un « Bot punk » toujours disposés à la nostalgie. Ces vieilles dames euthanasiées bavardaient en boucle comme jamais, se disputaient, braillaient, s’amusaient de leurs rengaines recomposées à l’infini par des processeurs inusables et des logiciels ânonneurs incollables.

Les industries continuaient en l’absence des humains à innover et produire comme elles avaient appris à le faire, à flux tendu, qui recyclaient la nuit ce qu’elles avaient fabriqué le jour, déterminées, consciencieuses, ivres de leur efficacité, portées par des machines fidèles et joyeuses qui s’autoperfectionnaient et s’autocongratulaient inlassablement, qui s’offraient des « œuvres d’art continuelles », des pensum de « rétrophilosophie », des « musiques absurdiques », simples déglutitions mathématiques à prétention esthétique qui recréaient et déclinaient en contre poids une certaine envie pour l’invraisemblance et un aléatoire subjectif étroitement calculé. La machine profitait d’un système d’autant plus redoutable qu’il savait tout faire et ne comprenait rien. Les algorithmes aux commandes avaient aboli le risque, le danger, l’intempestif, avec une précision absolue. Pour ma propre fin, il fallait attendre désormais que les centrales de production d’énergie à fusion thermonucléaire s’éteignent d’elles-mêmes, que cessent leur combustion et leur miraculeuse production. Que s’arrêtent un jour les machines. Les hommes étaient partis en laissant la lumière allumée, leurs créations tourneraient encore sans eux pour des siècles et des siècles. Je n’étais plus possible et ne pouvais compter sur aucune panne.

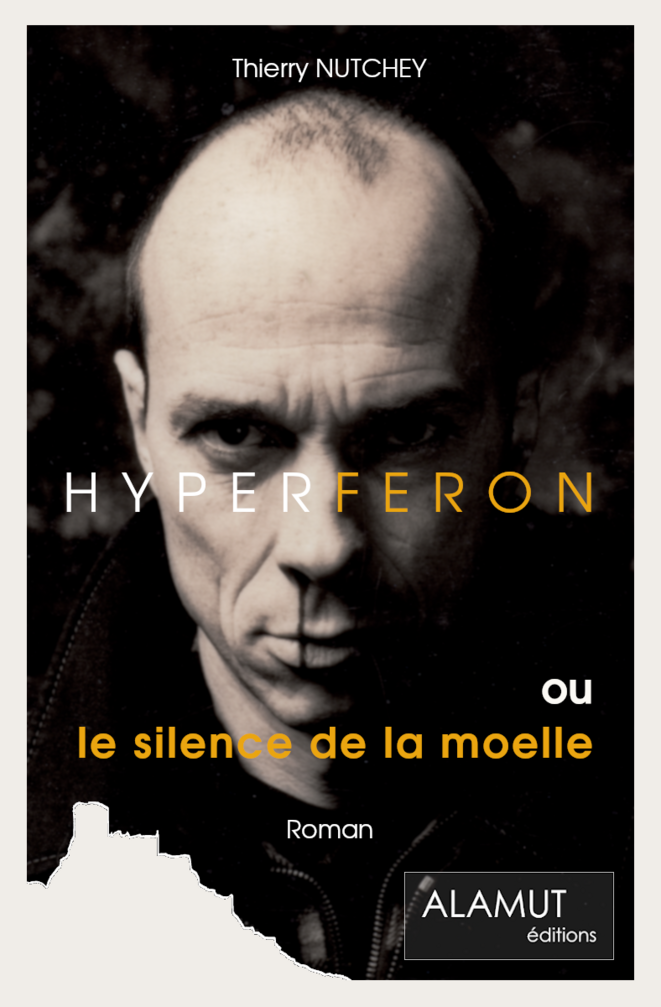

Thierry Nutchey

* Exterminacien, l’auteur de cette dénomination m’est inconnu.

** Insomniques, recueil Insomnies #2, collecte 2022, page 54

Je ne suis plus possible ! Nouvelle parue en janvier 2025 dans le n°6 de la revue VUPP (Voir Un Peu Par dessus les murailles...)