Avertissement : l'auteur de ce texte s'exprime en son nom propre, son point de vue n'engage aucun des collectifs ni communautés citées.

« Le Seigneur fait œuvre de justice,

il défend le droit des opprimés. »

– Psaume 102

Je suis un manifestant de longue date. Ces derniers mois, j'ai été ému de rencontrer des jeunes catholiques qui manifestaient pour la première fois de leur vie, qui ne maîtrisaient pas les codes et découvraient avec une joie enfantine l'adrénaline de la procession manifestante. Je ne saurais dater ma première manifestation mais je me rappelle avoir défilé, déjà à l'époque, contre la réforme des retraites au crépuscule du quinquennat Sarkozy, à l'issue de nos blocus lycéens. Déjà, on entonnait les classiques « Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas » et autres « Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement ». Puis la marche pour défendre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Quelques années plus tard, pour soutenir le peuple grec contre l'austérité néolibérale imposée par la troïka. Ensuite, le « ni patrie ni patron » de l'entre-deux-tours présidentiel. Les Gilets jaunes bien plus tard. Les journées internationales des travailleurs du 1er mai. Je viens d'une famille de gauche, d'un lycée de gauche. Je me suis tranquillement radicalisé pendant mes études, dans des milieux de gauche. Manifester était dans l'ordre des choses.

Mais depuis quelques mois, une poignée d'années peut-être, depuis ma conversion au catholicisme, je vis les manifestations d'une façon nouvelle. Lorsque je rejoins les foules sur les places, que je me fonds dans un cortège ou l'autre, que la marche s'élance et que les voix s'échauffent, je ressens désormais la dimension communautaire, ritualisée, liturgique de la manifestation. Mon cœur s'emballe d'entendre les mêmes chants, de croiser les mêmes visages et les mêmes pancartes, plus ou moins créatives, comme je retrouve chaque dimanche les mêmes prières scandées par l'assemblée des croyants. Oui, je perçois désormais à quelle point la manifestation est une liturgie, plus précisément une composition de liturgies croisées, issues d'horizons, d'histoires diverses, mettant en scène des imaginaires éclectiques, se référant aussi bien à la Révolution française qu'aux Rosies féministes, mais qui finalement, bon an, mal an, s'accordent plutôt bien. Et forment une sorte de corps, un corps mystique du Peuple, comme les chrétiens à travers la prière forment le corps mystique du Christ.

Agrandissement : Illustration 1

La journaliste et militante catholique états-unienne Dorothy Day, qui a donné son prénom au café associatif dans lequel je suis engagé, écrivait dans son autobiographie La longue solitude (Cerf, 2018) que le deuil de « la nation, c’est-à-dire celle des pauvres, des travailleurs, des syndicalistes, de tous ceux qui avaient un sens profond de la solidarité » face à l'exécution de deux anarchistes lui avait fait « peu à peu comprendre la doctrine du corps mystique du Christ par lequel nous sommes membres les uns des autres ». J'ai lu quelque part que la manifestation comme ressource politique tirait en partie son origine historique des processions religieuses. J'avoue avoir du mal à y croire, mais l'idée est séduisante. Les manifestations ne servent pas toujours à quelque chose. Elles ne conduisent généralement pas à un résultat probant d'un point de vue strictement législatif, nous venons une fois encore d'en voir une illustration. Alors, à quoi servent-elles ? Plus qu'à rendre visible et bruyante la cause du mouvement social, il me semble que la manifestation vise à faire advenir quelque chose qui dépasse les marcheurs - comme les chrétiens escomptent par leurs actes de piété faire advenir le royaume de Dieu -, un (dés)ordre radicalement autre, un horizon désirable, porté par le corps mystique du Peuple qui s'édifie tout au long de la procession.

Processions militantes dans le Chiapas

Mais il y a autre chose. Depuis ma conversion, depuis que la foi en Christ occupe une place toujours plus grande dans ma vie, je m'interroge sur la possibilité de véritables liturgies, d'expressions spirituelles explicites, dans les espaces de la lutte sociale. Sur la possibilité de liturgies manifestantes. Terrain glissant s'il en est, mais je ne m'engagerai pas maintenant à débattre de l'étau qui comprime nos vies spirituelles et nos existences rêvées, enfant bâtard d'une laïcité défigurée en athéisme d'État et du règne de la rationalité instrumentale de la modernité capitaliste. C'est un autre sujet. Il y a un an, je rentrais tout juste d'Amérique latine, où je découvrais l'héritage, puissant et trop peu connu de ce côté-ci de l'Atlantique, de la théologie de la libération, qui porta des millions de chrétiens dans la résistance spirituelle à la pauvreté criante générée par la conversion du sous-continent au capitalisme, et aux dictatures militaires appuyées par Washington. Voyage initiatique que j'ai consigné dans un livre publié en novembre dernier, Les Moissonneurs (L'Escargot, 2022).

Cette expérience m'a transformé, me poussant à mon retour à demander la confirmation, tant j'étais fier d'appartenir à cette Église universelle. Là-bas, les liturgies manifestantes sont une réalité. Au Mexique, dans l'État du Chiapas où éclata il y a bientôt trente ans le soulèvement zapatiste, les indigènes du Pueblo Creyente défilent régulièrement en procession, brandissant des icônes de la Vierge de Guadalupe et des portraits de l'ancien évêque, pour dénoncer les projets miniers des multinationales dans la région ou les violences des paramilitaires contre les zapatistes et leurs alliés. Des processions militantes pour la justice sociale. La configuration paraît impossible au pays de Voltaire. Les seules processions politiques qu'on peut y croiser à l'occasion sont le fait de nos adversaires politiques, identitaires, avec lesquels nous ne partageons pas beaucoup plus que notre religion.

Agrandissement : Illustration 2

Depuis ce voyage latino-américain, je dois dire que je n'ai eu de cesse que de chercher ces liturgies manifestantes, qui unifieraient ces deux dimensions fondamentales de mon être, mon cœur politique et cœur religieux, celui qui vibre au son de Bella Ciao et à l'odeur des merguez et celui qui s'embrase face au Saint-Sacrement. Je les ai trouvées par fragments, par esquisses, tout au long de cette année. Juillet 2022. À la Viale, lieu de vie et d'accueil chrétien au milieu des Ardennes belges, la contemplation de la vallée verdoyante succède aux offices de la liturgie des Heures, aux travaux manuels et aux conférences sur le capitalisme ou la puissance révolutionnaire de l'Évangile. Tout s'accorde si bien. Le logo de l'université d'été chrétienne sur la justice sociale, Bâtir le bien commun, un poing rouge déterminé tenant un chapelet noir, me fait sourire.

Lutte et contemplation

Août 2022. Dans la communauté œcuménique de Taizé, en Bourgogne, plus d'un millier de jeunes venus de toute l'Europe et au-delà se rassemblent pour chanter et prier, pour écouter un député européen ou une pasteure zadiste d'un village alsacien parler des méfaits du capitalisme néolibéral et du productivisme, pour partager leurs difficultés respectives à lier leur vie de foi et leur volonté d'engagement concret. Je trouve dans la librairie des frères un petit livre du fondateur, frère Roger, intitulé Lutte et contemplation. Le titre me séduit. J'y lis le récit de la communauté monastique à la fin des années 1960, lorsque les jeunes qui fréquentaient Taizé étaient galvanisés par des idéaux révolutionnaires et que les frères s'associaient dans la prière aux combats latino-américains de la théologie de la libération. Je quitte l'été en rêvant à ces lointains rivages. Lutte et contemplation. L'un et l'autre. Dans le même mouvement. Sans compromis ni renoncement.

Agrandissement : Illustration 3

Septembre 2022. Les manifestations reprennent, pour le pouvoir d'achat, dans un contexte d'inflation vertigineuse. Je me sens assez seul, comme tiraillé entre mon milieu catholique et le mouvement social. La Viale et Taizé me hantent mais paraissent inatteignables. À la fin du mois, je me hasarde à me rendre en manifestation avec une pancarte, du moins un bout de carton, indiquant au feutre noir : « Faites la révolution, faites du désordre ». Une citation tout à fait textuelle du pape François, s'adressant en mars 2021 à une délégation de jeunes Français engagés - plutôt du côté gauche du spectre politique. Je m'attendrais à des moqueries mais ma pancarte à l'avant du cortège, tranchant quelque peu avec les K-ways noirs qui m'entourent, attire plutôt la curiosité, la sympathie et même quelques objectifs d'appareil photo.

Novembre 2022. Mon livre Les Moissonneurs paraît dans les librairies. Au cours des interviews et des conversations, une question revient et m'embarrasse : comment nous, jeunes chrétiens européens, pouvons-nous faire vivre les intuitions de la théologie de la libération ? Comment, concrètement, défendre la justice sociale dans une perspective chrétienne, depuis le point de vue des opprimés, dans un enracinement évangélique total ? Je n'en ai aucune idée et ne pas savoir répondre autre chose qu'une bafouille me contrarie. À la fin du mois, cependant, je participe à une action, organisée conjointement par la branche spirituelle d'Extinction Rebellion et le mouvement d'origine anglo-saxonne Greenfaith, contre EACOP et Tilenga, les projets pétroliers de Total entre l'Ouganda et la Tanzanie.

Agrandissement : Illustration 4

Il y a là beaucoup de jeunes chrétiens et des représentants des principales religions établies en France. Je retrouve Caroline, la pasteure zadiste de cet été, qui lance avec un évêque un chant de Taizé. Résonnent aussi des chants bouddhistes et la première sourate du Coran psalmodiée en arabe. Devant une station-service Total, la biodiversité menacée est symboliquement placée dans un cercueil. Une minute de silence est observée, dans laquelle s'engouffrent les prières qu'on devine sur les visages des participants. C'est la première fois que des dignitaires de différentes religions se joignent ainsi, aussi ouvertement, à une action de désobéissance civile.

Cercles de silence

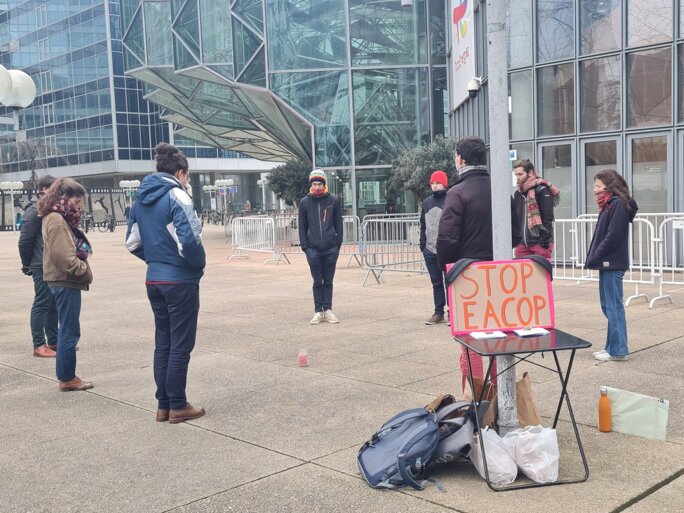

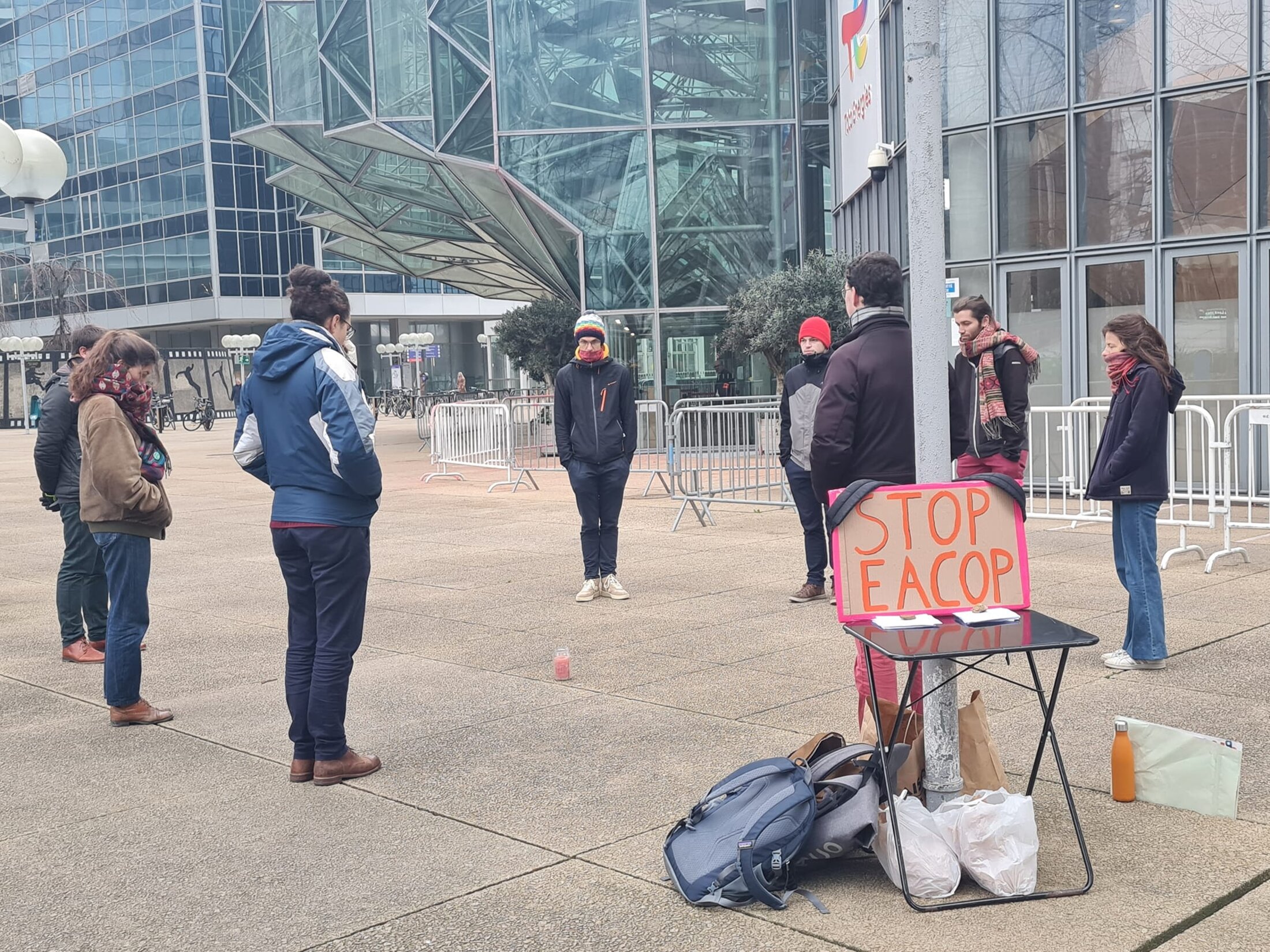

Février 2023. Devant la tour TotalEnergies, à La Défense, pendant une semaine, un petit groupe de chrétiens se réunit chaque matin pour former des cercles de silence et manifester à nouveau contre EACOP et Tilenga. Ce mode d'action a été inventé dans les années 2000 par un frère franciscain pour protester contre les centres de rétention administrative. C'est une action inutile au sens purement instrumental, ni spectaculaire, ni médiatique, ni violente. Elle vise simplement à marquer notre impuissance collective face à une situation politique donnée. Je participe à l'un de ces cercles, sous un vent glacial. Les regards de mépris teintés de curiosité des employés en costume défilent devant nos corps impassibles. La flamme de la petite bougie placée au centre du cercle s'éteint fréquemment, il faut à chaque fois la rallumer.

Agrandissement : Illustration 5

Vers la fin de l'heure de silence, je sors de ma poche un petit livre de prières de saint François d'Assise, que j'ai acheté en retraite monastique. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur le Cantique des créatures, l'hymne de l'écologie chrétienne contemporaine : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. » Quelques jours plus tard, le verdict du procès contre Total tombe et déçoit nos espoirs. Impuissance collective. Cette mince flamme qui disparaît dans la brise matinale et qu'il faut constamment ranimer.

Mars 2023. Jour de joie. La liturgie manifestante que j'attendais tant m'ouvre les bras. Une quarantaine de personnes, dont beaucoup de jeunes, se rassemblent autour du collectif chrétien Anastasis pour participer ensemble à la manifestation contre la réforme des retraites, qui va attirer dans toute la France plus d'un million de marcheurs, comme les précédentes et les suivantes. Nous nous retrouvons d'abord dans une chapelle pour prier. Dans la cour, en cercle, nous récitons un Notre Père, la prière commune des chrétiens, la plus importante, celle du Sermon sur la montagne, puis une prière pour les travailleurs : « Tu demandes à l'humanité, Dieu créateur, de se perfectionner de jour en jour et d'achever par son travail l'œuvre immense de la création ; aide-nous à faire que tous les hommes aient des conditions de travail qui respectent leur dignité : qu'en s'efforçant d'améliorer leur propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de service. »

Agrandissement : Illustration 6

Puis nous rejoignons la marche et formons notre propre cortège. Quelques jours plus tôt, nous avons confectionné nos propres pancartes, en lettres vertes sur fond doré, dans le jardin du Dorothy, à Ménilmontant. Nous assumons des slogans avec une portée spirituelle : « Retraite sur la terre comme au ciel », « Travailler moins pour contempler plus », « Une travailleuse vaut plus que tout l'or du monde » - celui-ci est issu de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Certains craignaient peut-être de passer pour des illuminés ou des enfants de chœur, mais l'accueil est enthousiaste. Surtout, cette présence chrétienne tout à fait visible, sans affirmation identitaire, dans un des mouvements sociaux les plus importants depuis des années, nous électrise. Nous nous époumonons sur des chants révolutionnaires. À ce moment-là, je pense de nouveau à Dorothy Day, à la manière dont son combat avec les Catholic Workers unifie le profane et le sacré, la foi, l'espérance et la charité. « Tout est sacramentel », disait-elle à un ami journaliste. En tout cas, cette liturgie militante en plein cortège est un point de bascule dans mon cheminement spirituel et politique. Il y en aura d'autres, j'en suis convaincu. « La patience obtient tout », dit sainte Thérèse d'Avila.