Maurizio Lazzarato, 7 avril 2023

Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

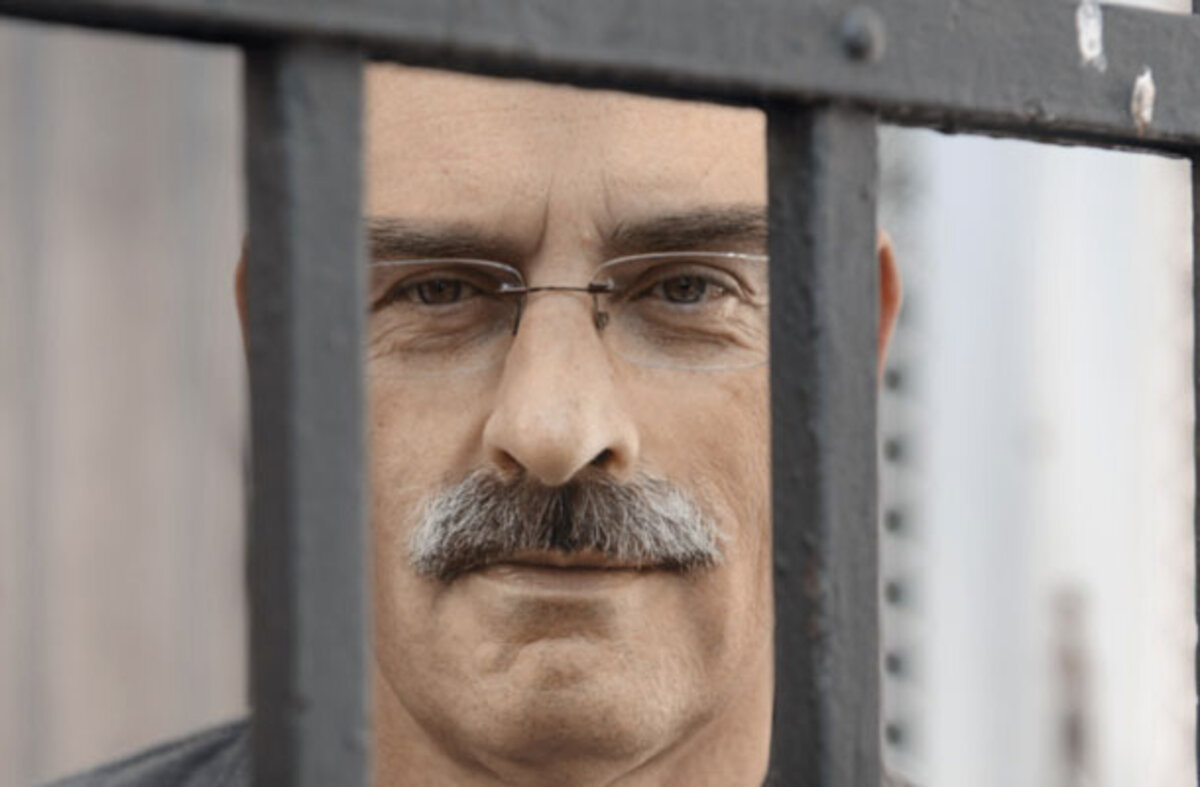

Agrandissement : Illustration 1

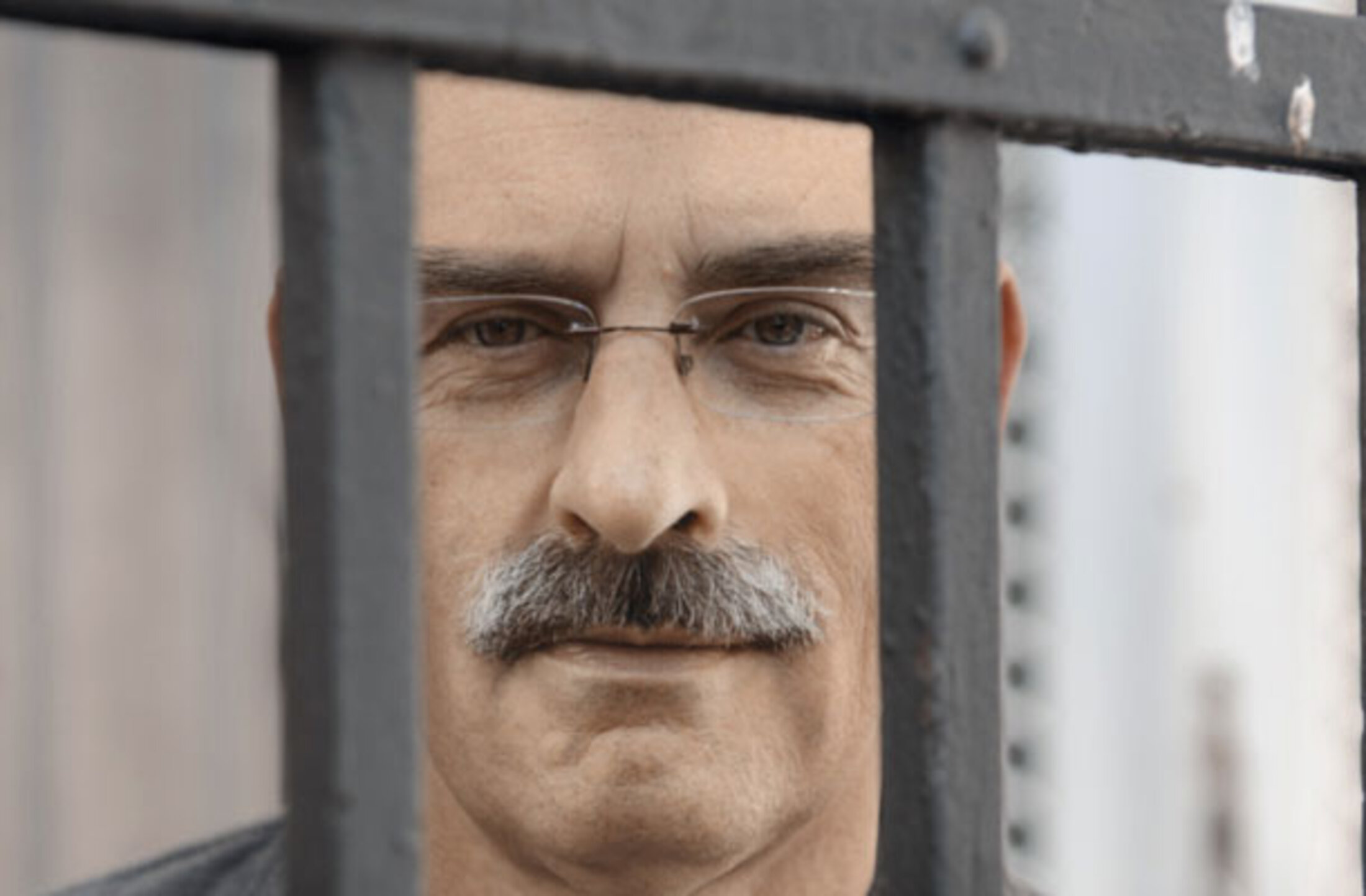

Maurizio Lazzarato (1955), exilé en France suite à la répression déclenchée le 7 avril 1979 contre le mouvement de l’Autonomie ouvrière, dans lequel il militait à l’Université de Padoue, est un sociologue et philosophe indépendant italien résidant à Paris. Auteur de nombreux livres et articles sur le travail immatériel, le capitalisme cognitif, la biopolitique et la bioéconomie, la dette, la guerre et ce qu’il appelle la machine Capital-État. Derniers ouvrages parus : Guerra o rivoluzione. Perché la pace non è un'alternativa (DeriveApprodi, 2022), Le capital déteste tout le monde - Fascisme ou révolution (Éd. Amsterdam, 2019). Bibliographie en français

Entrons directement dans le vif du sujet : après les grandes manifestations contre la "réforme" des retraites, le président Macron a décidé de "passer en force" en mettant le parlement sur la touche et en imposant la décision souveraine d’adopter la loi portant l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Dans les manifestations, la réponse immédiate a été "nous aussi, nous passons en force". Entre des volontés opposées, la volonté souveraine de la machine État-capital et la volonté de classe, c’est la force qui décide. Le compromis capital-travail s’est brisé depuis les années 1970, mais la crise financière et la guerre ont encore radicalisé les conditions de l’affrontement.

Essayons ensuite d’analyser les deux pôles de cette relation de pouvoir fondée sur la force dans conditions politiques après 2008 et 2022.

Agrandissement : Illustration 2

Le mars français

Le mouvement semble avoir saisi le changement de phase politique provoqué d’abord par la crise financière de 2008 et ensuite par la guerre. Il a utilisé de nombreuses formes de lutte que le prolétariat français a développées ces dernières années, en les fédérant, en les articulant et en légitimant de fait leurs différences. Aux luttes syndicales, avec leurs cortèges pacifiques qui se sont progressivement transformés, intégrant des composantes non salariales (le 23 mars, la présence des jeunes, des étudiants et des lycéens a été massive), se sont ajoutées les manifestations "sauvages" qui, pendant des jours, se sont développées à la tombée de la nuit dans les rues de la capitale et d’autres grandes villes (où elles ont été encore plus intenses).

Cette stratégie d’action par groupes se déplaçant constamment d’une partie de la ville à l’autre, semant le feu, est un héritage clair des formes de lutte des Gilets jaunes qui ont commencé à "terroriser" les bourgeois, lorsqu’au lieu de parader tranquillement entre République et Nation, ils ont apporté le "feu" dans les quartiers riches de l’ouest de Paris. Dans la nuit du 23 mars, 923 départs de feu sont dénombrés dans la seule ville de Paris. Les flics déclarent que les nuits "sauvages" se sont stabilisées à un niveau supérieur aux "descentes" des Gilets jaunes.

Aucun syndicat, pas même le plus pro-présidentiel (CFDT) n’a condamné les manifestations "sauvages". Les médias, tous sans exception détenus par des oligarques, qui attendaient avec impatience, après les premières "violences", un retournement de l’opinion publique, ont été déçus : 2/3 des Français ont continué à soutenir la révolte. Le "souverain" avait refusé de recevoir les syndicats, signifiant clairement sa volonté d’affrontement direct, sans médiation. Chacun en avait déduit qu’il n’y avait qu’une seule stratégie à adopter, articuler différentes formes de lutte, sans s’embarrasser de la distinction "violence" / "pacifisme".

La massification et la différenciation des composantes présentes dans les cortèges se retrouvent également dans les piquets de grève qui sont aussi importants, sinon plus, que les manifestations. Le choix de Macron a sans doute aussi été motivé par le blocage pas tout à fait réussi de la grève générale du 7 mars (le 8, la situation était devenue presque normale !). Mais ce que Macron n’avait pas prévu, c’est l’accélération du mouvement après la décision d’appliquer le 49.3.

Le seul mouvement qui n’a pas été intégré à la lutte est la révolte des banlieues. La jonction entre "petits blancs" (les tranches les plus pauvres du prolétariat blanc) et "barbares" (les Français enfants d’immigrés, les "indigènes de la république") ne s’est pas faite cette fois non plus. Ce n’est pas anodin, comme on le verra plus loin, car c’est la possible révolution mondiale, la jonction Nord/Sud, qui est ici en jeu.

Il y a eu une articulation de fait et universellement acceptée entre les luttes de masse et les luttes d’une partie minoritaire qui s’est consacrée à prolonger le conflit la nuit en utilisant les poubelles accumulées sur les côtés des rues à cause de la grève des éboueurs, pour bloquer la police et mettre le "zbeul" (bordel, de l’arabe maghrébin zebla, ordures). Pour ‘ instant, appelons ça "avant-garde" parce que je ne sais pas comment ‘ appeler autrement, en espérant que les crétins habituels ne crieront pas au léninisme. Il ne s’agit pas d’apporter une conscience au prolétariat, qui en est dépourvu, ni de la fonction de direction politique, mais d’articuler la lutte contre la main de fer imposée par le pouvoir établi. La relation masses/minorités actives est présente dans tous les mouvements révolutionnaires. Il s’agit de la repenser dans les nouvelles conditions, et non de la supprimer.