Assiste-t-on à une extrême droitisation du champ politique ? Avec le politiste Antoine Lemor, nous avons cherché à répondre à cette question en analysant les discours de politique générale des Premiers ministres français depuis 1958. Notre étude, publiée ce mois-ci dans la Revue française de science politique, livre un constat sans équivoque : oui. Mais ce qui frappe, ce sont les temporalités et les acteurs de cette normalisation — bien différents de ceux que l’on aurait pu imaginer.

Une base de données pour lire les discours du pouvoir

Pour comprendre ces glissements, nous avons étudié tous les discours de politique générale prononcés sous la Ve République jusqu’à Michel Barnier, soit 30 allocutions devant l’Assemblée nationale pour un total d’environ 400 pages. Ces textes, souvent longs et solennels, condensent les priorités idéologiques de chaque gouvernement.

À partir de ce corpus, nous avons conçu un outil inédit: le Score Idéologique d’Extrême Droite (SIED). Il repose sur sept dimensions que l’on retrouve dans la plupart des définitions de l’extrême droite : nationalisme, anti-immigration, autoritarisme, anti-démocratie, anti-progrès, traditionalisme et anti-égalitarisme.

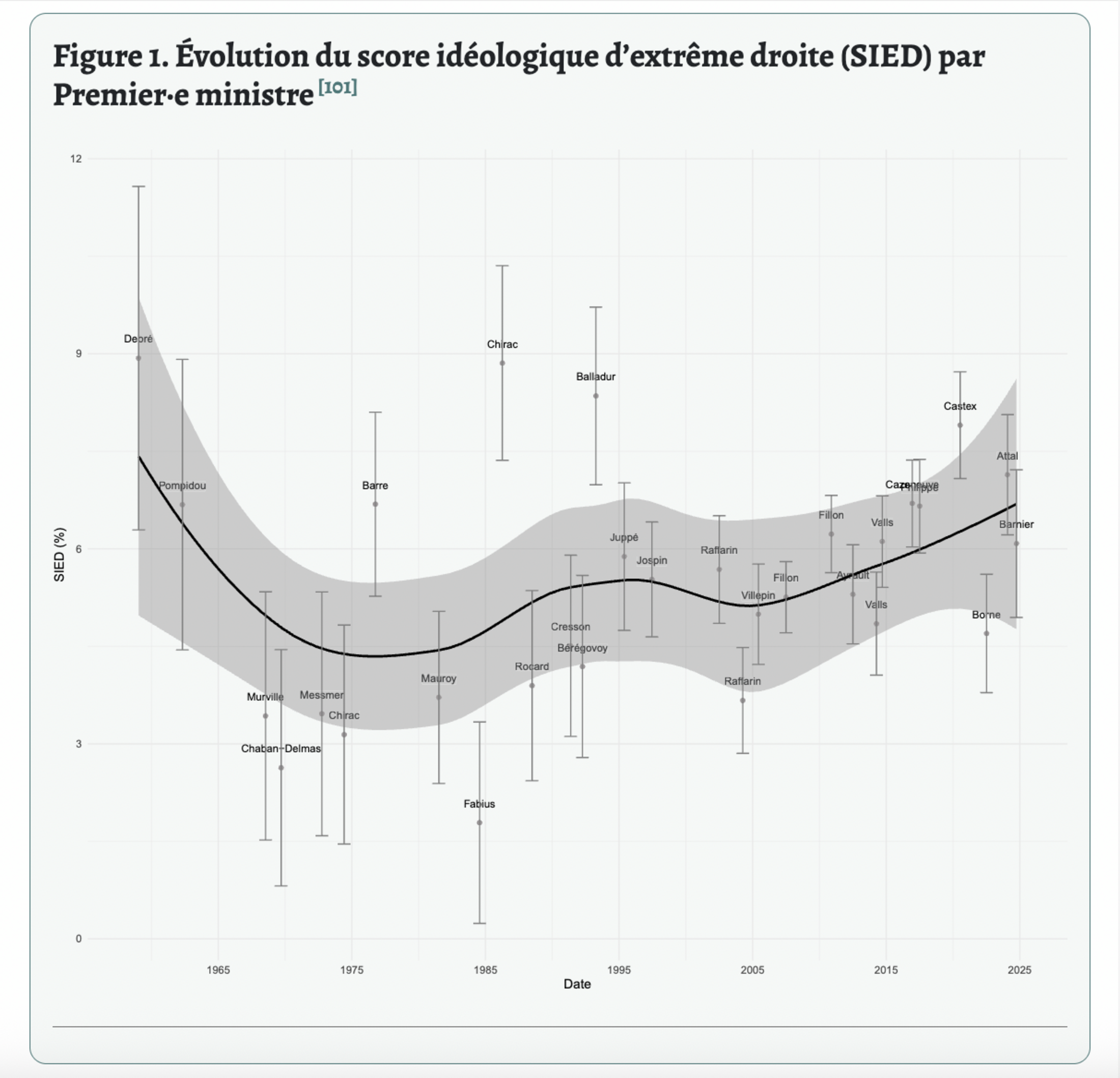

Grâce à des techniques d’analyse automatisée du langage naturel – basé sur un modèle de langage à la base des IA actuelles – le SIED permet de mesurer la part de ces idées dans chaque discours. Résultat : on peut observer comment les mots du pouvoir ont, au fil des décennies, glissé vers la plus extrême droite du spectre politique.

Une progression continue depuis les années 1970

Les résultats sont nets : la présence d’idées d’extrême droite augmente régulièrement depuis les années 1970, tous partis confondus. Les niveaux atteints aujourd’hui sont comparables à ceux observés pendant la guerre d’indépendance algérienne.

Agrandissement : Illustration 1

Nos analyses montrent que les idées d’extrême droite ne circulent pas seulement dans les partis qui s’en revendiquent. Des Premiers ministres de droite, du centre et même de gauche ont, à des degrés divers, repris des expressions ou des cadrages caractéristiques de ce registre : traitement sous le prisme sécuritaire de l’immigration, mise en avant de l’identité nationale, valorisation de l’ordre, etc.

Ce déplacement lexical n’est pas qu’une question de style : il traduit un changement profond du rapport entre institutions et société. Les discours de politique générale, censés incarner la cohésion nationale, reprennent désormais des formules autrefois marginales.

Comme le rappelle le politologue Cas Mudde, l’extrême droite ne crée pas des idées ex nihilo. Elle radicalise des valeurs déjà présentes dans la société : l’attachement à la nation, la méfiance envers l’égalité, le culte de l’autorité. En intégrant ces thématiques dans leur langage, les gouvernements successifs ont contribué, bon gré ou malgré eux, à effacer la frontière entre discours d’État et rhétorique radicale.

Le centre, moteur de la normalisation

L’un des résultats les plus frappants de notre étude concerne le rôle du centre politique. Les Premiers ministres issus de cette famille – de Giscard à Macron – apparaissent comme les principaux vecteurs de diffusion des thèmes d’extrême droite.

Ce paradoxe s’explique. En se présentant comme pôle de modération, le centre adopte une posture d’arbitre en se présentant à la fois comme juge et partie du jeu. En renvoyant dos à dos l’extrême droite et la gauche, il contribue à redéfinir le paysage politique : la gauche devient “extrême” à son tour, tandis que l’extrême droite se normalise, apparaissant comme un simple pôle d’opinion parmi d’autres.

Cette logique s’inscrit dans une transformation plus large. Comme l’ont montré Julia Cagé et Thomas Piketty, l’expansion du centre, en affaiblissant les anciens clivages, a poussé le débat public vers la droite. En gouvernant « au-dessus des partis », le centre a créé les conditions d’un déplacement durable du langage politique, où les notions d’ordre, d’identité et d’autorité dominent de plus en plus les références à l’égalité ou à la solidarité.

Cette tension entre libéralisme et réaction n’est pas nouvelle. L’historien Johann Chapoutot rappelle que les élites de la République de Weimar pensaient pouvoir canaliser les forces autoritaires en les intégrant au jeu institutionnel — avant d’en être les premières victimes.

Le parallèle n’est pas mécanique, mais il souligne la fragilité d’un centre qui, en se présentant comme seule voix de la raison, finit par abimer le débat démocratique.

Quand les mots changent, la politique change

Cette évolution n’est pas anodine. Elle coïncide avec l’émergence de la Nouvelle Droite. Dirigé notamment par Alain de Benoist, ce courant intellectuel d’extrême droite défend depuis les années 1970 une stratégie métapolitique : changer les esprits et la société avant de conquérir le pouvoir, en diffusant des idées et des symboles dans la culture commune, y compris la culture intentionnelle.

Selon cette logique, pour rendre une idée acceptable, il suffit de la faire entrer dans le débat. Une fois répétée, commentée ou reformulée, elle cesse d’être choquante. Cela est lié à ce qu’on appelle souvent « fenêtre d’Overton » : l’élargissement progressif du champ du pensable.

Les mots comptent. Quand ils évoluent, c’est tout l’imaginaire politique qui bascule. Ce que montre cette étude, c’est que l’extrême droite n’a pas besoin d’être au pouvoir pour l’influencer. Il lui suffit que ses idées deviennent le langage même à travers lequel on pense et on administre.