« Lorsqu’on en sera venu à songer de nouveau au moyen de procurer au genre humain le bonheur que nous lui proposions, tu pourras rechercher dans ces chiffons et présenter à tous les disciples de l’Egalité (…) ce que les corrompus d’aujourd’hui appellent mes rêves. »

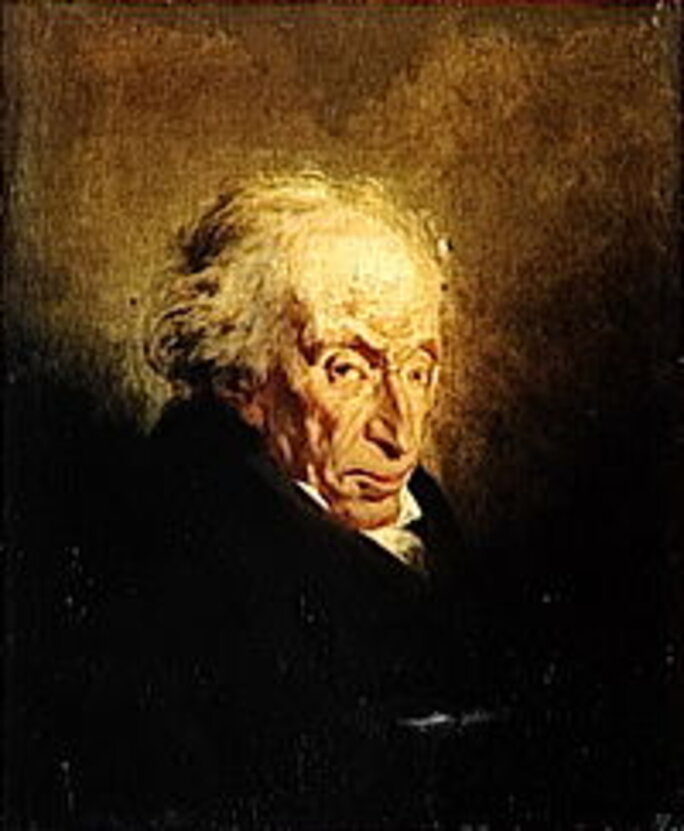

Cette recommandation, concernant l’ensemble de ses propres écrits, Gracchus Babeuf l’inscrit dans son testament politique le 14 juillet 1796, onze mois avant sa condamnation à mort par le Directoire. Le vœu du « tribun du peuple » pour ses « projets, notes ébauches d’écrits démocratiques et révolutionnaires, tous conséquents au vaste but », se réalise, vingt-deux ans plus tard, quand Philippe Buonarroti publie à Bruxelles, en 1828, l’histoire de la Conspiration pour l’Egalité dite de Babeuf.

La théorie de l’Histoire dont Buonarroti signe, à cette date, l’acte de renaissance n’en finira pas de bouleverser le XXème siècle. Bien avant les textes fondateurs de la praxis révolutionnaire de Marx de la période 1845-1848 (des Thèses sur Feuerbach au Manifeste communiste), Buonarroti, mettant en œuvre le concept de révolution en marche, vectorise l’histoire : il lui donne un sens. On sait quel avenir, promis radieux, aura, avec le marxisme, cette lecture téléologique de l’Histoire.

Fiction du mouvement social ou science ? Lois d’un matérialisme historique ou lunes de l’Histoire métaphysique ? Qu’ils adhèrent ou non à cet historicisme, historiens et philosophes s’accordent sur l’importance du rôle de Buonarroti et de ses écrits sur la Conspiration pour l’Egalité.

« Cet ouvrage – a écrit Albert Soboul- exerça une influence profonde sur la génération révolutionnaire des années trente. Grâce à lui, le babouvisme s’inscrivit comme un chaînon manquant dans le développement de la pensée communiste. »

Philippe Riviale qui, précisément, date « l’apparition, en France, de ce mouvement social de la résurrection de Buonarroti » (sic), souligne à son tour : « A partir de 1828, voici le babouvisme renaissant ; la carrière s’ouvre aux conspirations. Babeuf devient un modèle (…). Voici qu’apparait l’aspiration vers la république sociale et, comme moyens, la conspiration, l’organisation souterraine, les groupes armés, l’armée révolutionnaire. »

Cette place de Buonarroti dans l’histoire des idées de l’Histoire justifie que l’on s’intéresse à ses écrits antérieurs à la période 1796-1828. Or, à quelques exceptions près, l’historiographie française est, en ce domaine, quasiment inexistante tandis que des chercheurs italiens de renom accordent une place privilégiée à Buonarroti et à la conspiration de 1796 dans l’histoire de la Révolution française à l’extérieur et du jacobinisme européen.

A la recherche des « chiffons » perdus et des écrits oubliés de Buonarroti, on découvre pourtant toute la genèse d’une pensée non négligeable pour l’histoire du XIXème et du XXème siècle. Sauf à considérer que les concepts de guerre des riches contre les pauvres, de lutte de classes, de dictature du peuple, de transition liberticide vers la démocratie ont été sans influence sur notre modernité, l’archéologie qui reste à faire de la pensée buonarrotienne s’impose. Sauf à croire que l’idée d’Egalité peut sans dommage se limiter à n’être qu’un mot des frontons de la République, les premiers écrits de Buonarroti méritent aussi qu’on en tire leçons.

Philippe Buonarroti est un homme philosophe à redécouvrir, et dans tous ses écrits, tant est grande l’aventure des idées à la propagande desquelles il consacra sa vie.

Le rêveur et le commissaire

Prototype de cet « intellectuel organique » que définira Gramsci, Buonarroti est un véritable trait d’union, de Rousseau à Marx, entre les penseurs des Lumières et les acteurs de révolutions, entre les audaces du XVIIIème, les prémices du XIXème et les promesses du XXème, entre l’utopie et le réalisme politique. Il dépasse le clivage historique qui, pour reprendre une formule de Franco Venturi, sépare Diderot de Beccaria, Rousseau de Verri, les philosophes des Lumières des fonctionnaires réformateurs.

Philosophe révolutionnaire, Buonarroti n’est un fonctionnaire de la Révolution que le temps d’atteindre les limites de celle-ci. Après, ce sont les voies du complot, de la clandestinité, de la subversion qu’il choisit d’explorer. Dans l’exil et jusqu’à la mort, l’œuvre des Lumières se poursuit dans l’ombre.

Dans ce parcours hors du commun, la période corse de Buonarroti est une étape charnière où le rêve cède à la réalité, le débat d’idées à la lutte politique, la guerre des mots à la guerre civile. Entre sa Toscane natale où il imagine, en 1785-86, la caucasienne et fictive Riforma dell’Alcorano du coranique prophète Mansur et la Corse légendaire de Paoli où il se réfugie en octobre 1789, Buonarroti n’a pas franchi seulement un bras de mer : il a choisi son camp. Sans illusion désormais sur les possibilités d’éclairer les despotes, il aborde moins une terre différente qu’une ère nouvelle : celle qui s’ouvre en Europe avec la Révolution française. Le saut est qualitatif. Par la Corse qui demandera pour lui, le réfugié, la citoyenneté française, Buonarroti ne change pas simplement d’état civil, il se transforme : le chroniqueur de gazette fonde son propre journal, le journaliste descend dans l’arène, le propagandiste devient commissaire. Buonarroti, installé dans l’île chère à Rousseau, ne prophétise plus, il prévoit. Il n’espère pas, il organise. Il ne commente plus, il légifère, harcèle, ferraille.

Publiée en 1793, La Conjuration de Corse rassemble ces écrits de combat de Philippe Buonarroti contre la légende vivante de la Corse, le général Pascal Paoli.

Une pensée des ruptures

La méfiance s’est vite installée entre ce jeune homme de trente ans et le vieux général que la France révolutionnaire avait pourtant accueilli avec grand enthousiasme.

« Vous avez défendu la liberté dans un temps où nous n’osions l’espérer encore » déclare Robespierre à Paoli en avril 1790. « Vous avez souffert pour elle : vous triomphez avec elle et votre triomphe est le nôtre. Unissons-nous pour le conserver toujours ». A la même date, Buonarroti s’inquiète déjà de l’anglophilie du héros de l’indépendance corse.

En 1793, l’affrontement n’est pas un duel. C’est un combat farouche où tous les coups sont permis. La Corse est le champ clos d’une guerre civile. A trois cents lieues de distance, l’arbitrage appartient au comité de salut public qu’il s’agit d’influencer. Le sabre du verdict peut prendre l’épaisseur lourde d’un couperet de guillotine. Pour s’en défendre à Paris, Paoli a choisi le marchand d’armes Constantini dont Babeuf, anecdotique ironie de la petite histoire, avait été « charmé », en septembre 1789, de faire la connaissance lors d’une visite à la Cour de Versailles. « Ce fameux négociant corse – écrit alors Babeuf à sa femme- un estimable jeune homme dont la vie, à l’âge de 32 ans, a déjà été marquée par tant de traverses ».

Pour Buonarroti, en 1793, les défenseurs de Paoli sont des imbéciles ou des lâches, ses partisans sont, au sens figuré, à décapiter et le chef mythique, lui, doit l’être proprement, au sens du docteur Guillotin.

Outre la violence dont elle témoigne des affrontements opposant en Corse paolistes et jacobins, La Conjuration de Corse donne la mesure des divergences qui séparent, au sein même des clubs patriotiques, partisans et adversaires de Pascal Paoli. Ce sont les brochures de Buonarroti qui animent les débats des sociétés du Midi à Toulon et Marseille. Ce sont leurs arguments que reprend, à Paris, Escudier, député du Var, devant la Convention. C’est Buonarroti qui triomphe quand le 2 avril 1793le décret de la Convention porte destitution et arrestation de Paoli et Pozzo di Borgo. C’est enfin le 17 juillet 1793, dans la logique de La Conjuration de Corse et en suivant les conclusions de celui qui la dénonce, que la Convention nationale décrète Paoli hors de la loi.

L’intérêt des textes rassemblés dans La Conjuration de Corse ne se limite pas pour autant aux déchirures irréversibles de l’année 1793. Si Buonarroti, avec le dossier Corse, anticipe très tôt les thèses que ses amis jacobins défendront à l’échelle du continent au plus fort des tempêtes fédéralistes, c’est sans doute qu’il commence à faire, bien avant d’autres, avec l’histoire même de la Corse, l’apprentissage de la lecture des révolutions. Le combat politique qu’il engage contre Paoli se double en effet d’une lecture nouvelle de l’histoire de la Corse jusqu’à la Révolution de 1789. Ce qu’il écrit à propos de l’indépendance corse sur laquelle s’est construit le mythe paoliste ne laisse aucun doute : il s’agit bien de lire l’histoire, y compris celle de l’île de Corse, à partir de la rupture révolutionnaire de 1789. Il y a bien un avant et un après 89 et c’est à l’aune de la reconnaissance au peuple de sa souveraineté que toute histoire peut désormais être lue.

D’où chez Buonarroti, en 1793, une vision de l’indépendance corse qui est en rupture complète avec l’enthousiasme qu’elle suscite depuis le milieu du XVIIIème siècle. Dans son analyse qui relativise l’expérience corse de la période 1755-1769, Buonarroti fait un double constat.

Le premier ne lui appartient pas spécialement. Il remarque, bien après d’autres, que l’esprit national des Corses est un négatif se résumant à leur haine des Génois.

Le second constat contredit par contre toutes les idées en vogue sur l’originalité de l’expérience sociale corse dont les « Lumières » du siècle, y compris le grand Frédéric II, ont vanté les vertus.

Aussi jeune que Le Contrat social, paru en 1762, Buonarroti, contrariant le pressentiment célèbre de Jean-Jacques Rousseau, ne craint pas d’étonner l’Europe éclairée en affirmant que le gouvernement paoliste n’a été qu’un « fantôme », une illusion passée dans une histoire à réécrire.

« On vit alors s’élever une espèce d’autorité nationale - écrit Buonarroti - dont les généraux furent les chefs et souvent les seuls régulateurs. La souveraineté du peuple n’y fut jamais reconnue et ce fantôme de gouvernement, bien loin d’être le résultat de sa volonté, ne fut que la confédération de ses nombreux tyrans. »

Pour Buonarroti, plus de doute : l’expérience corse qui avait tant séduit Rousseau, n’est pas la bonne réponse à la question du meilleur gouvernement. Elle n’est qu’une tromperie d’ancien régime. Le mythe de la naissance d’une nouvelle nation doit s’effondrer. Le jugement de l’historien est sans appel : dans son Tableau du département de Corse, c’est bien dans la rubrique consacrée à l’histoire ancienne que Buonarroti range l’épisode national corse. Celui-ci, tout fondateur de mythe soit-il, ne peut plus avoir les faveurs d’une histoire « fille de son temps » dont Buonarroti écrit les premières convulsions. Acteur d’un mouvement dont il se fait lui-même l’historien, Buonarroti l’affirme : l’histoire est désormais républicaine.

L’île universelle et le temps de l’utopie

« Nation, Patrie, Liberté » ou « Liberté, Egalité, Fraternité » ? Les mots d’ordre de la vieille révolution de Corse finissent là où commence les valeurs de la révolution française dans ce qu’elle a d’universel. Contre Paoli et le choix du particulier, Buonarroti prend le parti de l’universalité. Et de l’un à l’autre, c’est la notion de peuple qui change de sens, s’affranchit des frontières de l’histoire et des barrières de la géographie, s’aventure vers l’Autre, s’enrichit à son contact, fait son progrès du choc des cultures.

Dans ses « projets pour faire disparaître tout reste de division entre les Corses et les Français », Buonarroti comprend même la guerre parmi les moyens de mêler les peuples. Et si au bout des mélanges, la fraternisation des nations, la paix, est un futur possible, c’est que la fraternité entre les hommes est, pour Buonarroti, une fin en soi, elle-même rendue possible par ce que les hommes ont entre eux de commun : l’égalité, condition sine qua non de la liberté.

Là encore, s’il emprunte bien à Rousseau, Buonarroti n’a pas peur d’exploiter sa lecture du Contrat social jusqu’aux limites du contresens. Quand Jean-Jacques Rousseau, après avoir su trouver les origines de l’inégalité, établit un lien entre la liberté et l’égalité, il ne fait pas du concept d’égalité le pivot d’un combat idéologique. Buonarroti, lui, dès ses écrits sur la Corse, place l’égalité au cœur de sa doctrine. Bien avant de conspirer avec les Egaux de Gracchus Babeuf, Buonarroti fait de l’égalité un programme qui doit plus aux projets de communisme agraire de Morelli, de Mably ou de l’abbé Meslier qu’à la philosophie politique de Rousseau. C’est en Corse que Buonarroti s’affirme comme un doctrinaire de l’égalité. Son rêve d’une société débarrassée de la propriété privée, proche à nouveau de cette égalité des origines perdue à jamais, touche en effet la terre avec cette île. Une Corse, comme l’écrit Alessandro Galante Garrone, qui représente pour Buonarroti « le lieu idéal, le terrain vierge où semer, le levain d’une transformation des choses dans un sens égalitaire ».

En Corse, l’utopie a donc un lieu. Rousseau, dans le Contrat social, et l’abbé Gabriel Bonnot de Mably, en particulier dans De la Législation ainsi que dans ses Observations sur l’histoire de la Grèce adressées en 1767 à Pascal Paoli, avaient mis en corrélation l’espoir d’un retour à l’égalité naturelle et la situation économique et foncière de la Corse. Cet autre mythe corse, Buonarroti le fait sien. Et lorsqu’il rédige La Conjuration de Corse, l’expérience acquise des réalités insulaires n’a pas bouleversé son credo : si elle est bien perdue, l’égalité des origines demeure un archétype, le modèle sur lequel législateur doit faire son ouvrage. Certes en Corse aussi l’histoire a fait son œuvre : la dénaturation de l’homme s’est accomplie. Mais « les anciennes vertus y trouvent encore refuge, à l’ombre des châtaigniers et des sapins » précise Buonarroti. Et si pour lui, en 1793, « le corse est encore très recommandable, c’est que les vertus domestiques ne sont pas éteintes : la sainte médiocrité des fortunes entretient encore la sobriété ». Une petite flamme d’espoir peut donc allumer le grand rêve égalitaire dont Buonarroti porte les feux jusqu’aux embrasements de l’utopie communiste.

Ce qui n’est pas éteint est cependant bien circonscrit tout en excédant les limites de l’île. « Eloignez-vous de la maison simple du laboureur et du berger et la vertu s’évanouit » prévient Buonarroti. Pour lui, ce n’est pas l’appartenance particulière à une famille, à un clan, à une ethnie ou à une terre, fût-elle au milieu des mers, qui constitue le peuple. Son critère, « la sainte médiocrité des fortunes », est plus universel, tant « la guerre des riches contre les pauvres » n’épargne pas plus les îles qu’elle ne s’inquiété des frontières. Si donc, en tant que peuple, « le corse – comme l’écrit Buonarroti – est encore très recommandable », ce n’est pas parce qu’il est un peuple de Corse ou un peuple corse, mais seulement parce qu’il est un peuple de pauvres, un pauvre peuple.

Dans cette Corse idéalisée où la pauvreté relève à la fois de l’originel et du sacré, Buonarroti opère, entre le particulier et l’universel, entre l’attachement à une nation et l’appartenance à une classe sociale, un choix politique majeur. Son modèle démocratique n’est certes pas du côté du développement urbain, ni dans le sens d’une révolution industrielle dont les premiers signes l’inquiètent. C’est du côté de la petite ruralité, de l’économie familiale, de la communalité foncière que Buonarroti recherche les conditions de possibilités de la République fraternelle. Son modèle économique est archaïque. Son idée de l’universalité de ceux qui ne possèdent rien, est par contre un choix d’avenir. Un demi-siècle avant l’appel à l’unisson des « prolétaires de tous les pays », Buonarroti anticipe en effet le clivage des deux principales idéologies qui marqueront le XIXème et le XXème siècle : le nationalisme et le socialisme. Par le passage qu’il assure du particulier à l’universel en introduisant une dimension économique et sociale à la notion de peuple, Buonarroti fonde les prémices de cette opposition déterminante de l’histoire moderne. Son intelligence est toute là, dans cette conception nouvelle d’une histoire où la guerre des riches particuliers contre le peuple universel des pauvres prend, elle-même, une valeur universelle en devenant le principe rationnel, moteur, d’une mécanique histoire en mouvement.

Aussi, à la différence de Gregorio Salvini, de James Boswell, de John Symonds et de tous les autres auteurs d’une histoire de la Corse qui l’ont précédé, Buonarroti n’use d’aucun recours aux héros grecs ou romains de l’histoire antique. L’histoire qu’il écrit n’a plus besoin des héros de la tradition classique. Dans ses Giustificazione della Rivoluzione di Corsica (1758), Salvini fonde sur Homère la légitimité de la révolte des Corses comme le Journal de Boswell emprunte aux Vies de Plutarque les matériaux de la statue de Paoli. En 1793, Buonarroti ne déboulonne pas seulement les statues, il fait basculer les socles. La conception buonarrotienne de l’histoire n’a rien à faire de héros homériques parce que désormais c’est le peuple tout entier qui est lui-même le héros de sa propre histoire. Ceux qui n’ont rien sont les propriétaires de leurs luttes contre ceux qui ont tout. Cette histoire-là suffit à la gloire de ce peuple des pauvres dont la vertu est d’autant plus grande que ses propres héros l’ont tyrannisé.

Précurseur ? Buonarroti l’est donc à bien des égards avant même de s’engager dans le complot insurrectionnel babouviste. Avec un cheminement parallèle à celui de Babeuf durant la période où celui-ci, feudiste en Picardie, pétitionne pour le partage en usufruit des biens communaux, Buonarroti confronte, en Corse, ses idées aux résistances du monde réel. Dans l’expérience de l’île, ce que le jeune philosophe perd d’illusions, l’homme politique le gagne en lucidité. Cherchant à inscrire l’utopie dans un lieu, Buonarroti s’est aguerri en un temps de guerre civile. Ses écrits de Corse en portent les traces. Indices et preuves que La Conjuration de Corse est bien le chaînon manquant de la pensée buonarrotienne des écrits d’avant 1789 jusqu’aux textes célèbres de La Conspiration pour l’Egalité.

Niveleur actualisé, égalitariste moderne, communiste ou socialiste avant la lettre ? Au-delà des étiquettes et de la place que ses successeurs ont bien voulues lui accorder entre l’Utopia de Thomas More et l’Icarie d’Etienne Cabet, Buonarroti n’est pas un utopiste au sens où Renan entendait « l’ami de l’impossible ». L’auteur de La Conjuration de Corse est un ami de l’égalité qui, en 1793 encore, recherche dans l’application de lois nouvelles et par l’éducation laïque les moyens de transformer la société de son temps.

Le philosophe pressé

Ici et maintenant…En 1793, Philippe Buonarroti ne dit pas autre chose. Et s’il demande l’impossible, c’est qu’il se veut réaliste. Pour lui, le temps presse. Le temps est en effet compté parce qu’il passe. Son écoulement, cette marche du temps, n’est pas une avancée inéluctable vers une fin égalitaire de l’histoire.

« Déjà ton illustre père -écrira Buonarroti en août 1828 au fils de Gracchus Babeuf- avait aperçu la véritable cause des maux publics et eut le bonheur de vivre dans un temps où il était encore possible d’y appliquer promptement un remède radical ».

L’histoire offre ainsi, selon Buonarroti, des occasions pour l’égalité ; mais ces fenêtres du temps sont rares. Aux amis de l’égalité, aux révolutionnaires de les saisir quand elles se présentent. A les laisser passer, les hommes, acteurs de l’histoire, gâchent les chances de l’égalité.

L’utopie peut donc bien avoir un espace, mais c’est le temps qui risque de lui manquer. La Révolution d’en France s’engage à peine vers l’égalité que déjà Buonarroti découvre les perspectives de sa dérive bourgeoise. En Corse où la tradition des biens communaux à pourtant de solides racines, Paoli, tout juste réinstallé, favorisé déjà les riches possédants et s’oppose au partage communaliste des biens nationaux. En France, la Révolution se glace. Les revendications populaires exigeant « du pain et la Constitution de 93 » disparaissent dans la République bourgeoise qui s’installe dans la guerre et l’affairisme. Dans le Sud-Est de l’Europe qu’il s’agit de libérer du joug des tyrans, les généraux de la République se comportent déjà en conquérants et ordonnent le pillage.

Pour Buonarroti, il s’agit donc d’agir maintenant, et d’agir vite. Encore présent, le temps propice à la fin des inégalités pourrait bien n’avoir qu’un temps. En ce sens, moins millénariste que les penseurs du socialisme qu’il préfigure, Buonarroti, pour mettre l’histoire en mouvement, ne développe pas moins une conception quasi entropique du temps. Cet apparent paradoxe qui stimule toute sa doctrine, Buonarroti le dépasse par son action politique. En réaliste, il pense les limites de la Révolution. En disciple de l’égalité, il les repousse en agissant.

Il y a bien là, chez Buonarroti, la forme première d’une théorie de la praxis. C’est cette grande idée que l’action des hommes est susceptible de modifier les rapports sociaux, qui engage Buonarroti à rejoindre les Egaux, à choisir le complot pour en terminer avec le Directoire. C’est ce même primat de la praxis qui fait de Buonarroti le père de l’idée qui deviendra la croyance terrible du XXème siècle : le concept d’un raccourci du temps, d’une accélération de l’histoire par « la dictature du peuple ».

Est-ce là la faiblesse ou la grandeur de cet agitateur des idées révolutionnaires ? La manière dont Buonarroti pense la temporalité est dans tous les cas une mise en garde. Elle prévient autant contre ceux qui attendent trop que contre ceux qui n’attendent plus. S’il est bien un utopiste, Buonarroti n’est pas « ce critique aveuglé par sa propre précipitation » dont Marx dénoncera l’erreur. Buonarroti refuse simplement une histoire qui ne serait que l’histoire des occasions manquées.

Son idée de la temporalité, la place qu’elle laisse aux fractures possibles et la part de liberté qu’elle reconnait aux acteurs de l’histoire de l’antagonisme des classes, font de Philippe Buonarroti un juge particulièrement lucide sur son propre temps. Le procureur intransigeant de La Conjuration de Corse qui, en 1793, réclamait la tête de Paoli, ne sera pas moins sévère quand il dénoncera le despotisme d’un autre révolutionnaire corse devenu empereur : « Il donna à la révolution le coup de grâce et acheva à son profit l’œuvre d’iniquité que l’immoralité et l’aristocratie avaient depuis longtemps commencé » écrit-il, à propos de Napoléon, dans une lettre à Robert-Emile Babeuf en juillet 1828. Et d’ajouter : « Il eut pu tout réparer, il a tout perdu, voilà son grand crime ».

Critique, le philosophe pressé ne s’est pas plus aveuglé aux lumières de son engagement égalitaire. Buonarroti dont la conception de l’histoire laisse aussi une place à l’erreur, a échoué en son temps. Mais sa conviction d’utopie, elle, reste intacte. « Si nous nous trompions, notre erreur était au moins complète » écrit-il, en 1828, dans l’avant-propos à La Conspiration pour l’Egalité.

Dans cette erreur, poursuit Buonarroti, les Egaux « persévérèrent jusqu’au tombeau ; et moi, après y avoir depuis et longtemps réfléchi, je suis demeuré convaincu que cette égalité qu’ils chérissaient, est la seule institution propre à concilier tous les vrais besoins, à bien diriger les passions utiles, à enchaîner les passions dangereuses, et à donner à la société une forme libre, heureuse, paisible et durable ».

Erreur ou errance ? Sans lieu, hors le temps, l’utopie buonarrotienne n’est pas pour autant hors-jeu. Plus qu’une idée, l’égalité est devenue une sorte d’impératif catégorique, une exigence morale dont l’actualité et l’urgence ne sont toujours pas démenties.

NDA : Texte intégral de mon introduction à l'édition de La Conjuration de Corse et divers mémoires sur la Trahison de Paoly, sur l’état de cette isle, et sur quelques moyens pour la ramener à l’unité de la République» (Éditions Centofanti, Bastia, 1997).

Sur cette édition aujourd'hui épuisée, voir l'article de Jean-Marc Schiappa :

Référence papier

Jean- Marc Schiappa, « La Conjuration de Corse. », Annales historiques de la Révolution française, 321 | 2000, 154-155.

Référence électronique

A noter, concernant l'actualité de l'auteur de La Conjuration de Corse, que les communistes corses organisent le 9 décembre à 18 h à l'Espace d'éducation populaire Albert Stefanini à Bastia, Haute-Corse, une conférence-débat sur Buonarroti et la Corse avec l'historien Ange Rovere.