Stocker l’énergie n’est pas l’apanage de l’être humain : c’est un défi pour de nombreux êtres vivants. La marmotte par exemple, fait du stockage saisonnier : lors des six mois d’été, son poids double, emmagasinant ainsi l’énergie nécessaire – sous forme de graisse – pour passer les six mois d’hiver. Son ami le casse-noix moucheté, un petit oiseau que l’on rencontre sur les hauteurs alpines, opte plutôt pour un stockage externe, en disséminant l’été son stock de graines dans des milliers de cachettes que son impressionnante mémoire permettra de retrouver l’hiver.

Certes, ce ne sont ici que des stockages à but alimentaire, même si celui de la marmotte lui permet également de freiner sa déperdition de chaleur quand les températures commencent à baisser. Ça n’en reste pas moins de l’énergie.

Pour les êtres humains, le stockage de l’énergie est un défi incontournable de la transition énergétique. En effet, l’intermittence des énergies renouvelables génère des tensions sur le réseau électrique, qui seront résolues uniquement si l’on peut stocker leur surplus de production, et le réutiliser au moment opportun où les consommateurs en ont réellement besoin.

Or stocker l’énergie, tout le monde vous le dira (sauf peut-être la marmotte et le cassenoix moucheté) n’est pas une mince à faire, en tout cas sur de grandes quantités. Des solutions, il y en a à la pelle, de la plus logique (dans des batteries) à la plus farfelue (dans un train qui monte et qui descend une pente [1]). Parmi elles, une seule est actuellement assez mature pour être déployée industriellement : les Stations de Transfert d’énergie par Pompage-turbinage (les STEP).

Les STEP : en avant marche

Une STEP est un aménagement hydroélectrique comme on peut en voir beaucoup sur les reliefs français, composé d’un réservoir aval et d’un réservoir amont, reliés entre eux par un tuyau – une conduite forcée (quand les aménagements hydroélectriques classiques, eux, ne sont composés que d’un réservoir amont). Le principe est simple : lorsqu’elle veut stocker de l’énergie, la STEP consomme de l’électricité pour pomper l’eau du réservoir aval vers le réservoir amont. Elle transforme ainsi l’énergie électrique soutirée en énergie potentielle de pesanteur. Et lorsqu’elle veut utiliser cette énergie pour alimenter des consommateurs, elle turbine l’eau en sens inverse. [2]

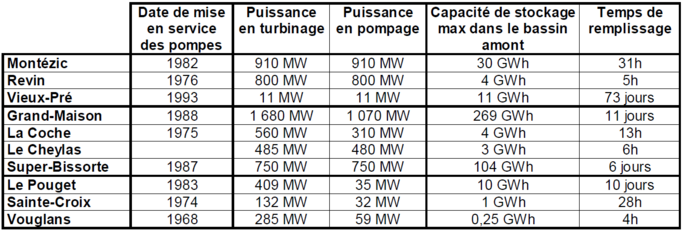

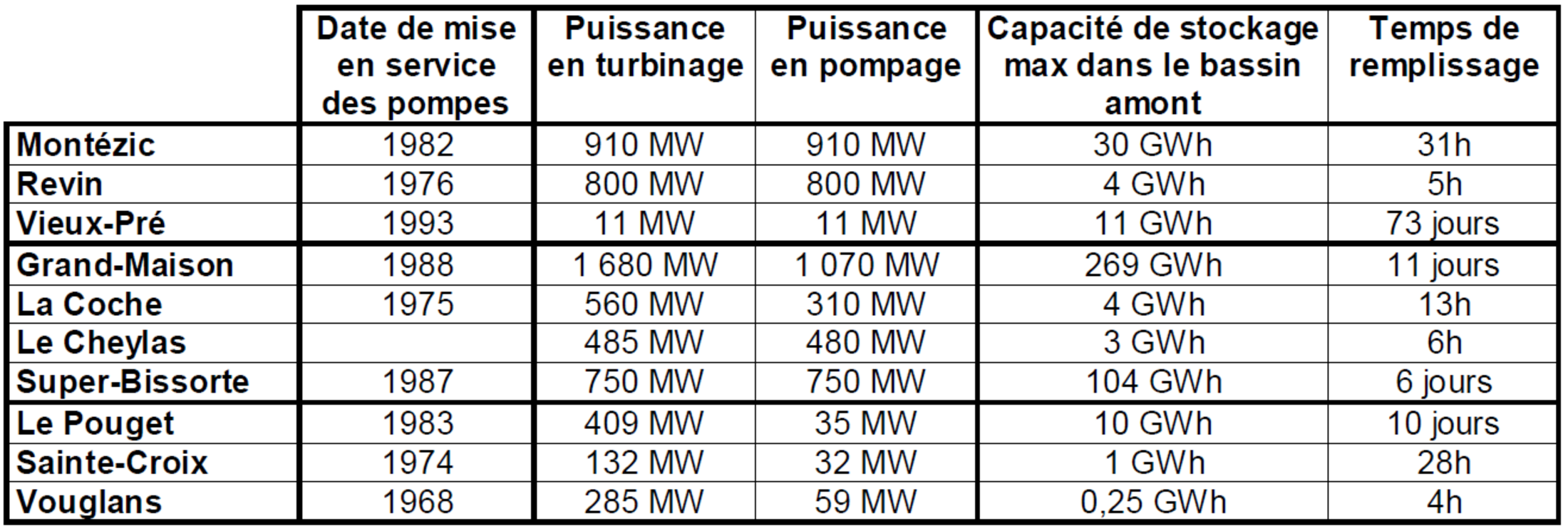

En France, les STEP sont au nombre de dix situées principalement dans les régions montagneuses : cinq dans les Alpes (qui répondent au doux nom du Cheylas, de La Coche, de Grand-Maison, de Super-Bissorte et de Sainte-Croix), deux dans le Massif Central (Le Pouget et Montézic), une dans le Jura (Vouglans) et deux dans l’est (Revin et Vieux-Pré). Ces dix usines ont une puissance de soutirage totale de 4,4 GW, soit l’équivalent de 4 réacteurs nucléaires français [3]. Cela signifie qu’à un instant donné, elles peuvent absorber l’énergie produite par 4 réacteurs nucléaires (sur la cinquantaine que compte le pays), ou produire l’équivalent [4].

Trois d’entre-elles (les centrales de Revin, Montézic et Vieux-Pré) n’ont pas d’apports d’eau gravitaires : leur bassin amont n’est alimenté par aucune rivière qui serait susceptible d’apporter naturellement du combustible – l’eau – à turbiner. Ainsi pour ces trois usines, le réservoir amont ne peut se remplir que par pompage. On parle alors de STEP pures, dédiées uniquement au stockage déstockage d’énergie en surplus sur le réseau. A l’inverse, les sept autres (Le Cheylas, La Coche, Super-Bissorte, Grand-Maison, Sainte-Croix, Le Pouget et Vouglans) disposent d’apports gravitaires plus ou moins importants : ce sont des STEP mixtes.

Agrandissement : Illustration 1

Principe Shadok [5]

A l’heure de l’essor des énergies intermittentes (éolien et solaire), on comprend rapidement l’intérêt du stockage de l’énergie électrique, et donc des STEP : la production intermittente n’ayant pas forcément lieu au moment de la consommation, il faut stocker l’énergie sous peine de créer un déséquilibre du réseau qui pourrait être fatal. [6]

Pourquoi donc ces centrales ont toutes dépassé l’âge respectable de la trentaine d’années ? Les gouvernants de l’époque auraient-ils eu une vision anticipatrice particulièrement avisée ?

Si la première STEP française (arrêtée depuis) a été mise en service dans les années 30, la construction de la plupart des dix STEP encore en activité s’est en effet échelonnée au cours des années 80, à une époque où les seules éoliennes que l’on pouvait croiser sur la route des vacances ressemblaient à de vieux moulins à vent et où les panneaux solaires n’avaient de débouchés industriels qu’à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, de part et d’autre des premiers satellites.

Dans les années 80, le programme nucléaire français bat son plein : les réacteurs se construisent à un rythme effréné pour réduire la dépendance nationale au pétrole, et ainsi augmenter l’indépendance énergétique de la France. Or, la réaction nucléaire n’est pas si providentielle qu’on peut le faire croire et dispose d’un inconvénient majeur : l’empoisonnement au xénon, un phénomène au nom obscur et effrayant qu’on ne détaillera pas ici, mais qui empêche les nouveaux réacteurs d’avoir une flexibilité indispensable pour suivre la courbe de charge de la consommation électrique française…

Afin de maitriser et de limiter ce phénomène (à l’origine, entre autres, de l’accident de Tchernobyl), une centrale nucléaire doit respecter des règles contraignantes qui empêchent des variations de puissance importantes et brusques. Ainsi, à cette époque (car désormais, ce phénomène est mieux maitrisé), ces centrales fournissent la base de la production, c’est-à-dire une puissance constante sur de longue période.

Le gestionnaire de réseau se retrouve donc avec de l’énergie en surplus à certains moments de la journée (la nuit principalement), dont il ne sait que faire, et il ne peut arrêter les centrales nucléaires à l’origine de ce surplus sous peine de ne pouvoir les redémarrer le lendemain matin au moment du pic de consommation… Dilemme cornélien, rapidement résolu par les gouvernants de l’époque qui, bien loin d’imaginer le développement actuel des énergies intermittentes, répondent donc à cette problématique nucléaire en lançant la construction des plus grosses STEP françaises.

On notera avec ironie que cette problématique est finalement identique à celle rencontrée actuellement par les énergies renouvelables : trop d’énergie à des moments où elle n’est pas nécessaire.

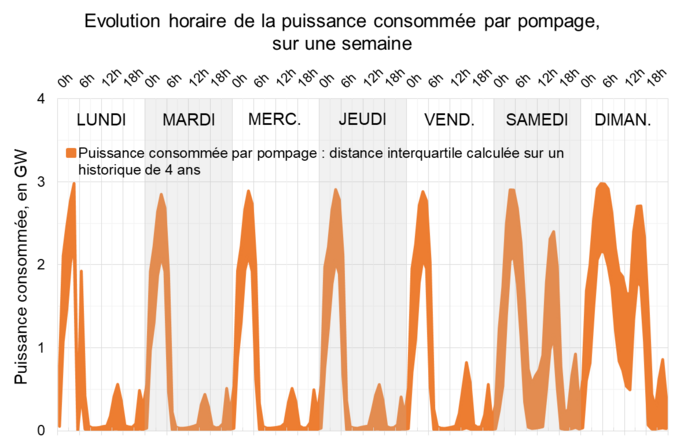

Aujourd’hui, comme dans les années 80, les STEP stockent de l’énergie en grande partie lors des creux de consommation, permettant ainsi d’éviter l’arrêt des centrales nucléaires ou thermiques classiques. Observons ci-dessous la répartition statistique actuelle de la puissance consommée par pompage sur une semaine [7].

Agrandissement : Illustration 2

Le ruban orange correspond à la distance interquartile calculée sur un historique de plus de 4 ans (du 1er janvier 2015 au 29 février 2020) : pour une heure d’un jour donné, la puissance consommée par pompage a une probabilité de 50 % d’appartenir au ruban orange.

On constate que le stockage d’énergie a lieu :

- au moment des minima de consommation (beaucoup) : la nuit entre 2h et 6h et le weekend,

- et au moment du pic de production solaire (très faiblement) : l’après-midi vers 15h.

La variabilité de l’énergie éolienne n’étant ni journalière, ni hebdomadaire, on ne peut voir son influence sur le pompage sur ce graphique.

Électron sans papier et toile de Mondrian

Physiquement, il n’est pas possible de savoir d’où vient l’énergie utilisée par les STEP : les électrons qu’elles consomment sont apatrides, une fois produit, ils se mélangent et impossible alors de connaitre leur lieu de naissance. Néanmoins, il peut être intéressant d’analyser quels moyens de production fonctionnent lors des périodes de pompage.

Laissons de côté l’énergie nucléaire qui n’émet pas de gaz à effet de serre : si l’on souhaite lutter contre les émissions de CO2, il parait logique d’arrêter des moyens de production thermiques polluants (fioul, charbon, gaz) plutôt que de les utiliser pour stocker l’énergie ainsi produite. Le rendement des STEP qui varie entre 80 et 85 % sur le parc français aggrave de surcroit le bilan de gaz à effet de serre de chaque kWh ainsi produits [7].

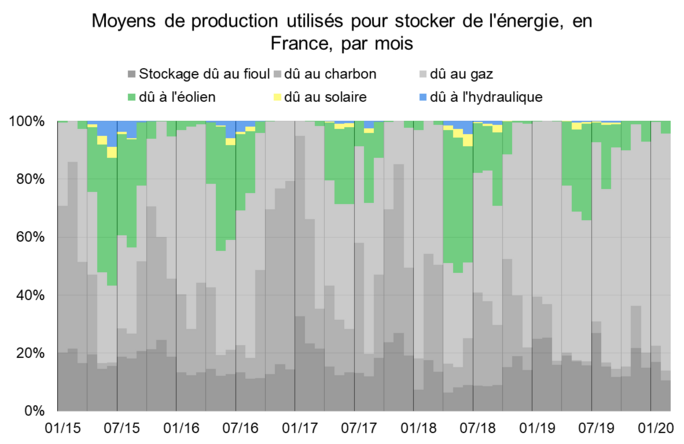

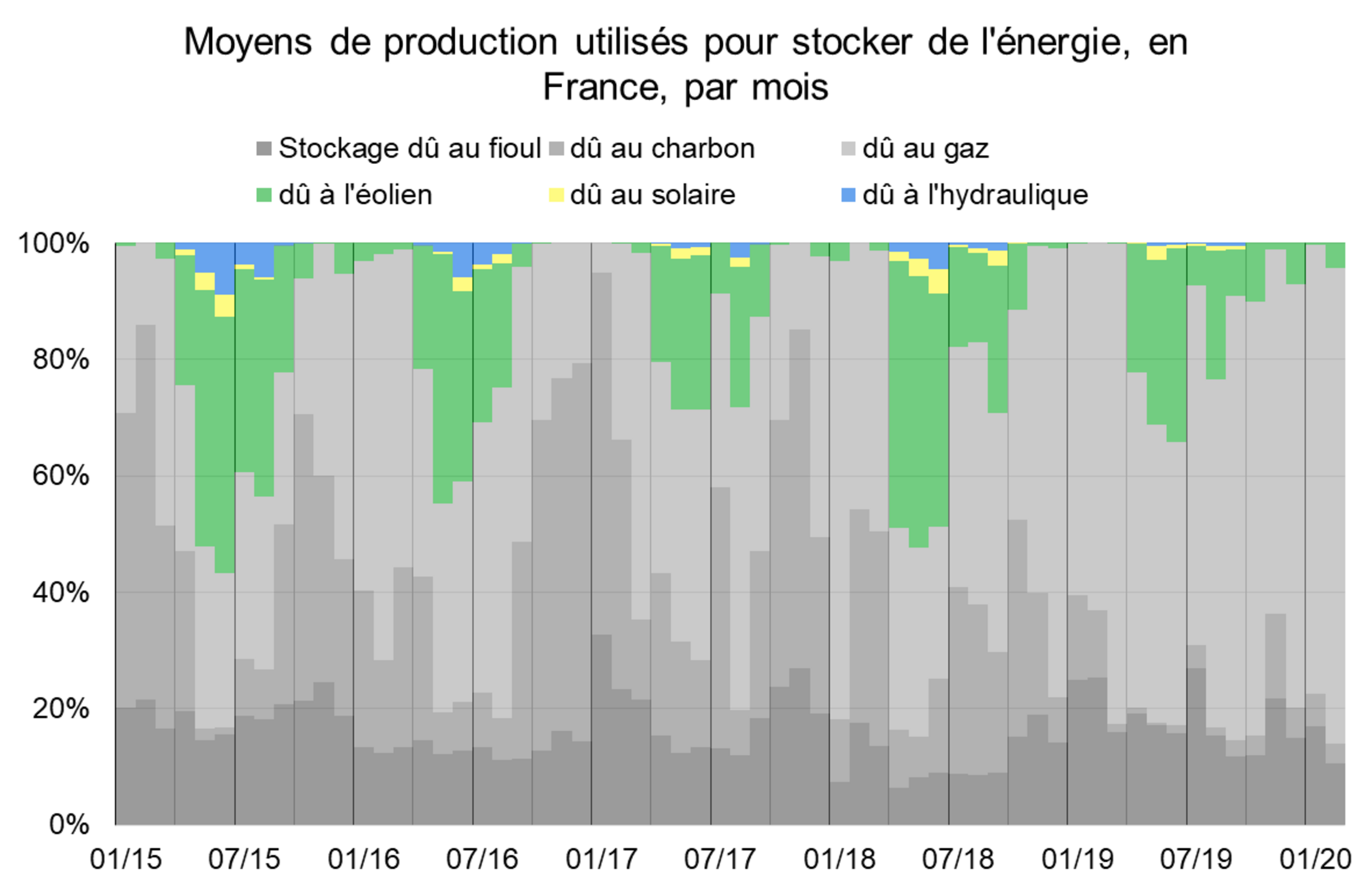

Pour établir le graphique ci-dessous, on a regardé, à un pas demi-horaire, quels étaient les moyens de production en fonctionnement lors des périodes de stockage. Puis il a été calculé l’énergie générée par ces moyens de production pour couvrir ce stockage, en prenant arbitrairement (puisqu’on ne peut pas savoir d’où vient l’électricité) l’ordre de préséance suivant : production fioul, puis charbon, puis gaz, et enfin les énergies vertes que sont l’éolien, le solaire et l’hydraulique fil de l’eau. Tout cela a été concaténé par mois [7].

Agrandissement : Illustration 3

Les énergies thermiques polluantes sont donc utilisées en grandes quantités lorsque les STEP françaises stockent de l’énergie. Si les contraintes inhérentes à la production fioul et charbon, qui est, comme le nucléaire, une production peu flexible, peuvent justifier leur utilisation, ce n’est en revanche pas le cas des moyens de production au gaz qui font partie des énergies les plus flexibles du parc de production français [8].

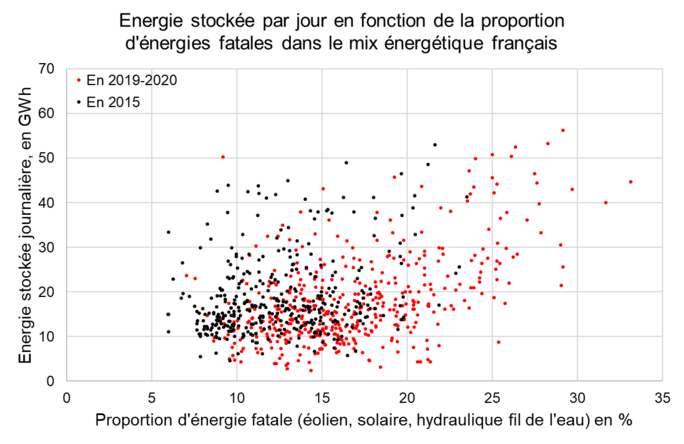

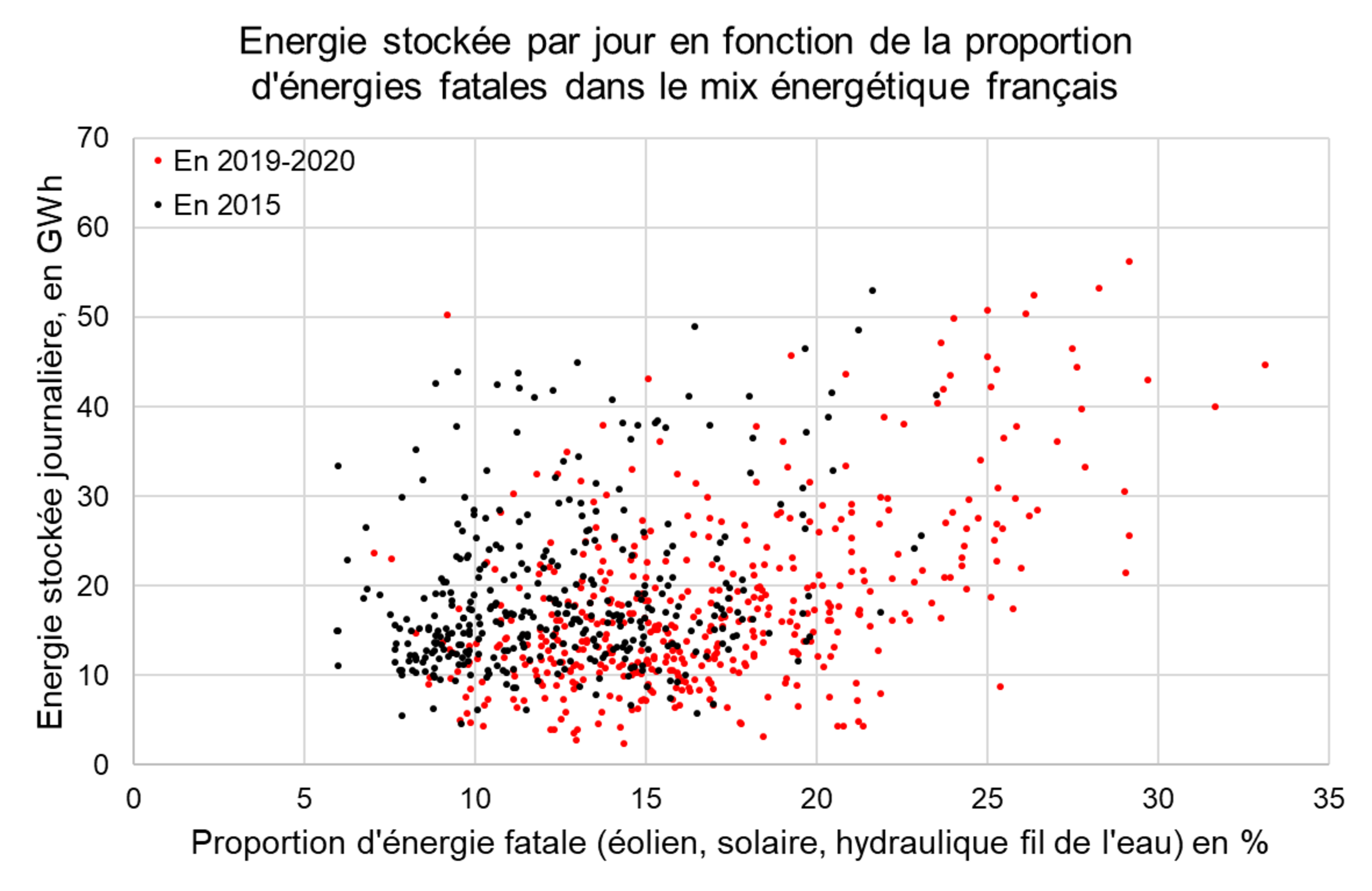

L’intermittence des énergies renouvelables est une réelle contrainte. Cependant il y a en France des moyens de stockage utilisables immédiatement pour y pallier, au moins en partie. Or ces moyens de stockage n’y contribuent actuellement que très peu, même si une évolution commence à poindre, comme l’illustre le dernier graphique ci-dessous [7]. On y voit qu’une petite corrélation se dessine en 2019-2020 entre la proportion d’énergies fatales dans le mix énergétique (donc éolien, solaire et hydraulique fil de l’eau) et la quantité d’énergie stockée.

Une preuve, s’il en fallait, que le stockage d’énergie sera indispensable au développement des énergies renouvelables [9] [10]. Comme il l’a été, en son temps, pour le développement de l’énergie nucléaire.

Agrandissement : Illustration 4

Pour aller plus loin :

[1] Techniques de l’ingénieur, Le paradis du stockage de l’énergie, mais dans un train d’enfer, article en ligne paru le 16 avril 2013.

[2] Encyclopédie de l’Énergie, publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Académie des sciences), Les stations de pompage (STEP), par Jean-François Tournery, publié le 2 janvier 2016.

[3] Les caractéristiques des 10 STEP françaises sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils distinguent, les STEP pures, les STEP mixtes principales, et les STEP mixtes secondaires. La capacité de stockage maximum dans le bassin amont prend en compte la taille du bassin aval, lorsque celui-ci n’est alimenté que par la centrale en question.

Agrandissement : Illustration 5

[4] On peut comparer ce chiffre à la puissance moyenne des énergies fatales (éolien, solaire et hydraulique fil de l’eau) depuis 2015 : 9 000 MW environ.

[5] Le Monde, Le 100 % d’électricité renouvelable, un objectif ambitieux mais réalisable, par Gary Dagorn, publié le 12 décembre 2018.

[6] « Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe rien que risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. » Devise Shadok.

[7] La source des données utilisées pour les 3 graphiques et le calcul des rendements provient du site RTE Eco2mix.

[8] EDF, Centrales à cycle combiné au gaz, CCG : améliorer les performances environnementales du thermique, article disponible en ligne.

[9] Libération, L’hydroélectrique sur les chapeaux de roue, par Jean-Christophe Féraud, publié le 29 janvier 2019 : « Dans sa centrale de La Coche, en Savoie, EDF installe une puissante turbine Pelton. Ce type d’ouvrage hydraulique joue un rôle moteur dans l’essor des énergies renouvelables en permettant de stocker l’électricité. Mais le groupe hésite à poursuivre ses investissements, si Bruxelles obtient de Paris l’ouverture à la concurrence des barrages. ».

[10] L’Usine Nouvelle, Pourquoi EDF n’investit pas plus dans les STEP pour le stockage des énergies renouvelables, par Aurélie Barbaux, publié le 30 novembre 2017.