« C’est un roc !... c’est un pic !... c’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap... c’est une péninsule ! » Ainsi aurait pu s’exprimer le directeur en charge de l’équilibre électrique français, en cette froide journée du 8 février 2012, en découvrant la courbe prévisionnelle de consommation nationale d’électricité. A Paris, où sont élaborées ces prévisions, l’air est sec ce jour-là, le soleil brille, et un froid glacial saisit les promeneurs venus contempler les eaux gelées du canal Saint Martin.

La France affronte alors depuis une dizaine de jours une vague de froid d’une ampleur exceptionnelle, qui met en alerte, entre autres, le système électrique national [1]. En effet, celui-ci est l’un des plus thermosensibles d’Europe : plus il fait froid, plus la consommation d’électricité augmente. Logique, direz-vous, mais c’est particulièrement vrai dans l’hexagone, équipé massivement de chauffages électriques. A tel point qu’en hiver, chaque degré Celsius que l’on perd sur le thermomètre extérieur entraine la mise en route de (l’équivalent de) plus de deux réacteurs nucléaires ! Certes, la France en possède beaucoup (58 à l’époque, 56 aujourd’hui), mais leur nombre n’en reste pas moins bel et bien fini.

Alors, imaginez, en ce jour de février 2012, où la température moyenne est huit degrés en-dessous des normales de saison… Tout cela donne du fil à retordre à notre directeur, qui ressasse dans sa tête la célèbre formule du personnage d’Edmond Rostand. Car c’est bien un pic qu’il va falloir passer : à 19h ce 8 février la consommation électrique française atteindra un maximum historique de 102 GW (record toujours en cours), soit l’équivalent d’une centaine de réacteurs nucléaires en fonctionnement, ou 20 000 éoliennes tournant à pleine puissance.

Comme l’électricité a bon ton de ne pouvoir se stocker, il faut trouver suffisamment de centrales de production en état de marche à l’heure dite pour fournir ce fameux pic de puissance… sans quoi l’équilibre électrique ne sera pas atteint, entrainant alors des coupures d’électricité plus ou moins contrôlées. Toute contribution est bonne à prendre. Report de maintenance courante, surpuissance temporaire de certaines centrales hydrauliques, importation de nos voisins européens, etc. : en ce 8 février 2012, tout le monde est au charbon afin de grappiller le moindre petit mégawattheure de puissance indispensable pour éviter les délestages. Et le pic fut franchi sans encombre.

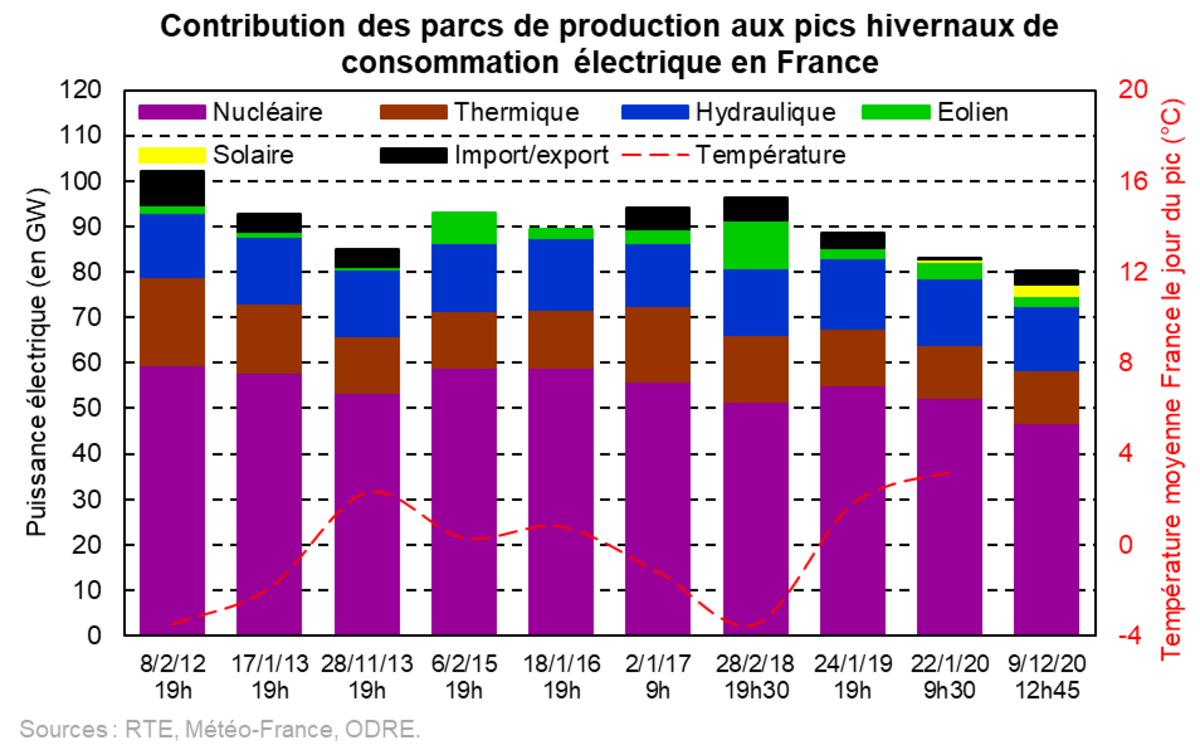

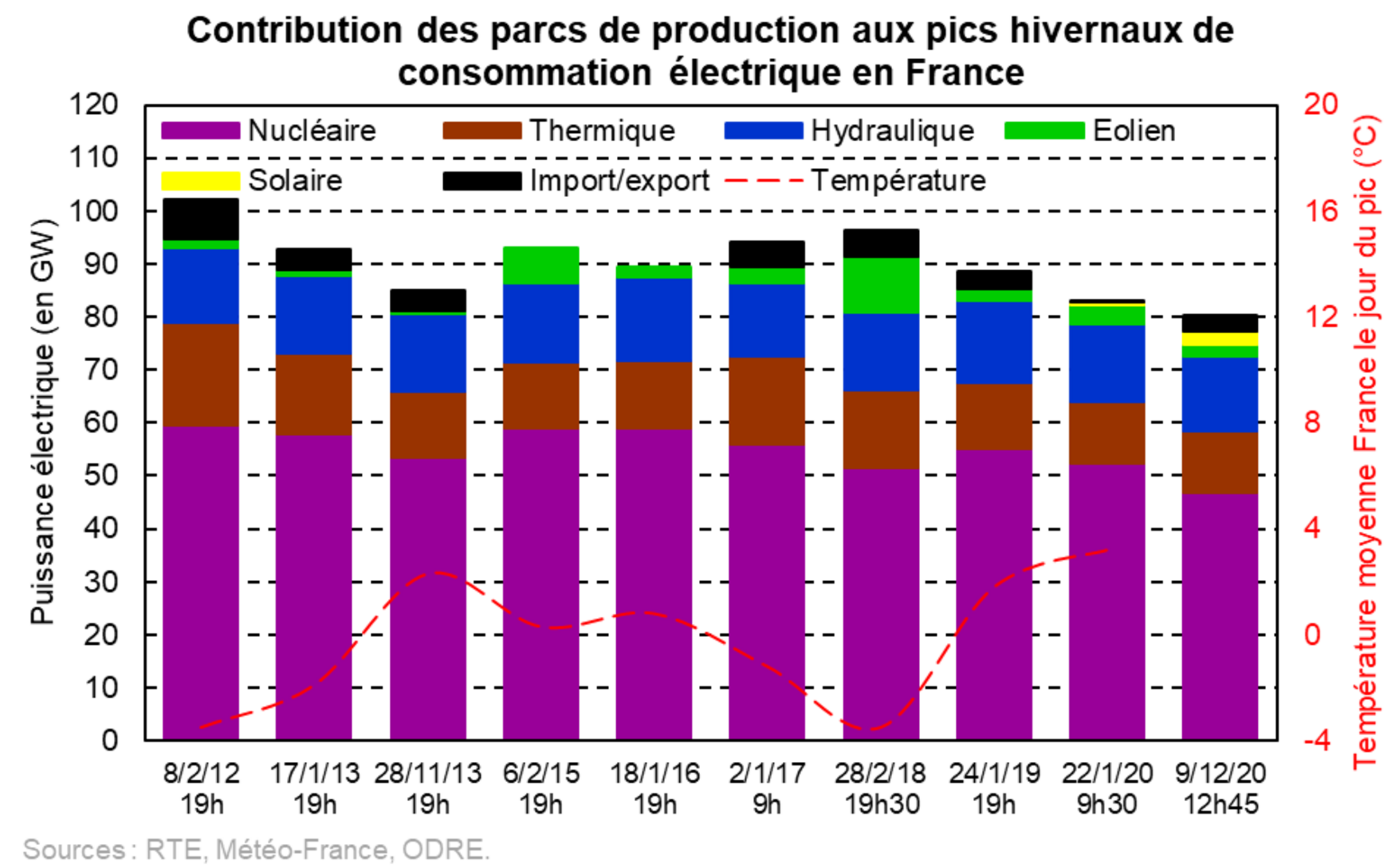

On doit cette performance de haut vol à plusieurs acteurs. Dans le rôle-titre, star de la profession : les centrales de production nucléaire qui fournirent 60 % de la puissance totale. Les autres rôles principaux furent assurés, par ordre d’importance, par le parc thermique (les centrales au gaz, au fioul, au charbon) pour 20 %, par l’hydroélectricité qui contribua à 15 % de l’effort national, et par les importations pour 7 %. Enfin, en guise de figurant, l’énergie éolienne se chargea des 2 % restant. [2]

Éolien et solaire fatalement à la marge

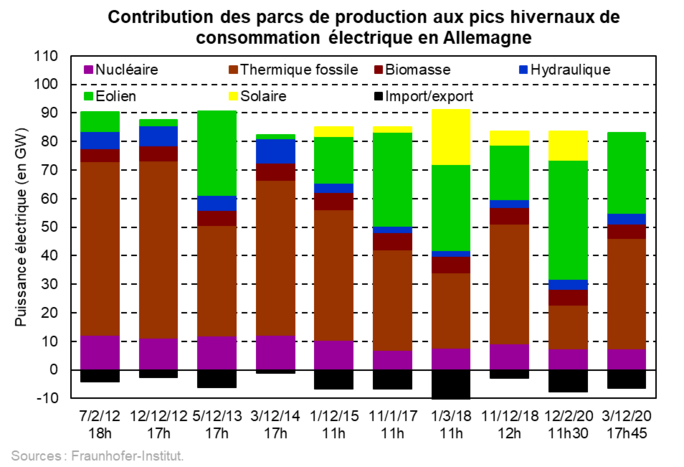

La contribution de chaque parc de production peut ainsi être calculée et représentée pour chaque pic de production/consommation hivernal (car vous l’avez compris, en électricité, l’un est toujours identique à l’autre) ; c’est cela qui a été fait sur le graphique ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 1

Cette représentation est riche en enseignement.

La corrélation entre la température moyenne journalière et la taille du pic de consommation est remarquable, illustrant ainsi la thermo-sensibilité mentionnée plus haut. Ces maxima hivernaux surviennent en grande majorité en début de soirée, à 19h, heure à laquelle la majorité des français rentrent chez eux et rallument… leurs radiateurs électriques.

Par ailleurs, malgré le développement non négligeable de l’éolien et du solaire sur ces dix dernières années [], nucléaire, thermique et hydraulique continuent de fournir 95 % de la puissance totale (sauf exceptionnellement, en 2018 par exemple), et… cela ne risque malheureusement pas de changer. En effet, si l’absence totale d’énergie solaire semble évidente – aucune chance de voir des panneaux photovoltaïques produire à 19h en plein hiver – l’absence de vent est également bien prévisible : les vagues de froid sont très souvent propulsées à nos latitudes par des situations anticycloniques caractérisées par… des absences de vents [3].

Un « en même temps » énergétique

La pointe de consommation électrique annuelle, en France, ne pourra donc être assurée ni par l’éolien, ni par le solaire, en raison de la structure du parc de chauffage national qui place ces situations de consommation extrême à des périodes sans soleil ni vent. Une situation d’autant plus paradoxale que l’électrification massive des systèmes de chauffage français permet de réduire drastiquement la contribution de ce secteur aux émissions de gaz à effet de serre, en raison d’une électricité française décarbonnée. Une tendance qui doit (et qui va [4]) s’accentuer si la France souhaite atteindre ses objectifs climatiques.

Ainsi, développer les parcs de production éolien et solaire ne peut pas s’accompagner de la fermeture massive d’autres moyens de production sans risquer, un jour, de ne plus pouvoir franchir ce pic annuel sans avoir recours à des délestages importants.

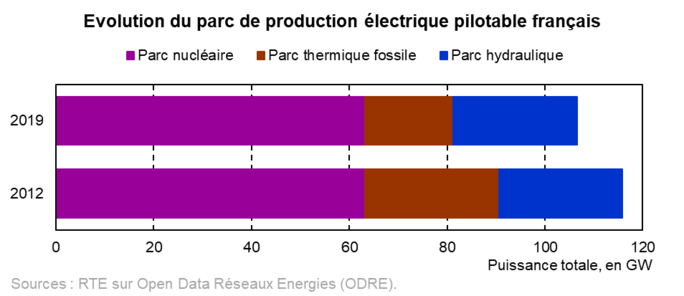

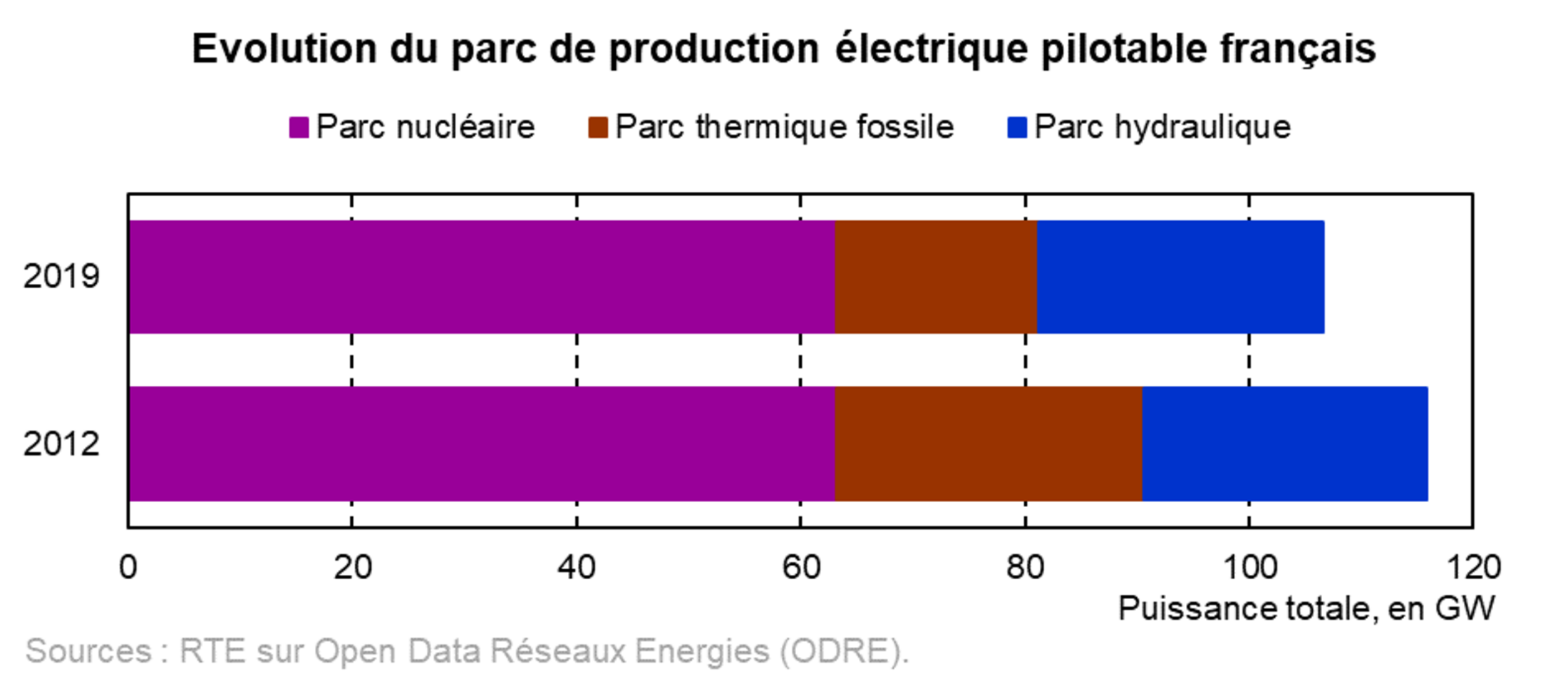

Or, depuis 2012, les capacités de production des centrales dites pilotables (par opposition à l’énergie éolienne et solaire dite fatale) ont été réduites de 10 % : la puissance du parc charbon a été divisée par deux depuis 2015, celle du parc fioul par trois ; en 2020, les deux réacteurs nucléaires de Fessenheim ont été définitivement arrêtés… C’est cette situation complexe qui fait dire à certains acteurs de l’énergie que le système électrique français est désormais « sans marge ».

Agrandissement : Illustration 2

Certes, en tant qu’acteur de la lutte contre le changement climatique, on ne peut que se réjouir de la fermeture des centrales au charbon et au fioul, les plus polluantes du parc, et de loin. Mais, on l’a vu : le défi annuel – passer la pointe de consommation électrique – ne pourra se faire sans le parc de production pilotable. Charbon, fioul, gaz, nucléaire, délestage : dans un avenir proche, tant qu’aucune solution technique robuste ne permettra de stocker puis de restituer à grande échelle l’énergie fatale des renouvelables, il faudra choisir entre l’une de ces cinq options.

Cette réflexion mène à un constat : réduire nos émissions de gaz à effet de serre nécessite d’avoir une vision globale (on parle alors d’approche systémique). Développer les énergies renouvelables est indispensable, mais pas suffisant, en tout cas à court terme. Les parcs de production ne s’opposent pas, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres : ils se complètent, d’autant plus efficacement qu’ils sont pilotés ensemble, en cohérence, avec des objectifs communs, clairs et long terme. Ce qui, vous en conviendrez, s’opère plus facilement au sein d’une seule et même entité…

En France, c’est RTE, le gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, qui est responsable de l’équilibre électrique. 365 jours par an, 24h/24, et particulièrement lors des pointes, il se charge de trouver suffisamment de producteurs pour assurer la consommation. Or, il y a deux moyens d’assurer un équilibre élevé : augmenter la production ou… baisser la consommation. Une baisse à laquelle tout le monde peut participer.

C’est la raison pour laquelle RTE a développé EcoWatt, un outil simple, à destination des citoyens responsables qui souhaiteraient participer au passage des situations tendues du système électrique. Au-delà de ces (petits) gestes particuliers nécessaires (mais malheureusement pas suffisant !), la limitation de la consommation électrique devra être un levier beaucoup plus important pour réguler le système électrique de demain : d’une part par la rénovation énergétique des bâtiments, qui commence d’ailleurs à se matérialiser légèrement sur les courbes de consommation électrique due au chauffage, et d’autre part par l’indispensable sobriété de nos consommations.

Vision des pointes d’outre-Rhin

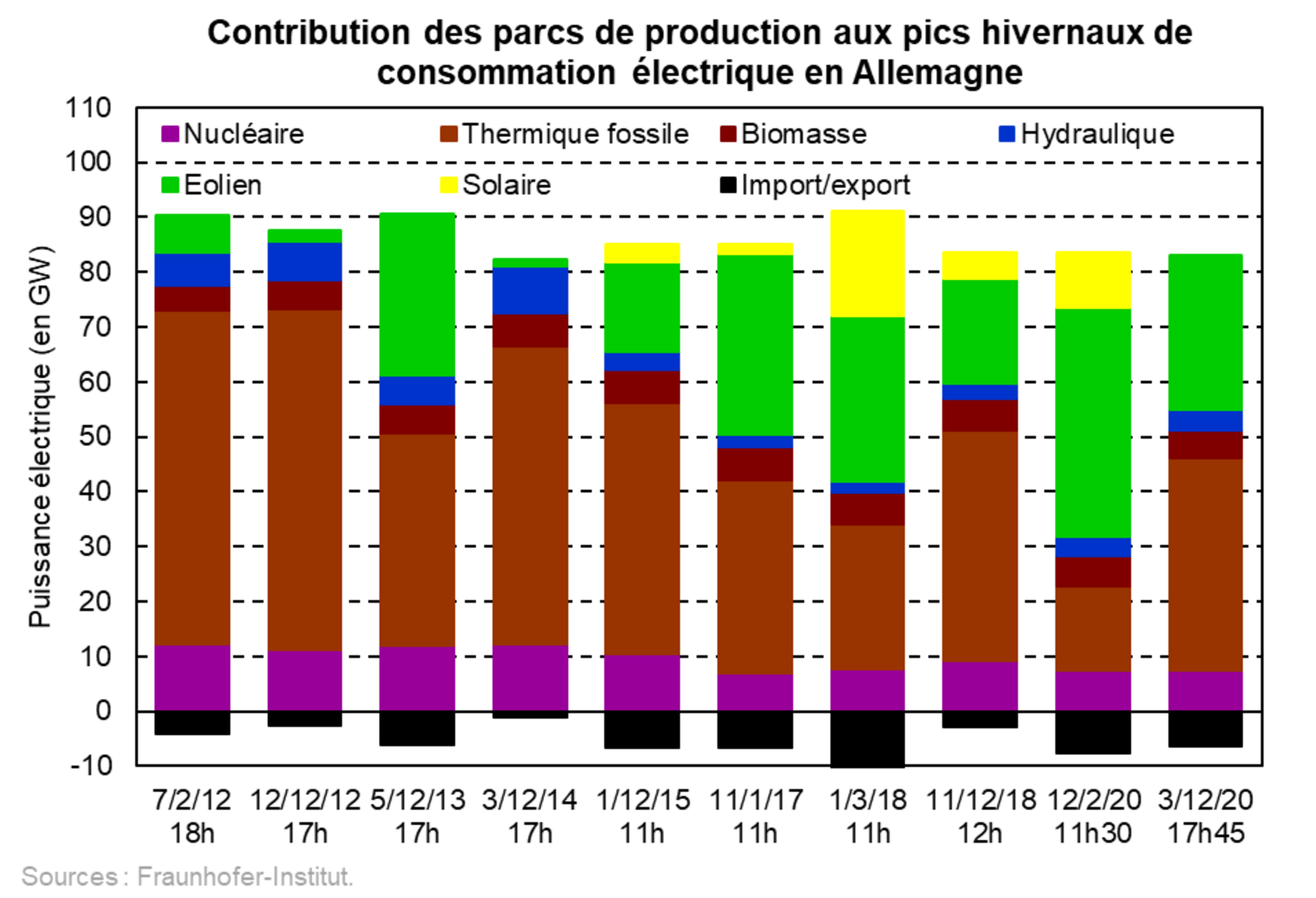

Parce qu'il est important d’observer ce qu’il se passe ailleurs, terminons en élargissant notre propos à la situation de nos amis allemands.

Agrandissement : Illustration 3

Là-bas, point de radiateurs électriques ou de pompes à chaleur pour réchauffer les logements, mais de bonnes vieilles chaudières au gaz, au bois ou au fioul, qui participent activement au réchauffement climatique. La pointe de consommation ne se situe donc pas le soir comme en France, mais en milieu de journée – l’énergie solaire peut ainsi y contribuer. Cette pointe ne se situe pas non plus systématiquement lors de vagues de froid intense : pas de situation anticyclonique, et pas d’absence de vent… les éoliennes participent donc également très souvent à la pointe électrique.

Une situation différente, donc, de celle observée en France, mais qui ne manquera pas de disparaitre le jour où les Allemands décideront de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre liés au chauffage.

D’ailleurs, ces généralités peuvent souffrir d’exceptions : comme en 2012, en 2014 ou dans une moindre mesure en 2018. Exceptions qui nécessitent l’emploi… de moyens pilotables. Nous voici de retour au même point : charbon, fioul, gaz, nucléaire ou délestage : il faudra choisir.

Article paru simultanément sur le site du Monde de l’Énergie.

Pour aller plus loin :

[1] Article « Retour sur la vague de froid en France durant la première moitié de février » sur le site de Météo-France, paru le 14 février 2012.

[2] Données issues du site RTE https://rte-france.com/fr/eco2mix/ pour les données de production.

[3] Article « Grands froids » sur le site de Météo-France.

[4] Le Monde, « Le gouvernement veut faire disparaître le gaz des logements neufs », par Nabil Wakim, publié le 24 novembre 2020.

[5] Données issues de la plateforme Open Data Réseaux Énergies (ODRE), fruit de la collaboration entre les différents opérateurs de transport de gaz et d’électricité français.

[6] Données issues du site Energy Charts du Fraunhofer Institut.