Contrairement aux marchés alimentaires, qui ont portes closes depuis maintenant plusieurs jours [1], les marchés de vente de l’électricité, eux, restent ouverts. Il faut dire que dans une période de restriction des contacts humains pour cause de pandémie mondiale, l’électricité a un immense avantage sur les produits alimentaires : nul besoin de contact physique pour acheminer et livrer la marchandise. L’électricité a cette particularité d’être instantanément et automatiquement délivrée à son consommateur, dès lors qu’elle est produite et mise sur le réseau de transport (d’électricité). Et ce, quel que soit l’endroit géographique du lieu de production ou du lieu de consommation (à condition, bien entendu, que producteur et consommateur soient bien raccordés au réseau électrique…).

Tout commence à la fin des années 1990. Alors que depuis 1946, l’électricité est un service public, assuré par le monopole d’EDF, le marché français de l’électricité est peu à peu ouvert à la concurrence, en réponse à des directives européennes dont le but est d’unifier et de libéraliser le marché intérieur de l’électricité [2]. D’autres producteurs apparaissent, et, au cours des années 2000, les consommateurs se voient progressivement accorder le droit d’aller acheter leur énergie électrique chez des concurrents de l’opérateur historique.

En résumé, le fonctionnement est simple : chaque producteur a des clients (les consommateurs) à qui il doit assurer la fourniture d’électricité, en temps réel, puisque l’électricité ne se stocke pas : à tout instant, la production d’électricité est toujours strictement identique à sa consommation.

Producteur A, client B et loi du marché

Imaginons un producteur A qui a un unique client B et un unique moyen de production : une centrale d’une puissance de 100 MW. Cela tombe bien : le client B consomme chaque heure de chaque jour de l’année 100 MW. Tout est parfait, jusqu’au jour où le producteur A doit faire la maintenance, sur une journée, de sa centrale : il ne pourra pas assurer son contrat qui le lie à B ce jour-là… sauf s’il peut acheter de l’énergie électrique à un concurrent, le producteur A’ par exemple, qui a une centrale nucléaire de 1000 MW qui tourne justement à plein régime en ce moment.

C’est là qu’apparait le marché de gros de l’électricité. En France, il est géré par la société EPEX Spot depuis 2008, une bourse où s’échangent, entre autres, des volumes d’énergie électrique (des MWh électriques) pour une livraison le lendemain (des produits spot dans le jargon financier) [3].

Concrètement, notre producteur A, qui sera en défaut vis-à-vis de son client le jour de sa maintenance, va, la veille, informer la bourse d’échange qu’il souhaite acheter 100 MW sur l’ensemble de la journée du lendemain. Mais pas à n’importe quel prix : il est prêt à payer un prix maximum de 100 000 euros (pour les 2400 MWh). En effet, 100 000 euros, c’est le montant journalier (fictif, c’est un exemple) de la pénalité prévue au contrat qui lie le producteur A et son client B en cas de défaut du producteur.

De son côté, le producteur A’ va proposer de vendre 100 MW en continu sur ladite journée, au prix minimum de 50 000 euros pour les 2400 MWh correspondant. Cela correspond au coût marginal que doit débourser A’ pour fournir ces 2400 MWh (et qui correspond grosso modo, pour le marché électrique, au coût du combustible nécessaire pour générer ces 100 MW). En dessous de ce prix, A’ perdra de l’argent, au-dessus, il en gagnera.

Chaque jour, la bourse d’échange EPEX Spot concatène l’ensemble des demandes, et obtient une courbe de la demande ; elle concatène l’ensemble des offres, et obtient la courbe de l’offre, et à l’intersection des deux, elle obtient le prix de marché et le volume d’énergie qui sera échangé à ce prix le lendemain [4]. La fameuse loi de l’offre et de la demande.

Le jour de la maintenance de notre producteur A, l’équilibre offre demande a, par exemple, généré un prix de 75 000 euros pour les 2 400 MWh demandés par le producteur A (soit un prix du MWh électrique de 31 euros ce jour-là). Banco, il a donc pu honorer son contrat de fourniture auprès de son client B, car sur la journée en question, l’achat qu’il a fait garantit qu’un autre producteur a bien fourni 100 MW en continu sur la journée. Que ce producteur soit réellement A’ ou un autre, ça, personne ne le saura : à tout instant de la journée, la production d’électricité est identique à sa consommation, et il est impossible d’identifier qui a réellement produit l’électricité que l’on consomme.

Dans la réalité, cette petite gymnastique économique qui consiste à créer une courbe d’offre, une courbe de demande, et d’en déduire un prix, n’a pas lieu au pas journalier, comme dans l’exemple ci-dessus, mais au pas horaire. Les potentiels acheteurs ou vendeurs doivent ainsi exprimer 24 fois par jour leur demande ou leur offre, ce qui permet à la bourse EPEX Spot de calculer 24 prix d’un MWh électrique, et l’évolution de ce prix reflète les tensions sur ce marché.

On notera au passage que la majorité des volumes d’énergie électrique produits, et donc vendus, ne passe pas, en France, par ce marché de gros (les producteurs fournissent directement leurs clients, par des contrats à terme par exemple) puisque seuls 30 % y sont échangés (entre 10 et 20 GW d’échanges chaque heure sur les marchés de gros pour une production totale comprise entre 55 et 65 GW, en France, cette semaine [5]).

Être payé pour consommer

Cette longue introduction permet de comprendre l’évolution récente de ce marché, et notamment d’analyser les profondeurs abyssales qu’a atteint ce prix du MWh électrique le dimanche 22 mars dernier : -25 euros par MWh échangé à 14h en France, et même -55 euros à 13h en Allemagne [6].

Diantre, des prix négatifs ? Oui : cela signifie que sur cette tranche horaire, des producteurs ont proposé de produire de l’énergie et de payer pour cette production. Les acheteurs, eux ont été payés pour leurs achats d’énergie. Mais pourquoi diable un producteur voudrait payer pour produire ?

Revenons à notre cher producteur A. Son client B l’informe que pour la journée du lendemain, une contrainte l’oblige à arrêter ses machines entre 12h et 13h (donc consommation nulle), avant de reprendre ses activités en début d’après-midi. Malheureusement, le producteur A possède une centrale à charbon, qui a la caractéristique d’avoir une inertie importante : si A décide de l’arrêter, il ne peut pas la redémarrer avant une dizaine d’heures… voilà notre producteur bien embêté : soit il arrête sa centrale à midi, mais ne pourra pas fournir son client à 13h et devra lui payer une pénalité de 100 000 euros, soit il maintient sa production de 100 MW de 12h à 13h, mais il doit trouver un consommateur, puisque l’électricité ne se stocke pas. Sur le marché de gros par exemple. Il va alors proposer 100 MWh, entre 12h et 13h, et il acceptera même de payer pour cette production, un maximum de 100 000 euros (la valeur de la pénalité…). Voilà comment des producteurs peuvent être amenés à proposer de payer pour produire.

Côté consommateur, ce système favorise une utilisation peu vertueuse de l’énergie : en effet, lors de période à prix négatif, tout consommateur est (vivement) incité à utiliser de l’énergie, quitte à la gaspiller, puisqu’en retour il sera payé pour ce gaspillage.

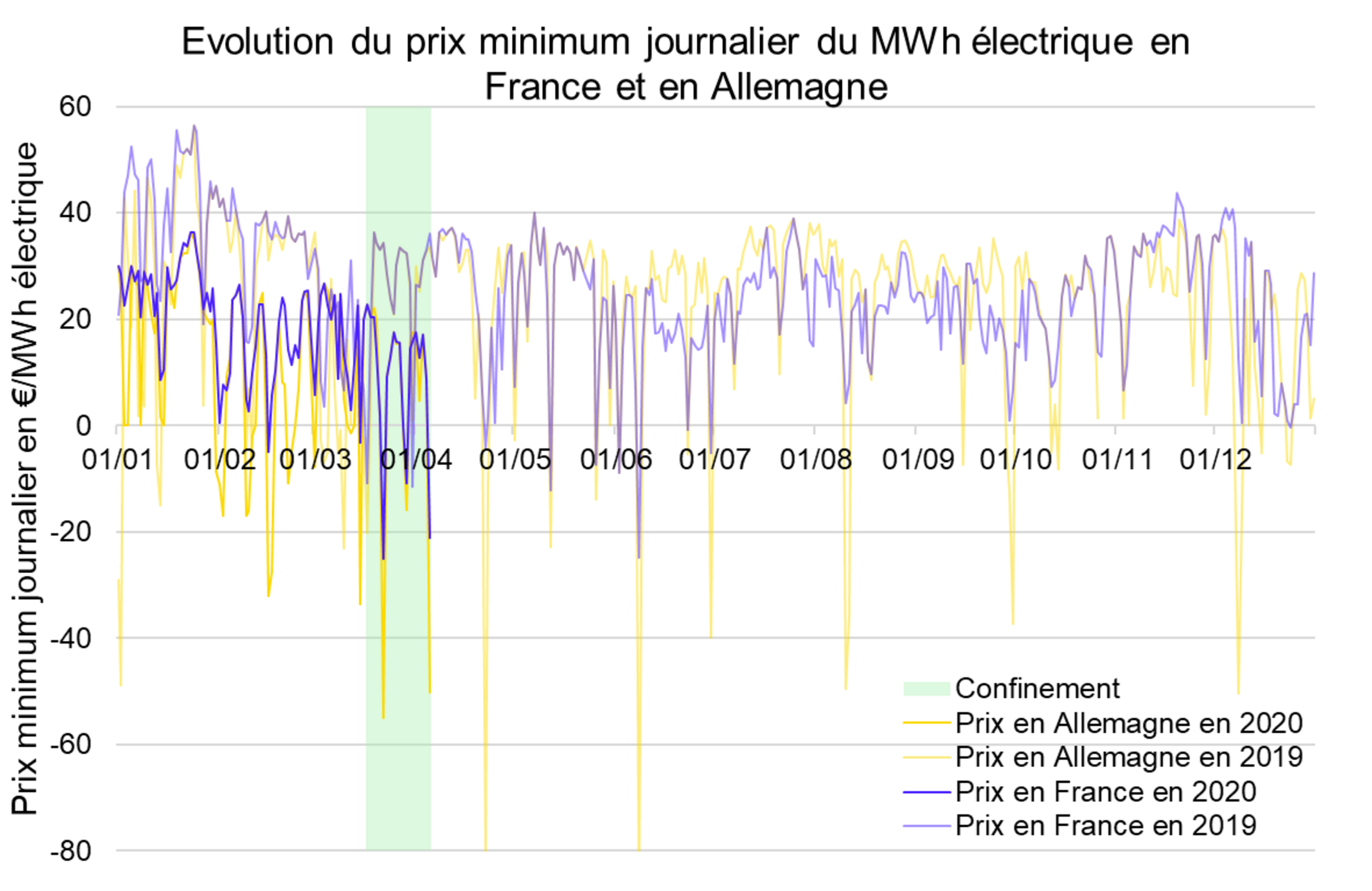

Élargissons un peu notre vision : le graphique ci-dessous représente le prix minimum journalier d’un MWh électrique en 2019 et en 2020, pour les marchés français et allemand [6].

Agrandissement : Illustration 1

Certes, pour le MWh français, les -25 euros du 22 mars dernier constituent bien un record sur la période considérée, mais pas de très loin puisqu’en juin 2019, il avait atteint le même prix (-24,92). Pour l’Allemagne, en revanche, c’est quasiment une situation habituelle : les prix y sont régulièrement négatifs, avec une pointe (à l’envers) à -90 euros le MWh, un samedi de juin 2019.

Pour comprendre pourquoi de telles situations arrivent, il ne faut pas aller chercher du côté du ralentissement économique actuel, enfin, pas directement, mais plutôt du côté des énergies renouvelables. Ces énergies (éolien, solaire et hydraulique fil de l’eau) sont dites « fatales », car on est obligé de les intégrer sur le réseau dès que le soleil brille, le vent se lève ou que l’eau coule. Elles ont un coût marginal nul, puisque, pour fonctionner, le « combustible » qu’elles utilisent est « gratuit ». Autrement dit, lors d’une journée où le vent souffle et le soleil brille, il y a artificiellement un apport important d’énergie à coût nul sur le marché électrique. Et lorsqu’on inonde un marché d’un produit gratuit… son prix général baisse.

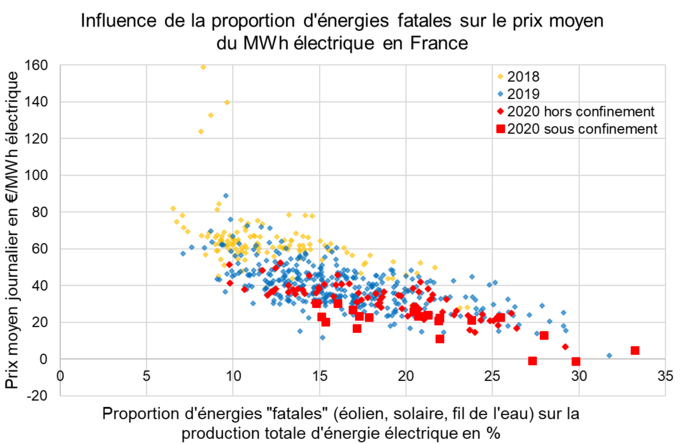

Pour en avoir le cœur net, observons la corrélation entre le prix moyen de l’électricité, et la proportion d’énergies renouvelables fatales dans la production totale d’énergie électrique [6].

Agrandissement : Illustration 2

On constate qu’il y a un lien net entre les deux : plus la proportion d’énergies renouvelables augmente, plus le prix baisse. Et plus le prix baisse, plus le consommateur est incité à consommer de l’énergie, qui est toujours produite en partie par des énergies fossiles carbonées... Récapitulons : plus la proportion d’énergies renouvelables augmente dans le mix énergétique, plus l’on est incité à polluer, ce qui est finalement le contraire de l’effet recherché.

Le graphique montre que depuis 2018, la tendance générale des prix est à la baisse. Logique : la proportion d’énergie renouvelable augmente peu à peu. Et, depuis le début du confinement, cette tendance s’accentue : le record du prix moyen le plus faible a été battu (sur la période considérée), ainsi que celui de la proportion d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. Encore une fois, cela s'explique : la consommation étant plus faible, la proportion d’énergies renouvelables augmente mécaniquement.

L’électricité est un bien spécifique. Lui appliquer les outils économiques classiques mène à des situations paradoxales qui deviendront de plus en plus fréquentes, au fur et à mesure que les énergies renouvelables se développeront en France et en Europe. Si l’idée d’un tel marché était pertinente à sa création, l’essor nécessaire des énergies renouvelables a changé la donne, et il faut désormais s’interroger sur la pertinence de ces outils économiques qui régissent actuellement les marchés électriques. Certes, ces marchés ont également des avantages qui n’ont pas été abordés dans cet article, mais force est de constater que l’effet délétère décrit ici nécessitera, à court terme, sinon un changement, une réflexion importante entre l’ensemble des acteurs.

[1] Le Monde, Coronavirus : Anne Hidalgo appelle à « un confinement beaucoup plus sévère », publié le 22 mars 2020.

[2] Directive 2003/54/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, adoptée dans le cadre du « deuxième paquet énergie » et remplacée en 2009 par la directive 2009/72/CE.

[3] Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), Présentation du marché de gros de l’électricité, dernière mise à jour le 20 décembre 2019.

[4] EPEX Spot, Operational Rules, en date du 11 mars 2020, disponible sur le site https://www.epexspot.com/en.

[5] Données issues du site EPEX Spot https://www.epexspot.com/en.

[6] Données issues du site RTE https://rte-france.com/fr/eco2mix/ pour les données de prix et de production. Le prix moyen journalier s’entend dans cet article comme la moyenne entre le maximum et le minimum journalier.