Le diable se cache dans les détails. Il y a fort à parier que le pétrole n’aurait pas eu le destin qu’on lui connait s’il n’avait pas été liquide à pression et température atmosphériques. Première source d’énergie primaire mondiale (33 % du total en 2019), il devance largement le charbon (27 %) – un combustible solide – et le gaz (24 %) [3]. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la mobilité de ces trois sources d’énergie : 66 % du pétrole traverse une frontière avant d’être utilisé, contre seulement 22 % du gaz et 12 % du charbon… [4]

Si le gaz a pris son essor avec un siècle de retard sur le pétrole, c’est donc en grande partie en raison de du caractère qui lui donne son nom. Car « gaz » est un terme trop générique qu’il convient de définir pour en apprécier sa richesse et ses subtilités.

A l’origine du gaz

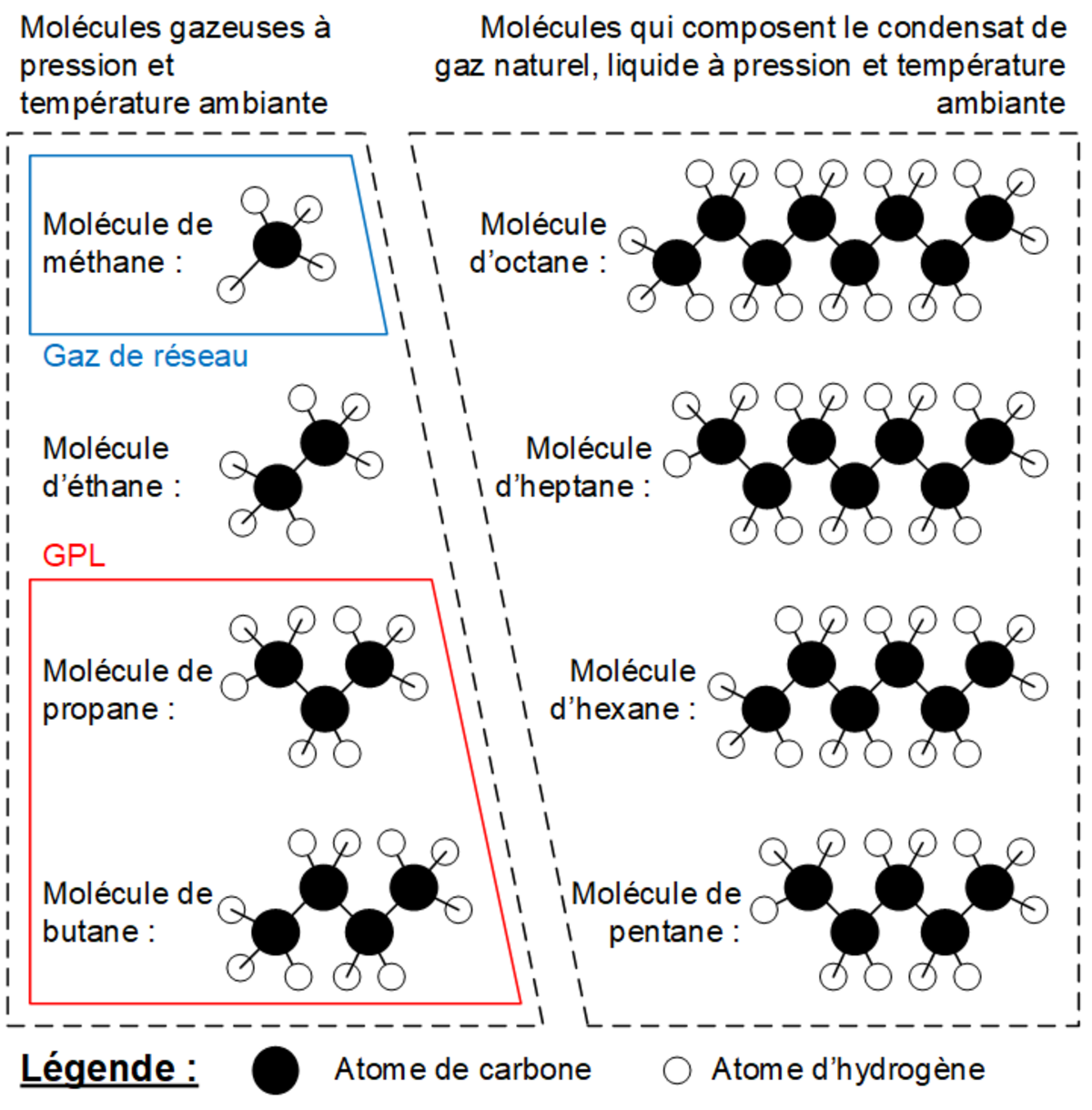

Comme le pétrole, le gaz naturel est un mélange d’hydrocarbures – ces molécules dites carbonées, composées d’un ou plusieurs atomes de carbones – que l’on extrait d’une cavité souterraine imperméable dans lequel il est piégé. Gaz et pétrole y coexistent d’ailleurs bien souvent. Lorsqu’il remonte à la surface, ce gaz se retrouve à pression et température atmosphériques. Là, les hydrocarbures que forment cette soupe réagissent différemment. Ceux dont les molécules n’ont pas plus de quatre atomes de carbone deviennent gazeux ; les autres, qui ont entre cinq et huit atomes de carbone, se condensent : on les appelle, dans le jargon, le « condensat de gaz naturel ». Liquide, celui-ci est traité et ses constituants rentrent dans la composition l’essence, du kérosène, du naphta, etc.

Agrandissement : Illustration 1

Les hydrocarbures gazeux sont donc au nombre de quatre : le méthane (un atome de carbone), l’éthane (deux), le propane (trois) et le butane (quatre). Les deux derniers – butane et propane – sont les deux constituants des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), utilisés entre autre par certains véhicules. Ils remplissent également dans des proportions variables les bouteilles de gaz à usage domestique (pour les gazinières ou les chauffe-eaux), les citernes extérieures (pour le chauffage de certaines habitations), et plus marginalement nos briquets. Ils sont usuellement stockés à une pression qui permet la coexistence entre leurs états liquide et gazeux [5], raison pour laquelle on constate souvent qu’une bouteille de gaz (ou un briquet) contient un élément liquide, ce qui est a priori paradoxal.

Venons-en maintenant au petit dernier, le plus léger, celui qui nous intéresse : le méthane. Même s’il constitue la majorité du volume des réservoirs de gaz, c’est le parent pauvre de l’industrie gazière, à tel point qu’il est bien souvent réinjecté sous pression dans le puits qui l’a vu naître pour récupérer davantage de GPL et de condensat, qui ont une valeur marchande bien plus importante. C’est lui, néanmoins, qui alimente les réseaux de gaz nationaux. Dans la suite de cet article, le terme « gaz » se référera donc au méthane qui circule dans les canalisations du réseau français.

Contrats centenaires pour investissements gigantesques

Alors que la Russie, l’Iran, le Qatar, le Turkménistan et les États-Unis se partagent plus de 60 % des réserves connues, la France ne possède plus aucun réservoir de gaz naturel : le gisement de Lacq, en Nouvelle-Aquitaine, qui a constitué une source majeure d’approvisionnement dans les années 70 est désormais tari. Aujourd’hui, la totalité du gaz consommé en France est importée de l’étranger ; les deux tiers arrivent par une demi-douzaine de gazoducs internationaux, le tiers restant est liquéfié à -160°C sur son lieu de production et navigue ainsi sur d’énormes méthaniers avant d’être regazéifié puis injecté sur le réseau de transport dans l’un des quatre terminaux gaziers de l’hexagone [3].

C’est la Norvège qui remporte la palme du premier fournisseur français de gaz naturel (35 % de la fourniture nationale en 2019) devant la Russie (25 %), et dans une moindre mesure le Nigeria (7 %) et les Pays-Bas (7 %) [3]. Ces relations commerciales sont indispensables pour l’approvisionnement énergétique du pays, mais elles mettent intrinsèquement la France dans une relation de dépendance vis-à-vis de ces partenaires. On y reviendra.

Une fois sur le sol français, cette matière première est envoyée dans les 35 000 km de canalisations de transport de gaz, puis dans 200 000 km de canalisations de distribution pour alimenter les logements des particuliers. On le comprend aisément : toutes ces infrastructures coûtent cher, très cher, et certaines d’entre-elles ont nécessité des contrats d’approvisionnement de très long terme pour justifier leur construction (parfois 100 ans ! [6]). On estime qu’à potentiel énergétique identique, le transport du gaz coûte cinq fois plus cher que celui du pétrole [7].

Gaz vs. électricité : un match sous tension ?

Il fut une période où gaz et électricité – 2ème et 3ème source d’énergie finale en France derrière l’inamovible pétrole – étaient réunis sous la houlette d’une seule et même entreprise publique, où l’on peut imaginer que l’intérêt général primait sur les parts de marché propres à ces deux secteurs. Cette période étant révolue depuis la fin du XXème siècle, il peut s’avérer intéressant de comparer deux sources d’énergie qui partagent la particularité d’avoir besoin de couteux réseaux de transport et de distribution.

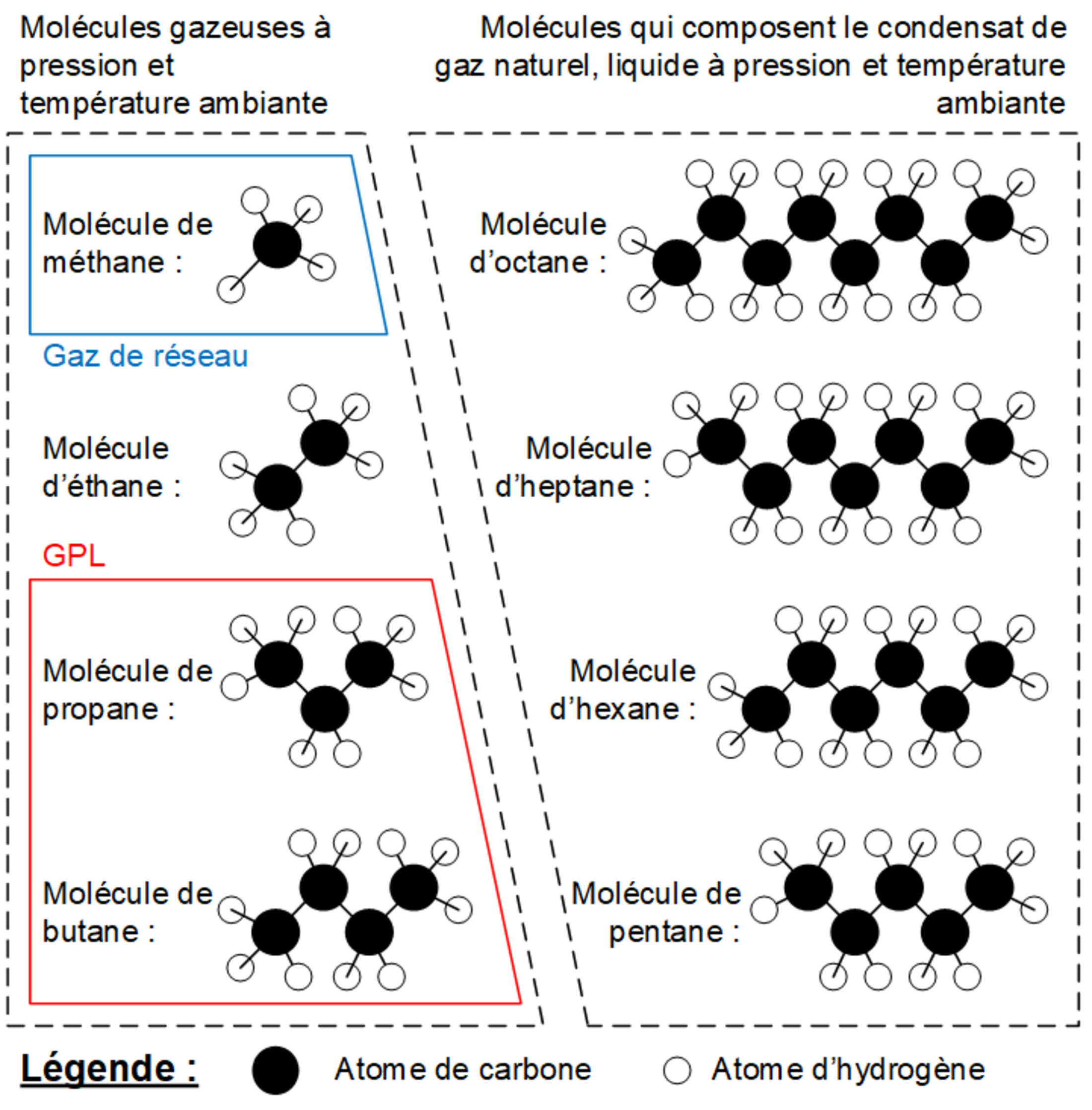

Agrandissement : Illustration 2

Pour la consommation, en 2018, c’est un match (quasi) nul : la France a consommé 435 TWh d’électricité (dont 30 fabriqués à partir du gaz) et 427 TWh de gaz (dont 67 pour fabriquer de l’électricité) [9]. En comparaison avec ses voisins européens, la consommation française de gaz est plutôt faible : la faute d’une part au programme électronucléaire des années 70 et d’autre part à des politiques publiques qui ont favorisé l’usage de l’électricité pour le chauffage domestique. Ainsi, nos voisins allemands, britanniques et italiens en consomment en moyenne deux fois plus.

Au niveau régional, les inégalités sont marquées : la consommation de gaz est plus importante dans le quart nord-est du pays, où le réseau est plus dense, et où se trouvent les principales sources d’approvisionnement. A l’inverse, le Massif Central et la façade atlantique pâtissent d’un réseau moins maillé.

Du gaz, oui, mais pour quoi faire ?

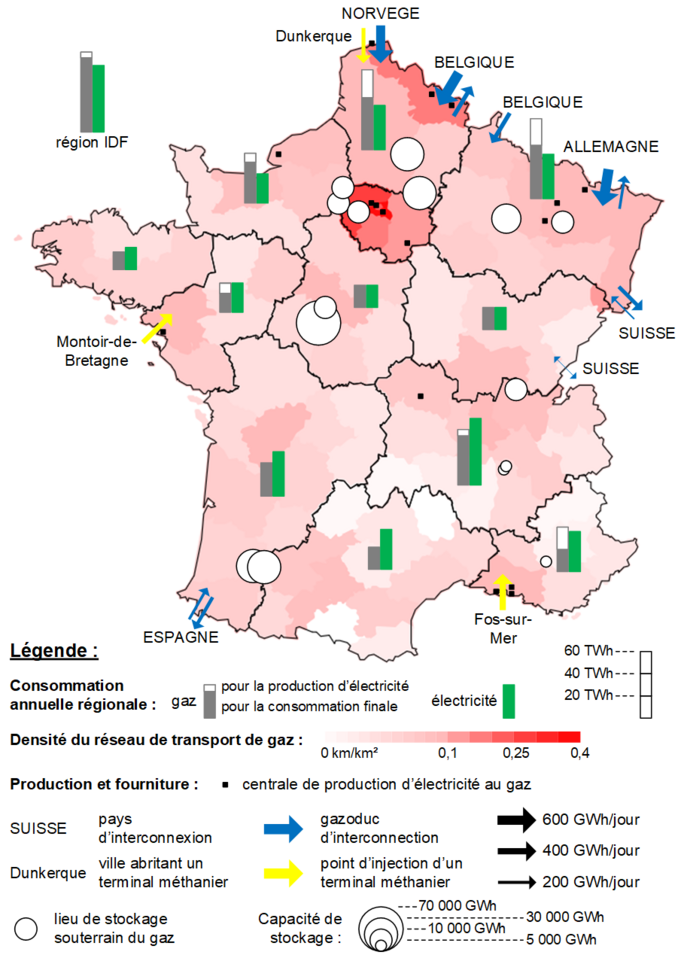

Si l’électricité dispose de l’avantage incommensurable d’être un véritable couteau suisse énergétique – elle permet de déplacer, de tourner, de chauffer, de refroidir, d’éclairer, d’émettre, de diffuser, etc. – avec du gaz, on ne peut que chauffer. Aussi, il peut être de prime abord étonnant de constater qu’en France comme en Europe l’un et l’autre font consommation égale [10].

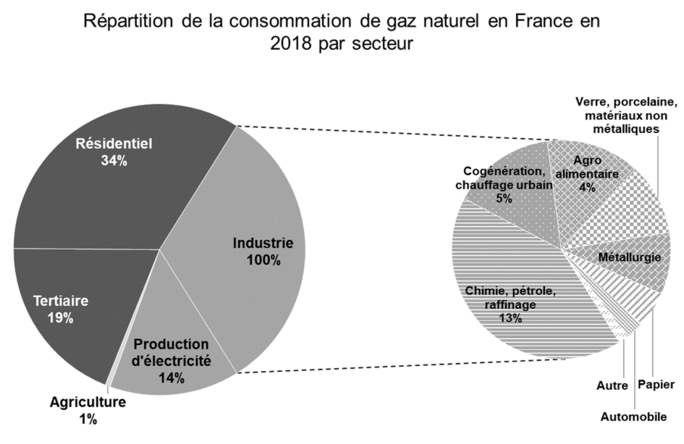

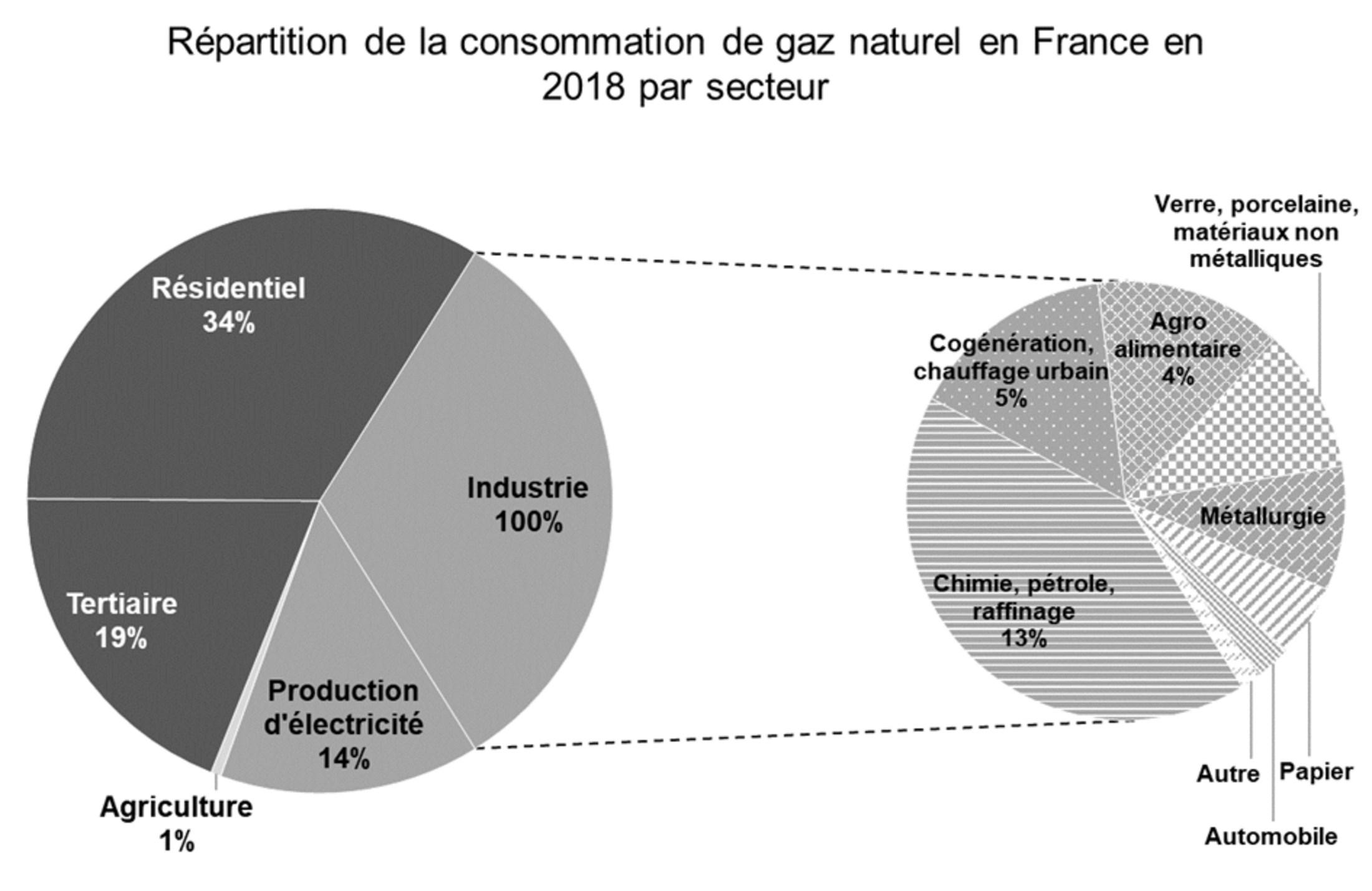

C'est que de la chaleur, il en faut. En France, une grosse moitié du gaz sert à chauffer les logements résidentiels et les bureaux du secteur tertiaire, quand l’autre moitié participe à différents processus industriels : la production électrique, la production de pétrole et la chimie, la production de chaleur industrielle, l’agroalimentaire, le verre, le papier, la métallurgie, etc. On notera avec malice que le secteur énergétique (électricité et pétrole) est le plus gros consommateur industriel de gaz, lui-même produit énergétique…

Agrandissement : Illustration 3

Y-a-t-il du défaut dans le gaz ?

Deux principaux. Le premier a été évoqué en partie : la France (et l’Europe) est toute entière dépendante de ses fournisseurs et des investissements colossaux nécessaires à leur raccordement maritime ou terrestre. Si la Norvège décide brutalement de fermer les robinets de ses pipelines, la France ne pourra pas rapidement reporter ce manque d’approvisionnement sur un autre pays fournisseur. L’Ukraine en a fait l’amère expérience à l’hiver 2014 lorsque son voisin la Russie l’a privée de ses livraisons de gaz [12] [13].

Pour s’affranchir légèrement de cette contrainte, de nombreux sites de stockage ont été créés sur le territoire national. Ainsi, au début de l’hiver, les batteries sont pleines, garantissant un stock d’environ 25 % de la consommation annuelle française [11], et permettant de passer l’année à venir en palliant un défaut d’approvisionnement d’un des pays fournisseurs.

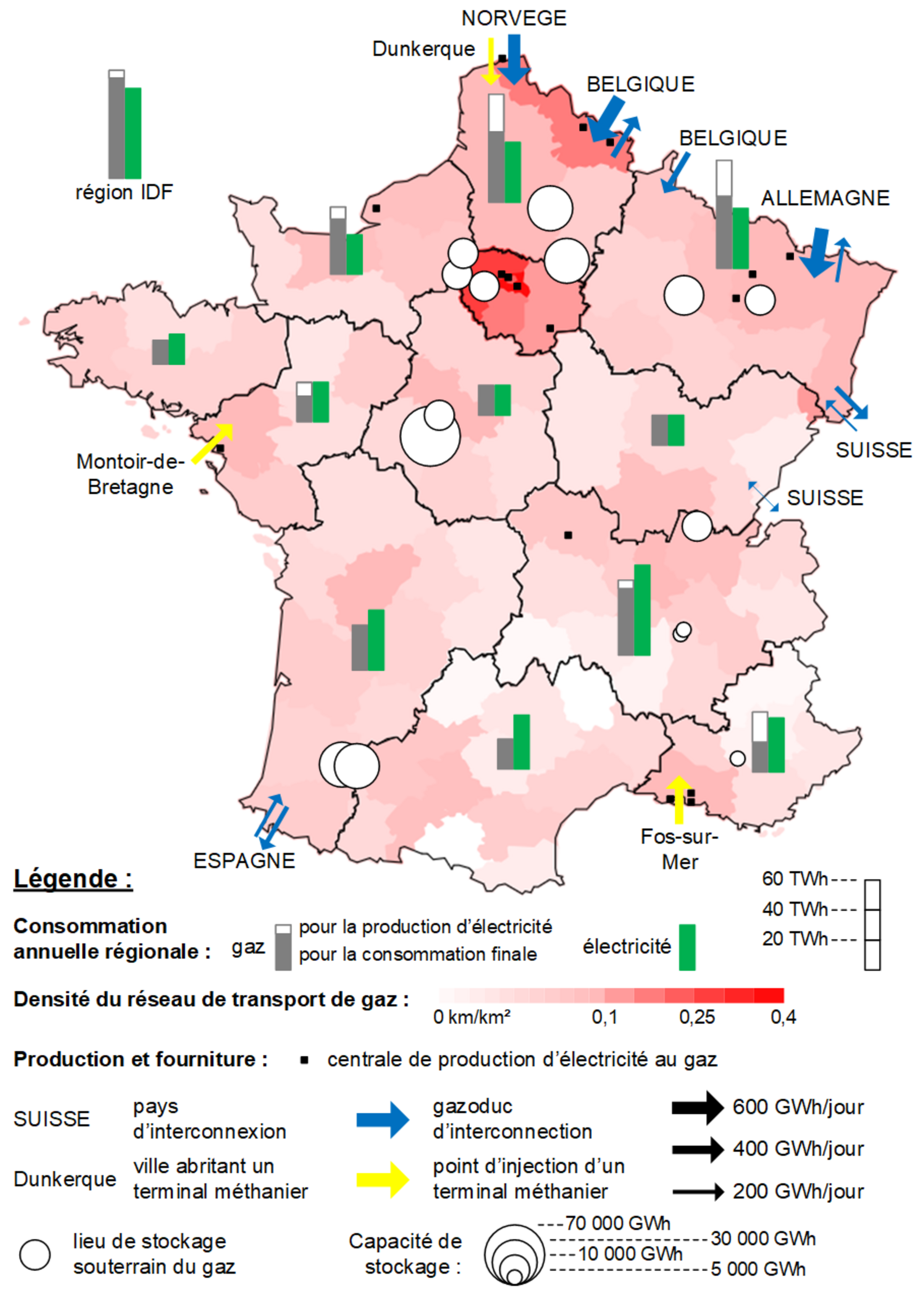

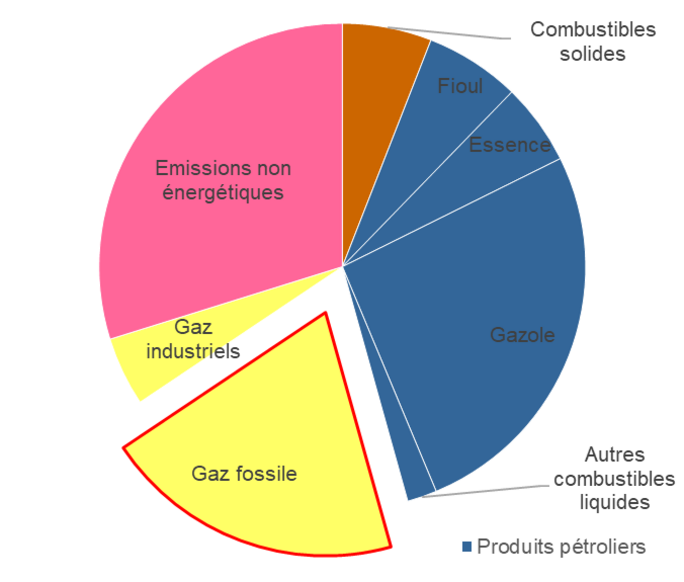

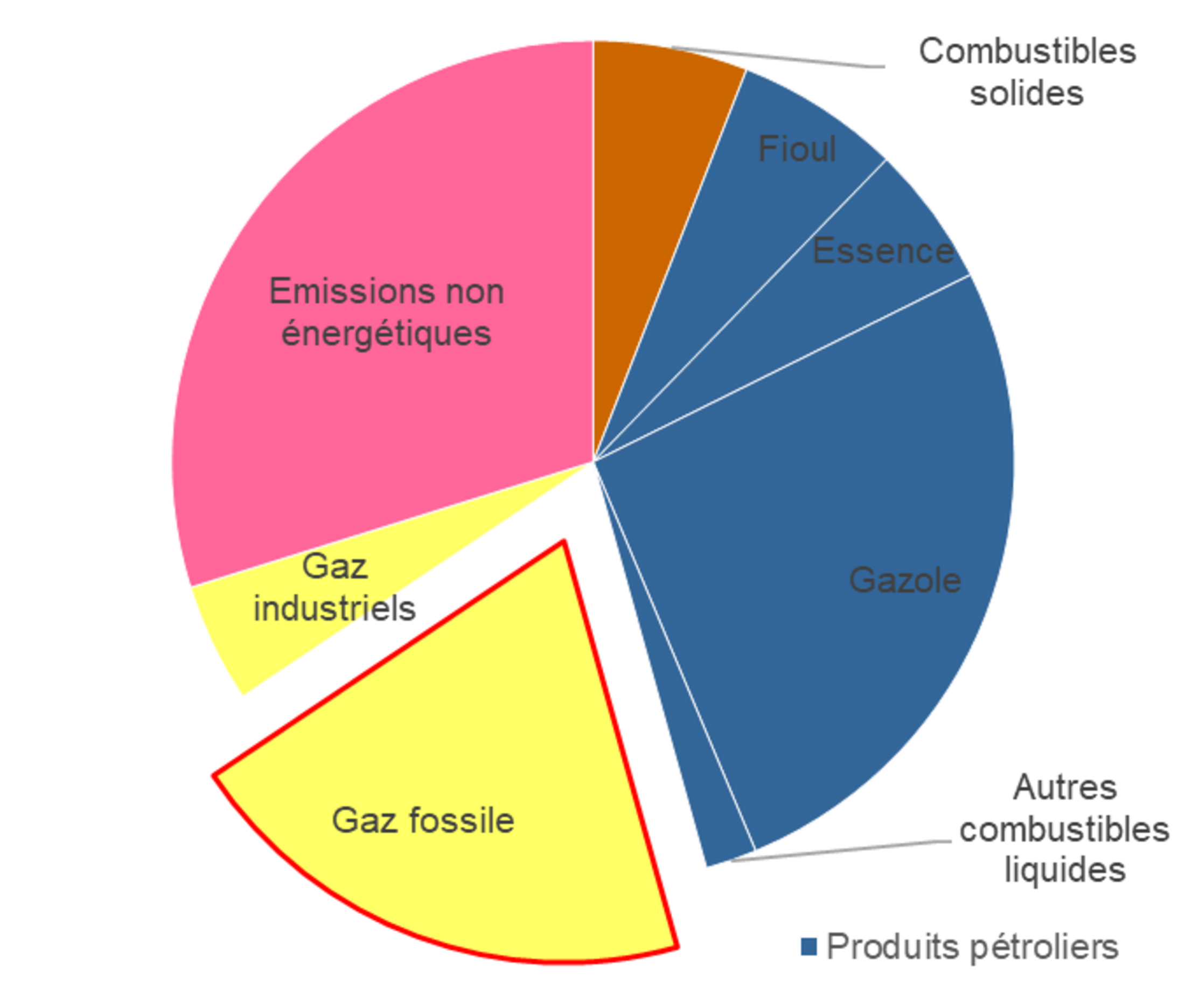

Le second est plus problématique. Si le gaz est à juste titre le combustible fossile le moins polluant, il l’est néanmoins dans des proportions incompatibles avec l’enjeu du réchauffement climatique. En France, il participe à 20 % des émissions de gaz à effet de serre [14]. Or, rappelons que pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en France en 2050, il faudra diviser par dix ces émissions !

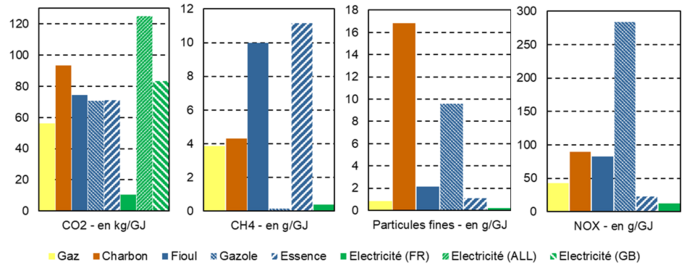

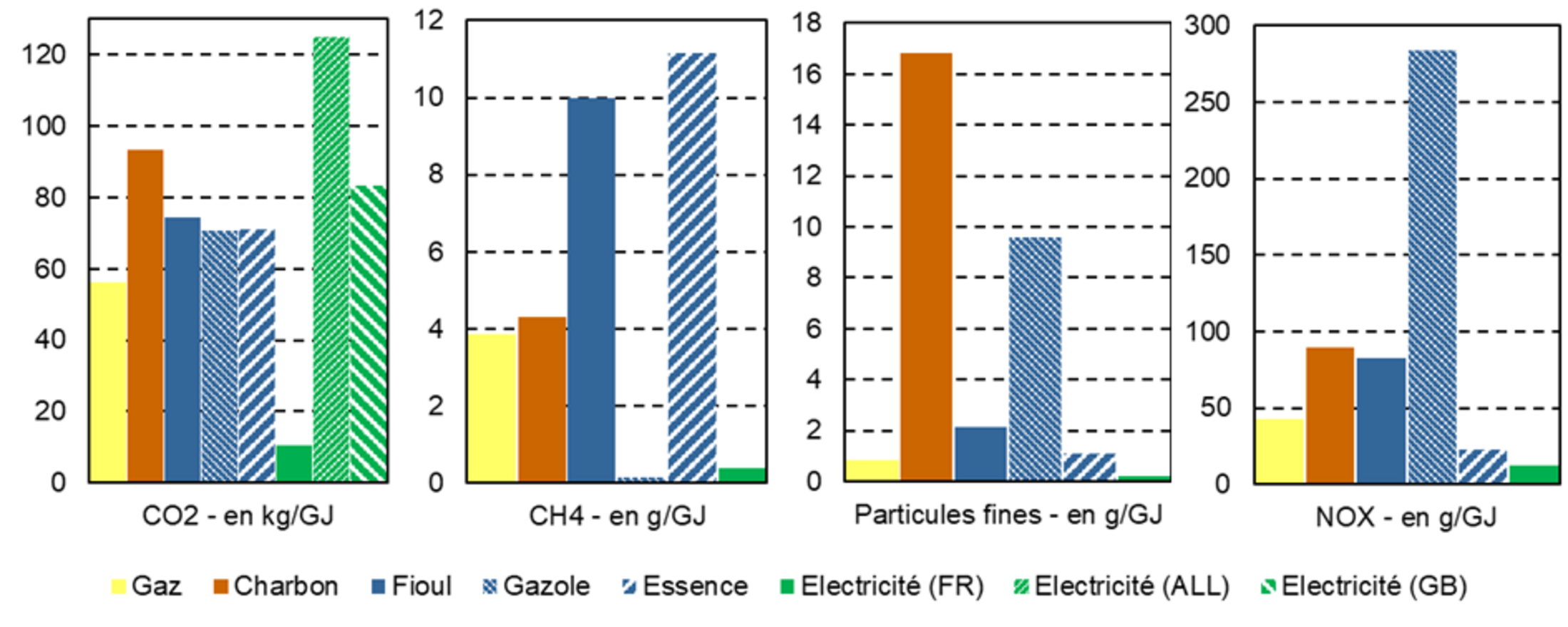

Agrandissement : Illustration 4

Certes, on le constate sur les graphiques ci-dessus, remplacer du charbon ou des produits pétroliers (fioul, essence, diesel) par du gaz diminuerait bien les émissions de CO2… lorsque cela est possible ! Car le gaz n’est pas substituable facilement à n’importe quel usage. Il l’est au charbon lorsque celui-ci est utilisé pour fabriquer de l’électricité (ce qui n’est bientôt plus le cas en France) ; il l’est au fioul, lorsque celui-ci est utilisé pour fabriquer de l’électricité (ce qui n’est quasiment pas le cas en France) et pour chauffer des logements (mais la France prévoit déjà l’abandon du chauffage au fioul pour 2022) ; et il ne l’est surtout pas pour l’essence et le diesel, responsables principaux des émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde.

Agrandissement : Illustration 5

Ces graphiques indiquent d’ailleurs, pour la France, un autre candidat de substitution bien plus sérieux en matière d’émissions polluantes : l’électricité. Substituable aux combustibles fossiles pour la plupart des usages (et même pour une partie de la mobilité), l’électricité permettrait un gain nettement plus important qu’un recours accru au gaz.

Eau pétillante

Un raisonnement qui n’est applicable qu’à l’hexagone, où la production d’électricité, d’origine nucléaire et hydraulique, est en grande partie décarbonnée. Ce qui est vrai chez nous ne l’est pas forcément ailleurs, notamment chez la plupart de nos voisins européens. En Allemagne, la production d’un kWh d’électricité émet 10 fois plus de CO2 qu’en France, et 80 fois plus en Pologne [15]. Ces niveaux sont-ils suffisants pour justifier de remplacer les centrales électriques au charbon de ces pays par des centrales électriques au gaz ?

Même pas : la production électrique britannique, qui repose désormais principalement sur le gaz naturel, génère des émissions de gaz à effet de serre toujours trop important pour tenter d’approcher la neutralité carbone à un horizon temporel moyen terme. Car, ne l’oublions pas, les infrastructures indispensables au gaz sont des investissements à long terme. Imagine-t-on réellement que le gazoduc Nord Stream II, actuellement en construction entre l’Allemagne et la Russie, qui a couté une dizaine de milliards d’euros, ne fonctionne que pendant 20 ans ? Imagine-t-on réellement que le plus grand terminal méthanier de France, mis en service en 2017, qui a couté plus d’un milliard d’euros, soit mis au rebut bien avant 2050 ?

L’objectif, aujourd’hui affiché, de limiter drastiquement et rapidement le réchauffement climatique ne permet donc pas au gaz fossile d’être une énergie de transition, ni en France, ni chez nos voisins européens. Les campagnes de communication des acteurs du gaz vantent depuis peu les vertus d’un « gaz vert » qui, à l’image du bois, rejette le CO2 qu’il a auparavant prélevé dans l’atmosphère, permettant ainsi à sa combustion d’être neutre en émissions de gaz à effet de serre. Le salut du gaz viendra-t-il de ce biométhane ? peut-être, mais uniquement si cette solution démontre sa viabilité par des analyses approfondies et indépendantes des acteurs du secteur. Gardons à l’esprit que sur le réchauffement climatique, le problème n’est pas que nous allons trop lentement dans la bonne direction, mais bien que nous nous hâtons dans la mauvaise.

Pour aller plus loin :

[1] Réchauffement climatique : « Développer des projets pétroliers et gaziers reviendrait à verrouiller l’économie mondiale dans la dépendance aux hydrocarbures » : tribune de Gaël Giraud, Jean-Marc Jancovici et Laurence Tubiana parue dans Le Monde le 12 novembre 2020.

[2] Extrait de la page « Le gaz, une énergie d’avenir » du site du gestionnaire du réseau réseau de distribution de gaz GrDF : « Le gaz naturel représente un enjeu d'avenir, alors que la question de l'énergie devient cruciale pour les générations futures. ».

[3] BP Statistical Review of World Energy, 2020, 69th edition, document de 68 pages disponible en ligne.

[4] Blog de Jean-Marc Jancovici, A quoi sert-le charbon, article publié le 1er juillet 2012.

[5] La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle une même substance coexiste sous sa forme liquide et gazeuse : à 20°C, elle est de 2 bars pour le butane, de 8 bars pour le propane et de… 620 bars pour le méthane !

[6] France Culture, émission Entendez-vous l’éco ? du 2 septembre 2020 intitulé Gaz naturel : lost un transition. Invitée : Anna Creti, membre du Laboratoire d'économie de Dauphine-Centre de Géopolitique de l’Énergie et des matières premières, et directrice de la chaire « Économie du Gaz Naturel ».

[7] Fiche pédagogique Transport du gaz sur le site www.connaissancedesenergies.org.

[8] Données issues du site RTE Eco3mix pour les données de production et de consommation.

[9] Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Commissariat général au développement durable – Chiffres clés de l’énergie édition 2019 – document de 80 pages publié en septembre 2019 et disponible en ligne.

[10] En 2019, l’Europe a consommé 4 000 TWh d’électricité et 5 555 TWh de gaz naturel [3].

[11] Données issues de la plateforme Open Data Réseaux Énergies (ODRE), fruit de la collaboration entre les différents opérateurs de transport de gaz et d’électricité français.

[12] Le Figaro, La Russie coupe le gaz à l'Ukraine, l'Europe s'inquiète, par Hayat Gazzane, publié le 16 juin 2014.

[13] Le Monde, La Russie cesse ses livraisons de gaz à l’Ukraine, par Jean-Michel Bezat, publié le 24 novembre 2015.

[14] Données issues de l’édition 2020 des bases de données Ominea et Secten du Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).

[15] Blog de Sylvestre Huet, Électricité et CO2 : le tableau européen, publié le 6 mai 2019.