6 Les formes totalitaires du libéralisme avancé

Le propre des erreurs judiciaires, c'est qu'elles engendrent un éternel recommencement. On paraît les oublier et puis elles reviennent à notre conscience, lancinantes, inapaisées. Les années n'y font rien, on évoque encore Lesurques, tout comme Calas, sans évoquer même le nom de ce capitaine injustement dégradé dans la cour des Invalides. Les siècles peuvent passer, l'accusation injuste forme une plaie vive sempiternelle. Et nul besoin de poésie ou de chants, ils sont parmi nous, tous ces morts, bien mieux vivants parmi les vivants.

Rien n'a plus changé de la société française depuis les coûtumes du roi ultra ou du roi bourgeois et de ce qu'en explicitait Stendhal : cacher l'hypocrisie sous la vertu des principes et s'appuyer sur eux jusqu'à ce qu'ils cèdent.

C'est bien là la forme la plus aboutie du monde totalitaire, masquer le mensonge sous le rappel des vertus républicaines quand celles-ci ne sont plus respectées, feindre de les respecter pour mieux les contourner.

La première forme qu'emploient les puissants, c'est le déni perpétuel, cette façon qu'on apprend dans les hautes écoles de renverser l'argument pour le noyer sous l'édredon des affirmations creuses, nier la vérité ou la réalité en supposant que le public est assez bête et que le mensonge permettra au moins de faire survivre une illusion.

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing ferait presque pitié, tant la méthode atteint là ses propres limites. Il tient à affirmer avec la plus parfaite mauvaise foi qu'il ne regrette rien de la mort de Christian Ranucci, il réaffrme même avoir connu ce dossier et s'être assuré de sa culpabilité. Cela lui coûterait-il si cher de reconnaître qu'aujourd'hui le doute s'est installé, de reconnaître que cette décision avait peut-être un sens à l'instant où il l'a prise, mais qu'il comprend qu'elle puisse désormais - avec le recul du temps - susciter de nos jours l'incompréhension ou l'interrogation ?

Cette manière de sceller dans une phrase la moindre interrogation révèle à elle seule le véritable visage du libéralisme de l'époque. Il n'est que d'apparence, il enveloppe sa véritable nature sous l'affabilité des expressions. Mais il ne parvient pas à cacher son inhumanité profonde, cette façon de nier la personnalité de l'autre, son existence, son droit à la vie.

M. Giscard d'Estaing a publié ses mémoires et s'apprête à les compléter. Imagine-t-on la force qu'elles prendraient si elles s'intitulaient : "le pouvoir et la mort" et non pas : "le pouvoir et la vie".

C'est pourtant l'expérience qu'il en fit, puisqu'il vécut de près la mort de son prédécesseur, qu'il vécut à ce qu'il raconte la mort de Christian Ranucci comme une extase négative, pénétré en lui-même de l'assassinat qui se perpétrait à Marseille et dont il portait la responsabilité d'avoir laissé la justice suivre son cours, qu'il vécut tant de tragédies. Mais l'un de ses proches a évoqué à l'époque le fait que c'était justement son drame, d'ignorer la tragédie de l'Histoire.

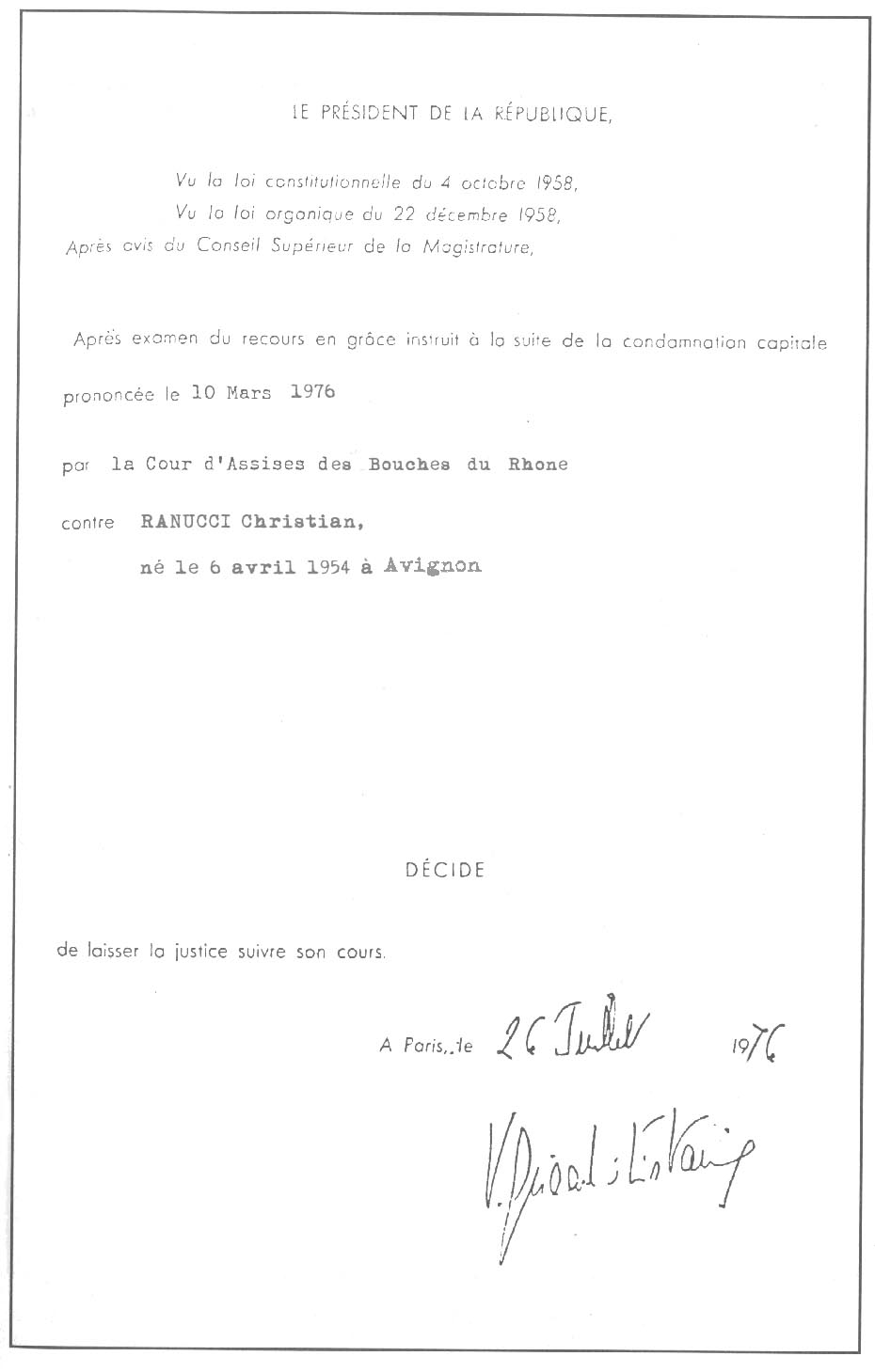

Dans ses mémoires, il publiait le document signé de sa main par lequel il envoyait Christian Ranucci passer sa nuque sous le couteau de la guillotine. Il avait été jusqu'à effacer son nom. Alors je l'ai rétabli, puisque le souvenir de ce jeune homme perdure et s'impose à notre conscience malgré toute tentative.

Ainsi déclare-t-il ceci : "Le mot regret n'est pas bon. Mais je ne regrette pas ma décision, parce que - enfin c'est mon opinion - à la lecture des dossiers, et je les ai regardés très en détail - très en détail ! - et des procès qui avaient eu lieu, il était coupable. Il était coupable d'avoir tué une petite fille d'immigrés espagnols ; du peuple espagnol français. De l'avoir emmenée, tuée à coups de couteau, etc.".

Or à cette époque, on ne pouvait faire appel d'une condamnation en Cour d'assises, de procès, il n'y en eu qu'un et qui ne dura que deux jours. D'une certain manière veut-il bien reconnaître qu'il a pris sa décision au vu des procès qui ont eu lieu dans le secret des cabinets, des recommandations expresses de l'avocat général et du Conseil supérieur de la magistrature qui peaufinait dans les dorures parisiennes les arguments d'user la machine, de ce qu'on lui a recommandé de faire sur le moment, non pas selon sa conscience, mais selon l'état du dossier. Christian Ranucci se confondait alors avec son dossier, au point de s'y évanouir tout à fait.

Et cet entourage judiciaire, on l'imagine très distinctement forcer sa main : "ne réfléchissez pas M. le Président, il y a la preuve du couteau, il reconnaît lui même que c'est son arme, ne doutez pas et faites lui subir le châtiment qui vient clore enfin ses protestations d'innocence qui sont autant le moyen de narguer notre belle institution."

Ainsi à tout le moins par cette phrase, veut-il bien avouer à demi-mot qu'on a pu se jouer de lui et qu'il ne possède plus aujourd'hui que ce refuge de nous dire qu'il n'a pas gracié à entendre simplement ce qu'on lui rapportait sur le moment de ce dossier.

Comment pouvait-il imaginer à cet instant que cette décision lui ferait perdre les élections quatre ans plus tard ?

L'on comprendrait moins ce qu'il a dit précédemment : "Il était coupable, il était condamné, il devait être sanctionné."

Pourtant aurait-il accordé sa grâce que Christian Ranucci eut été tout autant sanctionné, puisque la grâce commuait la peine de mort en réclusion à perpétuité. Ce n'est donc pas ce que l'ancien président cherche à nous faire comprendre. Ce qu'il laisse percevoir à cet instant, c'est que Christian Ranucci a été sectionné bien plutôt que sanctionné parce qu'il devait être coupable et qu'il avait été condamné pour cela. En refusant sa condamnation, en s'ingéniant à proclamer son innocence, il gênait. Et puis, il était seul, nul groupe d'intérêt pour soutenir sa cause, son père ne souhaitait pas le revoir, il n'avait que sa mère et ses amis, que vaudrait d'ennuis un assassinat légal ? Pas grand chose, la veuve passerait à quatre heures du matin et on n'en parlerait plus.

Or, cette "sanction" qui relève d'une amputation pure et simple, provient de cette accoutumance au fantasme, ce que décrivait le marquis de Sade dans ses 120 jours de Sodome. Giscard nous laisse percevoir comment Christian Ranucci était devenu par la minutie de son étude, l'objet de son propre désir funèbre, qu'il lui fallait pour être rassasié d'un plaisir inaccessible, procéder à la torture la plus vile et la plus obscure sur son corps. N'avouait-il pas dans ses mémoires qu'il s'était efforcé, comme les héros du roman de Sade, imaginer l'exécution, son rite, et puis s'endormir dans son propre inconscient et dans la plus pure extase.

Tout d'un coup nous avons pénétré les arcanes du pouvoir, celles du pouvoir et de la mort. Les décisions se prennent non pas en égard à la vérité des choses, à la réalité des causes et des conséquences, mais aux apparences qu'il convient de préserver. Il fallait faire mourir Christian Ranucci pour préserver la culpabilité que l'institution judiciaire avait eu tant de mal à établir. Il fallait l'assassiner pour lui donner définitivement raison.

"Il faudrait faire comprendre aux gens qu'ils se trouvent dans un pays qui a une justice capable, après quelques mois de pseudo-enquêtes, de condamner à mort un homme innocent. Et même si nous n'avons pas employé tous les arguments que nous avions, ceux que nous avons exposés auraient dû suffire à les convaincre. D'ailleurs même si je n'avais pas eu les preuves de mon innocence, s'il y avait eu, ne serait-ce qu'un doute, ils n'auraient pas dû condamner. Or, il y a les preuves irréfutables et ils ont condamné envers et contre tout." Christian Ranucci, 25 mars 1976