Samedi dernier, à la tribune de la COP21 au Bourget, Laurent Fabius et l’ensemble des responsables politiques présents n’avaient de mots assez forts pour se féliciter de l’accord universel trouvés à l’issue des deux semaines de négociations.

Agrandissement : Illustration 1

Le même jour dans Paris, des dizaines de milliers de citoyens exprimaient de façon joyeuse et créative leur attente et désir. Attente d’un accord ambitieux qui réponde véritablement à l’urgence climatique. Désir d’une transition vers un nouveau modèle de développement synonyme de paix, de solidarité, de frugalité et de justice.

Pas sûr qu’ils aient été satisfaits par le contenu de l’accord dévoilé le soir même et que de nombreuses ONG dénonçaient déjà comme très insuffisant.

Ce samedi 12 décembre – et depuis – ce sont bien deux lectures différentes de l’accord de Paris qui s’affrontent.

La première, plus institutionnelle, correspond aux discours officiels de l'ONU, du Gouvernement français et d'une majorité des négociateurs qui se réjouissent du succès diplomatique et du progrès que l’accord constitue.

La seconde lecture, plus critique, est celle de beaucoup d’ONG, associations, organisations écologistes et des 30 000 citoyens dans les rues ce samedi 12 décembre, dès le matin pour former le message Climate Justice Peace dans tout Paris, à midi dans la manifestation symbolisant les lignes rouges à ne pas dépasser, et l’après-midi au Champ de Mars pour les chaînes humaines et le dernier rassemblement devant le Monument de la Paix au cours duquel ils ont déclaré l’état d’urgence climatique !

Agrandissement : Illustration 2

Il n’est finalement pas facile pour le citoyen lambda de se faire un avis entre ces deux lectures et discours possibles. Mais s’il est bien naturel qu’une bonne partie des négociateurs se réjouissent de leur travail, il est normal qu’un citoyen engagé pour la cause climatique se puisse se satisfaire de ce qui a été conclut le samedi 12 décembre au Bourget. Et de conclure que le rôle de la société civile dans son ensemble (ONG, associations, collectivités locales, entreprises, citoyens) est déterminant pour écrire la suite de l’Histoire !

En effet, avec un peu de recul, force est de reconnaître que l’accord de Paris est très insuffisant pour enrayer rapidement le dérèglement climatique. Il constitue cependant un point de départ indispensable, un mode d’emploi de la gouvernance mondiale du climat pour les 10-20 ans à venir dont la société civile doit s’emparer pour agir et peser sur son interprétation. C’est notamment l’analyse qu’en fait le RAC – réseau action climat – France au lendemain de l’accord.

Les moyens sont insuffisants et le calendrier repousse à plus tard les efforts à fournir tout de suite. En dépit d’objectifs ambitieux affichés, rien ne garantit de les atteindre et il faudra que les États renforcent rapidement leurs engagements pour maintenir la hausse des températures bien en deçà de 1,5 ou 2°C.

Mises bout à bout, les contributions nationales mènent à un réchauffement global compris entre 2,7 °C et 3 °C, bien au-delà de la limite recommandée par les scientifiques, ce qui équivaut à franchir les seuils incontrôlables et irréversibles d’emballement climatique.

Ce n’est pas pour rien que Yannick Jadot déclare que « l’accord de Paris ne peut pas être considéré comme un succès. Cet accord universel marque incontestablement une nouvelle gouvernance, mais il est fondé sur du droit mou. C’est donc à nous, société civile, de faire le travail et de mettre la pression pour que l’accord s’applique et que son ambition soit régulièrement rehaussée » explique t’il.

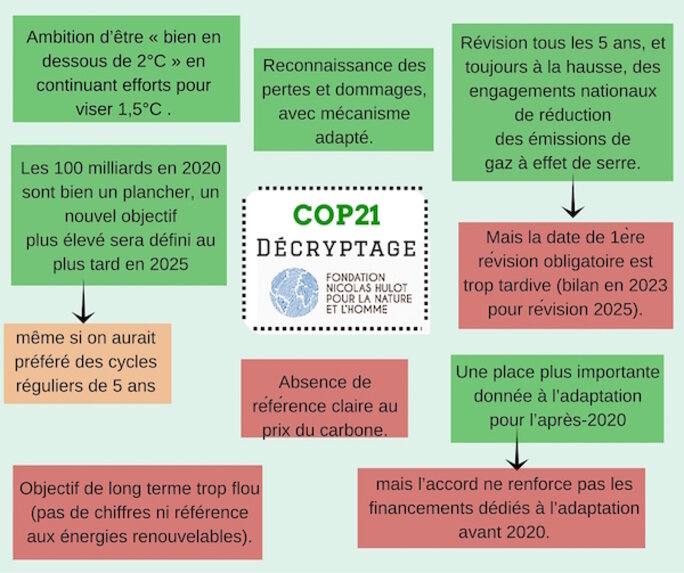

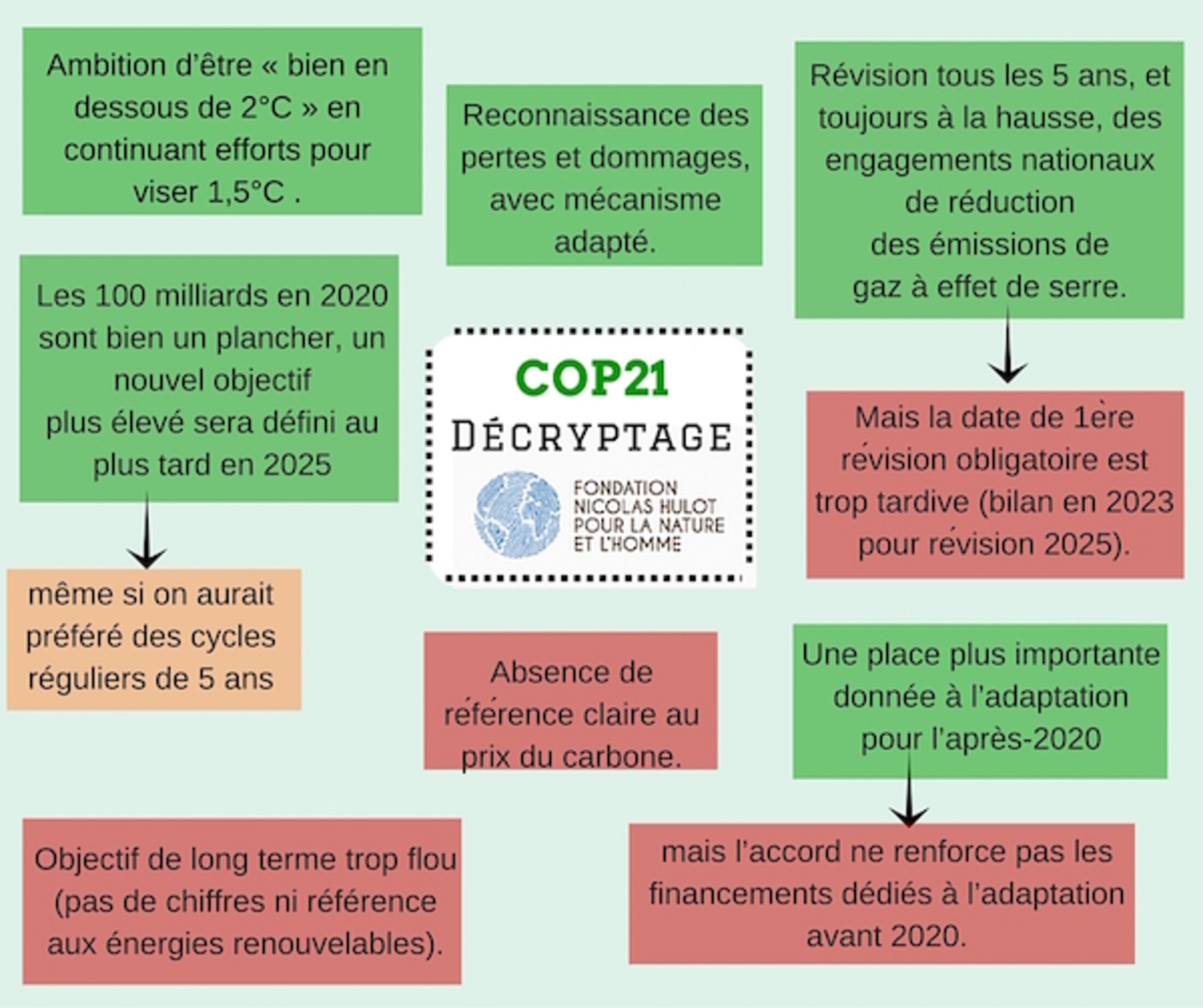

Le décryptage de l’accord par la Fondation Nicolas Julot pour la Nature et l’Homme n’est pas différent.« Si l’accord contient de nombreuses dispositions contraignantes, il n’introduit pas de contraintes sur le respect des engagements pris ni de sanctions. Il ne permet pas non plus de s’assurer d’une cohérence entre l’ambition de l’accord et celles des engagements nationaux ». Partant, la FNH y voit du positif – elle qui « n’attendait pas un accord miraculeux » mais un outil commun à l’ensemble des États qui transcrive dans le droit international une mobilisation sans précédent de toutes les composantes de la société.

Agrandissement : Illustration 3

« Cet outil existe désormais, il faut s’en emparer et continuer la mobilisation car c’est elle qui nous permettra de réussir ce à quoi les États ne peuvent pas s’engager sans elle ! Partout les citoyens doivent continuer à faire pression ! »

Paradoxalement, la faiblesse de l’accord de Paris (objectifs évasifs, manque de contrainte et de moyens) peut devenir sa force explique Jade Lindgaard dans Médiapart. Puisqu’il ne livre pas le mode d’emploi précis de l’arrêt des énergies fossiles, à chacun d’en livrer l’interprétation qui servira le mieux son action de réduction des consommations énergétiques. L’accord de Paris est un socle et une boîte à outils, « il revient aux militants et penseurs de la transition vers un monde bas carbone et plus juste de les fabriquer ». Charge aux écologistes de s’en emparer et de trouver de nouveaux alliés pour agir ! Ils sont de plus en plus nombreux dans certains milieux économiques et parmi les pouvoirs locaux.

Agrandissement : Illustration 4

L’action et la mobilisation citoyenne sera déterminante pour engager la transition

Parfaitement lucides sur les limites de l’accord, les porte-paroles du RAC, d’ATTAC , des Amis de la Terre ou d’Alternatiba ne mâchent pas leur mot pour dénoncer l’insuffisance de l’Accord de Paris et accuser les Chefs d’État de capitulation totale et de crime climatique !

Ils dénoncent à raison l’absence de toute mention des énergies fossiles dans l’Accord, alors qu’il y a justement urgence à désinvestir des combustibles fossiles, ainsi que l’incroyable disparition des mentions du commerce international (libre-échange, accord TAFTA) et des émissions du transport aérien et maritime – pourtant responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre mais qui réussissent grâce aux lobbys à ne faire l’objet d’aucun objectif contraignant ! Ils craignent également le développement ou le maintien des fausses solutions comme le nucléaire, la voiture électrique ou la capture et stockage du carbone. Dans tous les cas, ils posent leurs mouvements et les initiatives écologistes qui fleurissent partout dans le monde comme une des solutions pour changer le système, pas le climat.

Agrandissement : Illustration 5

Le succès de la mobilisation citoyenne pendant la COP – relatif car compliquée par l’état d’urgence post-attentats et les tentatives d’intimidations des autorités – tout comme celui des actions non-violentes contre l’évasion fiscale (réquisitions citoyennes de chaises) illustrent magnifiquement bien la nécessité de construire un rapport de force avec les acteurs privés et publics que nous voulons faire bouger. Dans cette bataille, notre créativité, réactivité, discipline et intelligence collective sont des forces indispensables qu’il nous revient de cultiver partout où nous agissons et militons. Cette mobilisation produit déjà des effets visibles et concrets sur les entreprises et collectivités, comme en témoigne l’article de Novéthic.

Si beaucoup demilitants écologistes peuvent se réjouir d’avoir fait leur maximum pour alerter l’opinion sur la crise climatique et peser sur les négociations, seul l’avenir nous dira si les efforts passés et futurs auront portés leurs fruits et si le samedi 12 décembre 2015 restera dans l’Histoire.

Pour cela, le combat pour la justice climatique doit continuer partout sur la planète, de façon non-violente mais déterminée !

Le succès d’Alternatiba ou la victoire des ONG américaines contre l’oléoduc géant de Keystone montrent que nous pouvons gagner des batailles importantes, dans l’opinion publique mais aussi sur des projets concrets comme le refus des infrastructures climaticides dont l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un parfait exemple.

Conscients des faiblesses de l’Accord de Paris, il faut appeler l’ensemble des citoyennes et des citoyens à poursuivre la bataille urgente pour le climat à tous les échelons territoriaux, au sein des associations, ONG, collectifs ou mouvements écologistes et citoyens qui, chacun à leur manière et à leur niveau, travaillent au renforcement des alternatives citoyennes et initiatives de transition dans les territoires; à la pression sur les entreprises et les États ; à l’arrivée aux responsabilités d’une génération d’acteurs conscients des enjeux climatiques, et in fine « à la construction d’un rapport de force permettant de gagner des batailles décisives pour le climat dans les quelques années à venir » comme l’explique et l’expérimente le mouvement citoyen Alternatiba depuis plus de 2 ans.

Agrandissement : Illustration 6