Parler du RSA, c’est accepter de regarder la pauvreté en ayant passé plusieurs sur le visage de la société le coton du démaquillant. Pas celle qui se fantasme où se chiffre. Celle qui se vit. Celle qui use, qui enferme, qui désocialise.

Le RSA n’apporte pas de solution structurelle : il stabilise une situation sans jamais la transformer.

UN SYSTÈME QUI ISOLE EN CLOISONNANT

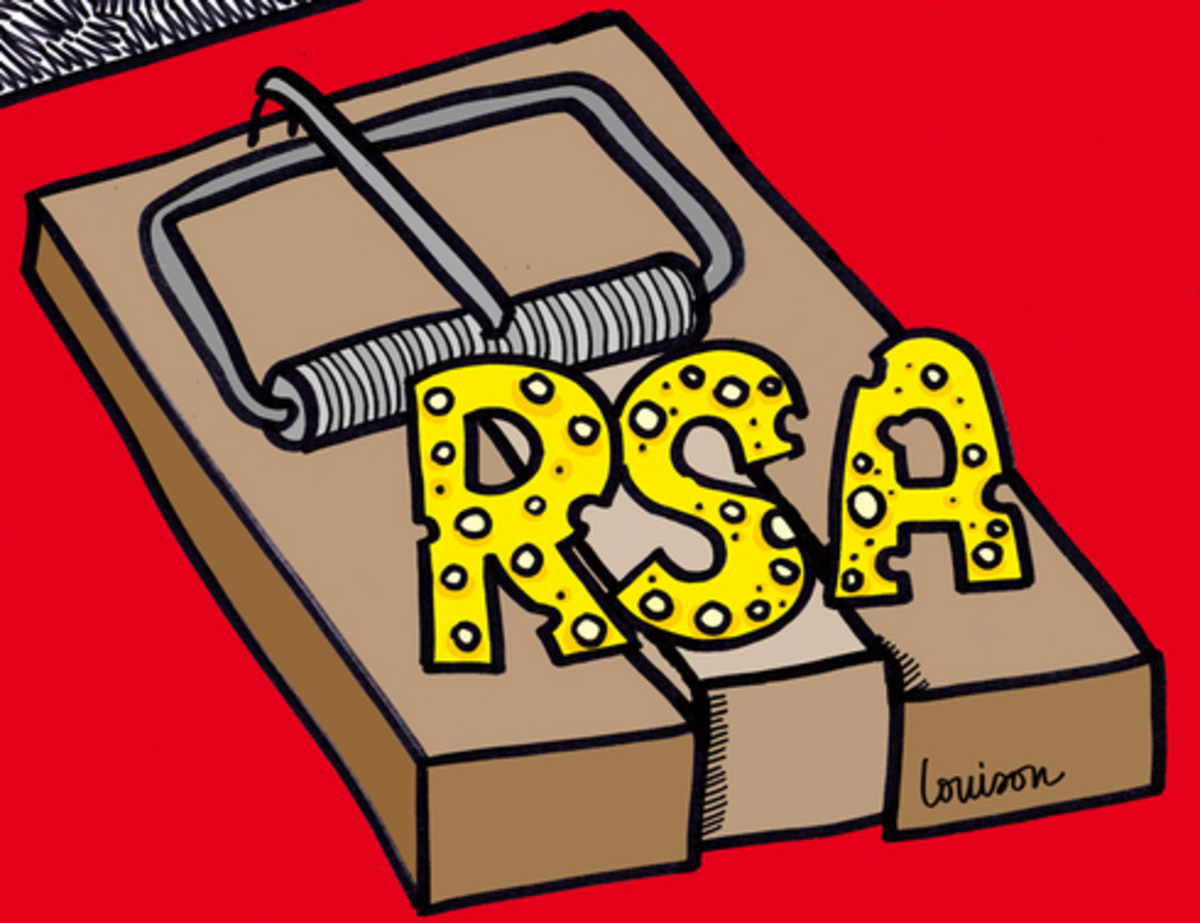

Plutôt que de sécuriser un parcours, le RSA fige une condition. Il donne l’illusion d’un filet de protection tout en créant un plafond invisible — plafond de revenus, d’horizon, d’ambition.

À l’intérieur de ce cadre, aucune dynamique réelle n’est rendue possible. Ce n’est pas une politique de construction, c’est une gestion à flux tendu. Une gestion de la pauvreté comme on gère un stock : sans vision, sans finalité, sans élévation.

UNE PENSÉE GESTIONNAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT QUI PÉNALISE

Le traitement technocratique repose sur une méconnaissance profonde des causes qui conduisent des individus à devoir vivre de minimas.

Il reconduit l’idée que la précarité est affaire de volonté individuelle. L’allocataire devient suspect, et la pauvreté, une faute.

Face à des publics perçus comme « nuisible », l’institution multiplie les conditions et les contrôles. Le projet politique disparaît derrière la régulation automatique.

UN DISCOURS QUI CONSTRUIT SON PUBLIC

Le RSA repose sur une fiction : tout le monde serait « employable ». À partir de là, il ne reste qu’à distinguer les bons pauvres — motivés mais inactifs — des mauvais, passifs ou manipulateurs.

Ce glissement façonne les politiques. On ne parle plus de trajectoires brisées, de plafond scolaire, d’obstacles systémiques. On impose des obligations d’insertion, même dans les secteurs producteurs de travail précaire : bâtiment, nettoyage, restauration.

Le récit méritocratique remplace l’analyse sociale. Le pauvre devient une figure à redresser, à mobiliser — jamais un sujet à comprendre.

UN SOCLE TROP BAS POUR PERMETTRE L’ÉLAN

Comment projeter une trajectoire quand le socle est instable ? Le montant du RSA ne permet même pas de couvrir les besoins élémentaires : se nourrir, se chauffer, se loger. Beaucoup vivent sans gaz, sans électricité, sous menace d’expulsion.

Et c’est à ces mêmes personnes qu’on demande un effort, une dynamique, une reprise. Cette injonction est intenable : on exige la projection là où les conditions matérielles l’interdisent.

CONCLUSION : UN DISPOSITIF EN IMPASSE

Depuis le RMI, le RSA n’a toujours pas permis d’amorcer des trajectoires : il organise une redistribution minimale, mais ne permet pas d’exister en dehors du cadre de l’aide.

Sortir de la pauvreté ne peut pas être un parcours de contrôle. Cela doit être un projet de transformation. Penser les revenus, les droits, le travail, l’accompagnement de manière systémique : c’est le seul horizon réaliste.

Ce n’est pas parce qu’on aide qu’on résout. Ce n’est pas parce qu’on gère qu’on comprend. Ce n’est pas parce qu’on donne un peu qu’on soigne le fond.

L’État n’est pas ici malveillant. Il est piégé. Il agit avec des outils inadaptés. Il tente de réparer sans repenser.

Le RSA ne défend pas les pauvres. Il les stabilise en bas de l’échelle. Il empêche d’imaginer autre chose.

Ce n’est pas une aide. C’est un verrou. Et un miroir de notre incapacité, encore, à penser autrement.

Yades Hesse - 2025