Cette note de lecture a été écrite à quatre mains. Nous avons fait le choix de la scinder en deux parties :

- la première, publiée ici sur le blog de Yann Kindo, évoque pour l’essentiel les faits historiques eux-mêmes et la méthode avec laquelle S. Federici les (mal)traite.

- la deuxième, consultable sur le blog de Christophe Darmangeat, s’efforce de discuter les principaux raisonnements développés dans le livre :

http://cdarmangeat.blogspot.fr/2017/12/caliban-et-la-sorciere-silvia-federici.html

Nous sommes bien conscients de longueur inhabituelle (et sans doute rébarbative) de cette note, mais nous y avons été contraints par sa matière elle-même. Caliban... est un gros livre, sur lequel il y a, hélas, beaucoup à dire, et encore plus à redire. Dès lors, pour éviter ce qui serait forcément apparu comme un procès d'intention, nous n'avions d'autre choix que de relever certains des raccourcis, biais, glissements, voire mensonges purs et simples qui émaillent le texte. Nous espérons mettre ainsi en lumière à la fois les procédés sur lesquels est fondé cet ouvrage et, au-delà de son radicalisme affiché, la nature réelle de la perspective politique dans laquelle il s'inscrit.

C. Darmangeat et Y. Kindo

Introduction

Caliban et la Sorcière est un ouvrage paru en version originale anglaise en 2004, avant d’être traduit en français aux éditions EntreMonde en 2014. Le succès de l’ouvrage lui a même valu une réédition en 2017[1].

L’auteure, Silvia Federici, est une universitaire américaine d’origine italienne qui, après avoir fait une partie de sa carrière au Nigéria, est devenue professeure émérite en sciences sociales à l’université Hofstra de New York. Elle est également militante féministe, d’une tradition qui est généralement qualifiée d’ « autonome », de « radicale » voire même de « matérialiste ».

Dans cet ouvrage, le plus célèbre qu’elle ait écrit, elle développe une thèse que l’on pourrait sans la trahir résumer ainsi : l’épisode de la grande chasse aux sorcières en Europe doit être compris comme un moment de l’accumulation primitive capitaliste, qui correspond à un asservissement généralisé des femmes et qui a été aussi indispensable au développement du capitalisme naissant que l’a été, par exemple, la Traite des Noirs. D’où le titre de l’ouvrage qui met en parallèle la figure de la sorcière et celle de Caliban, ce personnage de La Tempête de William Shakespeare qui représente la figure de l’Indigène – et qui est également le fils d’une sorcière.

Le livre a connu depuis sa sortie un succès certain, devenant une référence importante pour certains courants féministes. Il serait évidemment fastidieux de relever tous les commentaires dithyrambiques issus des milieux les plus naturellement enclins à se reconnaitre dans la démarche de l’auteure, et il est plus pertinent de mesurer son succès à l’aune de sa réception dans une sphère politique et intellectuelle un peu plus large. Ainsi, le site du mouvement politique Ensemble parle d’ « un ouvrage essentiel » et d’un « travail remarquable »[2], là où celui de Contretemps penche plutôt pour un ouvrage « majeur »[3]. Le Monde Diplomatique évoque pour sa part « une analyse menée avec une limpidité réjouissante »[4]. Mais, de manière surprenante, c’est encore peu de choses par rapport à l’appréciation du quotidien Le Monde, dans lequel les écrivaines Virginie Despentes et Beatriz Préciado l’ont vécu comme une véritable révélation :

« La lecture de Caliban et la sorcière constitue une véritable expérience. Le livre était déjà un classique de l’étude marxiste-féministe, la crise de 2008 lui confère une actualité brûlante. C’est le genre de livre dont on sort transformé, tout en se demandant comment on a pu, auparavant, réfléchir sans les outils qu’il propose. »[5]

C’est donc avec une curiosité non dissimulée que nous avons décidé d’entreprendre (enfin) la lecture d’un ouvrage qui traite d’une matière dont nous ne sommes ni l’un ni l’autre des spécialistes. Nous sommes rapidement allés d’étonnement en étonnement...

Première partie : L’Histoire et les faits malmenés

Il serait évidemment bien malvenu de reprocher à Silvia Federici d’avoir voulu faire un travail d’historienne sans en avoir la formation académique. Bien d’excellents ouvrages ont été ainsi écrits par des auteurs qui n’étaient pas des spécialistes, voire qui ne possédaient aucun titre universitaire. En revanche, quelles que soient les compétences réelles ou supposées des auteurs, un livre d’histoire ne doit pas être un livre d’histoires : les faits et les idées qu’il contient doivent être présentés avec rigueur et honnêteté – d’autant plus lorsque, comme c’est le cas ici, le texte prétend remettre en cause des faits qui font consensus. Et c’est là que le bât blesse…

1) Révolutionner l’historiographie ?

Un des thèmes sur lesquels Caliban… affirme explicitement proposer une révolution historiographique est celui de de la chasse aux sorcières, un mouvement qui a touché l’ensemble de l’Europe de l’ouest à la charnière des XVIe et XVIIe siècles.

Le regard que l’auteure porte sur l’historiographie (fort copieuse) qui la précède ne se signale ni par son indulgence ni par sa sobriété :

« Le fait que les victimes, en Europe, aient principalement été des paysannes explique probablement l’indifférence des historiens à ce génocide. Une indifférence qui a frôlé la complicité, l’effacement de la chasse aux sorcières des pages de l’histoire ayant contribué à banaliser leur élimination physique sur le bûcher (…) Le genre de misogynie qui a inspiré les approches universitaires sur la chasse aux sorcières abondent [sic]. Comme Mary Daly l’a signalé dès 1978, la plupart de la littérature à ce sujet a été écrite ‘du point de vue du bourreau’, discréditant les victimes de la persécution, les représentant comme des ratées (des femmes « déshonorées » ou frustrées en amour) ou même des perverses prenant plaisir à taquiner les inquisiteurs mâles avec leur fantasmes ». (p. 252).

Rien que ça.

Cette vision des choses n’a manifestement qu’un lointain rapport avec les ouvrages académiques que nous avons pu consulter. À l’appui de son jugement catégorique sur ses prédécesseurs, Federici ne mentionne à ce moment de son exposé rien des travaux de spécialistes comme l’américain Levack ou le français Muchembled ; elle convoque en tout et pour tout deux auteurs d’une Histoire de la psychiatrie, qui se trouvent être non des historiens… mais des psychanalystes. Or, en France, la chasse aux sorcières a été étudiée dès 1862 par le plus fameux historien de cette époque, le rationaliste Jules Michelet ; son ouvrage, La sorcière, encore considéré de nos jours comme une référence internationale, est justement tout entier rédigé du point de vue de la victime, vis-à-vis de laquelle il manifeste en permanence une fort lyrique empathie. Cela n’empêche pas Silvia Federici d’affirmer que « c’est seulement à la suite du mouvement féministe que la chasse aux sorcières est sortie des oubliettes où on l’avait reléguée » (page 253), comme si ce sujet n’avait pas occupé, outre Michelet, des générations d’historiens. Il n’y a pas de raison de faire systématiquement œuvre de révérence aux grands classiques, mais l’auteure adopte vis-à-vis des historiens académiques une attitude qui mêle une étonnante ignorance à une très violente arrogance, comme lorsqu’elle attaque nommément son éminent confrère italien Carlo Ginzburg, en écrivant à propos d’une de ses analyses (très brièvement citée) qu’ « il rend ainsi les victimes responsables de leur funeste destin » (p. 310). Historien de renom, fondateur et chef de file de la « microhistoire », mais aussi militant de gauche ayant notamment utilisé ses compétences sur la chasse aux sorcières pour éclairer la logique de procès contemporains intentés à des militants d’extrême gauche italiens tels qu’Adriano Sofri, Carlo Ginzburg est pourtant a priori bien peu suspect de ce dont Federici l’accuse.

La question centrale du nombre de victimes de la chasse aux sorcières illustre la désinvolture avec laquelle Federici procède. À plusieurs reprises dans l’ouvrage, elle fait état de "centaines de milliers" d’exécutions. Or, l’estimation la plus haute émanant d’une historienne professionnelle (Anne Barstow) évalue le nombre des victimes à 100 000, les autres spécialistes (Hutton, Levack, Rowlands, Vissière) le situant unanimement entre 40 000 et 60 000. La nécessité de gonfler les chiffres de quelque chose comme un facteur 10 est manifestement nécessaire à la construction de la thèse du livre : « Les féministes comprirent rapidement que des centaines de milliers de femmes n’avaient pas pu être massacrées et soumises aux plus cruelles tortures sans avoir menacé la structure du pouvoir ». (p. 254) Plus loin sur la même page, les historiens marxistes sont eux aussi accusés d’avoir refusé de voir la réalité : « L’ampleur du massacre aurait dû éveiller quelques soupçons, des centaines de milliers de femmes ayant été brûlées, pendues et torturées en moins de deux siècles. »

Mais comment justifier cette inflation par rapport aux chiffres couramment admis ? La note 11 p. 254, la seule à aborder la question, affirme que la question est controversée. De cette controverse, l’auteure ne retient que l’estimation la plus haute, celle d’Anne Barstow, qu’elle transforme aussitôt en « plusieurs centaines de milliers » (sans autre forme de procès, pourrait-on dire…). Ce faisant, elle témoigne toutefois, s’il est permis de parler ainsi, d’une certaine retenue : l’inflation sur cette question est une tradition bien établie dans certaines branches du féminisme, puisque dès 1893, la suffragette Joslyn Gage avançait déjà dans son livre Woman, Church, and State le chiffre proprement délirant de 9 millions de tuées.

A la question du nombre global des exécutions s’ajoute celle de la proportion entre les sexes. Pour que la chasse aux sorcières puisse être assimilée à une guerre menée contre les femmes, il faut bien sûr que l’immense majorité de ses victimes aient été de sexe féminin. Tout au long de son exposé, Federici assume cette hypothèse, sans prendre la peine de l’étayer autrement que par un court développement, p. 282 :

« Dans une première période, les hommes représentaient jusqu’à 40% des accusés, et un plus petit nombre continua à être jugé ensuite, principalement des vagabonds, des mendiants, des travailleurs itinérants, des gitans et des prêtres de rangs inférieurs. (…) Mais le fait exceptionnel, c’est que plus de 80% des personnes jugées et exécutées en Europe au XVIe et au XVIIe siècle pour des crimes de sorcellerie furent des femmes »

À quelle « première période » est-il fait allusion, aucun moyen de le savoir. Toujours est-il que selon les historiens qui ont étudié la question, le pourcentage n’est pas tout-à-fait celui donné par Federici :

« Globalement, 70 à 80 % des personnes jugées pour crime de sorcellerie au début de l’époque moderne en Europe et en Angleterre étaient des femmes. »

Cependant – et surtout :

« Il existait néanmoins des variations régionales considérables en ce qui concerne le sexe des individus persécutés. (…) Les hommes étaient majoritaires en Islande, en Normandie, en Estonie et en Russie ; hommes et femmes étaient poursuivis sensiblement dans les mêmes proportions en Finlande, en Bourgogne et dans les régions françaises qui dépendaient du Parlement de Paris ». (Alison Rowlands, “Witchcraft and Gender in Early Modern Europe”, in Brian P. Levack (dir), The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, 2003)

Ces éléments, par eux-mêmes, n’invalident certes pas la thèse défendue par Federici. Mais, à tout le moins, ils l’interpellent : comment expliquer qu’un mouvement dont la nature profonde ait censé avoir été une persécution spécifique des femmes s’en soit pris, en certains lieux, autant, voire davantage aux hommes ? On serait en droit d’attendre que l’auteur examine la question et lui apporte une réponse, en mettant en lumière les facteurs pouvant expliquer ces variations locales. Peine perdue : Federici trace sa route, et à défaut de réfuter les éléments qui pourraient la contredire, elle choisit de les ignorer (voire, on le verra, de les travestir).

D’une manière générale, il est tout aussi frappant que Caliban…, contrairement à l’usage, ne propose à peu près aucune réflexion sur l’utilisation de ses sources. Nulle part dans l’ouvrage on ne trouve des réflexions du type de celle de Georges Duby dans son texte À propos de l’amour que l’on dit courtois : « Je bute aussitôt sur cette question, à laquelle pour les époques anciennes il est si difficile de répondre : quel sorte de rapports une littérature de ce genre, une littérature de rêve, d’évasion, de compensation, peut-elle entretenir avec des comportements concrets ? »[6]. On est ainsi surpris de tout ce que Federici sait ou croit savoir, notamment à propos des classes populaires de l’époque dite moderne (à partir du XVIe siècle), pour lesquelles on dispose pourtant de bien peu de sources. En réalité, sa méthode consiste à pratiquer un « cherry-picking » en fonction des besoins de sa thèse, quitte, lorsque cela ne suffit pas, à tricher un peu pour combler les vides.

Caliban… contient certes de bons passages, bien étayés par des faits précis et sourcés. Généralement, ils sont largement empruntés à d’autres auteurs et, surtout, ils ne concernent pas le cœur de sa thèse, comme lorsque pages 45-46 Federici évoque de manière fort intéressante les résistances paysannes aux corvées et autres obligations imposées par le seigneur.

Bien souvent, en revanche, elle tire des conclusions définitives sur certains sujets sans preuves suffisantes. Parfois même, elle semble ignorer que l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence, et elle tire de fortes conclusions…. du manque de sources ! Ainsi, page 298, elle explique qu’à l’ exception d’un cas de pêcheurs du pays basque, « en dépit de nombreuses tentatives individuelles des fils, des maris ou des pères pour sauver leurs proches du bûcher, nous n’avons pas de récit d’organisation masculine s’opposant aux persécutions, ce qui montre que cette propagande est parvenue à séparer les femmes et les hommes. ». Mais dispose-t-on pour autant de récits d’organisation féminine pour s’opposer à ces mêmes persécutions ? Et puisque tel semble ne pas être le cas, étant donné que Federici n’en fait pas état, cela signifie-t-il que les femmes ont été « séparées »… des femmes ?

Dans le même esprit, page 152 :

« J’ajoute que l’intensification de la persécution des ‘sorcières’ et les nouvelles méthodes disciplinaires que l’État a adoptées durant cette période pour réguler la procréation et briser le contrôle des femmes sur la reproduction peuvent aussi être rapportées à cette crise. Les preuves pour cet argument ne sont qu’indirectes, et il faut signaler que d’autres facteurs ont renforcé la détermination de la structure de pouvoir européenne à contrôler de façon plus stricte la fonction reproductive des femmes. » (nos soulignés)

Aux preuves directes qui nourrissent d’autres causalités que celles qu’elle a choisi de privilégier, l’auteure préfère généralement des « preuves indirectes » bien ténues allant dans son sens :

« L’esclavage eut aussi un impact sur les salaires des travailleurs européens et sur leur statut légal : on ne peut pas parler de coïncidence si c’est seulement avec la fin de l’esclavage que les salaires augmentèrent nettement en Europe et que les ouvriers européens obtinrent le droit de s’organiser » (page 185)

Or, pointer une corrélation ne suffit pas à démontrer une causalité. Pour cela, il faudrait encore… mettre en évidence la relation de cause à effet. Sinon, on pourrait aussi prétendre que ce n’est pas une coïncidence si le nombre de cas d’autismes recensés a augmenté depuis l’introduction du vaccin ROR (ou depuis que l’on trouve des produits bio en supermarché, ça marche aussi).

Federici utilise parfois comme preuve des reconstructions (plus ou moins) logiques a posteriori et qui sont de son propre fait. Bien souvent, la preuve que les choses se sont passées comme cela, c’est qu’à l’intérieur de sa grille de lecture, il serait logique qu’elles se fussent passées ainsi. Les expressions du type « on devine que… » abondent ainsi dans l’ouvrage.

2) La manipulation de l’iconographie

Mais la principale technique compensatrice utilisée par l’auteure, qui relève parfois de la pure et simple manipulation, reste l’usage qu’elle fait de l’iconographie, particulièrement riche[7].

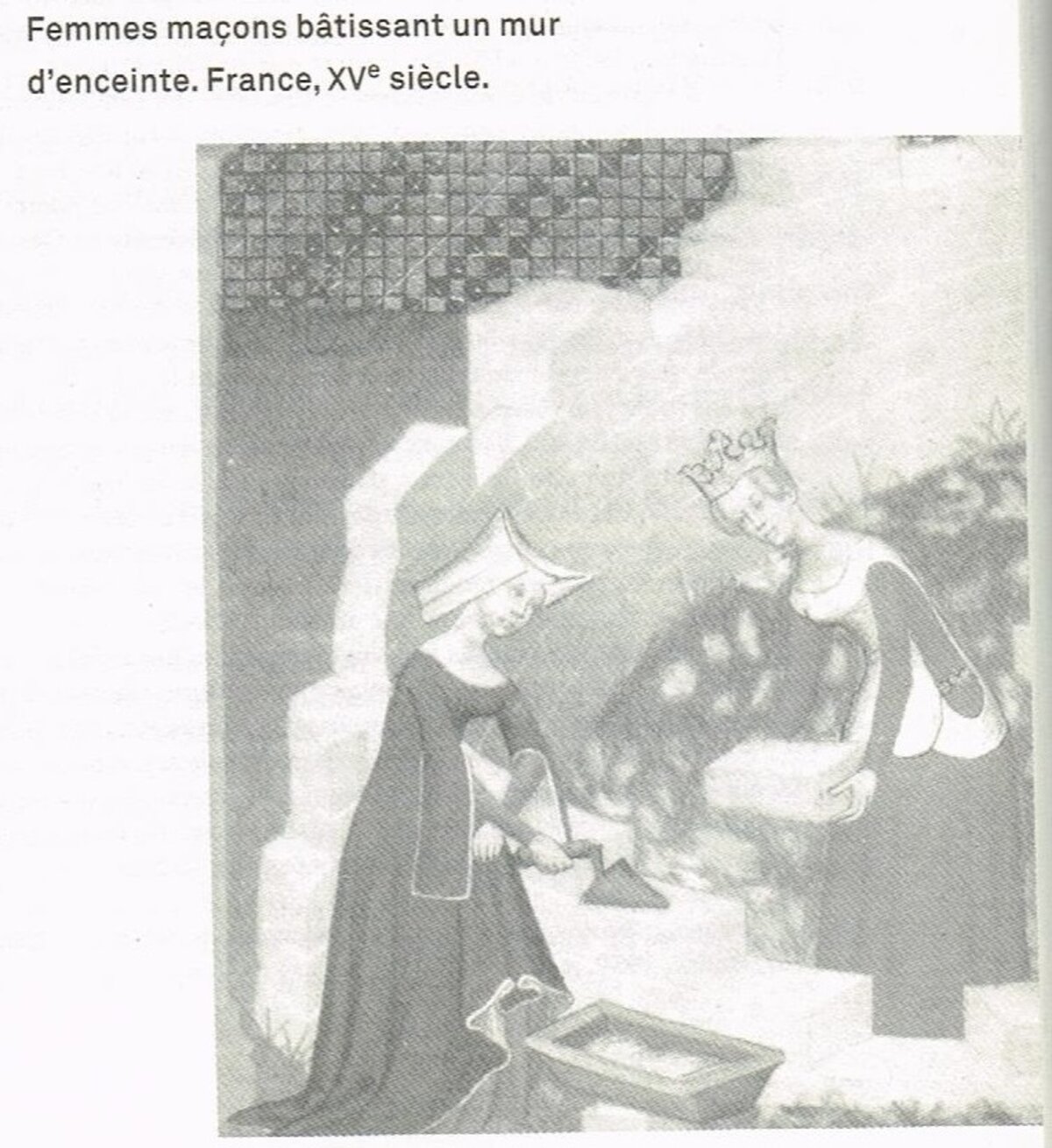

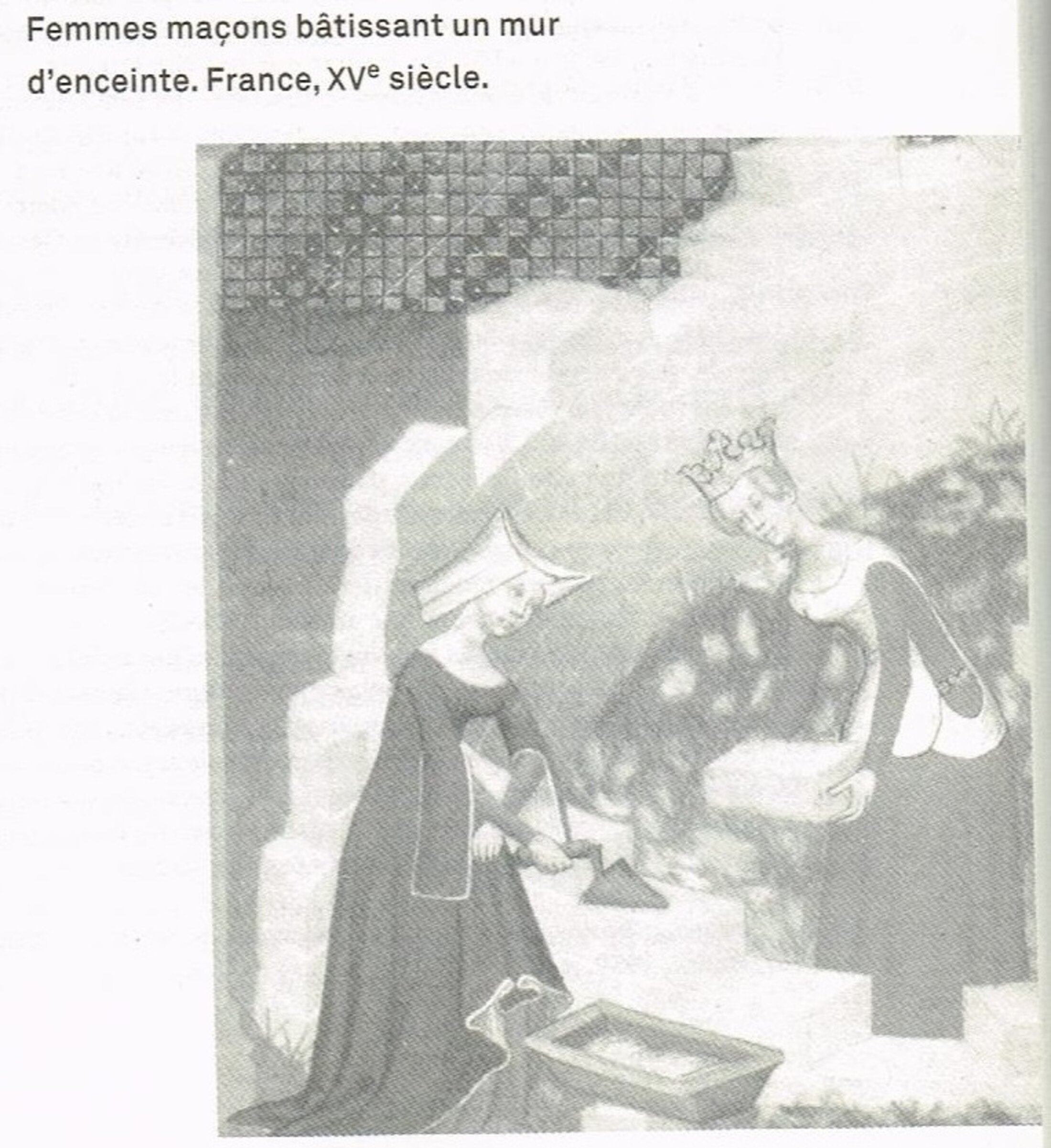

Page 35, alors qu’elle entend démontrer l’ampleur du recul de la condition féminine lors de l’époque moderne, qui se traduit notamment par une division du travail plus genrée que précédemment, le lecteur se voit proposer une image qui représente des femmes maçonnes au Moyen Âge :

Agrandissement : Illustration 1

À ce moment de sa lecture, le lecteur circonspect trouve ces « maçonnes » du XVe siècle tout de même particulièrement bien habillées, et s’étonne que l’une d’elles porte même un couvre-chef aux allures royales. En l’absence d’autres précisions sur la provenance de ladite illustration (une constante tout au long du livre), il recourt alors à internet pour retrouver l’image originelle :

Agrandissement : Illustration 2

On constate donc que Silvia Federici a non seulement soigneusement amputé cette image de sa partie gauche, qui va nettement moins dans le sens de sa thèse, mais que surtout elle lui a fait dire exactement l’inverse de ce qu’elle dit. En effet, il se trouve que l’illustration est extraite d’un livre de Christine de Pizan intitulé La Cité des Dames, paru en 1405, dans lequel l’auteure développe une utopie féministe où les femmes armées de la raison pourront édifier une nouvelle société plus égalitaire entre les sexes. Autrement dit, il ne s’agit nullement d’une scène réelle : la maçonne n’est autre que Christine de Pizan elle-même, s'attelant à la construction de sa cité avec l'aide de trois allégories couronnées : la raison, droiture et la justice[8].

Dans une partie consacrée à l’obsession du contrôle masculin et au nouveau pouvoir des hommes sur les femmes à l’époque moderne, la preuve est cette fois-ci la figure négative de la femme qui porte les braies. Ainsi, p. 169, une illustration – tout aussi peu référencée que les autres – montre une femme en train de battre son mari, avec comme légende : « Tout comme la lutte pour savoir qui porte la culotte, l’image de la femme dominatrice mettait en cause la hiérarchie sexuelle. Les coups quelle portait à son mari furent l’une des cibles favorites de la littérature sociale des XVIe et XVIIe siècles ». Nul ne songera à le contester a priori, mais s’il s’agit là d’un élément censé montrer la rupture majeure qui s’est produite à l’époque, il est gênant qu’un ouvrage comme celui de Robert Delort, La vie au Moyen Age[9], fasse déjà état du même phénomène pour une période supposée fonctionner bien différemment : « On a pu remarquer, au moins dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles, que le nombre de maris réprimandés, battus, tyrannisés – et cocufiés – par leur femme-ogresse, forte en gueule et seule patronne à la maison, est très supérieur à celui des femmes « corrigées » par leur mari ».

Plus loin, page 181, le mépris croissant pour les femmes à l’époque moderne est illustré par couverture du livre Le parlement des femmes, et par un dessin de la « bride », un instrument de punition qui concernait en effet surtout des femmes. La légende de l’illustration ne précise cependant pas que son utilisation, à peu de chose près, se limita à l’Ecosse dont il était originaire, et laissera ainsi croire au lecteur qu’il s’agissait d’une pratique largement répandue.

Mais un des exemples les plus significatifs – et, osons le mot, indignes – des procédés tendancieux de Caliban… se trouve page 206, avec une illustration qui reproduit la couverture – la dissection publique d’un corps de femme – de l’ouvrage De humanis corporis fabrica, publié en 1543.

Agrandissement : Illustration 3

Nulle part il n‘est précisé que l’auteur du livre est Vésale, ni qu’il s’agit du premier traité moderne d’anatomie, considéré comme un tournant dans l’histoire de la médecine qui tentait, pour la première fois, de représenter correctement le corps humain (dont les organes génitaux féminins). Pour Federici, la scène illustre plutôt autre chose : « Le triomphe du mâle, de la classe dominante, de l’ordre patriarcal à travers la constitution d’un nouveau théâtre anatomique ne saurait être plus complet. ».

On l’aura compris, le point essentiel à ses yeux est que le corps disséqué soit celui d’une femme, forcément humiliée par l’opération. Or, quand on parcourt les illustrations d’époque à propos des dissections publiques, on constate rapidement que la grande majorité d’entre elles, dont la célèbre Leçon d’anatomie du Docteur Tulp de Rembrandt, étaient pratiquées sur des corps d’hommes et non de femmes, et que l’illustration choisie par Federici est plutôt l’exception que la règle – elle propose d’ailleurs elle-même page 216 une image de dissection d’un corps manifestement masculin.

Agrandissement : Illustration 4

Ajoutons, en ce qui concerne le livre de Vésale, que pour leur part, les spécialistes semblent éprouver quelques difficultés à interpréter les détails de la scène et à en identifier les personnages[10]. Mais pour Federici, tout est clair : « Le personnage féminin à l’arrière plan (peut-être une sage-femme ou une prostituée) baisse les yeux, probablement de honte devant l’obscénité de la scène et sa violence implicite ». S’alignant en quelque sorte sur les préjugés médiévaux à propos des dissections, de l’ouvrage fondateur de l’anatomie moderne et d’un nouveau regard, plus scientifique, porté sur le corps, Federici ne retient – et ne n’offre à ses lecteurs – que ses propres fantasmes.

3) Mille et une manières de s’arranger avec les faits

Seule une armée de spécialistes résolus à sacrifier leur temps sans compter pourrait rectifier toutes les affirmations aussi péremptoires qu’inexactes qui jalonnent Caliban…. Le manque de sérieux et la liberté prise avec les faits transpirent tout au long de sa lecture.

On a déjà pu apprécier à propos de la chasse aux sorcières le rapport assez distant qu’entretient Silvia Federici avec les chiffres. En voici un autre exemple : page 80, elle présente la bataille de Roosebeke de 1382, qui a opposé une milice des tisserands de Gand en révolte à une armée française venue protéger les intérêts des nobles et bourgeois locaux. Selon elle, « 26 000 révoltés » furent tués lors de cette bataille. Or, ce nombre de 26 000 concerne en fait le nombre total de morts de la bataille, les deux camps confondus[11]. [Edit du 22/08/2020 inséré dans la note de bas de page, il existe en fait un flou sur ce chiffre] Dans le même esprit, une note de la page 36 affirme que vers la fin de l’Empire romain, les révoltes bagaudes « s'emparèrent de la Gaule », alors qu’à leur extension la plus grande, elles n’en tenaient que les deux cinquièmes. Si contrairement au chiffrage du nombre de victimes de la chasse aux sorcières, ce sont là des erreurs annexes par rapport à la thèse principale de l’ouvrage ; elles n’en sont pas moins significatives de la légèreté de l’entreprise.

Il en va de même pour plusieurs fausses étymologies anglaises, qui ont peu d’incidence sur le contenu, mais qui témoignent de la propension de Silvia Federici à affirmer des choses qu’elle aimerait être vraies, sans prendre la peine – et le risque – de les vérifier. Quelquefois, le diable se cache dans les détails, si l’on ose dire… Ainsi , page 305, à propos du mot anglais « nightmare », elle écrit : « D’autres animaux jouent aussi un rôle dans la vie de la sorcière en tant qu’instruments du diable : des chèvres et des juments (en anglais, mare, dont est tiré nightmare, le cauchemar) » En réalité, les dictionnaires d’étymologie nous apprennent qu’il s’agit là d’une homophonie et ils signalent explicitement que les deux n’ont aucun rapport, puisque le mot « nightmare » a été plutôt créé à partir d’une autre « mare », une créature démoniaque du folklore germanique et slave qui venait hanter les rêves. La pauvre jument n’y est donc pour rien. De même, page p. 311, Federici affirme que « Le terme anglais faggot nous rappelle que parfois les homosexuels étaient utilisés comme petit bois pour les bûchers sur lesquels on brûlait des sorcières ». L’image est forte… mais ne s’appuie sur rien. L’article « faggot » de Wikipédia explore plusieurs étymologies possibles, mais celle retenue par Federici se voit qualifiée de « légende urbaine »[12].

Si l’étymologie des mots est ainsi sur interprétée à l’envi, il en va parfois aussi de même des métaphores qu’ils évoquent. Ainsi, page 307, on apprend que dans les histoires de sorcières, celles-ci se transforment en crapaud parce que cet animal serait le « symbole du vagin » et qu’il « synthétise la sexualité, la bestialité, la féminité et le mal ». Nous n’avons pas retrouvé trace de l’idée selon laquelle le crapaud aurait été un symbole du vagin, et il semble au contraire qu’au Moyen Âge il était souvent considéré comme le mâle de la grenouille. En termes de métamorphoses, les contes rapportent effectivement des cas de sorcières qui se transforment en crapaud, mais la même métamorphose concerne aussi fréquemment les princes charmants…

Parfois, dans ce foisonnement d’idées lancées à la volée et d’interprétations fourmillantes, l’exposé donne le sentiment de se contredire lui-même. Par exemple, page 256, Silvia Federici fait une nouvelle mise au point :

« Je veux insister sur le fait que, contrairement à une image propagée par les Lumières, la chasse aux sorcières ne fut pas le dernier feu d’un monde féodal mourant. On sait fort bien que le Moyen Âge ‘superstitieux’ n’a persécuté aucune sorcière. Le concept même de sorcellerie ne fut pas formulé avant la fin du Moyen Âge ».

Pourtant, à peine quelques lignes plus loin, elle indique qu’ « Au VIIe et VIIIe siècle, le crime de maleficium [maléfice, méfait] fut introduit dans les codes de loi des nouveaux empereurs teutons ». Dès lors, on ne voit pas très bien le sens de la distinction qu’elle opère entre répression de la magie noire et répression de la sorcellerie. De même, elle avait auparavant expliqué qu’ « il y a continuité entre la chasse aux sorcières et les plus anciennes persécutions des hérétiques qui punissaient aussi des formes spécifiques de subversion sociale sous prétexte d’imposer une orthodoxie religieuse » (p. 281). Elle remarque d’ailleurs que la chasse aux sorcières se développa d’abord dans les régions où la persécution des hérétiques de type vaudois ou cathares avait été la plus intense, ce qui est quelque peu contradictoire avec ses affirmations sur l’exceptionnalité de la chasse aux sorcières et la rupture qu’elle aurait constitué par rapport au Moyen Âge. Comme elle s’en rend bien compte, elle se sort d’affaire en affirmant que des choses très semblables deviennent très différentes dans un contexte qui a changé, ce qui est assez commode pour tout interpréter à sa guise.

Les contradictions ne portent pas seulement sur les faits, mais aussi sur la méthode. Ainsi, p. 266, il est proposé au lecteur une remarque critique, à propos de l’absurdité des accusations proférées lors des procès contre les sorcières : « Cependant même aujourd’hui, certains historiens nous demandent de croire que la chasse aux sorcières avait un certain sens dans le contexte des croyances de l’époque ». Dont acte : lorsque il s’agit des accusations de sorcellerie, il est important d’envisager leur caractère infondé . Mais pourquoi écrire page 224, à propos des pouvoirs magiques supposés des femmes : « Il ne mènerait à rien de savoir si ces pouvoirs étaient réels ou imaginaires » ?, sinon pour appliquer un « deux poids, deux mesures » aux croyances, en fonction de la sympathie éprouvée à l’égard de ceux qui les revendiquent ?

Enfin, du fait à la fois des choix de vocabulaire et de l’élasticité des concepts utilisés, le lecteur est confronté tout au long du livre à une plus ou moins forte mais assez permanente impression d’anachronisme. Ainsi, lorsqu’elle décrit les luttes de classes au XVe et XVIe siècles, Federici peint au bazooka une « classe dominante » dans laquelle bourgeois et nobles ont semble-t-il déjà complètement fusionné, face à un prolétariat déjà largement constitué 200 ans avant la Révolution Industrielle. Les luttes des hérétiques, quant à elles, sont identifiées (fût-ce entre guillemets mais de manière « pas exagérée[e] ») à une « première ‘internationale prolétarienne’ ». De même pour le soulèvement dit des Cabochiens, à Paris en 1413, qualifié (toujours avec des guillemets) de « démocratie ouvrière » (p. 85), ou celui des Ciompi, à Florence, promu à la page suivante – et cette fois, sans guillemets – au rang de « dictature du prolétariat ». Quant aux mentalités du XVe au XVIIIe siècle, elles sont décrites p. 299-300 comme complètement dominées par la bourgeoisie… qui n’est pourtant pas (encore) la classe dominante dans la plupart des régions concernées. La noblesse a d’ailleurs tendance à disparaître de l’ouvrage, comme si elle était déjà un épiphénomène à l’époque moderne.

Ce sentiment d’anachronisme semble prendre racine aux origines même du projet de l’auteure, qui précise en introduction avoir forgé son analyse de la chasse aux sorcières en observant les effets de la politique de la Banque Mondiale au Nigéria lorsqu’elle y enseignait dans les années 1990. Lorsque tout est ainsi semblable à tout, quels que soient les contextes et les époques, on obtient des formules comme celle de la page 112, à propos de la privatisation des terres, présentée comme un phénomène mondial dans le cadre de la naissance du capitalisme :

« Le processus de privatisation de la terre le plus massif eut lieu en Amérique où, au milieu du XVIIe siècle, les espagnols s’étaient appropriés un tiers des terres indigènes communes avec le système de l’encomendia. La chasse aux esclaves en Afrique eut aussi pour conséquence la perte de terre, qui priva de nombreuses communautés de leurs meilleurs jeunes. »

Il est pourtant bien étrange de parler de « privatisation des terres » à propos d’une pure et simple conquête de rapine doublée d’une intensification de la capture d’esclaves africains qui ne s’accompagnait d’aucune conquête territoriale à cette époque (les Européens n’allaient le plus souvent pas capturer les esclaves eux-mêmes et faisaient faire le sale boulot à des groupes locaux qu’ils favorisaient). La question de la privatisation obsède véritablement Silvia Federici, qui propose page 145 cette autre formule pour le moins mystérieuse: « Même le rapport individuel à Dieu fut privatisé ». On imagine certes mal « un rapport individuel » être autre chose que privé… Remarquons toutefois que ce paragraphe, qui explique que « tout a été privatisé, même le rapport à Dieu », est suivi d’un autre qui concerne… le développement de l’assistance publique et l’étatisation du rapport entre les classes. Comprenne qui pourra.

L’impression d’anachronisme est également alimentée par un vocabulaire outrancier et volontairement polémique. Il en va ainsi de l’emploi aussi répété qu’injustifié des mots tels que « génocide », « holocauste », ou encore page 194 de l’expression « camps de la mort » à propos des dégâts sur la santé des travailleurs dans les mines d’Amérique du Sud. Loin d‘aider à comprendre ce qui est ainsi désigné, ce recours abusif à des termes contemporains faisant référence à la politique des nazis brouille les enjeux du passé et donne la désagréable impression qu’il faille systématiquement convoquer Auschwitz à tout propos pour frapper les esprits, comme si en dessous de ce degré d’horreur, une réalité ne pouvait pas être vraiment horrible...

Dans un autre ordre d’idées (mais dans le même esprit), on relèvera l’affirmation gratuite de la page 376[13], selon laquelle les calomnies déversées sur les « pétroleuses » durant la Commune de Paris de 1871 étaient « tirées du répertoire de la chasse aux sorcières ».

Ainsi que le montre aussi l’usage tous azimuts de l’idée d’ « enclosures » (voir la seconde partie de ce texte sur le site de Christophe Darmangeat : http://cdarmangeat.blogspot.fr/2017/12/caliban-et-la-sorciere-silvia-federici.html ), Silvia Federici a l’air de penser que métaphore vaut démonstration, et que plus la métaphore est outrancière, plus la démonstration est censée être forte.

4) De la spéculation spéculative et des commentaires parfois surréalistes

Les passages qui visent à incriminer les philosophies de Hobbes ou de Descartes, d’une part comme des entreprises réactionnaires, d’autre part comme le soubassement intellectuel de la chasse aux sorcières, sont parmi ceux où l’auteure donne le plus l’impression de torturer les faits pour satisfaire un agenda préétabli. Plutôt que de voir dans la dimension rationaliste de la pensée de ces auteurs un progrès par rapport aux conceptions religieuses dominantes à l’époque, Silvia Federici y lit plutôt… ce qui lui passe la tête. Il en va ainsi de ce passage, page. 221, à propos de la conception du corps comme une machine :

« Quand par exemple, Hobbes déclare que ‘le cœur est un ressort […] et les articulations autant de roues’, nous percevons dans ses mots un esprit bourgeois pour lequel, non seulement la condition et la destination de l’existence du corps sont le travail, mais encore le besoin se fait sentir de transformer toutes les dispositions corporelles en dispositions au travail ».

Quel rapport entre cette très courte citation de Hobbes et ce que l’auteure lui fait dire ?

De telles perceptions extra-textuelles virent parfois carrément à une forme de complotisme historique. Par exemple, à la page suivante, Silivia Federici démasque Hobbes et Descartes et révèle qu’ils travaillaient en fait pour l’État. Plus exactement, elle « devine » la chose :

« Derrière cette nouvelle philosophie, nous devinons une vaste initiative de l’Etat, par laquelle ce que les philosophes qualifièrent d’irrationnel fut déclaré criminel. (…). C’est pourquoi à l’apogée de ‘l’âge de la Raison’, l’âge du scepticisme et du doute méthodologique, nous avons une attaque féroce du corps, si bien épaulée par la plupart de ceux qui adhéraient à la nouvelle doxa ».

Où l’on apprend donc que, au delà des cas de Hobbes et de Descartes, les philosophes rationalistes de l’époque moderne relayaient en fait dans leurs œuvres le programme politique préexistant d’un Etat bourgeois encore en gestation mais déjà pleinement conscient, là où l’on s’accordait jusque là sur le fait que ces mêmes philosophes, au nom de la rationalité, s’opposaient le plus souvent aux pouvoirs constitués de leur époque, à savoir l’État allié à l’Église. Il est vrai qu’on matière de révisions fondamentales du savoir historique, on n’en est plus à une près.

Toujours en matière de libre interprétation, les amateurs de freudo-scatologie seront ravis de constater que Silvia Federici marche sur les traces du psychanalyste viennois, en théorisant une sorte de « stade anal » du développement de la pensée bourgeoise en matière d’organisation du travail :

« On peut rapporter la grande passion médicale de l’époque, l’analyse des excréments, de laquelle on tirait de multiples déductions sur les tendances psychologiques de l’individu (et vice versa), à cette conception du corps comme réceptacle d’impuretés et de dangers cachés. Clairement, cette obsession pour les excréments humains reflétait en partie le dégoût que commençait à éprouver la classe moyenne pour les aspects non productifs du corps (…). Mais dans cette obsession ont peut aussi lire le besoin bourgeois de réguler et de nettoyer le corps-machine de tout élément qui pourrait interrompre son activité, et créer du ‘temps mort dans la dépense de travail’ ». (p. 246)

« Clairement », vraiment ? On pourrait pourtant penser plus simplement que ces pratiques médicales liées aux excréments ont, comme pour la saignée, un rapport avec les conceptions préscientifiques du corps qui sont à l‘époque celles de la théorie des humeurs. L’auteure pratique ici une sorte de mise en abyme de son propos, puisque, comme les médecins de l’époque dont elle parle, elle fait aussi dire aux excréments beaucoup (trop) de choses, en fonction de … son humeur.

Page 304, on passe de la libre interprétation freudienne au véritable délire interprétatif à la mode lacanienne, celui qui voit un Phallus en toute forme vaguement oblongue :

« La répulsion que la sexualité non-procréative commençait à inspirer transparaît bien dans le mythe de la vieille sorcière volant sur son balai, qui, tout comme les animaux sur lesquels elle voyageait aussi (chèvres, juments, chiens) était la projection d’un pénis en extension, symbole d’une luxure débridée ».

Le plus amusant ici est encore le fait que la jument soit considérée comme une extension du pénis, alors qu’il s’agit de la femelle du cheval. Que n’aurait-on pas entendu si la sorcière avait voyagé à dos de cheval mâle, dont on sait la taille impressionnante de l’organe reproducteur !

Dans un autre ordre d’idées – encore que… – on ne peut passer sous silence la manière dont Federici traite les pratiques anthropophages des sociétés amérindiennes. Prétendant – contre toute évidence, comme on peut s’en convaincre en lisant les ouvrages en question - que les premiers européens qui relatèrent ces pratiques s’en servaient pour rejeter les Indiens dans l’animalité, elle enchaîne :

« Il faut aussi noter que les rituels cannibales découverts en Amérique et qui occupent une bonne place dans les récits de la conquête n’ont pas dû être bien différents des pratiques médicales alors populaires en Europe. Au XVIe, XVIIe, et même au XVIIIe siècle, boire du sang humain (particulièrement lorsque le sang était récolté après une mort violente) […] étaient des remèdes courants pour traiter l’épilepsie et autres maladies dans de nombreux pays européens. » (p. 336)

Il est vrai que des pratiques médicales de cet ordre sont attestées dans l'Europe moderne, comme l'évoque l'ouvrage de Richard Sugg Mummies, Cannibals and Vampires. Mais il apparaît que pour les besoins de sa démonstration, Federici considère comme un détail le fait qu’en Europe, on ne buvait que le sang ou ne consommait des parties du corps que d’individus déjà décédés... alors qu’en Amazonie, on capturait des prisonniers et on les mettait à mort dans le seul but de les dévorer.

Et puisqu’un petit sketch des Monty Python vaut souvent mieux que de longues explications, convoquons donc celui sur le « donneur de foie » pour illustrer la subtile différence entre les deux types de situations :

- Déraison et rejet du rationalisme.

Pour finir, insistons sur le fait que le manque de scientificité de la démonstration proposée dans Caliban… a au moins le mérite de la cohérence épistémologique, puisque l’auteure manifeste régulièrement au cours de l’ouvrage son rejet de la science et de ses méthodes. Et il s’agit là d’un élément structurant de sa vision du monde, puisqu’à plusieurs reprises dans le livre elle cite et reprend à son compte les analyses de Carolyn Merchant, selon lesquelles l’émergence du rationalisme scientifique a été un facteur d’accroissement de l’oppression des femmes – et qu’elle a été essentiellement cela.

Revenons sur la manière dont elle s’insurge à propos de la couverture du livre d’anatomie de Vésale : « Le théâtre anatomique révèle au regard du public un corps désenchanté, profané ». Elle reproche ainsi à Vésale, qu’elle finit par citer plus loin dans le texte, une vision « mécaniste » du corps conçu comme machine. Mais que propose-t-elle à la place ? Une vision plus fantasmée et moins scientifique du corps, comme page 219, où l’on apprend que la science anatomique naissante fait elle aussi partie du grand complot pour asservir les femmes au service du capitalisme :

« Poser le corps en terme de mécanique, vide de toute téléologie intrinsèque, ces ‘vertus occultes’ que lui attribuaient autant la magie naturelle que les superstitions populaires de l’époque, permit de rendre intelligible la possibilité de le subordonner à un procès de travail reposant de façon croissante sur des formes de comportement uniformes et prévisibles ».

Siliva Federici consacre ainsi de longs développements à expliquer que les attaques contre les sorcières étaient aussi une attaque rationaliste contre la vision magique du monde, une vision qui pour sa part aurait été plus respectueuse de la nature et du corps. Le capitalisme avait, selon elle, besoin de détruire la croyance en la magie pour imposer sa propre vision du monde, et les philosophes rationalistes l’ont sciemment aidé. Elle cite à l’appui de cette thèse un autre petit passage de Hobbes, selon lequel les gens obéiraient mieux si la croyance dans la magie était éliminée. Hobbes est effectivement un philosophe de l’ordre, paniqué par les exactions des guerres civiles anglaises et dont les idées visent avant tout à l’évitement du chaos. Pour autant, voici restituée la totalité du passage du Léviathan incriminé par Federici :

« Si la peur superstitieuse des esprits était écartée, et avec elle les pratiques divinatoires faites à partir des rêves, les fausses prophéties et beaucoup d'autres choses qui en dépendent, par lesquelles des individus adroits et ambitieux trompent les petites gens, les humains seraient mieux disposés qu'ils ne le sont à l'obéissance civile. ».

On voit que ce qui motive Hobbes, tout autant que l’ordre social, c’est ici de lutter contre le pouvoir que donne la possibilité d’exploiter la crédulité d’autrui. Et, dans l’Europe moderne, pour laquelle Federici a tendance à oublier ou minimiser le poids de l’Eglise, cette démarche des philosophes matérialistes comme Hobbes a quelque chose de subversif, même en ce qui concerne l’auteur du Léviathan, puisque celui-ci écrit quelques lignes plus haut dans son livre :

« Pour les fées et les fantômes errants , l'opinion [qu'ils existent], je pense, a été à dessein enseignée, ou non réfutée, pour garder le crédit de l'utilisation de l'exorcisme, des signes de croix, de l'eau bénite, et d'autres pareilles inventions des hommes qui s'occupent de spiritualité ».

Pour un philosophe de l’ordre, voilà une bien belle attaque contre ce qui est peut-être, via l’abus de crédulité, le principal garant de l’ordre établi à l’époque !

Certes, les philosophes rationalistes de cette époque étaient, tant dans leurs idées philosophiques que politiques, loin d’être des révolutionnaires prolétariens. Mais alors, pourquoi ne pas critiquer chez eux l’insuffisance de la rupture avec l’ancien monde, les concessions aux idées anti-rationalistes (en particulier, l’idée divine), bref, l’inconséquence de leur matérialisme ? Federici choisit, au contraire, sous prétexte d’une solidarité avec les victimes de l’ordre nouveau qui se mettait alors en place, de reprendre à son compte, fût-ce d’une manière insidieuse, les pires griefs contre la science et la raison.

Ainsi, pour étayer sa thèse anti-rationaliste, elle va puiser ses citations presque uniquement chez le plus conservateur des philosophes rationalistes de l’Europe moderne. On aimerait savoir comment des gens bien plus représentatifs, comme Hume, Locke, Diderot, d’Alembert, d’Holbach ou même Voltaire s’insèrent dans sa grille d’analyse selon laquelle les rationalistes auraient été une force au service de l’ordre établi, là où les croyances magiques auraient été plus libératrices. En tous cas, même la physique newtonienne, réduite ici au rang de simple croyance, est indirectement complice de la chasse aux sorcières : « après que la physique newtonienne avait répandu la croyance que le monde naturel était vide de puissances occultes » (p. 237). Entre science et magie, la camarade Federici a choisi son camp : « Cherchant à contrôler la nature, l’organisation capitaliste du travail se devait de contrer l’imprédictibilité inhérente à la pratique de la magie, et empêcher que s’établissent des relations privilégiées avec les éléments naturels » (p. 274 ): « La lutte contre la magie a toujours accompagné le développement du capitalisme, et ce jusqu’à aujourd’hui » (p. 273). Concédons toutefois que certaines révélations stupéfiantes viennent nuancer ce tableau, même si elles n’aident pas vraiment à éclairer le lecteur ; on apprend ainsi que « La physique newtonienne devait quant à elle sa découverte de l’attraction gravitationnelle non à une perception mécaniste, mais à une conception magique de la nature » (p. 372[14]). Comprenne qui peut.

Le « matérialisme » du féminisme dont se revendique Federici se change ainsi allègrement en son contraire : un argumentaire représentatif de l’écoféminisme, qui se méfie politiquement de la rationalité et de la science pour leur préférer magie et superstitions. Et si, comme elle l’affirme, cette lutte est encore pertinente aujourd’hui, Silvia Federici sera peut-être présente à Washington en janvier 2018 pour faire reculer la politique de Donald Trump… en lui jetant un puissant sort, tous ensemble, entre sorcières :

[Si l’on peut entièrement partager la fin qui motive cette initiative, on se permettra quand même d’être un peu réservé quant aux moyens choisis pour mettre en échec le président états-unien.]

L’obsession de l’auteure à voir du contrôle social croissant dans le moindre progrès scientifique n’est jamais convaincante, mais elle vire carrément au ridicule lorsque p. 232 elle stigmatise même la simple vulgarisation des connaissances astronomiques :

« La force inspiratrice du besoin de contrôle social est évidente jusque dans le champ de l’astronomie. Un exemple classique est celui d’Edmond Halley (le secrétaire de la Royal Society) qui, au moment de l’apparition en 1695 de la comète à laquelle on donna plus tard son nom, organisa des clubs dans toute l’Angleterre en vue de démontrer la prédictibilité des phénomènes naturels afin de dissiper la croyance populaire selon laquelle les comètes annonçaient des désordres sociaux ».

Ainsi, le fait de diffuser dans la population les connaissances en astronomie serait du « contrôle social » ? Silvia Federeci trouve-t-elle plus libérateur de maintenir la connaissance scientifique au sein des élites et de manipuler le bon peuple en lui faisant croire que tel ou tel phénomène astronomique serait un signe quelconque de l’action d’une puissance invisible à laquelle il faudrait se soumettre ?

Après avoir affirmé que les tenants les plus célèbres de la science moderne naissante ne se sont à l’époque pas particulièrement opposés à la chasse aux sorcières, la conclusion vers laquelle tendent tous ces développements apparaît noir sur blanc page 320 : « La question qui reste en suspens est de savoir si l’essor de la méthode scientifique moderne peut être considéré comme la cause de la chasse aux sorcières » !!! Et de convoquer à nouveau Carolyn Merchant, qui explique que l’origine ultime de la chasse aux sorcières serait… la philosophie mécaniste de Descartes. L’argumentation, d’une légèreté pachydermique, repose encore une fois sur une simple coïncidence chronologique et sur un usage abusif de la métaphore en guise de preuves :

« Merchant y voit une preuve dans le lien entre persécution des sorcières et essor de la science moderne dans l’œuvre de Francis Bacon, l’un des pères réputés de la nouvelle méthode scientifique, qui démontra que le concept d’investigation scientifique de la nature était calqué sur les interrogations des sorcières sous la torture, dépeignant la nature comme une femme à conquérir, à démasquer et à violer » (p. 321)

Que répondre à de telles inepties ?

D’abord qu’elles rappellent immanquablement cette autre séquence des Monthy Python, qui elle aussi met en cause la méthode rationnelle d’investigation dans la condamnation d’une sorcière. Une scène culte dont le contenu n’est sans doute pas plus éloigné de la réalité historique que ne l’est le développement de Federici :

On pourrait également objecter que les rationalistes de l’époque n’étaient pas vraiment en position de force et que leur silence éventuel peut aussi s’expliquer par la volonté de préserver leurs propres vies peut-être déjà menacées par ailleurs. Faut-il rappeler que Giordano Bruno a lui aussi fini sa vie sur un bûcher en 1600, comme bien des supposées sorcières ?

Mais surtout, il existe un contre-exemple majeur à la thèse de Silvia Federici, qu’elle se garde bien d’évoquer, en la personne de Jean Wier (ou Johann Weyer), médecin et philosophe du XVIe siècle, ancêtre de la psychiatrie, qui a joué un rôle dans la lutte contre la chasse aux sorcières en expliquant que celles-ci n’étaient pas possédées par le démon mais victimes d’hallucinations.[15] Jean Wier a écrit deux livres qui dénoncent la chasse aux sorcières : De praestigiis daemonum en 1563 et De Lamiis en 1582[16]. Voici ce qu’en dit Brian P. Levack, un spécialiste de cette période déjà mentionné :

« Ses livres constituaient une attaque frontale des conceptions exprimées dans le Malleus Malleficarum. Pour soutenir ses thèses, Weyer utilisa ses connaissances médicales en prétendant, d’une part, que les soi-disant maleficia des sorcières pouvaient s’expliquer par des causes médicales et naturelles et, d’autre part, que les confessions des sorcières relatives à leurs activités diaboliques étaient en bonne partie la conséquence d’un trouble de l’utérus, appelé mélancolie ».[17]

En fin de compte, à propos du rapport entre rationalisme et chasse aux sorcières, il conclut à l’exact inverse de Federici :

« La menace que l’humanisme renaissant représentait pour le concept cumulatif de sorcellerie n’était pas une illusion. Des hommes comme Didier Erasme, Pietro Pomponazzi et André Alciat attaquaient certaines croyances concernant la sorcellerie, tandis que Cornelius Agripa de Nettesheim, le grand adepte de la magie savante, critiquait aussi bien le Malleus malieficarum que les procès contre les sorcières. Vers la fin du XVIe siècle, la plupart des sceptiques qui avaient contesté les doctrines contenus dans le Malleus Maleficarum – comme Weyer, Scot et Montaigne – étaient des hommes de formation et d’intérêt humanistes. »[18]

Federici évoque Levack à quelques reprises dans son ouvrage. Mais, à la lumière de ce qui précède, on peut se demander si elle l’a vraiment lu, ou si elle a choisi de simplement ignorer tout contenu qui ne collait pas avec sa thèse.

En sachant que ce qui ne colle pas avec sa thèse, bien souvent, c’est tout simplement… le réel.

Notons enfin que l’idée martelée par Federici, selon laquelle l’avènement de la médecine moderne fut un combat mené par le patriarcat triomphant, et que la chasse aux sorcières visait les guérisseuses, en particulier les sages-femmes, n’a rien de nouveau. Dès 1973, Barbara Ehrenreich et Deirdre English affirmaient que le but avait été d’éliminer les rivales des médecins hommes, et d’assurer ainsi la domination masculine sur la profession médicale. Or, cette idée a depuis longtemps été démentie – selon la spécialiste déjà citée, Alison Rowlands, elle procède :

« (…) de mythes sans base factuelle forgés par des auteurs du XIXe et du XXe siècle, que les féministes ont adopté de manière acritique pour servir leurs propres agendas. (…) Les historiens ont réfuté l’idée que les sages-femmes et les guérisseuses aient été les cibles spécifiques d’une chasse aux sorcières orchestrée par les élites. Il arrivait que les sages-femmes soient poursuivies pour sorcellerie, mais elles avaient beaucoup plus de chances de participer à des poursuites pour infanticide que de se voir elles-mêmes accusées d’user de sorcellerie pour tuer les enfants qu’elles avaient mis au monde ».

Pour conclure cette première partie

Il peut arriver que des évolutions de la société donnent de nouvelles idées aux scientifiques, et qu’elles conduisent à regarder différemment une réalité que l’on avait déjà investiguée, mais qui est judicieusement ré-éclairé par ces nouvelles préoccupations. C’est par exemple d’une certaine manière ce qui s’est passé en biologie avec la montée de l’acceptation sociale de l’homosexualité suite aux luttes des années 1960 et 1970 : les biologistes se sont mis à s’intéresser au sexe des animaux qu’ils voyaient copuler et se sont rendus compte qu’en fait il y avait parmi eux une partie de « couples » de même sexe bien plus importante que ce que l’on n’avait cru jusqu’alors… faute de s’être simplement intéressé à la chose.

Ce genre de changement de paradigme peut se produire en histoire, et le révisionnisme peut être fécond.

Mais pour que cette nouvelle perspective soit une avancée, et non une simple lubie, elle doit s’appuyer sur des observations solides et sur des archives conséquentes ; elle doit prouver sa légitimité pour mériter de corriger, voire de remplacer, l’ancienne. Ainsi, pour réévaluer la portée historique de la chasse aux sorcières – et, au-delà, de la place assignée aux femmes dans l’accumulation primitive du capital –, ainsi que Silvia Federici prétend le faire, il faudra bien plus que des chiffres sortis d’un chapeau, des « preuves » indirectes, de pures spéculations intellectuelles, des « oublis » qui arrangent bien et, pour faire bonne mesure, quelques documents détournés de leur sens réel.

Yann Kindo et Christophe Darmangeat

Deuxième partie de cet article disponible sur le blog de Christophe Darmangeat :

http://cdarmangeat.blogspot.fr/2017/12/caliban-et-la-sorciere-silvia-federici.html

[1] Nous nous sommes rendus compte au moment de la rédaction de cet article que nous n’avions pas travaillé, chacun de notre côté, à partir de la même édition. Afin de nous simplifier la déjà bien lourde tâche, les numéros de page indiqués dans la première partie correspondent à l’édition de 2017, alors qu’ils correspondent à celle de 2014 dans la deuxième partie de cet article.

[2] https://www.ensemble-fdg.org/content/dtruire-les-femmes-pour-construire-le-capitalisme-un-ouvrage-essentiel-de-sfederici

[3] https://www.contretemps.eu/origines-capitalisme-patriarcal-entretien-silvia-federici/

[4] https://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/DESQUESNES/50775

[5] http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/07/09/le-corps-terrain-originel-de-l-exploitation-des-femmes_4454118_3260.html

[6] In Georges Duby, Féodalités, Gallimard-Quarto 1996, p. 141

[7] . On peut déplorer à ce sujet le travail de l’éditeur, qui n’aide pas à la compréhension. On peut par exemple trouver dans la deuxième édition page 89 une illustration avec une légende à propos des dégâts de la Peste Noire de 1348 en Europe, alors qu’il s’agit en fait de la représentation d’un bordel au XVe siècle, une erreur qui ne semble pas figurer dans l’édition originale. Dans la première édition, par contre, c’est une même légende qui se retrouve sous deux illustrations différentes, page 79 et page 95.

[8] http://expositions.bnf.fr/.../extra/antho/moyenage/3.htm

[9] Robert DELORT, La vie au Moyen Age, Seuil, 1982, p.103

[10] https://fr.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica

[11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Roosebeke#cite_note-3

Edit du 22/08/2020 : On nous signale que Wikipédia donne deux références à ce chiffre, et qu'elles se contredisent entre elles sur le point que nous soulevons :

"Les sources de wikipédia sont disponible en ligne. Dans la première, p38, il est écrit :

"cette erreur provoqua la mort de 26 000 rebelles"

https://books.google.fr/books?id=t5B-lzjx93wC&pg=PA38...

Dans la seconde :

"Il resta 26 000 morts sur la place"

https://books.google.fr/books?id=6bgYAAAAYAAJ&pg=PA430..."

Dont acte.

On remarque que (mais, honnêtement, c'est un hasard), la source qui dit ce que nous avons repris (26 000 = nombre total de morts) est la plus ancienne, il est probable que l'autre, la plus récente, l'ait mal restituée en se fondant sur elle (faute d'être un chiffre vraiment différent reposant sur une évaluation plus récente et plus solide).

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Faggot_(slang)

[13] Edition de 2014

[14] Edition de 2014

[15] http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/wier.htm

[16] https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Wier#Le_De_praestigiis_daemonum

[17] Brian P. Levack, La grande chasse aux sorcières en Europe au début des Temps Modernes, Champ Vallon, 1991, p. 72

[18] Ibid, p. 70