En complément à mon billet précédent constitué d'extraits de mon entretien avec André, qui est décédé vendredi 26 novembre 2010, je publie ici quelques documents complémentaires, communiqués par Michèle, sa compagne.

YK

Témoignage de l'historien Michel Pigenet, auteur de l'ouvrage Les « Fabiens », des barricades au Front, pour lequel il avait rencontré André :

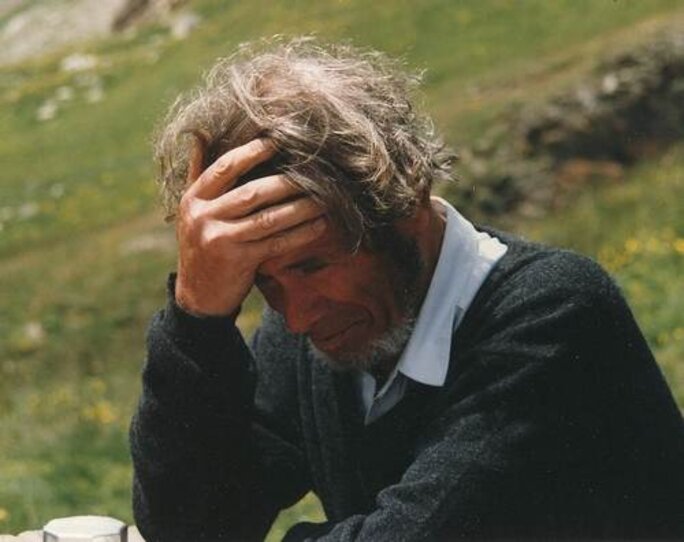

Un pur.

L’image colle au souvenir que je garde d’André. Un pur, mais non un de ces intellectuels aux « mains blanches » dont Péguy notait qu’ils n’ont pas de mains.

Géographe de terrain, militant exigeant, d’abord envers lui-même, discipliné, dévoué et fidèle, inflexible et rebelle, acquis une fois pour toute aux idéaux de justice et de fraternité, l’homme était à la fois simple, attentif, chaleureux et sensible.

Issu d’une lignée de savants engagés, il enrichit ce bel héritage sans jamais virer au rentier. Résistant à 17 ans, il n’eut de cesse, dès lors, d’être volontaire pour les missions les plus téméraires par crainte que son statut de fils du chef d’état-major national des FTPF déporté lui valut une quelconque protection. De la tirelire cassée au bénéfice de la République espagnole à la pancarte « Vive papa ! » dressée depuis le balcon familial face aux camelots du roi venus crier leur haine de son père, le parti pris d’André venait de loin. Pour l’avoir connu sur le tard et dans le cadre d’une recherche sur les volontaires oubliés de la « colonne Fabien », je ne saurais évoquer les multiples séquences d’une vie qu’il évoquait sans complaisance, entre humour et modestie de principe. Ainsi excellait-il dans le récit de la malencontreuse ouverture, aux pieds d’un agent de police, d’une valise contenant une mitraillette et remplie de billets de banque « saisis » à la recette municipale de Gentilly. La scène se passait à la veille de la Libération, plus précisément au Kremlin-Bicêtre, là même où, accueilli en juillet dernier pour une IRM urgente, il lâcha aux médecins qui, faute de personnel, voulaient l’obliger à passer la nuit sur place : « Vous n’allez pas m’enfermer dans un endroit que j’ai contribué à libérer ! ». Sans doute devait-il être très en colère, car la réplique n’était pas dans son style. L’historien peut témoigner du refus obstiné d’André à poser au héros. Qu’il s’agisse de ses fonctions à la tête du « détachement de la garde », le groupe de choc régional formé, début août 1944, par Fabien, ou, plus tard, de son commandement du « groupe de reconnaissance régimentaire » de la « colonne », il ne s’attardait guère sur l’action personnelle du lieutenant Moser, puis Murat, ses pseudonymes. Ses anciens compagnons seront heureusement plus prolixes sur ce point. Tout au long de ma recherche, André se révéla un témoin de premier ordre pour la compréhension du fonctionnement de l’unité, des sentiments et comportements de ses membres, de l’attitude des militaires traditionnels, des conditions de l’amalgame, etc. Son concours ne fut pas moins précieux pour m’introduire auprès de ses camarades.

Les liens tissés à ce moment ont évolué en amitié au fur et à mesure que l’exceptionnelle sincérité du témoin révélait les qualités de l’homme. De repas en échanges téléphoniques, nous passions inlassablement en revue un monde sur lequel la sévérité du jugement porté sur le présent et ses acteurs n’entamait pas l’optimisme du militant qu’il resta jusqu’au bout.

Michel Pïgenet

Agrandissement : Illustration 1

Extrait de Claude Bataillon, « Six géographes en quête d'engagement : du communisme à l'aménagement du territoire. Essai sur une génération. », Cybergeo. Revue européenne de géographie, N° 341, 27 juin 2006.

Cet article analyse et compare les trajectoires de 6 géographes qui ont été engagés au Parti Communiste et qui ont travaillé sur les pays de ce qui s'appelait alors le Tiers-Monde; Yves Lacoste, Bernard Kayser, Raymond Guglielmo, Michel Rochefort, Raymond Dugrand et... André Prenant. L'extrait ci dessous compare pour l'essentiel les trajectoires algériennes d'Yves Lacoste et d'André Prenant.

10. Trajectoires algériennes

Les trajectoires de Guglielmo, de Lacoste ou de Prenant sont très différentes de celles de ces trois collègues précédents et ils ont en commun d’inscrire très tôt leurs carrières à Paris. Comme assistants d’université (et bientôt maîtres-assistants quand cette fonction durable est créée : on dit de nos jours maîtres de conférence) : 1952 pour Prenant, 1955 pour Lacoste. Mais aussi le CNRS : 1956 pour Guglielmo, intégré à un centre de recherches logé à l’Institut de géographie, où l’on est en fait boursier de thèse sans autre obligation que quelques services de nature principalement bibliographique. Peut-on dire que le désir de boucler rapidement une thèse, pour obtenir une chaire, mais à l’époque obligatoirement en province, pouvait s’estomper progressivement pour ces Parisiens ?

En tout cas la trajectoire universitaire est fortement perturbée par la guerre d’Algérie (1954-1962) pour Prenant comme pour Lacoste. Mener des travaux de géographie impliquant des enquêtes socio-économiques en situation coloniale ne peut être qu’explosif. Un géographe travaillant dans son propre pays peut s’impliquer, avec quelques précautions, dans les tissus associatifs locaux, quitte à trouver le point de séparation, délicat, entre recherche et militantisme. Presque toujours un travail de ce type à l’étranger implique un "devoir de réserve" vis-à-vis des autorités locales, quitte à choisir à un moment le devoir de dénonciation qui vous coupera des sources d’information, ou vous liera à un des camps en présence dans une société conflictuelle. En situation coloniale, la distance du chercheur originaire de la puissance coloniale par rapport à son objet de travail est bien plus difficile à maintenir. Et par rapport aux autres parties du domaine colonial français, cette difficulté était maximale en Algérie, à fortiori après 1945. Or c’est dans ce pays, parce qu’il est incorporé beaucoup plus étroitement que la plupart des territoires de l’empire au système français, que la France a le plus d’enseignants du secondaire, ainsi que la seule université constituée hors de la "métropole". Soulignons que la géographie "coloniale" est bien plus difficile à construire en Algérie que dans les deux protectorats voisins, dans le Sahara ou dans l’Afrique au sud de celui-ci. Pour s’en tenir à l’Afrique du Nord, des travaux de qualité, impliquant du travail de terrain ont été menés dans ce cadre colonial en Tunisie (en particulier par Jean Despois), au Maroc (en particulier par Jean Dresch), au Sahara, par Robert Capot-Rey. Vers 1950, rien de comparable n’existe sur l’Algérie, où les quelques monographies "géographiques" datent d’avant 1914. Postérieurement les travaux de Lespès sur Alger ou Oran concernent presque exclusivement le milieu français, pour des villes où la population algérienne n'était guère visible."Il est clair que la géographie humaine de l’Algérie se heurte à une situation coloniale particulièrement inextricable, où l’imbrication des populations locales et immigrées rend toute enquête de terrain suspecte aux autorités administratives.

Voilà dans quel cadre Prenant, puis Lacoste se trouvent enseignants algérois, l’un puis l’autre. Le premier est professeur de lycée à Alger en 1949, et renoue ainsi avec un pays qui l’a passionné en 1946, mais aussi avec le combat anticolonialiste. Lui et sa femme Marie-Anne fréquentent, outre les gens du Parti communiste Algérien, ceux du journal Alger républicain, et des militants du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) et de l’UDMA (Union démocratique pour le Manifeste algérien). Un voyage de terrain en décembre 1949 avec Jean Dresch en Constantinois le décide pour un sujet de thèse sur les villes de l’Intérieur algérien et il se lance dans des enquêtes : Sétif, Sidi-bel-Abbes, Tlemcen ; Nedroma est traité en DES par Marie-Anne Prenant convertie à la géographie. C’est bien sûr le moyen de fréquenter des milieux où se concentrent les tensions et les frustrations que connaissent les couches sociales algériennes nouvelles, en contact direct avec les populations "pied-noires" de tous niveaux sociaux.

Tant par son enseignement de lycée que par ses recherches, Prenant est en situation fragile à Alger. Grâce à Dresch, il est nommé assistant à l’Institut de Paris (1952-56). Puis accueilli par le CNRS (1956-62), alors que la recherche en Algérie lui devient impossible. Nommé maître-assistant, c’est pour exercer à Alger dans l’Algérie nouvellement indépendante (1962-66), puis retour à Paris dans cet emploi. Les tâches militantes, celles de l’enseignement ont pris le pas sur un projet de carrière qui serait la rédaction malgré tout d’une thèse sur une vie urbaine algérienne totalement bouleversée par la guerre, puis par le départ des pieds-noirs. Prenant sera durablement invité par des organismes algériens comme expert en démographie.

En 1952, Lacoste relaie Prenant comme professeur de lycée à Alger. Il y fréquente les mêmes cercles que Prenant, mais dans des conditions bien plus tendues encore, en particulier à partir de 1955, quand s’installe la guerre qui a éclaté fin 1954. Il ne peut qu’à peine esquisser des recherches sur la Kabylie, où très vite le travail de terrain est rendu impossible par l’insécurité et par la répression militaire. Prévenu dès l’été qu’à l’automne 1955 il ne sera plus enseignant dans son lycée algérois, il est accueilli à son tour à ce moment comme assistant à l’Institut de Paris. Nos deux Algérois ont ensemble participé à la rédaction d’un ouvrage à la fois scientifique et militant sur l’Algérie, publié par les Editions Sociales12. La préparation de ce gros livre a été longue et le Parti semble avoir hésité à le publier, puis plus encore à le diffuser : porter en pleine guerre des jugements sur la nature du nationalisme algérien, comme sur le bilan de la colonisation française était plus que difficile. En comparaison, écrire en critique de la colonisation sur une Tunisie ou sur un Maroc dont nul ne mettait en doute l’identité nationale était infiniment plus simple.

Témoignage de Fayçal Ouaret, architecte et écrivain algérien

Un ami est mort

J'aurai désormais un regret éternel, celui de n'avoir jamais pu faire venir André à Sétif pour nous parler, comme il l'a fait ailleurs, (à Paris notamment, mais pas seulement) de ce qu'il avait retenu des massacres du 8 mai 1945, nous dire dans quelles conditions il avait retrouvé ses camarades (sétifiens) de combat (de la Deuxième Guerre Mondiale), lorsqu'il y vint comme enseignant de Géographie et chercheur sur l'Est algérien.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé...Lorsque je le vis la première fois, à Médéa, (j'étais parti de Sétif exprès pour le rencontrer), cet homme franc au visage angulaire et à la barbe fine, sans moustaches, disait: "Tandja ((grand quartier populaire de Sétif, né spontanément durant la Révolution) est la banlieue de Lyon" (pour rétorquer à un autre ami qui prétendait définir la banlieue comme étant l'endroit où la ville puise sa main d'oeuvre).

Les présentations étaient faites...

Le lendemain, Tewfik (Guerroudj), André et moi venions à Sétif passer deux jours chez moi, à (re)découvrir Sétif tel qu 'il l'a toujours aimé (c'était en Novembre 1986).

La ville lui doit d'avoir, le premier, dépouillé les archives municipales et les journaux locaux pour écrire son Histoire et celle de la région alentour durant la période coloniale.

Ensuite, il revint souvent à Sétif, et je peux m'enorgueillir d'avoir si souvent partagé avec André tant de bonnes choses, d'interminables discussions autour de communes passions: L'Algérie, son sol, ses hommes, son Destin.

Il me restera aussi ce ridicule entêtement de ma part, voulant absolument avoir raison contre André sur un point de l'Histoire de l'Algérie, jusqu'à le faire pleurer; je ne savais pas alors qu'il était tellement fragilisé par la maladie qui le rongeait déjà. J'ai encore honte, en évoquant ce douloureux moment, aujourd'hui plus que jamais, puisque je ne revis plus André depuis cet épisode.

Il me restera tout de même une joie, celle d'avoir dans un de mes écrits ("J'ai déserté mes sentiers de pierres, lettres et autres écrits", éditions Barzakh, Alger, septembre 2001), rendu simplement à André Prenant l'hommage qu'il me revenais naturellement de lui faire, au nom de tous ceux qui, à Sétif comme à travers tout le pays, ont eu à apprécier les grandes qualités de coeur de ce grand amoureux de l'Algérie.

Je viens de l'apprendre à l'instant (Lundi 29 Novembre), André Prenant nous a quitté Vendredi 26 Novembre 2010, à 84 ans.

Prière pour l'absent.

Fayçal Ouaret