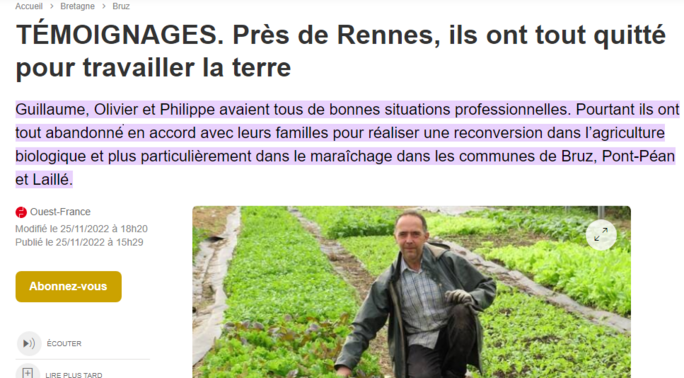

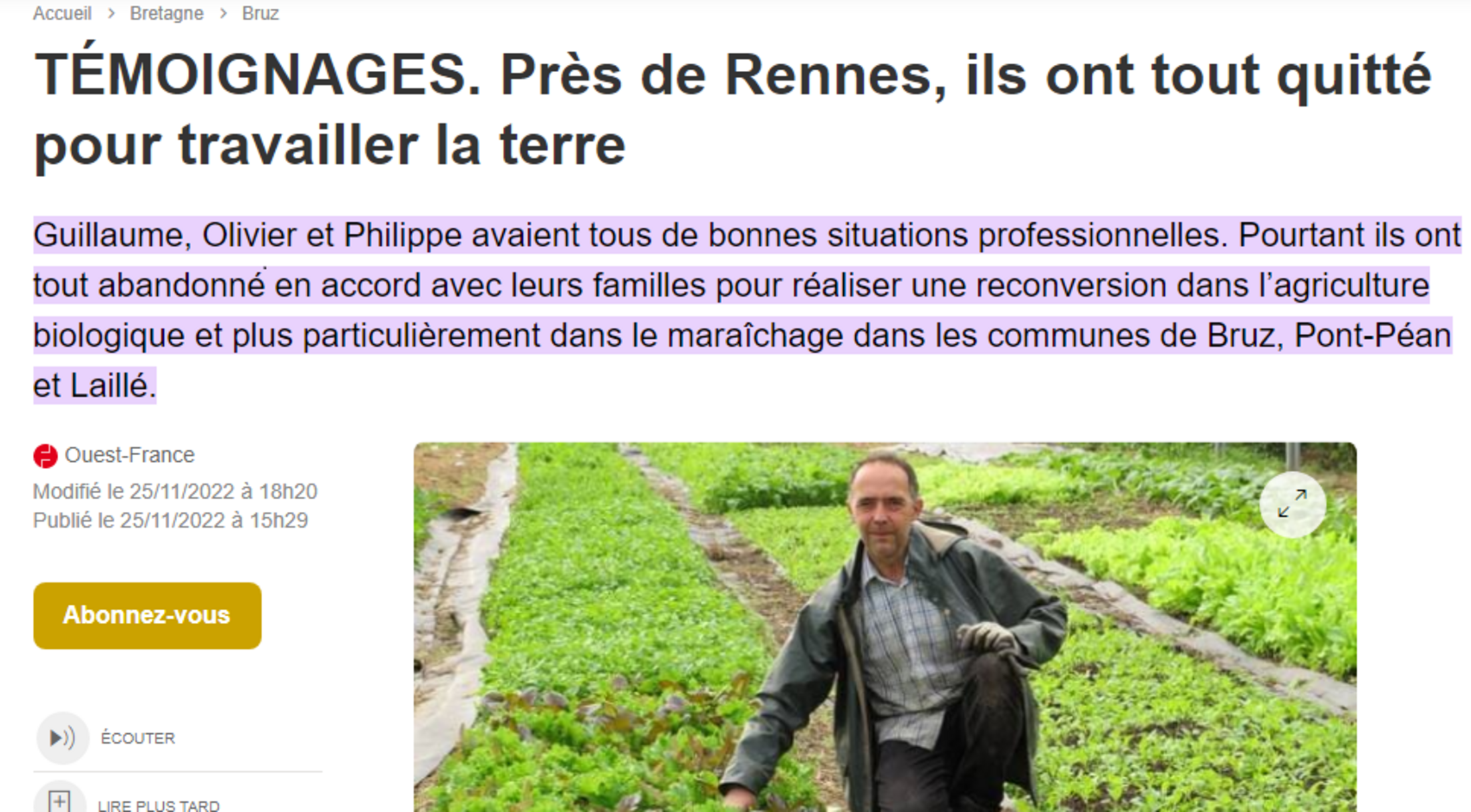

Depuis le gross buzz délirant des étudiants d’Agroparitech qui ont choisi de « déserter », le marronnier médiatique écolo à la mode en ce moment, c'est indubitablement celui de l'"ingénieur" qui "plaque tout" pour aller faire un truc bio plus ou moins ésotérique dans un coin de campagne plus ou moins reculée.

Pour l'instant, en pratique, ce genre de choses peut sans doute encore se faire, mais c'est un marché de niche qui va vite être saturé, si l’on consulte les colonnes d’Ouest France :

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Bien entendu, c'est encore mieux si ce qui est cultivé en bio, c'est des "plantes médicinales " :

Agrandissement : Illustration 5

On note que dans le commentaire leurs plantes sont "aromatiques", alors que dans le titre elles sont "médicinales" (whatever that means...). Leurs plantes, c'est bon pour tout, en fait

Dans ces reportages à la mode comme dans les pseudo-médecines, le témoignage vaut preuve de l’efficacité : il y a des gens qui le font, c’est donc que ça marche. CQFD.

Une autre facette de ces témoignages qui attire le chaland, c’est que les gens concernés auraient semble-t-il « tout quitté ».

Dans la quasi-totalité de ces cas, « Tout quitter", c’est quand même beaucoup ou surtout quitter la ville, avec ses bars et restaurants, ses quartiers pour le shopping, ses épiceries ouvertes après 20h00, etc.

Si le gros kiff c’est de « tout quitter », que ne voit-on plus de témoignages du même genre sur les migrants, infiniment plus nombreux et plus significatifs de la réalité du monde du travail, qui ont littéralement tout quitté pour tenter d’aller plus prosaïquement balayer les rues d’une métropole européenne ou se casser les reins sur un chantier.

(soyons honnête et précisons qu’on trouve un témoignage de ce genre dans Ouest France, ici).

Parfois, ce simple schéma qui vante les mérites du retour à la terre bio s’accompagne d’autres considérations supplémentaires plus ou moins obscures :

Agrandissement : Illustration 7

Je me demande ce que ça peut-être, un paysan qui ne fait pas de l'"agroalimentaire"...Un paysan qui cultive du coton ? Des biocarburants ?

En tous cas, ça n'a évidemment rien à voir avec le fait qu'ils produisent leurs propres semences ou pas, on est sur du vocabulaire qui est un marqueur, et pas réellement un signifiant.

Le délire croissant sur la permaculture sans pesticides, l'autonomie alimentaire et le retour à la terre est devenu tellement prégnant que maintenant on trouve même dans le journal des articles pour nous informer que y'a des gens qui font un potager :

Agrandissement : Illustration 8

Bientôt dans Ouest France : "Faire la vaisselle sans lave-vaisselle et travailler à temps plein, c'est possible. Ils se lancent. Notre reportage exclusif chez ce couple qui déconstruit les idées reçues et réinvente la vie. Vous n'en reviendrez pas"

Si le fait de faire un potager fait désormais le buzz, on constate qu’il se passe aussi d’autres choses extraordinaires dans ce beau pays, comme le fait qu’il y a des gens qui vivent au bord de la forêt et qui parfois vont s'y promener (si si, je vous jure, c'est dingue tout ce qui se passe dans le monde du retour à la nature naturelle)

Agrandissement : Illustration 9

Moi, connement, je me contente de promener mes chèvres en bouquinant. C'est parce que je suis un abruti de rationaliste enchaîné à la société industrielle.Il y a des gens qui font exactement la même chose, mais eux ils en font un témoignage pour bobos des villes en expliquant avec profondeur que la nature est « une école qui ne ferme jamais ses portes ». Rien à voir.

On note aussi dans l’article qu’un intervenant nous précise que "toutes les réponses sont dans la nature". Ce avec quoi on est évidemment assez d'accord quand on pense que le surnaturel n'existe pas.

Toujours plus loin dans le délire passéiste et réactionnaire, on trouve cette boulangère normande qui moissonne à la main comme autrefois. Si c’est « comme autrefois », c’est que c’est vachement cool, parce que « autrefois », c’était trop bien (les données sur l’évolution de la mortalité infantile semblent nous dire le contraire, mais peu importe)

Agrandissement : Illustration 10

En vrai, le travail n'est ici pas fait par "la" boulangère, évidemment, mais par une armée de bénévoles qui visiblement n'ont que ça à foutre de leurs journées, et qui ont un revenu par ailleurs. Si tous ces gens adorent sur leur temps de loisir se niquer le dos et les genoux, je leur signale que j'habite sur une colline au-dessus de Privas, et que mes ruminants ne bouffent pas les orties. Je veux bien les inviter à venir bosser gratuitement chez moi et rebaptiser ça quelque chose comme : "Gestion de la biodiversité à l'ancienne", pas de souci. Si ça peut rendre service....

Tout ceci était devenu assez commun depuis quelques années, mais avec le débat sur la réforme des retraites, un nouveau type de portrait vaguement pétainiste dans sa relation au travail est venu envahir les colonnes des journaux en général, et de Ouest France en particulier (ils ont l’air d’être à la pointe de ce format). Ces temps-ci, le nouveau truc qui marche, c’est la vieille personne qui à 70 ans passés ne veut surtout pas arrêter de bosser parce que le travail c’est trop le bonheur :

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Et enfin, pour la bonne bouche :

Agrandissement : Illustration 15

Bientôt pour vous dans Ouest France : « L’alcool et la cigarette, ça conserve. La preuve : à 67 ans, Michel joue dans un porno. »

On pourrait penser dans un premier temps que la floraison des "A 78 ans elle n'a pas lâché son métier de coiffeuse" est le pendant de droite des "Ce couple d'ingénieurs a tout lâché pour produire des herbes médicinales dans les Cévennes". Peut-être... Mais, encore une fois, je me demande si dans tout ça il n’y a pas quand même un petit fond commun proudhono-pétainiste -ou a minima jenpierrepernaudiste - sur le kiff du travail à l’ancienne.

En tous cas, avec ces témoignages opportuns de septuagénaires épanouis au boulot, on est à la limite de ce sur quoi ironisait le très regretté Charb.

Agrandissement : Illustration 16

Faisons remarquer d'ailleurs qu'en matière de rapport absurde aux chiffres supposés probants, le "On vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps" vaut à peine mieux que ce sur quoi le dessin ironise. On ne voit pas pourquoi le A (On vit plus longtemps) devrait entraîner automatiquement le B (On doit travailler plus longtemps), surtout pas dans un contexte où les capitalistes battent un peu partout des records de profits pour des montants bien supérieurs aux déficits attendus des caisses de retraite.

Non seulement cette corrélation n’a pas de raison de devenir une causalité, mais on a même plein de bonnes raisons de penser qu’il existe une causalité entre ces deux variables qui fonctionne pile en sens inverse : c’est - entre autres - parce que l’on se tue moins qu’avant au travail, du fait des progrès technologiques et des « acquis sociaux » en matière de retraite à 60 ans, que l’espérance de vie a augmenté.

Et l’on a de bonnes raisons de penser que si en sens inverse on rallonge la durée du travail (et qu'on abdique volontairement ou de manière forcée les bienfaits de la civilisation industrielle honnie par les écolos), on vivra moins longtemps.

Conclusion : tous en grève et aux manifs ce mercredi 15 pour la nouvelle journée de lutte contre la démolition de nos retraites et de nos conditions de vie !

Yann Kindo

Article édité le 17/03 : Rajout de image de la Manche Libre

Article édité le 22/03 : Rajout de l'image des cadres éleveurs de cochons