Jour après jour, le monde assiste en direct à un phénomène historique et parallèle : l’affaiblissement de la principale superpuissance, les États-Unis, et, en contrepoint, le renforcement de son président élu, Donald Trump. En d’autres termes, un homme avide de pouvoir est en train de remodeler une immense puissance fédérale à son image sombre.

Rien de nouveau sous le soleil, sans doute. Mais nous savons qu’en cette période précise, les néo-autocrates s’inspirent mutuellement pour avancer, chacun renforçant l’audace des autres. Si l’on élargit le cadre, l’interaction discrète entre Trump et le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, apparaît d’autant plus frappante.

Lors de l’ouverture annuelle de l’Assemblée générale de l’ONU, la rencontre la plus marquante fut sans conteste celle entre le président américain, Donald Trump et Erdoğan.

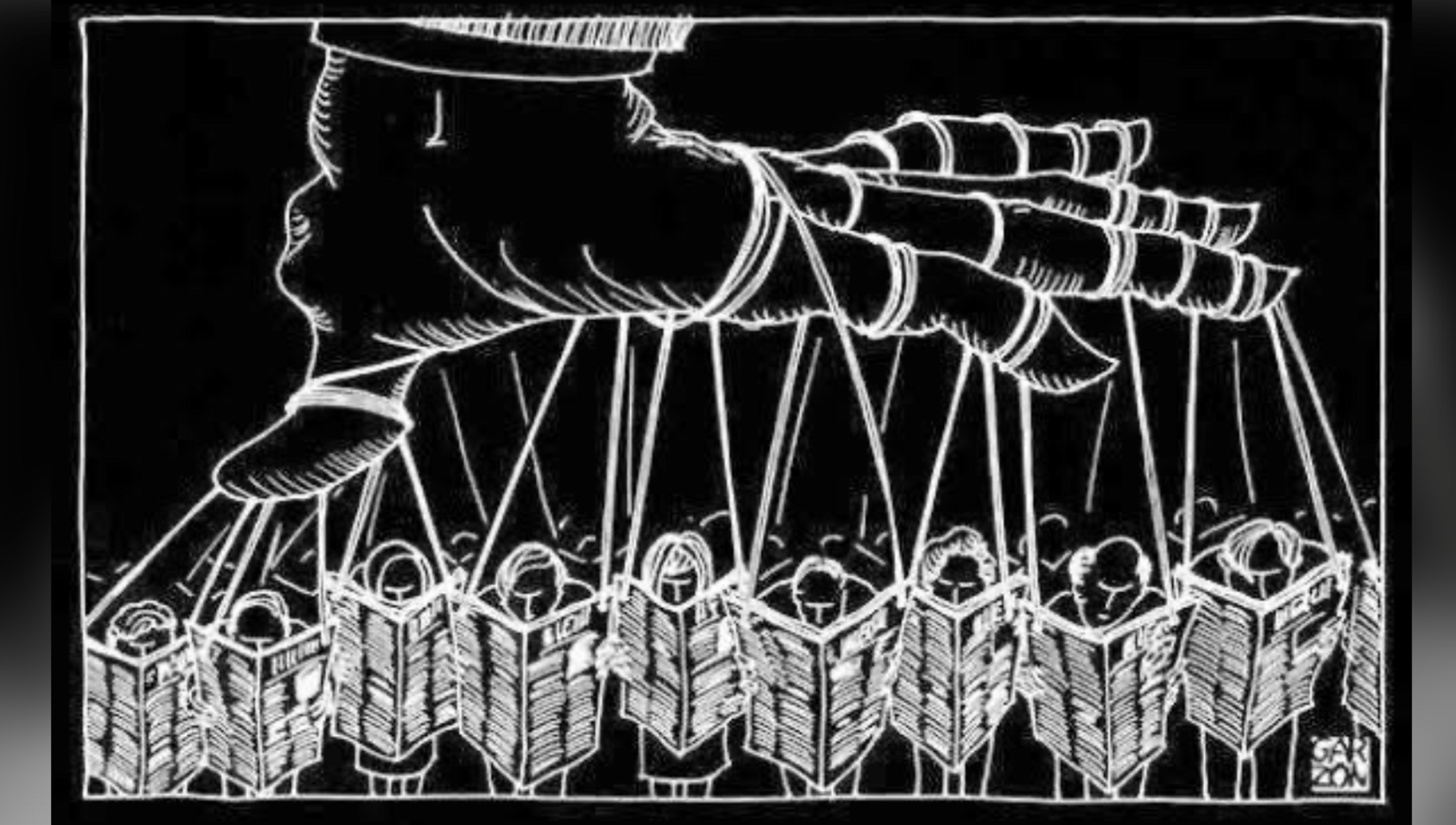

Agrandissement : Illustration 1

Fidèle à son style maladroit, Trump présenta son homologue à la Maison Blanche comme « l’homme le plus courageux que je connaisse » et, dans le Bureau ovale, lâcha sans filtre : « Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées ». Les accolades et tapes dans le dos se sont prolongées jusqu’à la fin de la réunion, ponctuées de promesses de coopération renforcée.

Le bénéficiaire de tant d’éloges est pourtant un dirigeant qui maintient des dizaines d’opposants derrière les barreaux — parmi eux Selahattin Demirtaş, chef kurde, et Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul — ainsi que plus de 30 maires du principal parti d’opposition et des milliers de dissidents. C’est aussi l’architecte de la démolition de la séparation des pouvoirs en Turquie. Rien d’étonnant à ce qu’Erdoğan rentre à Ankara avec carte blanche pour poursuivre la consolidation de son projet de régime ouvertement autocratique.

Il n’est donc pas surprenant que Trump admire Erdoğan plus que tout autre dirigeant. Cette admiration repose sur le « courage » de son homologue à démanteler, sans scrupules, une démocratie certes imparfaite mais encore fonctionnelle. Un modèle d’auto-coup d'État en bonne et due forme, qui peut donner des idées. Les parallèles sont frappants entre les deux hommes dans leur manière de saper les institutions, manipuler les scrutins, harceler les médias, coloniser la justice et défier les normes internationales.

Érosion électorale et défiance citoyenne:

En 2019, Erdoğan avait annulé les élections municipales d’Istanbul après la victoire de l’opposant İmamoğlu, semant le doute sur la volonté de son parti d’accepter un revers électoral. Lors du référendum de 2017 sur le système présidentiel, il avait balayé les accusations de fraude liées à des bulletins non tamponnés d’un cynique « le train est déjà parti ». Il a également imposé des administrateurs d’État dans des dizaines de municipalités d’opposition et, plus récemment, fait pression sur des maires avec des accusations de corruption pour les contraindre à rejoindre son parti.

Trump, de son côté, refuse toujours de reconnaître sa défaite en 2020, affirme avoir été victime de fraude et se présente comme un président en « exil ». Il encourage la manipulation du découpage électoral dans des États républicains comme le Texas afin de garantir des avantages structurels lors des élections de mi-mandat. Il a même laissé entendre qu’un hypothétique « état de guerre » pourrait justifier un report de l’élection présidentielle.

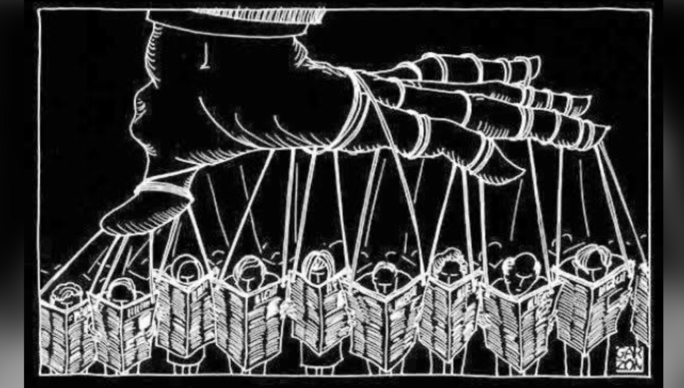

Contrôle des médias et intimidation:

Erdoğan a consolidé sa mainmise sur les médias traditionnels par le biais d’expropriations orchestrées via le fonds étatique TMSF, de transferts forcés de propriété et de pressions sur des patrons de presse pour licencier les journalistes critiques. Il a utilisé les amendes fiscales et la publicité d’État comme instruments de sanction. Le régulateur RTÜK menace de suspendre des chaînes d’opposition comme Halk TV, Sözcü et Tele1, tandis que le délit « d’insulte au président » est devenu une arme judiciaire contre journalistes et citoyens. Résultat : un climat généralisé de peur.

Trump, pour sa part, a intensifié ses attaques contre les médias après l’assassinat de l’activiste d’extrême droite Charlie Kirk. Il a fait pression sur CBS pour annuler l’émission de Stephen Colbert, la fusion de Paramount nécessitant une approbation gouvernementale. Il s’est félicité de cette décision sur les réseaux sociaux et a désigné Jimmy Kimmel comme prochaine cible. ABC a même suspendu temporairement son émission sous la menace de la Commission fédérale des communications (FCC), avant de revenir en arrière. Ses attaques contre la « presse libérale », comme The New York Times et CNN, se sont multipliées, tandis que NPR et PBS ont subi de sévères coupes budgétaires. À l’image d’Erdoğan, il a aussi ciblé la fondation Soros.

Colonisation du pouvoir judiciaire:

Erdoğan a réformé les structures judiciaires pour centraliser les nominations sous la présidence, obtenant ainsi le contrôle des juges et procureurs. Il use de mutations stratégiques dans les procès sensibles et a placé un fidèle au poste de procureur général d’Istanbul, responsable de procédures qui neutralisent toute dissidence — un scénario rappelant les régimes totalitaires. Son bloc gouvernemental multiplie les accusations de corruption ou de terrorisme pour affaiblir l’opposition, en particulier le CHP et les responsables kurdes.

Trump, de son côté, s’efforce de remplir le ministère de la Justice de fidèles, exerçant une pression publique sur la procureure générale Pam Bondi pour accélérer les enquêtes visant ses adversaires. Il conçoit les nominations judiciaires comme un instrument de loyauté politique, et non d’indépendance. Déjà, les effets se font sentir : les plaintes contre des fonctionnaires et procureurs pour « mauvaise conduite » prolifèrent, tandis que les démissions sous pression deviennent monnaie courante.

Défi aux normes internationales:

Erdoğan a retiré la Turquie de la Convention d’Istanbul contre les violences faites aux femmes, arguant qu’elle portait atteinte aux « valeurs familiales ». Parallèlement, les artistes, scénaristes, chanteurs et groupes de rock subissent un harcèlement croissant, tandis que les municipalités conservatrices bloquent les concerts. Un projet de loi visant à restreindre l’avortement a même fuité.

Trump, lui, a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, affaiblissant la coopération mondiale, et suspendu le financement de l’OMS, qu’il a qualifiée de « marionnette de la Chine ».

Bien qu’ils divergent sur certains dossiers, comme Gaza, la convergence entre Trump et Erdoğan apparaît aujourd’hui plus claire que jamais. Tous deux se présentent comme des outsiders anti-élite manipulant les institutions à leur profit. Ils affichent leur mépris des élections et des contre-pouvoirs exécutifs. Ils ont restreint l’indépendance des médias, reconfiguré la justice et attisé les guerres culturelles pour asseoir leur hégémonie. Ils décrivent les institutions multilatérales comme des menaces pour la souveraineté, instrumentalisant le nationalisme pour renforcer leur légitimité intérieure.

La différence réside dans le contexte : les États-Unis disposent encore de contrepoids institutionnels plus solides (du moins pour le moment), tandis que la semi-démocratie turque a été vidée plus systématiquement.

Mais les parallèles suggèrent que même les démocraties dites matures restent vulnérables lorsque des dirigeants populistes refusent toute limite. Tout dépendra de la fermeté des alliances mondiales face à cette dérive autoritaire.

Agrandissement : Illustration 2