Nous vivons au cœur d’un tumulte mondial, marqué par d’énormes incertitudes, des crises, de nouvelles constellations géopolitiques — et par les guerres et les armements.

La politique vacillante des États-Unis face à la Russie, qui laisse à Moscou la possibilité de maintenir sa position maximaliste sur l’Ukraine ; l’horreur inarrêtable de la violence à Gaza, qui place le gouvernement israélien au banc des accusés comme force génocidaire ; et le chaos syrien, devenu une autre grande inconnue, sont autant de matières inflammables qui transforment le monde en poudrière.

Au milieu de ce tumulte, un élément erratique se détache : l’apaisement envers les va-t-en-guerre et les ennemis de la démocratie.

Dans ce monde instable, revisiter l’Histoire — notamment les causes des guerres mondiales — s’avère donc hautement instructif.

Agrandissement : Illustration 1

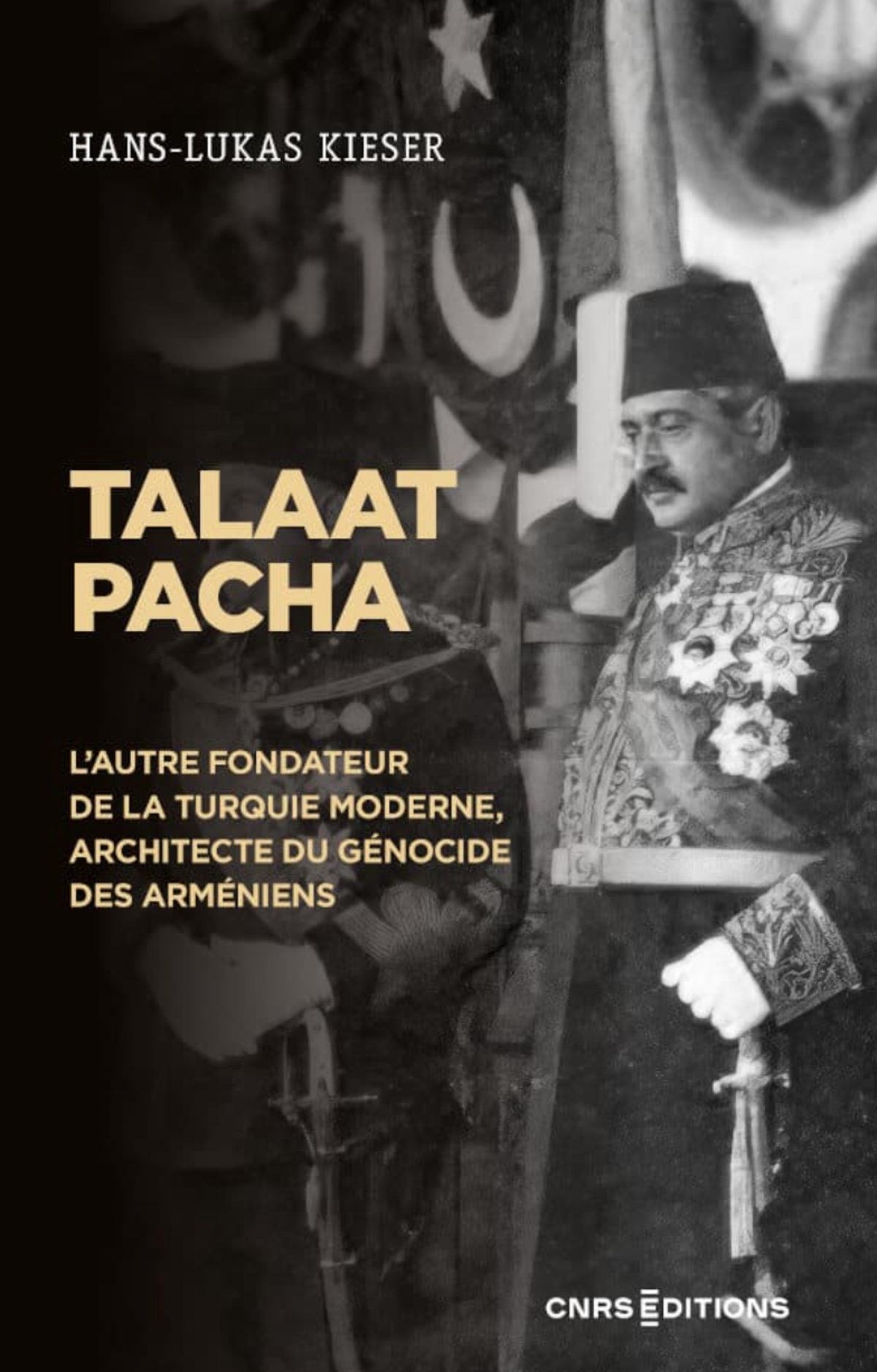

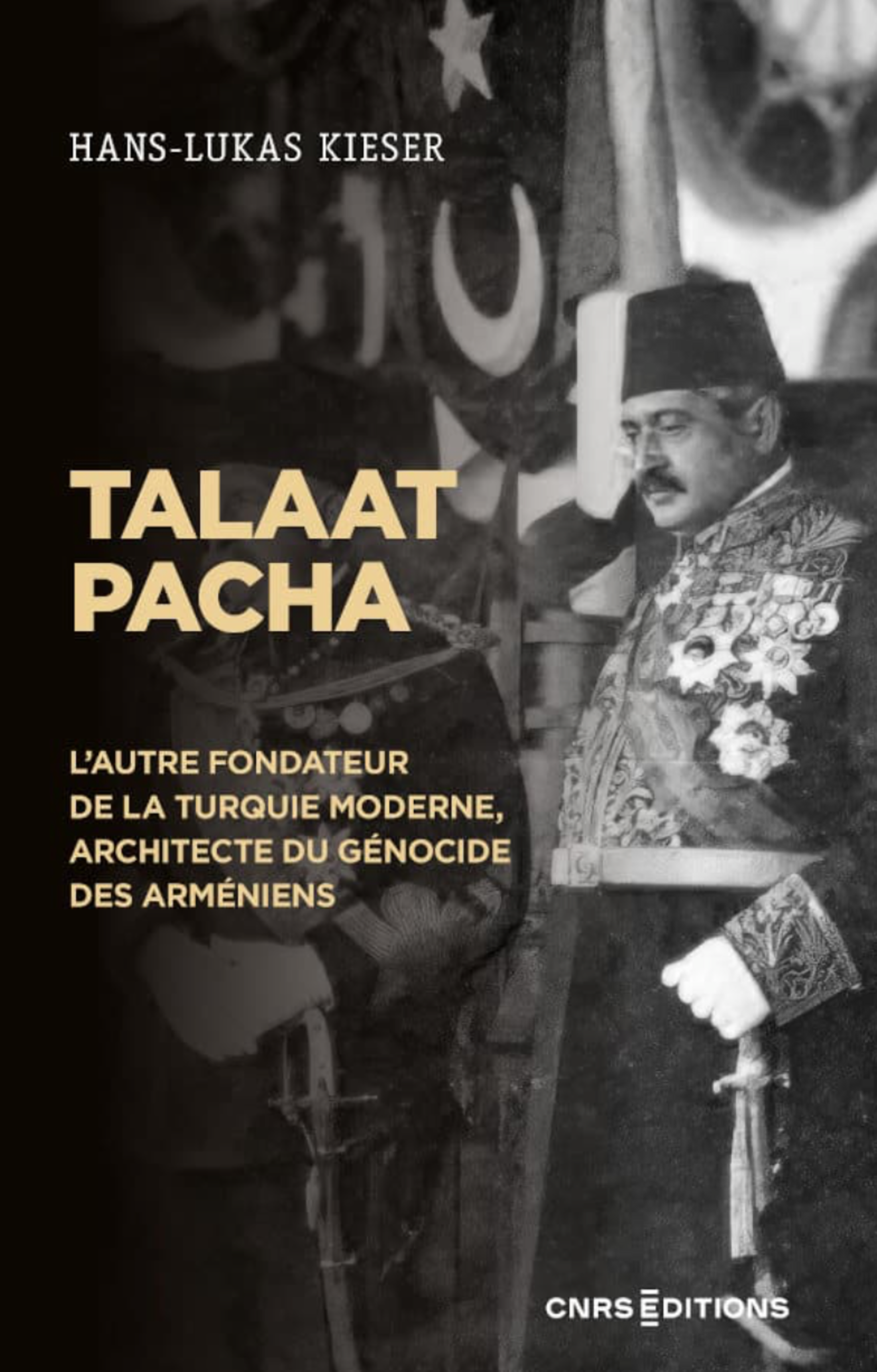

Le livre de Hans-Lukas Kieser, Talaat Pacha - L’autre fondateur de la Turquie moderne, architecte du génocide des Arméniens, dont la traduction française a été publiée l’an dernier, offre une plongée captivante dans une période charnière : l’agonie de l’Empire ottoman et l’espoir fugace d’une république fédéraliste unissant Turcs, Arméniens et Grecs.

Kieser dévoile la nature trompeuse du Comité Union et Progrès (CUP), groupe clandestin et influent composé majoritairement de jeunes issus des Balkans, dont la direction avait d’abord suscité un certain optimisme.

Mais les guerres balkaniques réduisirent drastiquement le territoire ottoman, poussant les dirigeants du CUP à s’emparer du pouvoir par un coup d’État à Istanbul en 1913. Émergea alors le trio des pachas Cemal, Enver et Talaat, qui entraîna l’empire vers la guerre et la catastrophe. Talaat Pacha fut la figure pragmatique mais impitoyable qui, en obtenant le soutien de l’Allemagne pour consolider sa domination, orienta l’empire moribond vers sa destruction.

La thèse de Kieser est claire : le leadership de Talaat posa non seulement les bases de l’État-nation turc moderne, mais organisa également le génocide arménien.

Talaat est décrit comme un politicien habile, mû par le nationalisme turc et l’islam politique, recourant à la violence radicale pour réaliser une « Anatolie turco-musulmane », une idée que l’on retrouve encore aujourd’hui dans la rhétorique ultranationaliste turque.

Kieser caractérise la vision du monde de Talaat comme profondément conspirationniste, empreinte de méfiance envers les non-musulmans, tout en nourrissant paradoxalement l’idée — jamais réalisée — d’une alliance islamo-juive contre l’Europe. Ses politiques culminèrent dans la déportation et le massacre systématiques des Arméniens, des actes constitutifs de génocide. Kieser soutient que les politiques ultérieures de Mustafa Kemal Atatürk prolongèrent plutôt qu’elles ne contredirent ce paradigme. De plus, le parti nazi utilisa plus tard le régime de Talaat comme modèle pour ses propres pratiques de « purification ethnique ».

Dans ses chapitres clés, le livre met en lumière le rôle déterminant de l’Allemagne, illustrant une politique d’apaisement et d’indifférence morale durant le génocide.

Bien que des officiers militaires et des consuls allemands aient été témoins des atrocités, le gouvernement allemand choisit la realpolitik plutôt que l’intervention. Les responsables allemands participèrent activement à la propagande de déni. L’ambassadeur Hans von Wangenheim avertit depuis Istanbul que s’opposer aux mesures ottomanes de nettoyage ethnique risquait de compromettre les intérêts stratégiques de l’Allemagne. Lorsqu’un envoyé protesta contre les déportations, le régime de Talaat le fit écarter.

Le pouvoir de Talaat fut consolidé sous l’égide de l’Allemagne et de ses alliés, au prix d’intenses tractations diplomatiques. Les rapports de missionnaires allemands condamnaient le génocide, mais seuls deux hommes politiques, Karl Liebknecht et Matthias Erzberger, défièrent publiquement la politique de Berlin. La mission vaine d’Erzberger à Constantinople en 1916, visant à protéger les chrétiens, fut ignorée par le régime ottoman, soulignant la priorité donnée par l’Allemagne à son alliance plutôt qu’aux droits humains.

Agrandissement : Illustration 2

La presse allemande et la censure relayèrent le déni ottoman, présentant les Arméniens comme des rebelles pour justifier leur répression, et maintenant ainsi l’opinion publique dans l’ignorance. Cette indifférence retarda pendant des décennies la confrontation de l’Allemagne avec sa responsabilité morale, cautionnant de fait l’un des crimes les plus graves de l’Histoire.

Après la Première Guerre mondiale, Talaat trouva refuge en Allemagne, qui lui accorda asile malgré les demandes alliées. Il resta politiquement actif en exil, protégé par les autorités allemandes pour des raisons géopolitiques. Son assassinat à Berlin en 1921 par Soghomon Tehlirian, vengeur arménien, attira l’attention internationale sur le génocide. L’acquittement de Tehlirian marqua un tournant : médias et responsables allemands commencèrent alors à reconnaître la réalité du génocide, inspirant notamment Raphael Lemkin, qui forgea plus tard le concept de « génocide » adopté par l’ONU.

La biographie de Kieser dépeint Talaat comme un dirigeant visionnaire mais brutal, dont l’héritage façonna la Turquie moderne et, tout aussi important, servit de modèle pour des atrocités futures. La politique d’extrême indifférence morale de l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale permit ce drame — et trouve un écho inquiétant dans le désordre mondial actuel, de l’Ukraine à Gaza, en passant par la Syrie.

Aujourd’hui, l’Allemagne fait face à un dilemme complexe avec la Turquie d’Erdoğan et l’Israël de Netanyahu : la première réprime toute dissidence, emprisonne ses opposants, menace les groupes kurdes pourtant essentiels dans la lutte contre Daech en Syrie ; le second bafoue obstinément le droit international en s’acharnant sur les civils, les affamant jusqu’à la mort, décidé à s’emparer de Gaza — des actes définis comme « génocide » par l’Association internationale des chercheurs sur le génocide (IAGS).

Cette approche contemporaine de l’Allemagne risque de répéter les erreurs du passé : cautionner des actions autoritaires au nom de l’alliance et de la sécurité. Les responsables politiques se heurtent au défi d’affirmer les valeurs démocratiques et les droits humains sans sacrifier des partenariats stratégiques vitaux — un équilibre que l’Allemagne peine à trouver tout au long de son histoire avec la Turquie.

Mais ces comportements erratiques — et hypocrites — ne se limitent pas à Berlin ; ils concernent également Washington et plusieurs capitales européennes. S’ils persistent, ils nourriront la spirale mortelle de la haine et de la vengeance ou, pire encore, ouvriront la voie à l’horreur ultime : une guerre à plus grande échelle.

Ainsi, Talaat Pacha de Kieser ne se contente pas de rappeler un sombre chapitre du passé : l’ouvrage offre aussi un avertissement sur la manière dont les alliances géopolitiques et les compromis moraux façonnent à la fois l’Histoire et les relations internationales d’aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 3