Pour les autocrates du monde, le tour de magie n’a rien d’un mystère. Il suffit de capturer les médias, de plier la justice à sa volonté, et le reste s’aligne comme par enchantement. Si l’on maîtrise ces deux leviers, la route vers la gloire est grande ouverte. Autrement dit, le véritable pare-feu contre leur ascension n’est pas tant les urnes elles-mêmes que ces remparts fragiles mais essentiels : un journalisme indépendant et une justice indomptée.

Aujourd’hui, nous nous trouvons à mi-chemin entre deux mondes. L’un laisse encore entrevoir quelques lueurs d’espoir ; l’autre promet une descente vers des ténèbres plus profondes. En l’espace de quelques semaines seulement, deux décisions de justice retentissantes nous ont rappelé la puissance de ce qu’on appelle souvent les « troisième » et « quatrième pouvoirs ».

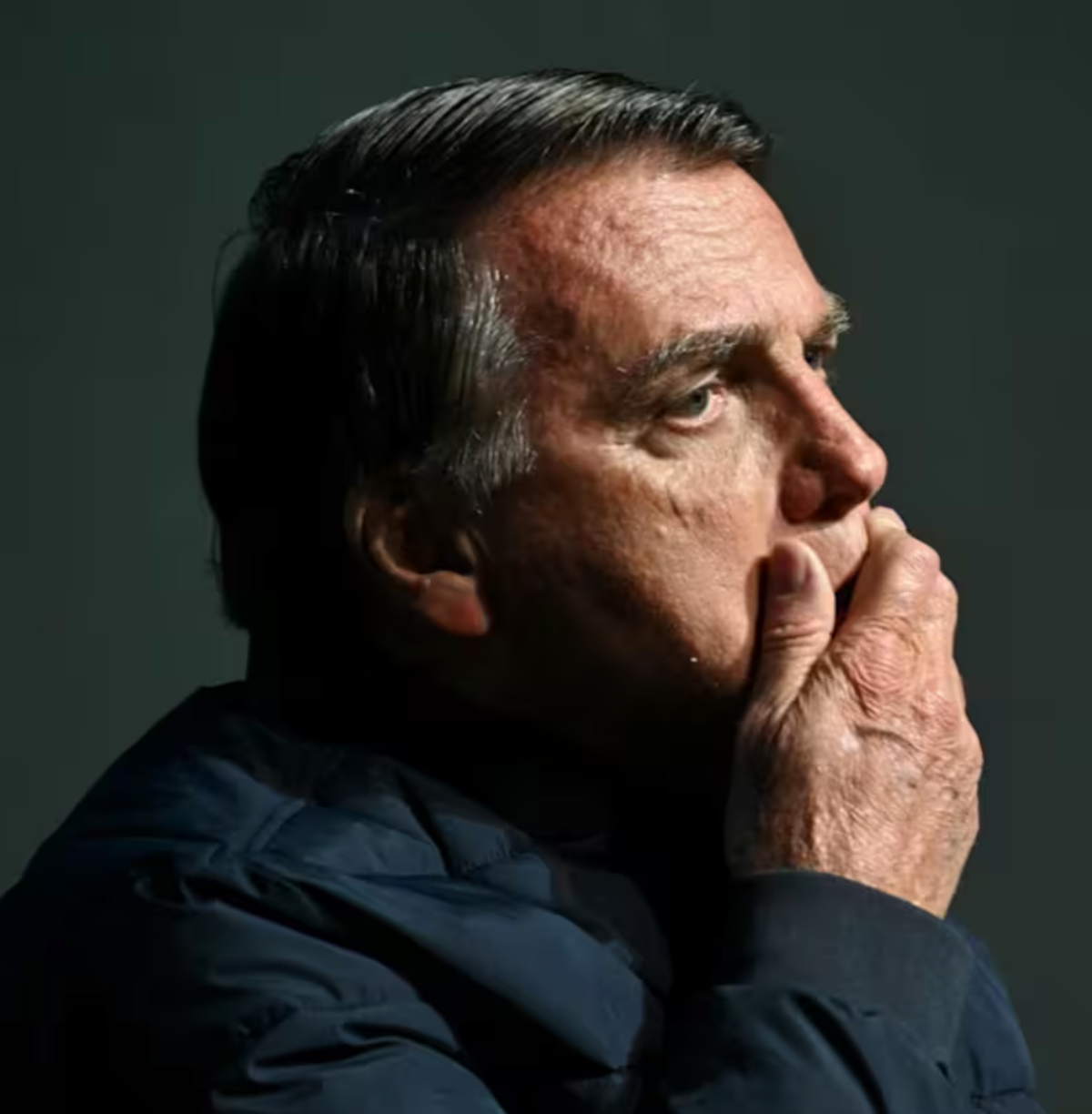

Agrandissement : Illustration 1

Au Brésil, l’ancien président Jair Bolsonaro a été condamné à vingt-sept ans de prison. En France, Nicolas Sarkozy, qui foulait jadis la scène internationale avec assurance, est sur le point de devenir le premier président français à purger une peine de prison ferme.

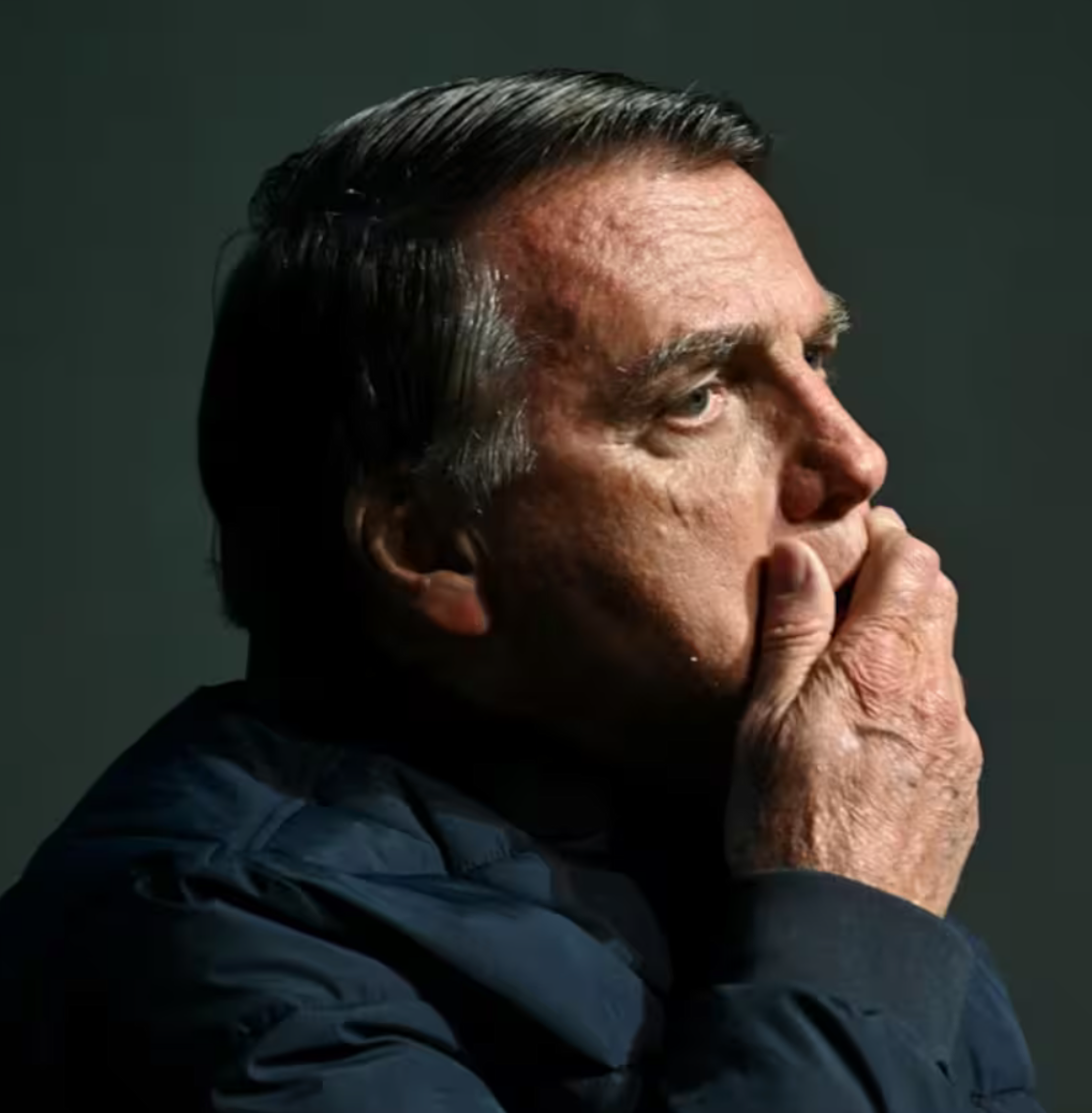

Ce second dossier n’aurait peut-être jamais connu une issue aussi spectaculaire sans le travail acharné de Mediapart. Contre toute attente, ces deux affaires illustrent la résistance obstinée du vrai journalisme.

Agrandissement : Illustration 2

Mais bien sûr, il y a aussi le « côté obscur de la lune ». Donald Trump, qui a depuis longtemps identifié le journalisme et la justice comme les deux véritables obstacles à son pouvoir, s’emploie à attaquer ces deux fronts avec une intensité croissante.

D’un côté, il a intensifié sa guerre contre la presse, au moment même où se déroule la plus vaste concentration de propriété médiatique de l’histoire américaine. Cinq entreprises contrôlent désormais 90 % du marché médiatique des États-Unis, et elles commencent, inévitablement, à céder.

Pendant ce temps, trois des hommes les plus riches de la planète se partagent les communs numériques — X, TikTok et Facebook/Instagram — tels des princes médiévaux divisant leur butin.

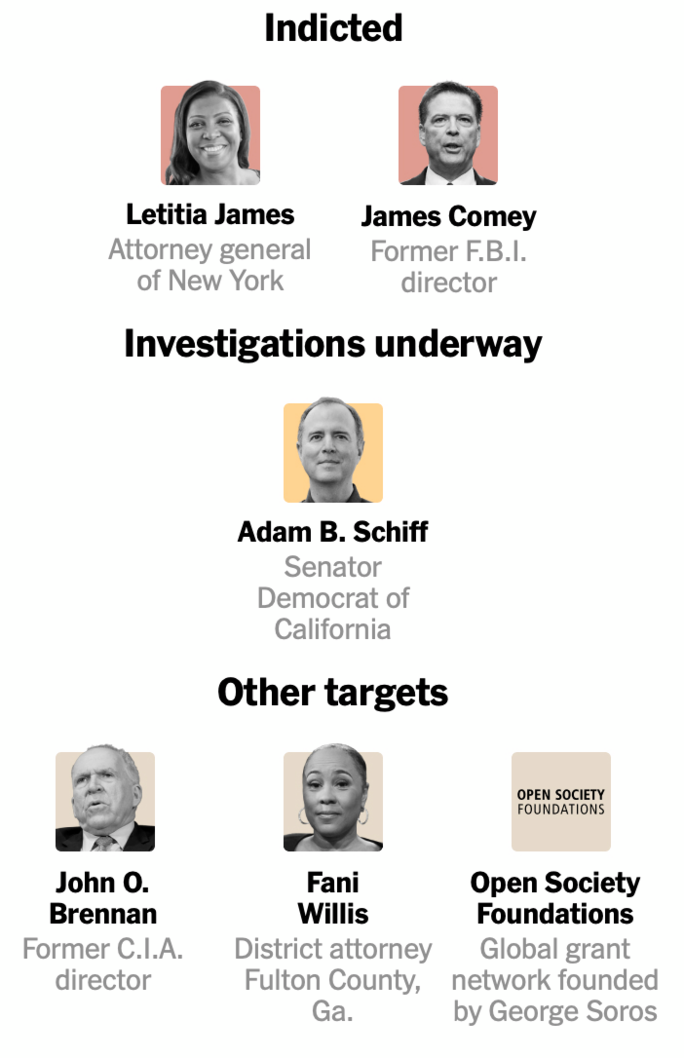

De l’autre, Trump a entrepris, discrètement mais méthodiquement, d’armer la justice. Le ministère de la Justice, dirigé par d’anciens avocats personnels de Trump, a limogé des dizaines de procureurs de carrière, dont beaucoup avaient travaillé sur des affaires le concernant. Le président et ses alliés ont également ciblé ou écarté plusieurs procureurs fédéraux, dans le but d’accélérer les dossiers impliquant certains de ses adversaires politiques.

Agrandissement : Illustration 3

La récente inculpation de l’ancien directeur du FBI James Comey a constitué, en réalité, une manœuvre exploratoire — une façon de tester le terrain avant de passer à des attaques plus audacieuses. Et les portes des ténèbres sont désormais grandes ouvertes : à la suite des appels publics de Trump à la poursuite judiciaire, le ministère de la Justice a obtenu l’inculpation de la procureure générale de New York, Letitia James, qui le poursuivait pour fraudes commerciales. Elle est accusée, symétriquement, de fraude bancaire présumée.

D’autres adversaires de Trump figureraient déjà sur la liste.

Ty Cobb, ancien avocat de la Maison-Blanche qui avait défendu Trump lors de l’enquête Mueller, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, la procureure générale Pam Bondi, désormais ministre de la Justice, a « totalement renoncé » à toute prétention d’indépendance et ne fait plus que mettre en œuvre les vendettas personnelles du président : « Poursuivez mes ennemis, tout de suite. »

Cobb est allé plus loin encore, avertissant que le projet de Trump consiste à réécrire le récit historique lui-même, afin que les générations futures oublient son catalogue de fautes : avoir incité une insurrection violente, refusé un transfert pacifique du pouvoir, subtilisé des documents confidentiels et les avoir exhibés à ses amis à Mar-a-Lago.

« C’est un criminel condamné », a déclaré Cobb sans détour, et quiconque le défie — quiconque a été mêlé à ces épisodes — « court un réel danger ».

« M. Trump a érodé ce système de l’intérieur », écrivait The New York Times dans un éditorial. « L’Amérique traverse une période dangereuse, où le président peut ordonner des enquêtes et des inculpations contre ses ennemis. M. Trump est en train de criminaliser la capacité des Américains à contester leurs dirigeants. »

Agrandissement : Illustration 4

Ce que Trump semble viser, c’est rien de moins que ce que son « cher ami » Recep Tayyip Erdoğan a déjà accompli avec un succès éclatant.

Erdoğan est, à bien des égards, l’autocrate modèle du XXIᵉ siècle — une étude de cas sur la manière de démanteler une démocratie de l’intérieur et de la remplacer par un autogolpe impeccablement orchestré. Qu’il le fasse par instinct ou par calcul, Trump semble suivre exactement les mêmes traces.

Il a fallu à Erdoğan une douzaine d’années pour atteindre le zénith de son pouvoir. Sa première cible fut la presse. Lors des manifestations du parc Gezi, en Le Mai 2013, presque tous les grands patrons des médias turcs — des hommes dont les fortunes dépendaient d’affaires opaques et de contrats publics juteux — se sont rangés dans le rang en quelques semaines. Ce qu’il en reste aujourd’hui, c’est un secteur médiatique sous le contrôle quasi total du régime — jusqu’à 93 %, selon certaines estimations.

Puis vint la justice. La même année, deux enquêtes pour corruption — les 17 et 25 décembre 2013 — mirent au jour un vaste réseau de pots-de-vin et de blanchiment d’argent impliquant des proches de ministres, des hommes d’affaires et des dirigeants de la banque publique Halkbank. Le mécanisme était aussi ingénieux qu’il était illicite : des milliards de dollars provenant du pétrole et du gaz iraniens étaient convertis en or, contournant les sanctions américaines, avec la complicité active de Halkbank.

Les preuves étaient accablantes. Mais Erdoğan réagit avec son audace habituelle, requalifiant les enquêtes en rien de moins qu’une « tentative de coup d’État judiciaire », un complot qu’il attribua à son ancien allié, le prédicateur exilé Fethullah Gülen. Ce fut le début d’une purge d’une ampleur vertigineuse : plus d’un millier de policiers furent limogés ou mutés, des dizaines de procureurs et de juges démis de leurs fonctions et — en une seule nuit de janvier 2014 — quatre-vingt-seize magistrats déplacés dans le cadre du plus grand remaniement judiciaire de l’histoire moderne de la Turquie. L’opération s’est déroulée plutôt sans heurts, également parce que le principal parti d’opposition, le CHP, considérant alors les enquêtes comme le résultat d’une lutte entre deux factions islamistes, choisit de rester indifférent.

Une nouvelle législation vint bientôt codifier cette purge, conférant à l’exécutif des pouvoirs étendus sur les nominations judiciaires. Les fonctionnaires indépendants furent remplacés par des fidèles, qui s’empressèrent de classer les affaires de corruption. Erdoğan et ses alliés furent blanchis, et un précédent décisif fut établi : la justice n’était plus un contre-pouvoir, mais un instrument de pouvoir.

De l’autre côté de l’Atlantique, le scandale Halkbank continue de résonner. Les procureurs américains affirment que la banque a blanchi des milliards pour Téhéran, impliquant l’entourage proche d’Erdoğan. Mais des années plus tard, le procès reste au point mort — ralenti par les recours, les manœuvres juridiques et les pressions diplomatiques. Halkbank a invoqué les « relations d’État sensibles », saisi la Cour suprême et déployé une armée de lobbyistes, tout cela ayant pour effet pratique de retarder la divulgation d’éléments susceptibles d’embarrasser Erdoğan, au pays comme à l’étranger.

Avec le recul, ce scandale fut le tournant décisif. En écrasant l’indépendance de la justice et des forces de l’ordre, Erdoğan a éliminé le seul contrepoids intérieur qui aurait pu mettre fin à son règne. Lorsque survint la tentative de coup d’État de 2016, il s’en servit comme prétexte pour étendre la purge à des niveaux vertigineux : plus de 4 000 juges et procureurs furent démis de leurs fonctions, accusés de déloyauté ou de sympathies gülenistes.

La dernière étape fut institutionnelle. Le Haut Conseil des juges et procureurs (HSYK), autrefois nominalement indépendant, fut transformé en Conseil des juges et procureurs (HSK), désormais placé sous le contrôle direct de l’exécutif. En 2023, la Turquie comptait plus de juges et de procureurs que jamais auparavant, mais l’indépendance avait disparu. L’architecture de l’autoritarisme était désormais gravée dans la loi.

Avec suffisamment de patience et de flair politique, il suffit à un dirigeant de capturer deux piliers — les médias et la justice — pour plier tout l’édifice à sa volonté. La Turquie d’Erdoğan en offre la démonstration éclatante.

Dernier signe en date de cette « Autocracy Inc. » — pour reprendre le titre du remarquable ouvrage d’Anne Applebaum —, un Erdoğan satisfait annonçait la nouvelle à son retour de Bakou, où il venait de rencontrer un autre autocrate, Ilham Aliyev : sa récente entrevue dans le Bureau ovale avait porté ses fruits, en enterrant effectivement l’affaire Halkbank.

« M. Trump a déclaré, tant lors de nos rencontres aux États-Unis que lors de notre dernier entretien téléphonique : “L’affaire Halkbank est terminée pour nous”, » a rapporté Erdoğan. « C’est bien sûr une importante déclaration de volonté politique, et elle a pour nous une grande valeur. »

Agrandissement : Illustration 6