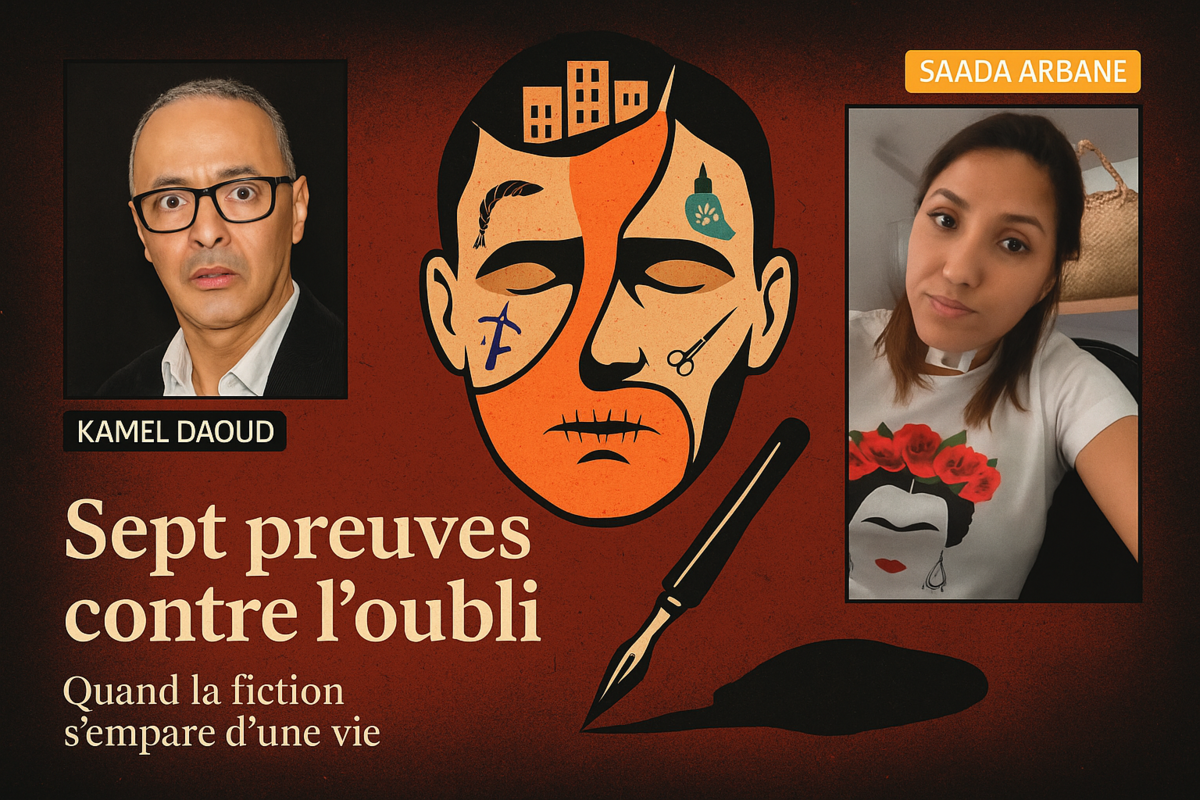

Agrandissement : Illustration 1

Pourquoi est-ce si manifeste, si troublant, que la vie de Saâda Arbane ait servi de matrice au personnage d’Aube dans Houris ? Il suffit d’un seul fil, tiré avec précision, pour que tout l’édifice bâti par M. Kamel Daoud — et renforcé par l’indifférence hautaine de son éditeur Gallimard — s’effondre. Car leur silence, leur mépris même, face à l’accusation de Saâda Arbane, équivaut à une sentence d’irréfutabilité.

La jeune femme affirme que son histoire — celle confiée dans l’intimité du cabinet de sa psychiatre, épouse du susdit écrivain — a été reproduite dans un roman, sans son consentement. Le fait que cette thérapeute soit l'épouse de l’auteur Goncourisé constitue une coïncidence si extravagante qu’elle appelle, à tout le moins, investigation. Mais non, pas un murmure dans les rangs de la presse française. Pas une question de la part de celles et ceux qui brandissent #MeToo comme bannière morale. Nulle émotion face à ce qui ressemble fort à un viol symbolique — une intrusion narrative, insidieuse, déguisée sous les plumes et les éloges.

M. Daoud, dans sa défense faussement candide, a évoqué l’existence de « centaines, voire de milliers » de Saâda Arbane. Survivantes de la décennie noire. Égorgées, puis miraculeusement revenues à la vie, comme l’héroïne de son roman. Très bien. Soit. Convoquons donc ces autres.

Mais exigeons alors, pour que l’analogie tienne, qu’elles portent :

Une canule au cou.

Des tatouages précis, aux endroits indiqués dans le roman et visibles sur le corps de Saâda.

Une expérience de propriétaire d’un salon de coiffure.

Une résidence à Oran.

Un suivi thérapeutique par Madame Daoud.

Un épisode d’avortement envisagé.

Et surtout — ce point qui, tel un éclair, foudroie le reste — une adoption par une femme d’exception : lettrée, médecin, ancienne ministre, et véritable héroïne en chair et en actes. Une Zahia Mentouri.

Même en admettant que les six premiers traits soient les fruits étranges du hasard — hypothèse déjà farfelue — le septième les dépasse tous. Il est ce point de rupture logique, le moment exact où la fiction vacille et révèle son emprunt. Suivez-moi bien.

Kamel Daoud voudrait que nous croyions qu’Aube est née de ses voyages, de ses reportages, de son flair journalistique pendant la guerre civile algérienne — qu’il nomme obstinément ainsi, ignorant les terminologies plus précises de la résistance militaire contre le terrorisme islamiste. Il se place dans le sillage des correspondants de guerre, version Hemingway d’Oran.

Et voici donc Aube. Une miraculée. Éventrée par l’Histoire, mais revenue à la vie, comme Saâda. Fille d’un douar misérable, analphabète, dans les années 90. Toute sa famille massacrée. Elle-même laissée pour morte.

Or, dans Houris, cette Aube — à peine vingt-six ans — manie le français avec une grâce, une subtilité, une profondeur qui laisse pantois. Or, quiconque connaît l’Algérie sait combien la langue française y est un capital culturel, transmis non par les écoles publiques, mais par les familles elles-mêmes, dans la sphère domestique. Une telle aisance ne s’improvise pas, elle s’hérite.

M. Daoud, pour sa part, a appris le français tard, à l’université, par l’effort et la volonté. Tout à son honneur. Mais il ne peut ignorer ce fossé entre une langue naturelle, que l’on respire dès l’enfance, et une langue acquise à force de discipline.

Il n’aurait jamais pu prêter à Aube une telle maîtrise s’il n’avait rencontré Saâda. Car elle, oui, elle, est cette singularité absolue. Elle est le miracle. La seule à conjuguer un traumatisme inouï et un raffinement linguistique hors du commun. Et ce, grâce à Zahia Mentouri.

Accordons tout à M. Daoud : les cicatrices, les tatouages, les avortements, les salons de coiffure, les rues d’Oran, les femmes au cou mutilé — soyons généreux. Mais jamais, entendez-vous, jamais on ne retrouvera une seconde Saâda adoptée par une Zahia. L’éthique, la culture, le geste de cette femme ne se reproduisent pas. Ils ne se copient pas. Ils ne s’inventent pas. Ils n’appartiennent pas à l’imaginaire. Ils appartiennent à la réalité, celle que même Goethe disait difficile à concevoir tant elle dépasse la fiction.

Et que dire de cette Aube, que vous placez dans le lycée Lotfi d’Oran ? Établissement prestigieux, réservé à une élite cultivée. Exactement le parcours de Saâda. Encore une preuve.

Vous avez tout pris, M. Daoud. Tout, sauf une chose : le septième élément. Le seul qui vous trahit. Le seul que vous ne pouvez nier. Celui qui vous dépasse. Le lien inaltérable entre Saâda et Zahia. Une mère et sa fille, un miracle et sa source.

Vous dites que la vie de Saâda était « connue ». Vous vous contredisez. Tantôt c’est une interview de sa mère qui l’aurait révélée, tantôt c’est elle-même en s’exposant à la télévision. Mais l’enquête révèle autre chose : personne, à Oran, en dehors d’un cercle restreint, ne connaissait les détails. Et cette interview hollandaise, obscur document que personne n’avait lu avant Houris, ne saurait être invoquée comme preuve de notoriété publique.

Vous n’avez pas seulement volé une histoire, Monsieur Daoud. Vous avez subtilisé l’irréductible. Ce que seule Saâda pouvait légitimement livrer, quand bon lui semblerait. En vous appropriant sa voix, vous avez ravivé la blessure d’un égorgement ancien. Vous avez remplacé la lame par la plume. Mais la douleur, elle, reste.

Le secret médical a été violé. La confiance piétinée. Et la littérature, qui aurait pu être la planche de salut, est devenue l’instrument d’une nouvelle dépossession.

Saâda et Zahia : voilà les deux héroïnes. Voilà l’Algérie debout, celle qui n’a pas fléchi sous les coups, celle qui a fait surgir la lumière depuis l’ombre. C’est leur histoire, pas la vôtre. Et elle ne saurait être réduite à un prétexte littéraire, fût-il primé.

Le septième élément, Monsieur Daoud, ne vous appartient pas. Il est la clé de voûte. Et ce symbole mythologique, dans toutes les civilisations, est celui de l’indestructible. Il n’est ni fictif, ni duplicable. Il est réel. Il est vivant.

Et, lui seul, suffit à vous confondre.

Houris de Daoud : “Une violation de mon intimité”, selon Saâda Arbane

"Elle a raconté son histoire partout" : Kamel Daoud se défend après la plainte d'une Algérienne

Soixante ans après l'indépendance La tristesse de l'Algérie

Houris : les secrets d'écriture bien gardés du Goncourt de Kamel Daoud