Agrandissement : Illustration 1

Une histoire de livres, de poussière et de prémonition

En 1992, j’avais 23 ans. Je ne connaissais pas encore le prix Goncourt. Un jour, dans une librairie oubliée, quelque part à Oran, je suis tombée sur un livre d’occasion : Le Prix d’un Goncourt, de Jean Carrière. Je l’ai acheté sans trop savoir pourquoi. Je ne l’ai pas lu. Il est resté là, rangé dans ma bibliothèque, endormi pendant trente ans.

En 2023, en faisant la poussière, je suis retombée sur lui. Le titre, cette fois, m’a parlé. Je connaissais depuis quelques années déjà le prix Goncourt. Je l’ai lu. Et j’ai été bouleversée. J’ai découvert un auteur d’une profonde humanité, à l’écriture claire et lumineuse. J’ai été touchée par son histoire, par sa déchéance après le prix, par sa solitude. Et une question m’a traversée : est-ce vraiment une bonne chose d’obtenir le Goncourt ?

Moi qui avais, jeune, caressé le rêve d’écrire, je l’avais mis entre parenthèses. Ce n’est qu’en 2022, à l’aube de mon premier roman, que ce rêve a refait surface. Mais en refermant Le Prix d’un Goncourt, je me suis jurée de ne jamais courir après la lumière, de rester dans l’ombre, d’écrire pour la beauté du geste, pour la nécessité, pas pour la gloire. Surtout pas en France.

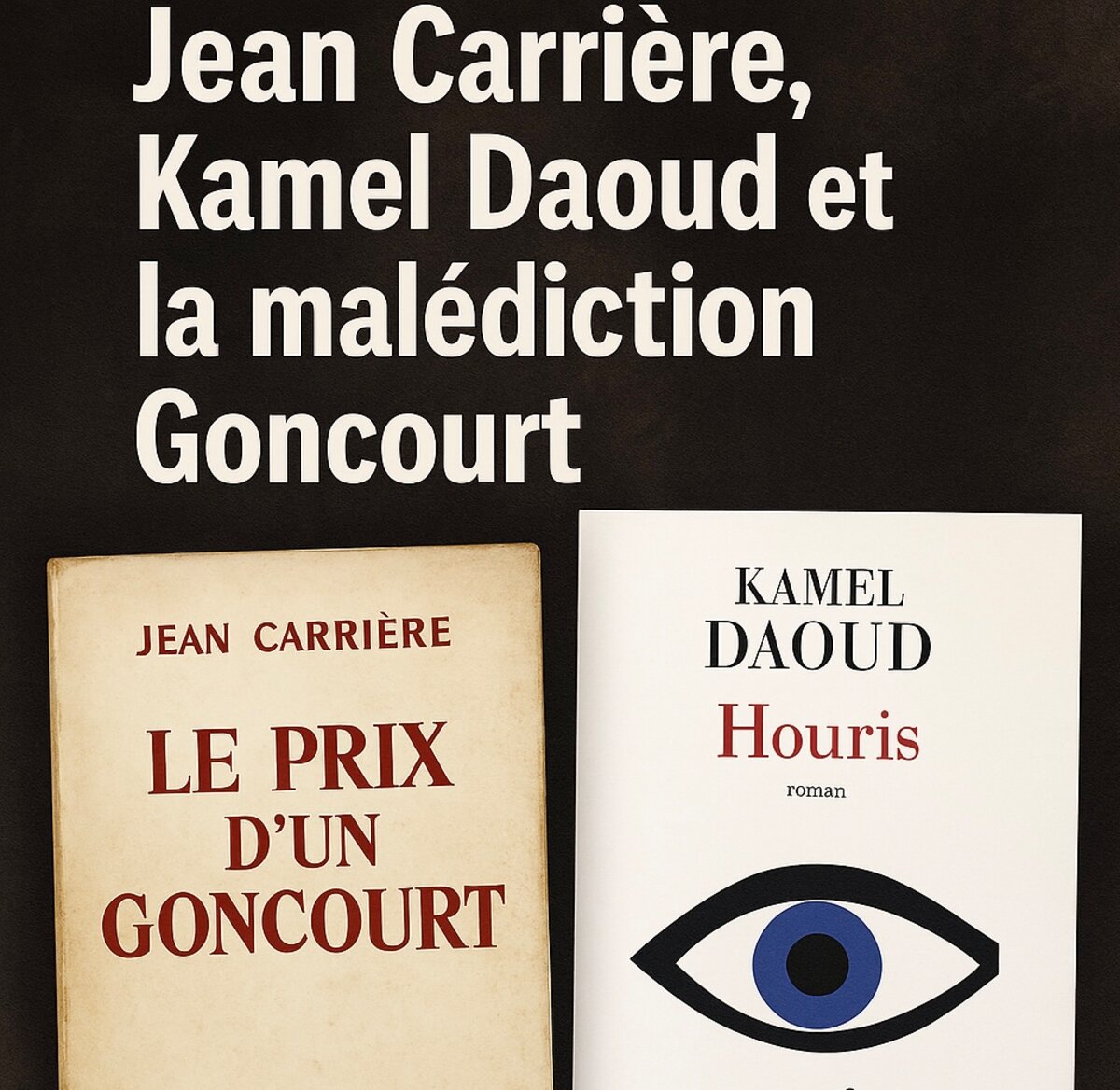

Et puis, presque comme un signe, en 2024, le Goncourt est attribué à Kamel Daoud. Une déflagration. Immédiatement, j’ai repensé à Jean Carrière. Était-ce une prémonition ? J’avais acheté Le Prix d’un Goncourt pendant ces années noires où l’Algérie se déchirait, sans le savoir. Et voici que Daoud obtient le prix pour un roman, Houris, qui revient précisément sur cette époque.

Je l’ai lu. Et je ne l’ai pas aimé. C’était, pour moi, un livre à charge. Un livre orienté. Un livre de commande. Un texte qui ne portait plus rien de la littérature. Puis est apparue l’affaire Saada Arbane, les accusations de plagiat, les polémiques, les procès. Et je me suis dit : la malédiction du Goncourt est peut-être en train de se répéter.

Deux Goncourt, deux enfers

En 1972, Jean Carrière reçoit le prix Goncourt pour L’Épervier de Maheux, roman rude et poétique sur la misère des Cévennes pendant la deuxième guerre mondiale . Ce n’est pas un roman parisien : c’est un livre enraciné, profond, littéraire, inattendu. Son écriture est humaniste et universelle.

Cinquante-deux ans plus tard, Kamel Daoud reçoit le même prix pour Houris, un roman dense, métaphorique, tortueux, qui revient sur les années sombres où l’Algérie s’est effondrée sur elle-même. Mais à la différence de Carrière, Daoud ne cherche pas à comprendre : il accuse, il dénonce, il réduit.

De l’effondrement intime à l’exposition permanente

Après son sacre, Jean Carrière traverse l’enfer : la mort de son père, un divorce, une dépression. Il se retire dans ses Cévennes, écrit dans l’ombre. Il n’a pas crié. Il a écrit. Et il a laissé un livre, Le Prix d’un Goncourt, d’une bouleversante humanité.

Kamel Daoud, lui, est entré dans une spirale inverse. Il vient de perdre sa mère, et il accuse l’Algérie de son malheur , il subit un procès, se voit accusé de vol de vie, il accuse l’Algérie . Il est banni d’un côté, adoubé de l’autre. Il est protégé par une partie des médias français, notamment les plus conservateurs. Il devient personnage autant qu’auteur.

Deux écritures, deux visions

Carrière écrivait Humain. Il parlait de la terre, de la douleur, de la lenteur. Il n’avait rien à prouver. Daoud écrit pour personne. Torturé. Il parle d’Algérie, de violence, de ressentiment. Il écrit pour provoquer.

L’un se tait et nous éclaire. L’autre crie et nous aveugle.

Le prix du silence

J’ai eu la chance, il y a trente ans, de tomber par hasard sur Le Prix d’un Goncourt. Ce livre, je ne l’ai pas lu tout de suite, mais il m’a attendue. Et, d’une certaine manière, il m’a préparée. Il m’a donné des armes. Il m’a appris à aimer la littérature pour ce qu’elle est : un espace de liberté, de solitude, de vérité. Il m’a protégée contre les feux de la médiatisation. Il m’a fait croire à l’idéal de la littérature.

La littérature ne devrait jamais être un instrument de pouvoir. Elle ne devrait servir ni l’idéologie, ni les intérêts politiques, ni les jeux médiatiques. Et pourtant, aujourd’hui, elle est de plus en plus récupérée. Beaucoup d’écrivains acceptent ce rôle : celui de porte-voix idéologique, de figure utile.

À l’opposé de cette dérive, Jean Carrière, malgré sa douleur, nous a laissé un livre lumineux. Une leçon de silence, de dignité, de lucidité. Kamel Daoud, lui, semble s’enfermer dans une posture inverse : celle de l’écrivain accablé, qui transforme chaque blessure en tribune, chaque douleur en exposition.

C’est peut-être cela, être écrivain : lire d’abord. Se cultiver. Refuser les enfermements. Ne pas transformer l’écriture en plaidoirie. Le malheur de Kamel Daoud, peut-être, c’est qu’il n’a jamais lu Le Prix d’un Goncourt.

Zoubida Berrahou

Écrivaine algérienne, passionnée de littérature libre, loin des projecteurs. Lectrice devenue autrice, j’écris pour le silence, pas pour les prix.