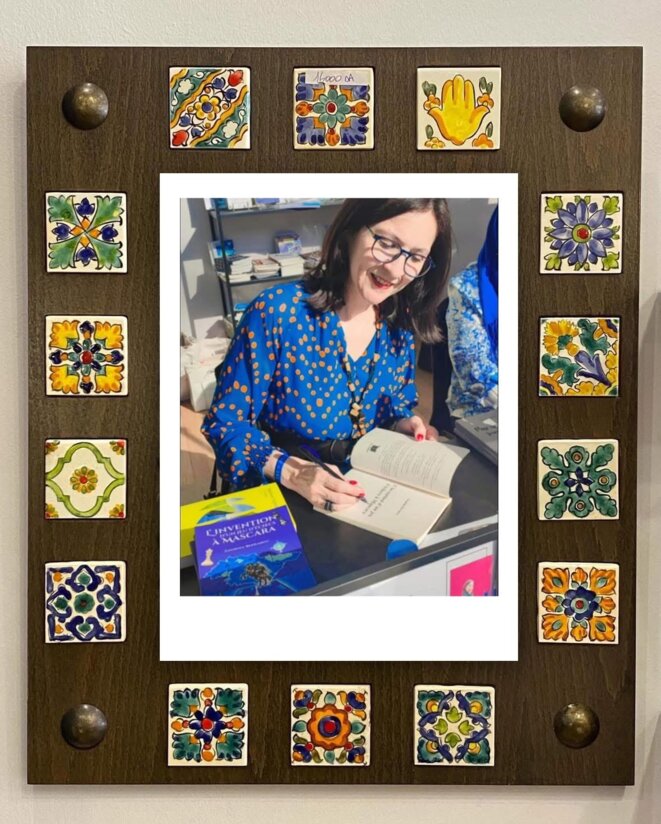

Agrandissement : Illustration 1

Le bonheur comme dessein collectif et intime

L’Assemblée générale des Nations unies a reconnu, dans un élan d’humanisme universel, le bonheur et le bien-être comme des aspirations fondamentales de l’humanité. Elle invite les nations à les considérer comme des objectifs politiques à part entière. Mais entre cette noble intention et la réalité vécue par les peuples, un abîme persiste.

Car peut-on véritablement appréhender la quête de bonheur par le prisme froid du Produit Intérieur Brut (PIB) ou même à travers l’Indicateur de Développement Humain (IDH), mêlant croissance, espérance de vie et niveau d’éducation ? Ces outils, certes utiles, ne disent rien du sourire d’un enfant, de la paix dans un foyer, ou de la beauté d’un lever de soleil partagé.

Le Bhoutan, modeste royaume niché dans l’Himalaya, a osé poser une question dérangeante pour nos sociétés modernes : et si la finalité politique était le Bonheur National Brut ? Utopie pour certains, idée inspirante pour d’autres. Car derrière cet indicateur alternatif, se cache une interrogation essentielle : oserions-nous enfin mesurer ce qui compte vraiment ?

L’Organisation mondiale de la santé définissait le bonheur comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ». Une définition large, mais profondément juste. Être heureux, ce n’est pas simplement aller bien : c’est se sentir en harmonie avec soi, les autres et le monde.

Emmanuel Kant disait : « Le bonheur est un idéal de l’imagination ». Et en effet, les sociétés où l’optimisme est encouragé, où l’on cultive la capacité de rêver un avenir meilleur, sont souvent celles où le bien-être collectif prospère. Non pas par magie, mais parce que l’optimisme est un levier de transformation. Il mobilise l’énergie, stimule la résilience, et redonne du souffle à une communauté tout entière.

L’économie du bonheur, cette discipline encore marginale, propose de replacer l’humain au cœur de l’analyse. Comme le disent Ed Diener et Shigehiro Oishi : « Le bien-être subjectif est un critère démocratique, car il prend en compte la perception des citoyens eux-mêmes, et non celle des experts ou des puissances extérieures. »

David Rieff, écrivain et analyste politique, souligne combien la foi dans un avenir meilleur est essentielle, même dans les heures les plus sombres. Là où les peuples persistent à croire que demain peut être plus doux qu’hier, là surgit une lumière. Goethe ne disait-il pas : « Renaisse l’espérance, l’activité reprend aussitôt » ?

L’optimisme véritable n’est pas une naïveté béate. C’est une force intérieure qui regarde les difficultés en face mais choisit de croire que des solutions sont possibles. C’est une forme de sagesse active.

Le destin d’un peuple dépend de l’état d’esprit qui l’anime. Lorsque les pensées individuelles convergent vers un idéal commun, elles génèrent un élan collectif. Si ces pensées sont marquées par le fatalisme ou la peur, elles nourrissent l’impuissance. Mais si elles sont nourries par l’espoir, alors elles ouvrent la voie à de grandes réalisations.

Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik nous le rappelle avec justesse : « Le principal organe de la vision, c’est la pensée. On voit avec nos idées. » L’optimisme ou le pessimisme ne reflètent pas tant la réalité objective que notre manière de la percevoir.

Mais alors, qu’est-ce qu’être heureux ? Voilà une question universelle et pourtant infiniment intime. Il n’existe pas de définition unique du bonheur, car il épouse les contours de chaque existence. Chacun y projette ses désirs, ses manques, ses rêves. Ce qui rend heureux l’un peut laisser indifférent l’autre. Si nous courions tous vers le même bonheur, peut-être aurions-nous déjà partagé nos adresses.

Souvent, la quête du bonheur devient un chemin détourné. On croit poursuivre un but précis, mais la vie nous mène ailleurs. Le bonheur, parfois, se laisse deviner dans l’éclat d’un instant, dans un détail que l’on n’attendait pas.

Et si nous jouions un instant avec le mot lui-même ? Être heureux, n’est-ce pas trouver son heur – ce mot ancien qui signifie « chance » ou « bon augure » ? À l’inverse, être malheureux, c’est être trouvé par le malheur. Ces états, heureux ou malheureux, sont des fragments de temps – des heures – qui nous marquent et laissent une empreinte durable.

Même en arabe, cette proximité n’est pas fortuite : Saada (السعادة), le bonheur, partage la racine de Saa (الساعة), l’heure. Comme si le bonheur était aussi affaire de moment, d’instant vécu pleinement. De temps intérieur.

En somme, il appartient à chacun de construire sa propre philosophie du bonheur. Tant que l’on n’est pas accablé par la guerre, la violence ou la misère, il est possible – même fragilement – de tisser une forme de paix intérieure.

Pour aller plus loin, je vous propose deux lectures éclairantes :

- Économie du bonheur, de Lucie Davoine (2012)

- La Poursuite du bonheur, de Douglas Kennedy (2001)

Et, parce que la musique éclaire aussi les recoins de l’âme, laissez-moi vous offrir ces quelques vers de Jean-Louis Murat , en guise d’au revoir provisoire :

« Chaque jour, chaque jour passé

Est un jour de bonheur, de gaieté

Chaque jour, chaque jour enfin

Est un astre à demi qui s’éteint »

(Chante Bonheur, Tristan, 2008)