Agrandissement : Illustration 1

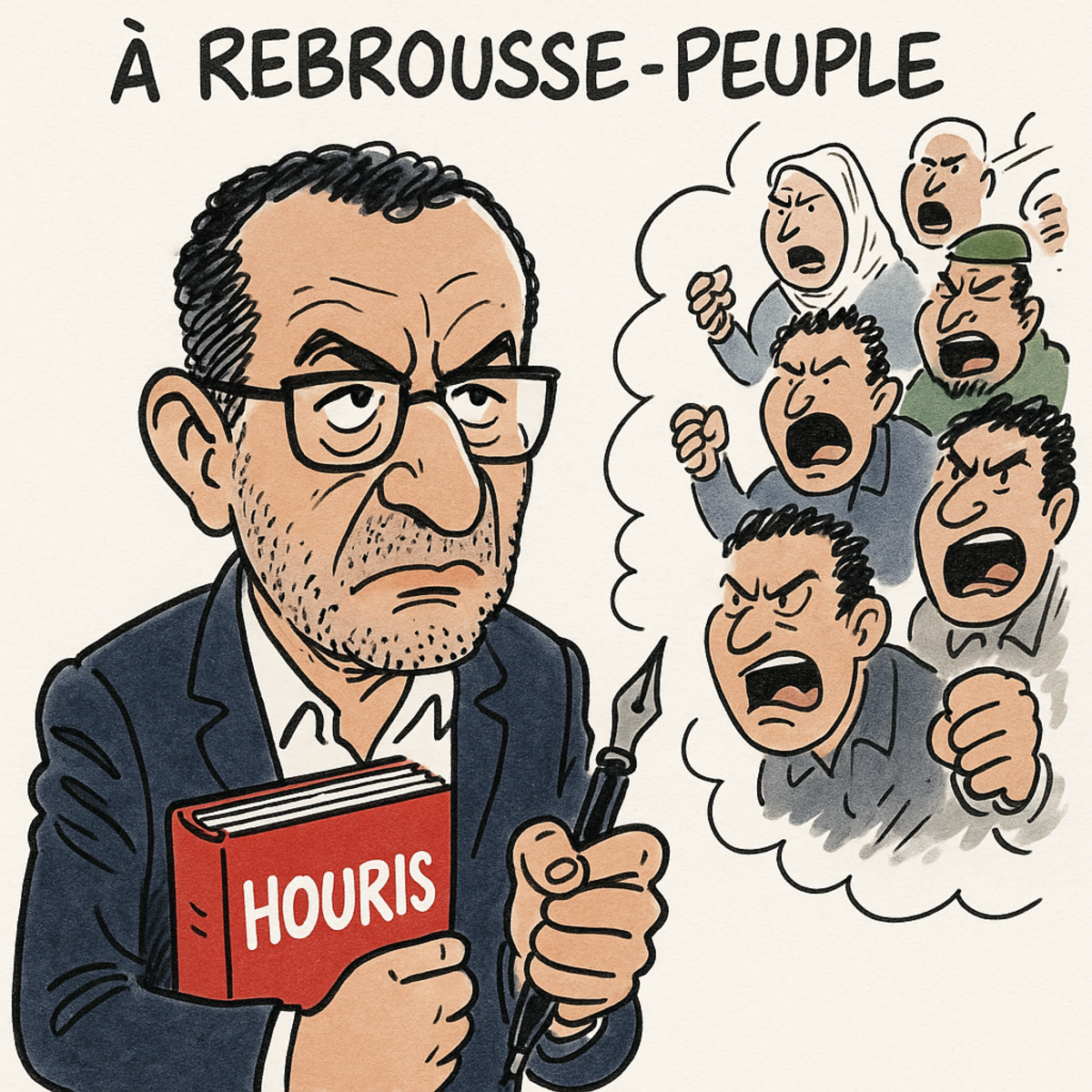

Le dernier roman de Kamel Daoud, Houris, déclenche une tempête de réactions, particulièrement en Algérie, où la critique est vive, presque unanime. Mais que dit vraiment cette hostilité ? Que révèle-t-elle, au fond, de plus profond que les simples mots qu’elle cible ?

À l’ère des réseaux sociaux, les meutes s’emballent plus vite que les idées. L’indignation devient virale, l’émotion contagieuse, le jugement expéditif. Avant de verser dans le réflexe binaire, prenons un instant de recul, car toute vague furieuse n’est pas forcément lucide, et tout lynchage n’est pas toujours juste.

Commençons donc par dresser une généalogie – aussi lucide qu’imparfaite – des reproches faits à Kamel Daoud. Dès ses chroniques dans Le Quotidien d’Oran, l’homme n’a jamais laissé indifférent. Il s’est attiré les foudres des sphères conservatrices et religieuses, tout en étant soutenu par les progressistes et les démocrates, heureux de voir en lui une voix libre au pays du non-dit.

Le tournant s’opère en 2019, lorsqu’il décide de prendre ses distances avec le Hirak. En refusant de critiquer le nouveau pouvoir, il laisse perplexes ceux qui l’avaient élevé au rang de conscience littéraire nationale. Une déception profonde. Car celui qui, avec Meursault, contre-enquête, avait incarné un espoir francophone, semble alors choisir le silence, ou du moins un silence orienté.

Un deuxième glissement intervient avec sa collaboration régulière au Point, publication dont la ligne éditoriale est loin d’être neutre. Ses chroniques, centrées quasi exclusivement sur l’islam et les musulmans, dérangent. Son fameux article sur les événements de Cologne – dont le ton pamphlétaire a été largement critiqué, y compris par des intellectuels respectés – laisse une empreinte durable. Mais Daoud persiste, assume, creuse son sillon.

Puis vient le 7 octobre 2023 et l’embrasement du Proche-Orient. L’écrivain, désormais Français, soutient fermement le droit d’Israël à se défendre. Rien sur Gaza, rien sur les civils, aucune nuance. Pire, il continue d'afficher sans complexe ses affinités avec des figures notoirement pro-israéliennes, allant jusqu’à signer la postface d’un ouvrage militant. Une ligne rouge franchie, pour nombre d’Algériens. Un point de non-retour.

En septembre 2024, Daoud entame une vaste tournée médiatique en France pour la promotion de Houris, roman plongé dans la décennie noire algérienne. L’œuvre, en lice pour le Goncourt – qu’elle finira par remporter – est portée à bout de bras par une machine médiatique qui, depuis le 7 octobre, réserve son tapis rouge à ceux qui évitent soigneusement de parler de la Palestine. Dans ses interviews, Daoud critique la société algérienne, sa religiosité, sa prétendue arriération. Et, s’il énonce parfois des constats fondés, le ton, les généralisations, les comparaisons, rappellent tristement un certain Éric Zemmour. La réception, en Algérie, est glaciale.

Kamel Daoud sait parfaitement manier le buzz, c’est indéniable. Il flatte le goût français pour les musulmans critiques de l’islam. Il s’érige en défenseur des femmes voilées opprimées, qu’il ne consulte jamais. On dirait du Trump, quand il assurait vouloir protéger les femmes, « qu’elles le veuillent ou non ». Le terrain est miné, et Daoud y marche avec assurance, en pleine lumière.

Sa trajectoire intellectuelle peut s’interpréter comme un pari : perdre l’affection des siens pour gagner celle d’un autre monde. Une forme de résilience, dirait Boris Cyrulnik, mais aussi un consentement au sacrifice : celui de l’ancrage, de l’appartenance.

La critique principale ? Elle vient de France, ancienne puissance coloniale, ce qui exacerbe tout. Quand Daoud invite à oublier la guerre d’indépendance pour mieux se concentrer sur la guerre civile, il rouvre une blessure encore suintante. S’il tenait les mêmes propos depuis l’Angleterre ou l’Allemagne, peut-être seraient-ils mieux tolérés. Mais ici, l’espace symbolique est saturé d’histoire.

On pourrait même penser – sans tomber dans le procès d’intention – que les critiques nourrissent son ascension. Plus il dérange, plus il est récompensé, salué, protégé. En cela, il incarne parfaitement cette phrase de Joyce Carol Oates : « Écrire, c’est s’exposer à la critique irritée de ceux qui n’écrivent pas. » Et plus encore, c’est provoquer la punition, comme un acte de foi en soi-même.

L’épisode du Salon du Livre d’Alger, où Gallimard a été « non invité », illustre ce climat. Certains y voient une censure contre Daoud, d'autres une simple conséquence des relations diplomatiques complexes entre la France et l’Algérie. La vérité est sans doute ailleurs, entre bureaucratie tatillonne et signal politique mal assumé.

Mais au-delà du « cas Daoud », cette affaire révèle un malaise profond dans notre rapport au récit national et à la décennie noire. Au lieu d’ouvrir le débat, Daoud semble le refermer à coups de formules-chocs. Et lorsqu’il affirme être le seul à avoir écrit sur la guerre civile, il omet des centaines d’œuvres algériennes – romans, films, pièces – qui, elles, n’ont pas eu l’écho parisien. Dommage que les journalistes français n’en relèvent jamais l’absurdité.

Alors oui, il faut interroger nos mythes, nos douleurs. Mais pas sur le plateau de La Grande Librairie en format monologue. Le débat, le vrai, nécessite contradiction, nuance, humanité.

Quant à savoir si Daoud incarne un imaginaire colonial ou orientaliste, la réponse est plus complexe. Être fasciné par la langue française ou le cinéma italien n’ôte rien à notre algérianité. Mais ne critiquer que son propre camp devant l’ancien colonisateur, c’est participer – sciemment ou non – à la reconduction d’un déséquilibre ancien.

Dans ce jeu d’ombres, les intellectuels comme Daoud doivent choisir leur camp. Non pas entre la France et l’Algérie, mais entre la posture et la probité. Et quand, après avoir signé dans Le Point, il crie à la trahison quand on lui reproche son alignement, cela devient franchement injuste. Il faut assumer ses choix. La liberté d’expression est un droit, mais elle n’exclut pas la responsabilité.

La polémique autour de Houris reflète trois malaises :

Ceux qui insultent Daoud sans avoir lu son livre, le jugeant sur ses apparitions télé.

Ceux qui l’encensent sans nuance, traitant tout critique de jaloux ou d’ignorant.

L’absence de critiques littéraires sérieuses, capables d’analyser le texte avec rigueur.

Il est temps de réhabiliter l’analyse, de dépasser les affects. Le roman mérite qu’on l’interroge, pas qu’on l’idolâtre ou qu’on le lapide. Une lecture critique, neutre, est en préparation. Une rencontre littéraire virtuelle suivra. Peut-être que là, enfin, pourra s’ouvrir un débat apaisé.

Enfin, souvenons-nous que la majorité des Algériens ne connaît ni Kamel Daoud, ni Houris, ni même le Goncourt. Le quotidien, là-bas, c’est la vie chère, le chômage, la survie. Et peut-être est-ce un soulagement, de ne pas savoir qu’un ancien enfant du peuple les décrit désormais comme des retardataires de la modernité.

Je conclurai avec Byron : « Les opinions sont faites pour changer : sinon comment atteindre la vérité ? »

Et peut-être que cette phrase, à elle seule, pourrait sauver bien des écrivains de leurs certitudes.