Agrandissement : Illustration 1

— « Vous semblez en colère. »

— « Je le suis, en effet. »

— « Puis-je vous demander qui vous êtes ? »

— « Je suis ce que l’on pourrait appeler une citoyenne progressiste d’Algérie. »

— « Et ceux qui ne se revendiquent pas progressistes, ne ressentent-ils pas la même indignation ? »

— « Ils sont eux aussi en colère, mais pas de la même manière. Ma colère est, disons, d’un autre ordre. Eux la vivent comme une haine ancienne, viscérale. Moi, je l’ai domestiquée. Je m’efforce de maîtriser mes frustrations, d’éviter les pièges de l’émotion immédiate dictée par l’actualité. »

— « Fort bien. Et contre qui ou quoi se tourne cette colère disciplinée ? »

— « Contre ce qu’on appelle le monde avancé : les démocraties libérales occidentales. Ces nations m’ont autrefois fascinée — et je dis cela sans amertume — par la hauteur de leur culture, la rigueur de leur pensée, la beauté de leur littérature, leur art, leur cinéma. Elles m’ont impressionnée par leur engagement pour la justice, l’égalité, la responsabilité civique, l’éducation, la transparence, la raison. Elles m’ont convaincue par la richesse de leur débat démocratique, par cette capacité rare à s’interroger, à se remettre en question, à faire une place réelle à la voix du citoyen. »

— « Et pourtant, vous voilà en colère contre elles. Pourquoi ? »

— « Parce qu’elles assistent — dans un silence complice ou une justification indigne — à un massacre. À Gaza, des civils, des enfants, des femmes, des hommes sont tués. Et cela, dans une guerre asymétrique qui oppose deux extrémismes : d’un côté, le gouvernement d’extrême droite d’un État fondé sur une entreprise coloniale toujours active ; de l’autre, un mouvement religieux de résistance, auteur d’un massacre abominable le 7 octobre, frappant lui aussi des civils innocents. Mais entre ces deux violences, ce sont des vies humaines que l’on écrase dans l’indifférence. »

— « Et ces citoyens progressistes des pays dits “moins avancés”, qui sont-ils ? »

— « Nous sommes une minorité souvent méprisée dans nos sociétés. Nous avons choisi de croire aux valeurs dont l’Occident se dit le héraut : la justice, la liberté, la raison. Nous tentons de les appliquer modestement, dans nos vies personnelles, malgré le poids de nos environnements autoritaires et conservateurs. Nous ne sommes ni schizophrènes, ni amers. Nous ne dénonçons pas l’Occident tout en rêvant de nous y réfugier. Nous n’endossons ni le rôle de victimes, ni celui de persécuteurs. Nous assumons notre retard culturel, notre échec collectif à construire des sociétés justes et libres. Nous reconnaissons nos fautes, nos rendez-vous manqués avec l’Histoire, notre confusion morale et intellectuelle. »

— « Et comment vivez-vous cela ? »

— « Dans l’étude et le doute. Nous avons lu Spinoza, Jung, les Lumières — françaises, andalouses, allemandes — et tant d’autres. Nous croyons en la pensée complexe, en la nuance, en la rigueur logique. Nous cherchons des explications qui tiennent à l’expérience et non au dogme. Nous jugeons, oui, mais toujours provisoirement, avec prudence. Nous aimons les êtres cohérents, qui parlent comme ils vivent, et nous fuyons les fanatiques moraux qui prêchent une chose et en font une autre. »

— « Mais alors, pourquoi ce silence ? »

— « Parce que dans nos pays, une opinion peut suffire à vous envoyer en prison. Nous vivons cachés. Nous n’aspirons pas à fuir vers l’Occident : ce rêve-là est déjà occupé par ceux-là mêmes qui nous empêchent de vivre ici, et qui, souvent, y ont déjà un pied. Nous avons renoncé à l’ailleurs comme à l’au-delà, car ce dernier est devenu, lui aussi, terrain de contrôle et de censure. »

— « Et que vous reste-t-il ? »

— « Les idées. Les livres. Les cafés littéraires. L’écriture. Nous sommes de doux idéalistes, de têtus utopistes. Nous voulons laisser à nos descendants autre chose qu’un désert de conformisme : une pensée, une parole, un héritage immatériel. Peut-être qu’un jour, ils connaîtront un pays libre. Un pays qui ne sera plus entre les mains des censeurs, des doctrinaires et des prédicateurs en colère, lesquels finiront, ironie ultime, par s’exiler dans les mêmes capitales qu’ils n’ont cessé de maudire. »

— « Pardonnez-moi, je me suis un peu égarée. Mais il me semblait important de dire qui je suis, avant de continuer ce réquisitoire. »

— « Non, c’est au contraire éclairant. Mais dites-moi : pourquoi ressentez-vous le besoin de vous distinguer des colères plus “ordinaires” ? Elles visent pourtant la même injustice, n’est-ce pas ? »

— « C’est une question essentielle. Il faut comprendre que la cause palestinienne touche d’abord les musulmans — du fait d’une appartenance religieuse partagée, mais aussi d’une mémoire commune de la colonisation. Il existe une solidarité naturelle, presque réflexe, de nombreux Algériens avec la Palestine, du fait de cette double filiation, arabe et musulmane. Mais cette solidarité, lorsqu’elle est nourrie par une colère non pensée, débouche souvent sur une haine indistincte de “l’ennemi”, sur un rejet globalisé d’Israël, de l’Occident, et de tout ce qui leur ressemble. »

— « Et cela vous dérange ? »

— « Oui, car condamner l’injustice ne justifie pas de céder à la haine. L’indignation morale, pour être noble, doit rester lucide. Elle ne peut se transformer en pulsion de vengeance ou en ressentiment permanent. Or, chez ceux que je qualifie de non-progressistes, cette colère est souvent moins politique que religieuse, moins éthique que émotionnelle. L’oppresseur est perçu non pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est : non-musulman, occidental, donc coupable. Cette logique binaire est dangereuse, car elle mène à un combat de civilisations, non à une exigence universelle de justice.

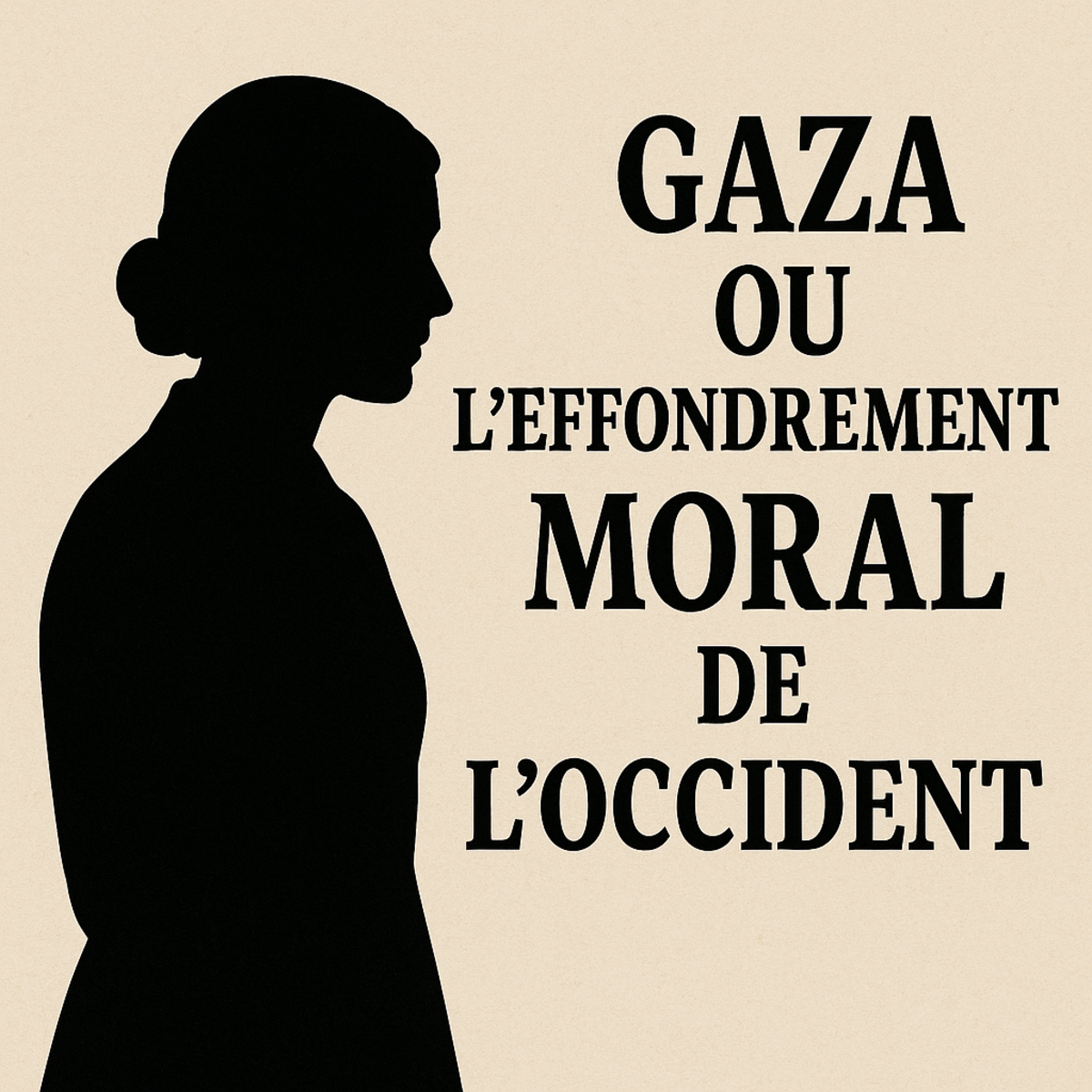

Le silence de l’Occident face à Gaza n’est pas une défaillance passagère : il révèle un effondrement moral plus profond, une incohérence entre les principes affichés et les pratiques tolérées. Ceux d’entre nous qui croyaient encore à la raison, à la justice et à l’universalité des droits se retrouvent orphelins — non pas d’alliés, mais de repères.

Nous vivons dans une époque où la force se pare du langage de la vertu, et où l’injustice se fait sous les auspices de la légalité. Que nous reste-t-il, sinon l’écriture, la pensée, et cette fidélité à la vérité que rien ne peut confisquer ?

« Il n’y a rien de plus difficile à prendre en main, de plus dangereux à conduire, ou de plus incertain dans son succès, que d’initier un nouvel ordre des choses. »

— Machiavel, Le Prince

Et pourtant, c’est ce travail-là qu’il faut poursuivre : penser contre le mensonge, dire contre le silence, et refuser que l’histoire soit écrite uniquement par les vainqueurs.