Agrandissement : Illustration 1

J’aurais pu titrer autrement, plus directement, peut-être plus joyeusement : La fascination de Kamel Daoud pour les coiffeuses. Mais cela n’aurait pas eu le lustre convenu d’une critique sérieuse. J’y reviendrai, bien sûr.

Le deuxième livre de Daoud (ordre chronologique oblige, 2004), aurait très justement pu s’intituler Ô Ghoula ! – cri d’effroi enfantin face à une entité ogresque surgie des tréfonds de l’imaginaire collectif. En Algérie, la Ghoula hante les nuits, parfois même les jours, des plus jeunes. Elle justifie l’injustifiable, incarne l’inexplicable, efface les failles conceptuelles d’un monde encore trop vaste et informe pour être structuré. L’enfant, impuissant à théoriser, s’en remet au mythe. Kamel Daoud aussi, semble-t-il.

Car Ô Pharaon se donne à lire comme un récit, mais n’en est pas un. Ce n’est ni roman ni essai ; disons plutôt un journal intime où radoter devient style. Voilà qui justifie ma définition de ce genre si particulier que j’appelle, avec une certaine tendresse féroce : littérature de la fainéantise – « l’alité rature qu’on baptise écriture ».

Oh, pardon Kamel, tu radotais. Mais alors, dis-nous, pourquoi cette obsession pour la lettre P ?

P comme Pharaon : Ghoula, toujours elle.

P comme Propagande : la presse officielle, relais du mensonge.

P comme Président : inerte et empaillé.

P comme Pouvoir : préfet, colonel, commissaire… et La Coiffeuse (majuscule oblige, Daoud en distribue aux noms communs comme on jette des miettes aux pigeons).

P comme Palais : théâtre des combines.

P comme… Pet ? Oui, ce bruit douteux évoqué par Larousse comme un gaz s’échappant de l’anus. (Je m’excuse de l’obscénité, mais on ne sort pas indemne d’un Daoud de 2004.)

L’écriture de Ô Pharaon relève de cette même fulgurance intestinale. Une plume surgie du duodénum scribouillard. Oui, je pousse, mais Kamel tire aussi.

On comprend alors mieux cette schizophrénie stylistique : Docteur Jekyll (Kamel) a raturé Ô Pharaon, et Mister Hide (Daoud) a trituré Houris. Tout s’explique : retournement de veste, auto-plagiat, recyclage narratif.

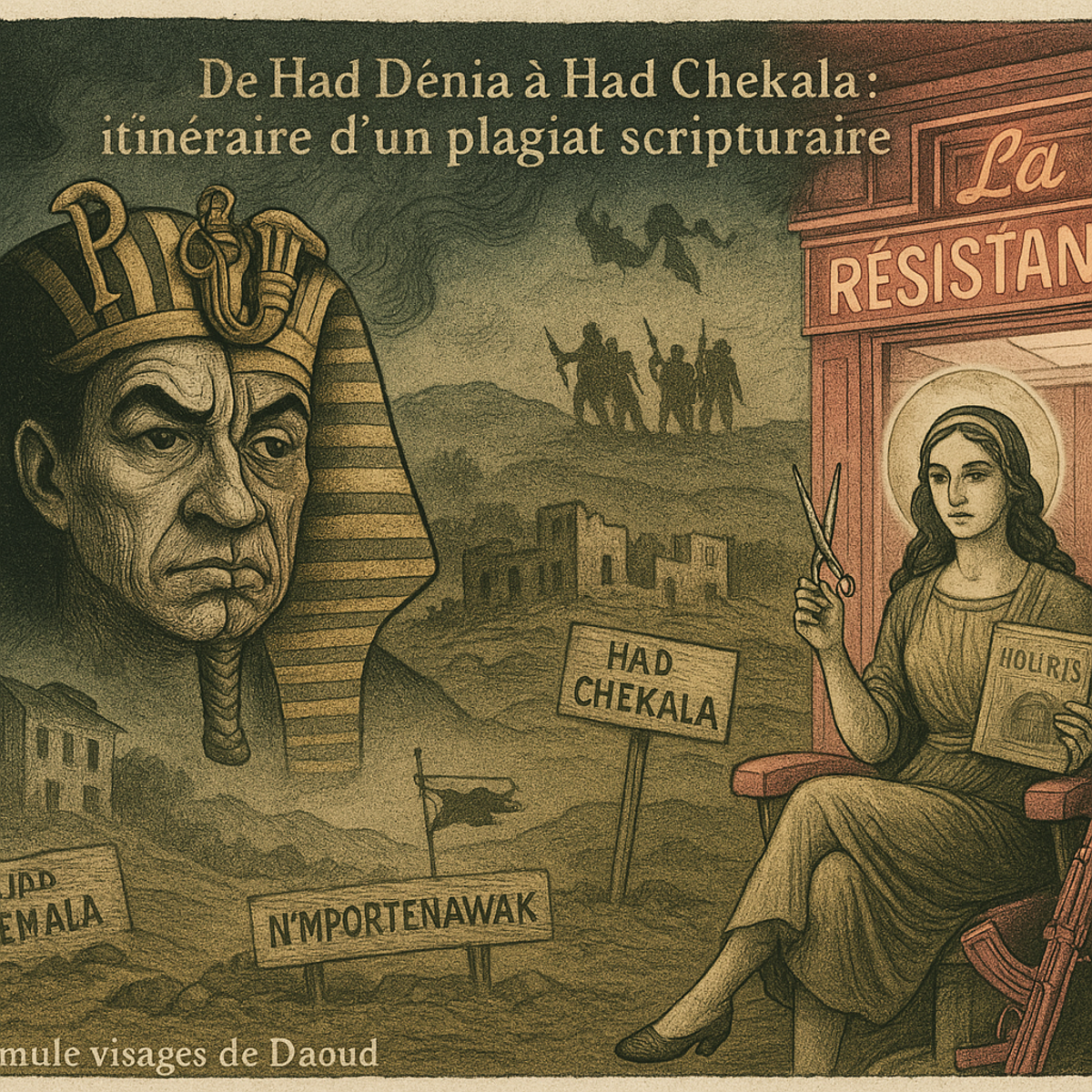

Dans Ô Pharaon, le massacre de Had Dénia (lieu imaginaire : limite de la vie). Dans Houris, même scène, nouvelle adresse : Had Chekala (lieu réel : limite du n’importe quoi). Chekala, dérivé de chkil, expression oranaise que les Algérois ignorent, mais que l’auteur se plaît à expliquer en plateau télé : n’importenawak, fabulation, délire, hallucination scripturaire. (Et j’en passe.)

Voilà donc ce que nous vaut la littérature de Daoud : du chkil.

« Le village de Had Dénia, […] ravagé par des cratères invisibles […] comme piétiné par la fuite d’une espèce lourde et affolée » (Ô Pharaon, p.129)

« À Had Dénia il n’y a rien eu de particulier entre le 29 décembre et le 2 janvier 2000. » (p.130)

Ah bon ? Pourtant dans Houris, on égorge bien Aube (la coiffeuse, évidemment) le 31 décembre 1999 à Had Chekala. Il faut croire que l’Histoire est une matière molle, malléable à volonté.

« Les katibas avaient décidé de nous punir. » (Houris)

« Plus de 1 000 morts en une nuit. » (Houris)

Et dans Ô Pharaon ?

« L’histoire de Had Dénia ne commença pas à proprement dit avec le massacre […] » (p.134)

Donc, pour faire simple : Daoud se plagie. Il recycle les mêmes ingrédients, assaisonne différemment, et présente Houris comme un mets nouveau. Dans Ô Pharaon, les islamistes ne sont pas les coupables. Le coupable est mythique, fuyant, mystérieux : un ogre, un Dark Vador, un Voldemort d’Algérie. Dans Houris, la donne change : ce sont les islamistes, donc le peuple, donc l’islam. Ô Islam, pourrait-on dire, car cela fait recette dans les dîners parisiens.

Et qui retrouve-t-on au centre de tout ça ? La coiffeuse, bien sûr.

Daoud l’adore, à toutes les sauces. Dans Ô Pharaon, elle participe à la chute du président. Dans Houris, elle devient résistante. Avant catin, maintenant héroïne. Toujours catin, mais héroïne quand même, car en 2024, cela plaît. Transgressive, donc moderne, donc aimable pour l’Occident. (C’est Daoud qui le pense, pas moi.)

Ô Pharaon, c’est la décennie noire vue comme le produit de la bâtardise généralisée : les Algériens sont issus du chaos, les femmes sont prostituées, les hommes, des névrosés sexuels. Le pouvoir ? Pharaonique. La société ? Un marécage.

« Tous les esprits des lieux, se savaient comme perdus à l’avance dans un territoire où la bâtardise avait défait les liens coutumiers » (Ô Pharaon)

Si j’étais psy, je me serais régalée. Mais laissons cela à l’ex-psychiatre de Saada Arbane , épouse de Daoud, qui saura mieux que moi lire entre les lignes de Houris, où une victime réelle (Saada Arbane) s’est reconnue. (Petite pause d’humour, ouf.)

Mais enfin, comment ce radotage a-t-il pu séduire le jury du Goncourt 2024 ?

Nous voici face à une malformation littéraire, qui a enflé dans l’ombre depuis Ô Pharaon, sans qu’aucun spécialiste n’ait pris le soin de pratiquer une amniocentèse. Il aurait fallu aller au cœur du fœtus – Had Dénia – pour éviter l’accouchement monstrueux de Had Chekala. (Pardonnez la métaphore brutale.)

Dans Houris, ce ne sont plus les forces occultes du pouvoir qui massacrent, mais le peuple lui-même, animé par une haine islamiste. Le Pharaon a disparu. À sa place, un nouveau tyran : l’islam. Et la femme – la coiffeuse toujours – devient figure christique, mère et catin, victime et martyre.

Voyez-vous comme Daoud aime ses coiffeuses jusqu’à la mort. Dans Ô Pharaon, elles complotent. Dans Houris, elles sauvent. Leur fonction change, mais elles restent toujours les pivot(e)s du récit.

Et que dire de cette contradiction éclatante : dans Ô Pharaon, les femmes enfantent des monstres ; dans Houris, coucher avec un routier devient acte de résistance. Aïssa (routier) et le harag (clandestin maritime) sont désormais nobles partenaires. Le bâtard devient révolutionnaire. Une manière de séduire l’œil occidental ? (Encore une fois : Daoud, pas moi.)

On l’a compris : Daoud n’aime que ce qu’il a jadis méprisé, vomit ce qu’il avait adoré. Et l’imam, dans Ô Pharaon ? Invisible ! Serait-il gentil dans les années 90 ? Et devenu monstre dans Houris ? Hilarant.

Pour finir, puisque l’écrivain est Gémeaux, tout s’explique. Enfin, presque.

Reste une énigme : Gallimard a-t-il lu Ô Pharaon ? Ce texte, publié en 2004, un an avant la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (article 46), n’a pourtant jamais valu à Daoud la moindre inquiétude. Il insinuait que le pouvoir était à l’origine de la décennie noire, et nul ne broncha. Aujourd’hui, depuis Paris, il brandit cette même charte pour défendre Houris, où ce sont les islamistes qui deviennent bourreaux.

Il faudrait donc admettre que Houris n’est ni totalement fictif (procès en Algérie oblige), ni totalement original (plagiat de Ô Pharaon).

Je vous laisse méditer ces quelques éléments, posés à froid. J’y reviendrai, à chaud cette fois, pour une seconde dissection du roman qui aura su tromper le Goncourt. Une supercherie littéraire ? À suivre.