Mouvement protéiforme et radicalement horizontal, les « gilets jaunes » n’ont pas de représentant légitime. Il ne fait pas de doute que les gilets jaunes luttent pour le pouvoir d’achat des ménages modestes, mais il est impossible de cerner des revendications précises du mouvement, à cause de son absence de structuration. Certes, à l’initiative d’une manifestante de la Sarthe, une quarantaine de « directives du peuple » ont été adressées aux médias et aux députés. Mais ces revendications sont issues d’un vote sur les réseaux sociaux qui n’a réuni que 30 000 personnes, dont on peut douter de la représentativité. Or, les gilets jaunes ont le soutien ou la sympathie de 72 % des Français, même au lendemain des dégradations et du vandalisme qui ont émaillé les Champs Élysées. Ainsi, on s’attendrait à ce que le mouvement défende la voix du Peuple, face à un gouvernement de plus en plus impopulaire. Mais comment faire entendre la voix du Peuple dans le contexte d’une crise de légitimité qui touche jusqu’aux porte-paroles déclarés du mouvement ?

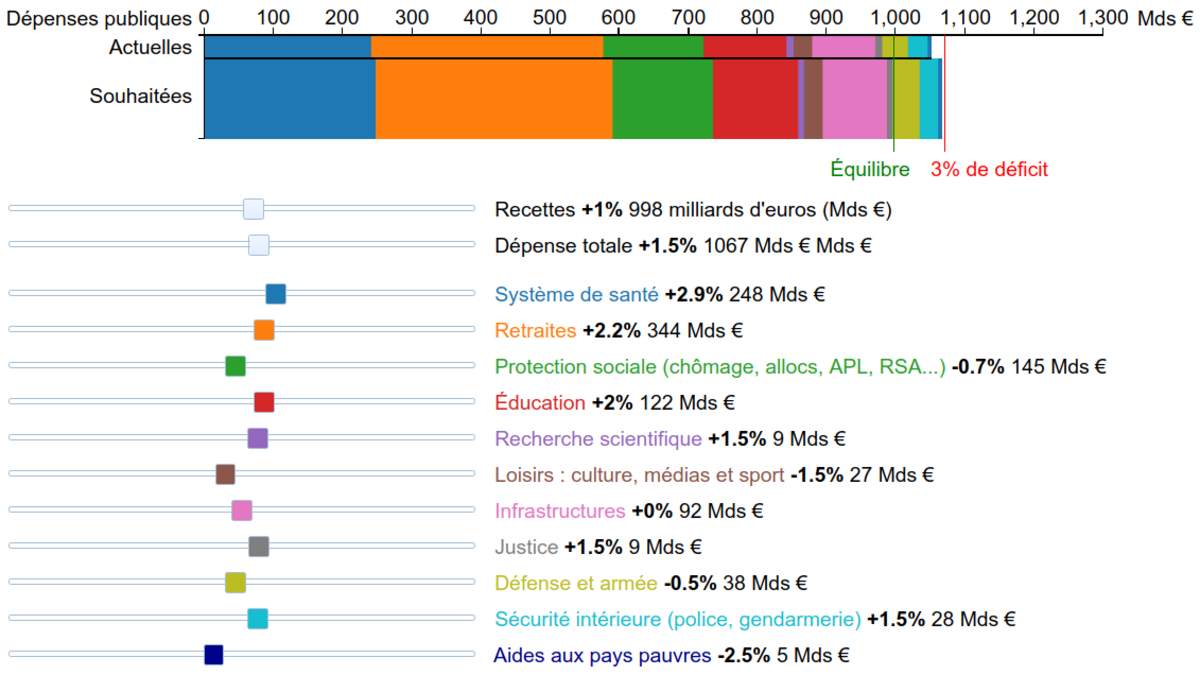

Si les gilets jaunes expriment la colère populaire, la recherche en sciences sociales peut aider à comprendre les aspirations des Français. Et comme on peut difficilement rendre compte de ce que veulent les gilets jaunes, autant s’intéresser aux préférences des Français dans leur ensemble. Le ras-le-bol fiscal ne date pas d’hier, et est étudié depuis des années par des chercheurs, qui ont documenté les griefs des Français au moyen d’enquêtes. Dès 2009, l’enquête Perceptions des Inégalités et Sentiments de Justice a révélé que 89 % des Français trouvaient que les différences entre hauts et bas revenus devraient être réduites dans notre pays. En 2014, l’enquête Dynegal a montré que plus des trois quarts des répondants souhaitaient que l’écart entre les revenus minimum et maximum soit contenu dans un rapport de 1 à 20, et que 88 % des Français considérait que l’ISF était un impôt juste. Le premier enseignement de ces enquêtes est donc que la majorité des Français ne trouve pas qu’il y a trop d’impôts en général, mais plutôt qu’il y a trop d’impôts sur les ménages modestes, et pas assez sur les riches. En effet, lorsqu’en 2018 l’enquête Préférences Politiques a demandé aux Français de choisir les montants des grandes catégories de dépenses publiques, le choix moyen a été d’augmenter les prélèvements de 1 %, afin d’augmenter les budgets du système de santé, de l’éducation et les retraites (cf. l’infographie).

Agrandissement : Illustration 1

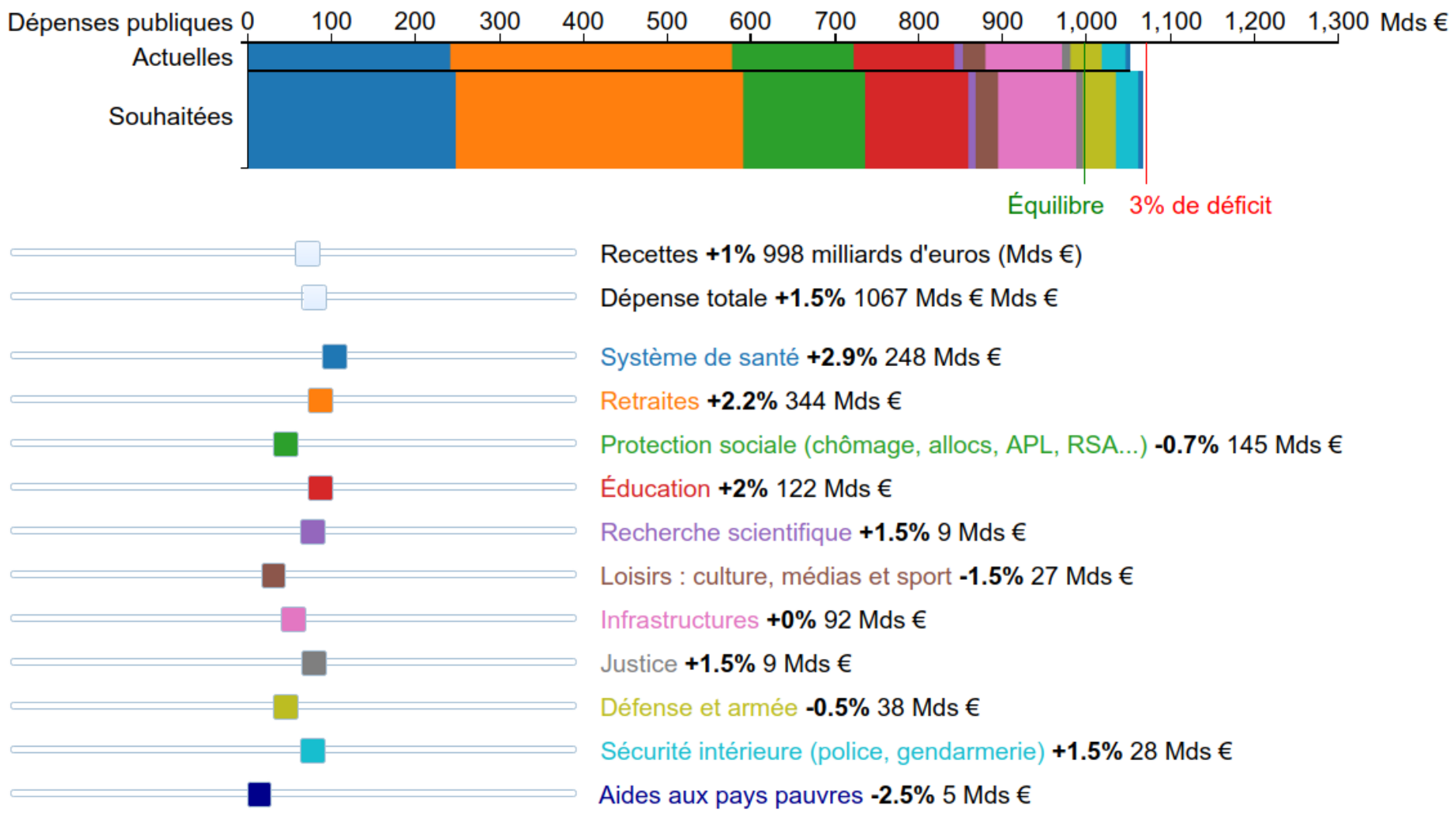

Si le niveau de prélèvements élevé n’est pas le souci principal des Français, il en va autrement de leur répartition, et du niveau d’inégalités. Toujours d’après l’enquête Préférences Politiques, plus de la moitié des Français sont favorables à l’instauration d’un revenu maximal à 100 000 €/mois. Mais l’attente la plus forte concerne peut-être le niveau du salaire minimum, qui est actuellement de 1 325 €/mois après impôts et transferts pour une personne seule (sans compter la taxe d’habitation), grâce aux 174 €/mois de prime d’activité qui viennent s’ajouter aux 1 151 €/mois du SMIC. Quand on leur demande à quel montant devrait être établi le salaire minimum après impôts et transferts, la réponse médiane est 1 500 €/mois, soit une augmentation de 12 %. Ainsi, on s’attend à ce qu’une augmentation de la prime d’activité de 150 €/mois soit approuvée par une majorité de Français, d’autant plus que cette mesure ne pénaliserait pas le coût du travail. L’augmentation de 100 €/mois qui vient d'être annoncée par Emmanuel Macron va ainsi dans le bon sens, même si elle ne satisfera sans doute pas totalement les Français.

Agrandissement : Illustration 2

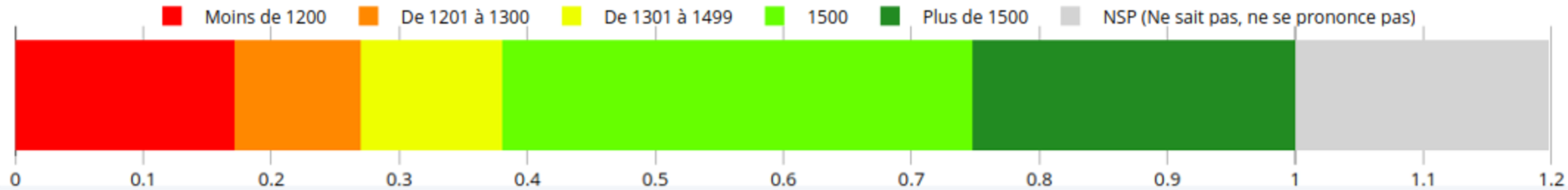

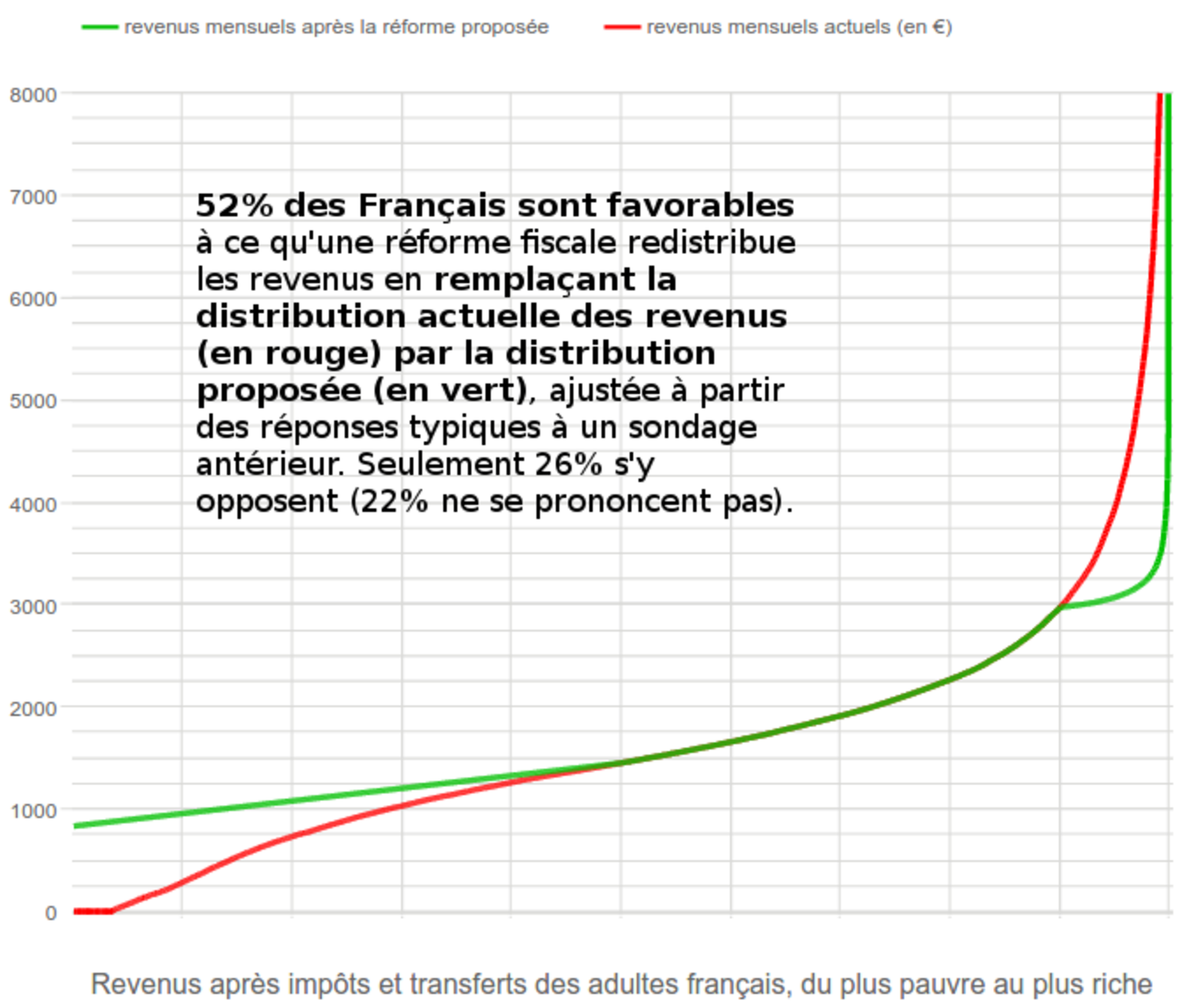

L’enquête Préférences Politiques a été plus loin : en 2016, elle a demandé aux Français à partir de quel niveau de revenus les impôts devraient augmenter (réponse médiane : 3 000 €/mois, soit les 10 % les plus riches), jusqu’à quel niveau de revenu le pouvoir d’achat devrait augmenter (réponse médiane : 1 500 €/mois, soit les 50 % les moins riches), et quel devrait être le montant des aides de l’État pour les gens sans aucun revenu (réponse médiane : 750 €/mois, soit le montant actuel du RSA + APL). Puis, une réforme fiscale combinant les réponses médianes à ces questions, et opérant une redistribution de 10 % du revenu national, a été proposée à un second échantillon (cf. graphique) : résultat, 52 % des répondants l’ont approuvée, contre seulement 26 % qui l’ont rejetée (le reste ne s’est pas prononcé).

Agrandissement : Illustration 3

La méthode originale de cette enquête pour dévoiler les préférences en matière de redistribution montre que des procédés démocratiques innovants pourraient permettre de dégager des grandes orientations fiscales approuvées par une majorité, d’autant plus que seuls 14 % des Français sont satisfaits avec la détermination de la fiscalité par la méthode parlementaire actuelle. Une large majorité promeut des réformes institutionnelles qui garantiraient une plus forte adhésion aux choix législatifs : 76 % soutiennent que les réformes importantes devraient passer par un référendum, 54% souhaiteraient que les sénateurs soit tirés au sort parmi les citoyens, et 65 % sont favorables à l’élection des députés par le système mixte avec compensation (comme en Allemagne), qui assure une représentativité proportionnelle en même temps que la représentation de chaque localité.

Enfin, l’analyse de l’opinion permet une lecture nuancée de l’opposition à la hausse de la taxe sur les des carburants. En effet, les enquêtes de 2014 et 2016 ont montré que respectivement 56 % ou 57 % des Français étaient favorables à la taxation des émissions de gaz à effet de serre des particuliers. C’est donc une erreur d’interprétation des griefs populaires que de croire que les Français ne se soucient pas de l’écologie. En effet, 79 % soutiennent l’isolation thermique de tous les bâtiments financée grâce à un emprunt national, 54 % de la population est prête à baisser ou maintenir basse sa consommation de viande rouge, et 55 % sont favorables au remplacement du parc automobile par des voitures électriques en libre service. Ce que critique la population, c’est donc bien la faiblesse des mesures sociales, industrielles et urbanistiques nécessaires pour organiser une transition écologique, plus que la fiscalité environnementale en soi.