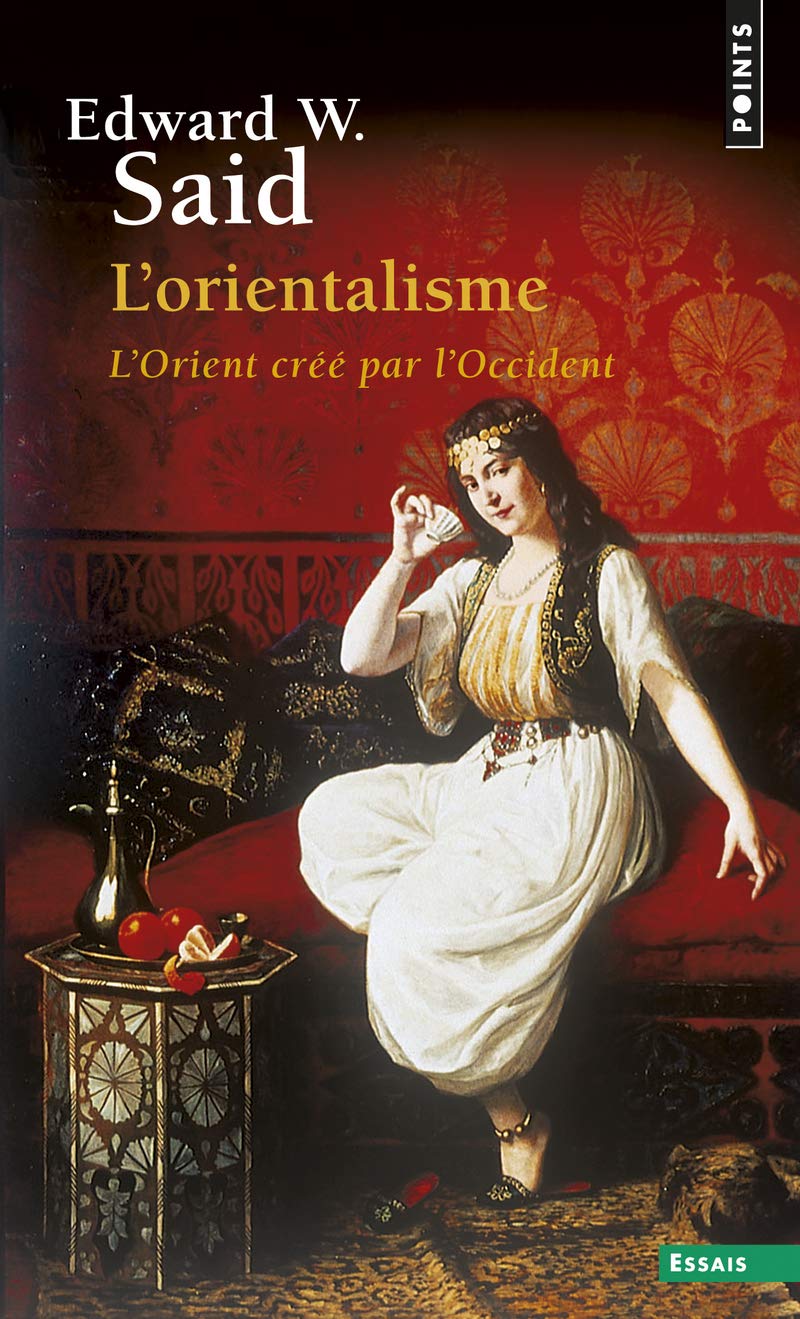

Après les fameux événements de Cologne où le romancier et journaliste algérien avait injustement accusé les réfugiés d’être les responsables de viols, Edward Said devient un territoire obligé. Depuis la parution du livre-phare du professeur de littérature comparée, Edward Said, L’Orientalisme, réagissant aux discours trop marqués par les jeux de l’exclusion de Bernard Lewis, Huntington et Fukuyama, le monde de la pensée a entamé de sérieuses et nouvelles réflexions sur la question de l’altérité perçue autrement, c’est-à-dire passée au crible fin de la critique et de l’interrogation. Ce livre est tout d’abord une critique d’un certain orientalisme qui crée l’Orient pour en faire un espace marqué par la barbarie et la sauvagerie. C’est d’ailleurs cette manière de faire et de voir qui a toujours caractérisé la littérature coloniale, mais également le discours de certains auteurs autochtones ou d’autres écrivains extrêmement controversés comme Albert Camus par exemple. Said s’insurge contre ce discours réducteur et propose une redéfinition de l’appareillage conceptuel ciblant les anciennes colonies, proposant une critique des pratiques discursives coloniales et un sérieux questionnement des épistémès sur les espaces colonisés. C’est dans ce sens que son livre fait date, déconstruisant le regard de l’ « Occident » sur un « Orient » schématisé, stéréotypé , une création de l’imaginaire « occidental », produit d’une vision du « dehors », faisant de l’Autre, un bloc singulièrement pauvre, qui ne pourrait retrouver une certaine humanité que s’il acceptait de se fondre dans l’instance européenne. Il tente de détecter les traces du discours colonial marquant le discours de textes littéraires et artistiques d’auteurs colonisés ou européens d’avant et d’après l’indépendance. Mohamed Arkoun va également dans ce sens en évoquant le cas de l’Algérie : « Les Français modernes, représentants des Lumières laïques, ont créé en Algérie le droit de l’indigénat conçu et géré par l’État républicain. L’Autre est ainsi vraiment l’étranger radical, qui ne peut entrer dans mon espace citoyen ou dans mon espace de valeurs religieuses et/ou démocratiques que s’il se convertit ou s’assimile, comme on dit encore à propos des immigrés ».

Nourri des textes fondateurs de Frantz Fanon (Les damnés de la terre ; Peau noire, masques blancs), de Césaire (Cahier d’un retour au pays natal ; Discours sur le colonialisme) et d’Albert Memmi (Portrait du colonisateur) et d’une certaine littérature anglo-saxonne rejetant l’Autre, Edward Said propose une relecture du monde, démontant les mécanismes du fonctionnement du discours colonial traversant les contrées des pratiques sociales, politiques, littéraires et artistiques. Le postcolonialisme qui va par la suite s’enrichir des travaux de Bhabha et de Spivak, apportant une autre manière de lire les réalités coloniales, notamment, à partir des expériences asiatiques et indiennes, propose certes une nouvelle exploration du discours colonial, mais peut tomber dans les pièges du rejet de l’ « Occident » considéré comme un bloc, une totalité dépouillée de ses contradictions et de ses luttes, d’ailleurs non défini, ni délimité et du particularisme qui engendrerait une lecture essentialiste du monde, loin des jeux libérateurs et opératoires de l’Histoire. Une lecture fondée sur les jeux de polarités, essentialiste et culturaliste pourrait neutraliser toute lecture sérieuse et altérer la réalité. Homi Bhabha qui compte sur une certaine stabilité et une conciliation semble évacuer les violentes pratiques du colonialisme qui trouvent une résistance armée des colonisés. Cette occultation de l’oppression coloniale occulte carrément la barbarie de la violence coloniale donne à lire uniquement les réalités symboliques du colonialisme, ignorant le combat des dominés. Toute lecture devrait-être marquée par le mouvement et par la proximité avec le fait social et historique et évitant un regard anhistorique. Tout en prenant en charge certaines propositions, il serait utile de se rendre compte du fait que le discours postcolonialiste évacue souvent la dimension littéraire, les procédés d’écriture, les jeux de l’imaginaire pour se limiter à une lecture strictement anthropologique.

Avec l’émergence d’idées nouvelles et de débats nouveaux caractérisés par la présence d’interrogations puisées dans les propositions de Deleuze, Foucault, Derrida et Ibn Khaldoun, Ibn Rochd ou Abed el Jabiri, de sérieux positionnements sont possibles, nourris de la « positionalité » chère à Foucault, de la « dissémination » (Derrida) ou de la notion de rhizome, mais surtout de Glissant, Said, Mroua et d’Arkoun et de l’idée de transculturalité de Fernando Ortiz rendant désormais obsolète cette histoire d’interculturalité, trop peu engageante. Une autre critique, plus ou moins libérée des canons dominants est-elle possible ? N’y a-t-il pas risque d’une nostalgie et de la célébration d’un passé mythique ? Ainsi, cet ouvrage invite à la réflexion et à une re-présentation de l'altérité qui devrait dépasser la posture européocentriste pour épouser les contours d'un regard polycentré et d'une entreprise plurielle, polyphonique.

Ce livre d’Edward Said est essentiel, fondamental.

Et si nous tous, nous nous mettions à discuter de ces questions importantes mettant en jeu les territoires méthodologiques et épistémologiques…