La moitié de l’humanité est mise aux arrêts. L’avenir est aboli par la crainte : crainte du virus et crainte de l’incompétence de celles et ceux qui gouvernent les Etats. La brutalité de cette expérience collective est incommensurable. Nous voici tout à coup solidaires en temps réel des émotions de cousins canadiens, de nièce en Australie, de collègues et amis brésiliens, indiens, italiens, espagnols ou sénégalais. Nous n’avons jamais demandé autant de nouvelles de nos amis et de nos proches et nous n’avons jamais eu autant , sans cesse, le même sujet de conversation.

Depuis le 17 mars, je me demande comment seront nos premiers pas libres, hors de chez nous, « après ». Ces pas seront-ils libérés de toute peur ? Comment sort-on de prison ? Combien de temps nous faudra-t-il pour respirer sans crainte, saluer sans arrière-pensée, refréner notre tentation de tout désinfecter ?

Chaque jour qui passe depuis le 17 mars voit cet horizon s’éloigner. Qui connait la date de fin de la « parenthèse »? Le gouvernement a instauré le confinement reconductible et réfléchit à un déconfinement progressif et sous contrôle. Le Ministre de l’Éducation Nationale ne connait pas la date de reprise des cours et des menaces pèsent sur les vacances. Nous ne savons pas quand nous aurons assez de tests et de masques pour changer de stratégie sanitaire. La loi d’urgence sanitaire votée le 22 mars est applicable jusqu‘en décembre. Nous ne savons rien de l’évolution future de la pandémie dans le Monde, des nouveaux équilibres géopolitiques et économiques, de la dévastation possible de l’Afrique.

Une peur sans fin

Le « jour d’après » qu’on nous promet ressemble au pays de cocagne. Ce sera le jour du capitalisme humain de Bruno Lemaire ou des investissements massifs pour l’hôpital. Comme le réveil d’un mauvais rêve. Comme l’Eden des croyants. « Un jour tu verras ». Pourquoi faire aujourd’hui ce qu’on peut reporter à plus tard ?

Le temps lui-même est devenu aléatoire. « Tous nos concitoyens se privèrent très vite, même en public, de l’habitude qu’ils avaient pu prendre de supputer la durée de leur séparation. » écrivait Albert Camus dans La Peste en 1947 . Car « après tout, il n’y avait pas de raison pour que la maladie ne durât pas plus de six mois, et peut-être un an, ou plus encore. »? Il n’y a pas de raison en effet. Comment se projeter dans un agenda professionnel, étudiant ou familial et des échéances à quatre ou cinq semaines ? Comment préparer un bac hypothétique, et finalement annulé ? Comment gérer les projets suspendus ? Les échéances administratives ? Les suivis médicaux ? Les gouvernements dont nous dépendons gesticulent et piétinent. Et pour chacune et chacun, tout peut basculer avec une quinte de toux.

La condition de l’homme global[1] est aujourd'hui l’exil à domicile, cet « exil chez soi », dans lequel le temps suscite une « angoisse qui lui est propre » (Albert Camus). Le danger est là qui rode autour de notre prison. Chaque soir, les « éditions spéciales » nous en détaillent le drame, nous en comptent les victimes, font parler la fatigue des soignants, la détresse des familles et même les incertitudes gouvernementales. Nous n’en sortons pas indemnes. Si des troubles anxieux commencent à apparaître au bout de quinze jours de confinements, les effets sur la santé mentale sont à craindre. L’étude menée par l’université de Shanghai laisse présager des troubles post-traumatiques. [2]

Nous voici réunis par la peur quand les corps sont violemment soupçonnés, cloisonnés, pathologisés, et que ces corps nous séparent. « Comment continuer à construire un «nous» possible quand on ne peut même pas toucher, à la légère et du bout des doigts, amis, amoureux, famille ou inconnus? » s’interroge une philosophe madrilène elle-même prise au piège du désastre[3] ? Nous voici réunis dans la qualité « d’intouchables ».

Nous voici administrés par la peur « souffrance principale de ce long temps d’exil » disait déjà Camus, et « réduits à notre passé ». Comme l’annonçait Paul Virilio, cette peur « abolit les distances », pollue l'espace et plonge les sujets connectés à l'actualité dans un live permanent qui abolit la géographie en même temps qu’elle abolit le temps.[4]

Nous voici transformés en victimes consentantes de dispositifs de contrôle, comme dans toutes les grandes épidémies. Mais jamais ces dispositifs n’avaient été à ce point universalisés. La planète entière semble destinée à devenir cette ville de Marseille en proie à la peste en 1720 et décrite par Michel Foucault dans Surveiller et Punir, « cet espace clos, découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés »[5]

Nous voici enfin assignés à notre place, qui dans son pavillon, qui dans son trois-pièces où cohabitent cinq personnes, qui dans son jardin et qui dans sa cuisine, qui dans sa résidence secondaire et qui dans sa cité du 93, qui dans l’harmonie familiale et qui à la merci d’un bourreau. Le 1 avril à Paris une femme de 33 ans est morte sous les coups de son conjoint, c’était la 23° depuis le 1 janvier.

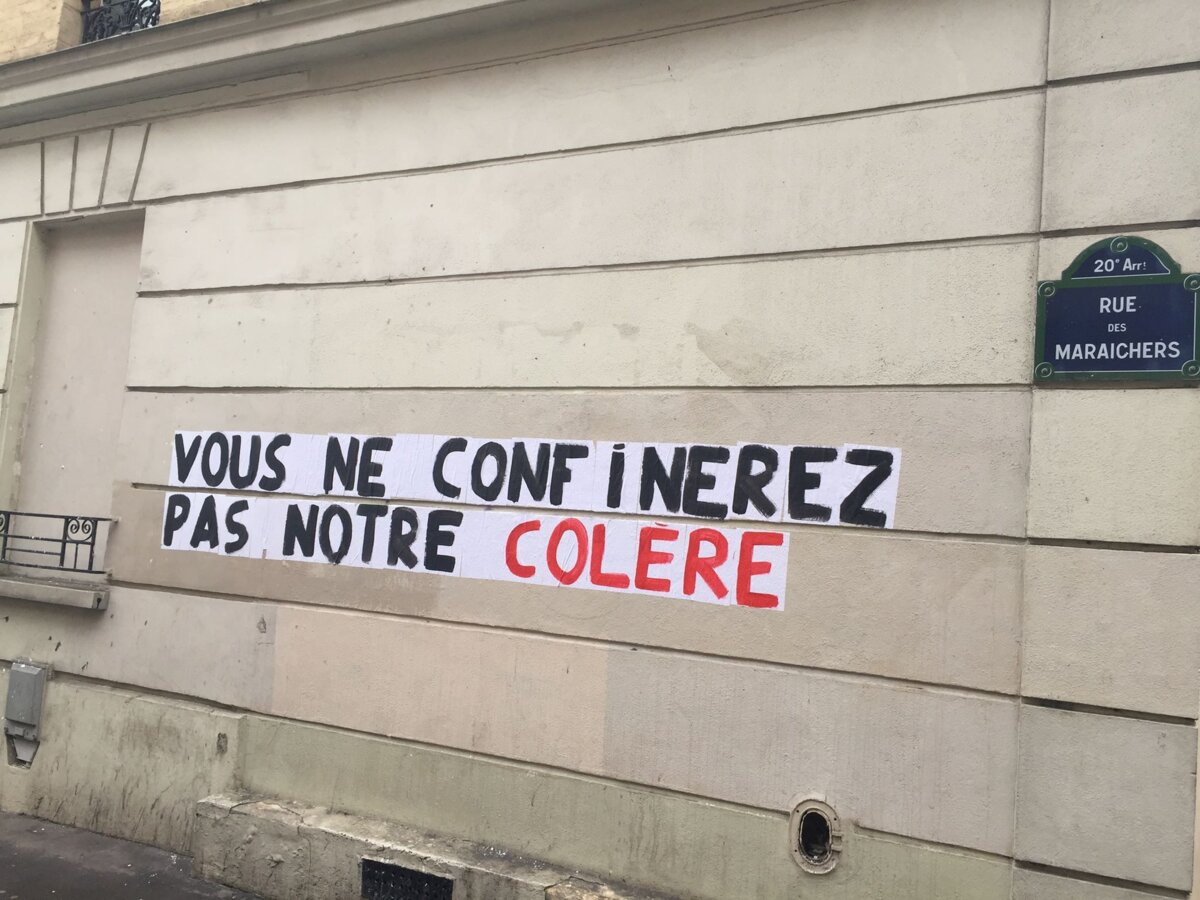

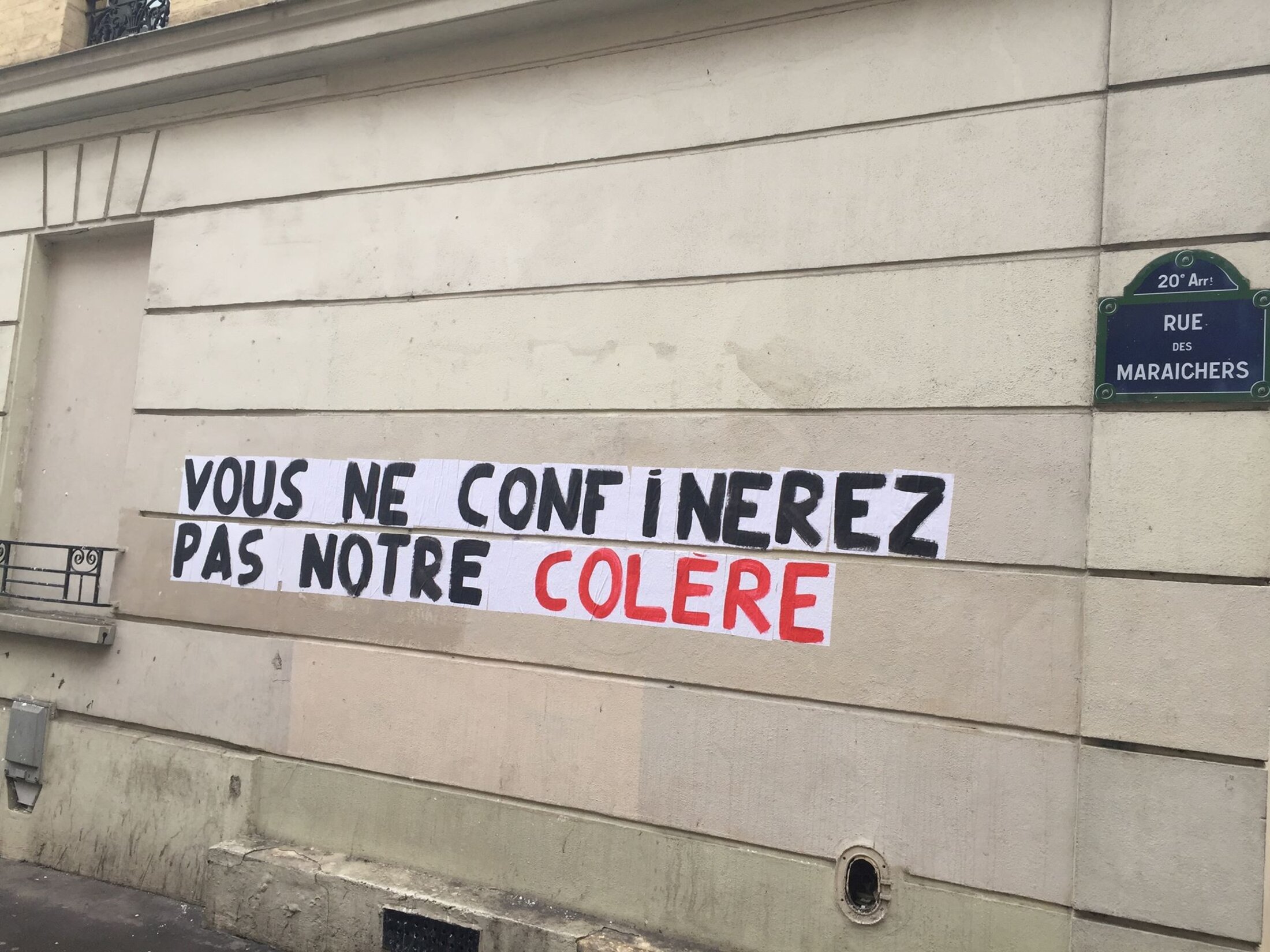

Agrandissement : Illustration 1

Le confinement connecté : entre Matrix et Damasio

Les nouvelles du confinement de Wuhan fin janvier a fait resurgir le spectre de cette peste de 1720. Certains ont alors moqué les méthodes aussi « médiévales » et « inefficaces » des autorités chinoises. Que la méthode de la quarantaine collective soit médiévale, nous n’en disconviendrons pas : elle signe en Chine comme partout dans le monde l’absence de stratégie sanitaire réelle dans nombre de pays touchés.

Mais nous ne sommes ni au Moyen-Âge, ni en 1720. L’effondrement des échanges matériels n’a d’égal que l’explosion des échanges immatériels. L’expérience planétaire de l’humanité s’apparente aujourd'hui à « un pur laboratoire d’anthropologie SF », selon l’expression d’Alain Damasio[6] qui voit se réaliser les anticipations imaginées dans ses romans : « on va découvrir ce que ça fait quand l’interface remplace nos face-à-face à 95%. »

Les écrans ont remplacé les corps, le son haché du Skype les conversations d’apéro. Les groupes WhatsApp laissent filer les états d’âmes de chacune et chacun, les vieilles photos retrouvées, les gifs grinçants déjà dix fois partagés, les photos du chien, les selfies en masque blanc, bleu ou vert. Des échanges en duo émergent plutôt les nouvelles, les vraies, surtout les mauvaises, celles qu’on prolongera au téléphone : mes collègues italiens sont vivants, Chantal et Patrick ont dépassé les 10 jours de maladie sans complication, François est sorti de réanimation, Lucien est mort.

Les écrans ont remplacé le bureau. Le télétravail s’impose là où il peut, dans les pays où il peut. Si nous ne disposons d’aucun chiffre global, quelques études sont déjà disponibles dont celle commandées par Deskeo[7], opérateur de bureau flexible, intéressé par le changement de paradigme. Voilà de quoi confirmer l’effet de contrôle disciplinaire du « home office » pour les 70% de françaises et français qui y sont soumis. La plupart le découvre et avec lui quelques effets souvent insoupçonnés : le temps de travail s’allonge, la pause déjeuner passe à l’as (pour 86% dont 49% « systématiquement »), le temps de transport gagné est d’abord réinvesti dans le travail (59%), les moments de convivialité avec les collègues disparaissent (74%). Bref, les trois quarts regrettent le bureau, les horaires fixes, et le temps de transport, les femmes plus encore que les hommes.

L’écran peut-il remplacer l’école, le concert, le théâtre ? Du primaire à l’université, le gouvernement se fait fort d’assurer la « continuité pédagogique ». Mais la numérisation de la transmission scolaire est une utopie dévastatrice : pour les enseignants dont le temps de travail est démultiplié, pour les parents, et notamment les mères, dont les horaires scolaires s’additionnent aux autres dans des journées confinées qui n’en finissent plus, ni pour les enfants pour lesquels l’école était encore un peu la possibilité de sortir des pesanteurs sociales inégalitaires. De l’aveu même du Ministère 8% des élèves sont sortis des radars en trois semaines. Ne parlons pas de la recherche qui ne bénéficie des bienfaits d’internet et du partage que lorsqu'elle peut puiser sa richesse dans des collectifs humains en interaction longue et forte. Quant à la culture, réduite et mise en exergue comme distraction nécessaire du confinement, elle ne peut exister en dehors de ses lieux matériels, de théâtre, de salles de concerts, de salles de cinéma, de festivals, d’exposition.

Nous voici dans l’expérimentation concrète de l’utopie numérique intégrale. Tel est le monde de cette « matrice » anticipée par la trilogie de 1999[8] lorsqu’on passe du rattachement ludique d’Instagram, Facebook et WhatsApp à enchaînement laborieux du travail à domicile, à la désarticulation complète des lieux réels du commun, de sa production autant que de son partage.

Tout était prêt. Nous y étions déjà massivement reliés. Le nombre d’internautes dans le monde est passé de 0 à 4,5 milliards en un quart de siècle. On comptait 1,6 milliards de sites web en 2018, 3,36 milliards d’inscrits sur les réseaux sociaux en 2018 (soit 44% de la population mondiale). Plus de la moitié des flux du web passent aujourd'hui par des téléphones mobiles personnels et non par des ordinateurs[9] mais seuls 48% du trafic web est d’origine directement humaine[10].

Tout est en place pour la géolocalisation massive des femmes et des hommes sur toute la planète imaginée par Alain Damasio dans Les furtifs[11]. Nous en avons la version autoritaire avec le système mis en place par les pouvoir chinois ou polonais au nom de la maîtrise de l’épidémie. Nous en avons la version « géographique » avec la cession des données d’Orange, Telenor ,Telia, Telekom, Telefónica, Telecom Italia et Vodafone (anonymisées nous assure-t-on) à une commission de l’Union européenne permettant notamment de cartographier l’exode vers les résidences secondaires à l’annonce du confinement. Le 30 mars, le gouvernement de Pedro Sanchez demande aux opérateurs de téléphonie mobile de fournir ces données à l’Institut national de la statistique espagnol. La Corée du Sud et Taiwan ont mobilisé la géolocalisation des smartphones pour contrôler les déplacements des personnes malades ou à risque. L’Allemagne dont la stratégie sanitaire s’inspire de ces deux pays, penche pour une géolocalisation du même type. Singapour a développé l’application Trace Together basée sur le bluetooth qui permet de détecter anonymement la présence de personnes malades à proximité sans recourir à la centralisation des données de géolocalisation.

La France parait-il « y réfléchit ». Mais en ce domaine, le ludique est parfois plus pervers (et plus efficace) que le policier. Deux applications au moins sont déjà proposées, Zenly et CoronApp, qui proposent aux internautes d’autogérer la cession de leurs données, leur géolocalisation et la géolocalisation de leurs contacts ! Quand la peur est aux commandes, le pouvoir de contrôle est en auto-allumage.

La destruction du monde des corps

Qu’on ne s’y trompe pas. Matrix n’anticipait pas seulement la numérisation généralisée : le pouvoir qu’a la Matrice d’interconnecter les subjectivités à son profit n’est pas incompatible avec la destruction du monde des vivants et des corps. Même en temps de confinement.

Outre les personnels hospitaliers ou soignants à domicile, des millions de personnes en France et ailleurs, continuent à s’exposer quotidiennement sans le minimum de protection nécessaire, et sans distanciation possible. La restriction des transports en commun fait le reste. Le mercredi 1 avril à 6 h, un agent de la RATP fait circuler la photo qu’il vient de prendre : le quai 44 du RER gare du Nord bondé, les corps collés les uns aux autres en attendant une rame qui ne sera certainement pas vide. Des « cols bleu à la mitraille comme en 1914 » selon l’expression de Francis Dubrac, patron du BTP en colère. L’effet en est mesurable dans les villes les plus pauvres et où les métiers dominants sont les moins protégés par le télétravail. Du 21 au 17 mars, on observe par exemple un « excès de mortalité » exceptionnel dans le département de la Seine Saint-Denis : un bond de 63% contre 32% à Paris ou 47% dans le Val d’Oise.

A l’échelle de la planète nous ne mesurons pas encore l’ampleur du désastre à venir. La métropolisation globale qui est le territoire d’élection du virus, ne génère pas les mêmes types de ville au Nord et au Sud. En Afrique, en Inde, en Amérique latine, des métropoles de 10 à 20 millions d’habitants sont principalement constituées de favelas, slums, bidonvilles et autres habitats informels qui s’étendent à perte de vue. En 2014, ONU Habitat recensait 881 millions de personnes vivant dans des bidonvilles : 92% des habitants au Soudan, 77 % à Madagascar, 56 % au Mali, 53% au Mali, 53% au Liban, 47% en Irak, 39% au Sénégal, 45% au Nicaragua, 24% en Inde, 22% au Brésil. En tout 84 pays sont au-dessus de 20%, 47% au-dessus de 50%.

Ce monde urbain est aussi le monde de l’informel, des petits métiers au jour le jour, des réseaux souterrains, des vendeurs de trottoirs, des réparateurs récupérateurs, des relations vitales sans contrat ni programmation. Si cette part informelle de l’économie est estimée à 16% dans les pays de l’OCDE elle monte à 32 % en Asie orientale, au Moyen Orient, en Afrique du Nord, à 35% en Asie du Sud et centrale, à 28% en Amérique Latine et 40% en Afrique subsaharienne[12]. Ici ni télétravail généralisable, ni financement du chômage partiel en cas de confinement massif.

Dans ces pays au système de santé plus que déficient, le confinement est soit impossible, soit économiquement, socialement, humainement destructeur. Soit les deux. L’Afrique, touchée par l’épidémie avec deux mois de retard, s’en remettra-t-elle ? Elle risque d’imploser socialement et politiquement. Par la voix de son ministre de la Coopération et du Développement, l’Allemagne s’inquiète d’un possible chaos continental. Pari risqué s’il en fut, le confinement des 21 000 000 habitants de Lagos au Nigeria semble réussi le 1 avril. La situation est plus tendue en Afrique du sud, dans les townships du Cap et dans le chaos urbain de Johannesburg où l’intervention de l’armée fait deux morts le même jour. Au Bénin, le président Patrice Talon renonce à « des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps » et donc « finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d’atteindre les objectifs ». Au Nigeria un poste de police est attaqué à Kusada le 28 mars.

La décision brutale du confinement de 1,3 milliards d’Indiens a plongé dans le désespoir des millions de travailleurs informels urbains, migrants de l’intérieur, souvent à des centaines de kilomètres de leur domicile, n’ayant plus que leurs pieds pour entamer un terrible retour. Les incidents se multiplient depuis le 25 mars en Inde : à Beed (Maharashtra) le 25, à Surat (Gujarat), Calcutta (Bengal occidental) Mainpuri, Bulundshahr et Maharajganj (Uttar Pradesh) le 30, à Sarwar Dargah (Rajasthan) et Manimajra (Chandigarh) le 1 avril. La détresse et la peur conduisent parfois au pillage. Mais les faits rapportés sont encore limités : un Lidl à Palerme, des pillages à Mexico et en Colombie (Peirera, Bogota, Soacha, Riohacha) et à Panama, une boutique attaquée au Sénégal…

À l’exil intérieur des confinés répond la détresse des vies prisonnières du dehors. C’est vrai en Inde, en Afrique, en Amérique latine. C’est vrai dans l’Europe et l’Amérique du Nord des sans-abris, des sans-papiers[13], des réfugiés , de tous ceux qui n’existent pas à part entière. Que dire de la violence du désespoir des prisons dont les mutineries se multiplient ? On en compte 57 entre début mars et le 2 avril dans 17 pays dont la France (13), l’Italie (8), la Colombie (7), l’Iran (6), le Brésil et l’Argentine (4). Pris au piège, les résidentes et résidents des EPHAD ne se mutinent pas.

Les exemples de rejets des malades ou de celles et ceux qui les soignent sont encore rares : un navire de croisière refusé au Port, à la Réunion, le 1 mars, des incidents lors d’inhumation à Calcutta ou à Bizerte, une mini émeute lors d’arrivée de malades dans un quartier de Cadix ou à Bibhum (Bengal occidental), la destruction d'un centre de dépistage à Abidjan, le refoulement des commerçants extérieurs dans la banlieue de Mexico, des mots sur les pare-brises ou les portes d’infirmières en France, une famille forcée de déménager. Autant d’actes insupportables, mais rien qui ressemble pour l’instant au rejet massif des pestiférés.

Le capitalisme de la catastrophe

Faut-il pour autant constater comme Antonin Artaud qu’avec la peste « l’ordre tombe » et qu’on « assiste à toutes les déroutes de la morale, à toutes les débâcles de la psychologie ? » [14] Rien n’est moins sûr en ce qui concerne les peuples. Il n’en est peut-être pas de même de leurs dirigeants.

Le monde est en train de se reconfigurer et les puissants s’y préparent avec souvent plus de conviction qu’ils ne gèrent la crise sanitaire. L’administration Trump suspend la législation anti-pollution qui s’imposait aux entreprises, Bolsonaro attend que le covid-19 dépeuple les favelas. L’Algérie et le Niger règlent leurs comptes avec leurs opposants.

Les plans d’urgence économiques peuvent s’avérer de formidables possibilités de renflouement financier. Ainsi aux Etats Unis, Boeing réclame 60 milliards de dollars, permettant de couvrir des problèmes antérieurs à la crise. Les hôtels en réclament 150 milliards, les restaurants 145 milliards. Adidas cherche à obtenir la défiscalisation des abonnements aux gymnases et au fitness. Les importateurs cherchent à cesser de payer les amendes d’importations illégales aux États-Unis.

Une note du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Ministère français des affaires étrangères (CAPS) proposerait de réfléchir aux effets domino de la crise en Afrique et de l’inévitable effondrement des Etats déjà disqualifiés. Elle proposerait de rechercher de nouveaux interlocuteurs et souligne utilité des entreprises privées qui « peuvent jouer un rôle s'ils décident d'engager leurs moyens ou de se poser en intermédiaires entre le système de gouvernance mondiale et l'Afrique, mais dans tous les cas, ils souligneront la faillite de l'État. »

« L’occasion est trop belle, de se débarrasser du reste de l’État Providence, du filet de sécurité des plus pauvres, de ce qui demeure encore des réglementations contre la pollution » nous avertit Bruno Latour. Voire « plus cyniquement, de se débarrasser de tous ces gens surnuméraires qui encombrent la planète. »[15]

Nous ne reviendrons pas sur la catastrophique incompétence collective du gouvernement français qui commence à faire un scandale public largement documenté notamment par Médiapart. Mais cette mise en danger durable de nos vies, est-elle vraiment de l’incompétence ou seulement un révélateur puissant des véritables priorités de l’équipe actuellement au pouvoir ? Non ce ne sont pas seulement des « connards » comme l’écrit avec verve Frédéric Lordon. C’est un lobby du capital financier dont toutes les décisions trahissent la stratégie véritable, dès le début de la crise sanitaire. Il n’est visiblement pas simple pour eux de se mobiliser pour l’achat des masques qui sont une condition de sécurité sanitaire et préventive des personnes voire seulement des personnels soignants. Mais leur mobilisation décuple lorsque ces mêmes masques apparaissent comme une condition de la remise en route des entreprises et du pays.

Le ton est donné le 29 février. La veille l’OMS avait rendu public un rapport circonstancié et alarmiste et appelé les gouvernements à « interrompre toutes les chaines de transmission », et « à adopter une approche englobant l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société; ce n'est pas un travail pour le seul ministère de la santé. ». Le conseil des ministres consacré au covid-19 convoqué le lendemain, 29 février n’a pas eu d’autre urgence que de décider le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites rejetée par la majorité du pays. Lorsque le 16 mars, le président s’adresse solennellement à la Nation pour annoncer le confinement, il détaille plus longuement les mesures destinées à assurer la survie de l’économie « quoi qu’il en coûte » que les mesures destinées à protéger les personnes du virus.

La même logique irrigue de bout en bout la loi sur l’urgence sanitaire votée le 22 mars. Il n’est pas question de réquisition, de financement exceptionnel, de rétablissement, même provisoire, de l’ISF. Non, il est question, sans limite claire de durée, du droit du gouvernement d’interdire une manifestation, de sanctionner de six mois de prison un exercice du droit de grève ou de retrait qu’il considère comme une atteinte aux réquisitions nécessaires et de décider par ordonnance de passer outre à nombre de droits des salariés. Il est question d’autoriser les employeurs de modifier sans discussion les dates de congés, les repos de récupération d’heures supplémentaires. Le gouvernement autorise les employeurs, à ne respecter ni la loi ni les conventions collectives sur la durée du travail, ni le repos hebdomadaire et le repos du dimanche ni l’exercice régulier des missions de la médecine du travail. Il interdit le droit de retrait aux assistantes maternelles, aux salariés s’occupant des handicapés, des personnes âgées. La loi va au-delà de la remise en cause du droit du travail : elle autorise le non-respect des délais d’enquête publique et des consultations obligatoires pour les chantiers du BTP.

Quelles que soient les déclarations du pouvoir sur les promesses d’investissements dans le service public de santé , la même logique, encore, organise les plans de restructuration des services publics de la santé préparés à la demande de l’Élysée dans une note de la Caisse des dépôts intitulée « propositions post-Covid-19 dans le domaine de la santé ». La référence au privé, établissements hospitaliers comme compagnies d’assurance, domine la réflexion. La marchandisation de la santé prend notamment des détours nouveaux comme l’innovation numérique ou les détours plus anciens des Partenariats Public-Privé dont on connait les logiques désastreuses. En toute logique et en pleine crise sanitaire, le 3 avril, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est n’hésite pas à confirmer le plan de suppression de 174 lits et de 598 postes au CHU de Nancy.

La seule expertise qui compte aux yeux du pouvoir reste celle de leurs amis capitaines de finance ou d’industrie. C’est à eux qu’on s’adresse quand il faut régler des affaires sérieuses et certainement pas aux expertises du terrain. Qui donc voit un problème à ce que les instances d’expertises scientifiques mises en place soient mise en porte à faux par les conflits d’intérêt de plusieurs de leurs membres, liés aux grands laboratoires pharmaceutiques ? Si la présidente du comité CARE, Françoise Barré-Sinoussi, , n’est pas en cause, le président du Conseil Scientifique Jean-François Delfraissy est membre non rémunéré du conseil d’administration de la Fondation Mérieux, liée au laboratoire lyonnais BioMérieux. Plusieurs membres de ces deux instances, éminents savants, ont eu leurs recherches voire leurs rémunérations liées à quelques géants pharmaceutiques comme Roche, AbbVie, Sanofi et BioMérieux. Parmi ces financeurs, des entreprises qui fabriquent des tests de dépistage (Roche et BioMérieux) ou planchent sur des traitements pour soigner le Covid-19 (Abbvie et Sanofi) et pour lesquels les choix qui seront faits sont synonymes de bonnes ou de mauvaises nouvelles financières.

Faire d’abord confiance à ses amis, tel est le principe qui guide leurs pas. Pourquoi interdire les licenciements quand on peut « demander » aux entreprises de ne pas le faire. À quoi bon interdire les dividendes quand ont peut, tel Bruno Lemaire le 27 mars, « appeler les entreprises à faire preuve de responsabilité », appuyé bien sûr par Laurent Berger ? Si le gouvernement exclut tout report fiscal ou report des cotisations sociales aux entreprises versant des dividendes, aucune condition n’est donnée pour bénéficier du recours au chômage partiel, des aides de l’État et notamment des prêts garantis par la Banque publique d’investissement. Pourquoi nationaliser et relancer l’usine Luxfer de Gerzat, unique producteur français de bouteille à oxygène quand on peut laisser Air Liquide à la merci de ses usines achetées en Turquie ? Pourquoi rétablir l’ISF quand on peut, à l’instar de Gérald Darmanin, annoncer le lundi 30 mars « une plateforme de dons » pour que les « particuliers ou entreprises apportent leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers les plus touchés ». Quand on aime ses amis, on ne compte pas les cadeaux qu’on leur fait.

La mobilisation de l’expertise populaire

Les multiples reportages sur les services d’urgence et les salles de réanimation, les entretiens avec quelques chefs de service nous montre à l’envi une évidence : cette expertise pratique, cette capacité à prendre des décisions opérationnelles dans l’urgence qui manque tant à notre gouvernement, comme à d’autres, est largement partagée sur le front. Cette vérité est bien connue des sociologues et anthropologues du travail : l’activité professionnelle, même apparemment la plus contrainte, est constituée d’une multitude de choix et de décisions qu’aucun contremaître, aucun chef de rayon, aucun chef de service, aucun ingénieur ni aucun ministre ne pourra prendre à votre place. Cesser d’exercer cette capacité de décision a d’ailleurs un nom : la grève du zèle.

La morgue du pouvoir, son mépris du peuple, son manque criant d’expertise pratique explose aux yeux de toutes et tous en période de crise. Le gouvernement nomme sans sourciller des savants liés à des laboratoires pharmaceutiques dans son Conseil scientifique, mais n’imagine même pas y mettre une infirmière, un urgentiste, un chef de service de réanimation.

Les pétitions en ligne qu’on voit se multiplier dès le 13 mars, avant même le début du confinement, dessinent en creux l’étendue de cette incompétence, le champ immense des questions vitales qu’un état-major étatico-financier ne peut même pas imaginer. En vrac et de façon non exhaustive on y trouve le sort des ostéopathes et des kinés, le sort des petits restaurants, les femmes enceintes travailleuses de la santé, la fermeture des métros, les sans-abris, la tenue des élections municipales, les élèves sans internet, la mise en danger des salariés dans une entreprise, le sort des animaux de compagnie, le matériel pour les soignants, les masques et encore les masques, les tests pour tous, la prescription de la chloroquine par la médecine de ville…

Le bricolage virtuose des soignants dans l’urgence et la pénurie, les initiatives multiples de production artisanale de masques, l’organisation des solidarités les plus diverses, la redistribution en ligne via WhatsApp, Zoom ou Skype des lieux de sociabilité, d’activité physique collective comme la gym ou le yoga, de jeux de société familiaux montrent l’inventivité foisonnante aujourd'hui à l’œuvre. Une société n’a pas besoin de discours martiaux pour auto organiser sa résilience, comme elle n’a pas besoin de décisions technocratiques pour organiser sa sécurité sanitaire. On sait depuis longtemps que les meilleurs experts de la sécurité au travail sont les salariés eux-mêmes qu’il s’agirait d’écouter en urgence à Amazon, à PSA, sur les chantiers du BTP, dans les transports routiers, aux caisses des supermarchés et partout ailleurs.

Aux polémiques académiques sur les essais thérapeutiques de la chloroquine, répond aujourd'hui une expérience médicale de terrain qui réclame sans attendre son autorisation d’usage massif. A l’absence de rigueur universitaire reprochée aux expériences menées à Marseille répond l’éthique du soignant qui ne souhaite pas transformer des malades en cobayes randomisés à qui l’on donne un placebo en pleine pandémie. A la prudence européenne de l’étude Discovery, qui teste des thérapeutiques sur plusieurs semaines, répond le pragmatisme de l’Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF) qui dès le 25 mars encourage les médecins à proposer la chloroquine. Aux lourdes opérations médiatisées de transfert des malades dans les régions moins touchées par le covid-19 répond la proposition de cette même AMUF de privilégier le transport de matériel vers les régions sous tension. Sans réponse. A la grosse machinerie industrialo-pharmaceutique dont on attend encore les tests qui permettront un dépistage massif, répond la proposition pragmatique des 75 laboratoires vétérinaires départementaux. Ceux-ci ont l’équipement et le savoir-faire pour, en attendant, produire 150 000 à 300 000 tests par semaine de façon décentralisée et massive. Ils doivent attendre le 4 avril pour avoir une réponse des autorités sanitaires nationales alors que l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne mobilisaient d'ores et déjà toutes les ressources disponibles, y compris leurs laboratoires vétérinaires. Un esprit chagrin pourrait en conclure que ce pouvoir qui se dit « en guerre » préfère perdre des semaines précieuses plutôt que laisser des francs-tireurs mettre en cause les prés-carrés de l’industrie pharmaceutique.

Retenons dans l’immédiat qu’un pouvoir incompétent qui accumule contradictions, retards, erreurs et mensonges n’est pas prêt à se remettre en cause « quoi qu’il en coûte » selon une formule qui risque de devenir culte. Il y perdrait ce qui lui reste de légitimité et préfère la fuite en avant du contrôle des corps, de la répression, de la culpabilisation des malades.

La résistance commence aujourd’hui

Il y a en effet une raison de fond à ce que « la police devienne le bras armé d’une incompétence sanitaire massive » comme le souligne Alain Damasio dans Libération le 1 avril. Quand le préfet Didier Lallemand déclare le 3 avril « ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté », il ne fait guère qu’un lapsus. Un lapsus d’État. Il dit tout haut cet esprit de revanche prise sur les corps récalcitrants, même malades, qui anime les pouvoirs. Il illustre à merveille cette conclusion de Michel Foucault dans Surveiller et punir : « la peste c’est l’épreuve au cours de laquelle on peut définir idéalement les pouvoirs disciplinaires ».

J’avais suggéré dans un précédent article que la pandémie fonctionnait comme un rappel massif à la corporalité du monde après des décennies de dématérialisation numérique et financière de tous les aspects de la vie. À un capitalisme qui voulait se débarrasser des corps comme d’une charge insupportable revenait comme un boomerang cette multitude de corps souffrants qui rappelaient « cette vérité fondamentale : il n’y a pas de vie sans corps. Il n’y a même pas de profit sans corps, quelque part, au bout de la chaîne démoniaque de la finance. »

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que la contre-offensive se déploie. L’offensive sanitaire des Etats est d’abord une offensive contre les corps eux-mêmes. Elle peut être féroce. Si en France le confinement est un prétexte supplémentaire à violence policière dans les quartiers populaires qui en étaient déjà la cible, la police indienne ou la police sénégalaise ont officiellement la consigne de manier la matraque contre les contrevenants. Le président philippin quant à lui appelle à tirer sans sommation.

C’est pourquoi toute manifestation de nos corps intouchables est aujourd'hui essentielle. Quand la peur de la contagion est devenue le meilleur outil de contrôle et quand la seule action politique communautaire que nous nous permettons est le droit aux applaudissements, alors surtout ne nous en privons pas. Non seulement pour rendre hommage aux soignantes et soignants qui sauvent des vies et se mettent en danger dans des hôpitaux dévastés par les logiques libérales, mais aussi pour nous sauver nous-mêmes de ce contrôle à la fois extrême et « librement » consenti.

La crise actuelle qui nous ramène une atmosphère aussi pure que celle que nous avons connue il y a 40 ans est-elle une leçon pour les climato-sceptiques et la preuve d’une possible décroissance ? Sur ce plan-là ne chantons pas victoire trop vite. La géopolitique qui sortira de cette crise avec des ravages qu’elle va faire dans les pays les plus pauvres, risque fort de ressembler à un apartheid climatique et économique mondial assumé. Ce capitalisme est prêt à faire la part du feu comme le suggère la note du CAPS, « "le choc pourrait précipiter la crise finale de la rente pétrolière au Cameroun, au Gabon et au Congo-Brazzaville » et « risquer l'accélération de la réflexion d'opérateurs pétroliers - Total au premier chef - de quitter ces pays. »

Rappelons-nous que la grande crise du salariat industriel que fut 1968 a été suivie de deux pistes de réflexion stratégique, deux rapports qui ont fait date. Le rapport présenté au Club de Rome, rédigé par l’équipe de Donella et Dennis Meadows, intitulé « Halte à la croissance »[16] eut un succès public incontestable mais aucun effet sur les stratégies industrielles et nationales. L’autre rapport fut présenté en 1975 à la Commission trilatérale issue des milieux d’affaire internationaux. Intitulé Crisis of democracy[17], le rapport diagnostiquait un « excès de démocratie » en Europe et aux USA. Sa publication fit scandale mais force est de constater que ses recommandations ont alors été lues avec attention par les pouvoirs en place.

Nous en sommes là. L’absurdité du système mondial éclate aux yeux de toutes et tous, celles et ceux qui nous prédisaient un effondrement sont écoutés avec sérieux et l’incompétence des pouvoirs en place crève l’écran.[18] Mais quand le roi est nu, il n’abdique pas. Il fait taire les critiques. « Je ne laisserai personne dire qu’il y a eu du retard sur la prise de décision du confinement » ose déclarer le premier ministre le 28 mars. Il ne faut pas en rire. Un pouvoir en danger étend son système de contrôle, sort de la légalité constitutionnelle, invente de nouveaux délits comme la « violation réitérée du confinement » (trois ans d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) qui piétine la présomption d’innocence.

La résistance démocratique est d’ores et déjà centrale si nous ne voulons pas qu’un certain confinement dure au-delà de la crise, que le contrôle numérique et policier se généralise, que la dématérialisation et la financiarisation du travail explose, qu’une guerre sans merci soit faite aux compétences populaires et à la matérialité de la vie.

Bruno Latour propose d’imaginer « les gestes barrières » contre le retour en force d’une croissance dévastatrice. Il nous faut d’urgence inventer les gestes barrières contre l’extension sans limite du contrôle. La résistance est d’abord une politique du corps vivant : contre la violence de la répression policière, contre la violence physique du travail, contre la violence de la numérisation de nos vies, contre la violence d’une pollution dévastatrice.

Cette résistance est celle de la production inépuisable du commun culturel ou politique qui est d’abord celle des corps vivants présents et réunis sur des places, dans des salles, dans des rues. Comme l’écrit Damasio dans Les Furtifs : « ce qui me frappe chez les insurgés, ce n’est pas leurs idées, c’est leur corps. (…) Ils dégagent une puissance. (…) On peut discuter à l’infini de leurs convictions. Surs. Mais ça, ces corps vivants, ça ne triche pas. Et ça en dit beaucoup plus que toutes les AG du monde. »[19] Cette « politique du corps » fut celle des Gilets Jaunes en 2019 et de tous les soulèvements de cette année à peine achevée de Hong-Kong à Alger, de Santiago à Bagdad, de Beyrouth à Quito. Ne les oublions pas. C’est avec la même détermination que nous devons aborder ce fameux « jour d’après » qui a déjà commencé.

Cet article a été traduit et publié sur Medyascope (en turc) et Lavoragine (en espagnol)

[1] L’expression est de l’anthropologue Arjun Appadurai.

[2] Étude de la Naval Medical University à Shanghai : Sun L, Sun Z, Wu L, et al. Prévalence et facteurs de risque des symptômes de stress post-traumatique aigu lors de l'éclosion de COVID-19 à Wuhan, Chine [publié en ligne le 10 mars 2020]. medRxiv. doi: org / 10.1101 / 2020.03.06.20032425.

[3] Carolina Meloni Gonzalez, « La comunidad intocable » ; Apocaelipsis, 30 mars 2020.

[4] Nicolas Truong « L'Administration de la peur, de Paul Virilio : déjouer la politique de la peur », Le Monde, 03 septembre 2010.

[5] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975.

[6] Alain Damasio : «La police n’a pas à être le bras armé d’une incompétence sanitaire massive» », entretien avec Nicolas Celnik, Libération, 31 mars 2020.

[7] Enquête réalisée auprès de 2 736 professionnels répartis sur l’ensemble du territoire français, effectuée en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France, selon la méthode des quotas, durant la période du 19 au 24 mars 2020.-

[8] The Matrix est un film australo-américain de science-fiction1, écrit et réalisé par Lana et Lilly Wachowski et sorti en 1999. Il a été suivi de The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions en 2003.

[9] https://www.alioze.com/chiffres-web.

[10] Alain Bertho, Time over ? le temps des soulèvements , Le Croquant, 2020, page 28.

[11] Alain Damasio, Les furtifs, La Volte, 2019.

[12] Sandra Pellet, « Quelle est la part de l'économie informelle dans le PIB ? », in Regards croisés sur l'économie 2014/1 (n°14)

[13] Le Portugal est le seul pays à avoir décidé de les régulariser pour urgence sanitaire.

[14] Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », in Le théâtre et son double, Gallimard, 1938.

[15] Bruno Latour, « Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise », AOC, 30 mars 2020,

[16] Club de Rome, Halte à la croissance, Fayard,1972.

[17] Michel Crozier, Samuel P. Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy, report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, 1975.

[18] . En France, le baromètre d’Opinionway est sans appel Celles et ceux qui « font confiance au gouvernement pour limiter les effets de l’épidémie » sont passés de 53% le 23 mars à 42% le 31. Dans le même temps la défiance est passée de 46 à 56 %.

[19] Alain Damasio, Les furtifs, la Volte, 2019, page 505.