« 25 bandes », atomisation ou confédération ?

Comment interpréter la note du SIRASCO, ce « service de renseignement criminel » ? Les policiers y détaillent, de façon minimaliste, le profil de 25 « équipes criminelles en Corse ». Elles sont de tailles et de forces différentes.

Elles se partageraient le territoire insulaire, mais pas forcément de manière géographique. Telle grosse bande peut exercer des activités criminelles, en dehors de sa zone géographique d’implantation et sur le continent, voire à l’étranger. Le document ne contient pas beaucoup de détails sur les activités criminelles de chaque « groupe ».

Quelques commentaires accompagnent la description des différentes « bandes », mais la note, qui a « fuité » ne comprend pas d’appréciations sur la situation globale de la criminalité dans l’île. Nous ne savons pas si cette répartition en « 25 groupes » est la conséquence d’une atomisation et peut-être d’un affaiblissement, ou bien s’il s’agit d’une répartition par « secteurs d’activité », avec une série de liens formels ou informels.

Dans un entretien à France 3 Corse, le Procureur Général de Bastia, Jean-Jacques Fagni, commente l’existence de ces nombreux groupes :

« Chacun n'a pas forcément son pré carré, il peut y avoir des alliances ». Et de poursuivre : « Mais en tous cas, il y a des actions criminelles qui sont menées par ces groupes sur le territoire corse. Cela peut être des actions d'extorsion. Mais aussi liées au trafic de stupéfiants, qui, on le voit aujourd'hui, est en hausse, génère des profits, et peut donc générer des appétits et des conflits ». Site France 3 Corse-17 Nov. 2022. Le Procureur Général reconnaît « des méthodes mafieuses ». Cependant, à propos d’un éventuel alignement des lois françaises sur la législation italienne, en matière de Mafia J. Jacques Fagni est formel : « je pense qu'il n'y a pas de nécessité de rajouter un délit d'association mafieuse, dont il faudrait déterminer de manière précise les contours, et ce à quoi il s'applique ». Le Procureur Général conclut, en estimant que la situation en Corse n’est pas celle de l’Italie ou des pays de l’Est. « Ces groupes corses sont extrêmement néfastes et dangereux, mais ils n'ont pas la structure et le champ d'intervention que l'on peut noter dans ces pays-là ».

Cette analyse est partagée par plusieurs magistrats et par la majorité des élus de la CDC (Collectivité De Corse). Pourtant, il reste un certain nombre de points qui demeurent dans l’ombre.

Corse : « Mafia » ou « méthodes mafieuses » ?

En débutant la rédaction de ce blog, nous avons soulevé une interrogation de base : Mafia or not Mafia ? En fait, il faut être plus nuancé.

La question de l’existence d’une Mafia corse et donc d’une mafia française, n’est pas forcément pertinente. Nous avons vu qu’en Italie, ce n’est pas l’appartenance à telle ou telle mafia reconnue (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra…) qui définit, à elle toute seule, le choix de la qualification juridique : « Association de type mafieux » ou « association criminelle ordinaire ». Ce qui est pris en compte c’est la méthode, le modus operandi. Nous avons vu que des personnes n’appartenant pas à une des grosses mafias italiennes, peuvent être condamnées pour « association de type mafieux ». Le Procureur Général de Bastia a raison de préciser que « il faudrait déterminer de manière précise les contours, et ce à quoi il s'applique ». C’est exactement ce qu’a essayé de faire le législateur italien. Ce qui fait qu’il n’est nul besoin d’appartenir à une des mafias italiennes pour être poursuivi et condamné pour « association mafieuse ». Par conséquent, la jurisprudence italienne est formelle : la méthode mafieuse est aussi dangereuse que l’appartenance à une Mafia. Fort de ce constat, nous pouvons considérer que le terme -à la mode- « dérive mafieuse », adopté en Corse équivaut à la reconnaissance de méthodes mafieuses. Dans ce cas, peu importe qu’il existe ou non une grosse Mafia (comme par exemple en Sicile). Un groupe criminel seul, ou très vraisemblablement associé à d’autres groupes, peut appliquer des méthodes mafieuses. Le débat sur le thème « Mafia ou grande criminalité » devient purement sémantique. Les interrogations doivent porter sur les méthodes employées par ces « groupes » criminels, sur les moyens juridiques nécessaires pour les combattre et sur les conséquences pour la société.

25 « Groupes criminels », ou 25 « familles » d’un même système ?

Avant d’essayer de répondre à une telle question, il nous faut d’abord nous interroger sur la « massification » du banditisme en Corse. Dans le document du SIRASCO apparaissent plus de 115 noms. Il manque, bien sûr, les « prestataires de services » qui peuvent, de manière provisoire, agir pour tel ou tel « groupe ». Il manque aussi, par définition, les personnes qui n’ont pas encore été identifiées par les services d’enquête, sans compter les individus que les enquêteurs ne veulent pas faire apparaître pour ne pas les alerter. Selon certains décomptes, non officiels, l’ensemble pourrait comprendre entre 250 et 300 individus*. Première remarque, cela fait beaucoup de monde pour une si petite île. Ensuite, les autorités devraient s’interroger sur les raisons qui font qu’un territoire aussi limité puisse produire autant de délinquants, dans la catégorie supérieure qu’est la grande criminalité. Au-delà de l’aspect « faits divers », les politologues, les sociologues et les anthropologues, notamment, ont du pain sur la planche.

Sur l’aspect criminel il serait intéressant de préciser, au moins, deux points :

.Quels sont les secteurs d’activité qui dominent dans chaque « groupe criminel ». Ces « groupes » sont-ils spécialisés ou se partagent-ils les mêmes activités ?

.Quel est le niveau de collaboration entre ces différents « groupes ». Sommes-nous face à une organisation, même informelle ? Si oui, quelle forme, « souterraine », prend cette organisation ?

L’une des rares personnes qui aborde les liens entre différents groupes criminels de Corse, sans aller à dire qu’il s’agit d’une « Fédération », est l’économiste Thierry Colombié, dans Les héritiers du Milieu- au cœur du grand banditisme, de la Corse à Paris.

Au-delà des activités criminelles, nous pouvons ajouter la question de savoir s’il existe un but général à cette grande criminalité. Pour comprendre ce que l’on entend par « but général », nous pouvons nous référer au contenu de l’article 416 bis du code pénal italien (voir lien plus haut).

Le législateur italien a bien cerné la problématique : il s’agit, pour les mafias, de conquérir des espaces de pouvoirs et de s’y maintenir. C’est en cela que le phénomène mafieux est une matière politique. Cela nous amène à la question : une grande criminalité, pour quoi faire ?

*Selon plusieurs rapports de la DIA italienne (Direzione Investigativa Antimafia), les effectifs de la Cosa Nostra sicilienne dépasseraient les 5000 individus (plus des "prestataires de service" n'appartenant pas à Cosa Nostra). La Sicile compte cinq millions d’habitants.

L’exemple de la Plaine Orientale

Ces dernières années, l’activité criminelle s’est particulièrement développée dans le secteur de la plaine orientale de la Corse. Il s’agit d’une région peu peuplée et pas particulièrement développée. Cependant, les deux principales activités économiques de cette région, l’agriculture et le tourisme, doivent être observées. Il faut dire que « la plaine » change de figure, comme le constate le journaliste Jacques Follorou : « (…) les grues, les bulldozers et les promoteurs immobiliers ont investi une région jusque là demeurée l’une des moins équipée de l’île » In Mafia corse –Une île sous influence. C’est en cela que la montée de la criminalité devient un problème politique. La plaine orientale est la seule région de Corse qui possède un potentiel agricole, pour implanter des exploitations performantes de grande dimension. Durant des siècles, des Etrusques, puis des Romains ont colonisé la région et asséché les marais, limitant ainsi les conséquences de la malaria (de 1960 av J. C., au déclin progressif du site vers le 4ème siècle de notre ère). Jusqu’en 1959 (campagne de démoustication par le DTT) la région est peu habitée, car insalubre. Cette insalubrité n’était pas une fatalité*.

Depuis les années 60, elle fait l’objet de joutes politiques particulièrement âpres sur la nature du développement. L’installation d’agriculteurs, notamment rapatriés d’Algérie, va alimenter des tensions, jusqu’au « point d’orgue » de l’occupation de « la cave d’Aléria » (1975). Le fil rouge des débats politiques est le suivant : faire de la plaine une zone de développement agricole, gérée par les insulaires. Pourtant si nous faisons le bilan, en 2022, cet objectif est loin d’être atteint. D’abord la région n’est pas devenue un « Vaucluse insulaire ». Ensuite le tourisme et la spéculation immobilière semblent l’emporter sur le développement agricole réel, mais limité par rapport aux potentialités. Cette lutte « pour l’agriculture insulaire » s’est donc transformée en opposition agriculture/tourisme. Cette ambigüité sur la nature du développement économique avait été pointée par le journaliste Nicolas Giudici dans Le crépuscule des Corses (1997).

Le rapport du SIRASCO parle de « (…) contexte particulièrement tendu, lié à la guerre des territoires en plaine orientale (…). Le rapport ne précise pas de quels « territoires » il s’agit. Outre les trafics « classiques » du grand banditisme : drogue, jeux, racket, détournement de fonds… il est vraisemblable que le détournement d’objet de terrains agricoles fasse partie de ces « territoires ».

Le secteur « touristico-immobilier » intéresse les « groupes criminels », la note du SIRASCO ne développe pas ce point. Pour la plaine orientale il est notamment question, dans la note, de « trafic de stupéfiants ». Cependant l’opposition entre tourisme spéculatif et agriculture, sous la forme d’une criminalité, est soulevée par un syndicat agricole minoritaire, la Confédération Paysanne et son animateur, Jean Cardi : « La mafia ne veut pas de la défense des exploitations. Son but est que le marché du foncier tombe ». Comment ? « La mafia rachetait pour une bouchée de pain des terres à des agriculteurs en difficulté, qu’elle mettait quelquefois elle-même en difficulté ». Cette « Mafia » n’est pas détaillée par le syndicaliste agricole. En revanche, la méthode ressemble à celle employée par les mafias italiennes, pour s’accaparer des terres agricoles à moindre prix et les détourner de leur vocation initiale, sur fond de trafic de stupéfiants. Sur le lien entre la Cosa Nosta sicilienne et les fraudes et la criminalité dans le domaine de l’agriculture, la lecture du rapport du 2ème semestre 2021, de la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) nous paraît édifiante (Page 52).

Un système de fraudes semblable, en Corse, mais à moins grande échelle, avait été montré dans un documentaire diffusé sur France 3 Corse le 29 Mars 2019. Ces faits s’inscrivent dans des problématiques plus vastes : la gestion de l’agriculture et des aides financières dans l’Union Européenne et surtout, le choix d’un type de développement.

*Pour comprendre le non assèchement des marais, où se nichent les moustiques vecteurs de la malaria, voir le chapitre « Le paludisme, maladie, pauvreté et non choix-politique », dans l’article : Misère en Italie, grande pauvreté en Corse. Criminalité et pauvreté.

Corse, quel système criminel ?

La note du SIRASCO n’aborde pas la possibilité d’une éventuelle « fédération » des 25 « groupes criminels ». Elle détaille le profil d’un certain nombre de membres des « groupes », mais dit peu de choses sur les activités criminelles. Surtout nous ne trouvons pas de synthèse analysant la globalité de la grande criminalité en Corse. Le document des policiers se contente de deux rubriques par « groupe », sur la nature de leurs relations avec d’autres « groupes » :

Nous trouvons ainsi une rubrique « amitiés et rapprochements » et une autre nommée « antagonismes ». La présentation « verticale » du document, complique la lecture des amitiés/inimitiés dans le monde insulaire de la grande criminalité. Un tableau synoptique eut été plus parlant.

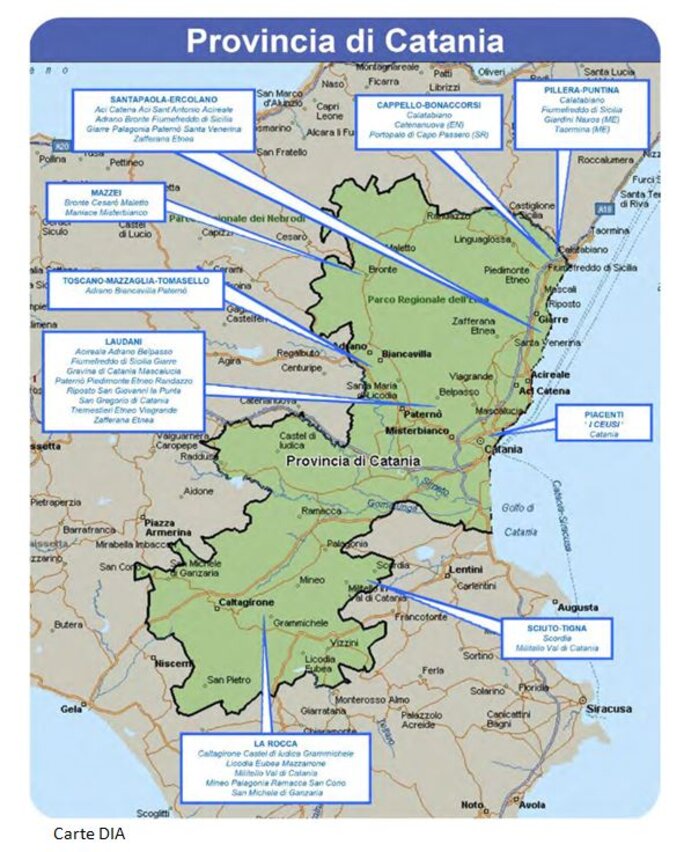

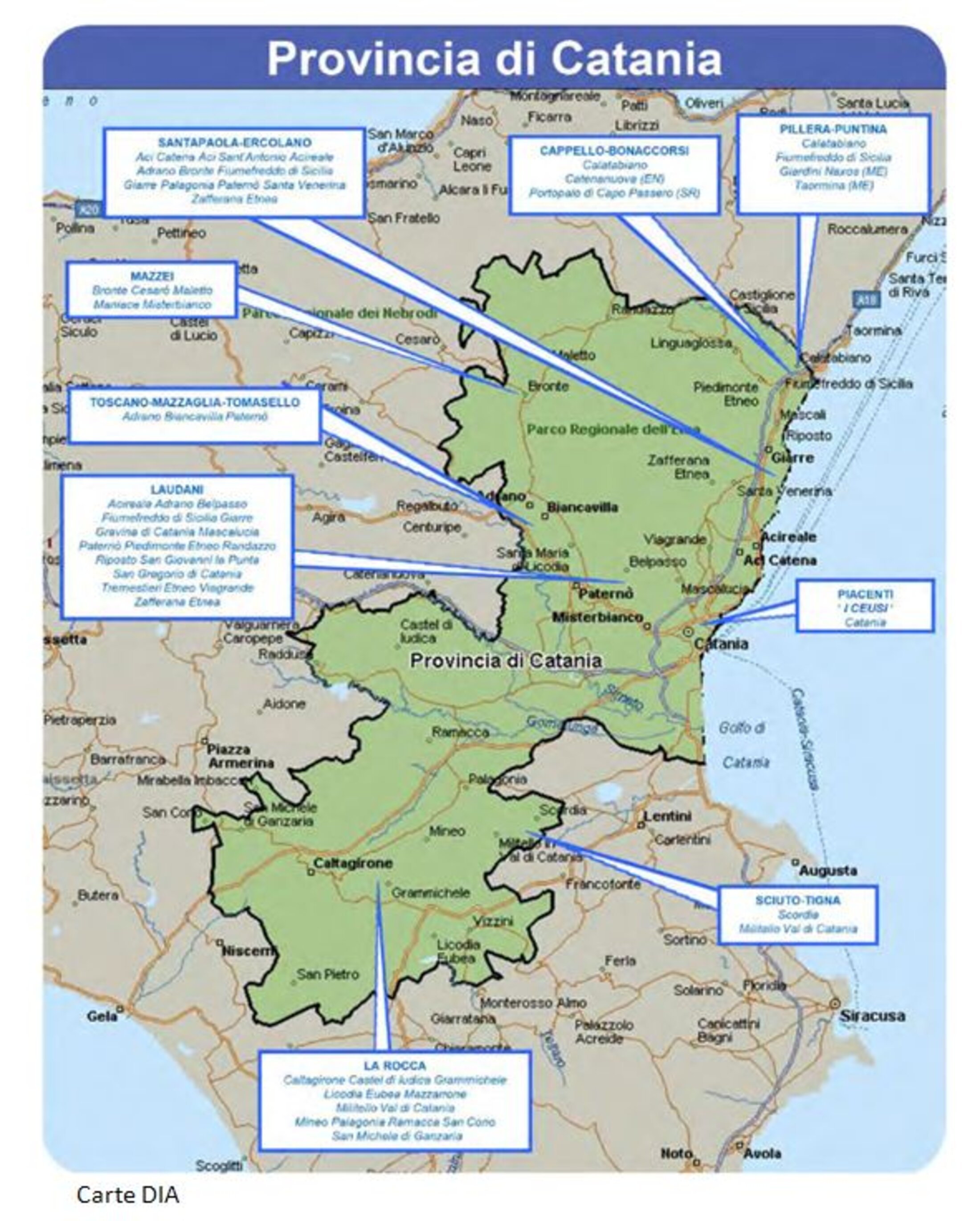

Mais cette faiblesse formelle a moins d’importance que l’absence d’analyse de la situation. En essayant d’analyser nous-mêmes ces tableaux, nous avons du mal à comprendre la nature des liens entre certains « groupes », situés dans la rubrique « amitiés et rapprochements ». Pourtant avec les éléments connus et rendus publics, dans différentes enquêtes, il nous semble que le nombre de « 25 » pourrait être réduit. Certains « rapprochements » semblent constituer quelques « méga groupes », renforçant l’idée d’une organisation de type mafieux. Si nous nous prenons comme exemple les rapports semestriels de la DIA sur l’activité des mafias italiennes, nous trouvons une localisation territoriale plus complète des familles mafieuses, dans des tableaux et des analyses plus poussées sur leurs relations et leurs activités criminelles. Pour illustration, nous pouvons lire, ci-dessous, le tableau de l’implantation des familles mafieuses siciliennes dans la province (équivalent de nos départements) de Catane.

Agrandissement : Illustration 2

Bien sûr la comparaison a ses limites, la seule ville de Catane compte à elle seule presque autant d’habitants que la Corse et l’activité de la Cosa Nostra, dans toute l’île est sans commune mesure avec celle de la criminalité corse, quelle que soit son appellation. Cependant, ce type de carte et les commentaires qui accompagnent chaque région d’implantation mafieuse nous montrent un certain nombre de données. D’abord, en Sicile. Les « familles » disposent d’une certaine autonomie, même si elles sont « chapeautées » par une « coupole », sorte d’organisme gestionnaire de l’ensemble des familles. Il s’agit là d’une verticalité relative. Une verticalité totale, nuirait à l’efficacité de Cosa Nostra et faciliterait la tâche des enquêteurs. De plus, depuis plusieurs années, dans certaines provinces siciliennes, apparaissent des groupements criminels (La Stidda et les Paraccari), moins concurrents que compléments de Cosa Nostra. Ces organisations « annexes » semblent avoir pour fonction de brouiller les pistes des enquêteurs. La tâche de ces derniers était, légèrement, facilitée par l’ancienne verticalité.

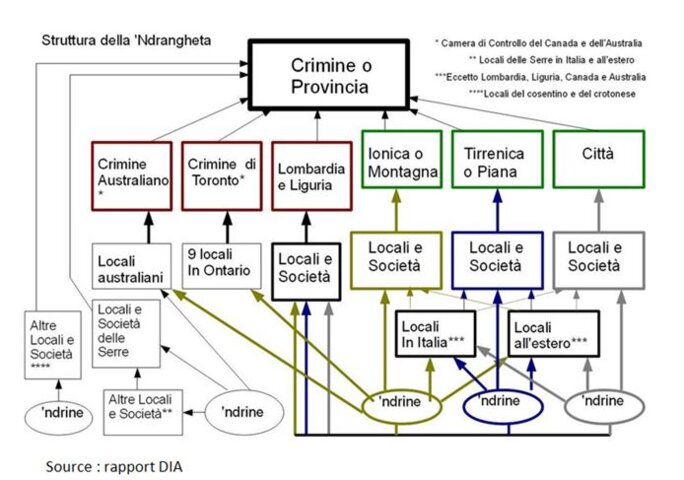

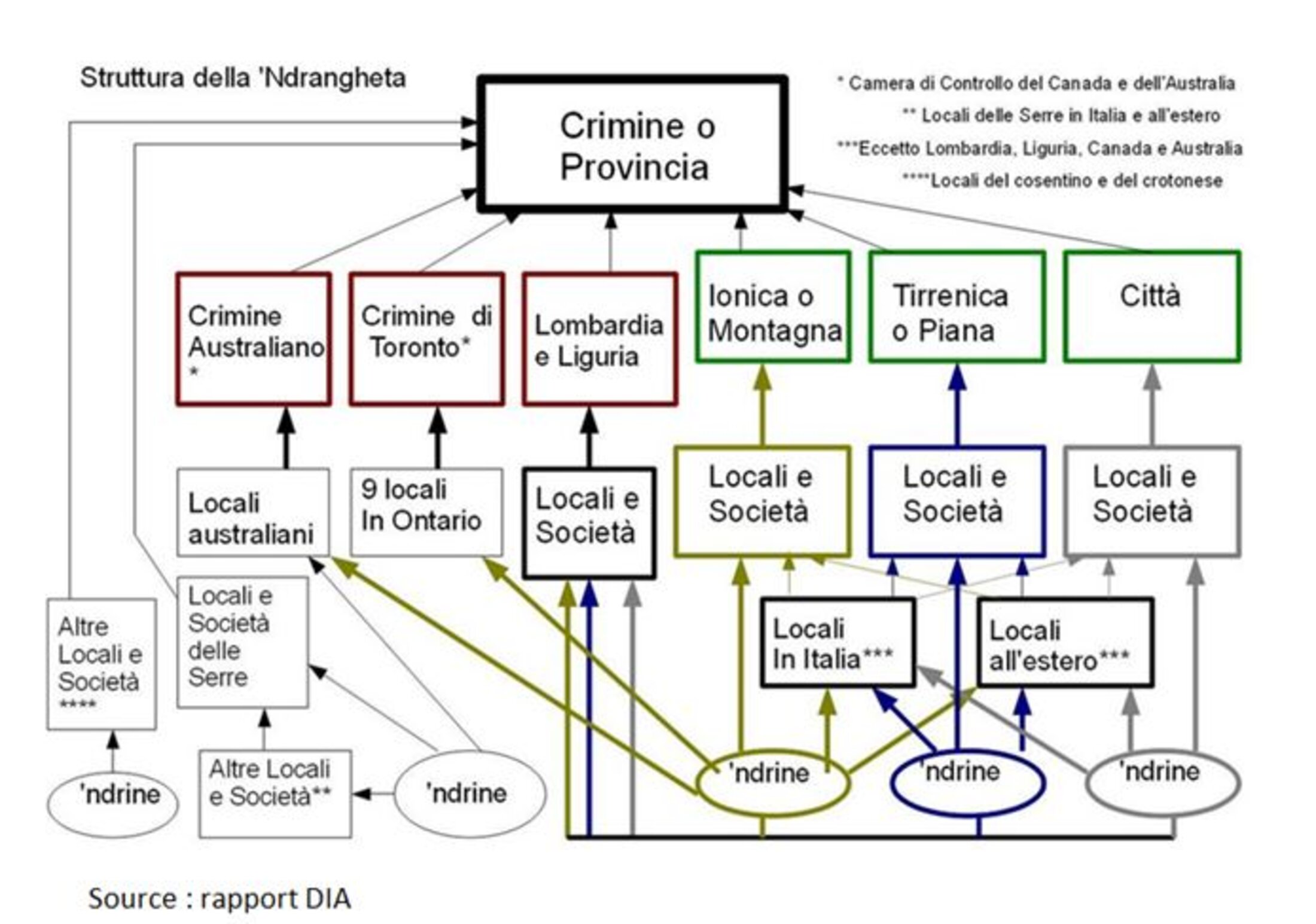

Si nous prenons l’exemple de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, l’organisation est présentée comme horizontale. Chaque famille mafieuse dispose d’une grande autonomie, sur ses territoires (géographique et d’activités). La ‘Ndrangheta possède bien une structure « au sommet », nommé Crimine ou Provincia, mais elle n’a pour fonction que d’amortir les conflits, hyper violents, qui peuvent éclater entre des familles pour la gestion des territoires. C’est ce que le criminologue Stéphane Quéré nomme « une structure de pacification » In La ’Ndrangheta. Enquête sur la plus puissante des mafias italiennes. L’organigramme, ci-dessous, montre une organisation « horizontale », chapeautée par un « organisme de pacification », la Crimine ou Provincia.

Agrandissement : Illustration 3

Pour la Corse, nous pouvons émettre l’hypothèse que les « groupes criminels » décrits par le SIRASCO correspondent, d’une certaine façon, aux familles mafieuses d’une province italienne. En Corse, aussi, certains « groupes » se font la guerre. Existe-t-il une structure qui joue les juges de paix ? Cela paraît vraisemblable, mais seules les autorités peuvent répondre à une telle question. Si une organisation existe, qu’elle soit informelle ou formelle, elle n’apparaît publiquement dans aucun document. De son côté, dès 2012, le géographe Joseph Martinetti estime que la Corse connaît « un système mafieux atomisé » In Publication académique de l’Institut Français de Géopolitique, « La Corse entre dérive sociétale et système mafieux » 7 Décembre 2012.

A la lecture de la note du SIRASCO, la nature « éclatée », voire « dispersée » de la criminalité insulaire, ne nous paraît pas comme étant la preuve d’un affaiblissement ou bien d’une faiblesse structurelle. Il manque trop d’éléments pour affirmer que ces 25 « groupes criminels » ne font pas partie d’une structure horizontale, même minimaliste.

Méconnaissance ou calcul, le rapport du SIRASCO nous semble pêcher sur un point : celui de la description ou de la définition d’une Mafia. Il existe un malentendu. Sur les 25 « groupe criminels », un seul semble considéré comme « mafieux ». Il s’agit du groupe dit du « Petit Bar ». Extrait du rapport :

« Il s’agit d’une équipe très structurée, qui compte de nombreuse ramifications tant sur le continent qu’à l’international, de par un vaste réseau de blanchiment. Ses liens avec le milieu politique et économique en font un véritable empire mafieux ». Si nous comprenons bien, le « Petit Bar » serait un « empire » à lui tout seul. Quid des autres grands « groupes criminels » cités dans le rapport : Équipe Federici (Venzolasca) », « Équipe Germani », « Équipe Costa », "Équipe Orsoni" etc. etc.… ? Il nous semble que si « empire mafieux » il y a, il ne peut être constitué par un seul groupe, mais par une « fédération » de plusieurs groupes. Il reste à définir la forme de cette organisation et à en faire la preuve judiciaire.

Plusieurs observateurs sont convaincus qu’il existe un système, ancien, qui « fédère », de manière très discrète, différentes composantes de la criminalité de l’île. On pourrait l’appeler un « système de pouvoir » comprenant des voyous, des politiciens et des entrepreneurs. A ce jour, ce « système de pouvoir » n’a jamais été avéré. En tout cas, si ce type d’organisation s’avère un jour, alors nous pouvons affirmer que la législation actuelle contre la grande criminalité possède des lacunes. En l’état actuel, les autorités semblent « pointer » le détail -« le groupe criminel »- alors que l’éventuel « empire mafieux » se trouve dans la « fédération » ou la « confédération » de certains de ces groupes.

En tout cas, il va bien falloir finir par trancher rapidement, car si le terme « dérive mafieuse » est désormais adopté par les politiques, les enquêteurs et les médias, il faut comprendre qu’une « dérive » n’est pas éternelle. Elle se termine, le plus souvent par… un naufrage.

Le prochain article sera consacré au thème Nationalisme, violence et criminalité. Nous verrons que c’est un volet important, mais qu’il n’est pas central. Un problème peut en cacher un autre.

Bibliographie

Les héritiers du Milieu – au cœur du grand banditisme, de la Corse à Paris. Thierry Colombié. Ed. de La Martinière

Mafia corse. Une île sous influence. Jacques Follorou. Ed. Robert Laffont

Résister en Corse. Sous la direction de Jean-Michel Verne. Ed. Robert Laffont

Le crépuscule des Corses. Nicolas Giudici. Ed. Grasset

La «’Ndrangheta. Enquête sur la plus puissante des mafias italiennes. Stéphane Quéré. Ed. La manufacture de livres

Liens vers articles

Les fraudes aux aides agricoles et la criminalité en Corse, une histoire européenne Alain Verdi

La Coordination rurale dénonce la mainmise de la mafia sur les terres agricoles en Corse. Corse Net Infos – 8 Août 2022

Quand la mafia nationaliste corse s’allie à celle des Pouilles. Mediapart 29 Décembre 2024

« La Corse entre dérive sociétale et système mafieux ». Joseph Martinetti. Institut Français de Géopolitique. 7 Dec. 2012

Rapport DIA. Deuxième semestre 2021. La DIA regroupe des membres de la Police Nationale, des Carabiniers et de la Guardia Finanza (Douanes)