Introduction

Les élections générales du 25 septembre 2022 n’ont pas attiré les électeurs italiens.

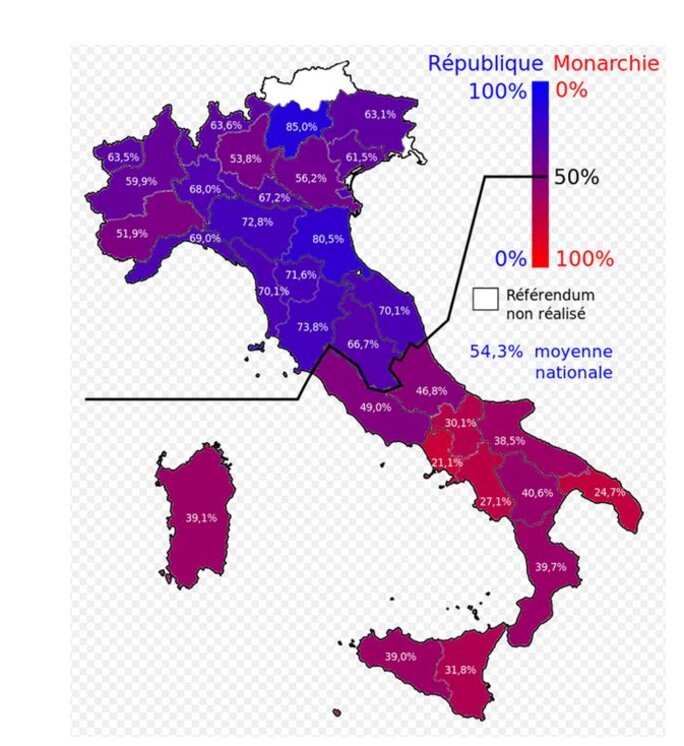

Le pays enregistre le taux de participation le plus bas (63,9%) depuis l’instauration de la République (1946) :

.En queue de peloton : la Calabre (50,78%), puis la Sardaigne et la Campanie. Deux de ces trois régions possèdent LEUR Mafia (Calabre et Campanie).

.La participation la plus élevée se trouve en Emilie Romane (71,97%), en Vénétie (70,15%) et en Lombardie (70%). Ces trois régions font partie de la Padanie, cette région mythique, imaginée par La Ligue. Le mouvement, mené par Matteo Salvini (LSP), détient la présidence de deux de ces régions : Vénétie et Emilie Romane. La Lombardie est dirigée par le Parti Démocrate (PD). Pourtant, les résultats des élections du 25 septembre bousculent ce tableau.

Les électeurs placent en tête la coalition des droites -nous l’appellerons Les Droites- dans quasiment toutes les 20 régions d’Italie. Au sein de la coalition, Fratelli d’Italia (FDI) est toujours le parti le mieux placé. Il domine même dans les régions du Nord, dirigées par un Exécutif de La Ligue (LSP).

Dans les quatre régions qui possèdent LEUR Mafia (Sicile, Calabre, Campanie et Pouilles), FDI dominent les Droites. Cependant dans un décompte par parti, c’est le mouvement Cinque Stelle qui arrive en tête, dans les quatre régions.

Il faudra attendre quelques temps pour décanter ces résultats, en termes de relation avec les organisations mafieuses. Ont-elles fait voter 5 Stelle ou bien les Droites ? Ou bien encore, ont- elles partagés leurs œufs dans plusieurs paniers ?

Il faudra attendre, aussi, quelques jours, pour connaitre la concrétisation des alliances Droite-Extrême Droite, en matière de gouvernement.

Pour suivre le dossier électoral italien, nous pouvons nous référer au site du journal Il sole 24 ore.

Agrandissement : Illustration 1

Enfin, dans ce volet électoral, il ne faut pas oublier la gauche dominée par le Parti Démocrate-Partito Democratico (PD). Le PD est en net recul à 19, 4%. De fait « la gauche » italienne est en crise. Le PD est classé « centre gauche » sur l’échiquier politique italien. Fondé en 2017, ce parti est né sur les ruines des partis politiques disparus, à la suite de l’opération Mani Pulite. Le PD a récupéré des anciens membres de plusieurs de ces partis défunts, de droite à gauche : notamment des éléments de la Démocratie Chrétienne (Droite), du Parti Communiste et de différents petits partis classés « centre gauche ». Cette appellation fourre-tout trouve ses limites électorales. Une partie des électeurs italiens ne voient plus de différences entre les différentes offres politiques. L’ensemble des partis semble adhérer à la « pensée libérale ».

Dans ce contexte « (…) le PD représente absolument l’orthodoxie néolibéral ».C’est le constat que dresse Stefano Palombarini, économiste (Université Paris VIII), dans un entretien au site Mediapart. De fait, de droite à gauche, le poids du libéralisme économique constitue le thème principal des débats internes aux différents mouvements politiques italiens. Ce débat touche également les partis politiques français.C’est un thème que j’avais déjà abordé, dans un article sur ce blog. La crise de la « gauche » italienne semble ressembler à la situation que traverse la « gauche » française, avec des nuances. Comparaison n’est pas raison, mais…

Pour comprendre cette confusion politique, je vous propose de vous plonger dans ce pays coupé en « deux Italies ». La situation actuelle, a débuté dès l’unification du pays (1870) et même avant.

Les deux Italies, une réalité encore présente

Hier…

« Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani » (1861) « l’Italie est faite, il nous reste à faire les Italiens ». Cette phrase de Massimo D'Azeglio (patriote italien, un des penseurs du Risorgimento) demeure d’actualité. Les fractures Nord-Sud alimentent régulièrement la chronique. Les écarts de développement entre le « riche Nord » et le Mezzogiorno sous-développé sont une source intarissable pour les médias et la littérature italienne.

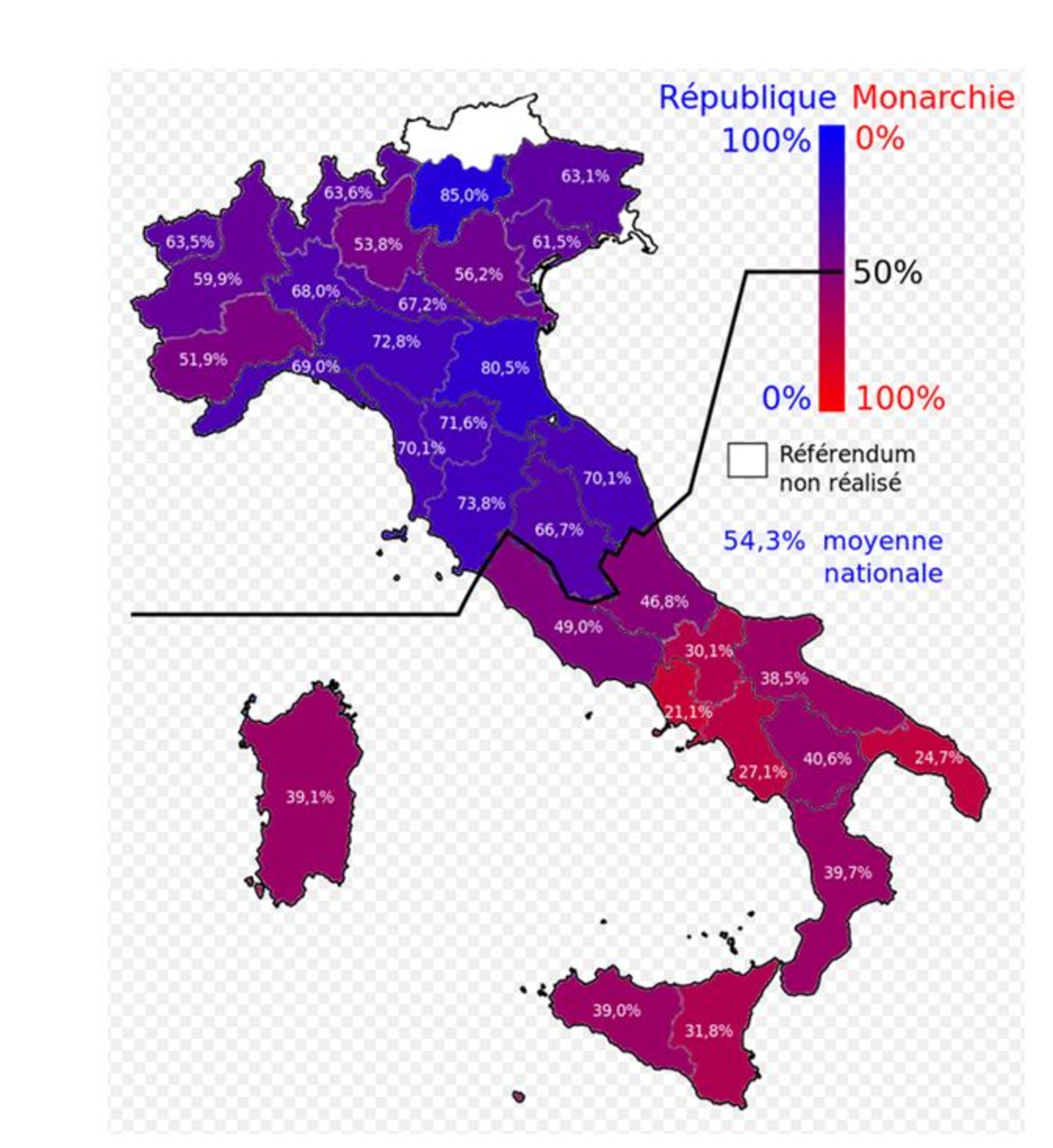

Pour revenir à une illustration forte de ces différences, rien de mieux que le référendum de Juin 1946. A cette date, les Italiens se prononcent sur le futur régime : Création d’une République ou poursuite de la Monarchie ?

Ce scrutin se déroule dans un contexte d’après-guerre, où la Monarchie (Victor Emmanuel III) s’est compromise avec le régime fasciste.

Le résultat est serré : 54, 3% des suffrages exprimés en faveur de la République. La sincérité du dépouillement est contestée et plusieurs incidents éclatent dans le pays. Finalement, la République est proclamée et l’ancien roi d’Italie et sa famille sont obligés de s’exiler. L’exil durera 56 ans. Les descendants d’Emmanuel III seront autorisés à rentrer en Italie, en Novembre 2002.

Cela n’aurait pu être qu’une série de péripéties normales, dans un tel contexte, d’après guerre. Mais l’analyse des résultats va montrer une fracture politique, qui correspond encore aujourd’hui à l’observation de deux Italies.

Agrandissement : Illustration 2

La lecture du scrutin est frappante. Globalement le Nord a voté pour l’instauration de la République. La totalité des régions du Centre/Sud (Latium compris) a voté pour le maintien de la Monarchie. S’appuyant sur le résultat serré et sur des soupçons de fraudes, les partisans de la Monarchie organisent des manifestations dans plusieurs régions du Mezzogiorno (plusieurs morts à Naples). Il est intéressant de noter les lieux où se déroulent les plus importants mouvements de protestation : Naples, la Calabre, la Sicile et les Pouilles.

A Naples, un des slogans employé par les manifestants est : « Vive le royaume des deux Siciles ». Ce n’est pas qu’un slogan, mais un symbole. La fracture électorale du référendum, semble reposer plus sur la faille socio-économique Nord-Sud. En s’opposant à la République, une partie de la population du Mezzogiorno s’oppose, en fait, au Nord. C’est, peut-être, là aussi qu’il faut situer la faille Nord-Sud, plutôt qu’essentiellement autour du choix République-Monarchie.

De 1816 à 1861, ce royaume méridional (les deux Siciles) connaîtra une économie relativement florissante, mais avec une arriération sociale marquée. Il aura comme capitale, successivement, Palerme (1816-1817) et Naples (1817-1861). Les jalons de la suite sont déjà posés.

Le Mezzogiorno a-t-il voté pour la Monarchie seulement par conviction, ou bien assiste-t-on à un rejet de « ceux du Nord » ? N’est-ce pas la suite, logique, des conditions de la mise en place du Risorgimento (1848-1870) ?

Pour rappel, en 1848 l’Italie était constituée de huit États :

.Le royaume de Piémont-Sardaigne

.Les États pontificaux

.Les trois duchés de Modane, Parme et la Toscane

.Le royaume des deux Siciles

.La Vénétie et la Lombardie, placées sous domination autrichienne.

Avec le Risorgimento, la création d’un État unitaire, ne s’est pas réalisée dans toutes ses composantes. Les résistances des pouvoirs en place dans le Sud, s’est poursuivie après 1870. Les forces politiques « du Nord » n’ont pas réussi une intégration politique « parfaite ». Il a fallu composer. «(…) les concessions accordées aux élites du Mezzogiorno pour faire tomber les résistances populaires et aristocratiques vis-à-vis de la réunification ont empêché la constitution d’une bureaucratie indépendante ». Frédéric Sawicki, in Le clientélisme politique dans les sociétés modernes.

Ces concessions reflétaient une incapacité à unifier politiquement le pays, alors même que l’on parle de « réunification ». D’entrée, l’on assiste à une double administration de la péninsule. Le rôle des mafias, c’est aussi une gestion politique au bénéfice de certaines forces locales, dans l’illégalité.

Les responsabilités de « l’unification inachevée » de l’Italie sont réparties entre les dirigeants politiques du Nord, qui initient le Risorgimento et les élites du Mezzogiorno qui s’opposent à la vision « libérale » des libéraux... du Nord. Jean-Louis Briquet estime que la thèse de « l’étatisation manquée » est prédominante. Les raisons, nombreuses et variées, sont remarquablement expliquées par ce chercheur en sciences sociales. In L’État libéral et la question sicilienne. Revue Le Mouvement Social, n° 187.

Au moment du référendum, une grande partie de la population du Sud a vécu le projet de République comme une proposition émanant du Nord. Les élites du Sud ont toujours su jouer de cette opposition entre les « deux Italies ». C’est une façon de masquer leurs propres responsabilités dans l’écart de développement. Sur le plan politique, ces élites ont toujours su avoir deux fers au feu ; durant le Risorgimento et avec le référendum, notamment. Pour elles, qu’importe la forme (un ou plusieurs royaumes) et le régime (royauté ou République), pourvu qu’elles conservent le pourvoir réel. Ce double discours politique se retrouve tout au long de l’histoire de l’Italie contemporaine (depuis l’unité-1870). Le faible renouvellement de la classe politique -jusqu’aux années 90- (J.-Louis Briquet, Le clientélisme et l’interprétation sociohistorique du « cas italien ») et l’existence d’un mode de gouvernement où les décisions se prennent « hors scène » (Roberto Scarpinato) font de l’Italie en Général et du Mezzogiorno en particulier une zone de non-droit habillée de droit (Diego Quaglioni).

Fort de ce constat, il n’est pas étonnant qu’une partie importante de la population soit, très souvent, politiquement ballotée.

Dans les semaines qui précèdent le référendum de 1946, « Les préfets déplorent un esprit public « déprimé » (l’expression revient très souvent au début de l’année 1946), un désintérêt marqué pour les affaires publiques (…) » Et ce, dans tout le pays. C’est ce qu’observe l’historien Fréderic Attal, en consultant, dans les archives, les rapports des préfets des provinces italiennes. La naissance de la République italienne. In Parlement (s) revue d’histoire politique. Cette analyse préfectorale, à priori, sera démentie par le taux de participation élevé : « Plus de 95 % dans le Nord de l’Italie et entre 90 et 92 % dans le Centre-Sud » (F. Attal). Pour ce qui est du vote du Sud (pour le maintien de la monarchie) F. Attal retient, notamment, une cause structurelle (en plus de l’attachement à la monarchie) : les conditions socio-économiques du Mezzogiorno. « (…) le Midi italien a plus été touché que le Nord par les destructions, la disette, la maladie, en bref la misère consécutive aux années de fascisme et à la guerre, maux qui accentuent le retard et l’arriération économique et sociale propres à ces régions (…) ».

Les régimes passent, mais « l’arriération » subsiste. Les habitants du Mezzogiorno ont connu, notamment, le royaume des deux Siciles, le royaume des Bourbons (unification), le fascisme et la République. Une chose n’a pas changé, sous tous ces gouvernements : le différentiel économique et social Nord/Sud.

Mezzogiorno : misère endémique, Risorgimento et Mafia

La pauvreté historique du Mezzogiorno n’est pas une fatalité, mais le résultat de plusieurs facteurs. Avant la réunification de l’Italie, le Royaume des deux Siciles connaît un début d’industrialisation. Cependant un régime féodal et son cortège d’inégalités sociales se conjugue avec une concentration foncière dans la main de grands propriétaires terriens. Les révoltes pour une meilleure répartition des terres seront violentes et les mafias serviront d’appui armé pour empêcher toute réforme agraire. Les dirigeants du Nord n’auront pas la volonté et le pouvoir politique de s’y opposer. La réforme agraire de 1950, permet le partage de certaines grandes propriétés (Latifundia) et l’accès à la terre pour plus de 100 000 familles. Mais cette réforme arrive tardivement et restera incomplète. Et, bien sûr, Cosa Nostra se fera le gardien armé des intérêts des gros propriétaires et de ses propres intérêts. A l’exemple de la province de Palerme où les mafieux s’opposent à la réforme, manu militari. C’est ce qu’observe l’écrivain Carlo Levi, lors d’une série de trois voyages en Sicile : « sept cents hectares avaient été démembrés, mais deux cents seulement avaient été redistribués et les bénéficiaires de la redistribution avaient reçu une série « d’avertissements » de la mafia, pour qu’ils n’aillent pas imaginer jouir impunément des terres reçues ». In Les mots sont des pierres.

De fait l’État italien n’a pas comblé, par le volontarisme, un déséquilibre qu’il a créé et parfois entretenu. A l’exemple du transfert de plusieurs industries du sud, vers la Ligurie (Gênes).

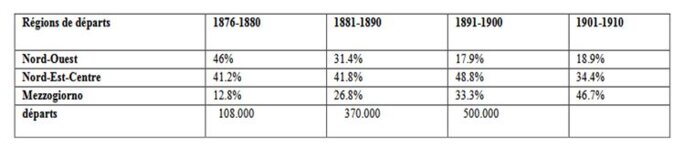

Le Sud vivait pauvrement, mais fixait sa population. Avant le Risorgimento, c’était le Nord qui connaissait les plus gros flux migratoires. La tendance va s’inverser, lentement mais sûrement, avec la réunification. L’émigration partait du Nord, elle va s’intensifier dans le Sud, pour dominer à la fin du 19ème siècle.

Agrandissement : Illustration 4

De nos jours l’émigration demeure un phénomène important en Italie, avec de nombreux départs vers l’étranger en 2019, source ISTAT.

Le Mezzogiorno continue à fournir une part importante de ces départs, cependant, c’est la Lombardie qui arrive en tête, suivie de la Sicile et de la Vénétie. Suivent la Campanie et le Lazio.

L’Italie entière est en difficulté, le Sud souffre plus du différentiel économique et social.

Je reviendrai, dans un futur article, sur la misère dans le Mezzogiorno entre le 19ème et le 20ème siècle

Les historiens et journalistes semblent oublier, souvent, que le Risorgimento (1848-1871) était une guerre civile. Ce conflit opposait, principalement deux royaumes, celui des Deux Sicile et celui de la Maison de Savoie. C’est ce dernier qui va réunir les différentes entités qui composaient, ce qui n’était pas encore l’Italie. Le « grand brigandage » que connait le pays, en cours d’unification, dans les années 1860, est l’œuvre de bandes armées puissantes et violentes. Leur dimension politique est une réalité, comme le signale l’universitaire Pierre-Yves Manchon. A propos de ces bandes, il écrit :

« Elles pillaient, violaient, tuaient et rançonnaient, mais leurs exactions étaient le plus souvent politiquement discriminées : elles s’en prenaient d’abord aux partisans du nouvel État unitaire et à ses troupes, lorsqu’elles n’étaient pas directement organisatrices de restaurations symboliques de l’ancien roi bourbon de Naples dans les villages ou les bourgs qu’elles réussissaient à investir temporairement ». In Entre « brigandage » et « guerre civile ». Restituer les logiques d’une labellisation mouvante : l’Italie méridionale des années 1860 . Pour des raisons évidentes, pour les « unificateurs », la dimension politique de ces bandes armées sera gommée, il sera question de « brigandage » ou de « banditisme ».

…Aujourd’hui

La phrase de Massimo D'Azeglio prend tout son sens. Près de 160 ans après le Risorgimento, les « deux Italies » sont toujours là.

.Sur le plan économique et social : un chômage et une fuite des bras et des cerveaux, plus prononcés dans le sud. Le Mezzogiorno continue de se dépeupler, les méridionaux continuent à émigrer vers les zones et les pays d’accueil traditionnels de l’émigration italienne : « Nouveau monde », Allemagne, Nord de l’Italie…

.Sur le plan politique : il faut noter la poussée de La Ligue au Nord, aux élections de Mars 2018 et aussi, chose surprenante, La Ligue progresse dans le Sud.

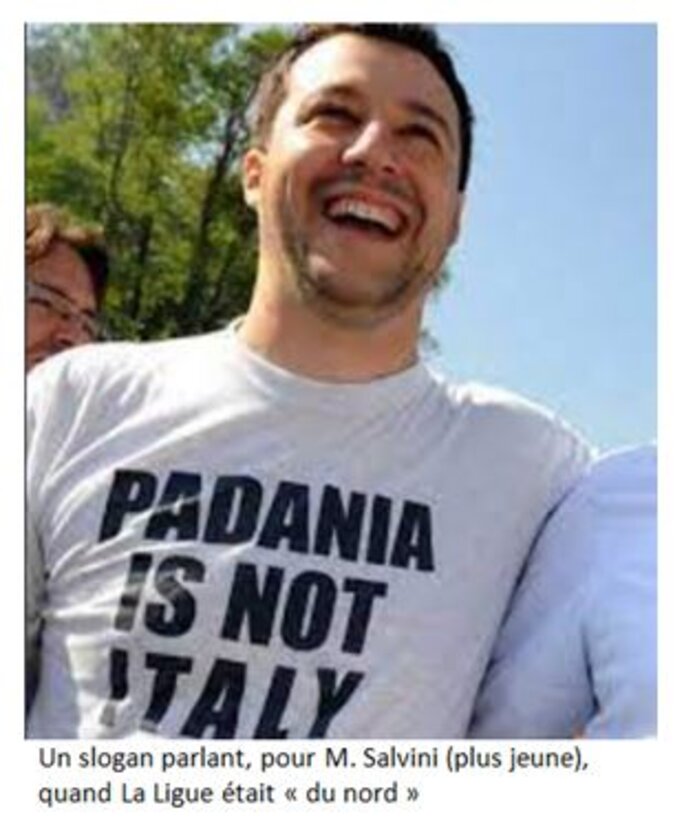

La Ligue du Nord (La Lega Nord, créée en 1991) est devenue La Ligue (La Lega) en 2017. La campagne pour les élections de Septembre 2022 s’est faite sous l’appellation Lega per Salvini Premier (LSP). Cette disparition du mot Nord n’est pas anodine. La Ligue du Nord réclamait la sécession des riches provinces du Nord du pays du reste de l’Italie. Les slogans anti Mezzogiorno « ces profiteurs » ou anti Rome « ces voleurs de la capitale », empêchaient le parti d’obtenir une assise nationale. Le « Nord » disparaît (un temps ?) et le discours devient plus « populiste ». Une partie de l’Italie, du Nord au Sud, vote La Ligue. En Février 2019, le dirigeant de La Ligue et Ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, soutient l’élection de l’indépendantiste sarde Christian Solinas, aux élections régionales. Pour plus d’un observateur la stratégie politique est claire : les sécessionnistes du Nord ont tout intérêt à soutenir les indépendantistes méridionaux, pour justifier un jour leur propre sécession.

A l’aube des élections générales du 25 Septembre 2022, les sondages donnaient favorite, la coalition comprenant La Lega, Forza Italia et Fratelli d’Italia.

Droite-Extrême Droite : fascisme ou sécessionnisme ?

Les trois partis de la coalition Droite-Extrême droite n’hésitent pas à manier la contradiction. Ce trio comprend un mouvement issu du nationalisme pur et dur (l’Italie d’abord et entière), un parti très libéral (sur le plan économique et social) et un parti à l’ADN sécessionniste. Nous verrons que tous trois sont très libéraux (économie et social)… à leur façon.

.D’abord, l’extrême droite, la vraie, Fratelli d’Italia (FDI), menée par Gorgia Meloni (45 ans). Ce parti est issu du Mouvement Social Italien (MSI), via l’éphémère Alleanza Nazionale (1995-2009).

Le MSI ( 1946-1995) est un héritage du Parti National Fasciste (PNF) de Benito Mussolini, interdit après la guerre. Le MSI, comme le PNF étaient des mouvements ultra-nationalistes et centralisateurs.

Le prince Borghese -un des instigateurs du projet de coup d’État fasciste de 1970- était proche du MSI.

Pour l’historien du droit, Jacques de Saint Victor, les loges maçonniques « déviantes » ont favorisé « le rapprochement des néofascistes et de la mafia ». In Franc maçonnerie et mafia : le cas de la Calabre à là fin du XXè siècle.

.Ensuite, Forza Italia (FI), le parti de Silvio Berlusconi (85 ans). C’est un mouvement d’essence libérale. Il a récupéré une partie de l’électorat du grand mouvement de droite d’après guerre, la Démocratie Chrétienne (DC). Sa carrière politique démarre sur les cendres des anciens partis de gouvernement (DC, PSI...), disparus après l’opération Mains Propres (Mani Pulite) au début des années 90.

Il faut noter que Gorgia Meloni a été ministre “pour la jeunesse” du gouvernement dirigé par Silvio Berlusconi (2008-2011).

On retiendra, également, que S. Berlusconi est un homme d’affaires à la réputation sulfureuse, plusieurs fois soupçonné de malversations (corruption, fraude fiscale...). Il est condamné plusieurs fois en première instance, mais systématiquement absout en appel.Il connaîtra une seule condamnation, pour fraude fiscale, en 2012. Sentence confirmée en Cassation (2013),mais sans emprisonnement, pour cause “de grand âge”.

Enfin, lié à ma série d’articles, il faut savoir que S. Berlusconi a été maintes fois soupçonné de devoir sa fortune rapide à ses accointances avec Cosa Nostra. Aucune enquête n’arrivera à démontrer ce lien. Nous retiendrons, simplement, que son père était employé dans une petite banque milanaise La Banca Rasini. Cet établissement est connu pour avoir abrité une partie des fonds de certains boss de la Cosa Nostra sicilienne. La banque aurait soutenu le lancement de la carrière entrepreneuriale de S. Berlusconi.

.Enfin, La Lega (la ligue), dont la figure de proue actuelle est Matteo Salvini (49 ans). D’où l’appellation actuelle de Lega per Salvini Premier (LSP).

La Lega est issue de la Lega Nord (Ligue du Nord) formule raccourcie de La Lega Nord per l’independenza della Padania. La Padania (Padanie) est une région imaginée par les créateur de la Liga Nord, qui comprend plusieurs régions actuelles de l’Italie du Nord (Piémont, Lombardie, Ligurie, Vénétie et une partie de l’Émilie). La “philosophie” du mouvement repose sur un principe: le Nord développé n’a pas à soutenir le Sud. Ce “Sud” comprend le Mezzogiorno, mais aussi plusieurs régions autour du Latium, Rome comprise. Une partie de la phraséologie de la Lega Nord comprendra des attaques xénophobes contre le Mezzogiorno qualifié “d’assisté”, de “fainéant” et contre la capitale romaine “lieu des voleurs”.

Ce sécessionnisme ouvertement affiché, empêchera le mouvement de s’étendre électoralement. La dimension régionale est gommée (masquée), par la disparition du mot Nord en 1991. La Padanie, mise de côté, il reste à La Liga, une dimension ultra libérale : anti État-providence, réductions d’impôts… et un versant d’extrême droite : immigration, homosexualité…

Il me semble, cependant, que qualifier La ligue de « parti d’extrême droite », comme le font les médias français, est particulièrement réducteur. Son « cœur » politique demeure, à mon sens, un fédéralisme d’essence ultra libérale. C’est une des raisons des alliances (et mésalliances) avec les mouvements dirigés par S. Berlusconi. Ce passage par la division territoriale, pour conquérir le Pouvoir me semble être un fil rouge. Il est très bien décrit par l’économiste Clotilde Champeyrache dans un article de fond : La Ligue du Nord : le retour ambigu de l’identité territoriale sur la scène politique italienne. In revue L’espace politique, en ligne sur Open Edition Journal (11/07/2011). Depuis cette date, le volet sécessionniste a été mis de côté, mais n’a pas vraiment disparu.

Le lien entre La Liga et Forza Italia demeure bien le volet libéral" (économie et social), mais des attitudes "nationalo-territorialistes" peuvent point le bout de leur nez, aussi, à Forza Italia. L'incident diplomatique déclenché par Antonio Trajani, en Février 2019,est une illustration. Ce membre fondateur de Forza Italia déclare, lors d'un déplacement à Trieste (capitale de la région Frioul-Vénétie Julienne): "Longue vie à Trieste, vive l'Istrie italienne, vive la Dalmatie italienne, vive les exilés, vive les valeurs de note patrie". Pour comprendre l'incident diplomatique, il faut savoir que Trieste est un concentré des problèmes italiens. Longtemps tiraillée entre l'empire austro-hongrois,le royaume de Serbie et l'Italie, Trieste devient italienne en 1947. Mais la Yougoslavie ne reconnaît officiellement ce fait qu'en... 1975. La ville faisait partie de la région d'Istrie, aujourd'hui partagée entre l'Italie,la Slovénie et la Croatie. La Dalmatie fait aujourd'hui partie de la Croatie. Les propos d’Antonio Tajani n'ont pu que choquer les gouvernements slovènes et croate.

Pour être presque complet, il faut savoir que le Frioule-Vénétie Julienne est une des cinq régions italiennes qui possède un statut d'autonomie.Cette particularité n'est pas étrangère à l'Histoire d'une partie de son territoire. En accordant l'autonomie à cette région, l’État italien entendait calmer les divisions locales, politiques et linguistiques (italien, slovène, allemand). Enfin, pour mémoire, Trieste est considéré comme un territoire fondateur du Parti National Fasciste.

Last but not least, il faut savoir qu'en Février 2019, A. Tajani était... président du Parlement Européen. L'ensemble de ces éléments montre, à la fois, le climat politique actuel de l'Italie et les contradictions de la coalition (Les Droites), qui devrait mener à un gouvernement dirigé par Giorgia Meloni, l'héritière "post fasciste" d'un mouvement qui était anti fédéraliste. Cette énorme confusion intellectuelle domine dans le climat politiques transalpin. Le flou n'est jamais très sain et explique, en partie, l'indifférence des citoyens italiens et le faible taux de participation au scrutin du 25 Septembre 2022.

Les deux Italies sont toujours là et un parti qui a accédé plusieurs fois au gouvernement, possède un ADN sécessionniste. Mis en sommeil quand Matteo Salvini était Ministre de l’Intérieur (2018-2019), l’esprit Ligue du Nord semble remonter à la surface, après son départ du gouvernement.

En Février 2021, Matteo Salvini apporte son soutien au gouvernement de large coalition de Mario Draghi. Cela ressemble à un retour aux fonds baptismaux de La Ligue du Nord, désormais favorable à l’Union Européenne et au… fédéralisme en Italie. Avec ou sans le Mezzogiorno, à terme ?

Dans son allocution devant la chambre des députés, qui venait de lui voter sa confiance (18 Février 2021), le Président du Conseil (1er Ministre) Mario Draghi aura une phrase sur la criminalité organisée :

« Un pays capable d'attirer des investissements internationaux doit pouvoir se protéger de la corruption et du crime organisé", ajoutant que "la transparence et la simplification" de l'administration publique étaient cruciales pour maintenir la mafia hors de l'économie italienne ». Concrètement, quelle méthode proposait-il ? On aura noté : « la simplification de l’administration publique ».

Le gouvernement Draghi (2021) était la plus large coalition gouvernementale jamais réalisée en Italie.

Cette réunion d’un maximum de partis, à l’exception de l’extrême droite, pouvait-elle réconcilier les Italiens et « les faire », comme dirait Massimo D'Azeglio ? Rien n’est moins sûr. Le gouvernement Draghi ne tiendra qu’un an et sept mois (13/02/2021-21/07/2022).

Deux des partis qui apportaient leur soutien à Mario Draghi, rejoignent Fratelli d’Italia, dans une coalition d’un tout autre genre.

L’allusion au « royaume des deux Siciles », par des manifestants de 1946, fait-elle encore sens aujourd’hui ? Il existe bien des « comités des deux Siciles » qui veulent perpétuer l’idée d’une « nation » du Sud. Mais le plus important demeure la division politique Nord/Sud. Elle correspond, à la division socio-économique. Le jeu ambigu, sur cette division, joué par plusieurs partis politiques (DC, Cinque Stelle, MSI…), au cours de l’histoire récente de l’Italie, montre que la plaie ouverte sert aussi des stratégies politiciennes. C’est ce que montre Maria Teresa Milicia (enseignante d’anthropologie, université de Padoue) dans un long article, sur le site Politika, avec un titre provocateur : « Retour vers le futur royaume des deux Siciles ».

Conclusion… provisoire

L’apparente unité politique -Les Droites vainqueurs à travers tout le pays- masque une réelle division.

Comment la coalition, Les Droites, va-t-elle s’entendre sur un programme de gouvernement ? L’Extrême Droite (FDI) est, historiquement, pour un État fort. LSP a un ADN fédéraliste et un penchant sécessionniste pour les régions du Nord (Padanie). Un État fort ne fait pas les affaires des organisations mafieuses. Les Droites, coalisées, sont en tête dans le Mezzogiorno, mais le parti qui glane les meilleurs scores est le mouvement Cinque Stelle. Ce dernier devance même Les Droites dans la circonscription de Naples.

L’existence même de ce jeune parti (2009) et son parcours sinusoïdal posent problème.

Il faudra surveiller le jeu des alliances, en général et dans le Sud en particulier. Quel est le parti « référent » des organisations criminelles ? Assiste-on à une atomisation des « référents » ?

En tout cas, le nouveau paysage politique italien n’éclaircit pas la situation. Le pays a changé de confusion, mais la photographie politique est toujours floue. Cette ambigüité n’est-elle pas consubstantielle à la manière de gouverner le pays ? Nous y reviendrons.

En attendant, ce n’est pas avec un tel paysage politique que la problématique soulevée par Massimo D'Azeglio trouvera un aboutissement.

Dans une dizaine de jours, je reprendrai la série déjà initiée, sur le thème des « passerelles » entre les Pouvoirs et les organisations criminelles. Le prochain article sera consacré aux ambigüités, voire aux complicités des autorités italiennes avec différentes mafias.

Bibliographie :

Les mots sont des pierres. Voyages en Sicile. Carlo Levi. NOUS Ed. (1955)

Le Guépard. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le Seuil

Le retour du prince. Pouvoir et criminalité. Roberto Scarpinato-Saverio Lodato. Ed. La contre allée

Laboratoire italien. Magistrature et politique. « Une justice nocturne » Diego Quaglioni. ENS Editions

Histoire de la Sicile – Des origines à nos jours. Jean-Yves Frétigné. Fayard-Pluriel

Articles et revues :

De la Ligue du Nord à la nouvelle Ligue. Nationalisme, nativisme et souverainisme. Elisa Belle. Revue Tumultes 2019/2 (n° 53)

Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines. jean- Louis Briquet – Frédéric Sawicki. PUF

Revues en ligne :

L’État libéral et la question sicilienne. Revue Le Mouvement Social, n° 187

L’effondrement de l’Italie pré-unitaire : l’exemple du royaume des Deux-Siciles. Simon Sarlin. Revue d’Histoire du XIXème siècle. 2012 En ligne Open Édition

La Sicile : un laboratoire politique à l’époque de la Monarchie libérale (1860-1922). Jean-Yves Frétigné. Cahiers de la Méditerranée (2018)

Deux siècles de politique en Sicile. Paolo Viola, Giovanna Fiume, Alfio Mastropaolo et Laura Azzolina. Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest

La République en Italie (1848-1948). Héritages, modèles, discours. Revue Laboratoire italien. Politique et société, n°19/2017

La naissance de la République italienne. In Parlement (s) revue d’histoire politique 2007/1 (n°7)

L’évolution de la République italienne. Gérard Cahin. In Revue française de Droit constitutionnel

Hors-la-loi à l’italienne : le brigand comme patriote du Risorgimento ? Giulio Tatasciore. Revue d’histoire culturelle [En ligne]

Franc maçonnerie et mafia: le cas de la Calabre à la fin du XXè siècle. Jacques de Saint Victor. Revue La chaine de l' Union

De la Ligue du Nord à La Ligue : Italie : la Ligue, une formation populiste passée de l’autonomie au souverainisme. In Le Monde 17 Mai 2018

La Ligue du Nord et l'invention du « Padan ». Marta Machiavelli. Revue Critique internationale 2001/1 no 10 Presses de Sciences Po

La création de la Ligue du Nord et son évolution : De l’usage politique du peuple ‘Padano’ : la construction d’identité dans le cas de la Ligue du Nord. Gilles Ivaldi, Maria Elisabetta Lanzone. Centre Aixois d’Etudes Romanes. En ligne sur Archives ouvertes

Les formulations savantes d'une catégorie politique. Le clientélisme et l'interprétation sociohistorique du « cas italien ». Jean-Louis Briquet. Revue Genèse 2006/1 (n° 62)