Le personnage principal du film – Alex – est un adolescent. On le voit marcher nonchalamment sur un chemin creux qui descend vers la mer, entre les hautes herbes, le ciel, les nuages et le vent. Il est seul. Il s'assied sur un banc et continue à écrire dans son cahier.

Alex est un adolescent qui aime faire du skateboard. Il regarde du côté de Paranoid Park, un skatepark connu, étrange, le lieu où ça se passe.

La pratique du skateboard fonctionne dans le film comme métaphore d'un certain état adolescent. L'image du garçon debout sur la planche à roulettes suggère un état oscillant, en équilibre constamment précaire, expression d'une fragilité assez typiquement adolescente.

Beaucoup d'adolescents font du skateboard. C'est en revanche plutôt rare chez les enfants. Ils pratiquent d'autres jeux. Par exemple, ils jouent avec des fingerboards, sorte de tous petits skateboards qu'ils manipulent avec les doigts. Les figures que l'enfant fait réaliser à ces fingerboards dans les airs peuvent être particulièrement acrobatiques, elles sont absolument sans danger pour l'enfant lui-même. Son corps n'y est pas. Seules les minuscules planchettes s'envolent dans les airs, accompagnées par les doigts de l'enfant. Les acrobaties sont réalisées pour de faux. Ce sont des acrobaties rêvées, des exploits imaginaires. Comme les dix sauts périlleux que l'enfant fait effectuer sans difficulté à un petit bonhomme en plastique en le jetant en l'air, oubliant même régulièrement de le rattraper lorsqu'il s'écrase au sol. L'enfant ne met pas son corps en jeu. Devenu adolescent il laisse de côté les bonshommes en plastique et les fingerboards. Il cherche à risquer son propre corps, à éprouver les potentialités nouvelles et les limites de celui-ci. L'adolescent avance, fragile sur son skateboard, l'acrobatie dans laquelle il s'engage implique la possibilité de se casser la figure. Risque pris dans une conscience souvent absente, qui s'éveille peu à peu à un corps en pleine révolution. L'exploit que l'adolescent va tenter d'accomplir sur son skate engage son corps, mis cette fois en jeu pour de vrai.

Ce changement de registre, pour de faux – pour de vrai, renvoie à l'irruption du génital dans une sexualité dominée jusque là par les pulsions infantiles. Comme l'explique René Roussillon1, l'enfant trouve des issues pour de faux à ce qu'il peut rêver d'une sexualité, il échafaude des réalisations imaginaires. L'enfant ne peut pas faire autrement, car il ne sait pas qu'autrement existe. Il ne connait pas « la possibilité d’un nouveau type d’issue et de décharge pulsionnelle ». Les bouleversements biologiques de la puberté qui lui feront expérimenter la possibilité de jouir sexuellement jusqu'à la décharge ne sont pas encore advenus. Mais l'enfant trouve réellement une issue à ses pulsion sexuelles dans ses constructions imaginaires. Cela fonctionne très bien comme ça. Et il a d'autres modes de décharge pulsionnelle à sa disposition. Pas besoin de risquer son corps pour de vrai. Il le dépense et le comble sans s'en soucier véritablement. Devenu adolescent, il découvre qu'autrement existe. Quand il a pu faire l'expérience dans son corps que la réalisation pour de vrai existe, il ne peut plus se contenter d'issue imaginaire à la réalisation. Fini, le temps des contes. « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants... » L'histoire, pour l'adolescent, ne peut plus s'arrêter là. Sauf à s'arrêter dans son développement, sauf à ignorer la réalité nouvelle, sauf à se détourner de son corps et des bouleversements qui s'y opèrent. Sauf à nier son adolescence.

Combien d'adolescents que je rencontrerai me le diront « Ça change rien. » « C'est rien ça » lorsque j'aborderai avec eux la question de ces bouleversements. Depuis la puberté, ces garçons ne parviennent plus à rester assis dans une salle de classe, certains commettent des actes de délinquance parfois de plus en plus graves et nombreux, et rien d'important ne se serait produit pour eux dans leur corps...

Mais revenons à Paranoid Park. Alex, lui, va à l'école. C'est un adolescent plutôt sage, plutôt tranquille, qui ne commet pas d'actes de délinquance. Il aime pratiquer le skateboard, même s'il ne se sent pas assez sûr de lui pour pratiquer autrement que tout seul ou avec ses copains. Il ne fait que rêver qu'il oserait se risquer sous le regard des autres, avec d'autres inconnus. Sa pratique du skateboard est solitaire, il ne l'expose pas.

Pourtant, répondant finalement à la sollicitation d'un de ses potes un peu plus âgé que lui, Alex se risque à traîner aux abords de Paranoid Park, haut lieu de rencontre de skaters. Paranoid Park, a une réputation sulfureuse. Un skatepark construit illégalement par ses utilisateurs, petite communauté de jeunes marginaux, « clochards du rail, guitaristes punk, fondus de skate, laissés pour compte... Même si t'avais une vie de famille vraiment pourrie, ces gars-là avaient eus largement pire ». Alex et son pote y vont ensemble, se soutenant mutuellement, mais l'autre arrête rapidement d'y aller, trop occupé par ses projets de baise avec une fille de l'université. Alex y retourne alors seul, un samedi soir, sans trop savoir ce qu'il va y chercher. Sourire d'enfant au volant de la voiture que sa mère lui a prêté pour l'occasion. Comme il approche seul de Paranoid Park, il devient plus sérieux. Il fait nuit depuis longtemps. Rendu à Paranoid Park, un gars lui demande « Eh, gamin, ta mère sait que tu est là ? – Oui – Elle est bonne ? » Alex répond vaguement qu'il n'en sait rien. Il s'assied sur son skate et regarde « les skaters, les filles et tout le reste ». Il ne s'aventure pas sur la piste. « Je ne me sens pas prêt pour Paranoid Park » Son pote avait rigolé « On n'est jamais prêt pour Paranoid Park ». On ne voit pas beaucoup de filles, à Paranoid Park. À peine une entraperçue, qui n'a pas semblé beaucoup susciter l'intérêt d'Alex. Possible aussi que ce sage garçon ne sache pas trop comment le montrer, son intérêt pour une fille.

Alex est donc assis là, sur son skate, à regarder le ballet des skaters sur la piste. Il dit se vider la tête à ce spectacle. Enfin, le problème, c'est qu'il finit quand même toujours par recommencer à penser. À quoi pense-t-il, alors ? À ses parents qui se déchirent dans leur divorce, au désespoir de son petit frère tellement démuni face à ce conflit parental qu'il en vomit tout ce qu'il avale. Pourtant, lorsque son amie Macy lui demande si c'est difficile de vivre cela, il répond que tous les parents divorcent aujourd'hui et que ce n'est pas vraiment le problème. Alex pense à sa famille, assis sur son skateboard, mais son intérêt est ailleurs. À Paranoid Park, où il voudrait probablement faire autre chose qu'être le spectateur passif de la virtuosité des autres. Ces pensées vers ses parents l'occupent au moment où il pourrait prendre le risque de s'engager dans le ballet des skaters. Ces pensées écrans viennent l'arrêter, le figer dans sa position passive, faussement confortable. Ses problèmes familiaux empêchent cette prise de risque désirée.

Alex a une copine. Elle s'appelle Jennifer. Elle est vierge. Et donc, explique-t-il en voix off, « à un certain point » elle voudra baiser avec lui. Et après, ça risque de devenir « grave sérieux ». Lui ne se sent manifestement pas très concerné par cette histoire avec Jennifer. Il l'avait trouvée gentille l'été passé. « Avant qu'elle décide que j'étais son copain. » Il ne cherche rien dans cette relation. Il suit Jennifer lorsqu'elle vient le chercher pour avoir une relation sexuelle. Pourtant, Alex a envie d'autre chose. Ça le pousse sans qu'il parvienne à bouger vraiment. Il ne sait pas où, il ne sait pas quoi. Et quand ça devient finalement trop compliqué pour lui de suivre Jennifer qui revient le chercher pour acheter des préservatifs, pour qu'ils recommencent, il lui dit qu'il la quitte. Sans savoir pourquoi, mais réalisant tout de même qu'il ne veut plus ça.

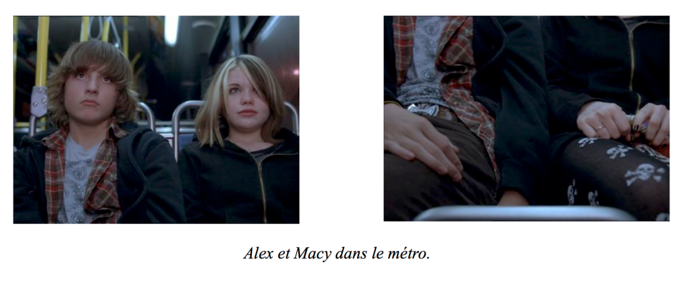

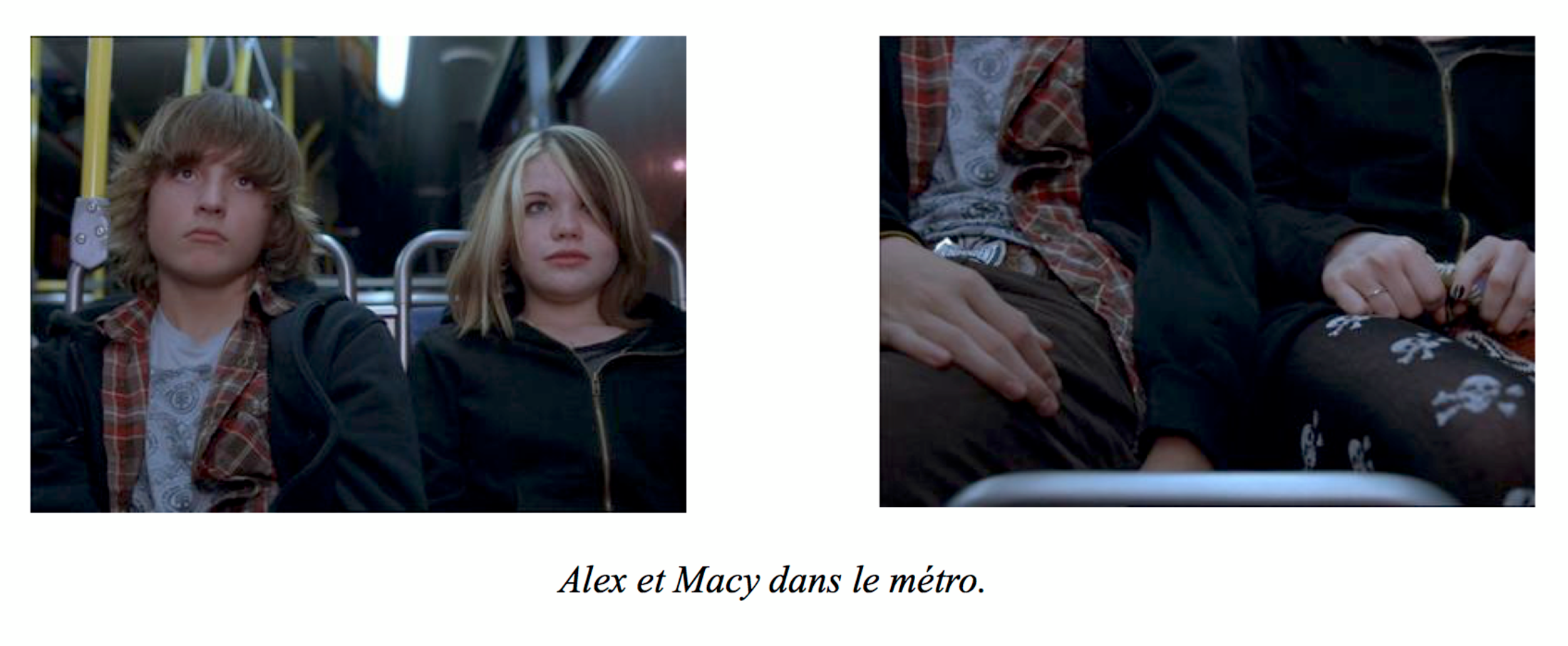

À son amie Macy qui lui demande – « Tout le monde sait pour toi et Jennifer. Ça n'a pas duré longtemps... Alors pourquoi tu l'as quittée ? » – il répond « Pourquoi on était ensemble, tu veux dire... » Elle sourit. Oui, c'est ça qu'elle voulait dire. Il ne sait pas. Il l'a trouvée gentille au début. Un truc comme ça.

Tout au long du film, la narration déstructurée rend difficile le repérage du spectateur dans le temps et dans l'espace, renforçant le sentiment qu'Alex erre d'un endroit à l'autre, d'une personne à l'autre, sans toujours savoir lui-même où il se trouve, ni avec qui, donnant l'impression qu'il n'est, lui aussi, qu'un spectateur du théâtre du monde.

Macy se moque un peu de lui. Elle lui demande « Il t'es arrivé quelque chose ? » Il répond que non, qu'il y a des choses plus importantes que les affaires de cœur, qu'il cherche ce qu'il y a en dehors de la vie normale. Il lui explique vaguement qu'il croit qu'il y a « quelque chose en dehors de la vie normale, en dehors des profs, des ruptures, des copines, comme... là-haut, comme... dehors, différents niveaux de trucs... » Et finalement, il lui dit, à son amie Macy, « Et...oui, il m'est arrivé quelque chose. »

Et peu à peu, ça lui revient. Ce truc qui lui est arrivé, lorsqu'il est allé seul à Paranoid Park. Il y a rencontré un gars d'une bonne vingtaine d'années, qui l'a entraîné dans cette curieuse expérience, la nuit, le long de la voie ferrée, sous les bretelles d'autoroutes, à côté de Paranoid Park. Alex avait vraiment souhaité faire ça. C'est ce qu'il explique, encore en voix off. Et heureusement qu'il précise, parce qu'à l'image, son enthousiasme n'est pas franchement visible. « Il m'a aussi proposé une bière. Je ne savais pas pour la bière, mais j'avais super envie de choper un train. » À l'entendre, on croirait qu'il n'était venu là que pour ça. « Choper un train. » Ils sont descendus tous les deux sur les voies ferrées. Un train de marchandise est passé à vitesse réduite à côté d'eux. « C'est plus sûr ici. » Le gars de vingt ans a sauté sur le marche-pied. Alex a grimpé sur le wagon à sa suite. Le gars lui a tout expliqué. Comment monter, les dangers éventuels, etc... Une initiation.

Alex se tient là, sur le marche-pied du wagon, la barre métallique du train de marchandise dans ses mains. Son corps se balance au-dehors. Il regarde devant lui, la tête au vent, dans l'air frais de la nuit. Je me dis en le voyant : quel formidable skateboard géant que ce train en marche ! Quelle force ! Quelle assurance !

Pour Alex, à ce moment-là, se passe-t-il enfin quelque chose ?... Peut-être... Pas sûr... L'expérience, si elle s'arrêtait là, serait sans doute décevante. Mais le drame est arrivé.

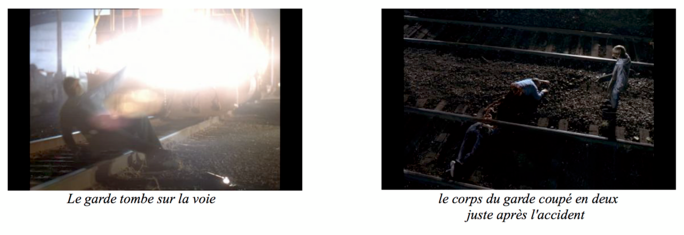

Le gars et lui se sont fait surprendre par un garde en poste dans sa voiture le long des voies de la gare de triage. Le garde s'est mis à courir le long du train pour les débusquer, avec sa lampe torche. Il leur a donné des coups avec le bâton métallique de sa lampe. Et pour aider le gars de vingt ans à s'en défaire, Alex a donné un coup avec son skateboard. Un geste décidé, volontaire. Un geste totalement inhabituel de sa part. Pour une fois. Une mise en mouvement comme un passage à l'acte. Un geste particulièrement malheureux. Le garde a trébuché contre le rail. Un autre train arrivait plus vite derrière lui. Le garde est tombé en arrière et le train lui est passé dessus. Alex est descendu un peu plus loin. Il est revenu en courant et a découvert le corps du garde sur le ballast, sectionné en deux au niveau de la ceinture.

C'est cette image qu'Alex avait oublié, et qui le sidère lorsqu'il la regarde, sur la photo que leur montre le policier venu questionner la bande de skaters du lycée. Le corps coupé en deux du garde. Ses jambes et son bassin inertes sur le ballast, entre les rails. Et puis... ce dont Alex se rappelle, à la suite de cela. Le garde toujours vivant, qui rampe vers Alex, qui tente absurdement de se relever en s'appuyant sur les mains, et le regarde sans un mot. Là, oui. Dans ce face à face, c'est une évidence, pour Alex, il se passe quelque chose.

Image improbable, incroyable, irréelle2, que ce corps coupé en deux. Une image traitée façon gore par le réalisateur, pourtant généralement peu adepte d'effets spéciaux, que ce soit dans ses autres films ou dans celui-ci. Une image qui tranche avec le réalisme du film et fait basculer le spectateur dans un autre registre. Comme l'évocation d'une autre scène. Comme s'il s'agissait d'une image psychique créée par le cerveau d'Alex. Les jambes inertes sur le basalte – et ce qui reste vivant, le buste, les bras, la tête du gardien. Moitié d'homme absurde, qui tente de se relever sur des jambes qui n'y sont plus, et qui regarde Alex.

Agrandissement : Illustration 1

Le corps coupé en deux regarde Alex. Il le renvoie violemment à son mal-être adolescent. Le bas du corps ignoré, laissé pour mort, et le haut du corps qui peine à faire comme si de rien n'était, stupide, impuissant à se mouvoir, privé de son bassin et de ses jambes. On peut voir cette image de corps coupé en deux comme une métaphore de ce dans quoi Alex est lui-même pris.

À partir du moment où il se souvient de cela, Alex est travaillé par la culpabilité. Il se souvient du geste qu'il a accompli. Il a tué ce garde. Sans le vouloir, mais il a tué. Il a désiré accomplir une forme de transgression – « choper un train » – et il a tué. C'est ce désir, osant s'exprimer pour la première fois, qui l'a mené à ce drame.

Le garde coupé en deux ressemble au policier qui le convoque pour discuter avec lui. Même visage rond avec petit bouc et cheveux raz. Même paire d'yeux chargés d'incompréhension, fixés sur lui. Deux regards d'hommes mûrs qui dévisagent le jeune adolescent sans méchanceté et qui le sidèrent.

Alex se méfie des questions du policier. Impassible, il lui ment plusieurs fois. L'impassibilité devient une seconde nature pour Alex. Il sent le regard du policier, le regard des autres sur lui. Il ne veut pas que ses attitudes le trahissent. Effort de neutralisation de ce qu'il pourrait ressentir et exprimer malgré lui. Il a tenté sans y parvenir de se justifier face à lui-même, dans un dialogue intérieur, juste après que ce soit arrivé. Il est longtemps resté sous la douche, comme pour se laver de ce qui était arrivé, pour retrouver sa propreté d'avant l'expérience, d'avant le drame. L'eau coule sur ses cheveux longs. Il commence à comprendre l'impossible retour en arrière. Désarroi d'Alex dans l'appartement vide de son ami, où, juste après le drame, il se trouve particulièrement seul.

« Ne sois pas parano ! » lui lance un ami. C'est justement à Paranoid Park que c'est arrivé. Alex se fige, il ne sait plus que se taire ou raconter des sornettes. Il commence à être comme ce corps coupé en deux. Ces jambes et ce bassin inertes, qu'il tentait de mettre en jeu par le skateboard, mais seul, uniquement seul, parce qu'il n'était « pas prêt », qu'il a tenté une seule fois de mettre en mouvement autrement, cette malheureuse dramatique fois.

Alex a tué. Cette image de corps coupé en deux le hante. Tout le film est construit autour de ce corps coupé en deux. L'image surgit au milieu du film. Elle coupe le corps du film en deux. Dès le départ, Alex écrit dans son cahier sur cette coupure. C'est de cela dont le film tout entier parle. D'un corps coupé en deux. Et ne serais-ce pas finalement de celui d'Alex dont il s'agit ?

Le policier qui mène l'enquête ne tente pas vraiment d'élucider la mort du garde. Il ne mène pas sérieusement son enquête sur un possible meurtre. Il rencontre des adolescents et discute avec eux. Il tente d'aider Alex à parler de ce qui s'est passé.

La scène de l'accident est pleine d'incohérences, comme dans un rêve. Le buste du garde passe sous le train, mais ce sont ses jambes qu'on retrouve entre les rails. Une faute de raccord tellement énorme qu'on a du mal à croire qu'elle ne soit pas intentionnelle. Le corps du garde est sectionné net comme un saucisson. Section de laquelle dégouline juste un boyau. Au-delà de l’invraisemblance d'une telle section, la manière dont le corps chute sur la voie la rend impossible. Le garde est toujours vivant et conscient après être passé sous son train. Son visage qui tente de se relever vers Alex est propre et net, émergeant comme d'un rêve, ayant juste perdu sa casquette lorsque le train de marchandises lui est passé dessus. Aussi, le policier dispose de toutes les évidences pour inculper Alex. Il a retrouvé son skate avec l'ADN de la victime dessus, il a des témoins... Mais il ne se soucie pas d'inculper Alex, ce n'est pas le problème. Il l'interroge une fois, soupire et s'en va. Comme s'il était juste venu lui mettre sous le nez cette image de corps coupé en deux...

Agrandissement : Illustration 2

Cette coupure du corps peut être perçue comme une création métaphorique représentant ce dans quoi Alex est pris. Son adolescence. Cette coupure qu'elle manifeste entre l'enfance et l'âge adulte.

Déjà plus, pas encore.

Déjà plus cet état de l'enfance où l'imaginaire tient une si grande place, où le monde ressemble encore à ce qu'il a pu paraître, tranquille, serein, bienveillant... et pas encore les moyens d'affronter la complexité du monde tel qu'il apparaît, dans cette nouvelle réalité peuplée d'autres, dont il apprendra bientôt qu'ils sont tous – parents compris – plus ou moins aussi perdus que lui.

L'adolescent émerge avec son désir dans cette coupure. Il cherche, explore, se fait mal en tâtonnant. Pour de faux, pour de vrai.

Pour de faux, lorsqu'il est rongé par la culpabilité d'avoir voulu aller voir, qu'il croit avoir tué en le faisant. Pour de vrai lorsqu'il réalise la somme des mythes mensongers auxquels il a cru jusque là, qui lui paraissaient si solides.

L'adolescent se désillusionne à toute vitesse. Parfois trop vite pour l'intégrer. Le monde auquel enfant, il croyait dur comme fer – sur lequel il a pris appui pour marcher – ce monde part en miettes sans rien qui vienne le remplacer. Le sol sous ses pieds devient par trop incertain. Plus moyen de faire un pas sans se casser la figure. Alex fait cette expérience sidérante. Et au cœur de cette expérience, il ne trouve personne à qui parler. Plutôt... le film ne raconte peut-être que cela : comment finalement Alex trouve le moyen de parler.

Le soir juste après le drame, lorsqu'il rentre dans cet appartement vide, celui de ce copain qui est allé joyeusement chercher le moyen de baiser avec une fille, Alex essaie de joindre son père au téléphone. Pour lui parler, tout lui dire, l'appeler à l'aide. Il se ravise à la première sonnerie. Pas ça, pas lui.

Le lendemain, c'est sa mère qui essaie de lui parler. Il lui sert des salades avec aplomb. Qu'il lui arrive de faire n'importe quoi, parce qu'en fait, oui, il est un peu somnambule. Hé oui. Oui, oui, oui... Sa mère repart, perplexe.

Son père, quelques jours plus tard, revient le voir. Mais il ne lui parle que de son divorce avec sa mère qui se passe mal, « tu connais ta mère ! » et de ce qu'il aimerait ne pas faire endurer à ses enfants. Il lui demande de lui dire s'il peut quelque chose. Alex n'est pas concerné. Il n'en est plus là. Dissipé l'écran de fumée des drames familiaux. Ce qui l'occupe est autrement plus... personnel... et grave. Alors Alex se fait rassurant, « Je sais ce que tu ressens, papa. »

La parole d'Alex peine à advenir. Pas avec le policier, ni avec ses parents, encore moins avec sa copine... à ses copains, il ne parle pas non plus.

Alex ne cherche pas à dire quelque chose en particulier. Une confidence, un truc inouï qu'il cacherait comme un trésor. Non. Il cherche la possibilité d'une parole. Cette distinction est très importante. Combien d'adolescents sont dans cette situation... Et combien d'adultes se trouvant face à eux et à leur silence sont persuadés qu'ils cachent quelque chose... essaient de les aider à se livrer... Alors que les adolescents ne cachent dans leur silence que leur incapacité à dire quelque chose. Ils ne savent pas, ils ne savent plus parler. C'est à cet endroit qu'ils ont besoin d'aide. Pour retrouver le chemin de la parole.

Son amie Macy, celle à qui Alex a pu dire, après quelques détours par le cosmos et les réalités parallèles, « il m'est arrivé quelque chose », elle y revient. Elle a pensé à ce truc impossible à dire, et elle a trouvé un moyen. Elle lui dit qu'il doit écrire ce qui lui est arrivé en s'adressant à quelqu'un. Elle précise, « quelqu'un avec qui tu peux vraiment parler. » Et elle précise encore, « écris à un ami » Et elle précise encore plus, « écris-le à moi. »

Mais Macy dit surtout à Alex que ce qu'il fera ensuite de la lettre n'a pas d'importance. « Garde la, envoie la, brûle la. » Ce qui compte c'est qu'il s'adresse à elle. Et c'est ce qu'il fait. Alex écrit à Macy. C'est ce qu'il fait depuis le début du film, sur son cahier où il a commencé par écrire Paranoid Park. Le film entier est cette lettre à Macy. À la fin, Alex brule la liasse de feuilles détachées du cahier. Une à une dans le feu, comme un rituel. Le passage de adolescence.

Alex brule sa lettre plutôt que de l'envoyer à Macy. Qu'elle ne l'ait pas reçue n'a aucune importance. Il la lui a adressée. En l'écrivant, il a appris que cette relation à l'autre est possible. Le passage se réalise à cet endroit. La découverte d'une parole possible.

Alex a retrouvé quelque chose en lui même en quoi il peut à nouveau avoir confiance. Le meurtre qu'il a commis est bien réel, mais il peut le dépasser comme on oublie son enfance, car, en réalité, il ne concerne que lui. Ne restera finalement que le souvenir de cette perte.

L'adolescence est ce lieu paranoïde où se désagrège ce qui pour l'enfant était jusqu'alors « prodigieusement évident et certain, toute plénitude et toute splendeur » – pour reprendre les mots de Lou Andreas-Salomé3. Le mythe de l'enfance. Cette évidence d'un ordre et d'un sens au monde. Moment d'une perte de confiance en son propre sentiment d'être, en sa propre perception de la réalité, bouleversée par la révolution pubertaire. Sentiment de dépersonnalisation où le monde et les visages croisés prennent tout à coup les traits de l'étrangeté, de l'hostilité. L'adolescent réalise qu'ils sont là pour de vrai, qu'il ne peut plus faire semblant et se réfugier dans l'imaginaire, comme lorsqu'il était enfant. Et que ce changement est probablement définitif.

Comment exprimer « ce qui ne peut se dire à personne » ? L'adolescent sort de l'isolement bienheureux, fantastique... et impuissant de l'enfance, et se risque pour de vrai dans une relation à l'autre.

Alex écrit à Macy ce qu'il ne peut lui dire. Il lui parle hors de sa présence, mais il y met toute sa sincérité. Il cesse ainsi d'être le spectateur d'un monde qu'il ne reconnaissait plus, dont il s'imaginait exclu, lorsque assis sur son skateboard, il allait à Paranoid Park, regarder « les skaters, les filles et tout le reste ». Il commence à réfléchir aux mots possibles de cette relation à l'autre. C'est en cela que la lettre qu'il écrit et brûle à l'abri des regards est une première parole adressée.

Agrandissement : Illustration 3

1 Roussillon R. (1999), Les enjeux de la symbolisation à l’adolescence.

2 Gus Van Sant lui-même décrit cette image comme une métaphore, citant le film d'Edward Dmytryk, Mirage.

3 L'Amour du narcissisme, Lou Andreas-Salomé, Éd. Gallimard, 1980, p. 72, 73.