Les balances du Bien et du Mal

“Les palestiniens n’ont jamais existé”, Mme Golda Mair première ministre -1969.

Le faible (le colonisé, le dominé, le subordonné, l’exploité, l’aliéné) est toujours piégé. Qu’il subisse ou se révolte. Dans ce dernier cas, il est alors accusé d’une violence illégitime à cause, mais pas seulement, des formes qu’elle prend pour se déployer. Les moyens qui lui sont laissés ou dont ils disposent - ce qui revient souvent au même - ne peuvent être que des moyens violents au sens où l’on entend violent, à savoir sous la forme d’une agression armée. Violents donc et criminels. Deux fois criminels.

Une première fois parce qu’ils sont un soulèvement qui rompt avec « la routine » de la domination, comme si celle-ci dans le silence de son imposition était magiquement effacée, n’avait plus d’existence. Comme si ce silence en outre valait acceptation, accord tacite à sa reconnaissance, et abandon à l’ordre imposé.

Une seconde fois parce qu’elle tue, après avoir déniée ce qui était tu, pour avoir remis au jour le scandale supposé immuable et allant de soi in fine, de la domination.

La première fois elle est insubordination inacceptable, la seconde fois meurtrière, et les deux fois confondues, dévoilement et scandale.

« Puis il dit à ses disciples : « Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent ! » Luc 17-1

Cette citation devenue proverbiale est souvent interprétée à contresens. Le scandaleux étant communément désigné celui qui fait scandale en révélant le crime, la faute, en les portant sur la place publique. L’exemple des lanceurs d’alerte illustre bien la condition qui est faite à celui qui plutôt que taire, expose et révèle. Il en va de même pour l’acte de résistance, de révolte, de riposte.

Qui du colonisé et du colonisateur est celui par qui le scandale arrive ? Le premier qui l’extrait du silence, de la pénombre, de l’ombre dans lesquels il est caché, ou le second qui opprime, musèle, écrase, prive de droits et de justice son prochain, et qui s’insurge, feint l’indignation quand ses dominations sont portées à la lumière ?

La situation coloniale étant violence et crime de fait, ne laisse que peu de place à la non-violence pour y résister, sauf si par non-violence on entend la pure et simple acceptation du fait colonial et des rapports de subordination sur quoi il repose, subordination devant la force.

Le pouvoir du colon est l’intériorisation en lui d’une supériorité raciale, l’essentialisation d’une différence d’humanité dans l’humanité ou d’un hors humanité objectivé dans le dispositif de domination, dans les formes qu’il prend.

Dans les balances des violences, celles qui s’exercent sur les corps et les esprits, sont différemment pesées, qualifiées, jugées, condamnées, en raison de qui en sont les auteurs.

Quand des êtres dominants ou appartenant au groupe des dominants sont suppliciés par des dominés, les violences infligées et subies sont pesées, estimées, jugées, réputées supérieures en indignité à celles imposées à l’autre désormais violent, et donc doivent être condamnées, à la différence de celles qui s’exercent pareillement sur les corps des êtres dominés par des États, leurs armées, leurs polices, leurs tribunaux, leurs juridictions d’exception et les chœurs quasi unanimes de leurs organisations politiques, idéologiques, médiatiques et culturelles en manifestation d’un fait posé comme naturel : le partage de l’humanité entre forts et faibles, riches et pauvres, entre humains et sous-humains, ou encore non-humains.

Le « Il n’y a pas de violences policières dans un État de droit » trahit cette non-équivalence alors même que le principe de proportionnalité dans et de l’ordre étatique est aboli, n’est pas respecté par celui ou ceux qui incarnent le Droit, et l’Égalité en droits devant le Droit. Tous les États de Droit - ils le sont tous à leur manière car il n’y a pas d’États sans Droit - sont des États droitiers, dont le Droit ne dit pas la droiture mais seulement l’existence d’un Droit et l’exigence de conformation à ce Droit, à une des formes que prend l’expression de la domination dans un code du Droit, de droits, y compris reposant sur la force.

La situation du dominé, du colonisé, qui prend la voie de la violence insurgée, contre des personnes, des institutions, un droit et des rapports de domination ne se conteste pas en droit. On n’a jamais vu qu’un dominé-colonisé puisse poursuivre en justice celui qui est son colonisateur-dominant dans les règles du Droit du dominant qui le colonise. Quant aux règles du Droit international...

On sait où et comment, si une telle procédure était intentée, elle se finirait. Les prisons du colonisateur et les cimetières des colonisés en témoignent et en regorgent. Aujourd’hui encore en pleine actualité.

Le statut du colonisé ne connaît pas de droits pour le protéger des emprisonnements arbitraires, des disparitions, des mauvais traitements, des actes de terreur, des expropriations, des assassinats…

Il est demandé et imposé au dominé de contester sa domination - quand les conditions de sa contestation sont possibles en droit selon les formes du Droit du dominant. Sa violence insurgée, réactive, solitaire ou organisée, est condamnable et condamnée, car ne pouvant être contestée selon le Droit, elle prend alors nécessairement des formes qui s’en écarte, même si elles sont les seules formes qui lui reste, dans la mesure encore une fois où, de droits le dominé n’en a guère, quand il en a. La violence du dominé est donc aux yeux du dominant et criminelle et scandaleuse ! Voire évidemment « terroriste ». Elle peut être meurtrière selon les cas et d’une forme qui relève d’un Droit supérieur aux Droits de chacun.

On ne connaît pas de Droit qui garantisse à la fois, de manière égale, égalitaire, juridiquement équivalente, statutairement identique, les droits respectifs – c’est-à-dire les mêmes droits pour tous – des dominants et des dominés. Selon le Droit ou dans l’exception du Droit ou dans le cadre d’un Droit d’exception le droit du dominé est logiquement nié, dévalué ou minoré, faute d’un Droit supérieur actif qui s’imposerait du dehors au dominant, ainsi que devrait l’être le Droit international.

Le Droit est l’illustration des dissymétries de conditions, et de l’existence de droits spécifiques à chacun gradués selon leur plus ou moins grand éloignement avec la position de dominant, jusqu’à n’en plus reconnaître aux dominés parmi les plus dominés.

Le dominant et ceux qui lui sont proches, c’est-à-dire qui appartiennent à la sphère de la domination en en tirant des bénéfices qui les distinguent des dominés : le fait par exemple d’appartenir à une même ethnie, une même confession, une même sensibilité politique, philosophique, économique, etc., n’ont aucun intérêt à vouloir faire évoluer le Droit dans le sens d’une égalité des conditions et des droits qui y sont associés. Il ne reste au dominé qu’à devenir dominant si la chose est possible, avec les violences contraires qui en découlent.

Les formes que prend la violence du dominé sont toujours des formes inacceptables pour le dominant. Et les dominants qui le soutiennent, sont ses alliés, tendant ainsi à développer des formes de droits de fait qui légitiment la violence de la situation coloniale, et contreviennent aux normes du Droit international dont ils sont parties.

Entre le Droit international et les normes juridiques conventionnelles inscrites dans des Déclarations, des Chartes, des Conventions, des Protocoles, des Résolutions, et le droit de la force, c’est ce dernier qui légitime des rapports de soumission subordonnés à des rapports de domination considérés de fait comme normaux ; puisqu’ils sont, et souvent depuis si longtemps, qu’ils sont non plus un fait d’Histoire susceptible de changer, mais un fait de nature.

Être dominant et être dominé avec les inégalités de fait et de droits afférents, sont admis, universalisés, dans l’ordre des choses, dans l’ordre idéologique, politique, économique mondialisé quand l’heure des décolonisations étant passée, il n’y aurait plus de colonisations, donc plus ni de colonisateurs, ni de colonisés.

Une société sans domination est inconcevable y compris en « démocratie ». L’ordre démocratique telle que la démocratie considérée dans sa forme achevée avec le suffrage universel, l’élection, donc la représentation, est un ordre qui légitime un état de fait d’inégalité, entérine un ou des ordres de subordination légaux et à ce titre légitimes.

« Israël est une villa dans la jungle. » a dit Ehud Barak ex premier ministre d’Israël, relayé depuis par d’autres exerçant encore le pouvoir en Israël aujourd’hui et conduisant la réponse à l’attaque du 7 octobre 2023.

Il faut rappeler quelques évidences qui s’oublient dans la submersion des événements, des discours, des commentaires, des émotions.

On ne voit pas le monde, on ne tient pas les mêmes discours, on ne mesure pas son rapport à soi, aux autres et aux événements selon qu’on est celui qui lance les bombes et celui qui les reçoit sur le toit de sa maison, sur la tête, et qui s’il en réchappe peut à peine essayer de penser à demain.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui colonise, qui exproprie, qui vise à l’expansion territoriale et à l’hégémonie (à titre d’exemple les articles 1 & 7 de la Loi fondamentale d’Israël État-nation), et celui qui est colonisé, qui est exproprié, qui voit son territoire se rétrécir, rapetisser, et la maitrise de son destin s’amenuiser jusqu’à disparaitre.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui adopte une loi fondamentale qui lui donne tous les droits et celui qui ne peut se projeter, c’est-à-dire vivre autrement que sous la tutelle de cette loi.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui construit des murs, les déplacent à son gré, qui imposent des points de passage, en contrôle les entrées et sorties et celui qui les voit s’édifier autour de lui et qui doit quêter un droit de passage sans certitude de l’obtenir.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui se sent partout chez lui où il veut aller, et celui qui vit en exil où il est né, et y être simultanément assigné à résidence dans des périmètres circonscrits et emmurés.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui théorise le bien, le juste, l’innocent, le mal, le mauvais, le sauvage, qui dit le bien, le juste, l’innocent, le mal, le mauvais, le sauvage, et celui qui reçoit les leçons - dans le meilleur des cas - que le premier lui donne, des corrections, des punitions, des emprisonnements arbitraires sans motifs, ni jugements, des traitements dégradants, des expropriations, des destructions, la négation de son existence en tant que peuple ou nation, le quasi anéantissement physique dans le pire des cas.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui élève sa conception de l’innocence à un état de nature, qui l’essentialise, et celui étranger, intrinsèquement dangereux, pauvre et faible, se révoltant à l’occasion, tuant à l’occasion, se vengeant à l’occasion, cruellement à l’occasion, contre ceux lui niant son humanité, quand bien même sa violence pour épisodique ou exceptionnelle qu’elle soit est meurtrière.

On ne voit pas le monde selon qu’on est celui qui théorise le terrorisme de l’autre, s’aveuglant ou refusant de considérer le sien, et celui qui n’a d’existence que dans l’objectivation par l’autre le dominant, de son être-terroriste ou de sa condition surnuméraire.

À la violence du colonialiste, qui passe au fond pour normale, tant l’habitude et la tolérance en ont été intériorisées et acceptées, ne peut se dresser que celle du colonisé qui ne peut s’en abstraire puisqu’elle est sa condition faussement qualifiée pour les besoins de la domination comme étant sa nature.

Inutile d’en appeler aux bons sentiments, au raisonnable, au dialogue, à la conversation même entend-t-on dire quelques fois, à la distance, à l’équilibre entre les parties, etc., quand tout bon sentiment, toute raison, tout dialogue, toute conversation n’a comme fin que de perpétuer une situation, un état de fait origine de toute violence et depuis si longtemps qu’il en parait immuable, à savoir : la domination de l’un sur l’autre, l’écrasement de l’un par l’autre, la négation de l’humanité du second et la naturalisation de cette négation.

Comment se nomme la violence de qui met l’autre dans sa dépendance, le soumet à sa volonté au prix de la survie, de la mort, l’enserre dans des liens de soumission dont il lui réclame obéissance, reconnaissance, acceptation, résignation, exil ou disparition ?

Peut-il y avoir des mots pour dire l’indicible ?

L’État d’Israël se considèrerait-il un mur contre la barbarie au prix de la barbarie ?

L’État d’Israël apparaît comme un immense quartier résidentiel fermé par un ou des murs, sur le modèle des « gated communities », homogène ethniquement, ou visant à l’être, riche, militairement sans équivalent, soutenu inconditionnellement, drastiquement clos à ses « voisins » proches, accessible à ces mêmes « voisins » par un nombre minimal d'entrées (checkpoints) gardées par des systèmes de pointe, complets et complexes de surveillances électroniques, de fichages numériques, de reconnaissances faciales, d’obstacles physiques et/ou électriques (caméras, barrières, autorisations (incertaines et aléatoires) d'accès...), militarisé, agressif et répressif avec toutes les sophistications derniers cris y compris l’Intelligence Artificielle.

« Israël est une villa dans la jungle. » Ehud Barak.

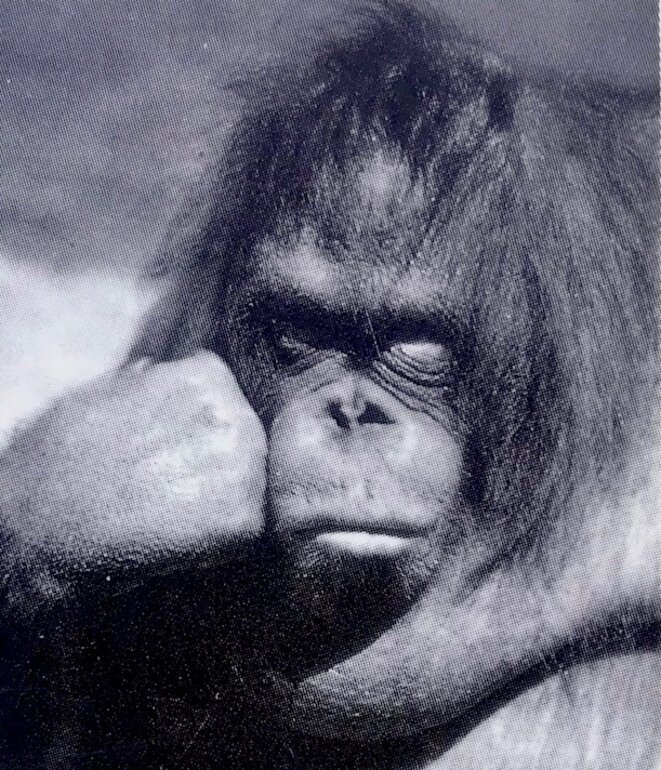

Puisqu’Israël est une villa dans la jungle c’est qu’à l’évidence, les êtres qui peuplent la jungle ne relèvent pas de l’humain et se confondent indubitablement avec les animaux qui y vivent : des fauves, des primates, des reptiles et autres curiosités ou monstruosités zoologiques qu’il faut éradiquer pour transformer la jungle en un Éden, pourquoi pas sans altérité. Non plus une colonie ou une enclave sous contrôle absolu et sous perfusion à la discrétion d’Israël, mais l’agrandissement du périmètre de la villa et de son jardin enfin aménagé au gré de son propriétaire. Le jardinage a commencé par l’arasement du sol et son amendement en matières fertiles, en éléments nutritifs parce que morts et pourrissants.

Mais David est peut-être dans la jungle et Goliath dans la villa. Goliath est peut-être aussi en Occident. L’Occident qui possède ce goût inavouable pour la mort, cette jouissance pathologique pour le sang, qui ressasse cette effarante pensée qu’une mort de la jungle n’égalerait jamais une mort de la villa, qui s’exalte dans cette bouillie régurgitée jusqu’à la nausée que les inégalités dans les vies vaudraient et voudraient inégalités dans les morts et dans leur comptabilité, et que le plus grand nombre de morts de la jungle jamais ne compensera la mort d’un seul habitant de la villa, et qu’il convient alors d’en tuer toujours plus et d’innocenter les tueurs. Dont ils sont, mais par procuration c’est plus sûr, moins risqué, et plus exaltant. Comme des supporters de foot qui regarde le match à la TV, hurlent, crient mort à l’arbitre !

Il n’y a jamais de match nul dans les guerres, que des perdants. Il ne faut pas croire le contraire !

La honte devrait jeter l’ombre d’un suaire sur les visages belliqueux, bouffis d’eux-mêmes et de leurs certitudes grotesques, grimaçantes, pétrifiées.

Une mort s’ajoute à une autre, tout simplement et cruellement compté.

Tuer un innocent ou un coupable, c’est faire une soustraction en même temps qu’une addition, et c’est multiplier les morts.

On peut ensuite les diviser en les classant en bons et mauvais et s’endormir la conscience tranquille. Il ne faut souhaiter à ceux-là que de mauvaises nuits, jamais de bonnes.

Dans l’espace peuplé d’animaux qui entoure Israël, il n’y a d’animaux qu'inaudibles, féroces et barbares, mais qu’on entend pourtant encore trop, "à qui on a enlevé jusqu'au droit de transmettre leur propre défaite." (Mahmoud Darwich)

Qu’ils se taisent ici ou là-bas, ou qu’ils disparaissent. S’y emploient de féroces et innocents barbares habitants de la villa. Innocents. Innocents puisqu’ils le disent et qu’on le leur laisse croire.

« Les Palestiniens n’ont jamais existé » comme le prétendait Mme Golda Mair première ministre -1969 – et propriétaire d’une villa.

Le nazisme s’il a perdu la guerre militairement, en a gagné une autre plus subreptice, moins perceptible et pourtant omniprésente. Il a transféré dans la langue réduite à sa dimension bureaucratique et désincarnée ce trouble qu’il n’y a plus d’êtres humains, subjectivement présents au monde, mais un monde dans lequel les humains sont assignés à être à une place qu’ils n’ont pas à choisir abolie de toute volonté et liberté.

Les uns dépositaires d’une légitimité et d’une innocence sans faille, sans conteste et quoi qu’il fasse, les autres à l’existence problématique.

Il n’y a plus d’êtres humains, subjectivement présents au monde, mais un monde dans lequel les humains sont assignés à être à une place qu’ils n’ont pas à choisir abolie de toute volonté et liberté.

Les uns dépositaires d’une légitimité sans faille, les autres à l’existence problématique. Les juifs d’où qu’ils soient ou résident sont tous d’Israël ([1]) et les Palestiniens de nulle part. La, langue coloniale, faite pour légitimer sa domination et assujettir (au besoin à exterminer) le colonisé est à l’œuvre dans le déni, la négation, le renversement orwellien de la langue puisqu’on en re-vient à ce retour inattendu de l’histoire : celui de la légitimation de la colonisation, du fait guerrier, de la puissance et de la force, de l’émancipation du Droit y compris international, du meurtre à l’occasion, d’une certaine forme ou d’une forme certaine de déshumanisation par une sur-humanisation d’une part et donc une sous-humanisation en toute innocence d’autre part, en même temps que de son déni.

L’humanité du colon ne fait jamais de doute, celle du colonisé toujours. Partout où il y a colonisation, l’humanité du colonisé, s’il en est une, relève de la sauvagerie à dompter, mater, résigner, civiliser. Il n’y a de violence alors pour le colonisateur que celle qui lui résiste, le conteste, le récuse.

Et pour tous ceux qui le soutiennent, à l’occasion colonisateurs eux-mêmes, qu’une violence condamnable : celle du dominé.

Quand par un acte de violence extrême - mais en est-il en situation de colonisation, qui ne le soient pas ? - quand cet acte frappe celui qui s’en croyait définitivement à l’abri, seul qu’il était à en posséder la puissance et la légitimité, il en devient pétrifié, ébranlé et haineux plus encore qu’auparavant.

La certitude de sa puissance est mise à l’épreuve, fissurée. Il y déploie alors pour en conjurer la peur et la panique qui l’accompagne, l’amour-propre blessé, sa rage et sa fureur la plus extrême dans un déferlement d’une brutalité qui par retournement donne caution à l’acte provocateur.

L’utopie d’une existence commune sans guerres, sans meurtres, sans abominations de toutes sortes et de toutes parts semble à jamais perdue jusqu’à la nausée, l’écœurement, le dégoût, l’abjection. Sauf si… les Palestiniens trouvaient à exister, unanimement ou presque, pour ne pas trop demander, aux yeux dessillés de l’aveuglement des puissances qui font et surtout défont le monde.

« Les Palestiniens n’ont jamais existé » (Mme Golda Mair première ministre -1969)

Et c’est pourquoi ils meurent.

[1] Cf. Loi fondamentale de 19/07/2018.