Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

«Mati DIOP, une talentueuse cinéaste franco-sénégalaise, subversive, de décolonisation des imaginaires», par Amadou Bal BA

Née le 22 juin 1982, au 12e arrondissement de Paris, Mati DIOP est une cinéaste franco-sénégalaise, issue d'une famille d'artistes. Son père, Wasis DIOP, est musicien, et sa mère, Christine BROSSART, est une photographe et marchande d'art. Son oncle est un grand cinéaste sénégalais, Djibril DIOP Mamebety (1945-1998), le réalisateur, en 1972, d'un film mythique, «Touki Bouki», une création poétique et cruelle, une aspiration à la modernité, à la justice sociale, mais dans le respect des traditions.

Par conséquent, Mati DIOP a voulu suivre le chemin de son oncle et a séjourné, pendant son enfance, entre le Sénégal et la France, une ambiance multiculturelle riche et inspirante. «Notre marche de résistance, il ne faut pas qu’elle s’arrête», dit Mati DIOP. En effet Djibril DIOP Mambety, natif de Colobane, un quartier populaire et déshérité de Dakar, a inventé de nouvelles formes narratives du cinéma africain, de liberté, de révolte contre l'injustice et la pauvreté, en faisant appel au conte, au fantastique et à la quête du sens «Je n'en pouvais plus de la physionomie du cinéma qui m'exaspérait, qui était superficiel. Cette petite colère a donné naissance à Touki-Bouki. Je pense que depuis longtemps le cinéma africain a une révolution à accomplir, et c'est le moment», dit Djibril DIOP Mambety. Aussi, dans sa démarche filmographique, Mati DIOP s’attache à relater des récits authentiques d’Afrique, débarrassés du stigmate colonial, des stéréotypes ou de l’exotisme. «Je n’ai jamais voulu me sentir obligée de regarder tous les films africains parce que j’étais à moitié sénégalaise. Le cinéma africain qui me touche est celui qui sort de certaines traditions, d’un rapport parfois moralisateur. J’aime les films de Mambéty parce qu’ils sont subversifs, intransigeant avec la question coloniale», dit Mati DIOP, une admiratrice du cinéaste d’Abderrahmane SISSAKO.

Formée au Fresnoy, au studio national des arts contemporains, à Tourcoing, dans le nord de la France, Mati DIOP s'oriente d'abord vers les arts dramatiques. C'est la réalisatrice, Claire DENIS, qui lui donne ses premiers rôles au cinéma. Sa prestation, 2008, pour le film «35 Rhums», lui vaut la nomination au Prix Lumières de meilleur espoir. Elle joue, en 2021, «Feu», toujours avec Claire DENIS et désignée, en juillet 2021, aux côtés de Spike LEE, membre du jury au festival du cinéma à Cannes. Sa rencontre avec Claire DENIS, la découverte de Frantz FANON, ainsi que James BALDWIN, sont des moments fondateurs. «Dans le cinéma de Mati Diop, le réel et l’imaginaire ne sont pas des territoires séparés. La parole comme les images circulent dans un espace-temps dont la cinéaste fixe les contours. Ici, le rêve a toute sa place, il contamine un présent de ses sortilèges, étreint des personnages qui refusent d’être dépossédés d’eux-mêmes», écrit le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Mati DIOP a commencé d'abord par se frotter à de courts moyens documentaires, comme «Big in Vietnam» ou «Last Night» en 2004. Le Palais de Tokyo, à Paris, lui permet d'approfondir ses connaissances en art drame et collabore au mot de la pièce de théâtre, «Les Nègres» de Jean GENET (1910-1986).

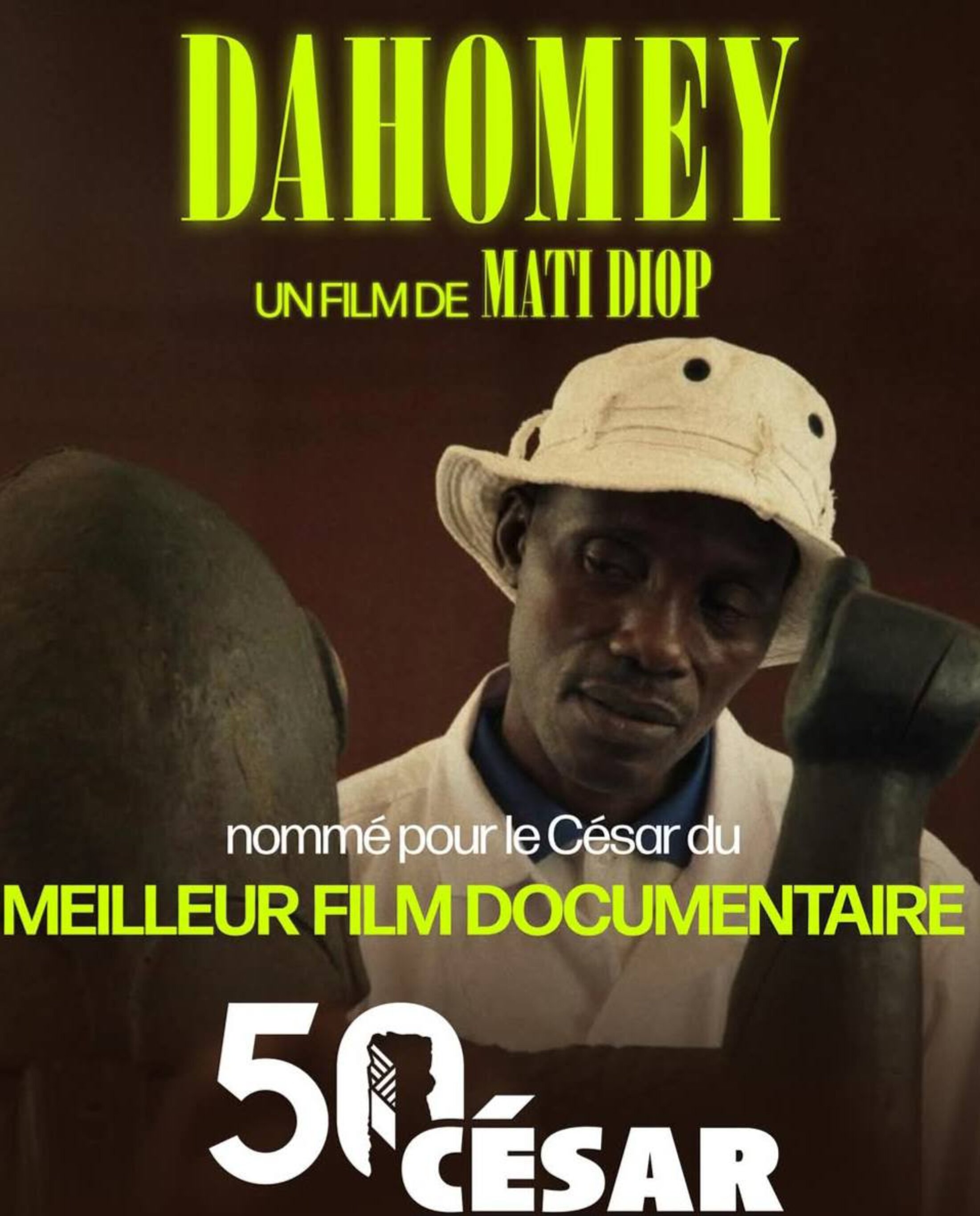

Le 24 février 2024, c'est la grande consécration, Mati DIOP décroche l'Ours d'or au festival international du cinéma à Berlin. Mati est la 8e réalisatrice, depuis 1951, à décrocher cette prestigieuse distinction, mais la première franco-sénégalaise à être honorée de ce titre, pour son documentaire «Dahomey».

Mati DIOP, dans son art, plein de poésie, une artiste engagée, a opté de questionner la colonialité, celle d'hier, mais aussi ses résurgences de notre temps. Le colonialisme, ce n'est pas que du passé, un Code de l’indigénat, qui ne dit pas son nom, se met en place dans certains pays occidentaux autour du rejet racisé, immigré, noir ou musulman. «Ce qu'il y a quelque chose à décoloniser, en premier lieu, ce sont les imaginaires», dit-elle. Son documentaire, «Atlantique» tourné en Ouolof au Sénégal, un film d'amour traitant de la dramaturgie de tragédie, relate, dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, qui décident de quitter le pays, pour chercher ailleurs un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, un jeune policier débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman lui, est revenu faire ses adieux à Ada. Ce documentaire est une histoire d’amour, de lutte et d’émancipation, du personnage de Ada, victime d’un mariage alors qu’elle est amoureuse de Souleiman. Par conséquent, il n’y a pas dans ce documentaire de pirogues naufragées, de corps qui flottent dans la mer, ou le récit des vainqueurs, ceux de l’Empire colonial, mais l’esprit des morts qui reviennent hanter les êtres aimés. Les revenants se mêlent aux vivants. C’est un cinéma fantastique, digne de Franz KAFKA ou d’Edgar Allan POE. «Pour des raisons intimes et politiques, j’ai choisi d’engager mon cinéma à Dakar, en Afrique. Pour quelqu’un qui était très sensible au cinéma fantastique, j’y ai justement trouvé un territoire où il n’y a pas, à proprement parler, de frontière entre le visible et l’invisible, les vivants et les morts… Le surnaturel étant comme constitutif du réel», dit Mati DIOP.

Le film documentaire, «Dahomey», Ours d’or au festival du cinéma à Berlin, relate le retour de vingt-six trésors royaux du Bénin à leur terre natale, après 130 ans de confiscation par la France. «En tant qu’Afrodescendante, elle (l’histoire de la restitution des œuvres d’art) me parlait intimement. Je ne pouvais que m’identifier au processus de retour de ces œuvres vers le pays natal. Quelque part, j’associe la question de la restitution, à celle de se restituer à soi-même», dit Mati DIOP. Il s’agit du «Trésor de Béhanzin», pillé par les troupes coloniales françaises, en 1892, lors de la mise à sac du palais des rois d’Abomey, le commandant en chef Alfred Amédée DODDS (1842-1922), un métis franco-sénégalais, promu général. Conservées au musée du Quai-Branly, à Paris, et réclamées par le Bénin depuis 2016, ces œuvres d’art ont été restituées au Bénin, le 18 février 2022. L’Unesco a été pionnière sur cette question, avec l’appel lancé en 1978 par le directeur général de l’institution, le Sénégalais Amadou Mahtar M’BOW, en faveur du retour des œuvres d’art et objets archéologiques pillés pendant la colonisation «Le génie d’un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine que constitue, au fils des siècles, l’œuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, graveurs ou orfèvres - de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité. Or, de cet héritage où s’inscrit leur identité immémoriale, bien des peuples se sont vu ravir, à travers les péripéties de l’histoire, une part inestimable. Les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n’ont pas seulement été dépouillés de chefs-d’œuvre irremplaçables : ils ont été dépossédés d’une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces biens culturels qui sont partie de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit à les recouvrer» disait le 7 juin 1978, Amadou Mahtar M’BOW.

Le diplomate béninois, Angelo DAN, a retracé dans un ouvrage paru chez Présence africaine, le processus de cette restitution. En effet, le 26 août 2016, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, dans une lettre à son homologue français, formule une demande officielle réclamant la restitution des biens culturels rapportés en métropole par les troupes coloniales françaises. Dans ce récit historique, politique et mémoriel, M. DAN a mis en lumière le dialogue international consécutif à cette demande. Il évoque aussi la coopération muséale et patrimoniale qui en résulte. «J’en ai ressenti la nécessité pour en apprendre davantage au grand public sur ce qu’il s’est réellement passé. Il y a beaucoup de séquences qui ont donné lieu à des communications officielles ou qui ont fait l’objet de nombreux articles de presse. Mais il y a d’autres aspects moins connus, comme par exemple le vif débat parlementaire qui a eu lieu en France entre deux camps aux positions tranchées» dit M. Angelo DAN. Aussi, le président Emmanuel MACRON, en 2018, a missionné de Felwine SARR un rapport sur la restitution d’objet d’art africain chapardés pendant la colonisation. Cependant, il y a encore des œuvres majeures que la France refuse toujours de restituer au Bénin «la statue du dieu Gou, conservée au Pavillon des Sessions du musée du Louvre. Mais aussi la tablette du Fâ, ou le Kataklé, un siège à trois pieds qui fait partie du trésor royal d’Abomey. Cependant, un tabou a été levé. Depuis trois ans, il y a eu un nombre important de restitutions qui ont eu lieu. Les plus connus sont les bronzes du royaume du Bénin restitués par l’Allemagne, qui a signé un mémorandum bilatéral avec le Nigeria avec, à terme, la promesse de restituer l’intégralité des têtes de bronze. La France va bientôt rendre aussi le “Tambour parleur” à la Côte d’Ivoire. Il y a également la Belgique qui a mis en place avec la RDC un cadre propice à des restitutions.» dit le diplomate béninois, à Jeune Afrique.

Dahomey, ce film de Mati DIOP «contribue à faire prendre conscience au plus grand nombre de l’importance cruciale des restitutions d’objets aux peuples d’Afrique afin de leur rendre leur dignité et leur histoire, et donc en cela afin d’achever véritablement le processus de décolonisation culturelle», écrit Chloé MAUREL. Dahomey est un récit polyphonique «J’avais beau être franco-sénégalaise et particulièrement sensible à la question de l’héritage colonial, force était de constater que mon propre imaginaire était un territoire à décoloniser comme un chantier au long cours. On mesure d’abord l’impact de la colonialité à travers la façon dont elle agit sur les consciences. C’est là que tout se joue. Des barrières qui obstruent l’esprit des gens les empêchent de rêver, de penser et donc d’agir. Je me suis alors promis d’entreprendre un film pour repousser les limites de mon imaginaire», dit Mati DIOP.

Références

I - Filmographie de Mati DIOP

DIOP (Mati) et autres réalisateurs, Drôles de rencontres : une sélection de 7 courts métrages, Paris, Chalet pointu, 2012, 2h57minutes ;

DIOP (Mati), Atlantique, Paris, Ad Vitam, 2020, durée 2 heures ;

DIOP (Mati), Dahomey, Paris, Ad Vitam, 2024, durée 1h08 minutes ;

DIOP (Mati), Mille soleils, Paris, Centre national du cinéma et de l’image animée, 2015, durée 45 minutes ;

DIOP (Mati), Snow canon, Paris, Aurore Films, 2011, 33 minutes.

II - Autres références

ARMES (Roy), African Filmmaking, North and the South of Sahara, Edinburgh University Press, 2006, 224 pages, spéc sur Djibril Diop, pages 48-49, 111-114, 121, 153-154 ;

BA (Amadou, Bal), «Restituer les objets d’art africains», Médiapart, 16 juin 2019 ;

BAQUE (Philippe), «Polémique sur la restitution des objets d’art africains», Le Monde diplomatique, août 2020, pages 14-15 ;

BOKO (Mawunyo, Herman), «Restitution des biens culturels entre la France et le Bénin. Un processus loin d’être achevé», Jeune Afrique, 25 janvier 2025 ;

COLMAR (Charles), La restitution des biens culturels aux Etats étrangers Paris, Harmattan, 2022, 160 pages ;

DAN (Angelo), La restitution des biens culturels entre la France et le Bénin : journal d’un processus historique (2016-2022), Paris, Présence africaine, 2024, 334 pages ;

DENIS (Claire), 35 rhume, Paris, Arte éditions, 2009, 2h33minutes ;

DENIS (Claire), Amour et acharnement, Paris, Ad Vitam, 2023, 1h56minutes ;

DIOP (Djibril, Mamebety), Touki Bouki, le voyage de la hyène, Paris, Carlotta films, 2012, durée 1h54 pages ;

MAUREL (Chloé), «Dahomey, film documentaire de Mati Diop. Un film poétique et passionné sur la restitution des trésors royaux du Bénin», Cahiers d’histoire, 2024, n°161, pages 198-202 ;

NIANG (Sada), Djibril Diop, le voyage à contre-courant, préface d’Olivier Barlet, Paris, Harmattan, 2002, 239 pages ;

SARR (Felwine) SAVOY (Bénédicte), Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, Paris, novembre 2018, 232 pages ;

TAPSOBA (Clément), Hommage à Djibril Diop Mamebety, Ouagadougou, Editorial Staff, 1998, 144 pages ;

TCHEUYAP (Alexie), De l’écriture à l’écran. Les réécritures filmiques du roman africain francophone, Presses de l’université d’Ottawa, 2005, 229 pages ;

UNESCO, Qu’est-ce que le retour ou la restitution des biens culturels ?, Paris, UNESCO, 1983, 14 pages ;

WYNCHANK (Anny), Djibril Diop, ou le voyage du voyant, Ivry-sur-Seine, éditions A3, 2003, 127 pages.

Paris, le 6 février 2025, par Amadou Bal BA