Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

«Algérie : massacre à Sétif du 8 mai 1945, 80 ans après devoir de mémoire, de Vérité contre le mensonge et le déni, "La Vérité une sépulture des morts", en d’une réconciliation, d’un apaisement, pour des relations fondées sur le respect et les avantages mutuels» Amadou Bal BA

Le 8 mai 1945, le jour de l’Armistice en France, une célébration dans la liesse de la victoire alliée sur le nazisme, contraste avec les violentes répressions des émeutes à Sétif, en Algérie : des civils, sans défense, sont massacrés. Pour les colonisés, venus libérer la «Mère-patrie» du joug du fascisme, avec une lourde dette du sang, l'Armistice a un goût très amer. La colonisation reste la poursuite de l'aggravation de leurs conditions de vie, par des exterminations, des tortures ou internements, pour avoir osé seulement réclamer la liberté et la dignité que fête le Maître. En effet, en pleine Guerre froide, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour la Grande-Bretagne et la France, il était inconcevable que le colonisé puisse réclamer son indépendance, un mot tabou. «Cette date, met en lumière l’ampleur et la gravité des souffrances endurées par un peuple résistant et fier de sa force, hier, aujourd’hui et demain, pour chassé l’agresseur de notre terre pure et pour avoir fait face au pire génocide et plus odieux crimes contre l’humanité de l’ère contemporaine. Ces manifestations sont l’expression la plus sincère de l’attachement du peuple algérien à la liberté, à la dignité et à la fierté. L’Algérie n’acceptera jamais que le dossier de la mémoire soit oublié ou renié.», dit le 7 mai 2025, le président algérien, Abdelmadjid TEBBOUNE.

I – Sétif, une réclamation légitime de liberté et de dignité, réprimée dans le sang et prélude à la guerre d’indépendance algérienne

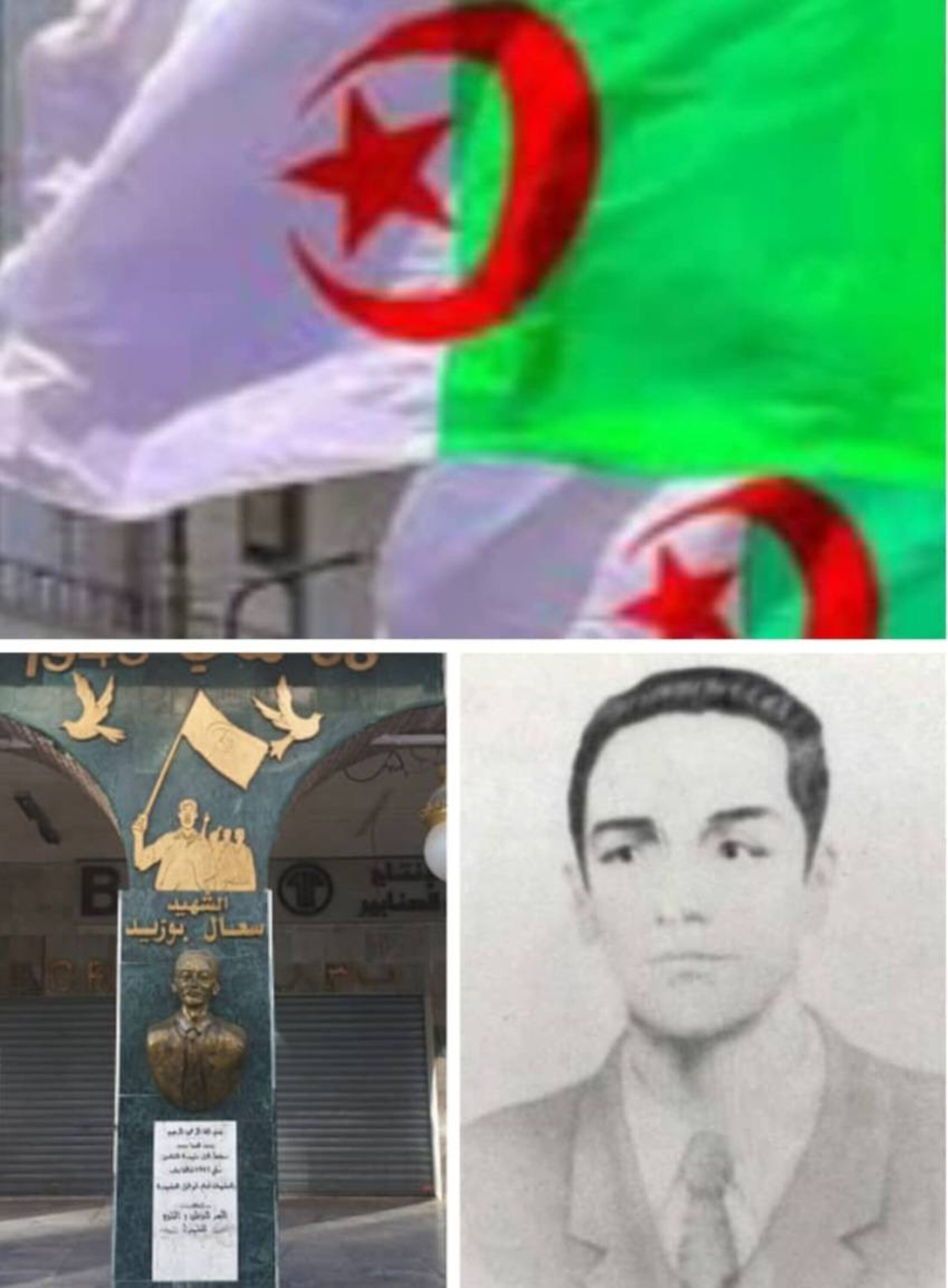

Les Algériens, encore des indigènes de la République, sont sortis, le 8 mai 1945, à Sétif, Guelma et Kherrata, ainsi que dans d’autres villes, pour rappeler à l’Empire colonial les promesses faites durant la Guerre mondiale aux peuples colonisés, le bénéfice de principes de la République, de liberté, de citoyenneté, d’égalité et de liberté. En effet, l’armée française réalisait un véritable carnage à Sétif, dans l’Est algérien. Les ordres du général Raymond DUVAL (1894-1955 étaient sans équivoque : «Il est 12 h 25. Jusqu’à demain 12 h 25, abattez tous les mâles indigènes au-dessus de 15 ans que vous rencontrez», cité par Jean ZIEGLER. Quand la victoire de la démocratie sur la barbarie nazie est apparue imminente, certains musulmans d'Algérie avaient espéré que serait enfin mis en application le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parmi eux, Ferhat ABBAS (1889-1985) et son mouvement les «Ami du Manifeste et de la Liberté», mais aussi Messali HADJI (1898-1974), chef du Parti Populaire algérien, (PPA), interdit depuis 1939 ; il est d’abord jeté en prison par les autorités françaises ; ses partisans défilent pour sa libération ; il est alors exilé le 23 avril 1945 au Congo-Brazzaville ; ce qui va provoquer une manifestation le 1er mai 1945, avec un mort. Le matin du 8 mai 1945, une nouvelle manifestation survient à Sétif aux cris de «Istiqlal [Indépendance], libérez Messali» et il y avait d’autres slogans «Vive l’Algérie libre», «À bas le colonialisme», ou «Nous voulons être vos égaux». Les manifestants ont la consigne de ne pas porter d'armes ni d'arborer le drapeau algérien, mais un scout musulman n'en tient pas compte et brandit le drapeau au cœur des quartiers européens. Eduard DELUCA, maire radical-socialiste de la Sétif, un avoué de profession, un franc-maçon, ami de Ferhat ABBAS, suppliant la Police de ne pas tirer, est abattu d’une balle dans le ventre, de même que le scout, le jeune Bouzid SAAL (1919-1945), peintre en bâtiment, pour avoir arboré l'emblème national algérien. La foule, évaluée à 8.000 personnes, se déchaîne ; 27 Européens sont tués dans d'atroces conditions. L'insurrection s'étend à des villes voisines, faisant en quelques jours 103 morts dans la population européenne. La répression est d'une extrême brutalité. L'aviation elle-même est requise pour bombarder les zones insurgées. Après la bataille, les tribunaux ordonnent 28 exécutions et une soixantaine de longues incarcérations. Officiellement, les autorités françaises estiment que le drame aura fait 103 morts chez les Européens et 1.500 chez les musulmans.

À Sétif, les autorités algériennes parlent aujourd'hui de 45.000. Les historiens spécialistes évoquent quant à eux 2.500 à 6.000 morts. «Les opérations militaires dépassèrent la simple activité de maintien de répression. Il y eut, dans cette région, une véritable guerre contre les civils très faiblement armés qui dura jusqu’au 24 mai 1945», dit Jean-Pierre PEYROULOU, historien. Ces massacres coloniaux, qui ont fait une étude d’Yves BENOT, sont un lointain prélude à la guerre d'indépendance algérienne. Les manifestants sont des Algériens de confession musulmane, dont certains se sont battus en Italie, dans les troupes françaises qui ont contribué à battre le fascisme. Les manifestants souhaitent profiter de la victoire des forces alliées pour obtenir l'indépendance. «Les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie constituent un événement tragique et marquant de l'histoire coloniale française et de l’histoire algérienne. Le 8 mai 1945, alors que la France célèbre la victoire contre la barbarie nazie, elle se rend le même jour coupable d’une barbarie coloniale à l’égard des populations civiles d’Algérie», disent les signataires d’une résolution du 5 mai 2025 à l’Assemblée nationale française.

Par conséquent, au sortir au sortir de la guerre, les colons ont donc réprimé, durement et sauvagement, des colonisés, notamment au Rif, sous l’égide d’Abdel Krim Al-Kattabi (1882-1963), de 1921 à 1926, le 1er novembre 1944, au Camp de Thiaroye, au Sénégal, en Indochine de 1946 à 1954, à Madagascar de 1947, en Algérie de 1954 à 1962. Il y aura eu aussi des massacres en Côte-d’Ivoire, à Dimbokro le 30 juin 1950 (10 000 morts), en protestation contre l’arrestation de Félix HOUPHOUET-BOIGNY (1905-1993), fondateur du RDA, emprisonné pendant deux ans, mais aussi au Mali, en 1915, et au Niger, au pays Mossi, après l’humiliation des Français à Fachoda, part de Saint-Louis en 1899, par la colonne des capitaines Paul VOULET et Julien CHANOINE (Viols, pendaisons, 12000 morts). Ce sont des crimes de masse de la colonisation, enfouis sous le boisseau, comme l’ont également perpétré les Britanniques contre le mouvement des «Mau-Mau», en 1950, au Kenya, par des couvre-feux, des déplacements massifs de populations, des internements, et surtout des exécutions sommaires.

II – Sétif, face à un crime contre l’humanité, un «devoir de vérité», de mémoire et de réconciliation pour la sépulture des morts

À Sétif, ces exécutions sommaires ont été longtemps occultées, l’opinion publique française n'en a eu pleinement connaissance que très tardivement. «La condamnation, en 2005, des massacres de Sétif de 1945 par l’ambassadeur de France Hubert Colin de Verdière, et celle des événements de Guelma et Kherrata, concomitants à ceux de Sétif, avait été prononcée par le nouvel ambassadeur Bernard Bajolet, en mai 2008. Ce dernier qualifie de «massacres» la répression par les autorités françaises des manifestations d'Algériens en faveur de l'indépendance, immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le diplomate français souligne la très lourde responsabilité des autorités françaises de l’époque dans ce déchaînement de folie meurtrière. Aussi durs que soient les faits, la France n'entend plus, les occulter. Le temps de la dénégation est terminé «Ces massacres» ont fait insulte aux principes fondateurs de la République française et marqué son histoire d'une tache indélébile», cité par Benjamin STORA, dans son rapport de 2021 remis au président MACRON.

Face à ces crimes manifestement odieux et massifs, contre l'humanité, condamnés par le témoignage d’une grande ingratitude, des mensonges et la dissimulation, pendant plus de 80 ans, un devoir de transparence et de mémoire s'impose désormais, pour apaiser, réconcilier. Loin du déni, mais pour la transparence et la Vérité, il est urgent de partir sur de nouvelles bonnes bases, plus que jamais nécessaires, dans ce monde en perte de valeurs. Sans ressentiment, nous pourrions alors rebâtir, ensemble, de nouvelles relations fondées sur des bases plus saines de confiance. En effet, quand on se dit partisans sincères des Lumières et de l'universalisme des droits de l’Homme, on sait qu’on ne peut pas construire une coopération durable sur la trahison, l'hypocrisie, le double langage et un profond irrespect. Aussi, à Alger, le gouvernement français a eu l’humilité de reconnaître «les souffrances» infligées par la colonisation, «un système profondément injuste et brutal. À Sétif, le 8 mai 1945, le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture», dit le 20 décembre 2012, à Alger, François HOLLANDE. En 2017, le candidat Emmanuel MACRON, à Alger, avait dit, à juste titre, que la «colonisation fait partie de l’histoire nationale ; c’est un crime contre l’Humanité, et cela fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses». La réplique immédiate, à l’époque, de Moussa DARMANIN, un éminent représentant des forces conservatrices, dont les ancêtres sont pourtant Algériens, devenu un ministre de l’Intérieur sarkozyste, et maintenant Garde des sceaux, Ministre de la Justice, est cinglante : «Honte à Emmanuel MACRON qui insulte la France de l’étranger !». Depuis lors, le président Emmanuel MACRON a annoncé le 26 juillet 2022, «l’ouverture des archives» et appelé à «faire la lumière» sur le passé colonial, et les «moments douloureux» et «tragiques» du Cameroun, lors de sa guerre d’indépendance menée par l’U.P.C., mais aussi après l’indépendance contre les opposants camerounais. En effet, à la suite d’émeutes à Douala des 24 et 25 septembre 1945, (8 morts officiellement, 2500 interpellations, des condamnations à perpétuité, 10 ans de travaux forcés, des amendes et des expulsions d’étrangers), mais aussi de la guerre d’indépendance une répression féroce s’abat sur les Camerounais, entre 1946 et 1955. «C’est très compliqué d’avancer, si on ne dit pas les choses. Je suis pour regarder la vérité en face, crue telle qu’elle est. On ne peut pas construire l’avenir sur l’entrepreneuriat, le climat, s’il y a cette part occultée, parce qu’elle empêche la confiance. Je pense que c’est la vérité qui permet de faire la sépulture pour les martyres qui sont morts, et c’est la vérité qui permet de bâtir l’avenir, parce que c’est justement, est le terreau de la confiance», dit, à Noah, lors d’une table ronde sur «histoire et mémoire», le président MACRON. En effet, le Cameroun, une place forte de la Françafrique, lors de sa guerre d’indépendance est bien après, est un grand crime contre l’Humanité, prémédité, planifié, mais sans images, étouffé sous un tapis de poussière. Par ailleurs, à Madagascar, à la suite de l’insurrection de 1947, plus de 100 000 personnes ont été massacrées par les colons. Le président Emmanuel MACRON envisage de créer les conditions du pardon, à la suite de ces pages sanglantes et tragiques, en créant une commission mixte franco-malgache sur l’insurrection de 1947, réprimée violemment dans cette ancienne colonie par l’armée française. «Nous avons décidé d’installer une commission mixte franco-malgache d’historiens autour de 1947 et justement des guerres de décolonisation et des atrocités qui ont été commises à cette époque», dit-il, le 24 avril 2025.

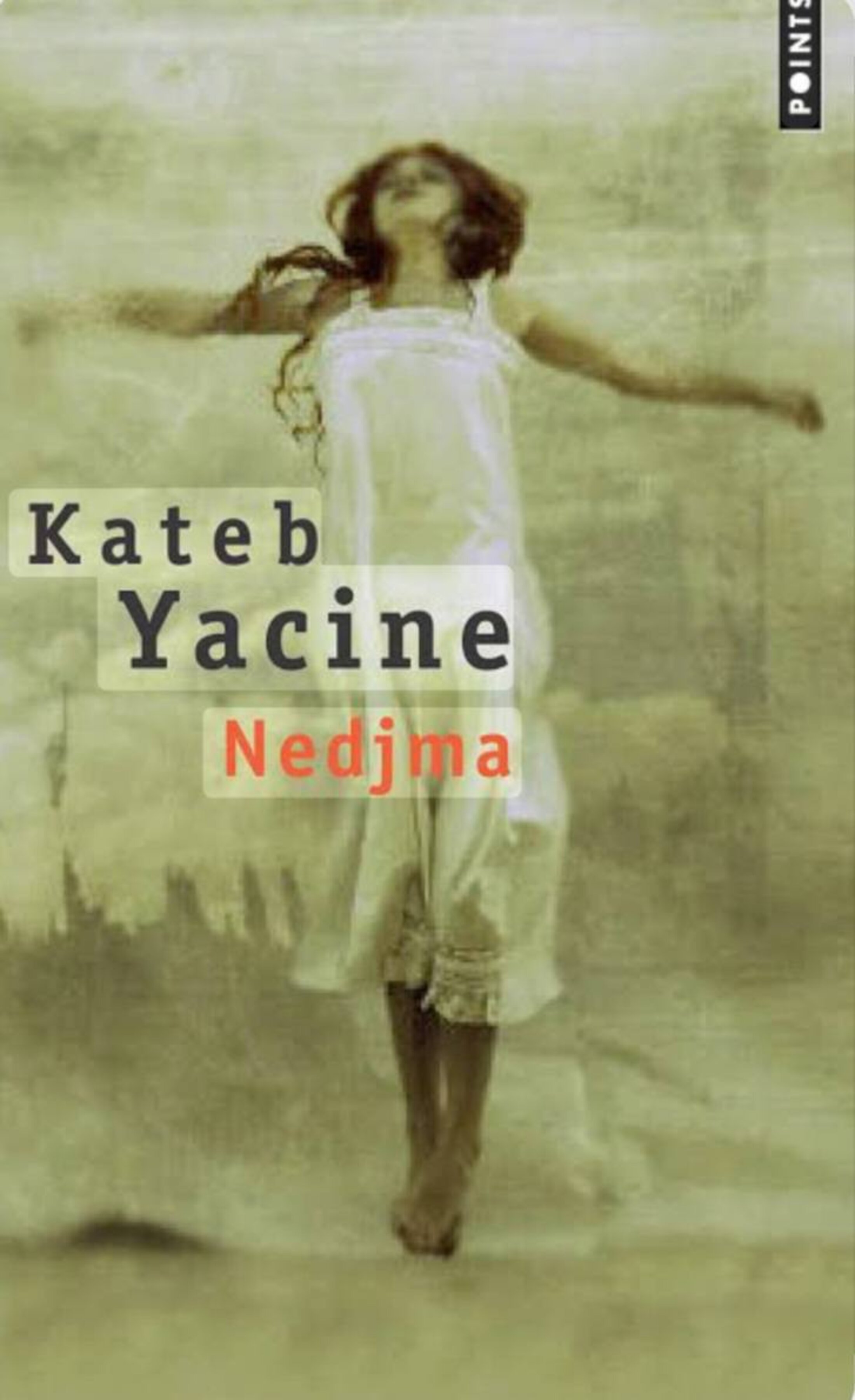

Dans ce devoir de mémoire, la contribution littéraire de KATEB Yacine (1929-1989), écrivain, poète, romancier, dramaturge et metteur en scène, est dominée par l’horreur des massacres du 8 mai 1945 à Sétif. Ayant participé lui-même à la manifestation du 8 mai 1945, KATEB Yacine a dit que ses poèmes «Soliloques» sont inspirés du massacre à Sétif : «Ces poèmes ont été écrits alors que j’avais 15 ans, avant et après la manifestation du 8 mai 1945. J’étais interne au collège de Sétif. Ce jour-là c’était la fête, la victoire contre le Nazisme. On a entendu sonner les cloches, et les internes ont été autorisés à sortir. Il était à peu près dix heures du matin. Tout à coup j’ai vu arriver au centre de la ville un immense cortège. C’était mardi, jour de marché, il y avait beaucoup de monde, et même des paysans qui défilaient avec leurs vaches. À la tête du cortège, il y avait des scouts et des camarades de collège qui m’ont fait signe, et je les ai rejoints, sans savoir ce que je faisais. Immédiatement, ce fut la fusillade suivie d’une cohue extraordinaire». Il ajoute «le 13 mai, au matin, j’ai été arrêté par des inspecteurs qui m’ont conduit à la prison de la gendarmerie. Autour de la prison, on entendait des coups de feu, les exécutions sommaires avaient lieu en plein jour. Devant la mort, on se comprend, on se parle plus et mieux». Ces massacres du 8 mai 1945 font basculer KATEB Yacine dans le camp de la Révolution : «Et quand je suis devenu collégien, plus tard au collège de Sétif, c’était beaucoup plus dur parce que là les camarades se moquaient du poète qui s’enfermait ou qui écrivait des vers, enfin qui n’était pas comme les autres. À ce moment-là il y a eu pour moi une espèce de nuit, de solitude qui a commencé jusqu’au moment où j’ai découvert les idées révolutionnaires, jusqu’au moment où en classe on a commencé à se passer les premiers journaux progressistes, révolutionnaires, nationalistes, communistes, etc. Ça a été comme une flamme dans un baquet d’essence, tout de suite ça m’a pris. Puis les événements se sont précipités, il y a eu les manifestations de 1945, je me trouvais dans la rue, j’ai été pris emprisonné, toute ma famille a été profondément bouleversée par ça. Du point de vue personnel j’ai basculé vers la politique, si vous voulez. J’ai basculé vers ce qui était pour moi la révolution, mais encore très théorique, et surtout livresque, parce que je vivais dans un monde français, je lisais des livres français, lorsque je pensais à la révolution, je ne sais pas, je pensais à Napoléon ou Kléber, mais je ne voyais pas le peuple algérien qui était devant moi tous les jours, c’est en prison que je l’ai vu» dit KATEB Yacine.

Références bibliographiques

AMRANI (Mehana), Le 8 mai 1945, en Algérie, les discours français sur les massacres de Sétif Kherma et Guelma, Paris, Harmattan, 2010, 284 pages ;

Assemblée nationale française, «Proposition de résolution n°1365, relative à la reconnaissance et la condamnation du massacre des Algériens du 8 mai 1945 à Sétif, Kherrata, Guelma et leurs environs», déposée le lundi 5 mai 2025 ;

BA (Amadou, Bal), «Danièle OBONO, une commission d’enquête pour le massacre au Camp de Thiaroye», Médiapart, 23 novembre 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «KATEB Yacine (1929-1989) et sa Nedjma symbolisant l’Algérie», Médiapart, 25 novembre 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Yves BENOT et son livre Les massacres coloniaux», Médiapart, 2 novembre 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Abdelkrim Al-Kattabi (1882-1963) et sa guerre du Rif», Médiapart, 6 août 2020 ;

BENICHOU (Mohamed), La vie occultée de Mme Messali Hadji, une Française au cœur de l’indépendance algérienne, préface de Djanina Messali-Benkelfat, Paris, Riveneuve, 2021, 271 pages ;

COCHET (Yves) FAIVRE (Maurice), PERVILLE (Guy) VITILLARD (Roger), «Massacre de Sétif : L’autre face du 8 mai 1945», Le Figaro, 7 mai 2015 ;

COQUERY-VIDROVITCH (Catherine), «Emeutes urbaines, grèves générales et décolonisation en Afrique Occidentale française», in Charles-Robert AGERON, sous la direction de, Les chemins de la décolonisation de l’empire français, Paris, CNRS, 1986, 564 pages, spéc pages 493-504 ;

HADJI (Messali), Les mémoires de Messali Hadji, préface de Ben Bella, Paris, Jean-Claude Lattès, 1982, 321 pages ;

KEMAL SOUIDI (Hocine), Messali Hadji : libérateur ou traître ?, Paris, Sydney Laurent, 2022, 120 pages ;

MEKHALED (Boucif), Chroniques d’un massacre : 8 mai 1945 Sétif, Guelma, Kherrrata, Paris, Syro, 250 pages ;

PLANCHE (Jean-Louis), Sétif 1945, chronique d’un massacre annoncé, Paris, Perrin, 2010, 432 pages ;

RAMONDI (Karine), La France au Cameroun (1945-1971). Le rôle de l’engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d’opposition au Cameroun de 1945 à 1971, Paris, Hermann, 2025, 1026 pages ;

REGUI (Marcel), Le massacre de Guelma. Algérie, une enquête inédite sur la furie des milices coloniales, préface de Jean-Pierre Peyroulou, Paris, La Découverte, 2008, 192 pages ;

SIMON (Jacques), Messali Hadji (1898-1974). La passion de l’Algérie libre, préface de Guy Lenouamic, Paris, Tirésias, 1998, 246 pages ;

SIMON (Jacques), Messali Hadji invente la nation algérienne, Paris, Harmattan, 2018, 252 pages ;

STORA (Benjamin), Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie, rapport de janvier 2021 remis au président Emmanuel MACRON, 157 pages, spéc page 53 sur Sétif ;

STORA (Benjamin), Messali Hadji (1898-1974). Pionnier du nationalisme algérien, Paris, Le Sicomore, 1982, 299 pages ;

TABET AINAD (Redouane), Le mouvement du 8 mai 1945 en Algérie, Alger, Entreprise algérienne de presse, Office des publications universitaires, 1987, 318 pages ;

VETILLARD (Roger), Sétif, mai 1945, massacres en Algérie, préface de Guy Pervillé, Paris, éditions de Paris, 2008, 589 pages ;

ZIEGLER (Jean), Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui résistent, Paris, Fayard, 2003, 384 pages.

Paris, le 7 mai 2025 par Amadou Bal BA