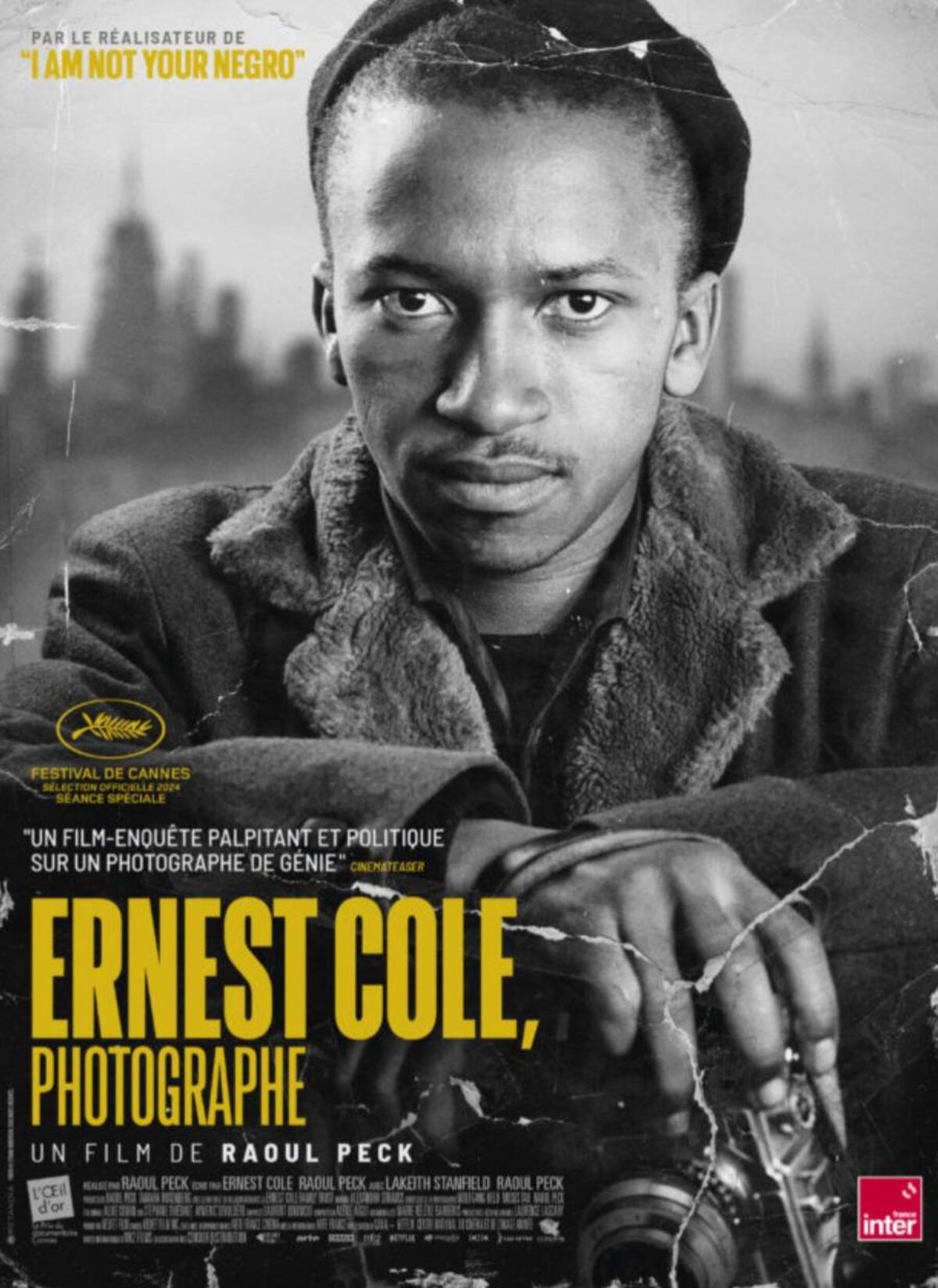

Agrandissement : Illustration 1

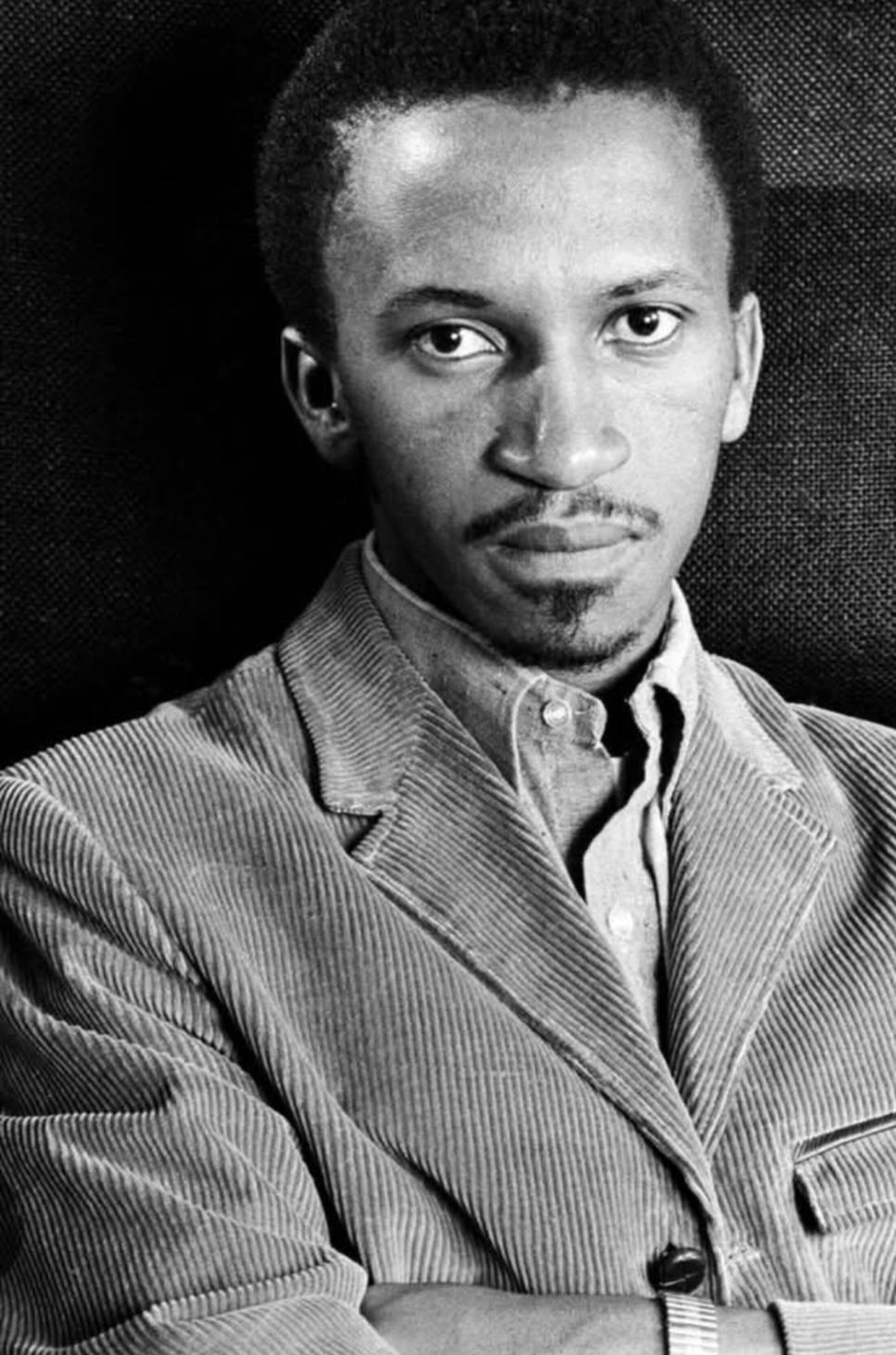

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

«Ernest COLE (1940-1990), photographe de l’Afrique du Sud sous l’Apartheid, un film documentaire de Raoul PECK interpellant, plus que jamais, notre conscience devant la montée grave des forces du Chaos» par Amadou Bal BA

Raoul PECK vient, le 25 décembre 2024, à travers ces extraordinaires photos d'Afrique et d'Amérique, de produire un film documentaire relatant les errances, les tourments et les colères d'un artiste sud-africain, Ernest COLE, celui qui avait photographié et documenté l’Apartheid. Un témoignage majeur pour l’histoire, face au silence ou la complicité du monde occidental, dit libre, devant les horreurs du régime de l'Apartheid. «Les ayant-droit d’Ernest Cole - et notamment son neveu Leslie Matlaisaine, m’ont contacté il y a cinq ans environ, juste à la sortie, en 2016, de «I Am Not Your Negro». Je n’avais pas en tête le nom d’Ernest Cole, mais je me souvenais très bien de son livre de photos – «House of Bondage» ou «La Maison des servitudes» (1967) – en Afrique du Sud sous l’apartheid. Certaines de ces photos sont iconiques et tous ceux qui se sont intéressés à l’Afrique du Sud ou ont pris part à la lutte antiapartheid les connaissent. Dans un premier temps, j’ai souhaité aider la famille à préserver les archives qui devaient être numérisées. Puis, deux ans après, j’ai pris conscience qu’il fallait aussi faire ce film. À cela vient s’ajouter le fait qu’en 2017, près de 60 000 négatifs et photos sont découverts dans trois grandes malles métalliques dans les coffres d’une banque suédoise. Là l’histoire tourne carrément au thriller avec la découverte d’un trésor dont on ignorait tous l’existence, y compris la famille» dit, pour le dossier de Raoul PECK, cinéaste et écrivain.

Ceux qui ont relaté la vie d’Ernest COLE ont souvent parlé de dépression, de paranoïa, de drogue, de folie et sa vie ne serait pas intéressante que sous cet angle pathologique de l’exil :«Quand on souhaite raconter l’histoire d’artistes noirs qui ont été peu visibles de leur vivant, c’est souvent le point de vue des chroniqueurs occidentaux qui s’exprime. En général, ils sont bienveillants, mais avec une note de paternalisme ou une interprétation liée à leur propre vision eurocentrique du personnage, du pays, de l’état du monde» dit Raoul PECK. En réalité, à travers ses photos, Ernest COLE avait bien décrit les horreurs de l’Apartheid «Être photographe, c’est raconter toute une histoire avec très peu d’éléments. Quand le regard se plante dans l’objectif, quelque chose de l’humanité passe. Cette question traversait Ernest Cole. Je le vois dans ses photos, dans les planches de contact. Il se déplaçait pour obtenir ce moment du regard-caméra. Dans toutes ses photos, il y a un personnage qui nous regarde et qui est souvent au centre», dit Raoul PECK.

En effet, Ernest COLE, un homme noir d’Afrique du Sud, a photographié les dessous de l’apartheid dans les années 1950 et 1960, souvent au péril de sa vie personnelle, et il a capturé méthodiquement la myriade de formes de violence ancrées dans la vie quotidienne de la majorité noire sous le régime de l’Apartheid. Raoul PECK à qui j’ai déjà consacré deux articles est un artiste engagé «Je fais des films pour recréer justement une mémoire, développer une narration différente de l’histoire officielle et académique et aussi déconstruire ce regard «extérieur». En réaction à cela, mon approche est de varier les sources, rencontrer les familles, les amis proches, bref, m’appuyer sur le récit oral lorsqu’il énonce des «faits» et non des anecdotes. Comme j’avais en effet décidé qu’Ernest raconterait sa propre histoire, il me fallait des faits et événements fiables, directs pour trouver le véritable Ernest Cole. Une façon pour Ernest Cole, parlant à la première personne, de maitriser le récit de sa vie de manière magistrale et incontestable, sans intermédiaire. J’ai épluché tout ce qu’il a écrit lui-même, ses notes de photographe, ses impressions d’artiste il n’y a pas de journal à proprement parler, mais des courriers, des échanges autour de «La Maison des servitudes». On y sent une force, une vision politique saisissante pour un jeune homme», dit Raoul PECK à France Culture.

Ernest COLE, photographe sud-africain, fut le premier à exposer au monde entier les horreurs de l'apartheid. Ayant fui l'Afrique du Sud en 1966, il publie à «New York House of Bondage» alors qu'il n'a que vingt-sept ans. Son livre, témoignage de l'apartheid, est interdit dans son pays. «House of Bondage» demeure un document visuellement puissant et politiquement incisif de l’époque de l’Apartheid. En 2017, plus de 60 000 de ses négatifs et photos, pour la plupart inédits, sont mystérieusement «découverts» dans les coffres d'une banque suédoise.

Ernest COLE est né le 21 mars 1940, sous le nom d’Ernest Levi Tsoloane KOLE, dans un township noir, à Eersterust, près de Pretoria «Il était un enfant curieux et exigeant qui, même alors, était très solitaire. Il était également remarquablement intelligent et s'est intéressé à la photographie à un moment donné à son jeune âge, avec une première utilisation d'un appareil photo à l'adolescence» disent, en 2009, Catherine HLATSHWAYO, Sam KOLE, Theo KOLE and Sophina MPHAKATI, ses frères sœurs. En 1960, la famille d’Ernest COLE fut transférée à Mamelodi lorsque l'Apartheid les autorités ont démoli son Township. Ernest a fait la connaissance d'un catholique prêtre, le père WEBBER, qui devint une figure importante de sa vie et lui a fait découvrir une relation permanente avec la religion. Dans sa fratrie de six enfants, ses parents se battaient pour bien les éduquer. C’est le père WEBBER qui lui a offert son premier appareil photo et l’a utilisé pour témoigner les durs combats de la vie quotidienne que mène sa famille pour s’en sortir «Ernest se promenait avec ma mère et prenait des photos quand elle vendait des scones. En fait, il s'assurait d'être debout au moment où ma mère a commencé à faire les scones. Il se concentrerait sur elle, comme il le voulait documenter comment elle a eu du mal à subvenir aux besoins d'une famille pauvre», dit un de ses jeunes frères.

Après avoir quitté l'école en 1956, Ernest COLE fut d'abord apprenti chez un Chinois photographe et a travaillé au magazine «Zonk», mais le véritable début de sa carrière fut son arrivée au mensuel noir «Drum». «En 1958, Ernest Kole, un jeune homme de 18 ans, est arrivé au bureau de Drum à la recherche d'un emploi. C'était un jeune homme timide, mais déterminé qui avait étudié la photographie depuis un certain temps et avait sur lui un certain nombre d'appareils photo 35 mm derniers. Ernest a travaillé pour nous en tant que pigiste pendant un certain temps puis, comme il sentait qu'il avait besoin et qu'il voulait en savoir plus sur la mise en page des images, il est devenu mon rédacteur en chef adjoint et concepteur des pages du magazine. Ernest a ensuite travaillé en freelance pour plusieurs journaux et a produit son propre travail» dit de Jurgen SCHADEBERG du magazine «Drum». C’est pendant cette période qu’il perfectionne et améliore considérablement ses techniques de photographie. En novembre 1960, il quitte Drum pour un hebdomadaire et pour travailler comme photographe indépendant. Il avait soif d’indépendance et de liberté pour couvrir les secousses qui traversent la société sud-africaine, en termes d’injustices. Par ailleurs, Ernest COLE, un homme reclus, ne voulait pas s’associer aux beuveries et l’esprit très festif de l’équipe de Drum. En 1961, COLE rencontre, Struan ROBERTSON, et deviennent des amis ; ils travaillent ensemble de 1964 à 1965 et partagent le loyer de leur studio. C’est à cette période que commence l’engagement politique de COLE «Quand il a commencé à faire de la politique, en prenant des photos de tout ce qui se passait sous le régime de l’Apartheid, la «Special Branch» a commencé à le suivre. Il a été arrêté à plusieurs reprises, mais il n’a pas eu à rester en prison très longtemps grâce au policier Ken Sinnamonds, ou au rédacteur en chef de Drum, M. Hopkinson, qui allait toujours le faire sortir de prison. Les vrais problèmes ont commencé quand il a pris une photo d’un policier de la circulation en train de danser avec une femme africaine, alors qu’ils étaient occupés à boire de la bière africaine» dit sa sœur, Catherine HMATSHWAYO. Ses photos ont fini de lui une cible du gouvernement sud-africain et, devenu une «persona non grata», il quitte Johannesburg pour l’Europe en 1966.

Apatride, Ernest COLE vit à New York une existence solitaire. Il photographie ses contemporains, observe la ville, et se documente. En effet, en 1963, Ernest COLE fut blessé dans un accident de scooter alors qu’il rentrait du travail. Il a ainsi appris de l'intérieur comment fonctionnaient les soins hospitaliers pour les Noirs, avec des attentes terriblement longues pour le transport et la chirurgie, et des salles surpeuplées. De cette expérience, il photographiera d’autres hôpitaux noirs, notamment à Pretoria. Il obtient en mai 1965, son premier passeport et travaille pour Joseph LELYVELD, un correspondant du New York Times, de passage, pour onze mois, en Afrique du Sud. Il voulait se rendre à un pèlerinage à Lourdes en France. Le 26 avril 1966, le Kenya lui offre un visa touristique de 14 jours. Le 11 mai 1966, il part pour Londres et part pour quelques jours de visite en France, puis à Copenhague. De la France, il obtiendra, le 10 septembre 1966, un visa pour New York et commence à travailler pour le Life Magazine. Paris-Match commence à s’intéresser à lui.

La Fondation de Ford lui demande de photographier les familles noires en zones rurale et urbaine. «Pour moi, la photographie fait partie de la vie et toute photographie qui mérite d'être regardée à deux fois est le reflet de la vie, de réalité, de la nature, des gens, du travail des hommes, de l'art à la guerre. La photographie a beaucoup contribué de faire connaître à notre communauté et chaque photographe dispose d’un potentiel pour y participer», dit Ernest COLE. Cependant, il n’avait pas de Green Card aux États-Unis, est donc obligé de revenir le 1er mars 1969, à Londres. Il obtient un visa pour la Suède et démissionne de l’agence Magnum. Grâce au Life Magazine, il pourra revenir le 26 octobre 1969, à New York. Aux États-Unis, où Cole pensait avoir échappé à la ségrégation, Ernest COLE est confronté une fois de plus à la situation peu enviable des Noirs. Son reportage photo sur les Afro-Américains dans les campagnes du Sud fait apparaître un autre visage de l'Amérique, celui où il craint d'être tué alors qu'en Afrique du Sud, il ne craignait que d'être arrêté. Cette terre de liberté, comme le montrent ses clichés de couples mixtes – impensable en Afrique du Sud –, devient le théâtre de toutes les déconvenues, y compris celle de l'exil. «J'ai le mal du pays et je ne peux pas y retourner » dit-il dans une voix off, dans le documentaire de Raoul PECK.

Ernest COLE, atteint d’un cancer du pancréa, meurt le 19 mars 1990, à New York, abandonné de tous, sans avoir revu l’Afrique du Sud. Il n’avait que 49 ans. «Lorsqu’il était encore très jeune, Cole a été séduit par un livre de Cartier Bresson, Les gens de Moscou. Il y a trouvé son ambition, son rêve. (…), il y admirait aussi son regard sur l’humanité, cette manière d’observer avec une certaine distance le monde. (…) En réalité c’est ce qui l’a toujours intéressé : commenter la condition humaine. Alors il a commencé par ce qu’il se passait chez lui.», dit Raoul PECK. Ernest COLE n'a jamais douté que l’Afrique du Sud serait libre un jour. Sa foi, partagée par nombre de ses compatriotes, a payé. Leur sacrifice en valait la peine et peut-être que ce constat apaise enfin leur douleur outre-tombe.

En définitive, Raoul PECK, une nouvelle fois, nous confronte avec le passé pour nous faire mieux réfléchir au présent. En effet, son film, ce n’est pas seulement que du passé, de la fiction, il interpelle plus que jamais devant les menaces, de notre temps, qui pèsent sur la démocratie. «La mort de l’empathie humaine est l’un des premiers signes et le plus révélateur d’une culture sur le point de sombrer dans la barbarie», écrit Hannah ARENDT (Voir mon article, Médiapart, 25 janvier 2024).

Devant la montée des forces du Chaos, au moment où certains célèbrent Jean-Marie LE PEN (Voir mon article, Médiapart, 7 janvier 2025) et fustigent les valeurs du cosmopolitisme et du multiculturalisme, il ne faudrait jamais détourner le regard. Cela se passe maintenant, dans ce monde dit libre, avec le retour d’un Donald TRUMP triomphateur (Voir mon article, Médiapart, 6 novembre 2024).

Références bibliographiques

PECK (Raoul), Ernest Cole photographe, Paris, Denoël, Velvet film, 2024, 237 pages, et film Velvet d’une durée de 1h46 ;

COLE (Ernest), «My Country, My Hell», Ebony, février 1968, pages 66-73 ;

COLE (Ernest), New York House of Bondage, préface de Mongane Wally Serote, texte de Oluremi C. Onabanjo et James Sanders, éditions Aperture, 2022, 216 pages, et 1968, Londres, Allen Lane, Penguin Press, Thomas Flaherty, éditeur, et préface de Joseph Lelyveld, 187 pages ;

NKAPE (Gunilla), Notes on the Life of Ernest Cole 1940 – 1990, South African History on Line, 18 août 2011, 66 pages ;

BA (Amadou, Bal), «Raoul Peck, exterminez-les toutes ces brutes», Médiapart, 22 janvier 2022.

Paris, le 8 janvier 2025, par Amadou Bal BA