Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

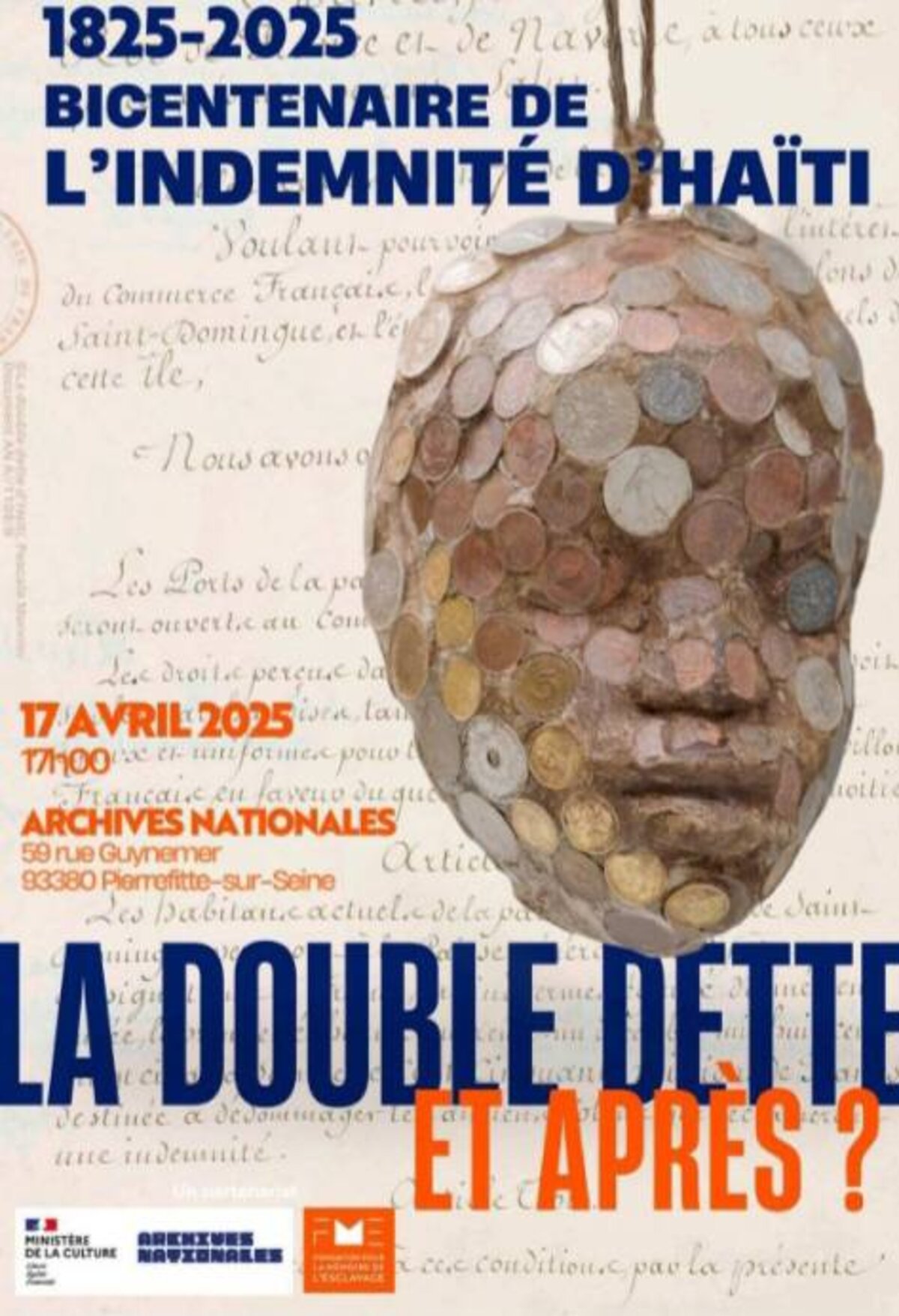

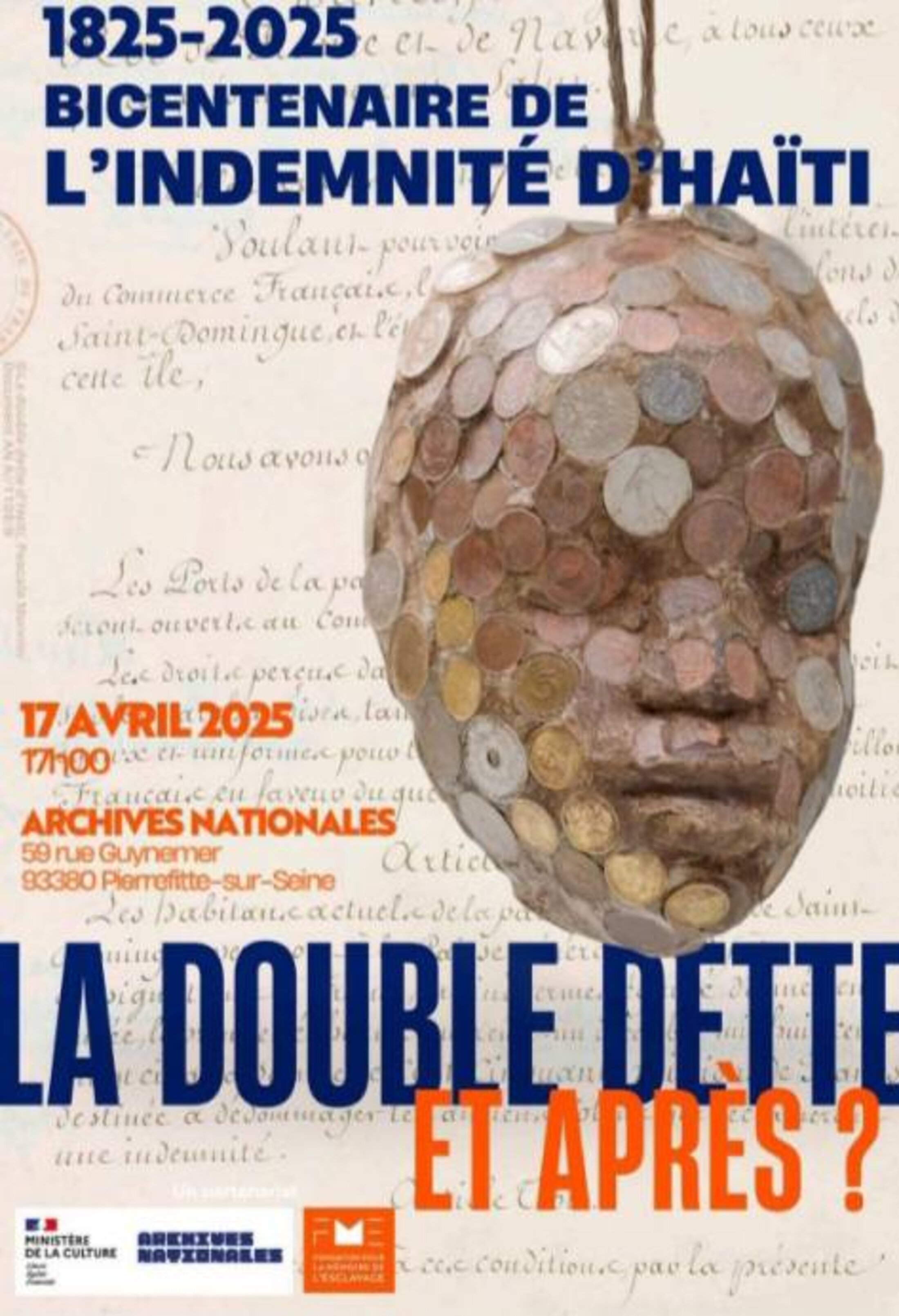

«Fondation pour la Mémoire de l’esclavage 1825-2025. Le Bicentenaire de l’indemnité d’Haïti. Le doublement de la dette et après ?» Amadou Bal BA

La Fondation de la Mémoire de l’Esclavage organisera à Pierrefitte, près de Paris, le 17 avril 2025 de 17h à 21h, une rencontre sur la dette de Haïti, imposée en 1825. Si les Occidentaux refusent de s’acquitter des indemnisations liées aux quatre siècles d’esclavage, le Bicentenaire de la mort de Napoléon ayant été fêté en grande pompe en France, en revanche la dette imposée à Haïtien, pour dédommager les colons, pèse encore deux siècles après la vie et le bien-être des Haïtiens, une dette à 150 millions d’indemnités ; ce qui fera dire, par la suite, le 23 mai 2022, par le New York Times, que cette double dette est une «Ransome», une rançon. C’est l’une des plus grandes injustices de l’histoire de l’humanité, un vrai racket, que ce montant faramineux de la dette d’Haïtien, pour indemniser ceux qui avaient commis un crime contre l’Humanité, l’esclavage. Le doublement de la dette d’Haïti a perduré pendant trois quarts de siècle. «Cet anniversaire doit être celui de la reconnaissance et de la réparation d’une faute lourde commise par la France à l’encontre du peuple haïtien. Véritable rançon imposée par la France du roi Charles X et reprise par les Etats-Unis plus tard, la dette a été le prix à payer par les Haïtien-ne-s pour avoir mis fin à l’esclavage et conquis leur indépendance», écrit, le 28 mars 2025, la Ligue des Droits de l’Homme.

Haïti c’est le pays de TOUSSAINT-LOUVERTURE, mort en exil en France, sans sépulture. En 1804, l’indépendance d’Haïti est proclamée par les anciens esclaves d’origine africaine. 21 ans plus tard, en 1825, la France reconnaît la souveraineté de l’ancienne «partie française de Saint-Domingue» contre indemnisation des ex-colons propriétaires. Haïti peinera durant un siècle pour solder cette dette de l’indépendance et les emprunts liés. La France napoléonienne puis de la Restauration considère toutefois le jeune État noir comme une colonie rebelle. Dans l’expectative, aucune autre puissance n’établit de relations diplomatiques avec Haïti, même si plusieurs entretiennent des relations commerciales avec elle. En 1814, lors d’échanges avec des émissaires du roi Louis XVIII, le président Alexandre Pétion rejette tout retour à l’ordre colonial. Il admet néanmoins l’éventualité d’une indemnisation à négocier au profit des anciens colons, mais pour la perte de leurs seuls biens immobiliers, pas des esclaves, affranchis par décision de l’État français lui-même. À la tête, à partir de 1822, de la totalité de l’île, le président Jean-Pierre BOYER maintient cette ligne de proposition ainsi que le rejet de tout protectorat français. En 1824, une inflexion se produit. Boyer adhère au principe de la reconnaissance de la souveraineté d’Haïti par une ordonnance du roi de France moyennant une contrepartie financière pour cet acte de «bienveillance».

Le monarque Charles X impose par son ordonnance du 17 avril 1825 de lourdes conditions d’ordre territorial, fiscal et financier, pour reconnaître l’indépendance de la « partie française de Saint-Domingue». Aux anciens colons propriétaires donc d’être dédommagés de leurs pertes immobilières, soit de leurs biens-fonds ruraux et urbains, à hauteur du dixième de leur valeur en 1789. Le total de l’indemnisation s’élève ainsi à 150 millions de francs à acquitter en cinq annuités. Ce chiffre correspond à 15% du revenu annuel de l’État français de l’époque, mais à, au moins, dix fois celui d’Haïti. À Saint-Domingue, et conformément aux articles 44 et 48 du «Code noir», lors d’une transaction immobilière, la main-d’œuvre esclave représentait 30% à 60% de la valeur d’un bien-fonds rural (habitation), aux côtés du cheptel, du bâti et du foncier. Finalement, en 1838, en plus de la reconnaissance, cette fois, sans condition, de l’indépendance d’Haïti par la France, l’indemnité totale est renégociée à la baisse (90 millions de francs) et son paiement étalé sur 30 annuités/ Peu après, les pourparlers de l’État haïtien avec les obligataires de l’emprunt de 1825 aboutissent : le taux d’intérêt est réduit à 3% et le remboursement rééchelonné. Environ 8 000 ex-colons propriétaires, leurs héritiers et ayants cause, seront indemnisés. «Deux millions de francs de 1907 représentent en valeur actuelle exactement 9 133 220, 62 euros. Quoi que l’on pense de la légitimité des demandes de restitution des montants injustement extorqués à Haïti par la France au titre de la double dette de 1825, cette somme-là appartient incontestablement au peuple haïtien et devrait lui être rendue. Ce n’est pas le seul geste que la France devrait faire à l’égard d’Haïti, si elle se décide à reconnaître enfin le caractère injuste de l’ordonnance de 1825. Mais celui-là pourrait être le premier», écrit, le 25 mars 2025, Pierre-Yves BOQUET, de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, dans le Nouvel Observateur.

Références bibliographiques

Anonyme, La vérité sur l’emprunt d’Haïti, Paris, 1875, 45 pages, document BNF ;

BA (Amadou, Bal), «Frankétienne 1936-2025), écrivain haïtien», Médiapart, 22 février 2025 ;

BA (Amadou, Bal), «TOUSSAINT-LOUVERTURE, fondateur d’une première République noire en Haïti, mort en exil, sans sépulture», Médiapart, 9 mai 2021 ;

BEAUVOIS (Frédéric), «L’indemnité de Saint-Domingue : “Dette d’indépendance” ou “rançon de l’esclavage”?», French Colonial History, 2009, Vol 10 n°1, pages 109-124 ;

BOQUET (Pierre-Yves), «Dette d’Haït, l’histoire d’une rançon», Le Nouvel Observateur, 25 mars 2025 ;

GAILLARD-POURCHET (Gusti-Clara), «Aspects politiques et commerciaux de l’indemnisation haïtienne», in Yves Benot and Marcel Dorigny, éditeurs, Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises, en 1802, Paris, Maisonneuve Larose, 2003, pages 231–37 ;

GAILLARD-POURCHET (Gusti-Clara), «La dette coloniale d’Haïti : une entrave esclavagiste», Lignes d’Attac, juillet 2024, n°138 ;

GAMIO (Lazaro) et autres, «Ransome : The Haiti Reparations To France», The New York Times, 23 mai 2022 ;

OACHIM (Benoît), «L’indemnité coloniale de Saint-Domingue et la question des rapatriés», Revue Historique, octobre-novembre 1971, t 246, pages 359-376 ;

VAUR (J-P), Précis historique relatif à l’emprunt d’Haïti, Paris, Imprimerie de Giraudet et Jouaust, 1849, 93 pages, document BNF.

Paris, le 8 avril 2025 par Amadou Bal BA