«Le 20ème anniversaire de la mort du président Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001) : Quel héritage ?» par Amadou Bal BA

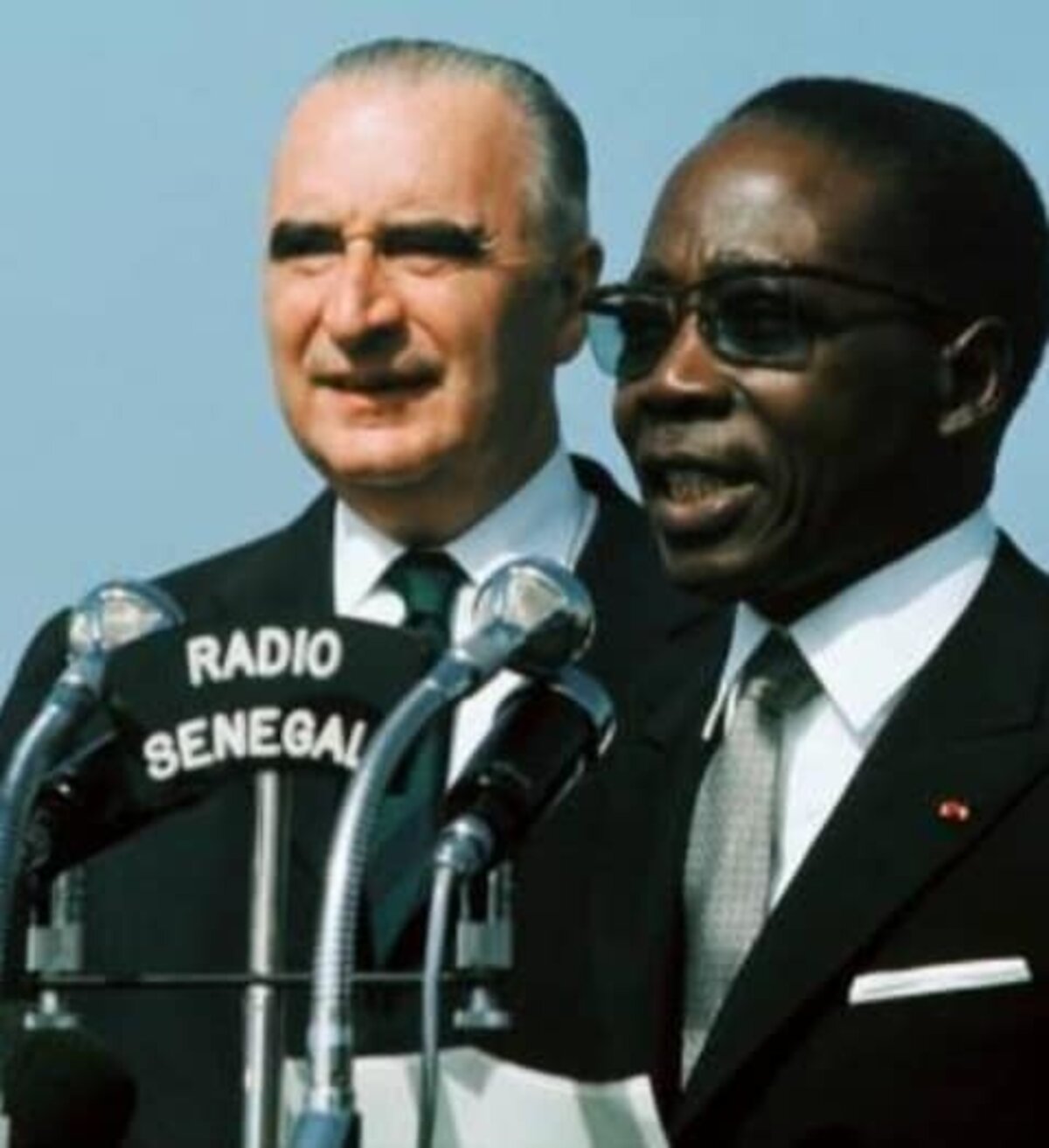

Poète, académicien, militant de la Francophonie, maire de Thiès et premier président d'un Sénégal indépendant de 1960 à 1980, Léopold Sédar SENGHOR est né le 9 octobre 1906, à Joal, il passe son enfance à Djilor, «C’est du Roi que je parle, ornement de nos vieilles, honneur du sage sans honneur », écrit Saint-John Perse (Voir mon article, sur ce poète prix Nobel de littérature, Médiapart, 10 mars 2024), dans un poème, «Amitié du prince», dans le recueil «Eloges», en hommage à Léopold Sédar SENGHOR, qui n’était pas Prince, mais Coumba N’Doffène DIOUF (1897-1923), Bour Sine, dernier souverain du Sine. Le royaume du Sine est le lieu où on entend «battre le pouls profond de l’Afrique dans la brume des villages perdus», écrit SENGHOR. Le poète déclare avoir vu Coumba NDoffène, un ami à ses parents, venu leur rendre visite «Quand Koumba Ndofène venait rendre visite à mon père, il le faisait en grand cortège, à cheval, entouré de quatre troubadours, également à cheval, qui chantaient ses louanges en s’accompagnant du tam-tam d’aisselle. Il y avait une simplicité remarquable dans tout cela, et, en même temps, la solennité d’un rituel», écrit SENGHOR, dans la poésie de l’action. En effet, dans son «Royaume d’enfance», SENGHOR se souvient des fastes dans son village natal, Joal, «Je me rappelle les fastes du Couchant, où Koumba Ndofène voulait faire tailler son manteau royal», écrit SENGHOR, dans «Joal», un extrait des «Chants d’Ombre». Il se remémore aussi de son oncle Toko Waly «Jusqu’en 1913, j’ai vécu dans un milieu animiste. C’est mon oncle Waly qui s’occupait de mon éducation morale et religieuse [...]. J’étais animiste à cent pour cent. Tout mon univers intellectuel, moral, religieux était animiste, et cela m’a profondément marqué. C’est pourquoi, dans mes poèmes, je parle souvent du “Royaume d’Enfance”. C’était un royaume d’innocence et de bonheur : il n’y avait pas de frontières entre les Morts et les Vivants, entre la réalité et la fiction, entre le présent, le passé et l’avenir», écrit-il. «Très jeune, je suis frappé par la misère des paysans noirs. Je rêvais de me dévouer, de servir. À 10 ans, j’ambitionnais d’être prêtre ou professeur, et mieux encore prêtre ou professeur», dit SENGHOR. Arrivé en France en 1928 et premier agrégé d’Afrique noire en 1935, il sera prisonnier de guerre à partir du 20 juin 1940 et c’est au Stalag qu’il a écrit «Guelwar» et reprend ses activités littéraires à la Libération. SENGHOR va d’abord enseigner en France, à Tours et à Saint-Maur-des-Fossés. Député et ministre, sous la IVe République, il sera le premier président du Sénégal indépendant, de 1960 à 1980, et cédera, volontairement, le pouvoir, à son premier ministre, Abdou DIOUF, un fait sans précédent en Afrique.

SENGHOR meurt le 20 décembre 2001, à Versons, dans le Calvados, en Normandie, en Normandie. Quel héritage du président-poète ?

«J'irai danser sur la tombe de SENGHOR» tel est le titre élogieux d'un livre de Blaise NDALA. Léopold Sédar SENGHOR une statue du commandeur, est devenu un mythe hors de portée de toute critique. «L’action poétique de Senghor se place, avec une remarquable cohérence, dans son vaste projet humaniste, dont elle constitue la clé de voûte. C’est bien un modèle littéraire que Senghor souhaite léguer aux générations futures, une poésie qui puisse construire enracinée dans la mémoire du passé», écrit, Pierre BRUNEL, un de ses éminents biographes. dans En effet, «Ecoute ma voix singulière qui te chante dans l’ombre, ce chant constellé de l’éclatement des comètes chantantes. Je te chante ce chante d’ombre d’une voix nouvelle, avec la voix de la jeunesse du monde», écrit SENGHOR, «Appel de la race de Saba, Ethiopie» dans «Hosties noires». Et pourtant, j'ai toujours pensé que la vérité n'est ni blanche ni noire ; elle est souvent grise. Léopold Sédar SENGHOR, un artiste de la politique, éminent de lettres, était un chef d’État complexe. L’héritage de Léopold Sédar SENGHOR oscille entre les audaces, la prudence et le conservatisme. «Vous parlez de mon ambiguïté sur la Négritude. Il en est de l'ambiguïté comme de la contradiction. Au début de l'élaboration d'une théorie, dans l'abondance et la surabondance de la jeunesse, on rassemble toujours, avec passion, des éléments contradictoires. Il fout attendre l'âge mûr pour que ceux-ci se décantent et s'ordonnent en symbiose», écrit SENGHOR à Janet VAILLANT.

Dans son génie, créateur, aux côtés d’Aimé CESAIRE et d’Alioune DIOP, il est l’un des pères fondateurs de la négritude «Nous baignerons dans une présence africaine, des tapis étincelants et doux de Tombouctou, des coussins maures, des parfums mauves, des meubles de Guinée et du Congo sombres et sourds, des nattes bien épaisses de silence, des masques et purs aux murs, primitifs et durs», écrit SENGHOR. Le président-poète, un éminent homme de culture n'était pas seulement qu'un poète de la contemplation refusant tout engagement littéraire. Certains de ses poèmes et notamment au sortir de la guerre étaient marqués par une certaine radicalité que David DIOP n'aurait pas renié. Le poème, en 1944, «Tyaroye» dans Hosties Noires, bâti sur une prosopopée, atteste de l’indignation et de la grande colère de Léopold Sédar SENGHOR, qui s’interroge «Est-ce donc vrai que la France n’est plus la France ? La haine des banquiers a acheté ses bras d’acier. Et votre sang n’a-t-il pas ablué ? Vos funérailles seront-elles de la Vierge-Espérance ? Sang vous tâchez l’innocence de mes draps. Non, vous n’êtes pas morts gratuits. Vous êtes témoins de l’Afrique immortelle. Dormez ô Morts !» écrit-il. La façon dont la France a traité les Tirailleurs sénégalais, en décembre 1944, au Camp de Thiaroye est intolérable. La France qui représentait, pour un SENGHOR, un citoyen assimilé, la Justice, l’Honneur et la Fidélité, a trahi ses engagements républicains. En effet, ces Tirailleurs sénégalais étaient venus défendre "la mère-patrie" pendant la Seconde Guerre mondiale, réclamant leur solde, ils ont été assassinés à l'arme lourde et jetés dans une fosse commune. Léopold Sédar SENGHOR interviendra pour les soldats condamnés et emprisonnés, pour mutinerie, soient libérés. Jusqu'à présent, et en dépit de la lutte héroïque du professeur Armelle MABON, le parti colonial refuse de rouvrir les archives et de réhabiliter ces héros pendant que l'on célèbre Napoléon et Éric ZEMMOUR.

Quoi qu'on en dise sur la Négritude initiée par Léopold Sédar SENGHOR avec Aimé CESAIRE (1913-2008), Léon GONTRAN-DAMAS (1912-1978) et Alioune DIOP (1910-1980) dans les années 30, en plein triomphe du colonialisme, c'était un mouvement de révolte ayant participé puissamment à la renaissance de la culture noire et donc au réveil des peuples colonisés dans leur lutte pour leur liberté et leur dignité. La Négritude a été définie comme étant «la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture», dit Aimé CESAIRE. En effet, SENGHOR a eu le mérite de s’engager dans la promotion d’une identité culturelle des Noirs, tout en faisant la promotion d’un dialogue des cultures, en vue d’une civilisation de l’universel. De nos jours, avec la montée des forces du Chaos, un racisme, une négrophobie, une xénophobie décomplexée dans les pays occidentaux, on parle sans honte de «Français de papiers», ou d’abolir l’État de droit, et au moment où on célèbre le 80e anniversaire du massacre du 1er décembre 1944, au Camp de Thiaroye, la Négritude est plus que jamais d’actualité, comme dans les années 30 «Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang ? Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux généraux Je ne laisserai pas – non ! - les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur. Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France», écrit SENGHOR, à LGD, dans «Hosties Noires».

SENGHOR était-il un simple «commis» de la Françafrique, obsédé par ses titres de docteur honoris causa, la promotion d'une francophonie obséquieuse en vue de son accession à l’Académie française ?

«Assimiler sans être assimilé» disait SENGHOR, cette injonction est plus que jamais d’actualité en France. En effet, les racisés n’ont pas encore compris les règles du jeu et vient en marge de la société française, comme des étrangers, sans y avoir un projet de vie citoyen. SENGHOR parlait souvent aussi «d’organisation et méthode». La diaspora sénégalaise continue de vivre en France à l’heure africaine.

Aux indépendances, la Guinée de Sékou TOURE, voisine, avait choisi l’aventure, avec des slogans révolutionnaires pompeux pour mobiliser des foules «Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage», avait dit Sékou TOURE. La Guinée révolutionnaire avait venir de nombreux coopérants africains pour remplacer les Africains, mais déçus des slogans pompeux de Sékou TOURE, ils sont tous vite repartis (Voir mon article, sur David Diop coopérant en Guinée, Médiapart, 11 août 2024). On se souvient aussi, du discours, maladroit et agressif, de Patrice LUMUMBA (Voir mon article, Médiapart, 1er juillet 2022) à l’adresse du roi des Belges «Combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force» dit le 30 juin 1960, Patrice LUMUMBA, resté au pouvoir six mois, et qui n’a régné en fait que 10 jours ; il sera sauvagement assassiné. Depuis lors, les différents régimes militaires, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, sans l’incantation et l’agitation stérile.

Dans son héritage, Léopold Sédar SENGHOR, fondateur de la nation sénégalaise, un homme calme et avisé, héritier de Blaise DIAGNE (Voir mon article, Médiapart), a choisi le changement dans la continuité, dans la sérénité. La démocratie sénégalaise, sans coup d’État, s’est construite, de manière pragmatique, à la Senghor, sans rupture brutale, les Sénégalais votant depuis 1948, et fait des modèles d’État de droit, dans un pays du tiers-monde, avec trois alternances pacifiques.

Arrivé au pouvoir en pleine Guerre froide, et ayant choisi résolument le camp de la Françafrique, le président Léopold Sédar SENGHOR n'en reste pas moins, et c'est à son crédit, le fondateur de la Nation sénégalaise, un «Grand petit pays», comme je le surnomme, fondé sur la diversité ethnique et religieuse particulièrement stable. Le caractère civil du pouvoir étatique est une donnée majeure au moment en Afrique, on connaît une inquiétante résurgence des coups d'État militaires. Léopold Sédar SENGHOR est, l'un des rares chefs d'État africain, à avoir renoncé, volontairement, au pouvoir, et engagé une démocratie pluraliste limitée. Depuis lors, le Sénégal a connu deux alternances pacifiques en 2000 et en 2012.

Quel bilan au plan économique ?

Aux éloges succèdent de réserves sérieuses. Dans le conflit qui l'a opposé dès 1962 à son président du Conseil, Mamadou DIA (1910-1909), SENGHOR arrivé au pouvoir en s'appuyant sur les masses rurales, contre son mentor Lamine GUEYE (1891-1968), me semble a commis une faute politique particulièrement lourde. Les Sénégalais, sans modèle de consommation national, n'ont pas 61 ans les indépendances, une agriculture viable comme le voulait Mamadou DIA. Tout ce qui est consommé vient de l'étranger, sans aucun début d’industrialisation. Il n'est pas étonnant que la jeunesse lors des violences urbaines récentes concernant un scandale sexuel impliquant les partisans des salons de massage, se sont attaqué aux magasins d'alimentation français. Mais est-ce vraiment de leur faute, si les nationaux comme au temps colonial sont encore orientés vers l'arachide une culture d'exportation ?

Dans cet héritage lourd de SENGHOR, avec la complicité, en 1962, d’une partie des marabouts, est celui de la persistance de différents groupes de parasites vivant le dos de l'État. Mamadou DIA voulait combattre cette bourgeoisie nationale alliée aux marabouts et détournant à grande échelle les ressources publiques.

Le plus grave reproche que je fais à Léopold Sédar SENGHOR et à son successeur, Abdoulaye DIOUF, c'est leur insolence pendant 40 ans, dans une période de stabilité où l'argent coulait à flots. Ce qui obnubilait, à l'époque, le président SNGHOR, ce sont différents déplacements dans 37 universités, en vue d’un titre de docteur honoris causa. Les Sénégalais, tout en reconnaissant les mérites de SENGHOR fondateur de la Nation sénégalaise, ont gravement sanctionné les Socialistes en 2000.

Mamadou DIA relève dans ses mémoires qu'à la veille du référendum du 28 septembre 1958, que Léopold Sédar SENGHOR s'était déjà engagé à voter OUI à cette consultation électorale. Pour le président SENGHOR le Sénégal ne serait pas assez mûr pour une indépendance en 1960 et qu'il fallait attendre au moins 20 ans, soit vers 1978.

Par conséquent, une des questions majeures de notre temps est la liquidation de la Françafrique, un des héritages lourds de SENGHOR. Tous les présidents français, dont François MITTERRAND (1916-1996) avec son discours à la Baule du 20 juin 1990 (Loire-Atlantique), s'étaient engagés à liquider la Françafrique. Le candidat Emmanuel MACRON avait mené un diagnostic pertinent sur la Françafrique en considérant que l'Afrique est un continent d'opportunités à respecter. Une fois élu, le président MACRON qui a considérablement droitisé la vie politique française s'est orienté vers une grave lepénisation de la vie politique, notamment dans ses rapports avec le Mali, le Tchad et l'Algérie. «La présence de la France au Sahel est la conséquence de l’intervention de la France en Libye qui, à l’époque, a ignoré l’Union africaine» dit un intervenant au sommet de Montpellier, sur la Françafrique. Bien avant cela la réforme de la loi sur l'immigration, le durcissement de la politique des visas et surtout l'augmentation considérable des droits d'inscription des étudiants africains passant de 200 euros à 2800 euros ont été mal ressentis. La Francophonie est en train de mourir.

Cependant l'opinion publique africaine et ses diasporas, réclament des relations saines et équilibrées avec l'ancien colonisateur. Le sommet de la Françafrique, à Montpellier, du 8 octobre 2021, traduit bien ce besoin de justice d'équité et de respect entre la France et l'Afrique. En effet, le président Emmanuel MACRON a été sérieusement bousculé par de nombreux intervenants. D’une manière générale, la Françafrique est condamnée, sans appel «Si la relation entre les pays d’Afrique et la France était une marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises ; elle est sale de corruption, de vocabulaire dévalorisant ; elle est sale, Monsieur le Président ! Je vous invite à la récurer», dit un intervenant. Les Africains ne veulent plus de l’aide à la recolonisation «Cela fait près d’un siècle que votre aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l’Afrique se développe par elle-même, par le potentiel local et celui de sa diaspora, et certainement dans l’interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Si ce n’est pas constructif, dans cette relation qu’on imagine, on n’en veut pas», dit un autre intervenant.

Je suis persuadé comme DENG Xiao Ping qu'en politique le pragmatisme doit primer sur l'idéologie ; peu importe que le chat soit gris ou noir l'essentiel est d'attraper la souris. Dans cette compétition mondiale entre la France, la Chine et la Russie en Afrique, chaque chef d'État devrait courageusement et fermement défendre les intérêts de son pays. Les États n'ayant que des intérêts, les Africains ne sont pas des ennemis de la France. Les États doivent coopérer sur des bases mutuellement avantageuses et dans le respect mutuel. C'est pour cela que je formule constamment l'abolition de la Françafrique, une méthode de prédation de violence et de domination d'un autre âge.

Je me félicite que le président Macky SALL un pharaon des temps modernes ait considérablement diversifié les partenaires économiques du Sénégal, gage de son indépendance, tout en restant en bons termes avec la France qui a grand intérêt à respecter ses partenaires historiques. Macky SALL a considérablement changé la face du Sénégal. Tout président qui lui succédera un jour devra faire mieux. Les incantations et le verbiage ne suffiront pas aux Sénégalais, preuve à l'appui, qui sont devenus particulièrement exigeants à l'égard de leurs gouvernants.

Un colloque organisé par la Francophonie aura lieu le 5 novembre 2021 à la Sorbonne à Paris. De prestigieux intervenants sont programmés : le professeur Romuald Blaise FONKUA, Mme Fatou DIOME. Notre ami, Foulo BASSE sera le modérateur de l'une des tables rondes. Mme Anne HIDALGO clôturera ces travaux.

Il est regrettable qu'à sa mort, Lionel JOSPIN à l'époque premier socialiste ait choisi de bouder les obsèques du président SENGHOR. La ville de Paris a donné le nom de SENGHOR à un pont sur la Seine entre le Musée du Quai d'Orsay devenu musée GISCARD D'ÉTAIN et les Tuileries. SENGHOR a ouvert la voie à d'autres académiciens noirs, comme Dany LAFERRIERE et l'artiste Ousmane SOW.

S'il a été un homme de culture et un dirigeant politique comblé, le président SENGHOR n'a connu presque que la tragédie dans sa vie privée. Seul son aîné Francis Arfang, né 20 juillet 1947, fils de sa première épouse Ginette EBOUE (1923-1992) est encore en vie. Après des études d'arts cinématographiques, Guy Arfang qui fuit la lumière est sorti des radars en allant s'installer aux États-Unis. Son deuxième fils, Guy-Wali SENGHOR, un philosophe, né également de Ginette EBOUE, s'est suicidé à Paris, en 1983, en se défenestrant du 5e étage.

L’unique fils avec sa «Normande», originaire de Verson (Calvados), Colette SENGHOR (1925-2019), Philippe Maguilen, (1958-1981), est mort à Dakar avec sa fiancée allemande, dans un accident de la route. «Et j’ai dit «Non» au médecin. Mon fils n’est pas mort, ce n’est pas possible. Il était vie et raison de vivre de sa mère, lampe veillant dans la nuit et la vie» écrit Léopold Sédar SENGHOR dans son poème de 1997, «Élégie pour Philippe Maguilen». Tous les trois sont tous maintenant réunis, à jamais, au cimetière de Bel-Air à Dakar.

SENGHOR, contrairement à certains dirigeants africains cupides, ne s’était pas enrichi illégalement. À sa mort, c’est l’État du Sénégal qui a racheté sa collection de livres.

Références bibliographiques

BA (Sylvia, Washington), The Concept of Negritude in the Poetry of Leopold Sédar Senghor, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1973, 305 pages ;

BIONDI (Jean-Pierre), Senghor ou la tentation de l’universel, Paris, Denoël, 1993, 197 pages ;

BOURGES (Hervé), Léopold Sédar Senghor, lumière noire, Paris, Mengès, Destins, 2006, 183 pages ;

BRUNEL (Pierre), Léopold Sédar Senghor, Paris, ADPF, 2006, 84 pages ;

DELAS (Daniel), sous la direction de, Senghor et la musique, Paris, OIF, FIPH, Clé internationale, 2006, 104 pages ;

DIAGNE (Souleymane, Bachir), Léopold Sédar Senghor l’art africain comme philosophie, Paris, Riveneuve, 2007, 166 pages ;

DJIAN (Jean-Michel), Léopold Sédar Senghor, genèse d’un imaginaire francophone, Paris, Gallimard, 2005, 253 pages ;

FAYE (Wally, Latsouck), Léopold Sédar Senghor, T 1 Chants d’ombre, Paris, Harmattan, 2020, 242 pages ;

GERHMANN (Suzanne) REISZ (Janos) éditeurs, Le Blanc du Noir. Représentation de l’Europe et des Européens dans les littératures africaines, Münster, LIT Verlag, 2004, 256 pages ;

HYMANS (Jean-Louis), Léopold Sédar Senghor. An Intellectual Biography, Edinburgh University Press, 1971, 312 pages ;

JOUANNY (Robert), Senghor : le troisième temps. Documents et analyses critiques, Paris, Harmattan, 2002, 220 pages ;

LANGELLIER (Pierre-Pierre), Léopold Sédar Senghor, Paris, Perrin, 2024, 624 pages ;

MAATSURA (Koïch), DG de l’UNESCO, président du Comité d’organisation et préfacier, Mémoire : Senghor, 50 écrits en hommage aux 100 ans du poète-président, Paris, UNESCO, 2006, 193 pages ;

MAGEAU (Richard, A), La vision poétique de Léopold Sédar Senghor : poète africain Edmonton, Alberta, septembre 1968, 81 pages ;

MERCIER (Roger) BATTESTINI (Monique et Simon), Léopold Sédar Senghor, poète sénégalais, Paris, Fernand Nathan, 1964, pages ;

MEZU (S. Okechukwu), Léopold Sédar Senghor et la défense et l’illustration de la civilisation noire, Paris, Librairie Marcel Didier, 1968, 246 pages ;

MEZU (Sébastien, Okechukwu), Léopold Sédar Senghor, lumière noire, Rutherford (New Jersey), Fairleg Dickinson University Press, 1973, 101 pages ;

MILCENT (Ernest) SORDET (Monique), Léopold Sédar Senghor et la naissance de l’Afrique, préface de Georges Pompidou, Paris, Seghers, 1969, 274 pages ;

NDALA (Blaise), J’irai danser sur la tombe de Senghor, La Roque d’Anthéron, Vents d’Ailleurs, 2019, 309 pages ;

NESPOULOUS-NEUVILLE (Josiane), Léopold Sédar Senghor et la tradition à l’universalisme, Paris, Seuil, 1988, 224 pages ;

ROCHE (Christian), Léopold Sédar Senghor, le président humaniste, préface du président Abdou Diouf, Toulouse, Privat, 2006, 239 pages ;

SENGHOR (Léopold, Sédar), Chants d’ombre, Paris, Seghers, 1945, 78 pages ;

SPLETH (Janice), La négritude et l’esthétique de Léopold Sédar Senghor, dans les œuvres de l’école de Dakar, Montréal, Université du Québec, mai 2009, 149 pages ;

SPLETH (Janice), Léopold Sédar Senghor, Boston, Twayne Plublishers, 1985, 184 pages ;

THELIOL (Mylène), Léopold Sédar Senghor, de la négritude à la francophonie, Paris, Perrin, 2024, 624 pages ;

VAILLANT (Janet, G.), Vie de Léopold Sédar Senghor, Noir, Français et Africain, préface d’Abdou Diouf, Paris, Karthala, Sephis, 2006, 448 pages ; édition anglaise, Black, French, and African, Harvard University Press, 1990, 388 pages.

Paris, le 9 octobre 2021, actualisé le 20 décembre 2024, par Amadou Bal BA -