Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

«Robert BADINTER (1928-2024), ministre de la Justice de François MITTERRAND, avocat d’affaires et de l’abolition de la peine de mort. Un Humaniste, une conscience morale du peuple de Gauche entre au Panthéon.» par Amadou Bal BA –

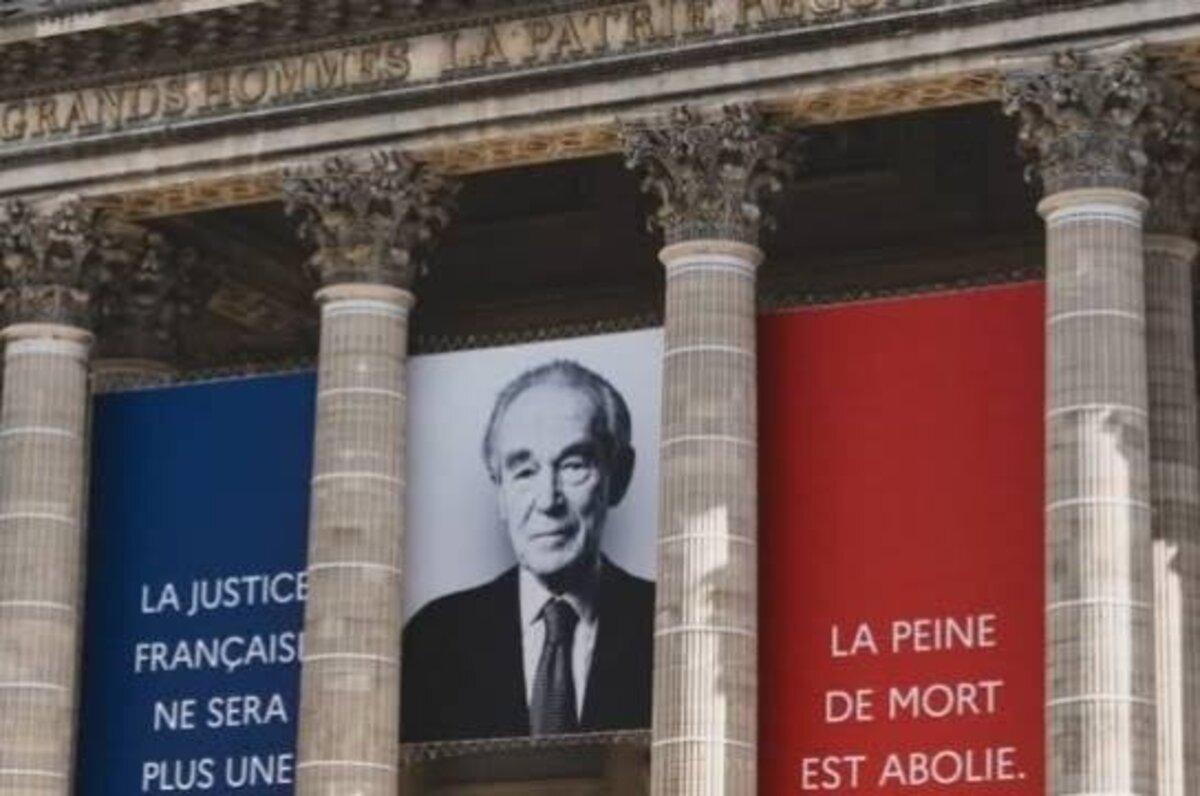

«Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées» disait le 17 septembre 1981, Robert BADINTER, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de François MITTERRAND, devant l’Assemblée nationale. Cet humaniste, un Grand homme, entre donc au Panthéon, le 9 octobre 2025 par la volonté du président Emmanuel MACRON. «Quand on parle des morts, les morts nous écoutent. Je ne crois pas qu’il faille perdre le souvenir et je ne crois pas que l’on doive vivre pour le souvenir et dans le souvenir des morts. Honorer les morts, s’en souvenir et vivre. Je crois que c’est ça, le véritable hommage à leur rendre. En essayant d’être fidèle à ce qu’ils pensaient, mais surtout : vivre» dit-il dans un livre inédit, paru à titre posthume, en 2025, «vivre». Incarnant ce qu’est l’Etat de droit et l’humanisme, les hommages affluent, de ce grand homme au Panthéon, affluent «Sa panthéonisation est un message puissant, au moment où les principes qu’il incarnait sont attaqués, en France, comme dans le reste du monde. Son leg est un phare», dit Emmanuel GREGOIRE, député de Paris.

Né, le 30 mars 1928, à Paris 16e, Robert BADINTER nous a quittés dans la nuit du 8 au 9 février 2024, à Paris, à l’âge de 95 ans. «Mieux vaut être un homme de cœur qu'un érudit savant», dit-il. Robert BADINTER était les deux à la fois. En effet, je me souviens de cette rencontre du Parti socialiste, à Bibliothèque nationale, où certains barons, repus de leurs prébendes, n'avaient dressé qu'une histoire élogieuse d’un parti irréprochable et glorieux, gommant ainsi toutes les aspérités, notamment des sales guerres coloniales de la SFIO, l’ancêtre du Parti socialiste. Et soudain, quand Robert BADINTER prit la parole, une douce froide et un silence ébranlèrent toutes les certitudes tranquilles, sans nuances. Oui, Robert BADINTER rappela que le Parti socialiste n'avait pas été exemplaire lors des guerres coloniales notamment en Algérie et en Indochine. Il visait Guy MOLLET (1905-1975), l’indéboulonnable Secrétaire général de la SFIO de 1946 à 1969 et Président du Conseil entre 1951 et 1958, mais aussi François MITTERRAND (1916-1996), 11 fois ministre sous la IVe République et en particulier ministre de la Justice, pendant la Guerre d’Algérie, au cours de laquelle, suivant Benjamin STORA, dans son livre, «François MITTERRAND et la guerre d’Algérie», écrit que ce grand homme d’Etat, réputé stratège et visionnaire, fut capable de s’associer, par conformisme et calcul politique, à une page sombre de l’histoire de France. La gauche traditionnelle française restait en fait attachée au principe de l’Algérie française, par la tradition jacobine, celle de l’assimilation. Pendant cette époque, MITTERRAND, garde des Sceaux sous la IVe République, a refusé l’abolition de la peine de mort. Il savait que la guerre d’indépendance de l’Algérie était une «sale guerre», et a donc refusé la grâce des condamnés à mort.

À la fin des travaux de cette rencontre je suis allé voir Robert BADINTER qui m’a dit qu’il a été en 1962, l’avocat de Mamadou DIA (Voir mon article, Médiapart, 13 août 2020), président du Conseil du Sénégal, emprisonné par SENGHOR, et qu’aucun conseil français, en pleine Guerre froide, n’osait aller défendre au Sénégal, une place forte de la Françafrique.

Un hommage national lui a été rendu. «Avocat, Garde des Sceaux, homme de l’abolition de la peine de mort, Robert Badinter ne cessera jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l’esprit français», dit le président Emmanuel MACRON. «Robert Badinter est un autre mot, pour écrire Liberté», dit Jacques LANG, ministre de la Culture de François MITTERRAND et président de l’Institut du monde arabe. «Immense avocat, garde des Sceaux visionnaire et courageux, Robert Badinter incarnait notre République et ses valeurs», dit Eric DUPONT-MORETTI, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. «En siégeant à ses côtés au Sénat, j'ai tellement admiré Robert Badinter ! C'était un orateur qui faisait vivre ses mots comme des poésies. Il raisonnait en parlant et sa force de conviction était alors sans pareille. Peu importe les désaccords. Je n'ai jamais croisé un autre être de cette nature. Il était tout simplement lumineux», rajoute Jean-Luc MELENCHON de la France Insoumise. «Robert Badinter. Ce que la justice a d’inestimable. Ce que la République a d’admirable. Ce que l’humanisme a d’irremplaçable», déclare Bernard CAZENEUVE, un ancien Premier ministre.

Juif laïc, discret et pudique, son exemplarité, sens de la Justice, ses grandes intégrité et droiture, ainsi que sa résilience sont un héritage familial. Pendant l’Occupation, son père, arrêté à Lyon par Klaus BARBIE (1913-1991) et mort à Sobibor, et son oncle ayant été déporté, il dira, à 16 ans, «je suis devenu un homme». Robert BADINTER, résidant non loin du jardin de Luxembourg, est né le 30 mars 1928, à Paris 16e, de Juifs originaires de la Bessarabie, l’ancien nom de la Moldavie, située entre la Roumanie et l’Ukraine, une province russe, Simon BADINTER (1895-1943) et Charlotte ROSENBERG (1899- date de décès inconnue), mariés à Paris le 7 juin 1923. Sa grand-mère maternelle, Idiss (1863-1942), est arrivée en France en 1907. Robert BADINTER épouse, en secondes noces, le 1er juillet 1966, à Villennes-sur-Seine (Yvelines), Elisabeth BLEUSTEIN-BLANCHET, une fille d’un publicitaire, Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET (1906-1996) fondateur du groupe Publicis, qui lui donne trois enfants (Judith, Simon et Benjamin).

Robert BADINTER obtient un doctorat en droit à la faculté de droit de Paris en 1952 avec une thèse sur «Les conflits de lois en matière de responsabilité civile dans le droit des États-Unis». Lauréat du concours d'agrégation de droit en 1965, il devient ainsi maître de conférences, puis occupe des postes de professeur d'université de droit à l'université de Dijon, à celle de Besançon, d'Amiens, avant d'être nommé, en 1974 à l'université Paris I, où il enseigne jusqu'en 1994, date à laquelle il devient professeur émérite.

Robert BADINTER réalise ses études supérieures aux facultés de Lettres et de Droit de l'université de Paris, où il obtient la licence en lettres en 1947 et la licence en droit en 1948. Il obtient une bourse du gouvernement français pour compléter sa formation aux États-Unis, et obtient en 1949 la maîtrise en arts de l'université Columbia. Revenu en France, il s'inscrit comme avocat au barreau de Paris en 1951 et commence sa carrière comme collaborateur d’Henry TORRES (1891-1966). «Mon père rêvait pour mon frère aîné, très doué pour les études, de l’École normale supérieure. Beaucoup de grands hommes politiques et d’intellectuels en sortaient. Finalement, c’est mon frère qui a repris l’entreprise familiale et moi qui suis devenu professeur de droit. C’était mon ambition. Mais, à l’époque, on ne pouvait pas passer l’agrégation avant 25 ans. J’avais 21 ans et il fallait que je gagne ma vie. C’est ainsi que je suis devenu avocat. Par hasard, pas par vocation. Plus tard, j’ai rencontré mon maître, au sens intellectuel du terme. Ce fut Henry Torrès, grand avocat d’avant-guerre. Je lui dois tout, y compris les valeurs sur lesquelles a reposé ma vie professionnelle. Il m’a inculqué une certaine idée de la justice et du métier d’avocat», dit Robert BADINTER. En 1952, Robert BADINTER devient docteur en droit et sa thèse porte sur les conflits de lois en matière de responsabilité civile dans le droit américain.

I – Robert BADINTER, brillant, discret avocat d’affaires et pénaliste

Une certaine paresse conformiste, sélective dans la recherche de la Vérité et paresseuse à souhait, comme un perroquet, ressasse, comme ces chaînes d’information continue lassantes, la même ritournelle, à savoir que Robert BADINTER est l’avocat de l’avocat de la peine de mort. Cependant, Robert BADINTER est avant tout et surtout un immense avocat d’affaires ; c’est pour cette raison qu’il avait hésité initialement, en 1981, d’entrer en politique pour devenir Garde des Sceaux de François MITTERRAND.

A - Robert BADINTER, le discret et talentueux avocat d’affaires

Parallèlement à sa carrière universitaire, Robert BADINTER fonde, en 1966, avec Jean-Denis BREDIN le cabinet d'avocats «Badinter, Bredin et partenaires», situé maintenant au 53 quai d’Orsay, à Paris 7e, où il exerce jusqu'à son entrée dans le gouvernement en 1981. Associé à Jean-Denis BREDIN (1929-2021), un professeur de droit, écrivain, académicien et vice-président des radicaux de gauche, leur enfance étant marquée par la guerre, leur engagement à gauche, et tous deux agrégés des facultés, sont surnommés «Bread and Butter», suivant Pauline DREYFUS, autrice d’une remarquable biographie, «Robert Badinter à l’épreuve de la justice». Le cabinet, avec plus de 150 avocats, à Paris et Bruxelles, recrutant les meilleurs avocats, prospère et prestigieux, est rejoint par Jean-François PRAT en 1969, étendant ainsi ses activités au droit des sociétés, a étendu ses activités à la Chine et aux États-Unis. Ce cabinet est spécialisé dans les grands dossiers de fusion/acquisitions, le contentieux, l’arbitrage international, la concurrence et le droit européen, le droit fiscal, le financement, le Restructuring, le droit social et le droit public.

Spécialisé dans le droit d’auteur et de la presse, et donc côtoyant le monde de la politique et les écrivains, le cabinet BREDIN-PRAT, traite des affaires et artistes. C’est dans cette première partie de sa vie que Robert BADINTER a rencontré sa première épouse, Anne VERNON, son nom d’artiste, s’appelle Édith Antoinette Alexandrine VIGNAUD, une actrice née le 7 janvier 1924, à Saint-Denis, une banlieue parisienne de gauche, de la classe ouvrière. Le mariage a duré du 31 octobre 1957 à 1965. Anne VERNON, dans son autobiographie, «Hier, à la même heure », a relaté les circonstances de sa rencontre et sa vie avec Robert BADINTER. Une de ses amies, Annette, avait retenu une table à un restaurant, «Le Berkeley», une brasserie située au 7 de l’avenue Matignon, à Paris 8e. Un garçon brun, aux dents blanches, qui la reluquait, lui propose une tisane et prétend que son signe astral est le bison : «Il n’est pas habillé chez Ted Lapidus et n’appartient pas à l’espèce du m’as-tu-vu du Show Business. Rien de mou chez lui, mais un frémissement intime, un parfum de loyauté, de candeur, un preux chevalier. C’est ainsi que Robert Badinter, né sous le signe du bélier, 28 ans auparavant, mon plus grand bonheur entra dans mon existence ; et devient, pour moi, «le bison», le bélier», écrit Anne VERON. Robert BADINTER, en charge d’un «dossier Chaplin», décisif pour sa carrière d’avocat. En effet, auparavant, Jules DASSIN (1911-2008), réalisateur américain chassé en Europe par le maccarthysme, avait confié à Robert BADINTER une affaire de droits d’auteur, plaidée à Rome devant un tribunal arbitral spécialisé dans cette matière. Le président de ce tribunal l’a mis en rapport avec Charlie CHAPLIN (1889-1977), qui a un contentieux avec un distributeur français à propos d’un de ses tout premiers films, «The Kid». Ce L’affaire, plaidée à Paris, un véritable tremplin, aidera Charlie CHAPLIN à protégés ses droits d’auteur, sur ses films, même tournés il y a de cela trente ans.

Robert BADINTER propose à sa muse, Anne VERON, de partir avec elle dans sa maison dans le Val de Loire, à Montlouis-sur-Loire, à la rue de la Paix, depuis le 18 mars 2022, «l’Espace des solidarités», porte son nom. Par ailleurs, en Bretagne, la maison de Doëlan, à Clohars-Carnoët, où Robert BABINTER s'était isolé pour rédiger son historique discours sur l'abolition de la peine de mort, est devenu un lieu de mémoire. Bison fougueux, bélier de l’instantanéité et capricorne blessé, «Robert Badinter est ainsi fait, qu’on l’abandonnerait sur un rocher blessé, avec une succulente blonde et une châtaine sulfureuse, que c’est à la seconde qu’il choisirait ses hommages», écrit Anne VERON. La mère d’Anne VERON et le reste de sa famille ont désapprouvé le mariage avec Robert BADINTER, mais le couple attire l’admiration des Parisiens. «Nous partagions à présent, Robert et moi, une vie réglée que je ne discutais jamais, tant que je le reconnaissais comme chef de notre tribu. Nous étions d’authentiques socialistes en toute simplicité, déballant notre collation en seconde classe. Nous pensions aussi qu’il n’est pas correct de laisser un être humain laver nos sous-vêtements. Je lui conseillais vivement de ne jamais aborder le pénal ou les assises : à mon sens, d’après ce qu’il me racontait de ses visites, à ses «sacripants», de clients en prison, son parler noble et son ton moralisateur, ne pouvaient que les faire vivre dans l’appréhension du jugement. Il m’interdisait d’assister à ses plaidoiries, et sa présence me coupait pareillement mes effets, quand j’étais sur scène.», écrit Anne VERON.

Robert BADINTER a rencontré Anne VERON à une époque troublée de la guerre d’Algérie, au cours de laquelle, l’avocat va se faire remarquer, notamment dans l’affaire Maurice AUDIN. Pour ma part, derrière chaque grand homme, se cache une exceptionnelle Femme. C’est à partir de 1958 que Robert BADINTER devient un partenaire politique et avocat du journal «L’Express». «Chose étrange, ces amitiés me nuisaient», dit Anne VERON. C’est la période où Roberto ROSSELLINI (1906-1977), séparé d’Ingrid BERGMANN, accompagné de sa maîtresse, une Intouchable de l’Inde, fréquentait le domicile conjugal du couple, avenue Kléber, à Paris 16e. Le couple connaissait aussi Janine et Raymond QUENEAU (1903-1976), romancier, Guillaume HANOTEAU (1908-1985) de Paris Match et son épouse Alice SAPRITCH. Par conséquent, ces sept ans de mariage d’amour furent l’occasion pour Robert BADINTER de côtoyer le milieu du cinéma et d’y trouver de bons clients. Anne VERNON, dans son autobiographie, expose son prestigieux carnet d’adresses. En effet, Anne VERNON a tourné aux États-Unis avec Glenn FORD, en Allemagne de l’Est avec Louis DAQUIN, à Rome avec Vittorio De SICA. Anne VERNON fut la partenaire de Gina LOLLOBRIGIDA et de Viviane ROMANCE. Anne VERNON a côtoyé Ava GARDNER, James MASON, Marilyn MONROE, Charles BOYER, Peter BROOK, André MALRAUX, Jean GENET, etc. Anne VERON, avec beaucoup d’élégance, de finesse et distanciation, a relaté sa séparation, en bons termes, avec Robert BADINTER : «Les derniers temps de notre mariage furent gâchés par les désillusions et le chagrin. J’avais connu, avec Robert, les plus intolérables déceptions qu’une femme puisse éprouver. Ayant perdu, par deux fois l’espoir d’une maternité dans des accouchements prématurés, j’ai compris qu’il ne fallait plus compter pour l’avenir et que notre couple n’avait plus sa raison d’être.», écrit-elle. Fortement déprimée, son mari la quittera : «Nous nous sommes perdus en chemin.», écrit en mot d’adieu, Robert BADINTER, parti définitivement du domicile conjugal. Anne VERNON remariée, par la suite à Jean-Pierre PROUTEAU de 1988 à 1998, est toujours vivante. Devenu agrégé de droit public, Robert BADINTER sera enseignant de droit commercial, ou de droit pénal à l’université de Besançon, d’Amiens, puis de Paris.

Robert BADINTER, de par sa dimension intellectuelle et son métier d’avocat, a contracté des mariages prestigieux pouvant ouvrir des portes. En effet, on l’a dit, il s’est marié en secondes noces, en 1966, à Elisabeth née BLEUSTEIN le 5 mai 1944, à Boulogne-Billancourt, femme de lettres, féministe, philosophe et femme d’affaires. En effet, Elisabeth BADINTER est issue d’une famille juive, originaire de Sokole, à la frontière russe exploitant une teinturerie industrielle. Réfugiés en France à partir de 1870, les BLEUSTEIN se livrent à Drouot, à Paris, à la brocante de luxe. Le père d’Elisabeth, Marcel BLEUSTEIN se marie, à Sophie VAILLANT, fille de médecin et mannequin chez Lucien LELONG, grand couturier. Sophie VAILLANT est également la petite-fille d’Edouard VAILLANT, dont plusieurs rues en France portent le nom. Edouard VAILLANT, un médecin et chirurgien, ingénieur diplôme de l’École centrale, élu à la Commune de Paris, est un socialiste, un libre-penseur, partisan de l’école publique, rampe de promotion sociale et un ami de Joseph PROUDON, Jules VALLES et Augustin BLANQUI.

Le cabinet BREDIN-PRAT a défendu des causes prestigieuses, comme Yves SAINT-LAURENT, Christina Von OPEL, Boussac, Talc, Morhange, Baron EMPAIN, Aga KHAN, Marc CHAGALL, la reconnaissance d’enfants adultérins de Pablo PICASSO que Claude et Paloma pour leur héritage. Le cabinet BREDIN-PRAT a participé à toutes les grandes opérations financières en France, notamment Total-El, Sanofi-Aventis. Robert BADINTER a été conseil juridique de Colette BOULIN née LANDE (1925-2002) à la suite du «suicide» ou assassinat, le 30 octobre 1979, dans une flaque d’eau de la forêt de Rambouillet de son mari, Robert BOULIN (1920-1979), ministre du Travail de Giscard qui avait dénoncé un scandale immobilier.

Disciple de Henry TORRES (1891-1966), pour Robert BADINTER, il n’y a pas de coupable et la défense est un tout. Même le pire criminel a droit à un avocat. «Si, pour toi, il n’y a pas de coupable, si, pour toi, ce ne sont que des imbéciles ou de pauvres types, ou même des salauds, mais pas des coupables, jamais des coupables, alors tu es un avocat. Ils auront volé peut-être, ou même tué, peut-être, mais pour toi l’essentiel n’est pas là. Tu défends un homme qui a tué ou volé parce que c’est un homme d’abord, ou encore. Défendre un homme que les autres veulent transformer en coupable» lui dit son mentor, Henry TORRES. Aussi, Robert BADINTER a assuré la défense du laboratoire Hoffmann-La-Roche, impliqué dans un immense scandale industriel ayant causé la mort, à la suite d’une erreur de manipulation sur le talc, de 36 bébés et intoxiqué 88 autres, et profondément ému l’opinion publique. L’affaire s’est terminée par une transaction «Ce n’est pas une société qui est jugée, mais un homme (M. FLAHAUT, directeur de la société Givaudin, une filiale du laboratoire Hoffmann-Laroche), je me sens un devoir de défendre cet homme», dira Robert BADINTER.

B - Robert BADINTER, un avocat pénaliste défenseur des causes justes

Bien plus qu’un avocat d’affaires, c’est curieusement, les procès contre la peine de mort, il a plaidé dans sept affaires de peine capitale, qui ont assis la notoriété de l’avocat Robert BADINTER. Cela a été oublié, la première grande pénale, a été la défense au Sénégal, de Valdiodio N’DIAYE (1923-1984), maire de Kaolack et ministre de l’intérieur, accusé, comme Mamadou DIA (1910-2009), président du Conseil en 1962 d’avoir voulu renverser le président SENGHOR. En fait, situé à gauche de l’échiquier politique, c’est Valdiodio NDIAYE, le 26 août 1958, qui avait dit le 26 août 1958, au général de Gaulle, de passage à Dakar, pour son référendum, «Un grand peuple ne peut être que libre !». Jugé comme putschiste, par un tribunal d’exception, Valdiodio NDIAYE, échappera à la peine de mort et sera condamné, en mars 1963, à 20 ans de prison. En France, la Justice est une passion pour lui, et il s’insurge contre la déviance de la Justice, notamment des tribunaux militaires spéciaux pendant la Guerre d’Algérie institués par Charles de Gaulle, notamment à la suite du putsch d’Alger d’avril 1961 : «À partir de la fin des années 1950, Robert Badinter pratique avec assiduité, seul ou avec Jean-Denis Bredin, une discipline peu courante : l’éditorial judiciaire. Le droit est ainsi mis à la portée de tous, vulgarisé, rendu accessible aux profanes sans pour autant que soient déformés les enjeux fondamentaux qui sous-tendent la question juridique», écrit Paul CASSIA, dans «Robert Badinter, un juriste en politique». Par conséquent, à partir de cette guerre coloniale, que Robert BADINTER engage son combat contre le conservatisme et l’injustice «Tous les principes dont elle se réclamait traditionnellement étaient balayés. Le fonctionnement des tribunaux en Algérie était effrayant ; les parachutistes avaient tous les droits ; on supportait la torture. La guerre d’Algérie a profondément marqué mon approche judiciaire. Truffer le Code de lois d’exception, soumettre les juges au pouvoir politique, admettre, encourager l’arbitraire, c’était refuser d’avoir une justice telle qu’il doit en exister une dans un pays démocratique. J’avais la conviction que cette régression n’était pas inéluctable», dit Robert BADINTER. En particulier, dans l’affaire Maurice AUDIN, mathématicien, assistant à la faculté des sciences d’Alger, par ailleurs membre du Parti communiste français, arrêté le 11 juin 1957, les autorités coloniales prétendent qu’il se serait évadé le 21 juin 1957. En réalité, Maurice AUDIN a été assassiné au cours d’un interrogatoire, sa famille ayant porté plainte, c’est là que l’avocat Robert BADINTER entre en scène, d’abord au tribunal correctionnel de Lille, le 24 mai 1960, jugeant la plainte de la famille irrecevable et selon Pierre VIDAL-NAQUET, Robert BADINTER fouille dans les archives et revient devant la Cour d’appel d’Amiens le 8 novembre 1966, avec ses nouvelles preuves de la torture de Maurice AUDIN. Le procès pénal est devenu un tremplin, pour l’avocat Robert BADINTER, pour lutter en faveur de causes auxquelles il croit : la dénonciation de la torture, puis l’abolition de la peine de mort. Devenu ministre de la Justice, Robert BADINTER accordera une indemnité de 100 000 F à Josette AUDIN et ses trois enfants. Il défendra aussi, lors de ces procès, «les porteurs de valises» ou les Français anticolonialistes.

II – Robert BADINTER, Garde des Sceaux de François MITTERRAND et avocat de l’abolition de la peine de mort

Dans sa haute exigence morale et sa grande rectitude, habité par un culte de la modestie et du secret, Robert BADINTER est un Juste, une conscience morale pour les forces de progrès. «Nul ne peut nier qu’il (Robert Badinter) compte parmi les rares personnalités qui, dans cette Ve République, ont changé, par leur action politique et par leur influence morale, la société française», en 2021, écrivent Dominique MISSIKA et Maurice SZAFRAN, dans leur biographie, «Robert Badinter, un homme juste». Il est donc un exceptionnel humaniste et disciple de Victor HUGO, pour qui «on ne doit jamais retirer à un être humain, la possibilité de devenir meilleur ; il faut lui réserver cette chance ; c’est un droit sacré». Aussi, dans le prolongement de mes séries d’articles sur les 40 ans d’anniversaire de la victoire du 10 mai 1981, de François MITTERRAND, et son combat mémorable en faveur de l’abolition de la peine de mort, Robert BADINTER est un incontournable. «J'ai l'honneur au nom du Gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. En cet instant, dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour nous, La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà̀ de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité́ qui l'ont emporté́ aux moments privilégiés de son histoire. Il se trouve que la France aura enté, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier - et je baisse la voix pour le dire - en Europe occidentale, dont elle a été́ si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. En vérité́, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral. Et si la peur de la mort arrentait les hommes, vous n'auriez ni grands soldats ni grands sportifs. En définitive, dans l'abolition, d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme et de la justice. C’est la mort que vous réclamez. Pas la justice. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humaniste. Parce que l'abolition est un choix moral, il faut se prononcer en toute clarté. Le Gouvernement vous demande donc de voter l'abolition de la peine de mort sans l'assortir d'aucune restriction ni d'aucune réserve», dit à l’Assemblée nationale, le 17 septembre 1981, Robert BADINTER, garde des Sceaux et ministres de la Justice de François MITTERRAND d’octobre 1981 à février 1986. La peine de mort, cette sanction qui rend chacun de nous complice d’un assassinat commis par l’État, est le combat de la vie de Robert BADINTER. La peine de mort c’est une exécution, «un meurtre judiciaire» suivant Victor HUGO, une vengeance publique d’un autre temps. «Lors de la reconstitution, il traversait la foule, entre des gendarmes. Sous les coups, les insultes, les crachats, son visage était devenu celui du Christ. Ceux qu'emporte la haine ne savent pas quel présent ils font à l'objet même de leur haine», écrit Robert BADINTER dans «l’Exécution».

La France, pays des droits de l’Homme, pendant deux siècles, rechignait à l’abolition de la peine de mort. On disait que l’opinion publique n’était pas favorable à l’abolition de la peine de mort ; la France ayant connu deux guerres mondiales et de nombreuses coloniales, dont celle de l’Algérie, au cours de laquelle François MITTERRAND un rude ministre de la justice contre les combattants algériens : «Je rends toujours hommage à François Mitterrand. Il avait vécu avec la peine de mort, y compris comme ministre de la Justice, en Algérie. Mais il fallait du courage et de l’intuition. Mitterrand avait le sens de l’histoire, il savait que le moment était venu de mettre un terme à la peine de mort et que l’impopularité que suscitait cette décision nourrirait en définitive son image : lui qui était taxé d’être un Machiavel, un politicien très habile, voulait montrer qu’il avait aussi des convictions profondes» dit Robert BADINTER. Sous la IVe République, Robert BADINTER ne faisait pas partie des cercles intimes de François MITTERRAND. «La première fois que j'ai rencontré François Mitterrand, ce devait être en 1953, avant qu'il ne devienne ministre de Pierre Mendès France. Je l'ai croisé ensuite à quelques reprises, mais ce n'est qu'à l'automne 1958 que nous sommes devenus amis. Le souvenir marquant que je garde de lui sous la IVe République est lié à un match de tennis. Ce jour-là, j'arbitrais un match, dans un tennis privé, qui l'opposait à Félix Gaillard. Le match a duré 3 heures et demie. Et finalement Mitterrand a gagné. C'était le triomphe de la volonté sur la technique», dit Robert BADINTER. Habité par une force de volonté, ne lâchant rien, François MITTERRAND, en dépit de l’hostilité de l’opinion publique a fini par faire abolir la peine de mort. Dans sa politique pénale, François MITTERRAND supprime les tribunaux d’exception, diverses lois scélérates, comme la loi anticasseurs du 8 juin 1970, tendant à réprimer les manifestants, après les événements de 1968 (texte rétabli insidieusement en 2019 par le président MACRON), et la loi d’Alain PEYREFITTE du 2 février 1981 dite «sécurité et liberté». François MITTERRAND réaffirme, avec force, la présomption d’innocence. En dehors de l’abolition de la peine de mort, une autre mesure emblématique d’une Gauche humaniste, aura été la loi du 5 juillet 1986, garantissant aux piétons et aux cyclistes, victimes d’un accident de circulation, une pleine réparation des dommages, quel qu’ait été leur comportement, sauf s’ils ont commis une faute inexcusable.

En dépit de la grande hostilité de l’opinion publique, François MITTERRAND a inscrit l’abolition de la peine de mort dans ses 110 propositions (proposition n°53), en vue des présidentielles de 1981. Politiquement, l’abolition de la peine de mort était considérée comme un sujet à éviter, car la grande majorité des Français étaient en faveur du maintien de la peine de mort. Robert BADINTER à la veille de la fameuse émission de «Cartes sur table» a eu l’intuition politique de rédiger une note pour François MITTERRAND : «Je me doutais bien que la question serait abordée le soir même. J'ai donc dit à Mitterrand, avec qui je travaillais les émissions de télévision, qu'il fallait se préparer. Ça l'a rendu nerveux. Il m'a dit : "Laissez-moi tranquille avec votre obsession. Assez avec cette histoire de peine de mort, ça n'intéresse pas les Français !». Sur ce, j'ai pris une feuille de papier et, en gros caractères, j'ai fait taper des citations des grandes religions, des grands écrivains et, bien entendu, de Jaurès et de Blum. Puis je suis allé rue de Bièvre et j'ai demandé à sa secrétaire de la glisser dans le dossier de Mitterrand en espérant qu'il la lirait avant l'émission», dit Robert BADINTER. En effet, le 16 mars 1981, François MITTERRAND participant à l'émission politique «Cartes sur table» présentée par Alain DUHAMEL et Jean-Pierre ELKABBACH sur Antenne 2, a exprimé sur conviction personnelle sur l’abolition de la peine de mort : «Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l’Église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales, et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et, je n’ai pas besoin de lire les sondages, qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la Présidence de la République, et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j’adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Je ferai ce que j’aurai à faire dans le cadre d’une loi que j’estime excessive, c’est-à-dire régalienne, un pouvoir excessif donné à un seul homme, disposer de la vie d’un autre, mais ma disposition est celle d’un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales», dit le candidat aux présidentielles, François MITTERRAND. Le candidat socialiste se place dans la tradition humaniste depuis le XVIIIe siècle jugeant barbare la pratique de la torture et de la peine de mort : «Si je prouve que la peine de mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai fait triompher la cause de l’humanité», écrit le philosophe et juriste italien Cesare BECCARIA (1738-1794), en 1764, dans son traité «Des délits et des peines».

Robert BADINTER, avocat de l’abolition de la peine de mort, a été fortement influencé par Victor HUGO (1802-1885), dont le premier de tous ses combats, le plus long, le plus constant, le plus fervent, est sans doute celui qu’il mène contre la peine de mort. «C'est de France, c'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu, avec le plus d'éloquence et la cause de l'abolition. Vous avez, fort justement, monsieur Forni, rappelé Hugo, j'y ajouterai, parmi les écrivains, Camus. Comment, dans cette enceinte, ne pas penser aussi à Gambetta, à Clemenceau et surtout au grand Jaurès ? Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l'abolition», dit Robert BADINTER, ce 17 novembre 1981 à l’Assemblée nationale. L’exécution de Louis XVI (1754-1793), pendant la Révolution, avait auparavant profondément divisé la société française. Dès l’enfance, Victor HUGO est fortement impressionné par la vision d’un condamné conduit à l’échafaud, sur une place de Burgos, puis à l’adolescence, par les préparatifs du bourreau dressant la guillotine en place de Grève (actuelle Place de l’Hôtel de Ville de Paris). Hanté par ce qu’il appelle «meurtre judiciaire», il va tenter toute sa vie d’infléchir l’opinion en décrivant l’horreur de l’exécution, sa barbarie, en démontrant l’injustice, les vrais coupables étant la misère et l’ignorance, et l’inefficacité du châtiment. Utilisant tour à tour sa notoriété d’écrivain et son statut d’homme politique, Victor HUGO met son éloquence au service de cette cause. La préface de Victor HUGO de son livre, «dernier jour d’un condamné», constitue, à elle seule, un réquisitoire contre la peine de mort. Victor HUGO avoue que l’écriture du roman l’a libéré d’une culpabilité ; l’auteur «n’a plus senti à son front cette goutte de sang qui rejaillit de la Grève sur la tête de tous les membres de la communauté sociale. Se laver les mains est bien, empêcher le sang de couler serait mieux». Réfutant les arguments habituellement avancés en faveur de la peine capitale, en particulier celui de l’exemplarité, Victor HUGO plaide en outre pour «un remaniement complet de la pénalité sous toutes ses formes, du haut en bas, depuis le verrou jusqu’au couperet». Victor HUGO condamne la peine de mort et réclame, à sa place, la détention perpétuelle. Victor HUGO est bien le défenseur de l’inviolabilité de la personne humaine à travers d’autres écrits, notamment dans «Hans d’Islande», «Claude Gueux». Il plaide pour l’acquittement de Armand BARBES (1809-1870) condamné à mort pour tentative de coup d’Etat du 12 mai 1839, et finalement amnistié par Louis PHILIPPE, William TAPNER (1800-1859), assassin, incendiaire et voleur de Guernesey sera exécuté le 10 février 1854 ; à Guernesey, la peine de mort ne sera abolie qu’en 2003, et John BROWN (1800-1859) militant antiesclavagiste américain est exécuté en 1859.

Garde des Sceaux, ministre de la Justice, professeur émérite à la Sorbonne, avocat depuis 1951, ancien président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2011, écrivain, passionné de musique classique et de ski, Robert BADINTER, avec son projet d’humanisation des prisons et son souci constant de faire abolir la peine de mort, a toujours voulu faire progresser la Justice. Le combat de Robert BADINTER, pour l’abolition de la peine de mort, a commencé au jour de l'exécution de Claude BUFFET, un ancien légionnaire et délinquant récidiviste (1933-1972) et de Roger BONTEMS (1936-1972), poursuivi vols, braquages et complicité de meurtre, le 28 novembre 1972, à Paris, dans la cour de la prison de la Santé. Tous deux avaient été condamnés à mort par la Cour d'assises de Troyes pour avoir pris en otage et égorgé, à la Centrale de Clairvaux, une infirmière et un gardien. Leur grâce avait été refusée par le Président Georges POMPIDOU (1974-1974). Il le relate dans son livre «l’exécution». Quelques années plus tard, c’est Patrick HENRY qui est promis à l’échafaud. Qu’importe, si Robert BADINTER n’a pas pu sauver l’innocent, il sauvera le monstre. Car ce n’est pas le kidnappeur et meurtrier d’enfant qu’il doit défendre, mais la sanction capitale qu’il doit éradiquer. Le procès de Patrick HENRY s’apprête à entrer dans l’histoire comme celui qui verra disparaître la peine de mort en France.

«Il y a quelque chose de la possession physique dans l'éloquence. Dans ses moments de lyrisme, mon maître s'exclamait : Plaider, c'est bander. Convaincre, c'est jouir», écrit Robert BADINTER, dans son livre «l’Exécution». Aussi, son discours du 17 novembre 1981 devant l’Assemblée nationale est resté dans l’Histoire : «J'ai l'honneur au nom du Gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France», dit-il. Dans le passé la France avait réalisé d’importantes réformes, sans pourtant abolir la peine de mort : «Je regarde la marche de la France. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté aux moments privilégiés de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que, sans la torture, la justice française serait désarmée, que, sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux l'un des derniers pays, presque le dernier - et je baisse la voix pour le dire - en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. Le pays a élu une majorité de gauche ; ce faisant, en connaissance de cause, il savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrite, au premier rang des obligations morales, l'abolition de la peine de mort», dit Robert BADINTER. Jusqu’en 1981, tous les gouvernements ont été tétanisés par une opinion réfractaire à l’abolition de la peine de mort : «Il n'a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l'angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion», dit Robert BADINTER. Par conséquent, cette bataille commencée en 1972 s'achève avec le vote de l'abolition, le 30 septembre 1981. Depuis lors, l'abolition s'est étendue à la majorité des États dans le monde, plus de cent pays. La peine de mort est désormais abolie dans toute l'Europe occidentale. Elle marque un progrès irréversible de l'humanité sur ses peurs, ses angoisses, sa violence.

Le premier Garde des Sceaux de François MITTERRAND, c’est Maurice FAURE (1922-2014), un radical de gauche, nommé le 22 mai 1981, Robert BADINTER souhaitant continuer sa profession d’avocat. Issu de la société civile, il acceptera finalement le poste, à compter du 23 juin 1981. Lorsqu’il était Garde des Sceaux, Robert BADINTER était impopulaire : «J’étais détesté par une majorité de Français. J’étais devenu l’incarnation du laxisme et le protecteur du crime ! On a même mis une bombe sur le paillasson de mon appartement», dit-il. La reconnaissance est venue bien plus tard. «Ce qui est difficile n’est pas l’impopularité, mais l’hostilité ; on se résigne à ne pas être aimé, être détesté c’est tout autre chose. Juste après avoir aboli la peine de mort et fait voter la loi d’amnistie, lorsque j’allais au restaurant, il y avait généralement des gens à une table proche pour s’exclamer à voix très haute «Ma voisine a encore été cambriolée, cela ne m’étonne pas avec tous ces criminels qu’on a remis en liberté», dit Robert BANDINTER. De nos jours, célébré et adulé par tous comme l’honneur et la conscience de la Gauche, Robert BADINTER a pourtant mis des années à conquérir sa place dans la popularité auprès des Français. Le cardinal Jean-Marie LUSTIGIER (1926-2007), qui recevait la confession des forces conservatrices l’avait prévenu au lendemain de l’abolition : «On ne touche pas à la mort impunément», révèle-t-il dans son ouvrage «les épines et les roses». En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'abolition n'a cessé de progresser dans le monde. «À ce moment de mon existence déjà longue, me retournant vers ce qui fut un combat passionné, je mesure le chemin parcouru vers l'abolition universelle. Mais, tant qu'on fusillera, qu'on empoisonnera, qu'on décapitera, qu'on lapidera, qu'on pendra, qu'on suppliciera dans ce monde il n'y aura pas de répit pour tous ceux qui croient que la vie est, pour l'humanité tout entière, la valeur suprême, et qu'il ne peut y avoir de justice qui tue. Le jour viendra où il n'y aura plus, sur la surface de cette terre, de condamné à mort au nom de la justice. Je ne verrai pas ce jour-là. Mais ma conviction est absolue : la peine de mort est vouée à disparaître de ce monde plus tôt que les sceptiques, les nostalgiques ou les amateurs de supplices le pensent», écrit Robert BADINTER dans «Contre la peine de mort», en 2006. L'abolition de la peine de mort trouve son fondement dans les droits de l'homme, dont le premier est le droit à la vie. La Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948 proclame : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne».

En septembre 1981, la France était le 35e État à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, sur les 198 États membres des Nations unies, 129 sont abolitionnistes en droit et en fait. L'Europe tout entière, à l'exception de la Biélorussie, a banni la peine de mort. Les protocoles 6 et 13 à la Convention européenne des droits de l'homme interdisent le recours à cette peine inutile, inhumaine et dégradante. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclame : «Nul ne sera condamné à mort ni exécuté». Instrument de portée universelle, le deuxième protocole facultatif de 1989 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques oblige tout État partie à abolir la peine de mort. Tous les statuts des juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale créée par le Traité de Rome de 1998 pour juger les responsables des crimes contre l'humanité excluent la peine de mort. En dépit de la survivance de la peine de mort dans certains États, notamment la Chine, l'Inde, les États-Unis, la marche vers l'abolition universelle s'avère irréversible. Il existe cependant, des formes déguisées d’application de la peine de mort dans les pays dictatoriaux, à travers des disparitions, le poison, ou des jugements sommaires. Les guerres locales, coûteuses et injustes des pays occidentaux contre des pays faibles sont une application ignominieuse de la loi du Talion. Il est vrai que «la loi du plus fort est toujours la meilleure» disait Jean de la FONTAINE (1621-1695.

Robert BADINTER avait trois enfants, Simon, Judith et Benjamin. Son livre, «Idiss» SALMLOMAM (1863-1942), consacré à sa grand-mère maternelle arrivée à Paris en 1914, est dédié à ses petits-enfants, Esther, Zacharie, Alma et Vadim.

Références bibliographiques

1 – Contributions de Robert BADINTER

BADINTER (Robert), «Plaidoirie à l’Assemblée nationale pour l’abolition de la peine de mort», Paris, 17 novembre 1981 ;

BADINTER (Robert), «Garanti moins de 30 ans», L’Express, 20 février 1958, rediffusé le 9 février 2024 ;

BADINTER (Robert), Après l’abolition, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 258 pages ;

BADINTER (Robert), BADINTER (Elisabeth), Condorcet, un intellectuel en politique (1743-1794), Paris, Fayard, 2014, 672 pages ;

BADINTER (Robert), Contre la peine de mort, Paris, Fayard, 2006, 330 pages ;

BADINTER (Robert), Idiss, Paris, Fayard, 2019, 240 pages ;

BADINTER (Robert), L’abolition de la peine de mort, Paris, Dalloz, 2007, 224 pages ;

BADINTER (Robert), L’abolition, Paris, Fayard, 2000, 327 pages ;

BADINTER (Robert), L’exécution, Paris, Fayard, 2014, 2334 pages ;

BADINTER (Robert), Les épines et les roses, Paris, Fayard, 2011, 396 pages ;

BADINTER (Robert), Vivre, Paris, Flammarion, 2025, 208 pages ;

BADINTER (Robert), TAGUIEFF (Pierre-André), TARNERO (Jacques) et autres, Vous avez dit fascismes ?, Paris, Fennix, 1983, 288 pages.

2 – Autres contributions

ARDIAUX-VAIENTE (Marie, Gloris), KERFRIDEN (Malo), L’abolition le combat de Robert Badinter, Paris, Glénat BD, 2019, 128 pages ;

BA (Amadou, Bal), «Mamadou DIA (1910-2009), un nationaliste intransigeant», Médiapart, 13 août 2020 ;

BADINTER (Elisabeth), L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel, XVIIe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 1980, pages ;

BADINTER (Elisabeth), L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, Paris, Odile Jacob, 1986, 367 pages ;

BECCARIA (Cesare), Des délits et des peines, traduit de l’italien par Alessandro Fontana et Xavier Tabet, Paris, Gallimard, 2015, 240 pages ;

BLEUSTEIN-BLANCHET (Marcel), Mémoires d’un lion, Paris, Perrin, 1989, 316 pages ;

CASSIA (Paul), Robert Badinter, un juriste en politique, Paris, Fayard, 2009, 569 pages ;

DREYFUS (Pauline), Robert Badinter à l’épreuve de la justice, Paris, éditions Toucan, 2009, 368 pages ;

FREREJEAN (Alain), Elisabeth et Robert Badinter, deux enfants de la République, Paris, l’Archipel, 2018, 311 pages ;

FREREJEAN (Alain), Robert et Elisabeth Badinter, Paris, Archipel, 2018, 270 pages ;

GERMON (Marcel), Monsieur Publicité. Marcel Bleustien-Blanchet, Paris, Grancher, 1990, 388 pages ;

HUGO (Victor), Claude Gueux, Paris, EAN, 1995, 96 pages ;

HUGO (Victor), Hans d’Islande, Paris, EAN, 1981, 576 pages ;

HUGO (Victor), Le dernier jour d’un condamné, Paris, EAN, 160 pages ;

MISSIKA (Dominique), SZAFRAN (Maurice), Robert Badinter l’homme juste, Paris, Tallandier, 2021, 272 pages ;

STORA (Benjamin), MALYE (François), François Mitterrand et la Guerre d’Algérie, Paris, Hachette Pluriel, 2012, 342 pages ;

VERNON (Anne), En souvenir de papa et autres nouvelles, Paris, éditions de Fallois, 2016, 125 pages ;

VERNON (Anne), Hier, à la même heure, Paris, Acropole, 1988, 222 pages, spéc chapitre 7, «Le garçon brun» pages 131-153, sa rencontre avec Robert BADINTER et chapitre 8, «Femme déçue», sur la séparation, pages 158-168 ;

VIDAL-NAQUET (Pierre), L’affaire Audin (1957-1978), Paris, éditions de Minuit, 1989, 192 pages.

Paris le 14 février 2021, actualisé le 9 février 2024 et le 9 octobre 2025, par Amadou Bal BA -