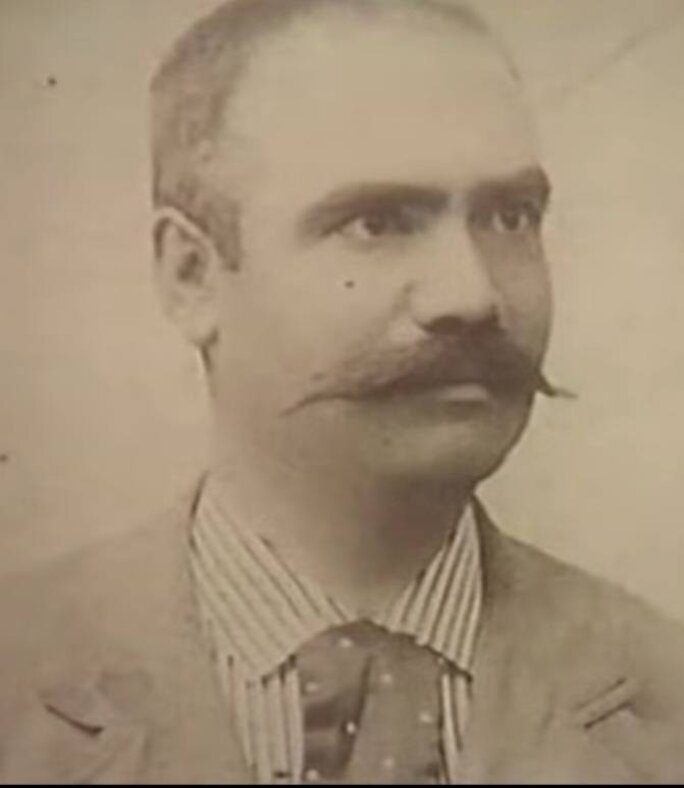

Agrandissement : Illustration 2

«Federico GARCIA LORCA (1898-1936), poète espagnol, pianiste, dramaturge, metteur en scène et directeur d’une troupe théâtrale, républicain, antifasciste, homosexuel et anticlérical ; son ambition de l’union des contraires, un désir de dépasser la vie et la mort. Une tragédie et une gloire littéraire.» par Amadou Bal BA

Prisonnière de sa gloire mondiale, d’un éclat et d’une incessante mobilité, sonore et magique comme une forêt vierge, l’exceptionnelle contribution littéraire de Federico GARCIA LORCA est un puissant viatique contre les oppressions et la montée du populisme de notre temps. C’est une «énergie en perpétuel mouvement», avait écrit Pablo NERUDA. Républicain et antifasciste, GARCIA LORCA combattait l’injustice, sans être communiste. «Je suis révolutionnaire parce qu'il n’y a pas de vrais poètes qui ne le soient, mais je ne serai jamais un politicien. Dans ce monde, moi je suis, et serai toujours du côté des pauvres. Je serai du côté de ceux qui n’ont rien et à qui on refuse jusqu’à la tranquillité de rien», écrit GARCIA LORCA. En effet, «les mots sont des pistolets chargés», disait Jean-Paul SARTRE, un anticolonialiste. Fusillé en pleine ascension littéraire, par les milices franquistes, au petit matin, le 19 août 1936 entre Viznar et Alfacar, près de Grenade, l’image de Federico GARCIA LORCA est associée à la gloire et au rayonnement culturels de l'Espagne, mais aussi à une période sombre et tragique de son pays. En effet, son corps a été jeté dans une fosse commune et son œuvre censurée. «Lorca est le premier mort de cette guerre mondiale, dont la guerre espagnole ne devait être que le premier épisode, et qu’il fut l’un des plus illustres. Il était conforme à ce hideux ordre des choses qui vit triompher le plus triste des régimes qu’ait jamais connu l’Espagne, que cette œuvre de répression, de régression débutât par l’assassinat d’un homme qui incarnait cet esprit de liberté et de poésie dont ce régime (le franquisme) est la négation», écrit, en 1959, Louis PARROT.

En raison des idées nauséabondes de son époque GARCIA LORCA avait été, pendant longtemps, calomnié et son image déformée. «La douleur, la passion, la nostalgie et le mépris ; un parti-pris d'exaltation et une volonté partisane de dénigrement ; le désir ingénu, mais profondément respectable de compenser au plus vite, fût-ce à l'aveuglette, une injustice, hélas sans fond ; une impatience non moins légitime devant les enthousiasmes de convention, mais leur substituant parfois l'excès inverse ; tout cela a longtemps voile l'image du poète, déguise sa parole, gêne d'autant les recherches» écrit, en 1967, Marie LAFFRANQUE. Cependant, les combats littéraires de Federico GARCIA LORCA, contre le fascisme, en cette grave montée des forces du Chaos de notre temps, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, sont d’une grande pertinence. En particulier, dans notre chère France des Lumières, des déclarations de 1789 et de 1948 de René CASSIN, 80 ans après Auschwitz, les racisés sont devenus les Juifs du monde occidental. En dépit de la forte avancée du RN et de la présence au gouvernement de la France d’hommes, que rien ne distingue de l’extrême droite, dans le plus grand déni de son passé colonialiste, esclavagiste et la Collaboration, on considère que le fascisme ne pourra jamais revenir dans ce pays. On ne devrait parler que du retour désastreux retour au pouvoir de Donald TRUMP, un homophobe, raciste et complotiste. «La volonté de combattre le fascisme représente une conviction largement partagée. Pour autant, la question se pose de savoir avec quelles armes et sur quel terrain doit se dérouler le combat. Ce nationalisme dur est-il le fascisme ?», s’interroge Zeev STERNHELL. Cependant, ces thèses de STERNHELL, contestées en France par une partie de l’ intelligentsia (Raoul GIRARDET, Pierre MILZA et Michel WINOCK), ne seraient qu’une confusion entre nationalisme traditionaliste et fascisme révolutionnaire.

Federico GARCIA LORCA est né le 5 juin 1898, à Fuente Vaqueros, près de Grenade, en Andalousie, durant le règne d’Alphonse XIII (1886-941), roi d’Espagne de 1886 à 1931, une monarchie, conservatrice et catholique. C’est non seulement, une année de défaite coloniale pour l’Espagne, mais aussi d’expansion pour les États-Unis, le traité de Paris, du 10 décembre 1898, mettant fin à la guerre entre les deux pays, a conduit à l’indépendance de Cuba, l’Espagne perdant ainsi de ce qui restait de son Empire colonial. L’adolescence de Federico est une période instable et troublée, avec la Révolution russe de 1917, la première grande révolte anticolonialiste en Afrique au Rif d’Abdelkrim AL-KHATTABI (1882-1963), entre 1917 et 1923 ayant provoqué 13 crises ministérielles en Espagne (Voir mon article, Médiapart, 6 août 2020), la Première Guerre mondiale, la Grande dépression de 1929 et les prémices du nazisme, annonçant la Seconde Guerre mondiale.

D’origine gitane, issu d’une famille andalouse de libéraux cultivés, son père est Federico Antonio GARCIA RODRIGUEZ (1859-1945), est un riche propriétaire terrien, un homme énergique et généreux faisant fructifier les terres de la famille. Par conséquent, le poète est très attaché à l’Espagne, mais aussi à ses origines paysannes «La terre est le probable paradis perdu», écrit-il. De son père, grand admirateur de Victor HUGO, il hérite cette passion propre à l’âme andalouse, généreuse et parfois provocante. L’auteur, étant né du côté de ceux qui possédant la terre, a peint, dans «mon village», un ouvrage autobiographique et de jeunesse, sa vie de famille, celle des paysans, la simplicité, mais aussi son ambition littéraire, avec un constant retour aux sources. «J’aime la terre. Je me sens liée à elle dans toutes mes émotions. Mes plus anciens souvenirs d’enfance ont le goût de la terre. La terre et la campagne ont fait de moi des merveilles. Les animaux sauvages de la campagne, le bétail, les paysans qui vivent sur cette terre, tous me parlent le langage que bien peu comprennent. Je me rappelle telle que je l’ai connu enfant ; sinon, je n’aurais pu écrire Noces de sang.», écrit-il. Aussi, il décrit son village natal, ses mœurs, la misère, la campagne, le berger, la montagne. «Le petit villageois est devenu un jeune homme de la ville. Mais je n'oublie jamais le village et c'est pourquoi je décris mes vieilles impressions, qui avaient des parfums de champs de fèves en fleur et de nuits d'hiver bien noires. Je m’intéresse davantage aux gens qui habitent le paysage, que le paysage lui-même. Je peux rester un quart d’heure à contempler une montagne, mais aussitôt après je cours parler au berger ou au bucheron. Après quoi, quand on écrit, on se souvient de ces dialogues et l’expression populaire authentique resurgit. Voilà ma mémoire poétique.», écrit-il.

Son père, veuf depuis quelques années, a décidé d’épouser en secondes noces, Dona Vicenta LORCA ROMERO, (1870-1959), une ancienne institutrice, appréciant la musique et la poésie, ainsi que les contes. Il tient donc de sa mère, l’intelligence et le don des arts. À la maison, et avant l’école, sa mère lui apprend à lire et à écrire et lui raconte des contes. «Rien n’est plus vivant qu’un souvenir» dira le poète. L’auteur a deux sœurs, Conception et Isabel. Écoutant les murmures des peupliers, les chants des oiseaux et dialoguant avec les fourmis, une bonne partie de sa création littéraire est tirée de ses origines villageoises, les bergers, le ciel et la solitude. «Lorsque j’étais enfant, je vivais dans un petit village, très silencieux et odorant de la Vega de Grenade. Tout ce qui s’y passait, et que l’on y éprouvait me revient aujourd’hui voilé de la nostalgie de l’enfance et par le temps. Je voudrais dire ce que je percevais de sa vie et de ses légendes. C’est dans ce village que je suis né et que s’est réveillé mon cœur. C’est là que j’ai rêvé d’ailleurs lointains pour la première fois. C’est là que je serai terre et fleurs. Ses rues, ses gens, ses coutumes, sa poésie et sa méchanceté seront une sorte d’échafaudage où vont aller se nicher mes idées d’enfant, fondues dans le creuset de la liberté.», écrit-il dans «Mon village».

Le 21 septembre 1908, sa famille s’installe à Grenade, à vingt kilomètres de son village natal, très rural. C’est une rupture, pour Federico, son enfance s’achève. Grenade lui paraît raciste et étriqué, notamment sa mauvaise conduite passée avec les Musulmans, mais aussi son attitude méprisante à l’égard des Gitans. «Ce fut un moment désastreux quoi qu’on nous dise à l’école. C’est une civilisation admirable, une poésie, une astronomie et une délicatesse unique au monde disparue au monde pour céder la place à une ville pauvre, où s’agite la pire bourgeoisie d’Espagne. Je crois que le fait d’être à Grenade à la compréhension des persécutés du Gitan, du Nègre, du Juif, du Maure», dit GARCIA LORCA. De là découle sa tendresse pour le peuple gitan, et donc son futur ouvrage, «Le Romancero Gitano». Pour lui, le mot «gitan» ne signifie pas la race des nomades d’origine d’Europe centrale, les gens du voyage. «Il s’agit de la plus pauvre classe de la société, habitant dans les périphéries des villes et des villages, parfois troglodytes, s’occupant à des petits métiers de réparations et de rafistolage ; vivant aussi du commerce, et, à ce titre, volontiers voyageurs. Les «gitans» d’Andalousie sont, d’ailleurs, surtout sang-mêlé de Maures», écrit Michel GAUTIER. En raison de la passion de la musique transmise par sa mère, il s’initie au chant, au piano et au solfège, ainsi qu’au folklore espagnol. En effet, c’est un écrivain avocat de sa culture locale, le «Cante Jondo», ou «chant profond», une sorte de flamenco, cette souffrance pénétrante, étouffée, faite de drames, de rêves avortés, de tragédies inexprimées, une complainte lyrique, dans ses harmonies sobres et sombres, un art andalou de l’émotion et des sentiments intenses, de lutte contre l’angoisse et la mort, un des thèmes majeurs de la contribution littéraire de GARCIA LORCA. «L’angoisse andalouse est, en général, est le devenir douloureux de la figuration, de l’impossibilité où est l’énergie spirituelle de se transformer en action», écrit Luis ROSALES CAMACHO (1910-1992), un ami de LORCA.

Entre 1909 et 1915, Federico fréquente le collège, le Sacré-Cœur de Jésus, et le lycée. En 1914, à l’obtention de son baccalauréat, il s’inscrit, avec grand enthousiasme, à la faculté des Lettres, mais aussi à la faculté de droit, pour faire plaisir à son père. En juin 1916, lors d’un voyage d’études archéologiques, à travers l’Andalousie, il rencontre Antonio MACHADO (1875-1939), poète. En novembre 1916, un voyage en Castille sera gravé profondément dans sa mémoire «Pour la première fois, je deviens pleinement conscient de ma qualité d’Espagnol», écrit-il à un ami. En 1917, il renonce de se rendre pour des études de musique à Paris. En 1919, Manuel de FALLA (1876-1946, compositeur de l’amour de feu) s’installera à Grenade, ainsi que Fernando LOS RIOS (1879-1949), son professeur de droit, un théoricien du socialisme, futur ministre, et sur les conseils de ce dernier, en 1919, GARCIA LORCA part à Madrid, dans une résidence d’étudiants, à l’esprit libéral, une sorte d’Oxford ou Cambridge, ouverte aux idées nouvelles intellectuelles, de la modernité et du cosmopolitisme. C’est à ce moment qu’il fait la connaissance de Luis BUNEL PORTELES (1900-1983), un futur réalisateur de films incarnant la subversion, l'insolence, et l'exaltation de la révolte propre au surréalisme, de Salvador DALI (1904-1989), artiste surréaliste, et de Rafael ALBERTI (1902-1999), poète et dramaturge. En particulier, grâce à Eduardo MARQUINA (1879-1946), diplomate, poète et dramaturge, il découvre le monde du théâtre, notamment Shakespeare, Molière, Ibsen ou Bernard SHAW.

En 1921, un éditeur, Maroto, publie ses premiers poèmes. En 1922, pour sauver une grande tradition qui se perd, Manuel FALLA organise la fête de «Canta Jondo», d’où l’origine d’un recueil poétique de GARCIA LORCA portant ce titre.

Le 6 janvier 1923, jour des Étrennes en Espagne, donne chez lui, une séance de marionnettes et de musique chez lui. Cela lui inspire, sa pièce de théâtre, «Maria Pinedo», dont il chantait la complainte devant les enfants, une allégorie de la dictature de Miguel PRIMO de RIVERA ayant provoqué l’exil d’Unamuno et la destitution de Fernando De los RIOS (1879-1949). Ayant appris que Salvador DALI vivait avec Gala (1894-1982), la femme du poète Paul ELUARD, à partir du 19 juin 1929, en pleine Grande dépression, avec l’aide de Fernando LOS RIOS, notre poète, devenu jaloux, commence une série de déplacements à l’étranger, à Paris, Londres, New York et Cuba. Témoin du krach boursier à New York, c’est une vision d’enfer d’une Amérique raciste et en crise, «C’est le spectacle de l’argent du monde dans toute sa splendeur, son déchaînement et sa cruauté. Je ne saurais trouver les mots de l’immense tumulte des voix, des cris, des êtres qui courent dans tous les sens», dit-il. La musique des Afro-Américains lui rappelle son folklore espagnol.

Homme aux talents multiples, musicien, peintre, il avait exposé ses œuvres au public et décorait lui-même ses recueils. Conférencier, il avait parcouru toutes les provinces, puis les États-Unis et l'Argentine. Directeur de troupe, il avait monté des spectacles dans des universités. Poète, chantre populaire, il avait influencé non seulement ses cadets, mais ses aînés : la poésie espagnole reprenait son cours torrentueux. Chantre d'un paganisme solaire, persécuté pour son homosexualité, un des plus grands poètes du XXe siècle, dans sa lutte acharnée contre la frustration humaine, en quête d’amour refusant les pudibonderies, Frederico GARCIA LORCA, en pleine montée des forces du Chaos, dans une Espagne conservatrice, religieuse, machiste et intolérante, n'eut de cesse de revendiquer sa condition d'homosexuel et d’artiste engagé. «Sortir du ghetto, faire accepter par les autres cette tendance érotique n'était pas une mince affaire dans l'Espagne du début du vingtième siècle. Rien ne put le détourner de ce qu'il jugeait être l'essentiel : avoir le droit pour chacun d'être lui-même», écrit Eutimio MARTIN.

Grenade, où il a fait ses études de philosophie et de droit, a vu naître en 1918 «Impressions et Paysages», son premier recueil en prose. Écrit à dix-neuf ans, quand le poète était étudiant à l'université de Grenade, il est la relation d'un voyage que fit le jeune homme avec quelques compagnons d'études à travers les terres de la Vieille-Castille et du Léon. Dans cet ouvrage de jeunesse, on décèle de prodigieuses ressources d'un tempérament exceptionnel, des réflexions sur l'art, la religion, la musique, et deux thèmes majeurs : l'obsession de la mort et l'amour de la ville natale.

Federico GARCIA LORCA est à la fois un dramaturge, mais aussi un poète accompli.

I – Federico GARCIA LORCA, le dramaturge : un cri de révolte

«Le théâtre est une école de larmes et de rire, une tribune libre où l’on peut défendre des morales anciennes ou équivoques et dégager, au moyen d’exemples vivants, les lois éternelles du cœur et des sentiments de l’Homme», écrit-il. Metteur en scène et directeur d’une troupe théâtrale, conférencier, dès l'âge de vingt ans, il avait débuté au théâtre : «El Maleficio de la Mariposa» avait déchaîné le scandale. Puis «Mariana Pineda» l’avait rendu célèbre sept ans plus tard. Le théâtre de Federico GARCIA LORCA, un cri de révolte, met en lumière ce qui se cache au plus profond des êtres et expose les principaux thèmes de sa contribution littéraire, à savoir la passion, le désir, l'interdit, la liberté et la frustration, mais aussi la souffrance née de l'incompréhension des autres. «Ses pièces sont fascinantes parce qu'elles sont, non seulement tragiques, mais la tragédie même, l'actus tragicus, l'auto sacramental, la représentation, non point d'une circonstance particulière et de ses contingentes conséquences, mais de la Fatalité elle-même et de l'inexorable accomplissement de sa menace : elles sont une algèbre de la Fatalité.», écrit Jean CASSOU.

C’est à son retour en Espagne l'année 1930, et tout en dirigeant le théâtre ambulant de La Barraca, qu'il s'attelle à l'écriture de ses chefs-d'œuvre. Dans «Yerma», un mélange de FREUD et d’Eschyle, l’héroïne, habitant l’aride Andalousie, est débordante de forces de la vie et de l’esprit. Or, son mari, Jean, un paysan désertant la couche de sa jeune épouse, ne lui donne pas d’enfants ; il néglige son épouse, et tout occupé de ses champs, de ses arbres et de l’argent qu’il va en récolter. Mais, les années passent et Yerma ne rêvant que d’avoir un enfant, se rappelle que naguère, elle avait frissonné dans les bras d’un berger avec qui elle dansa. Stérile et vide, Yerma est habitée par une tragédie de la frustration, du désir et de la tentation. Par conséquent, Yerma est une pièce s’appuyant sur l’âpre vie paysanne. Féroces sont les langues des commères se déchaînant sur une femme qui n’est pas encore mère. Dans ce drame de la stérilité, après l’humiliation, Yerma est confrontée à l’angoisse. Aussi, Yerma lutte contre elle-même, et finira par étrangler son mari, donnant ainsi la mort à son enfant imaginaire. Yerma, est une pièce magistrale, donnée deux ans avant la guerre civile, où une femme passionnée exalte sa soif de liberté et soulève tant de clameurs, une œuvre emblématique assurant déjà à GARCIA LORCA la postérité.

Dans «Dona Rosita», l’héroïne, Rosita, fiancée à son cousin, mène une vie joyeuse jusqu'au moment où il lui annonce son départ pour l'Argentine. Comme il lui a fait le serment de revenir l'épouser, Rosita garde en secret l'espoir de ces noces. Le provisoire devient définitif, Rosita attend toujours et croit que son fiancé l'aime encore. Cette pièce de théâtre comporte une dimension politique, une allégorie baroque de la conscience moderne du temps : la fracture, née des Lumières, entre la réalité vécue et l’horizon d’attente, engendra amertume et frustration. Comment guérir du fascisme ? «Je suis catholique, communiste, anarchiste libertaire, traditionaliste et monarchiste. Je méprise qui se sacrifie à une abstraction nationaliste pour n’aimer son pays qu’un bandeau sur les yeux.», disait-il sous forme de provocation.

Pendant longtemps, Federico GARCIA LORCA est resté dans l’ombre. C’est sa pièce, «Noce de sang», qui lui a donné une grande notoriété nationale et internationale, ainsi qu’une aisance financière. Noces de sang incarne l’âpre et montagnarde Andalousie, un mélange d’amour et de haine, une farouche tradition du Romancero. Dans «Noces de sang», à la campagne espagnole, un jeune homme épouse la fille d’un riche et âpre paysan. La mère, dont les fils ont été tués lors d’une vendetta, a de mauvais pressentiments. Au retour de la messe, la jeune fille, contrainte d’épouser un homme qu’elle n’aime pas, s’enfuit avec son amant, Léonard, le jour de ses noces, dont la famille a justement une dette de sang envers ceux chez qui la jeune fille devait s’établir. Le jeune marié se lance à leur poursuite. Inspirée d’un tragique fait divers, la pièce «Noces de sang», est un chef-d’œuvre dramatique, teintée d’une beauté de la poésie. La puissance tragique de cette pièce, contraste avec la douceur de la poésie de GARCIA LORCA qui estime que la dignité a passé, avec le temps, des Princes aux paysans. «Noces de Sang», entre amour et mort, c’est un Cid rustique qui finit mal, le sang et l’honneur. En effet, c’est un drame sombre, imprégné de poésie, de piété et d’émotion. Entre la mère, le fils, la fiancée et la servante, Léonard, le ténébreux, a donc enlevé une jeune mariée. Déjà marié et père, Léonard abandonnera sa femme et son enfant, pour reprendre une jeune fille qui l’avait autrefois repoussé ; les vieilles haines de familles se réveilleront aussitôt. Léonard et son rival s’entretueront dans la forêt. La mère éplorée qui a vu périr, par la violence, son mari et ses deux fils, la fiancée qui fut déchirée entre deux sortes d’amour, l’épouse délaissée devenue veuve, pleureront ensemble sur la démence fratricide qui met les armes dans les mains des Hommes. «L’essentiel n’est ni l’individu, ni la race, mais le sentiment tragique de la vie. En prenant dans le peuple de modèles vivants, le poète ne cherche pas à les traduire dans le détail, mais à trouver en eux les grandes lignes qu’atteint leur condition humaine», écrit Enrique DIAS-CANEDO, un ami de GARCÍA LORCA.

«Une fille qui désobéit cesse d’être une fille, c’est une ennemie», écrit, dans «La maison de Bernard Alba», GARCIA LORCA. Dans ce récit, suite au décès de son second mari, la vieille Bernarda, farouche gardienne des tabous et des traditions, mène sa famille à la baguette, à savoir ses cinq filles et deux domestiques. Le père, qui n'est pas le père de le fille aînée, vient de mourir, et Bernarda a décrété que huit ans de deuil seraient respectés, comme au temps, dit-elle, de son père et de son grand-père. Les filles n'ont qu'une échappatoire : se marier. Mais être demandée en mariage quand on n'a pas d'argent sauf Augustias, une héritière ou mignonne comme Adèle, la plus jeune ; c'est un rêve quasiment inaccessible, surtout quand on a une mère qui prend prétexte de tout pour éviter qu'on puisse se marier. Angustias, grâce à son argent, va, elle, pouvoir se marier avec Pepe, l'amoureux d'Adela. Découragement, frustration, résignation, tristesse, jalousie, révolte : tout ça grossit parmi ces sœurs, s'amplifie, se propage. Elles sont contaminées par un mal intérieur qui les ronge, et auquel chacune fait face différemment. Cette pièce, achevée en 1936, ne sera jouée qu’à partir de 1945, d’abord en Argentine, et maintenant en Espagne.

Sa pièce, «Maria Pineda» achevée le 8 janvier 1925, représentée en 1927 à Barcelone et à Madrid, avec des décors de Salvador DALI, est un hymne à la République et à la liberté. Dans cette pièce poétique d’une intensité dramatique, une évocation nocturne, lunaire, enfantine de l’Espagne, visant indirectement la dictature de Miguel PRIMO RIVERA (1870-1930) récemment instituée, GARCIA LORCA chantait par avance son propre martyre. Dans ses arrière-plans historiques, le 1er octobre 1823, le roi Ferdinand, dont Goya a saisi le faciès fourbe, abolit la Constitution et rétablit l’absolutisme en Espagne. La répression s’abat sur les Lumières. L’héroïne, Mariana Pineda vit à Grenade et n’a pas vingt ans ; elle est la veuve d’un libéral et l’amante d’un royaliste. Mais elle combat dans le camp de la liberté : elle sert de boîte aux lettres entre les opposants emprisonnés et les exilés préparant la révolte. On découvre chez elle un drapeau portant la devise : «Loi, Liberté, Égalité», on l’enferme au couvent de Sainte-Marie-l’Égyptienne. On lui offre le pardon, à condition qu’elle donne des noms. Elle répond qu’elle préfère «une mort glorieuse à la honte de dénoncer une personne vivante». On la condamne au garrot. Elle est suppliciée le 26 mai 1831, sur le Campo del Triunfo et devient aussitôt une icône de la liberté andalouse : son amant publie une biographie, des poètes écrivent des sonnets, des odes, des hymnes, des drames, des paralytiques sont miraculés, les vieillards et les vieilles dames l’ont tous très bien connue, et les enfants chantent dans leurs rondes la complainte qui ouvre et ferme la pièce.

II – Federico GARCIA LORCA, le poète du mystère des choses

«Toutes les choses ont leur mystère, et la poésie, c’est le mystère de toutes les choses», dit-il. En 1919, GARCIA LORCA quittait Grenade pour Madrid et composait ses premiers poèmes, ses romances graves, sonores, magiques, chauds de toutes les couleurs, de toutes les fièvres d’Espagne, gardant au cœur la nostalgie de sa ville natale. «Heureuse, géniale, miraculeuse, éminemment gracieuse [la poésie de Federico Garcia Lorca] est aussi tragique. Et c'est là sans doute la raison profonde de son universel succès», écrit Jean CASSOU. En tant que poète, il veut échapper au mythe de sa gitanerie, à la marginalité «Le gitanisme me donne un ton d'inculture, de manque d'éducation et de poète sauvage qui ne me ressemble en rien. Je ne veux pas qu'on m'étiquette. Je sens que l'on veut m'enchaîner.», écrit-il. C’est un poète, loin de la facilité, habité par l’exigence d’un goût de l’effort, un travailleur acharné pour sortir de sa condition «S’il est vrai que je suis un poète par la grâce de Dieu, ou du diable, je le suis aussi par la grâce de la technique et de l’effort», écrit-il. Le Cante Jondo, le plus ancien chant d’Europe, est un éloge au multiculturalisme de l’Andalousie et à son trésor artistique millénaire à sauvegarder «Chaque jour qui passe, il tombe une feuille de l’admirable frondaison lyrique andalouse, les vieilles gens emportent dans leur tombe les trésors inestimables des générations passées, et l’avalanche grossière et stupide des refrains actuels altère la délicieuse ambiance populaire de toute l’Espagne. Vous avez tous entendu parler du Cante Jondo, et vous avez sûrement une idée plus ou moins exacte de ce dont il s’agit ; mais, presque à coup sûr, il évoque aux personnes non initiées à son importance historique et artistique des choses immorales, une taverne, des gens qui font la noce, une estrade dans un cabaret, des lamentations ridicules ; le cliché de l’Espagne en somme ! Il est inadmissible que les chansons les plus émouvantes et profondes de notre âme mystérieuse soient accusées d’être grossières et sales. Le Cante Jondo se rapproche du trille des oiseaux, du chant du coq et des musiques naturelles des forêts et des sources. La Siguiriya gitane commence par un cri terrible, un cri qui divise le paysage en deux hémisphères parfaits. C’est le cri des générations mortes, l’élégie déchirante des siècles disparus, c’est la pathétique évocation de l’amour sous d’autres lunes et d’autres vents. La phrase mélodique fend peu à peu le mystère des tons et fait apparaître la pierre précieuse du sanglot, larme sonore sur le fleuve de la voix. Mais aucun Andalou ne peut se soustraire à l’émotion du frisson lorsqu’il écoute ce cri, et aucun autre chant régional ne peut s’en rapprocher en grandeur poétique.» dit-il, à sa conférence du 19 février 1992, au Centre artistique de Grenade.

Le «Romancero gitano», un recueil de poésie le plus célèbre de toute la littérature espagnole, rassemblant dix-huit textes composés entre 1924 et 1927, est immense succès. C’est une «œuvre syncrétique, à la fois classique et moderne, savante et populaire, régionale et universelle, saturée d'érudition musicale et littéraire tout en paraissant spontanée» écrit Line AMSELLEM, dans la préface. Influencé par Salvador DALI, il donne à ses textes une forme des plus traditionnelles, mais GARCIA LORCA y est attiré par les idées esthétiques d'avant-garde. Rejetant le sentimentalisme, l'harmonie, et toutes les valeurs bourgeoises, GARCIA LORCA célèbre les nouveautés de l'époque : le jazz, le charleston, le cinéma ou la technique, idées sublimées dans le poème, «l'Ode à Salvador Dalí», composé en 1927 : «Une rose dans le haut jardin que tu désires. Une roue dans la pure syntaxe de l’acier. Elle est nue la montagne de brume impressionniste. Les gris en sont à leurs dernières balustrades. Dans leurs blancs studios, les peintres modernes coupent la fleur aseptique de la racine carrée. Sur les eaux de la Seine, un iceberg de marbre refroidit les fenêtres et dissipe les lierres. Ô Salvador Dali, à la voix olive ! Je ne vante pas ton imparfait pinceau adolescent, Ni ta couleur qui courtise la couleur de ton temps. Je chante ton angoisse, ô limité, limité et éternel ! Âme hygiénique, tu vis sur des marbres nouveaux. Tu fuis l’obscure selve des formes incroyables. Où atteignent tes mains, ta fantaisie atteinte, et tu jouis du sonnet de la mer dans ta fenêtre», écrit-il. «La lune vint à la forge en jupe de tubéreuse et l'enfant ouvrit sur elle, ouvrit, ouvrit ses grands yeux. Dans l'air tout ému, la lune bouge, ses bras et ses mains, en montrant, lubrique et pure, ses deux seins de dur étain. Va-t’en lune, lune, lune. S'ils arrivaient, les Gitans feraient de ton cœur une parure d'anneaux et de colliers blancs. Petit, laisse-moi danser», écrit-il dans «Complainte de la lune», un poème dédié à sa sœur Conchita. «Verte que je t'aime verte. Verte brise. Vert ramage. Le bateau est sur la mer. Au clair de lune gitane, elle ne peut voir les choses et les choses la regardent » écrit-il dans le poème à Gloria GINER et Fernando LOS RIOS.

«Un poète est plus proche de la mort que de la philosophie, plus près de la souffrance que de l’intellectuel, plus près du sang que de l’encre», écrit-il. Aussi, le thème de la mort, du sang et de la résilience, comme une sorte de prémonition, est au centre de sa création littéraire. «Il était juste cinq heures du soir, un enfant apporta le blanc linceul. Le panier de chaux déjà prêt. Et le reste n'était que mort, rien que mort. Déjà luttent la colombe et le léopard. Le glas commença à sonner, les cloches d'arsenic et la fumée et le taureau seul, le cœur offert. La mort déposa ses œufs dans la blessure», écrit-il dans «Le coup de corne et la mort». Dans son poème, «le poète dit la vérité», il revient sur le sujet, en abordant l’amour «Je veux pleurer ma peine et te le dire pour que tu m’aimes et pour que tu me pleures par un long crépuscule de rossignols où poignard et baisers pour toi délirent. Je veux tuer le seul témoin, l’unique, qui a pu voir assassiner mes fleurs», écrit-il. Dans «l’enfant Stanton», l’évocation du cancer, une maladie tueuse, est explicite «Dans la maison où il y a un cancer se brisent les murs blancs contre le délire de l’astronomie. Ma douleur saignait. Mon agonie cherchait son costume, poussiéreuse, mordue par les chiens, et toi, tu l’as accompagnée sans trembler jusqu’à la porte de l’eau sombre», écrit-il.

GARCIA LORCA retournera, à vers la fin de sa vie tragique. En effet, après ans sept de dictature, le général Miguel PRIMO de RIVERA est renversé le 28 janvier 1930, par le général DAMASON BERENGUER (1873-1953). Des troubles insurrectionnels éclatent le 12 décembre 1930 dans la province d’Aragon. Considérant que le théâtre espagnol de son temps est «fait par des porcs et pour des porcs. Il faut que nous fassions venir l’homme de la rue au théâtre», dit-il. Le 12 avril 1931, les Républicains écrasent les monarchistes. Le roi Alphonse XIII quitte le pays. Le 11 mai 1931, des couvents sont incendiés, et l’Église fait croire que ce serait un attentat des communistes. La Seconde République espagnole couvrira la période de 1931 à 1939, mais sous des attentats fascistes, avec des ripostes populaires, grèves, et à nouveau des assassinats. Pendant cette période, Federico GARCIA LORCA, sentant le poids des forces conservatrices, notamment de l’Église, animé d’un élan vital et d’une puissance créatrice, s’engage plus ouvertement en politique, en vue de poser les problèmes sociaux, à travers le théâtre. «Le théâtre est un des instruments les plus expressifs, les plus utiles, à l’édification d’un pays, le baromètre qui enregistre sa grandeur ou son déclin», écrit-il. En effet, un tiers des Espagnols étaient encore analphabètes et donc victimes de la propagande officielle. «Le théâtre, c’est de la poésie qui sort du livre, pour descendre dans la rue», écrit-il. Aussi, l’artiste eut l’idée de génie de monter une troupe ambulante, «La Barraca», un théâtre itinérant, à travers la campagne, pour éveiller les consciences des masses, éduquer en distrayant, un projet appuyé par Fernando de LOS RIOS, ministre de l’Éducation nationale. Aussi, GARCIA LORCA est ciblé par les fascistes, qui considèrent que la Barraca ne fait que diffuser la propagande des homosexuels et des marxistes. La guerre civile espagnole éclate le 17 juillet 1936, dans une ambiance délétère et une violence inouïe, dans la plus méfiance et la délation. Federico GARCIA LORCA se trouvait alors à Grenade, avec sa mère et ses sœurs, toutes trois avaient milité dans les rangs du parti républicain. Le fait que sa famille était suspecte de communisme, mettait GARCIA LORCA en mauvaise posture. Mais il était ciblé par des envieux dans sa propre ville, où ses succès retentissants, ses dons, sa chance avaient suscité la hargne de ses anciens camarades moins favorisés. Cependant, il était résolument un militant de la paix, dans «Impressions et paysages», il avait résolument dénoncé l’injustice sociale. «Je suis du parti des pauvres. Tout le monde devrait s'aimer et s'entendre», écrit-il. Il affichait parfois clairement ses idées politiques «On ne peut pas se figurer la joie qui éclatera, le jour de la Grande révolution», dit-il le 7 avril 1936, jour des pauvres.

«En ces moments dramatiques, que vit le monde, l’artiste doit pleurer et rire avec son peuple», écrit-il. En effet, lorsque la guerre civile éclate en juillet 1936, à la veille de son départ pour le Mexique, il retourne à Grenade en ignorant qu'il va au-devant d'une fin atroce. «Federico, Federico, ton sang maintenant te regarde, ce sang que tu ne voulais voir, il quitte ta face hagarde, il emprunte un visage au noir et c’est ton sang qui te regarde. Ce sang qui hurlait dans tes veines devant le miroir des arènes se reconnaissant», écrit, en 1954, Jean DELPIERRES. Il quitte le 16 juin 1936 Madrid, mais il est arrêté et enfermé le 17 août 1936, pour être exécuté le 19 août 1936. «Une lumière éblouissante et furtive nous a illuminés un instant, et s’est vite éteinte dans la nuit. Tel est ce poète dont l’œuvre ne périra pas, et qui reprend, un peu plus, chaque jour, en dépit des circonstances défavorables, sa vraie place dans la mémoire populaire», écrit, en 1959, Louis PARROT. «Il a vécu 38 ans, cinq de plus que le Christ, un de plus que Rimbaud. Les bons meurent jeunes. On sait ce que l’expérience coûte. Elle est fatale. S’il a toujours écrit, Lorca a aussi beaucoup vécu son inspiration. La mort de Lorca ne peut jeter de l’ombre sur la vie sans pareille de son écriture.», écrit Gabriel LACULLI, dans la préface des poésies de LORCA. Suivant Federico GARCIA LORCA, la mort, une grande obsession de sa contribution littéraire, n’est pas figée pour l’éternité dans le marbre. En dépit de l’inerte, la clôture définitive, émerge autre chose, du nouveau, du vivant. Quelques années après sa mort et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de Guerre froide, certains critiques dans leur animosité partisane avaient manifestement une volonté de nuire, «Voilà trente ans qu’il n’est plus, et il n’en finit pas de se révéler à nous. Son œuvre se complète. Son œuvre se précise. Paradoxalement, le mythe de Lorca s’estompe, et sa vie et son œuvre prennent des dimensions insoupçonnées.», écrit, en 1967, Marie LAFFRANQUE.

En raison de sa puissante littérature, un talisman d’immortalité, GARCIA LORCA est toujours vivant parmi nous «Je veux dormir un instant, un instant, une minute, un siècle, mais qu'ils sachent tous que je ne suis pas mort», écrit-il. Homme de solitude et de tristesse, sensible, à l'éloquence et charmeur, il possédait donc tous les dons pour répandre la joie autour de lui «On a vu l’enchanteur souverain qui, à son gré, dissipait les tristesses, faisait surgir la joie et le plaisir de vivre et mettait en fuite les ombres par sa seule présence», écrit, en Vicente ALEXANDRE, un de ses biographes espagnols. Pour le poète et prix Nobel de littérature, le Chilien Pablo NERUDA : «C'était un éclair physique, une énergie en continuel mouvement, une joie, un vif éclat, une tendresse complètement surhumaine. Sa personne était magique et brune et elle appelait la félicité».

«Si je meurs, laissez ouvertes les fenêtres de mon balcon», écrit Federico GARCIA LORCA. Son ami, Antonio MACHADO, avait réclamé, «un monument pour le poète, sur une fontaine où pleure l'eau, et qui dise éternellement : Le crime eut lieu à Grenade, dans sa Grenade», écrit-il dans ses poèmes de guerre. Aussi, la maison du poète, achetée en 1925, par ses parents, à la lisière de Grenade, est devenue un musée. Il avait foi en la culture qui libère de la servitude, une sorte de testament littéraire. «La devise de la République doit être : la Culture ! La culture, parce que ce n'est qu'à travers elle que peuvent se résoudre les problèmes auxquels se confronte aujourd'hui le peuple plein de foi, mais privé de lumière. N'oubliez pas que l'origine de tout est la lumière», disait-il, en septembre 1931, lors de l’inauguration de la bibliothèque de son village natal.

Références

I – Contributions de FGL

GARCIA LORCA (Federico), Dona Rosita la Soltera, traducteur, Albert Bensoussan, Paris, Gallimard, 2021, 224 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Complaintes gitanes, traduction et présentation de Line Anselem, Paris, Gallimard, 2015, 252 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Le Cante Jondo, traduction et préface de Line Amsellem, Paris, Allia, 2020, 96 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Impressions et paysages, Paris, Gallimard, 2015, 252 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), La maison de Bernarda Alba. Drames des femmes dans les villages d’Espagne, traduction et préface d’Albert Bensoussan, Paris, Gallimard, 2016, 224 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Le maléfice de la Phalène. Maria Pineda. Le guignol au gourdin. La savetière au gourdin. Les amours de Don Perlimpin avec Bélise en son jardin, traduction d’André Bellamiche, Paris, Gallimard, 2011 374 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Mon village et autres textes, préface de Gabriel Laculli, traduction d’André Bélamich, Paris, Gallimard, 2008, 176 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Noces de sang, traduction d’Albert Soussan, préface de de Serge Mestre, Paris, Gallimard, 2020, 288 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Poésie, traduction d’André Bellamich, Pierre d’Armangeat, Jean Prévost et Jules Supervielle, préface de Jean Cassou, Paris, Gallimard, tome I, 1962, 272, et tome II, 1966, 256 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Poète à New York, traduction de Carole Fillière et Zoraida Candarelle, Paris, Robert Laffont, 2023, 143 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Romancero Gitan, précédé de chansons et poèmes du Cante Jondo, Paris, Gallimard, 2021, 256 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Sonnets de l’amour obscur, Paris, éditions Allia, 2024, 64 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Une colombe si cruelle : Poèmes en prose et autres textes, traduction de Carole Fillière, Paris, Bruno Doucey, 2020, 106 pages ;

GARCIA LORCA (Federico), Yerma, traduction et édition d’Albert Benoussan, Paris, Gallimard, 2019, 224 pages.

II – Critiques et biographies de FGL

AUBE-BOURLIGUEUX (Jocelyne) ORTIS (José), Lorca ou la sublime mélancolie. Mort et vie de Frederico Garcia Lorca. Biographie, éditions Aden, 2009, 2048 pages ;

AUCLAIR (Marcelle), «Deuil à Grenade, Lorca au carrefour de la mort violente», Les Lettres françaises, 15 au 22 juillet 1954, n°525, pages 1 et 5 ;

AUCLAIR (Marcelle), «Federico Garcia Lorca, méconnue», Revue des Deux-Mondes, novembre 2016, pages 600-607 ;

AUCLAIR (Marcelle), Enfance et mort de Garçia Lorca, Paris, Seuil, 1968, 477 pages ;

BAUDE (Jean-Marc), Federico Garçia Lorca, la place et la force des marionnettes, Dadasco éditions, 2012, 111 pages ;

BELLAMICH (André), Lorca, Paris, Gallimard, 1962 et 1983, 288 pages ;

BENNASSAR (Bartolomé), Franco, Paris, Perrin, 2002, 416 pages ;

BENSOUSSAN (Albert), Federico Garçia Lorca, Paris, Gallimard, 2010, 448 pages ;

BERSTEIN (Serge) WINOCK (Michel), Fascisme français ? La controverse, introduction de Jean-Noël Jeanneney, Paris, CNRS, 2014, 256 pages ;

CABALLERO PEREZ (Miguel), Le public au cœur des mots de Federico Garça Lorca, Indigènes éditions, 2014, 190 pages ;

CAUSSES (Rolande), Federico Garçia Lorca, le poète assassiné, Paris, Oscar éditions, 2012, 127 pages ;

COUFFON (Claude), «À Fuente Vaqueros, sur les pas de Garcia Lorca», Le Figaro Littéraire, samedi 26 décembre 1953, page 5 ;

D. J, «Federico Garcia Lorca, première victime de la guerre civile», Afrique Magazine, 3 juillet 1947, pages 1, 4 et 5 ;

DELPIERRES (Jean), Chant funèbre pour Federico Garcia Lorca, illustrations d’Eugénio Foz, éditions Nelles, 1954, 28 pages ;

DOUCEY (Bruno), Federico Garçia Lorca, Non au franquisme, Arles, Actes Sud Junior, 2010, 95 pages ;

EL TORRES (Carlos, Hernandez), Sur les traces de Garçia Lorca, traduction d’Elsy Gomez, Coconino Press, 2015, 112 pages ;

FERNANDO (Duran, V.), «Neruda et la poésie ibérienne», Revue des Deux-mondes, novembre 2016, pages 45-53 ;

GARCIA (Michel), Le caractère andalou et l’universalité de l’œuvre de Garcia Lorca, Université de Lille, 261 pages ;

GAUTIER (Michel), Federico Garçia Lorca, le Romancero Gitano : poésies et réalités, Paris, Harmattan, 2011, 321 pages ;

GIBSON (Ian), Cheval bleu de ma folie, Federico Garçia Lorca, traduction de Gabriel Laculli, Paris, Seuil, 2011, 435 pages ;

JERPAGNON (Thérèse), «Pèlerinage chez Federico Garcia Lorca (août 1936-1996)», Revue des Deux-mondes, septembre 1996, pages 134-139 ;

LAFFRANQUE (Marie), Les idées esthétiques de Garcia Lorca, Paris, Centre de recherches hispaniques, 1967, 365 pages ;

LEVY (André), Federico Garcia Lorca, toutes les larmes vont au puits et le puits n’est jamais rempli, Le Moulin des arts, 1998, 42 pages ;

LIEBENSON (Claude), Federico Garça Lorca, images de feu, images de sang, Paris, Harmattan, 2006, 81 pages ;

MACHADO (Irley), Le public au cœur des mots de Federico Garçia Lorca, préface de Georges Gavriloff, Paris, Harmattan, 2022, 116 pages ;

MARTIN (Eutimio), Federico Garcia Lorca, un messianisme humaniste, Paris, Ellipses, 2007, 255 pages ;

MER (Jacques), Poème pour la mort de Federico Garçia Lorca, le Romancero Gitano : poésies et réalités, éditions pour le centre culturel et artisanal de Bonaguil, 1969, 40 pages ;

MONTIN (Sandrine), Politique de Lorca autour de Romancero Gitano, Loxias, 2016, 20 pages ;

PARROT (Louis), SCHVEITZER (Marcelle) GUIBERT (Armand), Federico Garcia Lorca, Paris, Pierre Seghers, 1959, 224 pages ;

RAMOND (Michèle), La question de l’autre dans Federico Garçia Lorca, Paris, Harmattan, 1998, 211 pages ;

ROS (Ilu), Federico Garçia Lorca, traduction de Carole Fillières, Paris, Robert Laffont, 2023, 360 pages ;

SCHONBERG (Jean-Louis), A la recherche de Lorca, Neuchâtel, Langage à la Baconnire, 1966, 410 pages ;

SORIANO (Serge), «Revisibiliser la mort, un souvenir d’enfance de Federico Garcia Lorca», Corps et psychisme, 2023, Vol 2, n°83, pages 133-148 ;

STERNHELL (Zeev), Histoire et Lumières, changer le monde par la raison, entretiens avec Nicolas Weill, Paris, 366 pages ;

STERNHELL (Zeev), La Droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Paris, Gallimard, 1998, 688 pages ;

STERNHELL (Zeev), Les anti-Lumières, du XVIIIe siècle à la Guerre froide, Paris, Fayard, 2006, 594 pages ;

STERNHELL (Zeev), Ni de droite ni de gauche, l’idéologie en France, Paris, Gallimard, 2012, 1075 pages ;

STERNHELL (Zeev), sous la direction de, L’histoire refoulée. La Roque, les Croix de feu et le fascisme français, Paris, éditions du Cerf, 2019, 348 pages.

Paris, le 9 février 2025 par Amadou Bal BA