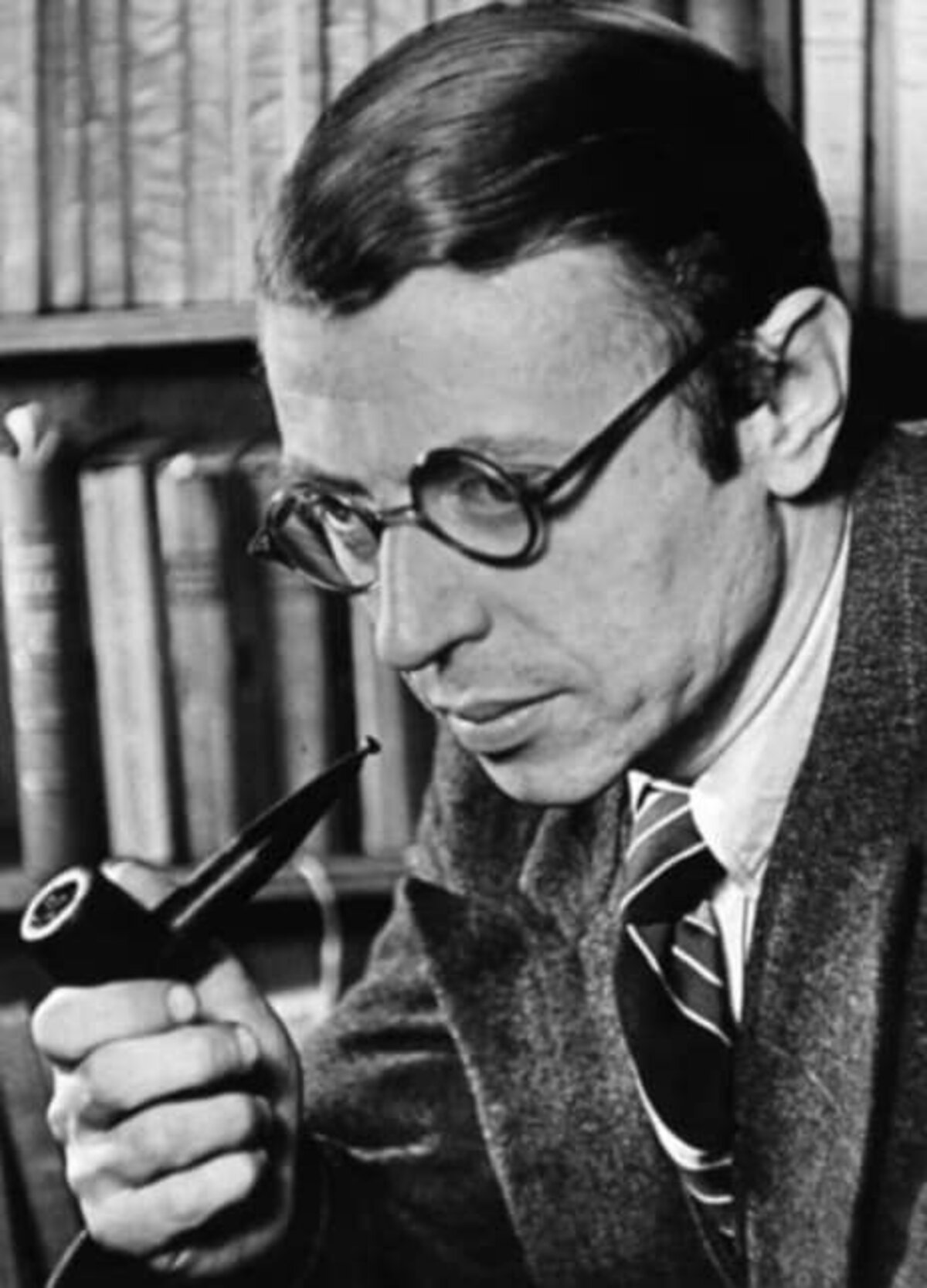

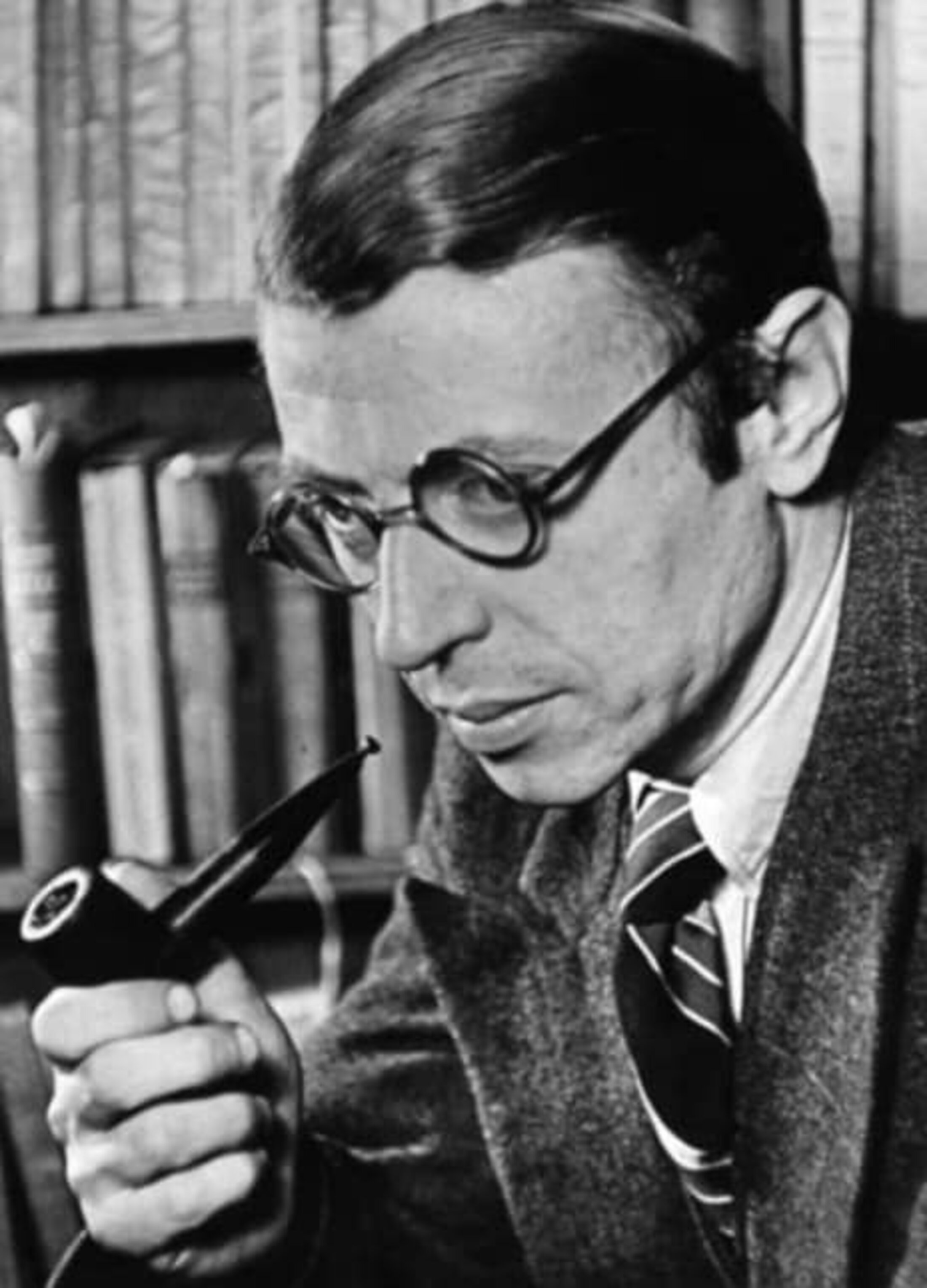

Agrandissement : Illustration 1

«Jean-Paul SARTRE (1905-1980) son engagement anticolonialiste, sa dénonciation du «Privilège de l’Homme Blanc» et sa grande solidarité avec les racisés» par Amadou Bal BA

«Un intellectuel est quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui prétend contester l’ensemble des vérités reçues» écrit, en 1972, Jean-Paul SARTRE dans «Plaidoyer pour les intellectuels». Il ne faudrait donc pas abuser de sa célébrité ou de sa compétence qu’on vous reconnaît pour faire violence à l’opinion, aux esprits faibles. Dans son engagement, «L’écrivain a choisi de dévoiler le monde à l’Homme et aux autres hommes» écrit-il. Enseignant, philosophe, écrivain, critique littéraire, essayiste, dramaturge, préfacier, chroniqueur, communiste un certain temps, anarchiste, existentialiste, la noble vie de SARTRE est fortement marquée par des combats contre le colonialisme et une grande solidarité indéfectible avec les racisés. Fondateur, à partir de 1945, de la revue «Les Temps modernes», ses différents articles ont été regroupés en plusieurs tomes baptisés, «Situations» et le Vème volume traite du «colonialisme et du néocolonialisme». Dans la présentation du premier numéro des «Temps modernes», il rappelle que l’écrivain est en situation ; tout écrit possède un sens et un écho ; l’écrivain n’a aucun moyen de fuir ses responsabilités, même en se taisant, alors il faut «qu’il embrasse étroitement son époque : Nous ne voulons rien manquer de notre temps» écrit-il. Pour cet intellectuel majeur, militant et politique, «les mots sont des pistolets chargés», la parole est donc une puissante arme de destructive massive contre l’injustice : «Parler, c’est agir : toute chose qu’on nomme n’est plus déjà tout à fait la même, elle a perdu son innocence» écrit-il, dans «Qu’est-ce que la littérature ?». Il y a donc des silences qui tuent, Voltaire s’est engagé dans l’affaire Callas, Zola dans la condamnation de Dreyfus, Gide, contre le travail forcé au Congo : «L'écrivain est en situation dans son époque, chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher» écrit-il. Aussi, SARTRE ayant son capital intellectuel et médiatique à la disposition des faibles, sa légitimité universitaire, est à l’opposé de Gustave FLAUBERT : «Flaubert représente pour moi l'opposé exact de ma propre conception de la littérature : un désengagement total et la recherche d'un idéal formel qui n'est pas du tout le mien» écrit-il dans «L’Idiot de la famille». Depuis 2021 (Décret 24 mars 2021, arrêté du 19 mai 2021), en France, des étrangers en situation régulière sont en train de basculer en France dans la clandestinité, les préfectures refusant de les recevoir, un Code de l’indigénat se met en place, avec un silence coupable. La dématérialisation des dossiers des étrangers, ce n’est pas pour faciliter et fiabiliser les procédures, mais empêcher les étrangers en situation régulière de faire valoir leurs droits ; c’est une logique digne de l’Apartheid ne concernant que les racisés et pas du tout les Ukrainiens. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas SARTRE qui a inventé le concept «d’engagement», mais un autre grand intellectuel de sa génération, disparu trop tôt, Emmanuel MOUNIER (1905-1950, voir mon article), fondateur de la revue «Esprit», un théoricien de l’existentialisme, mais il rejette la dimension athée qu’en donne SARTRE. L’engagement politique de SARTRE est tardif, ne démarrant qu’à partir de janvier 1943, en raison de la collaboration clandestine avec «Les Lettres françaises» des Communistes ; et cela lui a été reproché par ses adversaires ; mais une fois engagé, il l’a fait avec constance et panache. Amoureux de la musique, des voyages et du cinéma, mesurant un 1m58, borgne et aveugle, SARTRE symbolise, encore de nos jours, à lui tout seul, la figure du grand révolté contre la tyrannie. «On n’est pas un homme, tant qu’on n’a pas trouvé quelque chose pour quoi on accepterait de mourir» écrit-il. «Un homme n’est rien, s’il n’est pas contestant. Mais, il doit être fidèle à quelque chose. Un intellectuel, pour moi, c’est cela ; quelqu’un qui est fidèle à un ensemble politique et social, mais qui ne cesse de le contester» dit-il au «Nouvel Observateur» du 28 juin 1968. «Déjà bientôt deux millénaires, et pas un seul dieu Nouveau !» disait Friedrich NIETZSCHE (1844-1900). En réponse à cela, Alain RENAUT estime que SARTRE est le «dernier grand philosophe». En conflit avec le mandarinat, réhabilitant un humanisme débarrassé de l’ethnicité, à la hauteur des prétentions de l’universalisme français sali par l’esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme, il a combattu ce qu’il a appelé «le privilège de l’homme blanc», en vue de l’émergence d’un individu sans détermination, «Sartre fut en tout cas aussi l'un des premiers philosophes de renom, le premier peut-être, dont le trajet consacra le divorce entre production philosophique et institution universitaire» écrit Alain RENAUT.

En définitive, SARTRE est un homme de culture ayant mis sa notoriété au service d’une cause et qui défend un point de vue moral dans les grands débats de son temps. En effet, sa vaste et savante contribution littéraire ainsi que ses combats politiques contre le racisme et le colonialisme, sont de puissants marqueurs, au XXème siècle, dans la prise de conscience pour la liberté, l’égalité et la fraternité. «Il suffit qu’un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en proche l’humanité entière» écrit SARTRE, dans «Le Diable et le bon Dieu». Par ailleurs, SARTRE, véritable légende de son vivant, un homme désintéressé, est resté célèbre pour son refus du Prix Nobel de Littérature, devenant le seul écrivain à avoir jamais décliné la distinction. Ce refus est un acte réfléchi : «Les raisons personnelles sont les suivantes : mon refus n'est pas un acte improvisé. J'ai toujours décliné les distinctions officielles. Lorsque après la guerre, en 1945, on m'a proposé la légion d'honneur, j'ai refusé bien que j'aie eu des amis au gouvernement. De même, je n'ai jamais désiré entrer au Collège de France comme me l'ont suggéré quelques-uns de mes amis. Ce n'est pas la même chose si je signe Jean Paul Sartre ou si je signe Jean Paul Sartre prix Nobel. L'écrivain doit donc refuser de se laisser transformer en institution même si cela a lieu sous les formes les plus honorables comme c'est le cas» écrit-il à l’Académie du Nobel et publié dans le «Figaro» du 22 octobre 1964.

Jean-Paul SARTRE, surnommé «Poulou», est né le 21 juin 1905, à Paris 16ème. Sa mère, Anne-Marie SCHWEITZER (1882-1969), devenue veuve à 24 ans, retourne chez ses parents à Meudon, une famille d’intellectuels et de pasteurs protestants, puis à partir de 1911, à Paris 5ème, à la rue Le Goff. Enfant, Poulou aime aller au cinéma et jouer au héros, en simulant des combats à l'épée, lorsque sa mère se met au piano. Son père, Jean-Baptiste SARTRE (1874-1906), polytechnicien engagé dans la marine, fils de médecin de Thiviers (Dordogne), alors qu’il n’avait que 15 mois. Cousin d’Albert SCHWEITZER (1875-1965, voir mon article), médecin de Lambaréné (Gabon) et Prix Nobel de la paix, le petit Jean-Paul ne fréquente pas l’école élémentaire, c’est donc son grand-père maternel, Charles SCHWEITZER (1844-1935), d’origine alsacienne, républicain, agrégé en allemand, écrivain, grand pédagogue et disposant d’une riche bibliothèque, qui sera, entre conformisme et fantaisie, son percepteur. «J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout ; défense était de les faire épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais» écrit-il dans les «Mots», une géographie de son enfance. L’indifférence religieuse de ses grands-parents lui fit perdre la foi. «Je ne connais qu’une Eglise, c’est la société des Hommes» écrit-il, dans le «Diable et le bon Dieu». En 1915, élève au lycée Henri IV, à Paris, dans les petites classes, où il rencontre Paul NIZAN (1905-1940), ses enseignants le trouvent intelligent, mais «très irréfléchi». En 1917, débute, pour lui, une période difficile de 4 ans : sa mère se remarie avec Joseph MANCY (1875-1945), le directeur des chantiers navals de la Rochelle, et s'installe dans cette ville. Sa vocation littéraire semble naître à cette époque : «Ma famille s'est rompue. Je me suis retrouvé avec un monsieur qui jouait à être mon père et qui m'était totalement étranger ; çà a été constamment celui contre lequel l'écrirais. Toute ma vie.» écrit-il. En 1920, il s’inscrit à l’hypokhâgne et la khâgne, à Louis le Grand, et intègre, en 1924, l’École normale supérieure. Il y rencontre Raymond ARON (1905-1983) et Maurice MERLEAU-PONTY (1908-1961) avec qui il se lie d’amitié. Après avoir échoué à l’agrégation de philosophie en 1927, il en sort en 1928, ARON lui avait suggéré de ne pas trop rechercher l’originalité. En juillet 1929, lors de la préparation l’oral du concours, il rencontre Simone de BEAUVOIR (1908-1986, voir mon article), surnommée «Le Castor» ou «Beaver» en anglais. Ils ne se quittèrent plus. Leur union libre, radicalement opposée aux valeurs bourgeoises, de mariage, fidélité, vie de famille, des amours contingentes, servit de modèle à plusieurs générations d’intellectuels. Après son service militaire, en 1929, en météorologie, il sera professeur de philosophie au Havre de 1931 à 1936 avec une interruption de 1933-34, à l’Institut français de Berlin, pour étudier la phénoménologie d’Edmund HUSSERL (1859-1938) et Martin HEIDEGGER (1889-1976). Il sera affecté à Laon, de 1937 à 1941, à Neuilly-sur-Marne de 1941 à 1944 au Khâgne du lycée Condorcet à Paris. A partir de juillet 1944, abandonnant l’enseignement, SARTRE n’est plus un écrivain à temps partiel ; désormais, il se consacre exclusivement à sa contribution littéraire.

Jusqu’ici, individualiste, anarchisant, préoccupé par la question de l'homme seul face à un monde dénué de sens, SARTRE est resté en marge des grands combats de son époque, comme le Front populaire en 1936. «C’est dans les livres que j’ai rencontré l’univers : assimilé, classé, étiqueté, pensé, redoutable encore ; et j’ai confondu les désordres de mes expériences livresques avec les cours hasardeux des événements réels. De là, vint cet idéalisme dont j’ai mis trente à me défaire» dit-il dans «la cérémonie des adieux». En effet, à partir de 1938, son livre majeur, «La Nausée», annonce une transmutation de l’homme et de l’écrivain. Le héros de «La Nausée», Roquentin, l'Intellectuel, trahit la société des hommes : la Nausée lui a dévoilé sa contingence, cette vie brute, injustifiable. Il hait les dissimulateurs, les tricheurs et ces gens factices. Il est encore parmi les hommes, mais ce n'est plus qu'en faisant semblant d'y être, et il se sent radicalement étranger à leur comédie humaine ; il n’est plus des leurs : «Ils croyaient que j'étais comme eux, que j'étais un homme et je les ai trompés» dit-il. Ce que SARTRE appelle «la Nausée», c’est sentiment de malaise quand on se rend compte de facticité de l'existence qu’on mène : «L'essentiel c'est la contingence. Je veux dire que, par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement; les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter» fait-il dire au personnage principal, Roquentin. Par sa prise de conscience du caractère injustifiable de l'existence, Roquentin s'est exclu du monde, il est dehors. Il a percé le jeu, il a compris que tout le monde jouait, mais du coup il s'est mis lui-même hors-jeu, il est seul. Finalement, SARTRE laisse le choix à l’Homme dans une vision pourtant sombre de l’existence et de la société. Sa liberté est essentielle. Toutefois, ce qui fait la force de l'Homme, c'est sa faiblesse, car sa liberté est née du découragement, du doute et de la détresse. Par conséquent, SARTRE indique désormais une direction dans ses écrits, la question du choix, de l'engagement et de la liberté assumée dans la situation. Pour SARTRE, la liberté est inséparable de la responsabilité «Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut, mais on est responsable de ce que l’on est» écrit-il. Or, les racisés, endurant en permanence des humiliations, se comportant en spectateurs irresponsables, refusant de se prendre en charge, portent donc une grande part de responsabilité dans leur servitude perpétuelle. «L’homme se fait ; il n’est pas tout fait d’abord, il se fait en choisissant sa morale» écrit-il.

En 1940, pendant sa captivité : pour Noël, dans le Stalag à Trèves, SARTRE, pourtant un philosophe athée, écrit et met en scène une pièce, «Bariona», sur la nativité du Christ. La pièce est un succès dans le camp de prisonniers, et il découvre donc ses talents de dramaturge. En 1943, SARTRE écrit une tragédie, «Les Mouches», un clin d’œil à la tragédie grecque, dans laquelle Oreste veut venger l'assassinat de son père Agamemnon, en tuant son beau-père Egisthe, et sa mère Clytemnestre. SARTRE, en pleine Occupation, dénonce l’oppression du peuple français par les Nazis et le régime de Vichy. SARTRE fait l’éloge de la nécessité, pour se libérer, de se défaire des illusions de la culpabilité, en assumant ses choix, y compris par le recours à la violence, la force devenant légitime pour se libérer de la tyrannie. Fin mai 1944, SARTRE publie son œuvre importante philosophique, mais passée au début inaperçue, «L’être et le néant», inspirée de la théorie phénoménologique de l'existence et traitant des thèmes récurrents, à savoir la conscience, l’intentionnalité ou la transcendance, le rapport à autrui, la liberté. Nous ne sommes rien d’autre que ce nous faisons. Du moins nous sommes, plus exactement, ce que nous faisons de ce que les autres ont d’abord fait de nous, reconnaissant ainsi le poids des aliénations contractées dès la toute petite enfance, et d’où la nécessité d’une prise de conscience pour créer les conditions de notre liberté. «Quand on ne sait pas qui on est, on saura jamais où est-ce qu’on va» dit en substance un proverbe africain. Dans cet esprit de dépendance permanente des racisés, ces chaînes invisibles, pour se libérer, chaque individu doit examiner ses marges de manœuvre, son potentiel et donc ses possibilités, en refusant de s’en remettre constamment aux autres. L’individu est donc entièrement libre des choix qu’il assigne à sa vie.

En 1944, «Huis clos» est une riposte contre la révocation, le 17 juin 1943, par les pétainistes de Simone de BEAUVOIR, la prêtresse du féminisme, de son poste d’enseignante. L’individu, ou précisément la Femme, doit pouvoir affirmer et défendre sa liberté. En écrivant, dans «Huis clos», que «Pas besoin de gril : l’enfer, c’est les autres», SARTRE ne stigmatise pas la méchanceté des hommes entre eux, mais il met l’accent sur le fait que c’est par ma propre conscience que je vis en enfer, étant entendu que l’autre ne fait que me regarder, c’est-à-dire me révéler à moi-même. Par conséquent, là aussi, ce n’est pas le regard des Maîtres qui définit le racisé, «I Am Not Your Negro» a dit fort justement James BALDWIN (1924-1987, voir mon article) ; ce qui définit donc le racisé, ce ne sont pas ces calomnies permanentes, le racisme étant défini par Albert MEMMI (1920-2020, voir mon article), comme «une dévalorisation de l’autre en vue d’en tirer profit». La racisé doit donc, dans l’assertivité, affirmer et poser sa liberté, dans une conscience de soi. En effet, dans «Huis clos», une lesbienne, une infanticide et un goujat qui ont tous péché contre la morale familiale : même en enfer où ils sont punis, ils continuent à se draguer. La pièce suscita un scandale ce qui provoqua de sortir SARTRE de l’anonymat. Il est devenu un personnage public engagé, un dramaturge incontestable de la Résistance, sinon pour le symbole de la Résistance intellectuelle de son temps.

En 1947, SARTRE protesta, énergiquement, contre les attaques des communistes portées à la mémoire de son ami, Paul NIZAN qui avait dénoncé le Pacte Germano-soviétique. En 1948, «Les Mains sales» furent interprétées, à tort, comme pièce anticommuniste. «J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde» écrit Paul NIZAN à l’incipit de son Aden Arabie. «J'en pourrais parler, moi aussi ; et mesurer la dénivellation vertigineuse entre ce que l'on a voulu faire et ce que l'on a fait, entre les espoirs de la vingtième année, si vigoureusement fleurissants autour des pelouses de la rue d'Ulm, et le bilan au bord de la vieillesse» écrit SARTRE dans la préface «d’Aden, Arabie» édition de 1960. Dans sa préface, SARTRE a fait le procès d’une gauche qui n’était plus alors, selon lui, en 1960, qu’un «grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis. Les uns trahissent, les autres s’encroûtent», avait-il en faisant allusion au premier chef de la SFIO et du Parti communiste. Entre 1952 et 1956, SARTRE entame la rédaction de son autobiographie, une conversion de l’idéalisme bourgeois au réalisme révolutionnaire qui finalement ne paraîtra qu’en 1964, sous le titre «Les Mots», et lui valut le Prix Nobel, refusé. Les «Mots» sont une perle littéraire truffée de polysémies, de métaphores digne de PROUST, de figures d’opposition, de figures de style, de procédés comiques, une écriture baroque et des métaphores. Après la rupture avec le Parti communiste français, SARTRE s’engagea résolument dans la défense des racisés. Pendant la guerre d’Algérie, il soutint le F.L.N., dénonça la torture pratiquée par les forces coloniales et signa le «Manifeste des 121».

La théorie de l'existentialisme est l'un des viatiques de la pensée de Jean-Paul SARTRE, les plus puissants et précieux legs aux racisés encore empêtrés dans la soumission, la dépendance, la consommation et la victimisation. «Chaque homme doit inventer son chemin» écrit-il dans «Les Mouches». En effet, l’individu restant maître de son destin, est un être fondamentalement libre, non régi par le déterminisme ; il peut donc construire son projet de vie. «L’Homme qui se croit déterminé, se masque sa responsabilité» écrit-il. Eminent Philosophe de la liberté, SARTRE estime : «Si, en effet, l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais l’expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée ; autrement dit, il n’y a pas de déterminisme, l’homme est libre, l’homme est liberté» dit-il. Par conséquent, pour SARTRE, il n’y a pas de nature humaine ; le propre de l’homme est, a contrario des objets, comme le coupe-papier, de n’en pas avoir ; l'existence de l'homme précède son essence, lui laissant la liberté et la responsabilité de ses choix : «L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de l’existentialisme» dit SARTRE. «Nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action impliquent un milieu et une subjectivité humaine. L' existentialisme n'est pas autre chose qu'un effort pour tirer toutes les conséquences d'une position athée cohérente. Il ne cherche pas du tout à plonger l'homme dans le désespoir. L'existentialisme est un optimisme, une doctrine d'action» écrit-il dans «l’existentialisme est un humanisme». Par conséquent, c’est doctrine est le refus de l’abdication de sa liberté, un combat contre la résignation : «Je voudrais ici défendre l’existentialisme contre un certain nombre de reproches qu’on lui a adressés. On lui a d’abord reproché d’inviter les gens à demeurer dans un quiétisme du désespoir, parce que, toutes les solutions étant fermées, il faudrait considérer que l’action dans ce monde est totalement impossible, et d’aboutir finalement à une philosophie contemplative, ce qui d’ailleurs, car la contemplation est un luxe, nous ramène à une philosophie bourgeoise» dira SARTRE. Le message de SARTRE est de dire aux vaincus, rien n’écrit à l’avance ; ils ne sont pas condamnés depuis les temps de l’esclavage, à être relégués au rang des indigènes. «Chaque homme doit inventer son chemin» écrit-il dans «Les Mouches». En investissant les principaux lieux de décisions politiques, économiques, ils retrouveront leur dignité ; le respect, comme le partage du gâteau, ne se donnent pas, ils se conquièrent. «L’homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde entier et de lui-même en tant que manière d’être» écrit, dans «l’être et le néant», SARTRE. «Ce qui est terrible, ce n’est pas de souffrir, ni de mourir, mais de mourir en vain» écrit SARTRE, dans «Situation III».

Très tôt, c’est Simone de BEAUVOIR qui fait découvrir à SARTRE, par sa fréquentation de Richard WRIGHT (1908-1960, voir mon article), la condition des Noirs américains confrontés à la ségrégation raciale. Pour Simone de BEAUVOIR, le racisme et l’ethnocentrisme sont des créations de l’homme blanc, pour mieux conforter ses privilèges. «De même qu’en Amérique il n’y a pas de problème noir mais un problème blanc ; l’antisémitisme n’est pas un problème juif : c’est notre problème ; ainsi le problème de la femme a toujours été un problème d’hommes» écrit-elle dans «Deuxième sexe». Frantz FANON écrira «Ayons le courage de le dire : c’est le raciste qui crée l’infériorisé». Les Noirs, venus combattre à la Première et à la Seconde guerre mondiale le fascisme, sitôt rentrés en Amérique, ont été vite ravalés à leur condition d'esclaves. «Le devoir d’un intellectuel est de dénoncer l’injustice partout» dit SARTRE au journal «Combat». En 1944, SARTRE, alors journaliste pour le Figaro, envoyé aux États-Unis ; on lui déconseille de ne pas s’intéresser à la condition des Noirs «Si vous n’êtes pas citoyen des Etats-Unis, n’abordez pas le problème noir ; vous risquez de blesser vos interlocuteurs par les réflexions que vous jugerez les plus innocentes ; et puis, même si vous fautes preuve de tact, vous donnerez l’impression que vous vous mêlez, sans y être invité, à une querelle de famille» écrit-il dans le Figaro littéraire. En intellectuel, SARTRE a l’habitude de se mêler de ce qui ne le regarde pas. «J’en ai parlé, pourtant, et j’en écris aujourd’hui ; c’est, d’abord, que cette question, qu’on pouvait peut-être éluder il y a vingt ans, est devenue pour l’Amérique un problème national, dont la guerre accroît encore l’urgence. Ensuite c’est que j’ai rencontré ici un esprit nouveau : lorsque je m’inquiétais du sort des nègres, loin que les Américains détournassent la conversation, ils s’empressaient de me renseigner, ils s’ingéniaient à me mettre en contact avec des spécialistes des questions noires, avec ces Noirs» écrit-il. Les Noirs, en dépit de l’abolition de l’esclavage, sont une minorité invisible, des citoyens de troisième classe : «En ce pays, fier à juste titre de ses institutions démocratiques, un homme sur dix est privé de ses droits politiques ; en cette terre d’égalité et de liberté vivent treize millions d’intouchables : voilà le fait. Ils s’acquittent de leur tâche comme des machines et vous ne devez pas plus prendre garde à eux que s’ils étaient des machines. Pas une de leurs paroles, pas un de leurs gestes, pas un de leurs sourires ne vous sont destinés» écrit SARTRE. «Partout dans le Sud on pratique la ségrégation : il n’est aucun lieu public où l’on voie blancs et noirs se mélanger. L’accès des théâtres, des restaurants, des cinémas, des bibliothèques, piscines, etc., que fréquentent les blancs est interdit aux Noirs. Dans le Nord, la condition des noirs est meilleure. Ils votent ; la ségrégation est moins stricte et moins visible. La ségrégation, si elle fois plus se voit moins, a des effets cent néfastes, car elle s’exerce dans le domaine mains du logement. A l’origine, lorsqu’un nègre parvenait à s’installer dans un immeuble, les Blancs désertaient tout le pâté des maisons. Aussi, dans beaucoup de villes du Nord, des associations locales de propriétaires se sont formées, dont les membres s’engagent à ne jamais accepter de locataires noirs» écrit SARTRE dans le Figaro. A la base du racisme des Blancs, la menace que les Noirs deviennent majoritaires, une théorie du «Grand remplacement» avant l’heure : «A la base de la négrophobie, il y a une terreur irraisonnée de la «négrification». Ils étaient 800 000 au siècle dernier (XIXème siècle) ; à présent, les voilà 13 millions. L’Amérique n’est pas assez peuplée. Il n’y a pas d’apparence que la marée noire soit à craindre. En fait, se cache derrière cet argument, un souci obsédant et passionnel, d’éviter tout contact avec le Noir. Les racines de cette terreur sont plus profondes ; ce que symbolise le commerce sexuel avec la race noire. Le Sud a peur de la ruine, il ne pourra pas plus cher les Noirs qu’il ne le fait» écrit SARTRE. Il aborde aussi la question de la situation des Noirs aux Etats-Unis, dans «L’être et le néant», les Noirs ne sont pas considérés comme des sujets libres, mais sont réifiés par le regard des autres. La guerre a apporté de profondes modifications, une prise de conscience des Noirs, des esprits s’ouvrent à la culture et à l’émancipation. Il nous livre sa version et son expérience de cette ville qualifiée de «coloniale». En 1946, dans «la putain irrespectueuse», SARTRE dénonce le racisme aux Etats-Unis. Un homme noir appelé “Le Nègre” est accusé à tort du viol d’une prostituée, Lizzie, dans le wagon d’un train en pleine course vers le sud des Etats-Unis. L’auteur de la machination n’est autre que le fils d’un sénateur qui manipule les discours pour se blanchir les mains plus que sa peau ne lui en fait déjà cadeau. Peau blanche et verbe haut, il se pavane spontanément le menton en l’air. SARTRE, à la fin de «L’Être et le Néant» en 1943, annonçait un prochain ouvrage, un «Traité de morale», qui répondrait à la question pour lui centrale : la liberté peut-elle se prendre elle-même pour valeur ? En avril 1965, très peu de temps avant la date prévue pour son séjour à l’université de Cornell, SARTRE décida de ne pas se rendre aux Etats-Unis, en signe de protestation contre la guerre américaine au Viêt-Nam. «Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent» écrit-il dans «Le diable et le bon Dieu». En effet, il exposa les raisons de l’annulation de son voyage aux Etats-Unis, à travers la relation entre la morale et l’histoire. «La vie humaine est sacrée, il n’est pas d’existence qui vaille qu’on lui sacrifie d’autres existences» écrit-il.

Par ailleurs, SARTRE est le premier intellectuel majeur, en raison de sa grande proximité avec Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001), Alioune DIOP (1910-1980) et Aimé CESAIRE (1913-2008) voir mes articles, en pleine période coloniale, à inaugurer, à partir de 1948, une série de préfaces, dont «Orphée Noir», où se manifeste son engagement anticolonialiste : C’est «la manifestation d’une présence noire qui, en bouleversant l’ordre colonial, des mots et des choses, modifie du même coup la conscience que le lecteur blanc a de lui-même et de sa situation» écrit Hubert TARDY-JOUBERT. «Cette poésie qui paraît d’abord raciale est finalement un chant de tous et pour tous. En un mot, je m’adresse ici aux Blancs et je voudrais leur expliquer ce que les Noirs savent déjà : pourquoi c’est nécessairement à travers une expérience poétique que le Noir, dans sa situation présente, doit d’abord prendre conscience de lui-même et, inversement, pourquoi la poésie noire de langue française est, de nos jours, la seule grande poésie révolutionnaire» écrit SARTRE dans la préface de «l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre», éditée à l’occasion du bicentenaire de l’abolition de l’esclavage, dite «Orphée noir». En particulier, SARTRE dénonce, violemment, le privilège de l’homme blanc. «Qu’est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires ? Qu’elles allaient entonner vos louanges ? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu’à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux ? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d’être vus. Car le blanc a joui trois mille ans du privilège de voir sans qu’on le voie ; il était regard pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l’ombre natale, la blancheur de sa peau c’était un regard encore, de la lumière condensée. L’homme blanc, blanc parce qu’il était homme, blanc comme le jour, blanc comme la vérité, blanc comme la vertu, éclairait la création comme une torche, dévoilait l’essence secrète et blanche des êtres. Aujourd’hui ces hommes noirs nous regardent et notre regard rentre dans nos yeux ; des torches noires, à leur tour, éclairent le monde et nos têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le vent» écrit-il dans «Orphée noir». SARTRE soutient ostensiblement la Négritude, considérée comme une poésie révolutionnaire : «Je voudrais montrer par quelle voie on trouve accès dans ce monde de jais et que cette poésie qui paraît d’abord raciale est finalement un chant de tous et pour tous. En un mot, je m’adresse ici aux blancs et je voudrais leur expliquer ce que les noirs savent déjà : pourquoi c’est nécessairement à travers une expérience poétique que le noir, dans sa situation présente, doit d’abord prendre conscience de lui-même et, inversement, pourquoi la poésie noire de langue française est, de nos jours, la seule grande poésie révolutionnaire» écrit-il dans «Orphée noir». SARTRE prône un racisme antiraciste, une fierté d’être Noir, une jonction des luttes, une solidarité entre tous les opprimés du monde «Le Nègre ne peut nier qu'il soit nègre ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore : il est Noir. Ainsi est-il acculé à l'authenticité : insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de «Nègre» qu'on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir, en face du blanc, dans la fierté. L'unité finale qui rapprocher tous les opprimés dans le même combat doit être précédée aux colonies par ce que je nommerai le moment de la séparation ou de la négativité : ce racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse mener à l'abolition des différences de race. Le premier révolutionnaire sera l'annonciateur de l'âme noire, le héraut qui arrachera de soi la négritude pour la tendre au monde, à demi prophète, à demi partisan. La poésie nègre est évangélique, elle annonce la bonne nouvelle : la négritude est retrouvée.» écrit-il.

Quand Alioune DIOP a voulu en 1947, lancer sa revue et sa maison d’édition, Présence Africaine, au Quartier Latin, il a fait appel à un comité de soutien prestigieux, dont SARTRE, afin d’échapper à la censure coloniale. Son ambition d’éditeur pouvait bien contrarier les Maîtres : «Nous étions, à Paris, un certain nombre d’étudiants d’Outre-mer qui, au sein des souffrances d’une Europe, s’interrogent sur son essence et l’authenticité de ces valeurs. Nous nous sommes groupés pour étudier la situation et les caractères qui nous définissaient nous-mêmes», dit Alioune DIOP dans son fameux article «Niam N’goura» paru dans le premier numéro de 1947 de Présence Africaine. «Niam n’goura, Wona Niam Paya», est un diction peul signifiant, littéralement, «mange pour que tu vives, ce n’est pas manger pour que tu t’engraisses». La Revue Présence Africaine permet aux Noirs de France de se définir et d’exister et existe toujours à la rue des Ecoles.

Intellectuel de la contestation SARTRE s'est surtout illustré pour son engagement sans faille aux côtés des colonisés, notamment lors des guerres coloniales meurtrières et les luttes pour l'indépendance. «Un intellectuel est quelqu’un qui est fidèle à un ensemble politique et social, mais qui ne cesse de le contester» écrit SARTRE. En effet, dans ces indignations constamment sélectives, SARTRE a tranché «La violence est injuste d’où qu’elle vienne» écrit-il dans «Le diable et le bon Dieu». L’anticolonialisme de SARTRE est précoce puisqu’il défend les mouvements nationalistes marocains et tunisiens dès 1948. Mais c’est sa lutte pour une Algérie indépendante qui fut son combat le plus marquant et peut-être le plus «La guerre d’Algérie, ce fut sa guerre. Sartre est passé à côté de la guerre d’Espagne, à côté du Front populaire. Il aura donc manqué tous les grands événements politiques de son temps, sauf celui-là, la guerre d’Algérie. Qui fut, en quelque sorte, la rencontre d’une grande cause avec une grande personnalité», comme le dit Roland DUMAS, avocat des «Porteurs de valises» propos cités par Annie COHEN-SOLAL. Sa revue, les «Temps modernes», fut saisie, à plusieurs reprises, pour avoir dénoncé les tortures en Algérie et sa maison plastiquée. En effet, la revue «Les Temps modernes», de SARTRE, dès le départ, le 1er novembre 1954, prend des positions de pointe dans la contestation de la guerre d’Algérie. Pour les conservateurs, l’Algérie étant la France, SARTRE cristallise alors sur sa personne, à cette occasion, la haine des fervents colonialistes. Cette revue dénonce l’oppression coloniale, économique et idéologique, et la violence propre à la réduction de l’autre, le colonisé, au rang de sous- humain. Ces articles des «Temps modernes», sont relayés et amplifiés par SARTRE, pour qui, la colonisation est un véritable système oppressif, réduisant l’humain à la bête. Le colonialisme, une honte pour la France, est un système «C'est que la colonisation n'est ni un ensemble de hasards ni le résultat statistique de milliers d'entreprises individuelles. C'est un système qui fut mis en place vers le milieu du XXème siècle, commença de porter ses fruits vers 1880, entra dans son déclin après la première guerre mondiale et se retourne aujourd'hui contre la nation colonisatrice» écrit-il dans «les Temps modernes», de mars-avril 1956. Il en appelle à la résistance contre cette force brutale «La violence n’est pas un moyen parmi d’autres d’atteindre la fin, mais le choix délibéré d’atteindre la fin par n’importe quel moyen» écrit-il. Sitôt la guerre en Indochine (19 décembre 1946 -21 juillet 1954) achevée, avec la débâcle à Dien-Bien, une autre guerre éclate en Algérie, le 1er novembre 1954, mais les germes de ce conflit remontent aussi au grave massacre à Sétif du 8 mai 1945 «Les néocolonialistes pensent qu’il y a de bons colons et des colons très méchants. C’est par la faute de ceux-ci que la situation des colonies s’est dégradée» écrit SARTRE. C’est en ce sens que cet artiste engagé, multiplie les analogies entre l’occupation allemande et le comportement des colons en Algérie. Multiplication d’autant plus féroce que la France se réclame sans cesse des Droits de l’homme. SARTRE avait un projet utopique, contribuer à «l’émergence d’un homme neuf» dans les pays colonisés. «Le monde est iniquité ; si l’acceptes, tu es complice, si tu le changes tu es bourreau» écrit-il dans «le diable et le bon Dieu».

SARTRE, par sa production littéraire et ses préfaces a appuyé les auteurs du tiers-monde notamment Frantz FANON dans le combat des idées pour l'émancipation des peuples africains. «Il n'y a pas si longtemps, la terre comptait deux milliards d'habitants, soit cinq cent millions d'hommes et un milliard cinq cent millions d'indigènes. Les premiers disposaient du Verbe, les autres l'empruntaient. Entre ceux-là et ceux-ci, des roitelets vendus, des féodaux, une fausse bourgeoisie forgée de toute pièce servaient d'intermédiaires. Aux colonies la vérité se montrait nue ; les «métropoles» la préféraient vêtue ; il fallait que l'indigène les aimât. Comme des mères, en quelque sorte. L'élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d'élite» écrit-il, en 1961, dans cette préface des «Damnés de la terre». Il s’adresse non seulement aux colonisés, mais aussi aux Blancs libéraux : «Venez écouter ce texte qui n’est pas écrit pour vous, qui ne vous parle pas, qui vous exclut de son public, et venez découvrir pourquoi il a fallu qu’il s’adresse plutôt à ceux qui vivent dans l’état de décolonisation, c’est-à-dire dans un état où ils ne sont ni complètement morts, ni complètement vivants. Venez écouter ces voix qui ne vous implorent plus, qui ne cherchent plus à être incluses dans votre monde, ne se préoccupent plus de savoir si oui ou non vous les entendez ou les comprenez» écrit-il dans sa préface des «Damnés de la terre». Si le projet de l’Empire colonial est dans l’impasse, c’est que personne n’a pas pris la peine d’écouter les justes revendications des Africains «Les pères, créatures de l’ombre, vos créatures, c’étaient des âmes mortes, vous leur dispensiez la lumière, ils ne s’adressaient qu’à vous, et vous ne preniez pas la peine de répondre à ces zombies» écrit SARTRE. L’Empire colonial, c’est l’hypocrisie et le racisme, le prétendu «universalisme» ce n’est que le privilège de l’homme blanc, le mensonge d’une nation orgueilleuse qui n’est que l’ombre d’elle-même : «Quel bavardage : liberté, égalité, fraternité, amour, honneur, patrie, que sais-je ? Cela ne nous empêchait pas de tenir en même temps des discours racistes, sale nègre, sale juif, sale raton» écrit SARTRE. Les nouvelles générations refusent l’assimilation «Une autre génération vint, qui déplaça la question. Ses écrivains, ses poètes, avec une incroyable patience essayèrent de nous expliquer que nos valeurs collaient mal avec la vérité de leur vie, qu'ils ne pouvaient ni tout à fait les rejeter ni les assimiler. En gros, cela voulait dire : vous faites de nous des monstres, votre humanisme nous prétend universels et vos pratiques racistes nous particularisent» écrit-il. «Quand Fanon, au contraire, dit de l'Europe qu'elle court à sa perte, loin de pousser un cri d'alarme, il propose un diagnostic. Fanon mentionne au passage nos crimes fameux, Sétif, Hanoï, Madagascar, mais il ne perd pas sa peine à les condamner : il les utilise. La Métropole s'est contentée de payer quelques féodaux : là, divisant pour régner, elle a fabriqué de toute pièce une bourgeoisie de colonisés. Fanon ne dissimule rien : pour lutter contre nous, l'ancienne colonie doit lutter contre elle-même. Le colon n'a qu'un recours : la force, quand il lui en reste ; l'indigène n'a qu'un choix : la servitude ou la souveraineté» écrit-il. Dans «Situation, V» sur le colonialisme, SARTRE décrit le colonialisme comme un système d’exploitation économique, selon son processus de conquête et de domination et enfin selon le racisme étant un moyen de légitimation de cette domination. Par conséquent, dans cette préface sur les «Damnés de la terre», SARTRE estime que la violence est légitime pour se soustraire à cette domination. «Faute de pousser le massacre jusqu’au génocide et la servitude jusqu’à l’abêtissement, [le colon] perd les pédales, l’opération se renverse, une implacable logique la mènera jusqu’à la décolonisation» écrit SARTRE, dans la préface des «Damnés de la terre».

Atteint de semi-cécité à partir de 1974, grand consommateur de Whisky, et victime d’attaques cardiovasculaires régulières, SARTRE sent tout l’abandonner : «Mon métier d'écrivain est complètement détruit. L'unique but de ma vie c'était d'écrire. En un sens çà m'ôte toute raison d'être : j'ai été et je ne suis plus, si vous voulez» dit-il en 1975. A la suite d’un œdème pulmonaire, Jean-Paul SARTRE, qui se confondait avec l’histoire intellectuelle de France, disparaît le 15 avril 1980 à l’hôpital Broussais, à Paris 14ème. Une foule immense l’accompagne le 19 avril 1980 au cimetière de Montparnasse, à Paris, il sera rejoint, en 1986, par Simone de BEAUVOIR. Il faut remonter à 1885, aux obsèques de Victor HUGO, pour avoir une idée de l’hommage spontané, simple, mais grandiose des Parisiens, d’un artiste du refus, plus 50 000 personnes. C’est une toute époque anticolonialiste, antiraciste et contre le privilège de l’homme blanc qui est inhumée : «Être mort, c’est être en proie aux vivants» disait-il. La très discrète, Arlette ELKAIM SARTRE (1935-2016), sa fille adoptive, fut la légataire universelle de ses œuvres.

Jean-Paul SARTRE quelle postérité et pourquoi écrit-on ?

Dans son autobiographie, «Les Mots» SARTRE s'attaque avec virulence au mythe de l’immortalité, selon lequel un grand écrivain se survit par son œuvre. Pour lui, dans ses mémoires, désirer une telle immortalité par les livres, c'est refuser la vie présente au profit d'un avenir posthume, par une attirance coupable pour les figures de mort. Et pourtant, il écrira dans les Mots, «écrire, c'est augmenter d'une perle le sautoir des Muses, laisser à la postérité le souvenir d'une vie exemplaire, défendre le peuple contre lui-même et contre ses ennemis, attirer sur les hommes par une Messe solennelle la bénédiction du Ciel».

SARTRE incontestablement a dominé sa génération, et jusqu’à présent, qu’on l’admire ou le combatte, il n’a pas encore eu de successeur ; il ne laisse personne indifférent. «Qu’on parle de moi, en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi» disait Léon ZITRONE (1914-1995). Maurice BARRES, André GIDE et SARTRE, «Tous les trois ont été admirés, détestés, imités ; tous les trois ont marqué leur époque de leur influence, sur plusieurs générations» écrit Michel WINOCK. En effet, «Sartre va polariser toute la jeunesse en quête de directives. Un nouveau palier se construit, où siégera pour un temps la vérité de demain. Nous autres, nous n’avons plus qu’à disparaître ; les uns dans la réprobation, les autres dans l’oubli» écrit Roger MARTIN du GARD. La pensée de SARTRE n’est pas aussi morte que certains s’acharnant à le proclamer insignifiant et veulent le rendre inaudible. Dans cette entreprise de démolition contre le penseur de la révolte, l’angle d’attaque commode est bien connu : Raymond ARON, qui était à Londres, serait un intellectuel lucide, et SARTRE, prisonnier dans les Stalags, serait en permanence dans l’erreur. Pour ses détracteurs, qui ne le jugent que sur la base de ses idées politiques et non sur sa contribution littéraire, SARTRE se serait fourvoyé ; il est «un génie dévoyé» suivant Pierre de BOISDEFFRE, «l’improbable salaud», ou «la conscience haïe de son siècle» pour Bernard LALLEMENT. Jacques JULLIARD du Figaro est particulièrement sévère avec SARTRE qualifié de «Mauvais romancier, dramaturge injouable, philosophe prolixe mais sans originalité, c’est un libertaire qui a encensé toutes les dictatures, une grande âme qui a justifié tous les massacres, pourvu qu’ils se réclament du socialisme (…). C’est un imposteur de bonne foi qui a réservé sa sévérité, parfois sa rage aux régimes libéraux et qui a fait de l’affichage de la mauvaise conscience de l’écrivain l’alibi de son confort intellectuel. C’est bien le seul domaine où il a engendré des disciples jusqu’à nos jours».

En fait, d’une grande probité morale, SARTRE est un écrivain post-colonial, ayant fortement influencé notamment Edouard GLISSANT (1928-2011) et Patrick CHAMOISEAU. «Écrivains et philosophes, ils (SARTRE, GLISSANT et SOLLERS) ont tous les trois marqué leur temps, qu’ils ont tourné vers l’art, l’histoire et l’anthropologie, ouvrant des perspectives philosophiques inédites, réinventant des expériences singulières et collectives, assurant les mutations d’une pensée vivante, multiple, alerte. Avec eux l’écriture devient explosive, brise la narration et les carcans, qu’ils soient esthétiques et idéologiques» écrit Aliocha WALD-LASOWSKI. Auteur de la modernité, les combats de SARTRE restent d’une grande actualité, «Présentes à tous les carrefours de la modernité, points de passage et de croisement de la politique, de la philosophie et de l’esthétique, les idées de Sartre ne se limitent pas à des propositions théoriques définitives ou à des positions fixes d’engagement politique et idéologique : au contraire, elles s’inscrivent dans une révolution permanente des pouvoirs du langage, dans un renouvellement constant des formes de la communication avec les autres, dans un questionnement continu de l’étrangeté du monde à travers de nouvelles pratiques d’écriture et de pensée. Sartre est un philosophe polyphonique et polygraphe qui ne cesse de repenser la conscience, la liberté et l’histoire» écrit en 2011, Aliocha WALD-LASOWSKI. Par conséquent, la création littéraire et philosophique de SARTRE, la plus importante du XXème siècle traduite en plusieurs langue, atteste qu’il est constamment au centre du débat des idées : «Sartre est un grand philosophe ou même un écrivain important ou un prophète», suivant Thomas MOLNAR. Qualifié de penseur, d’inventeur de la liberté, ou de philosophe de la contestation, SARTRE symbolise «l’intellectuel total, présent sur tous les fronts de la pensée, philosophe, critique, romancier, homme de théâtre» écrit Pierre BOURDIEU. «Avec la disparition de Sartre, une époque d’engagements et de refus des corsets de la bienséance a semblé se refermer. L’exhibitionnisme médiatique ou l’enfermement universitaire ont ensuite caractérisé deux pôles du monde intellectuel» écrit Anne MATHIEU.

De nos jours, pour ma part, l’actualité de SARTRE réside dans le fait que l’Empire ne veut pas mourir, mais aussi, les diasporas africaines sont devenues comme les Juifs d’Europe pendant l’Occupation. En effet, SARTRE a bien relaté les circonstances de la défaite de la pensée républicaine en 1940, la bassesse de certaines personnes, mais aussi l'héroïsme et la grandeur des Résistants. «Ils sont vivants, mais la mort les a touchés : quelque chose est fini ; la défaite a fait tomber du mur l'étagère aux valeurs. Pendant que Daniel, à Paris, célèbre le triomphe de la mauvaise conscience, Mathieu, dans un village de Lorraine, fait l'inventaire des dégâts : Paix, Progrès, Raison, Droit, Démocratie, Patrie, tout est en miettes, on ne pourra jamais recoller les morceaux. Mais quelque chose commence aussi : sans route, sans références ni lettres d'introduction, sans même avoir compris ce qui leur est arrivé, ils se mettent en marche, simplement parce qu'ils survivent» écrit SARTRE. C’est un clin d’œil à notre époque, marquée par un affaissement des valeurs républicaines, une glorification d’une France vichyste, et un racisme décomplexé. Si les Républicains n’y prennent pas garde, il n’est pas exclu un retour à ces années sombres que fustigeaient SARTRE, le triomphe d’une démocratie ethnique, d’un Code de l’indigénat, des droits de l’homme blanc : «Aux praticiens du prêt-à-penser qui vont répétant que les temps ont changé, que les luttes et les revendications ne sont admissibles que dans d’étroites limites, on peut opposer qu’aucun changement pour le bien commun ne s’est enclenché en susurrant « oui », mais bien en clamant «non». Au début de la lutte, il y a toujours le refus. Les intellectuels et journalistes qui rejettent Sartre le savent, contrairement à ce que laisse supposer le discours qu’ils nous servent. Déformer et étouffer d’opprobre la parole sartrienne, c’est écorner notre liberté de nous opposer à l’emprise des conventions et des pouvoirs. C’est nous faire croire que tous les mots se valent et contribuer à les dégrader alors même que la responsabilité de l’intellectuel, c’est parfois d’y recourir, selon le mot de Sartre lui-même, comme à des «pistolets chargés» écrit Anne MATHIEU, dans le «Monde diplomatique».

Dans les éloges funèbres de ses amis, Albert CAMUS (1913-1960) et Maurice MERLEAU-PONTY (1908-1961), SARTRE rendait aussi hommage à lui-même, pour la postérité. Il répétait constamment qu'il n'y avait «rien [...] au ciel, ni Bien ni Mal, ni personne pour me donner des ordres» et qui professait que l'homme n'est que la somme de ses actes, l'âme disparaissait tout entière, mais l'œuvre, elle, poursuivait sa route». Il était convenu avec son fidèle Raymond ARON que le dernier survivant ferait l’éloge funèbre de l’autre : «Sartre était, et il est resté toute sa vie, en profondeur un moraliste, bien qu'il ait été amené, par la logique de l'absolu révolutionnaire, à rédiger des textes sur la violence, par exemple la préface du livre de Fanon. Sartre, qui détestait viscéralement la bourgeoisie, ne pouvait pas choisir le camp occidental, américain, capitaliste. Tantôt il misa sur l'autre camp, tantôt il rêvait d'un troisième. Il ne s'est jamais résigné à la vie sociale telle qu'il l'observait, telle qu'il la jugeait, indigne de l'idée qu'il se faisait de la destination humaine. Il n'a jamais renoncé à l'espérance d'une sorte de conversion des hommes tous ensemble» écrit dans «l’Express» Raymond ARON.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I – Contributions de Jean-Paul SARTRE

SARTRE (Jean-Paul), préface intitulée «Orphée Noir», in Léopold Sédar Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, avant-propos Charles-André Julien, Paris, Seuil, 1948 et réédité chez PUF en 2015, 276 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), préface in Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, François Maspéro, 1961, préface Alice Cherki, postface Mohammed Harbi, Paris, La Découverte, 2002, 314 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), avant-propos, in Paul Nizan, Aden Arabie, Paris, 1931, Rieder, réédité en 1960, La Découverte, 1984, 156 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Situation II : Littérature et engagement, Paris, Gallimard, 1948, 330 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), La putain respectueuse. Morts sans sépulture, Paris, Gallimard, 2000, 224 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), La Nausée, Paris, Gallimard, 1938, 264 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Le diable et le bon Dieu. Trois actes et onze tableaux, Paris, Gallimard, 1952 et 2000, 282 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), L’existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard, 1996, 120 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), L’idiot de la famille ; Gustave de Flaubert, Paris, Gallimard, T. 1, 1821-1857, 1988, 112 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Les mains sales, Paris, Gallimard, 1972, 256 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Les mots, Paris, Gallimard, 1972, 210 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard, 1972 et 2020, 160 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Huis clos -Les mouches, Paris, Gallimard, 2000, 256 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), L’être et le néant, essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1976, 848 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Villes d’Amérique, New York, ville coloniale. Venise, de ma fenêtre, Paris, Monuments, éditions du Patrimoine, 2002, 61 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), «Morale et histoire», Les Temps modernes, 2005, n°4, pages 268-414 ;

SARTRE (Jean-Paul), «Retour des Etats-Unis : Ce que j’ai appris du problème noir», Le Figaro, des 16 juin 1945, n°260, page 2 et 30 juillet 1945, pages 1-2 ;

SARTRE (Jean-Paul), Situation V : colonialisme et néocolonialisme, édition revue et augmentée par Arlette Elkaim Sartre, Maurice Berne, François Noudelmann et Annie Sornaga, Paris, Gallimard, 2009, 452 pages ;

SARTRE (Jean-Paul), Les chemins de la liberté, Paris, Gallimard, Vol I, «L’âge de la raison», 2006, 370 pages, Vol II «Le sursis», 2017, 448 pages et Vol III, «Les chemins de la liberté. La mort dans l’âme», 2017, 384 pages.

II – Critiques de Jean-Paul SARTRE

ALBERES (René Marill), Jean-Paul Sartre, Paris, éditions universitaires, 1965, 128 pages ;

ARON (Raymond), «Mon petit camarade», L’Express, 18 avril 1980 ;

ASCHER (Ivan), «Violence, non-violence : Sartre à propos de Fanon», Actuel Marx, 2014, Vol I, n°55, pages 12-35 ;

BARBARAS (Renaud), coordonnateur, Sartre, désir et liberté, Paris, P.U.F., 2005, 192 pages ;

BEAUVOIR (Simone), Cérémonies des adieux. Suivi entretiens avec Jean-Paul Sartre, Paris, Gallimard, 2017, 640 pages ;

BOISDEFFRE de (Pierre), «Regard sur l’œuvre morale et la pensée de Jean-Paul Sartre», Revue-des-Deux-Mondes, I, juin 1980, pages 564-572, II juillet 1980, pages 80-86 et III, août 1980, pages 323-332 ;

BOSCHETTI (Anna), Sartre et les «Temps modernes» : une entreprise intellectuelle, Paris, Minuit, coll. «Le sens commun», 1985, 328 pages ;

BOURDIEU (Pierre), «Sartre, l’invention de l’intellectuel total», Libération, du 31 mars 1983, Agone, (Marseille) 2002, n°26-27, pages 225-232 ;

BOURIN (William), Sartre : d’un siècle l’autre, Bruxelles, Labor, 2004, 176 pages ;

CABESTAN (Philippe) TOMES (Arnaud), Le vocabulaire de Sartre, Paris, Ellipses, 2001, 61 pages ;

CHATEAU (Dominique), Sartre et le cinéma, Biarritz, Séguier, 2005, 117 pages ;

CHEYETTE (Bryan), «Frantz Fanon and Jean-Paul Sartre : Blacks and Jews», Wasafiri, 2005, Vol 20, n°44, pages 7-44 ;

COHEN-SOLAL (Annie), Sartre (1905-1980), Paris, Gallimard, 1985, 732 pages ;

COHEN-SOLAL, (Annie), Sartre : un penseur pour le XXIème siècle, Paris, Gallimard, 2005, 159 pages ;

CONTAT (Michel), Sartre : l’invention de la liberté, Paris , Textuel, 2005, 191 pages ;

DAIGLE (Christine), Jean-Paul Sartre, London, Routledge Critical Thinkers, 2010, 162 pages ;

DEGUY (Jacques), La Nausée de Jean-Paul Sartre, Paris, Gallimard, coll. «Foliothèque», 1993, 249 pages ;

DOSSE (François), La saga des intellectuels français : à l’épreuve de l’histoire (1944-1968), Paris, Gallimard, 2018, 624 et 16 pages ;

GALSTER (Ingrid), Le Théâtre de Sartre devant ses premiers critiques, Paris, Jean-Michel Place, 1986, Harmattan, 2001, 396 pages ;

GALSTER (Ingrid), La Naissance du phénomène Sartre, Paris, Seuil, 2001, pages ;

GERASSI (John), Sartre : conscience haïe de son siècle, Monaco, édition du Rocher, 1992, 303 pages ;

GERASSI (John), Entretiens avec Sartre, Paris, Grasset, 2011, 528 pages ;

HILLEN (Sabine), Ecarts de la modernité : le roman français de Sartre à Houellebecq, Caen, Archives des lettres modernes, 2007, 151 pages ;

HOBIARIJAONA (Jean, Mosesy), Essai sur la question de responsabilité humaine de Jean-Paul Sartre, Maîtrise Ès-Lettres, sous la direction de Mme Marie Fredeline Harariniaina, Université de Toamasina (Madagascar), juin 2016, 114 pages ;

IRELAND (John), Sartre : un art déloyal, Paris, Jean-Michel Place, coll. «Surfaces», 1994, 239 pages ;

JEANSON (Francis), Sartre par lui-même, Paris, Seuil, écrivains de toujours, 1966, 192 pages ;

LAING (Ronald) COOPER (David), Raison et violence (1950-1960) Dix ans de la philosophie de Sartre, avant-propos de Jean-Paul Sartre, Paris, Payot, 1971 et 1978, 205 pages ;

LALLEMENT (Bernard), Sartre, l’improbable salaud, Paris, Le Cherche midi, 2005, 199 pages ;

LEVY (Benny), Le Nom de l’homme : dialogue avec Sartre, Verdier, Lagrasse (Aude), 1984, 191 pages ;

LEVY (Bernard-Henri), Le siècle de Sartre : enquête philosophique, Paris, Grasset, 2000, 663 pages ;

LORRIS (Robert), Sartre dramaturge, Paris, A.G, Nizet, 1975, 367 pages ;

LOUETTE (Jean-François), Sartre, Paris, Hachette Éducation, coll. «Portraits littéraires», 1993, 350 pages ;

MALINGE (Johann), «La voie sartrienne de l’engagement contre les discriminations», Sens public, 2020, Vol 1, n°14, pages 1-14 ;

MATHIEU (Anne), «Le refus de Sartre», Le Monde diplomatique, avril 2020, page 3 ;

MICHEL (Georges), La naissance du «phénomène Sartre» : raisons d’un succès, 1938-1945, sous la direction d’Ingrid Galster, Paris, Seuil, 2001, 364 pages ;

MOLNAR (Thomas), Sartre, philosophe de la contestation, Paris édition de la Table Ronde, 1972, 192 pages ;

MONNIN (Nathalie), Sartre, Paris, Les Belles Lettres, 2008, 286 pages ;

MOUNIER (Emmanuel), Introduction aux existentialismes, Paris, Gallimard, 1962, 189 pages ;

NOUDELMANN (François), Huis clos et Les Mouches de Jean-Paul Sartre (Essai et dossier), Paris, Gallimard, coll. «Foliothèque», 1993, 224 pages ;

RENAUT (Alain), Sartre, le dernier philosophe, Paris, Grasset, 1993, 248 pages ;

RIZK (Hadi), Comprendre Sartre, Paris, Armand Colin, 2011, 256 pages ;

ROUCH (Martine), «Beauvoir et le problème de la Blanchité», Hypothèses, 14 août 2021 ;

SAINT-CHAMAS de (Bruno), Sartre en vérité, Ichtus-Métalab, 2016, 75 pages ;

SICARD (Michel), La critique littéraire de Jean-Paul Sartre, Caen, Archives des lettres modernes, 1976, 111 pages ;

SIRINELLI (Jean-François), Deux intellectuels dans le siècle : Sartre et Aron, Paris, Fayard, 1995, 396 pages ;

TARDY JOUBERT (Hubert), «Sartre et la Négritude : de l’existence à l’histoire», Rue Descartes, 2014, Vol 4, n°83, pages 36-49 ;

TODD (Olivier), Un Fils rebelle : récit, Paris, Grasset, 1981, 293 pages ;

VERSTRAETEN (Pierre), Violence et éthique. Esquisse d’une critique du monde dialectique à partir du théâtre politique de Jean-Paul Sartre, Paris, Gallimard, coll. «Essais», 1972, 456 pages ;

WALD-LASOWSKI (Aliocha), «Une trilogie philosophique», La règle du jeu, janvier 2022, n°75 ;

WALD-LASOWSKI (Aliocha), Sartre, une introduction, Paris, Agora, Pocket, 2011, 448 pages ;

WINOCK (Michel), Le siècle des intellectuels, Paris, Seuil, 2015, 928 pages, spéc la 3ème partie, «les années Sartre».

Paris, le 11 février 2023, par Amadou Bal BA -