Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

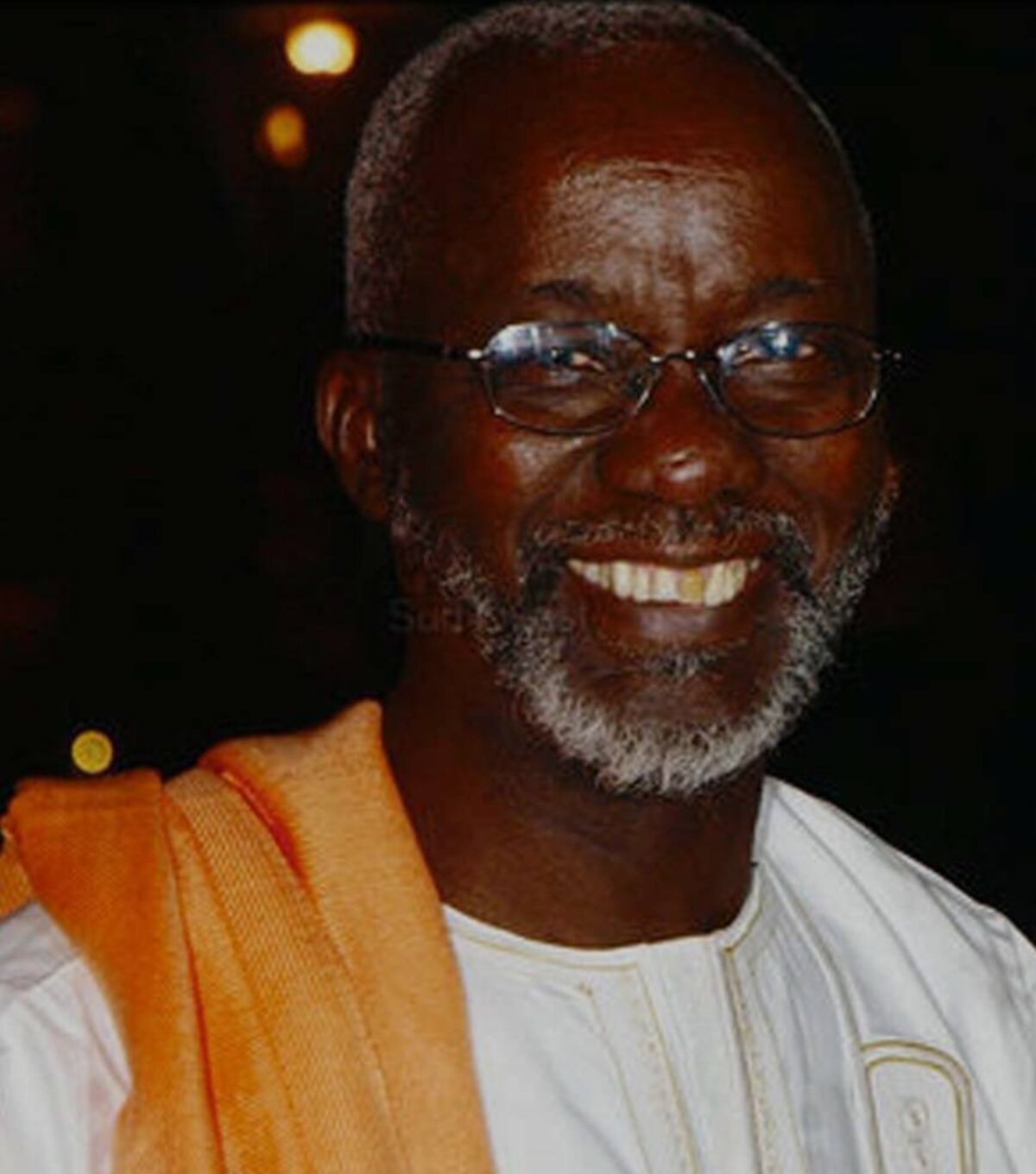

«Souleymane CISSE (1940-2025) cinéaste, réalisateur malien et un des chefs de file du cinéma africain. Un géant du cinéma mondial. Une œuvre poétique, politique et hautement artistique de dénonciation des conservatismes, de la religion, du patriarcat et de l’injustice. In Memoriam. Quelle relève ?» par Amadou Bal BA

Le cinéaste malien, Souleymane CISSE, nous a quittés ce mercredi 19 février 2025, à Bamako, au quartier de Quinzambougou. «Souleymane Cissé est mort, soudainement, à l’âge de 84 ans. On le croyait éternel, car malgré son âge, il avait des allures d’un jeune homme. Fluet, souriant, hyperactif, sautant d’un rendez-vous à l’autre, d’un avion l’autre ; il était tout le contraire d’un vieillard», écrit son ami parisien, un réalisateur, scénariste et producteur, François MARGOLIN, dans le Figaro. M. Choguel Kokalla MAIGA, Premier ministre du Mali, a rendu hommage sur sa page Facebook à l’artiste. «C’est avec une grande tristesse et vive émotion que je viens d’apprendre le rappel à Dieu de notre compatriote, homme de culture qui a fait rayonner le Mali, à travers le monde», écrit-il le 19 février 2025. Le Mali, pays de Soundiata KEITA, des écrivains Fily Dabo SISSOKO, Amadou Hampâté BA, Yambo OUOLOGUEM, Seydou Badian KOUYATE, et du chanteur Salif KEITA, est, depuis la période médiévale, irrigué d’une grande et infinie richesse culturelle et artistique.

Si SEMBENE Ousmane a fait connaître le cinéma africain sur la scène internationale dans les années 1970, c’est Souleymane CISSE qui lui a donné, dans les années 1980, une nouvelle impulsion. En effet, en 1988, Yeelen ou «La Lumière», un film dont les dialogues sont en Peul, car il valorise les langues africaines, a remporté le prix spécial du Jury du Festival de Cannes. Par conséquent Souleymane CISSE est le premier Africain à avoir remporté cette distinction, tant convoitée. Son film, «Yeelen», est un conte épique sur l'initiation du Komo : la rivalité entre un père et son fils dans la pratique de l'art initiatique conduit ce dernier, sur les conseils de sa mère, à s'éloigner. C’est un film très africain, la quête d’un jeune des secrets de la nature des temps anciens que l’héritage colonial avait tendance à occulter. Yeelen «c’est l’histoire de l’homme, son côté mystérieux, la richesse de la connaissance profonde des choses», dit, en 1987, le cinéaste, à Bernard RAPP, sur Antenne 2. En effet, l’errance du héros du film sera comme une seconde initiation, qui lui conférera de nouveaux pouvoirs. L'affrontement entre le père et le fils, né d'une transmission empêchée, la connaissance enfin acquise créent cette lumière qui donne au film sa force plastique. La somptueuse mise en scène et les images sublimes des paysages et des décors, qui plongent le spectateur dans une Afrique mythique, font du film un chef-d'œuvre qui connaîtra un succès international. Longtemps, le continent africain n’avait été vu qu’à travers des yeux des Européens. Désormais, le film «Yeelen», de Souleymane CISSE, est désormais au programme du baccalauréat des enseignements de spécialité «cinéma-audiovisuel», en série L. C’est donc un virage hautement symbolique, grâce au talent de l’artiste malien qui a fait entrer le cinéma africain dans les salles de classe européennes. Dans ce film, sur les traces de Nianankoro, à travers ses luttes et sa rivalité avec le Père, le spectateur est comme immergé dans les traditions de la culture bambara et les lois du Kôrè. «Sans verser dans un voyage ésotérique, ce film conserve une pureté, une ligne directrice, une forme de suspens absolument universelles. Par le prisme de son ancrage traditionnel, Yeelen touche aux mythes fondamentaux de l’Homme et consacre l’œuvre du cinématographe dans son dialogue avec les forces et les formes du sacré», écrit Alain GARDIES.

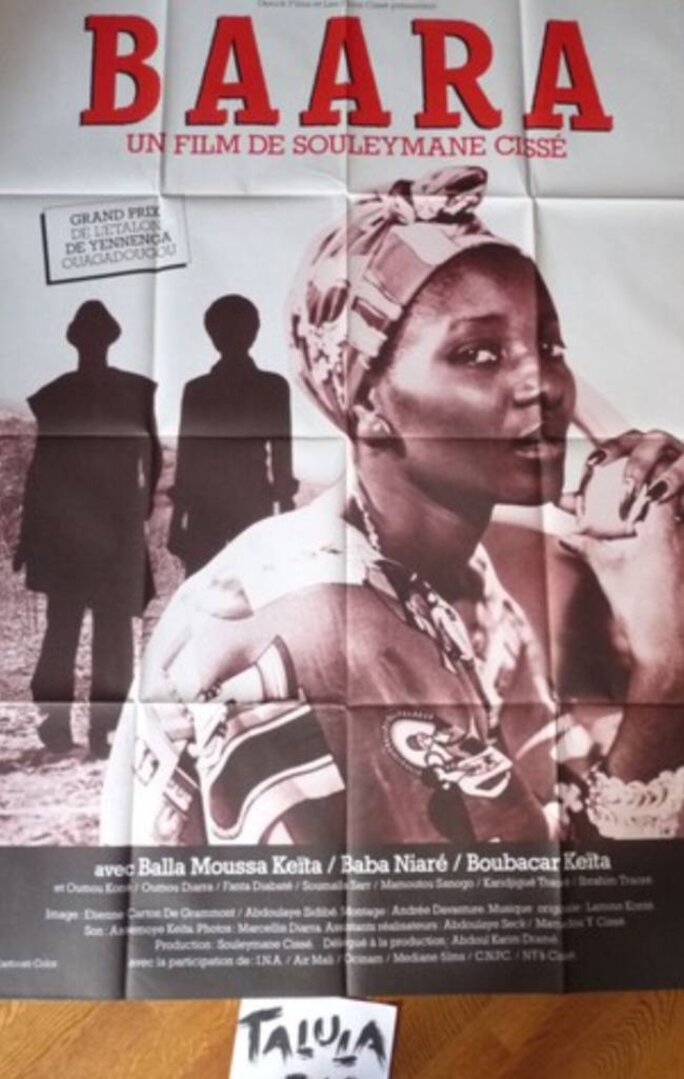

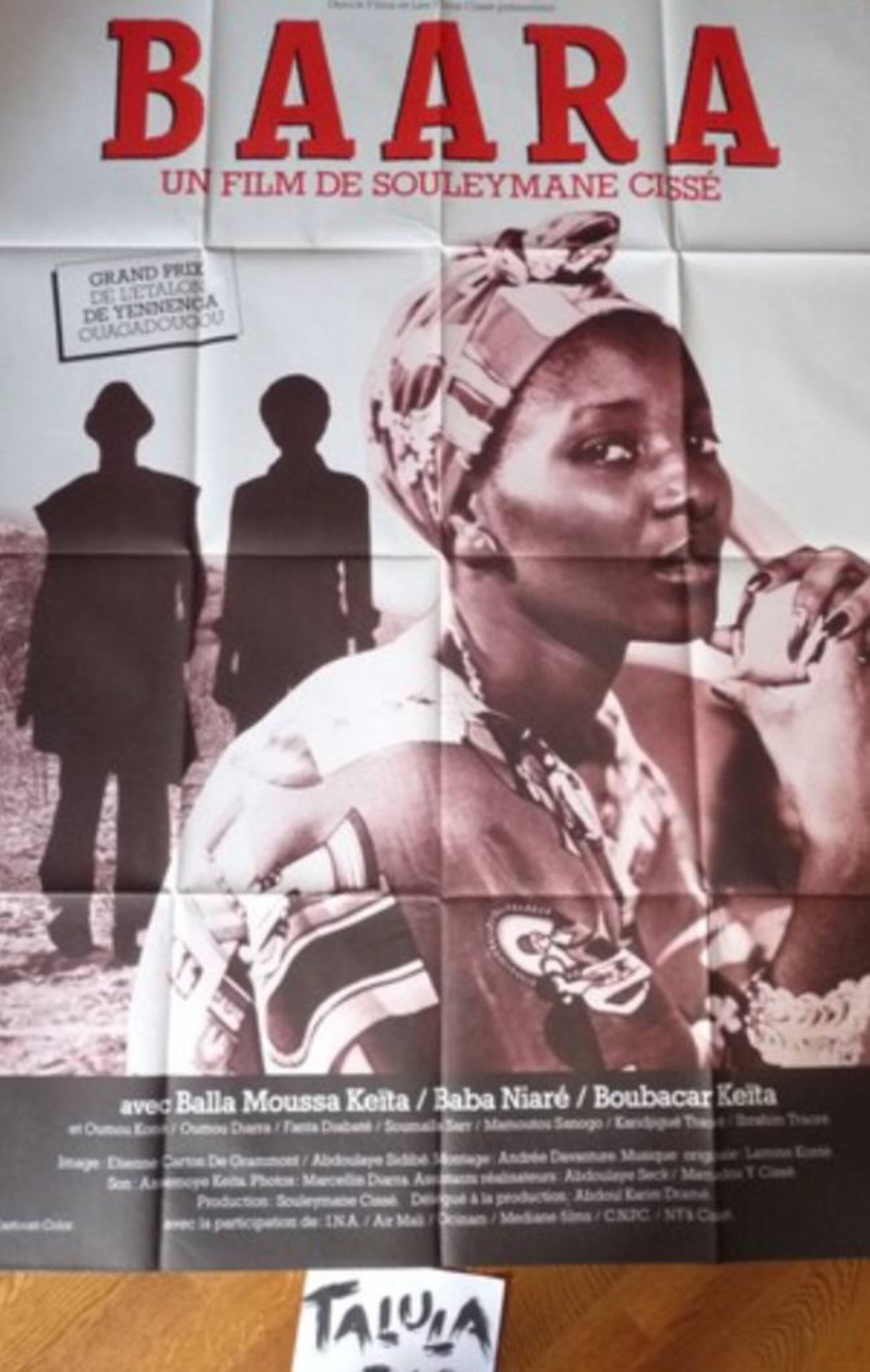

En 1986, le metteur en scène a été membre du jury de ce même festival. Ses films «Baara» et «Finye» ont remporté tous les grands prix du continent africain entre 1982 et 1985, à Tunis et à Ouagadougou.

Le 17 mai 2023, Souleymane CISSE avait reçu à Cannes, le «Carrosse d’or» une distinction pour l’ensemble de ses œuvres cinématographiques. Le Carrosse d'Or, qui emprunte son nom à une œuvre célèbre du réalisateur français Jean RENOIR (1894-1979), est décerné par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Ce Carrosse d’or, volé chez lui, à Bamako, puis, fort heureusement, retrouvé, l’érige au rang des géants du cinéma qui en avaient été récipiendaires, comme en 2018, Martin SCORCESE, en 2014, Alain RESNAIS, en 2005 SEMBENE Ousmane, en 2004 Nani MORETTI ou en 2003, Clint EASTWOOD. «A la croisée du poétique et du politique, de la critique sociale et de la mythologie, de l’ancrage dans la culture pluriséculaire de votre pays, le Mali, et de l’ouverture au monde dans toute sa dimension pluriverselle, votre filmographie a marqué notre cinéphilie en profondeur. Votre courage admirable, si l’on songe au climat politique dictatorial, dans lequel vous avez réalisé vos trois premiers longs-métrages, «Den Muso», «Baara» et «Finyé», force notre admiration», dit le jury de la Quinzaine des réalisateurs. «Dénonçant l’oppression des pauvres, des femmes et des opposants, confrontant le jour du conservatisme, sous toutes ses formes (religion, économique, patriarcale), vous vous êtes cependant toujours gardé de l’idéologie pour créer de l’art, embrassant, avec une grâce infinie, les nuances et les contradictions de la nature humaine, pour exprimer les valeurs qui traversent l’espace et le temps», rajoute le jury de la Quinzaine des réalisateurs.

Réalisateur, scénariste et producteur, président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest (UCECAO), à travers son cinéma, Souleymane CISSE estime que «La première tâche des cinéastes africains est d’affirmer que les gens d’ici sont des êtres humains, et de faire connaître celles de nos valeurs qui pourraient servir aux autres. La génération qui nous suivra s’ouvrira sur d’autres aspects du cinéma. Notre devoir à nous est de faire comprendre que les Blancs ont menti par leurs images. Mon but est d’effacer de l’esprit des gens le mépris qu’ils ont pour les peuples noirs et leurs cultures», dit Souleymane CISSE. Aussi, le cinéaste malien a pour ambition, à travers son art, de restituer les réalités africaines, plonger dans ses racines culturelles. L’Afrique est riche d’un savoir qui peut faire progresser l’Humanité. «Le sens de la Lumière, c’est la somme globale de la connaissance ; ce que l’Homme a créé et qui l’éblouit. Cette connaissance est là ; elle est en nous ; on la vit tous les jours ; on la met en relief, parce que l’Homme est aussi l’inépuisable connaissance, un être qui crée et invente, sans jamais s’arrêter», dit-il à propos de, «Yeelen», un film politique, fantastique, spirituel et initiatique, un chemin douloureux que prend l’enfant pour être adulte.

Cependant, il ne suffit pas de faire du cinéma, mais faudrait-il encore que les œuvres africaines soient visibles à travers le monde. «Mon ambition est de sortir le cinéma africain du cinéma calebasse. Je voudrais que les films qui passent ici, puissent être vus dans les coins les plus reculés du monde, par ceux qui ne pensent même pas au cinéma africain. Je parle de l’Amérique dit-il à France 24. «Il défend et dénonce les injustices, ce qui rend ses films universels» dit sa fille Fatou CISSE, dans son documentaire sur son père en 2022. Ses pairs l’ont célébré. «Souleymane Cissé mérite tout notre respect et notre admiration pour tout ce travail qu'il a fait pour montrer au public les richesses du patrimoine culturel malien et africain», dit Boubacar SIDIBE, un grand réalisateur malien.

Souleymane CISSE est né à Bamako, le 21 avril 1940, dans une famille musulmane modeste. Il est passionné de cinéma dès son enfance. Depuis l'âge de 7 ans, il fréquente très régulièrement le cinéma comme spectateur en compagnie de ses grands frères et de leurs amis. Il fait des études secondaires à Dakar et revient dans son pays en 1960 lors de l'éclatement de la Fédération du Mali et de l'indépendance de son pays. C'est alors, du temps de Modibo KEITA, que survient pour lui la révélation, à l'occasion de la projection d'un documentaire sur l'arrestation de Lumumba : il fera du cinéma. Il adhère alors à des mouvements de jeunesse et commence à projeter à la Maison des Jeunes de Bamako des films qu'il commente ensuite au public.

Souleymane CISSE obtient une bourse pour suivre un stage de projectionniste puis des études de cinéma à l'Institut des Hautes Études supérieures de la Cinématographie de Moscou. Il en sort diplômé en 1969. «De son long séjour en Union soviétique, il avait gardé une pratique parfaite de la langue russe, un refus d’une société qui pratique les interdits, mais aussi une admiration pour la culture russe.», écrit François MARGOLIN, En 1970, rentré au Mali, il est employé comme caméraman-reporter au Service cinématographique du ministère de l'Information. De retour dans son pays, il entre comme réalisateur des actualités et documentaires à la Scinfoma, l'organisme cinématographique du ministère de l'information du Mali.

En 1971, il réalise son premier moyen-métrage, «Cinq Jours d'une vie», qui prend pour thème les mésaventures d'un jeune paysan en butte aux lois de la ville. C’est l'histoire d'un jeune qui abandonne l'école coranique et vagabonde dans les rues, vivant de menus larcins, un film primé à Carthage.

Fonctionnaire de l'État, Souleymane CISSE prend une disponibilité en 1977 afin de se consacrer pleinement au cinéma et crée la société de production Les Films Cissé, Sisé Filimu. Contrairement à la jeune génération des cinéastes africains qui produisent les œuvres dans la précipitation, Souleymane CISSE, un homme réfléchi, refusant un cinéma commercial ou alimentaire, prend le temps de laisser mûrir ses créations. . «Il était sans doute issu d’un monde en voie de disparition : celui d’une Afrique de toujours, d’avant les indépendances, d’une Afrique révoltée par l’oppression et dont il pensait qu’elle devait continuer à se battre», écrit son ami parisien, un réalisateur, scénariste et producteur, François MARGOLIN.

Dans «Den Muso», la jeune fille, son premier long-métrage en 1975, est l’histoire d’une jeune fille muette, violée, enceinte et rejetée par sa famille et du père de l’enfant. Ce film, pourtant encore d’une grande actualité, concernant les nombreuses filles-mères, sans voix au chapitre, Souleymane CISSE dénonçant le patriarcat et l’injustice, a été arrêté et emprisonné, son film interdit, pour avoir accepté une coopération française. Dans ce film, les patrons ont des ouvriers, c'est fatal. Malamine Diaby dirige une usine de cycles et il a, pour employé, Sékou. Il a également une femme, Fanta, une nièce, Adam et une fille Ténin qui est muette. Il est en équilibre instable entre son héritage culturel et ce qu'il pense être le progrès. À Bamako, des jeunes vont en bande se baigner dans le Niger, danser, faire l'amour. Ils forment un groupe marginal, qui attire de jeunes filles d'un milieu aisé, dont Adam et sa cousine Ténin. Dénué de scrupules face à une situation sociale floue, Sekou viole Ténin. Elle est enceinte.

«Waati» ou le Temps, en 1995, est autre chant d'amour à l'Afrique, qui croise l'itinéraire d'une jeune fille et l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Le personnage de Nandi, une enfant noire d'Afrique du Sud au moment de l'Apartheid, fuit son pays pour la Côte d'Ivoire, au Mali et en Namibie, avant de revenir dans son pays d'origine après la fin de l’Apartheid.

En 1978, «Baara», le Travail, qui reçoit l'Étalon de Yennenga au FESPACO. Balla Diarra est ouvrier dans la capitale Bamako. Il survit difficilement avec son petit revenu. Après la mort de son ami tué par le chef d'une entreprise, il se retrouve de plus en plus face à la violence. Ce film s'attaque aux ravages de la drogue chez les jeunes, à la corruption, et dépeint la révolte des étudiants contre la dictature militaire. C’est l'histoire d'un jeune ingénieur, révolté par l'attitude de son PDG, qui décide d'organiser une réunion avec les ouvriers pour faire valoir leurs droits. Mais son patron le fait aussitôt enlever puis assassiner.

«Finyè» ou le Vent, en 1982, est une chronique sur la révolte des étudiants maliens face au pouvoir militaire, une révolte des étudiants. À sa sortie, le film multiplie les récompenses : Étalon de Yennenga au FESPACO de Ouagadougou en 1983, Tanit d'Or au Festival de Carthage. Le film est également sélectionné au Festival de Cannes en 1982 et sera le membre de jury en 1983. Bah, jeune étudiant, il est le petit-fils de Kansaye, un descendant des grands chefs traditionnels de la région. Il est l'ami de Batrou qui, elle, est la fille d'un des représentants du nouveau pouvoir. Bah et Batrou appartiennent à une génération qui rejette l'ordre établi, la société de leurs pères, sans bien savoir quoi mettre à la place. La falsification des résultats des examens sera l'étincelle qui déclenchera la confrontation avec les autorités. La répression voulue et organisée par le gouverneur Sangaré exacerbera encore le mécontentement des jeunes étudiants. Le titre n'est pas seulement une trouvaille poétique, il constitue le véritable programme esthétique du film: c'est par ses changements de vitesse que le vent exprime sa présence, par l'intensité des mouvements qu'il fait subir à la nature et aux hommes qu'il se matérialise visuellement: c'est par le rythme des corps, les tempos de l'action, les impulsions produites sur les visages et les voix que Souleymane Cissé nous donne à lire une page importante de l'Afrique contemporaine.

En 2009, «Min Yé» ou dis-moi qui tu es, est une dénonciation de la polygamie. Un couple de la bourgeoisie bamakoise est sous tension depuis qu'Issa, le mari, a décidé de prendre une seconde femme plus jeune. Blessée, Mimi, la première épouse, est bien décidée à ne pas se laisser faire. Dans ce foyer, il existe souvent, des tensions. Mimi (appelée aussi Mi) veut quitter Issa, lassée de la polygamie et de la routine du mariage. Elle a un amant, Abba. Ce trio adultère dont le nœud relationnel est rendu encore plus compliqué au quotidien, nage dans l’incertitude. À travers son art, sur le thème ancestral et chatouilleux de la polygamie, Souleymane CISSE dérange, heurte et bouscule certaines traditions «pour soigner les gens, il faut leur dire la Vérité», dit le cinéaste.

«O Ka», ou notre maison, en 2015, relate des problèmes fonciers récurrents au Mali, à travers quatre femmes de sa famille expulsée de leur maison. Ce qui a été le cas de sa famille, en 2008. En artiste engagé Souleymane CISSE prend alors la caméra pour revenir sur son enfance et son histoire familiale, dans ce pays qu'il a vu basculer dans la guerre au mépris des traditions de tolérance. Le combat pour la vérité pousse l'artiste à prendre la parole et à s'engager. Revenant sur l’histoire d’une maison ayant appartenu à sa famille pendant presque cent ans, depuis que le patriarche de la famille en avait fait l’acquisition dans le quartier populaire de Bozola à Bamako, le film suit un double fil conducteur, entre introspection et plaidoyer, basculant de l’évocation des souvenirs d’un lieu chéri à l’hommage au combat de ses sœurs pour que la maison revienne à ses propriétaires légitimes. Vérité qui par ailleurs ne fait aucun doute : tout le quartier est au courant que la demeure appartient aux Cissé, et il est affirmé à plusieurs reprises que leurs voisins ont falsifié leurs titres de propriété et même payé des pots-de-vin aux juges. L’enquête cède alors à l’indignation, que l’on retrouve dans les différents témoignages des membres de la famille aussi bien que dans des reconstitutions à la valeur édifiante, comme lorsqu’une femme policière chargée de l’évacuation des sœurs du réalisateur jette son casque et quitte les lieux en larmes. Le réalisateur défend la respectabilité de sa famille en même temps qu’il donne à voir le courage de ses sœurs âgées, prêtes à vivre devant la maison familiale, en pleine rue, plutôt que de céder face à cette injustice.

Souleymane CISSE, un baobab qui vient de tomber, mais quelle relève ?

Le Mali a compté treize grands cinéastes, entre 1974 et 2006, 27 films ; mais Souleymane CISSE, qui avait rendu visible ce qui était visible, s’est toujours insurgé contre la dégradation des conditions de travail des cinéastes africains, due au désengagement des États, à la faible rentabilité des films, un manque de collaboration des télévisions et un dysfonctionnement dans les maillons de diffusion «Cela se traduit par la dégradation des conditions d’existence du cinéma, amplifié par l’appauvrissement de ceux qui en vivent», écrit-il, en 2008, dans un article «Le 7e art et la francophonie». Cet exploit à chaque fois de terminer un film en Afrique «Il fallait des miracles pour sortir un film en Afrique noire», avait-il, le 8 mai 1987, dit à Bernard RAPP (1945-2006), d’Antenne 2. Par ailleurs, bon nombre de salles de cinéma ont disparu en Afrique au profit du DVD ou de la télévision. «Le cinéma était le lieu sacré où tous les jeunes se rencontraient. Mais les intellectuels maliens, au pouvoir, après la Révolution, en qui nous avions confiance, ont vendu toutes les salles, au nom d’une politique structurelle », dit Souleymane CISSE.

Souleymane CISSE devait participer le 22 février 2025, à la 29e édition du FESPACO. Ses pairs africains lui ont rendu hommage en saluant «une figure emblématique du cinéma africain et un cinéaste engagé qui a consacré toute sa vie au septième art», dit un communiqué. «Je prendrai ma retraite quand je quitterai ce monde », lâche Souleymane Cissé : une vie pour le cinéma» avait dit Souleymane CISSE. «En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits», dit la Bible, épître Saint-Jean. Par conséquent, sa fille, Fatou CISSE, serait-elle la relève du cinéma malien ?

Souleymane CISSE a neuf enfants, dont un fils et deux filles réalisatrices. Sa fille, Fatou CISSE a produit, en 2022, un documentaire, «Hommage d’une fille à son père» par amour de son père, une grande fierté de son travail pour faire bouger les choses, et sa grande ténacité ; sa fille y retrace l'enfance, la jeunesse et le travail du réalisateur malien Souleymane CISSE, son rapport avec sa famille, ses collègues, les femmes et ses amis, ainsi que la place de la culture. «Je veux, par ce film, montrer qui est réellement Souleymane Cissé ; son combat, sa vision pour le cinéma. C’est aussi pour qu’on sache qui il est vraiment. Beaucoup le connaissent sur le plan professionnel, à travers ses œuvres, mais pas sur le plan social et humain», dit sa fille, Fatou CISSE. Ce portrait familial, tout en retenue de cinéma poétique et touchant sur l’une des légendes du cinéma africain, est un hommage touchant riche en informations inédites sur l’artiste qui se confesse. Ce documentaire est enrichi par des témoignages, à la hauteur du talent de l’homme et de l’importance particulière de sa contribution artistique.

Après des études secondaires à Ouagadougou, Fatou CISSE fréquente l’université de Caen pour étudier la psychologie. Elle part ensuite au Canada pour se former au métier du tourisme et voyage. Elle retourne en 2003 au Mali pour ouvrir une société de communication DELI. Après deux ans, elle se retourne vers le cinéma pour aider son père à gérer l’UCECAO (Union des Créateurs et Entrepreneur du Cinéma et de l’Audiovisuel de l’Afrique de l’Ouest). Elle travaille au sein de la structure comme chargée de Mission. Elle est aussi directrice de production des Films Cissé et co-gérante. En 2003, Fatou CISSE est désignée comme chargée de Mission dans l’organisation des Rencontres Cinématographiques de Bamako et du Festival International de Nyamina dont le but est de permettre aux réalisateurs des 15 pays de la sous-région de partager leurs difficultés et de trouver une solution aux problèmes.

I – Les films de Souleymane Cissé

- Cinq jours d'une vie en 1971 ;

- Den Muso, la jeune fille, 1975 ;

- Yeelen, ou la Lumière, 1987 ;

- Baara, le travail, 1978 ;

- Finyè, le vent, 1982 ;

- Waati, le temps, 1995

- Min Yé, Dis-moi qui tu es, 2009,

- O Ka, Notre maison, 2015.

CISSE (Souleymane), «Le 7ème art et la francophonie», La revue internationale et stratégique, 2008, Vol 3, n°71 pages 81-82.

II – Les critiques et biographies

BA (Amadou, Bal), «L’empire médiéval du Mali», Médiapart, 27 décembre 2024 ;

BACHY (Victor), Le cinéma au Mali, Bruxelles, OCIC, 1983, 84 pages ;

BARLET (Olivier), Les cinémas d’Afrique noire. Le regard en question, Paris, Harmattan, 1996, 352 pages ;

CISSE (Fatou), réalisatrice, «Hommage d’une fille à son père», Festival du film de Cannes, film documentaire, 2022, durée 71 minutes ;

DIA (Thierno), «Souleymane Cissé», Africiné, 18 avril 2023 ;

GARDIES (André), Yeelen, Souleymane Cissé, Paris, Centre national de documentation pédagogique, 2010, 56 pages ;

MRAP, «80 ans de racisme et d’antiracisme au cinéma», Droit et Liberté, mars 1908, n°389, 43 pages ;

LELIEVRE (Samuel), «Enjeux interprétatifs de la féminité dans l’écriture de Souleymane Cissé», Cinéma, 2000, Vol 11, n°1, pages 61-76 ;

LELIEVRE (Samuel), «Institutions et professionnels de la production des cinémas africains», Afrique contemporaine, 2011, n°238, pages 129-130 ;

LELIEVRE (Samuel), La lumière de Souleymane Cissé, cinéma et culture, préface de Jean-Michel Frodon, Paris, Harmattan, 2013, 214 pages ;

MARGOLIN (François), «Hommage à Souleymane Cissé : il mêlait, avec brio, traditions africaines et influences du monde moderne», Le FigaroVox, 20 février 2025 ;

PANH (Rithy), Cinéastes de notre temps. Souleymane Cissé, Paris, Beta SP, 1990, documentaire de 53 minutes ;

PFAFF (Françoise), «Souleymane Cissé», in 25 Black African Film Makers : A Critical Study with Filmography and Bio-Bibliography, New York, Greenwood Press, 1988, 344 pages, spéc pages 51-67 ;

RUELLE (Catherine) TOURNES (Andrée), «Cissé, Souleymane», Cinémaction, novembre 1978, n°3 ;

TOURE (Kitia) BINET (Jacques), «Entretien avec Souleymane Cissé», Positif, 1987, n°322, pages 8-10 ;

TOURE (Kitia) BINET (Jacques), «L’Afrique dans la lumière, à propos de Souleymane Cissé», Cahiers du cinéma, 1987, n°402, pages 28-30 ;

VIDEAU (André), «Waati de Souleymane Cissé», Hommes et migrations, 1995, n°1190, pages 60-61.

Paris le 19 février 2025 par Amadou Bal BA