Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 3

«L’artiste, Sylvie LAPORTE et sa pièce de théâtre, «Nom de code Rabé», Jacques RABEMANANJARA (1913-2005), poète, dramaturge, essayiste et homme politique malgache et le compagnon de la négritude. Écrivain de l’exaltation du pays des ancêtres et de la grandeur de son pays, Madagascar» par Amadou Bal BA

Cette pièce de théâtre, que notre amie, l’artiste et l’écrivaine franco-malgache, Sylvie LAPORTE m’a communiquée nous fait promener dans un environnement que les forces du Chaos ont tendance à occulter et invisibiliser. Sylvie LAPORTE situe son récit en février 1947, le décor étant les studios de Paris Inter Rueil-Maison. Le PDG, journaliste, Jean VINCENT-BRECHIGNAC (1901-1981), invite à son émission, Alioune DIOP, le fondateur de Présence africaine et militant de la SFIO, dans un contexte de guerre, de massacres coloniaux, dans l’empire colonial française et de chasse aux sorcières du Maccarthisme aux Etats-Unis «Le président Vincent Auriol s’enlise carrément dans le conflit en Indochine. On se demande quand cette guerre cessera», dit le personnage d’Alioune DIOP. Une voix off de Jacques RABEMANJARA retentit au milieu de ces dialogues, pour dénoncer les massacres coloniaux à Madagascar en 1947 «Ce soir, la mitrailleuse râcle le ventre du sommeil. La mort rôde parmi les champs lunaires des lys, la grande nuit de la terre, Madagascar ! Qui soufflera de nouveau, mes ancêtres, dans l’Anstiva du ravitaillement et de la paix ! Qui fera retentir la Kaïamba sonnante, Madagascar ! ». De son cachot, Rabé réclame la résistance, la liberté, la justice, mais aussi la grandeur de son pays, Madagascar «La volonté de ta grandeur, le serment en a pris racine, au coin de l’habitat des morts. Témoin de toi-même et les Ancêtres, Madagascar !», dit la voix off de Rabé.

Sylvie LAPORTE a donc eu l’immense mérite d’exhumer Jacques RABEMANJARA du purgatoire dans lequel il était confiné depuis sa disparition. En effet, tout le monde connaît le fameux film d’animation américain, «Madagascar». Mais que sait-on exactement de ce pays, des souffrances, des espérances du peuple de Madagascar, et en particulier, ses célèbres écrivains, comme Jacques RABEMANJARA ? «Notre souci majeur a été la défense, l'illustration et l’épanouissement des civilisations noires. Les défis ont été nombreux. Parfois, le découragement nous a envahis. Mais la justesse de notre engagement renforçait toujours notre volonté de lutter, c'est-à-dire de bien faire et de mieux faire pour servir avec le maximum de lucidité la culture des peuples noirs» disait Jacques RABEMANJARA, vice-président de la Société africaine de culture de son ami, Alioune DIOP. Rabé, c’est le diminutif que lui a donné Alioune DIOP (Voir mes articles, Médiapart 13 octobre 2018, 25 octobre 2019) est donc un fondateur et partisan de la négritude «On a tout dit de Senghor à l’occasion de ses 70 ans. Ce tout pourrait être résumé d'une seule phrase : «Senghor, c'est notre fierté» Premier agrégé noir, premier noir à chanter Ia femme noire, premier noir a porter Ia poésie noire sur les fonts baptismaux grâce à son anthologie précédée de Ia célèbre préface de Sartre, premier noir académicien» dit Rabé. En effet, Rabé a soif de liberté et d’égalité «Le mouvement de la Négritude résulte d’une réaction, d’un sursaut de révolte contre le postulat généralement admis et professé, à l’époque, que les Noirs n’avaient pas d’histoire ni de culture : notre rôle consistait à ramasser nos valeurs noires niées, piétinées pour les brandir et les affirmer bien haut à la face de nos détracteurs. Nous étions des colonisés. Nous étions donc privés de notre liberté et on ne nous considérait pas comme des hommes. Nous étions des « sous-hommes » pour ainsi dire. Il fallait affirmer que nous étions des hommes. Il fallait donc crier, hurler, c’est ce que nous avons fait. Tous nos poèmes et toutes les œuvres que nous avons écrits ne tendaient qu’à cela : affirmer cette négritude» dit-il.

«Jacques Rabemanjara est l’un de ces patriotes ardents dont la foi appelle l’égalité dignité des peuples. Cet homme libre, et sans complexe, épris de beauté et de grandeur, ne revendique la liberté de Madagascar que pour librement aimer. Mais sa grandeur est née de sa ferveur patriotique», écrit, en 1959, Alioune DIOP, dans sa préface sur «Nationalisme et problème malgache». En effet, témoin d’un colonialisme barbare, avec ses génocides, l’une des grandes obsessions de Rabé est la nécessité d’un épanouissement et d’une libération totale de l’homme noir, d’une émancipation inconditionnelle de l’homme colonisé sur tous les plans et dans n’importe quel domaine de l’activité : son insertion vivante, féconde, au même titre que celle des autres hommes, dans l’histoire universelle. Aussi, lors de la révolte du peuple malgache, contre le colonisateur français, en mars 1947, durement réprimée, avec plus de 100 000 morts, un crime contre l’Humanité, des parlementaires, dont Rabé, avaient appelé à l’insurrection. Pour cela que Rabé est condamné aux travaux forcés à perpétuité, peine qu'il subit au bagne de Nosy Lava jusqu'en 1955, puis à la prison de Marseille. Amnistié le 27 mars 1956, Rabé regagne Paris où il retrouve son ami Alioune DIOP, à qui il a dédié un poème : «La liberté longe la nuit – La liberté rompt les frontières, La liberté crache son sang, sur la face des continents, zébrés de haine et de souillure. Toute la terre craque et geint, Toutes les mamelles sont vides. L’arrière-goutte de l’aurore a débordé la cruche d’or», écrit-il dans «Nocturne».

Figure majeure de la vie malgache du XXe siècle, monument de la littérature indianocéanique d'expression française et grand nom de la politique malgache, Jacques RABEMANANJARA, dit Rabé, d'ascendance à la fois côtière et Merina, aura été poète et homme politique, militant indépendantiste puis ministre, et connut plusieurs fois l'exil. Il est un des poètes francophones les plus célèbres de Madagascar après Jean-Joseph RABEARIVELO (1903-1937), honoré au Salon du livre africain de 2025, dont il fut l'héritier spirituel, une poésie riche et lyrique, exprimant souvent des sentiments profonds et des réflexions sur la vie, l'amour, la nature et la culture malgache. Son maître à penser, avec prédit sa gloire posthume «On s'intéressera, plus tard, terriblement à moi, ne serait-ce que parce que j'aurai été un fameux précurseur ! Une petite manière de vengeance sur ce siècle - sur ce temps, sans foi et ingrat. Le mien. J'aurai ma légende. Une légende qui sera à souhait grossie et, à souhait aussi, à grands coups d'érudition, ramenée à ses justes proportions», écrivait Joseph RABEARIVELO. Pour lui, l’artiste est un messager de son peuple, notamment pour dénoncer le racisme et la colonisation. «Le poète noir ploie sous la pesée d’une double destinée, la sienne et celle de sa race et il est le seul de tous les poètes à qui il est refusé le luxe de s’abstenir adlibitum des affaires grandes de son peuple», écrit-il.

Né le 23 juin 1913 à Maroantsetra, petite ville de la côte Est de Madagascar, Rabé, par sa mère, est apparenté aux familles royales betsimisaraka. Par son père, Rabé pouvait se revendiquer comme l'héritier de la dynastie royale Merina. Élève des missionnaires, formé au grand séminaire de Tananarive, où il connaît un moment la tentation de la prêtrise, il choisit d'entrer dans l'administration. Il fait partie de la délégation malgache invitée à participer à Paris, en 1939, à la célébration du cent cinquantième anniversaire de la Révolution de 1789. Resté en France pendant la guerre, il s'associe, à la Libération, aux démarches qui tentent de faire évoluer les relations coloniales entre la France et Madagascar. Rédacteur du manifeste et des statuts du Mouvement démocratique pour la rénovation malgache (M.D.R.M.), il est élu député de la côte est en novembre 1946. Pendant la colonisation, Rabé réclamait la liberté de son pays «Devenir de plus en plus Français, tout en restant profondément malgache», dit-il. «Madagascar a été déclaré «colonie», en violation flagrante de toutes les lois de la guerre, de toutes les lois internationales mises en pratiques dans les pays civilisés ! Nous demandons à la France de montrer assez de courage moral, assez de loyauté pour reconnaître une erreur historique dans laquelle la bonne foi du peuple français a été la première surprise», écrit dans un texte «Un Malgache vous parle».

Rabé a eu une carrière politique mouvementée comme député à l'Assemblée nationale française en 1946, au sein du MDRM à Madagascar en 1947 puis comme ministre de la Première République (1960-1972). Un des fondateurs du MDRM (Mouvement démocratique de la rénovation malgache), Rabé a été élu député de Madagascar en 1946. «Nous nous élevons contre la malfaisance d’un système, contre ses manœuvres et sa prétention de conférer à toutes les nouveautés introduites dans notre vie et sur notre sol une vertu corrosive, une signification criminelle, celle d’étouffer, celle de tuer en nous ce que nous avons de plus précieux, de plus authentique, ce qui fait l’élément intime de notre essence», écrit-il dans «Nationalisme et problèmes malgaches». En 1947, la Grande île de Madagascar comptant 4 millions d’habitants dont 35.000 Français, lorsqu’éclate le 29 mars 1947, l’insurrection malgache contre l’ordre colonial, qui entraîne une répression sanglante par l’armée française (100 000 morts), accompagnée d’exécutions sommaires, de tortures, de regroupements forcés et d’incendies de villages. Les parlementaires malgaches et le MDRM (dissous le 10 mai par le Conseil des Ministres) sont désignés comme les responsables de l’Insurrection de 47. Rabé, figure politique phare de l’île, arrêté le 12 avril 1947, en dépit de son immunité parlementaire), torturé et après un simulacre de procès, est condamné à mort, le 3 octobre 1948, six des co-inculpés. Ce procès à scandale suscite en France une vague d’indignation et un fort mouvement de solidarité relayé à l’Assemblée nationale. Rabé, qui vient d’apprendre qu’il va être fusillé, écrit alors son poème le plus célèbre, Antsa. Rabé témoigne : «Le gardien-chef de la prison venait de nous annoncer qu’on allait dans deux jours nous faire fusiller sur la place publique, au Zoma, en plein centre de Tananarive. Une émotion me dicta une sorte de testament destiné à ma fille. » : Île ! - Île aux syllabes de flamme ! - Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme ! - Jamais encore ton nom, - Ile heureuse et délivrée, - Ne fut plus doux à mon cœur - Madagascar libre ! libre !», écrit-il dans son poème «Antsa », une Femme-Île. L’œuvre du poète, fait dialoguer le sensuel, le cosmique, la révolte, le divin, l’amour et la mort, une poésie ardente de la vie. On sent une fusion entre un poète et son pays, son Île-Femme, qui embrasse et embrase tous les règnes, tous les domaines, fusion émotionnelle, intellectuelle, charnelle et même sexuelle : Vulve, Ô vulve de mon île ourlée de porcelaine… - Ô Semence ! Ô mystère ! Ô germination cosmique de la graine ! – Accord parfait des reins en râle ! – et Toi fécondité», écrit-il.

Rabé a mené parallèlement une carrière de et l’Académie française lui a décerné en 1988 son prestigieux prix de la Francophonie pour l’ensemble de son œuvre. Le fil conducteur de l'œuvre de Rabé reste l'exaltation du pays des ancêtres «Ile ! Ile aux syllabes de flamme, Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme ! Ile, ne fut plus doux à mon cœur ! Ile aux syllabes de flamme, Madagascar ! Quelle résonance ! Les mots fondent dans ma bouche : Le miel des claires saisons dans le mystère de tes sylves, Madagascar ! Je mords la chair vierge et rouge avec l’âpre ferveur du mourant aux dents de lumière, Madagascar ! Un viatique d’innocence dans mes entailles d’affamé, je m’allongerai sur ton sein avec la fougue du plus ardent de tes amants, du plus fidèle, Madagascar ! Qu’importent le hululement des chouettes, le vol rasant et bas des hiboux apeurés sous le faîtage de la maison incendiée !oh, les renards, qu’ils lèchent leur peau puante du sang des poussins, du sang auréolé des flamands roses ! Nous autres, les hallucinés de l’azur, nous scrutons éperdument tout l’infini de bleue de la nue, Madagascar ! La tête tournée à l’aube levante, un pied sur le nombril du ponant, et le thyrse planté dans le cœur nu du Sud, je danserais, ô Bien-Aimée, je danserai la danse-éclair des chasseurs de reptiles, Madagascar ! Un mot, Ile ! rien qu’un mot ! Le mot qui coupe du silence La corde serrée à ton cou. Le mot qui rompt les bandelettes du cadavre transfiguré ! La fureur des combats ! Le cri de la victoire ! L’étendard de la paix ! Le mot de nos désirs ! Le mot de notre chaîne ! Le mot de notre deuil ! Il brille dans les larmes des veuves, dans les larmes des mères et des fiers orphelins. Il germe avec la fleur des tombes, avec les insoumis et l’orgueil des captifs. Ile de mes Ancêtres, ce mot, c’est mon salut. Ce mot, c’est mon message. Le mot claquant au vent sur l’extrême éminence ! Un mot. Du milieu du zénith un papangue ivre fonce, siffle aux oreilles des quatre espaces : Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! », écrit Rabé.

Jacques RABEMANJARA est mort le 2 avril 2005, à Paris 15e.

Références bibliographiques

LAPORTE (Sylvie), Nom de code Rabé. Fiction inspirée de faits réels, Paris, texte inédit, 71 pages ;

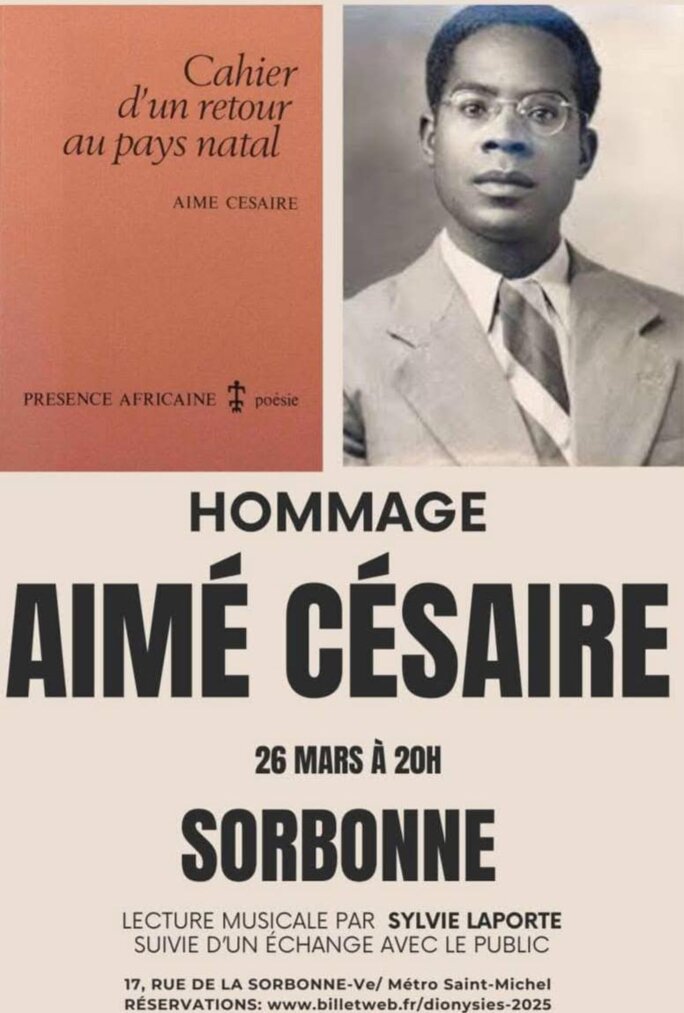

LAPORTE (Sylvie), «Hommage à Aimé Césaire. Cahier d’un retour au pays natal», lecture et échange avec le public, le 26 mars 2025, à 20heures, à Paris, La Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, Paris 5e, métros Luxembourg ou Saint-Michel.

A – Contributions de Jacques RABEMANANJARA

RABEMANANJARA (Jacques), Agapes des dieux : Tritriva : tragédie africaine, Présence africaine, 1962, 265 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Antidote, Paris, Présence africaine, 1961, 46 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Antsa, poème, Paris, Présence africaine, 1956, 66 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Lamba, poème, Paris, Présence africaine, 1961, 84 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Le Prince Razaka, Paris, Présence Africaine, ACCT, 1995, 110 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Les Boutriers de l'aurore, tragédie malgache en trois actes, 6 tableaux, Paris, Présence africaine, 1957, 231 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Les Dieux malgaches, version destinée à la scène, Paris, Hachette, 1964, 164 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Nationalisme et problème malgache, préface d’Alioune Diop ; Paris, Présence africaine, 1959, 246 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Œuvres complètes, poésie, Paris, Présence africaine, 1978, 356 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Ordalies, Paris, Présence africaine, 1972, 62 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Rien qu’encens et filigrane, Paris, Présence africaine, 1987, 148 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Rites millénaires, Paris, Présence africaine, 1955, 32 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Sur les marchés du soir, Paris, Ophrys Gap, 1940, 77 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Témoignage malgache et colonialisme, Présence africaine, 1956, 46 pages ;

RABEMANANJARA (Jacques), Thrènes d’avant l’aurore, Présence africaine, 1985, 79 pages.

B – Critiques et biographies,

(Jean-Marc), Ces procès qui ébranlèrent la France, Paris, Calmann-Lévy, Paris, 1956 et 1966, 342 pages ;

BEDART (F. Donat), Jacques Rabémananjara, poète malgache, Paris, AG Nizet, 1968, 266 pages ;

BOUCQUERY de SCHOUTTER (Jacques), Jacques Rabemananjara, Paris, Seghers, 191 pages ;

BOUDRY (Robert), Jean-Joseph Rabearivelo et la mort, Paris, Fortin, 1958, 84 pages ;

BOWD (Gavin), La double culture de Jean-Joseph Rabearivelo, entre Latins et Scythes, Paris, Harmattan, 2017, 214 pages ;

DIOP (Christiane, Yandé), DIA (Hamidou), «Entretien avec Jacques Rabémananjara», Présence Africaine, 1996, Vol 2, n°154, pages 35-42 ;

FITAHIANJANAHARY (Ralaiharinony), «Jacques Rabémananjara : vers un environnement poétique du patriotisme engagé à la politique», Afoféna, Véria, n°10, Vol 3, décembre 2023, pages 189-202 ;

ITOUA (Jacques), «Jacques Rabémananjara : un Nègre oublié», Présence africaine, 2008, Vol 178, n°2, page 98 ;

ITOUA (Jacques), «Les circonstances d’apparition du tragique chez Jacques Rabemananjara», Présence africaine, 2005, Vol 1, n°171, pages 149-156 ;

KADIMA-NUZJI (Mukala, Dieudonné), Jacques Rabemananjara : l’homme et l’œuvre, Paris, Présence africaine, 1981, 186 pages ;

KADIMA-NZUJI (Mukala), Jacques Rabemananjara, l’homme et l’œuvre, Paris, Présence Africaine, «col. Approches», 1981, 186 pages ;

KOENIG (Jean-Paul), Le théâtre de Jacques Rabémananjara, Paris, Présence Africaine, 1989, 103 pages ;

KOENIG (Jean-Paul), Les fondements du théâtre de Jacques Rabemananjara, Paris, Présence africaine, 2000, 238 pages ;

LOKOHO (Tumba, Shango), «Jacques Rabémananjara ou les formes poétiques d’une identité malgache», Études littéraires africaines, 2020, n°50, pages 65-78 ;

MABANCKOU (Alain), choix et présentation de textes, Poésie africaine : six poètes d’Afrique francophone, Paris, Points, 2010, 142 pages, spéc sur Jacques Rabemananjara, pages 56-72 ;

NAIKO (Julien), Jacques Rabemananjara, écrivain et politique malgache, Université de la Réunion, 2005, 550 pages ;

PAULIN (Joachim), «Jacques Rabémananjara ou la passion de la liberté», Lettres africaines, pages 221-225 ;

RABEARIVELO (Jean-Joseph), Enfants d’Orphée. Quelques poètes I, Paris, Culturéa, 2023, 48 pages ;

RABEARIVELO (Jean-Joseph), Imaitsoanala, fille d’oiseau. Cantate, Paris, Culturéa, 2023, 38 pages ;

RABEARIVELO (Jean-Joseph), L’aube rouge, Paris, No Comment éditions, 2020, 168 pages ;

RABEARIVELO (Jean-Joseph), L’interférence, Paris, Hâtier, 1988, 202 pages ;

RABEARIVELO (Jean-Joseph), Presque-Songes. Suivi de Traduit de la nuit, Paris, Culturéa, 2023, 84 pages ;

RABEARIVELO (Jean-Joseph), Volumes, Tananarive, Imprimerie de l’Imerrin, 1928, 88 pages ;

RABEMANANJARA (Raymond, William), Chronique d’une saison carcérale à Madagascar, préface de Jean-Marie Le Sidaner, postface de Dominique Ranaivoson, Harmattan, 1999, 146 pages ;

RABEMANANJARA (Raymond, William), Madagascar, l’affaire de mars 1947, Paris, Présence africaine, 2000, 130 pages ;

RANAIVOSON (Dominique), Jacques Rabemananjara, biographie, Paris, Présence africaine, 1981, 186 pages ;

RANAIVOSON (Dominique), Jacques Rabemananjara, poésie et politique à Madagascar. Biographie, Paris, Sépia, 2015, 297 pages ;

RIFFARD (Claire), Jean-Joseph Rabearivelo, une biographie, Paris, CNRS éditions, 2022, 366 pages ;

TA BI GOHI (Jonas), L’expression de l’universel et du passé chez Jacques Rabemananjara, Paris, Edilivre Aparis, 2016, 20 pages ;

TA BI GOHI (Jonas), La question d’une préséance du culte chez Jacques Rabemananjara, Paris, Edilivre Aparis, 2015, 28 pages.

Paris, le 18 mars 2025, par Amadou Bal BA