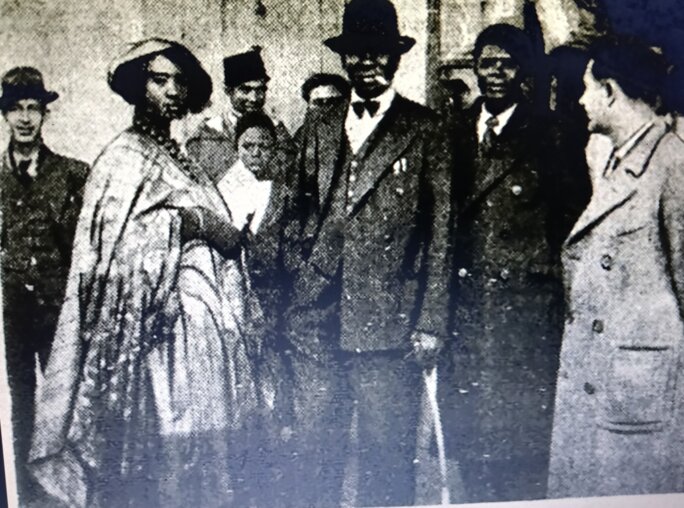

Agrandissement : Illustration 2

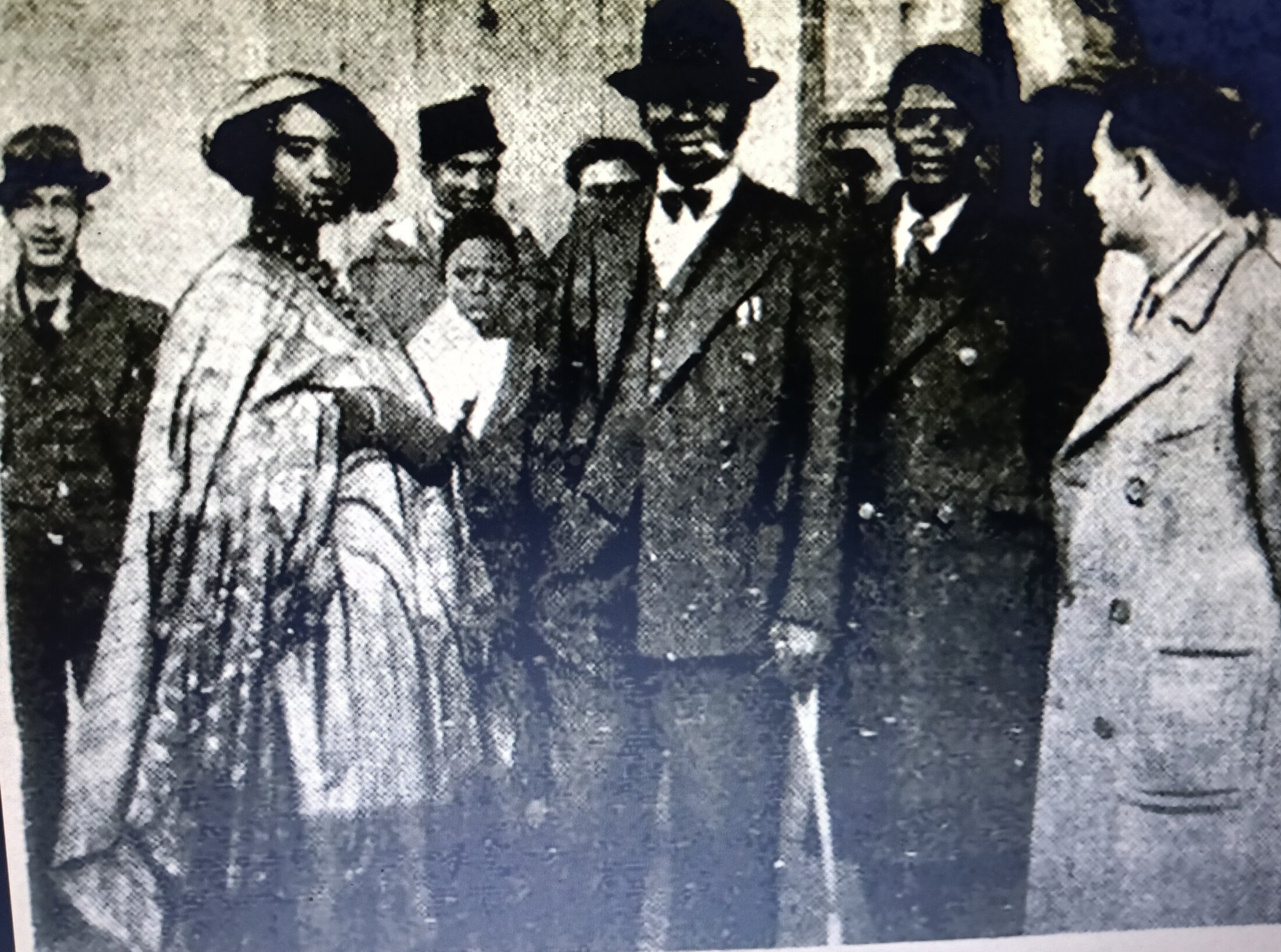

Agrandissement : Illustration 3

«Galandou DIOUF (1875-1941) député du Sénégal sous la IIIe République. Quel souvenir et héritage ?» par Amadou Bal BA

Galandou DIOUF a été député du Sénégal à l’Assemblée nationale française, avec l’étiquette «Gauche indépendante», sous la IIIe République, du 29 juillet 1934 au 31 mai 1936. Si on connait Blaise DIAGNE qui a mobilisé les Tirailleurs sénégalais, et maitre Lamine GUEYE, celui a abrogé le Code de l’indigénat, en revanche, on sait peu de choses sur le député Galandou DIOUF demeuré encore un illustre inconnu. Les faibles traces dans notre mémoire collective sont une rue en centre-ville à Dakar, un lycée à Mermoz-Sacré-Coeur et une école portant son nom. Un stade Galandou DIOUF se situe à Rufisque ou Tinguédj. Je signale qu’un roman de Catherine DERIOT, paru en 2019, s’intitule, «Rue Galandou Diouf». Je savais, à tout le moins, qu’il faisait partie, le 10 juillet 1940, des 80 députés qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Philippe PETAIN entré dans la Collaboration. En effet, avec 27 autres passagers, dont Paul BASTID, Georges MANDEL, Pierre MENDÈS FRANCE et Marcel BROUT, ils ont pris «Le Massilia». On a également des bribes d’informations à travers le témoignage de son assistante parlementaire, Paulette NARDAL (1896-985), la marraine de la négritude, qui était venue avec lui, visiter Saint-Louis, sa ville natale. À chaque fois que j’allais en vacances avec mes enfants sur la Côte d’Azur, je tympanisais sur le fait qu’un député du Sénégal, Galandou DIOUF, est mort un 6 août 1941 à Cannes, ville où on logeait fréquemment. J’avoue que ce sont les scooters de mer qui les intéressaient le plus, que d’entendre leur père rabâcher la même histoire.

C’est finalement mon amie Claudie DIAKHATé, résidante à Poitiers, mariée à un Sénégalais, Kar DIAKHATé, un parent par alliance à Galandou DIOUF, qui m’a recommandé de faire quelque chose. Qui était donc Galandou DIOUF et en quoi son action de parlementaire peut- elle éclairer les débats de notre temps ?

Galandou DIOUF est né le 14 septembre 1875, à Saint-Louis du Sénégal, appelée NDar. Musulman, son père, John Legros DIOUF, un commerçant, est Sérère, et sa mère, Datékié GUEYE, une Ouolof. Scolarisé dans une école catholique, ls Frères de Ploërmel ; il devient, en octobre 1896, instituteur stagiaire à Gandiole, puis affecté le 9 décembre 1897, à Dagana, mais le 29 août 1898, il est révoqué de ses fonctions. A par la suite, il devient receveur de la poste, à Dagana, chef de station à la gare de Dakar. Il se reconvertira comme comptable, à Dakar, chez Abdou Salam BOUGHREB, un commerçant marocain et en 1902, chez Buhan Teisseire, à Rufisque, puis chez un commerçant de la Petite côte.

Son père, un de ses oncles, son grand-père, et trois de ses grands-oncles, Galandou GUEYE, NDiawar Yacine GUEYE et Ay SOW, ont été tués ou blessés pendant la Première guerre mondiale 1914-1918. Son grand-père combattit pendant la guerre de 1870 en France, sous les ordres de FAIDHERBE et fut tué à la bataille de Bapaume (Pas-de-Calais). En effet, son père, tué au siège de Bakel, suite à l’attaque de Mamadou Lamine DRAMé (1835-1887), a été enseveli dans les plis du drapeau tricolore. «M. Galandou Diouf descend d’une lignée de Sénégalais, de soldats volontaires dont la loyauté envers la France, ne s’est jamais démentie», écrit le 3 août 1934, Jean DARAMY D’OXOBY dans «Les Annales coloniales». Par conséquent, la famille de Galandou DIOUF semble rangée du côté de l’Empire colonial. «De telles paroles et de tels actes témoignent suffisamment pourquoi, et quoi qu’il arrive, nous demeurerons toujours rebelles au racisme. Mon Dieu, ce député noir est le meilleur Français» écrit Paris-Dakar.

I – Galandou DIOUF : les questions d’égalité, de lutte contre le travail forcé et le racisme

A une époque, où l’Administration était encore très hostile à l’émancipation des indigènes, soutenu par une coalition de Mourides, de paysans et d’anciens combattants, sur recommandation de François CARPOT (1862-1936), député du Sénégal, Galandou DIOUF, maire de Rufisque, devient son représentant au Conseil général, à Saint-Louis, en 1909. Il est réélu en 1915 et en 1919. Il est battu à la maire de Rufisque en 1925 par Maurice GUEYE (1888-1966) qui occupera le poste jusqu’en 1960. Galandou DIOUF, pour briguer le poste de député, a donné des gages au colonisateur «Ce n’est pas par la couleur de peau que se distingue le Français, mais par son abnégation et son esprit de sacrifice pour la patrie», dit-il, et cité par «Les annales coloniales». Il a estimé que les populations africaines avaient le sentiment d’être bien protégées et respectées. A d’autres égards, il est progressiste et favorable au droit de vote des femmes «au Sénégal, les femmes votent. oui. parfaitement, elles votent dans les élections consulaires et je vous assure plus personne ne s’en repent. Elles combattent l'injustice et l'arbitraire, apportant leurs suffrages à ceux qui n’ont d'autre appui que leur bonne foi. Si les femmes votaient dans les élections municipales, nous verrions sans doute disparaître le gâchis de certains budgets et aussi bien des compromissions», dit-il, le 3 mars 1935, aux «Echos».

En pleine période coloniale, marquée par la mobilisation de 200 000 tirailleurs sénégalais et donc la montée des idées indépendantistes, l’image de Blaise DIAGNE s’est considérablement ternie aux yeux de l’opinion publique sénégalaise. Assimilationniste, le Blaise DIAGNE est qualifié de «traitre nègre» et de promoteur du travail forcé. Galandou DIOUF, s’appuyant sur un groupe «l’Aurore de Saint-Louis», des intellectuels, dont notamment avec Mody MBAYE (1871-date de décès inconnue) un instituteur révoqué pour insoumission, va succéder au premier député à Blaise DIAGNE, son mentor. En effet, Galandou DIOUF avait auparavant d’abord soutenu, puis combattu, sans succès, Blaise DIAGNE aux législatives 1928 et 1932. Il reproche à Blaise DIAGNE, élu le 10 mai 1914, sur une orientation nationaliste, contre un métis François CARPOT, d’avoir retourné sa veste. En effet, Blaise DIAGNE est devenu un fervent soutien des colonialisme, «un agent de l’ordre colonial», trop inféodé aux traitants bordelais et marseillais et aux métis, contre les intérêts des Sénégalais. «Le Sénégal se meure ! Il est grand temps de songer à son relèvement, mais pour cela, le diagnisme qui est le fléau du pays doit disparaître, pour laisser la place, au seul parti, celui de l’opposition», dit Galandou DIOUF.

Galandou DIOUF a su toucher le cœur des Sénégalais en revendiquant l’égalité raciale. Il a attaqué un décret colonial, les diplômes des cadres sénégalais n’étaient pas reconnu comme équivalents d’un diplôme français ; ce qui cantonait les Africains dans une position servile. En effet, l’héritage de Blaise DIAGNE est lourd à plusieurs points de vue. Les Tirailleurs sénégalais, alors qu’ils sont venus verser leur sang pour la mère-patrie, étaient encore des indigènes de la République ; confrontés encore au Code de l’indigénat, un régime d’esclavage moderne, et donc au travail forcé et aux punitions administratives, ils n’avaient obtenu ni la citoyenneté française, ni des pensions à la hauteur de leur engagement pendant la Guerre qui ont été, de surcroit, celles-ci ont été gelées.

Galandou DIOUF a été élu député du Sénégal, le 29 juillet 1934, par 6 132 voix, contre Lamine GUEYE, 4 364 voix. «Blancs ou Noirs, conquérants ou conquis, hier adversaires, frères aujourd’hui, héros célèbres et obscurs, artisans de l’époque africaine, aucun ne doit être oublié», dit Galandou DIOUF. Croix de guerre, légion d’honneur et sous-lieutenant de l’armée française Galandou DIOUF «qui est, la chose mérite d'être indiquée de religion musulmane, avait d'ailleurs d'autres titres à briguer les suffrages des électeurs, des titres qui lui assureront l'accueil le plus sympathique de ses collègues : Père d'une famille nombreuse il a, en effet, sept enfants il se trouvait, en 1914, à trente-huit ans, dégagé de toute obligation militaire ; il ne s'en engagea pas moins dans les troupes métropolitaines, et sa conduite au front lui valut la croix de guerre, la croix de la Légion d'honneur et le galon de sous-lieutenant. Blessé, il continue à servir et, en 1918, auprès de M. Diagne, participe à la campagne de recrutement de l'armée noire», écrit, le 28 octobre 1934, Robert GAUTHIER dans «le coup de bambou».

Pour sa campagne électorale, Galandou DIOUF critique parfois l’administration coloniale et les Créoles, mais se veut rassurant, il a été employé des grandes maisons de commerce coloniales, et il a l’appui des Lébous de Rufisque, Dakar et Saint-Louis. Aussi, certains articles sont élogieux à son égard. «Il y a des gens qui s'illustrent en politique grâce à leur fortune, à leur haute valeur intellectuelle, à leurs relations avec les autorités supérieures. Peut-on appliquer l'un de ces cas au nouveau député du Sénégal ? Possède- t-il l'un de ces moyens d’action ? Assurément non. Ni fortune, ni titre universitaire. M. Galandou DIOUF possède une arme très puissante : l'estime générale. Il suffit de constater, en effet, avec quelle profonde vénération, avec quelle jalousie singulière son nom se prononce au Sénégal pour se rendre compte de la popularité inqualifiable dont jouit l'homme depuis plus de 20 ans. L'influence politique de Galandou est due uniquement à son dévouement, indéfectible pour le Premier pays», écrit, le 1er août 1934, dans «Le Phare du Dahomey», sous l’anonymat, Un Sénégalais.

Galandou DIOUF a bien gagné à la loyale, l’élection du 29 juillet 1934 ; ce n’est pas un scrutin truqué, mais «une élection «coloniale», nous estimerons, au contraire, qu’elle ne fut pas de ce fait, une élection «coloniale». L’histoire coloniale, en matière d’élections, est riche de fraudes, de pressions, d’illégalités de toutes sortes : inscrivons donc cette élection comme une élection normale. Et attendons celles qui suivront pour voir si quelque modification heureuse est survenue dans nos mœurs», écrit Jean DARAMY D’OXOBY. Le député du Sénégal a eu l’intelligence d’élargir sa base électoral en allant courtiser à Marseille et au Havre, les nombreux dockers Soninkés, qui sont des immigrants sénégalais de longue date en France. Il a sollicité du ministre de la Marine que les contrats des marins Soninkés soient régularisés, avec un système de quotas, leur permettant d’accéder plus facilement au travail contre le monopole de la CGT.

Défenseur de l’égalité, contre toute discrimination, fondateur du journal «Le Sénégal», il collabore au journal «Démocratie». En décembre 1934, Galandou DIOUF a demandé que les Africains soient traités avec bienveillance «Je viens amicalement, mais énergiquement, solliciter l’appui de la métropole et demander à la France de traiter les Sénégalais sur le même pied d’égalité que ses propres enfants», dit-il, le 2 octobre 1934, au «Petit parisien».

Pendant la Seconde guerre mondiale, Galandou DIOUF avait mobilisé 70 000 tirailleurs sénégalais. «La France est notre Mère. Tous ses bienfaits, le peuple noir ne peut les oublier, et c’est pour cela que, par centaines de mille, nos Tirailleurs sénégalais joindront leur jeunesse et leur force à la vôtre. Une race blanche ? Une race noire ? Peut-être, mais aussi des Hommes, des Français unis pour la défense d’un même idéal et d’une Patrie bien-aimée» Galandou DIOUF cité par France-Soir, du 22 avril 1940. Par ailleurs, il avait déposé une proposition de la loi, qui n’avait pas abouti, cela viendra qu’en 1946, avec Me Lamine GUEYE, visant à octroyer la nationalité française aux indigènes habitants l’AOF et l’AEF, au titulaires au titre de militaire de la Légion d’honneur, de la médaille militaire ou encore des pensionnés de guerre ou anciens combattants.

Tout cela montre, au-delà des combats fratricides pour la conquête ou la conservation du pouvoir, encore d’une actualité de nos jours, la démocratie sénégalaise vient de loin. Faite de conquêtes par petites touches, sur une durée longue, elle reste un combat de chaque instant. «Le combat pour la démocratie, la justice, l'égalité et la dignité est une œuvre permanente, dans laquelle chaque victoire doit. être préservée, chaque avancée consolidée pour être garantie et pérennisée. Rien n'est gagné d'avance, ni irrémédiablement perdu. Telle est la leçon que notre histoire qui est aussi celle de l'AOF nous enseigne », écrivent Charles BECKER et autres, dans «l’AOF, réalités et héritages».

II – Galandou DIOUF et la question du bien-être des Sénégalais

Homme nouveau, élu quelques années après la crise de 1929, deux ans avant le Front populaire et en pleine montée du fascisme en Europe et donc un renforcement du conservatisme et des idées coloniales, Galandou DIOUF, à son élection en 1934, en qualité de député du Sénégal avait promis des changements, pour la justice, la liberté et le bonheur, dans l’apaisement. «Je n’ai accepté de briguer vos suffrages et je n’accepte actuellement le mandat de député que je dois à la volonté du peuple, que pour faire du bien à mon peuple et le sortir de la misère où une politique néfaste l’a plongé. Je sais, pour les avoir endurées moi-même, tout ce qu’on de démoralisant les privations que créé la misère. Je veux, par des efforts continus, par un travail de tous les jours, m’attacher à régler à votre avantage, toutes vos revendications, dans ce qu’elles ont de réalisables.», écrit-il, dans «Le Sénégal» du 4 août 1934.

Après la Grande dépression de 1929, la France connaissait en 1935, un déficit annuel de 9 milliards, et la mévente de l’arachide, une monoculture de l’exportation, touchait durement les paysans sénégalais. «Jusqu’à présent la politique au Sénégal n’a pas donné grand-chose, si ce n’est des déceptions ; il n’est plus temps de la cultiver, il n’est plus temps de se perdre dans les sentiers broussailleux des partis. Quand l’estomac est vide, les oreilles entendent, mais le cerveau perd ses facultés ; il est donc superflu d'essayer de raisonner. Mais il faut remplir l’estomac. Nous avons un grand malade à soigner : c’est le Sénégal. La terre sénégalaise est devenue, par la volonté de l’administration et du gros commerce, une terre de monoculture. Les pistachiers ont vu fortune grossir, ils n’ont pas cherché plus avant. Maintenant que la crise étreint le monde, l’arachide, qui faisait vivre la majeure partie des Sénégalais, ne se vend plus beaucoup, et les Sénégalais sont bien mal heureux», écrit Galandou DIOUF, dans l’A.O.F. républicaine.

Aussi, Galandou DIOUF appelait à une «fédération économique» entre la métropole et ses colonies, pour amortir les effets de la crise «L’Afrique de demain», association de propagande et d’études des grandes questions africaines, prépare en Afrique Occidentale Française la formation de coopératives de production agricole et d’élevage qui permettront l’exode vers des terres neuves des jeunes gens actuellement voués au chômage à la sortie des écoles. J’estime, en effet, qu’il faut encourager par tous les moyens l’union entre le colon moyen blanc et l’indigène. C’est la seule façon de consolider, en vue de l’avenir, la puissance impériale française et de la mettre en état de résister aux prétentions étrangères de partage de l’Afrique» dit Galandou DIOUF.

En 1940, il fonda une association d’entraide aux Tirailleurs sénégalais. Galandou DIOUF faisant partie des 80 députés ayant refusé de voter le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal PETAIN, il s’embarque, avec d’autres parlementaires, le 21 juin 1940, pour Casablanca, au Maroc, dans la perspective de créer un gouvernement d’opposition et de résistance au fascisme. Arrêté au Maroc, il ne pourra revenir en France que le 18 juillet 1940 et placé en résidence surveillée à Cannes, par le régime de Vichy. Dans son lit de mort, le député Galandou DIOUF a exprimé le sentiment que la France lui avait menti, les principes posés par la Déclaration de 1789 n’étaient valables que pour les Français de métropole et non pour les Noirs colonisés, les iniquités de Vichy sont inexcusables. Les Vichystes avaient occupés Dakar jusqu’à la Libération.

Galandou DIOUF est mort le 6 août 1941, à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Le 18 août 1950 ses cendres ont été transférés par bateau. Marié, à Kévé N'DAW (1887-1952) il avait sept enfants. Paulette NARDAL (1896-1975), la marraine de la négritude, son assistante parlementaire, qui s’est rendue à Saint-Louis du Sénégal, pendant un mois et demi, affirme que Galandou DIOUF est un polygame. Une photo que j’ai retrouvé, dans les journaux de l’époque, indique bien que Galandou DIOUF vivait également avec une Française, et ils ont eu, au moins, un fils métis. «Les Parisiennes aiment Galandou Diouf», tel est le titre, très tendancieux, d’un article du 8 avril 1936, d’un journal de Lamine GUEYE, le «Périscope Africain». Ses restes ont été rapatriés le samedi 27 août 1950 à Saint-Louis, sa ville natale.

Références bibliographiques

A – Contributions de Galandou DIOUF

DIOUF (Galandou) «Lettre de remerciements à tous les électeurs, à tous les Sénégalais», Le Sénégal, 4 août 1934 ;

DIOUF (Galandou) «Profession de foi», Le Sénégal, 19 juin 1936 et 13 juillet 1934 ;

DIOUF (Galandou) «Sauvons le Sénégal d’abord», Le Sénégal, 25 février 1937, n°134 page 1 ;

DIOUF (Galandou), «Au travail», AOF républicaine, 1934 ;

DIOUF (Galandou), «Entretien accordé à Jean Frangeat», Le Petit parisien, mardi 2 octobre 1934, page 5 ;

DIOUF (Galandou), «La France sera sauvée par ses colonies d’Outre-mer (Grande dépression)», Oran-Niger, 1er novembre 1935, n°93, pages 5-7.

B- Autres références

«Le nouveau député du Sénégal», L’écho d’Alger, 1er août 1934, page 3 ;

«Les Sénégalais n’oublient pas. Galandou Diouf», Paris-Dakar, 28 août 1950, n°4442, pages 1 et 2 ;

Alpha, «Le député Galandou Diouf reconnaît la situation malheureuse de la population sénégalaise.», Le Cri des nègres, 1er novembre 1934, n°11, page 1 ;

Anonyme, «Un député noir (Galandou Diouf)», France-Afrique, 9 avril 1935, page 1 ;

BA (Amadou, Bal) «Paulette Nardal (1896-1985), marraine de la Négritude et assistante parlementaire de Galandou Diouf, député du Sénégal», Médiapart, 15 août 2021 ;

BARRY (Moustapha), Histoire des médias, Paris, Harmattan, 2013, pages, 356 pages, spéc pages 151-153 ;

BECKER (Charles), MBAYE (Saliou), THIOUB (Ibrahima), sous la direction de, AOF : réalités et héritages, sociétés ouest-africaines et ordre colonial, 1895-1960, Dakar, Direction des Archives du Sénégal, Dakar, 1997, tome I et II, 1186 pages, spéc pages 301-338 ;

BINOCHE-GUEDRA (Jacques-W), «La représentation parlementaire coloniale (1871-1940)», Revue historique, octobre-décembre1988, Vol 75, n°280, spéc pages 521-535 ;

BONNARDEL (Régine), Saint-Louis du Sénégal : mort ou renaissance ?, Paris, Harmattan, 1992, 423 pages, spéc pages 133, 142, 148-157 ;

CANTIER (Jacques) JENNINGS (Eric), L’Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob, 2004, 400 pages, spéc pages 251-252 ;

DARAMY D’OXOBY (Jean), «Les élections dans les colonies», Les Annales coloniales, 3 août 1934, n°34, page 3 ;

DARAMY D’OXOBY (Jean), Trente ans de colonisation en Afrique Occidentale française (1908-1938), Dauvissat, 1938, 28 pages ;

DERIOT (Corinne), Rue Galandou Diouf, éditeur indépendant, 2019, 127 pages ;

DIALLO (Mamadou), Galandou Diouf homme politique sénégalais (1875-1945), Dakar, UCAD, 1972, 126 pages ;

DONZON (Jean-Pierre), Saint-Louis du Sénégal, palimpseste d’une ville, Paris, Karthala, 2012, 132 pages, spéc pages 64-69 ;

DOUILLET (P.), «L’avènement de Diouf», Paris-Dakar, 31 juillet 1934, pages 1 et 4 ;

FALL (Babacar), Le travail forcé en AOF, Paris, Karthala, 1993, 346 pages, spéc pages 203 et 210 ;

GAUTIER (Robert), «M. Galandou Diouf», Le coup de Bambou, 28 octobre 1934, n°53, page 2 ;

GAUTIER (Robert), «M. Galandou Diouf», Le Petit parisien, 26 septembre 1934, page 1 ;

GAYE (Souleymane, Bassirou), «Réconciliation sénégalaise. Galandou Diouf-Lamine Guèye», Paris-Dakar, 14 septembre 1936, n°251, page 4 ;

GOUX (Alfred) «Conséquences de l’élection du 29 juillet 1934 (de Galandou Diouf)», Le Sénégal, 10 août 1934, n°8 pages 1-2 ;

IC «In Memoriam Galandou Diouf», Les Cahiers coloniaux, août-septembre 1950, n°7, page 252 ;

JONHSON (G. Wesley), Naissance du Sénégal contemporain. Aux origines de la vie politique moderne (1900-1920), Paris, Karthala, 1991, 297 spéc pages 183-187 ;

LE BRAS (Jean-Luc), L’étoile occidentale, une loge européenne à Dakar, 1899-1960, Paris, Dervy, 2019, 465 pages, spéc pages ;

MANCHUELLE (François), Les diasporas des travailleurs Soninkés (1848-1960), Paris, Karthala, 2004, 348 pages, spéc électorat diaspora Soninké en France, pages 294-299 ;

MARTIN (Louis), «Les élections dans les colonies», Le coup de Bambou, 18 octobre 1934, n°53, page 2 ;

MICHEL (Marc), Les Africains et la grande guerre : l'appel à l'Afrique, 1914-1918, Paris, Karthala, Paris, 2003, 302 pages ;

ROCHE (Christian), Le Sénégal à la conquête de son indépendance (1939-1960) chronique de la vie politique et syndicale, de l’Empire français, à l’indépendance, Paris, Karthala, 2001, 286 pages, spéc pages 59 et suivantes ;

SAGNES (Jean), «Le refus républicain : les 80 parlementaires qui ont dit Non à Vichy, le 10 juillet 1940», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1991, pages 555-589 ;

THILMANS (Guy), ROSIERE (Pierre), Les sénégalais et la Grande Guerre, éditions du musée historique du Sénégal à Gorée, Dakar, IFAN, 2012, 264 pages ;

TIQUET (Romain), Travail forcé et mobilisation de la main-d’œuvre au Sénégal, années 1920-1960, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, 288 pages, spéc pages 124-127 ;

TOPOUZIS (Daphne, N.), Galandou Diouf, Popular Front, War and Four Republic Politics in Senegal : From Galandou Diouf to Leopold Sedar Senghor, 1936-1952, Londres, London School of Oriental and African Studies, 1989, 452 pages ;

Un Sénégalais, «Galandou Diouf au pouvoir», Le Phare du Dahomey, 1er août 1934, n°104, page 19 ;

ZANCARINI-FOURNEL (Michelle) GROLLEMUND (Philippe), Fierté de femme noire, entretiens, mémoires de Paulette Nardal, Paris, Harmattan, 2019, 201 pages, spéc pages 286-288 ;

ZUCCARELLI (François), La vie politique sénégalaise (1940-1988), Paris, Vol I, 1988, 258pages, spéc chapitre « Dioufisme et Laminisme», pages 19-30, et 139-149.

Paris, le 16 novembre 2025, par Amadou Bal BA