Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

«La Perse, l’Iran, une histoire millénaire, plombée par la dramaturgie, un combat entre la Lumière et l’obscurantisme. Plaidoirie pour un monde de paix, de justice et de coopération mutuellement avantageuse, seule capable d’assurer le bien-être et la sécurité de tous» par Amadou Bal BA –

«En Iran, Israël a fait le sale boulot pour nous tous», a dit Friedrich MERZ, à propos de l’agression de Benyamin NETTENYAHOU contre l’Iran. Le chancelier allemand a dit, crument, le traitement des Occidentaux à l’encontre des autres nations du monde, pour s’accaparer de leurs ressources naturelles, par la prédation, y compris jusqu’au meurtre. Après le génocide à Gaza de l’extrême droite israélienne, faire de la part du chancelier allemand, l’apologie de l’agression contre l’Iran, est indécent et très choquant. Tout le monde, à juste titre, a condamné l’agression russe contre l’Ukraine. C’est donc une Justice internationale à deux vitesses. Si c’était l’Iran qui était le premier à bombarder Israël, je suppose que le tremblement de terre médiatique nous aurait déjà tympanisés. Dans cette société internationale avec le Pacte des Nations Unies, de quel droit une nation peut-elle s’arroger le droit d’exterminer les autres, de se faire justice elle-même, et de se placer au-dessus des lois internationales ?

Dans cette loi du talion, de la grande voyoucratie, hors de toute légalité internationale, celle du plus fort, quand on parle en Occident de «droits de l’Homme», de «démocratie», ce n’est qu’un «privilège de l’Homme blanc», suivant une expression de Jean-Paul SARTRE. On est loin des valeurs universelles de démocratie, d’égale dignité entre tous les hommes de la terre. En effet, l’information est confisquée par de grands groupes de la haute finance ; tout est filtré, instrumentalisé, mis en scène, avec une savante distinction entre les régimes acquis, dociles et ceux qui se révoltent contre la loi du plus fort. En dépit de leurs crimes, les régimes dociles sont protégés, et les rebelles, diabolisés et criminalisés, accusés de tous les maux de la terre, notamment de détenir des armes nucléaires que possèdent les Occidentaux et Israël, déjà expérimenté au Sahara à Nagasaki ou au Pacifique. Il n’y avait pas d’armes chimiques en Irak, et pourtant Saddam HUSSEIN (1937-2006) a été pendu, sans aucune conséquence devant la Cour pénale internationale. En revanche, Laurent GBAGBO, que voulait «vitrifier» Paul BISMUTH, après plus de 11 ans d’emprisonnement, par la CPI, a été radié des listes électorales en RCI, par un jugement par défaut, lors de son injuste détention. Les monarchies pétrolières arabes, acquises à la cause des Occidentaux, sont loin d’être exemplaires en matière de droits de l’Homme et sont restées silencieuses sur le génocide à Gaza et l’agression contre l’Iran. «La loi du plus fort est toujours la meilleure», disait, en 1668, Jean de la FONTAINE (1621-1695), dans sa fable «Le loup et l’agneau».

Dénués de toute morale, le monde carnassier du libéralisme, une redoutable machine d’extermination des plus faibles, n’avait pas, jadis, hésité, pour un morceau de sucre à tremper dans leur café, à provoquer, le plus grave crime contre l’Humanité : l’esclavage et ses 40 millions de morts. Les Occidentaux avaient chassé en 1953, Mohammad MOSSADEGH (1882-1967), un nationaliste iranien, qui avait procédé à des nationalisations de compagnies pétrolières, pour installer Mohammad Reza PAHLAVI (1919-1980).

La Perse devenue l’Iran est beaucoup plus complexe que ces vues simplificatrices et confusionnistes des forces du Chaos. C’est un pays d’une histoire millénaire où se combattent, de longue date, des forces de la Lumière, et du conservatisme ou de l’obscurantisme. Nous avons besoin d’un monde de justice, de paix, de solidarité et de fraternité, dans lequel les États coopèrent de façon harmonieuse, avec des avantages mutuels. Seule la paix, à l’ère des armes nucléaires, est de nature à faire prospérer les nations.

L’Iran, vaste de 1 650 000 km2, soit 3 fois la France, une population de 92 392 823 habitants, un État d’Asie occidentale, est baigné au Nord par la mer capsienne, au Sud par le golfe persique et la mer d’Arabie. Ses pays limitrophes sont au nord l’Arménie, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, à l'est l’Afghanistan et le Pakistan, et à l’ouest, la Turquie et l’Irak. L'Iran est un pays de hautes plaines steppiques et désertiques, au climat contrasté entre le chaud en été, le froid en hiver. C’est un pays musulman dominé par les chiites, avec une population, pour moitié des Persans, mais aussi des minorités dans le nord-ouest, les Azéris et les Kurdes.

L’Iran est un pays d’une histoire très ancienne et glorieuse, comme celle de Suse ou Persépolis, «la Cité perse», capitale de l’ancien Empire perse des Achéménides, fondée par Darius 1er (548-486) en 518 av. J.-C. Les Perses et les Mèdes font partie des peuples indo-européens venus à la fin du IIe millénaire avant notre ère, peut-être du sud de la Russie et de l’Asie centrale, pour s’établir sur le plateau iranien. Au VIIe siècle av. J.-C., les Mèdes forment un empire qui jouera un rôle déterminant dans la chute du puissant Empire assyrien, dont la capitale était Ninive, au nord-ouest de l’Irak, tout en rivalisant avec ses autres voisins, la Lydie de Crésus d’Asie Mineure et Babylone. Mais, en 552, la Perse devient un royaume indépendant sous Cyrus II dit «le Grand» qui se soulève contre les Mèdes et réussit à les vaincre. «Quiconque arrivait de la cour chez Cyrus en était si bien traité qu’on ne le quittait pas sans se sentir plus d’attachement pour lui que pour le roi, et il mettait tous ses soins à gagner l’affection des peuples de son gouvernement, et à les former au métier de la guerre. Il levait d’ailleurs des troupes grecques le plus secrètement qu’il lui était possible pour prendre le roi au dépourvu. Lorsqu’on recrutait des troupes, il ordonnait aux commandants d’enrôler le plus qu’ils pourraient les meilleurs soldats», écrit Xénophon, dans l’Anabase.

En 550 débute la formation de l’Empire perse achéménide. Dans son histoire antique, la Perse a connu une grande stabilité avec de grandes dynasties : les Achéménides de Curys à Darius, 530-330 avant J-C. Comparé à l’Empire romain, celui de Darius, couvre le Moyen-Orient, y compris l’Égypte et la mer Rouge, le golfe Persique, les îles de la Méditerranée, Chypre, la mer Égée, le Caucase et les bords de la mer Noire, une partie des Balkans avec le Danube comme frontière extérieure, une partie de l’Asie centrale jusqu’au sud du Kazakhstan actuel, l’Afghanistan et le Pakistan. En effet, Darius, roi bâtisseur, restaure avec fermeté l'ordre dans l'empire, ébranlé par la crise de succession, encourage les échanges commerciaux et instaure une monnaie et bâtit une imposante capitale, Persépolis.

L'histoire des guerres médiques, c'est-à-dire le récit des entreprises de Darius et de Xerxès contre la Grèce, nous est parvenue grâce essentiellement à des historiens grecs (Hérodote et Xénophon) souvent d’une grande partialité et mêlée de fables ou de fantaisies. Il y a une première guerre médique ayant abouti à la conquête de l’Ionie par les Perses. Désignés par ces historiens comme peuple «barbare», c’est-à-dire ne parlant pas le grec et qui entourent le pays de toutes parts, les Perses, déclaraient donc que l'expédition de Troie avait été le premier acte de la guerre, et que cette attaque était venue des Grecs : eux-mêmes n'avaient fait depuis que venger tous les outrages infligés jadis aux barbares; depuis la guerre de Troie, ils avaient le droit de regarder les Grecs comme leurs ennemis naturels. En fait, la Perse, maîtresse de tout le continent asiatique jusqu'à la mer, ne s'arrête plus dans sa marche : la guerre médique est commencée. Crésus eut le sentiment qu'il pouvait trouver en Grèce du secours contre l'invasion menaçante de Cyrus. Il est le premier qui ait convié une ville de la Grèce continentale à se joindre aux peuples «barbares» de l'Asie pour repousser la conquête perse. «L’Ionie abandonnée tombe, malgré des prodiges de bravoure, sous les coups des généraux perses, et la domination barbare s'étend jusqu'aux îles, qui d'elles-mêmes offrent leur soumission», écrit Hérodote. Darius, en vengeur de ses prédécesseurs, les rois Mèdes, avec 700 000 hommes et 600 vaisseaux, engage une campagne contre les Scythes. Les envoyés de Darius à Sparte et Athènes sont assassinés ; il voulait mater la révolte, mais il est vaincu, en 490, à la bataille de Marathon. Sparte et Athènes, menacées depuis longtemps, n'avaient pas manqué d'échanger d'avance des projets de défense et ont attaqué, par anticipation, les Perses, là où ils n’étaient pas attendus, dès le débarquement à Marathon.

À la Deuxième guerre médique, Xerxès, successeur de Darius, tenta de conquérir la Grèce, dont les cités se révoltent contre la tutelle perse. Il ne parvint qu’à incendier Athènes, et subit, à la bataille navale de Salamine (480 av. J.-C.) une défaite définitive. Une longue période de désordres intérieurs s’ensuivit, annonçant la décadence. Ce fut la Grèce qui la précipita : Alexandre Le Grand (356-323, avant J-C.) vainquit Darius III à la bataille d’Issus, en 333 av. J.-C. C’est ainsi que s’éteignit la première série des rois de Perse.

L’invasion arabe au VIIe siècle, un Islam conquérant, met fin à la dynastie sassanide, il faudra attendre la formation de l’Empire Safavide (1501-1722) et la constitution d’un État unitaire et fort pour retrouver un équivalent territorial aux Empires perses antiques. L’Iran de la dynastie Safavide atteint son apogée sous le règne de shah Abbas Ier le Grand (1558-1629). Nader Qoli Mirza (1688-1747) organise un coup d’État, se proclame roi, sous le titre Nader shah Afshar et réunifie le pays possession, en 1739, de l’Afghanistan, du Caucase, d’une partie de l’Asie centrale et envahit le nord de l’Inde. La période de décadence de l’Iran sera marquée par la perte du Caucase au profit de la Russie, et en 1856 de l’Afghanistan. La dynastie des PAHLAVI régnera sur l’Iran, avec quelques interruptions entre 1925 et 1979. Depuis lors ce sont les Mollahs qui dirigent le pays.

De cette histoire millénaire mouvementée, la Perse a toujours oscillé entre l’Harmonie et le Chaos, la Lumière et les Ténèbres, le conservatisme et le modernisme.

I – La Perse ou l’Iran des forces conservatrices

A - L’alignement aveugle et inconditionnel de la Monarchie sur le camp occidental

La première grande tragédie de l’Iran se manifeste lors de la Première Guerre mondiale. Le nouveau souverain d’Iran, Ahmad shah Qadjar (Tabriz 1898-130, Neuilly-sur-Seine en France), couronné seulement huit jours avant le déclenchement du conflit 1er novembre 1914, le Shah déclare le 1er novembre 1914, la «neutralité» de la Perse qu’il n’a cependant pas les moyens de faire respecter. Alors que des forces russes et britanniques sont déjà présentes sur le territoire persan, l’entrée en guerre de l’Empire ottoman aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, provoque l’intrusion d’autres acteurs dans le pays : les Ottomans et les agents allemands. La Perse devient alors un nouveau champ de bataille entre les deux camps. Après la révolution russe de 1917, les Ottomans occupent l’Azerbaïdjan iranien jusqu’à l’armistice de 1918. À la fin de la Première Guerre, la disparition de l’Empire russe permet aux Anglais de devenir l’unique puissance dominante en Perse. En 1935, Reza shah décide qu’à partir du 20 mars 1935, le Nouvel An iranien, le pays s’appellera désormais «Iran» au lieu de «Perse», avec comme langue le Farsi ou persan.

Le conservatisme et l’obéissance absolue aux intérêts des puissances étrangères est incarné par le règne de dynastie pahlavi à partir1925, sous le règne de Reza SHAH (1925-1941), puis sous celui de son fils, Mohammad Reza SHAH (1953-1979), les ressources du pétrole coulent à flots, mais une grande partie de la population vit sous une grande pauvreté. Les PAHLVALI se dotent d’une Armée aussi coûteuse qu’inefficace. Durant la Seconde Guerre, bien l’Iran soit rangé dans le camp occidental, ce pays entretient de bonnes relations avec l’Allemagne nazie. En 1939, l’Allemagne est devenue le premier partenaire commercial de l’Iran, en raison notamment de l’annexion d’une partie de la Tchécoslovaquie, pays qui entretenait d’importantes relations économiques avec l’Iran, qui déclare sa neutralité. Churchill va donc s’entendre avec STALINE pour exiger l’expulsion des ressortissants allemands vivant en Iran. Face à l’ultimatum présenté par la Grande-Bretagne et la Russie, Reza SHAH tergiverse. Le 25 août 1941, en violation complète de la neutralité iranienne, vingt mille soldats britanniques pénètrent par le sud du pays alors que quarante mille Soviétiques envahissent le nord de l’Iran. Une partie du territoire iranien se retrouve occupée par les forces anglo-soviétiques. Le 16 septembre 1941, trois semaines après l’invasion, Reza shah abdique en faveur de son fils Mohammad Reza et prend le chemin de l’exil où il mourra en 1944. En janvier 1942, un accord tripartite entre l’Iran, la Grande-Bretagne et l’URSS est signé. Il transforme l’Iran en pays «allié», les puissances occupantes.

B – La religion, les chiites, une force conservatrice, dans la dramaturgie

La Perse ou l’Iran, depuis la nuit des temps, est en permanence secoué par des révolutions autour de la conquête ou la conservation du pouvoir. Déjà dès les premières années de la conquête de l’Islam, on note une grande discorde entre l’Islam Sunnite et l’Islam chiite. Le 10 octobre 680, à Karbala, en Mésopotamie, des soldats arabes de l’armée des Omeyyades de Yazhid, massacrent une petite troupe conduite par Al-Hussein, prince des martyrs, fils de Fatima, l'un des petits-fils du Prophète Mahomet (Voir mon article, Médiapart 27 décembre 2020). En effet, après ce massacre, Karbala est devenu un haut lieu de pèlerinage de l’Islam radical des chiites, une des clés de compréhension des tensions actuelles au sein de l’Islam modéré ou radical. Dans le baptême de sang de Karbala naît une piété chiite fascinée par le deuil et le martyre. Al-Hussein, dont le père Ali avait également été assassiné, incarne le sacrifice suprême et consenti, le modèle du combattant valeureux, défendant sa liberté et son honneur, prêt à mourir pour revenir à la pureté de l'Islam rigoriste des origines.

L’Iran de la seconde moitié du XXe siècle a été tiraillé par deux forces conservatrices très controversées ; c’est d’une part, la dynastie des Pahlavi et d’autre part, les religieux conduits par l’Imam KHOMEINI. «Laissons à l'histoire le soin de juger Mohammad Réza Pahlavi en tant que gouvernant», a déclaré le président Sadate lors des obsèques de son ami, en Égypte. Le dernier shah d'Iran (1919-1980) est en effet un des monarques les plus controversés du XXe siècle. Défendu âprement par les uns, qualifié de dictateur par les autres, cet homme réservé qui a succédé à son père en pleine Seconde Guerre mondiale a modernisé à marche forcée son pays, s'aliénant les tenants de la tradition et les puissances étrangères jusqu'à ce que la révolution islamique de 1979 provoque sa chute et le contraigne à l'exil.

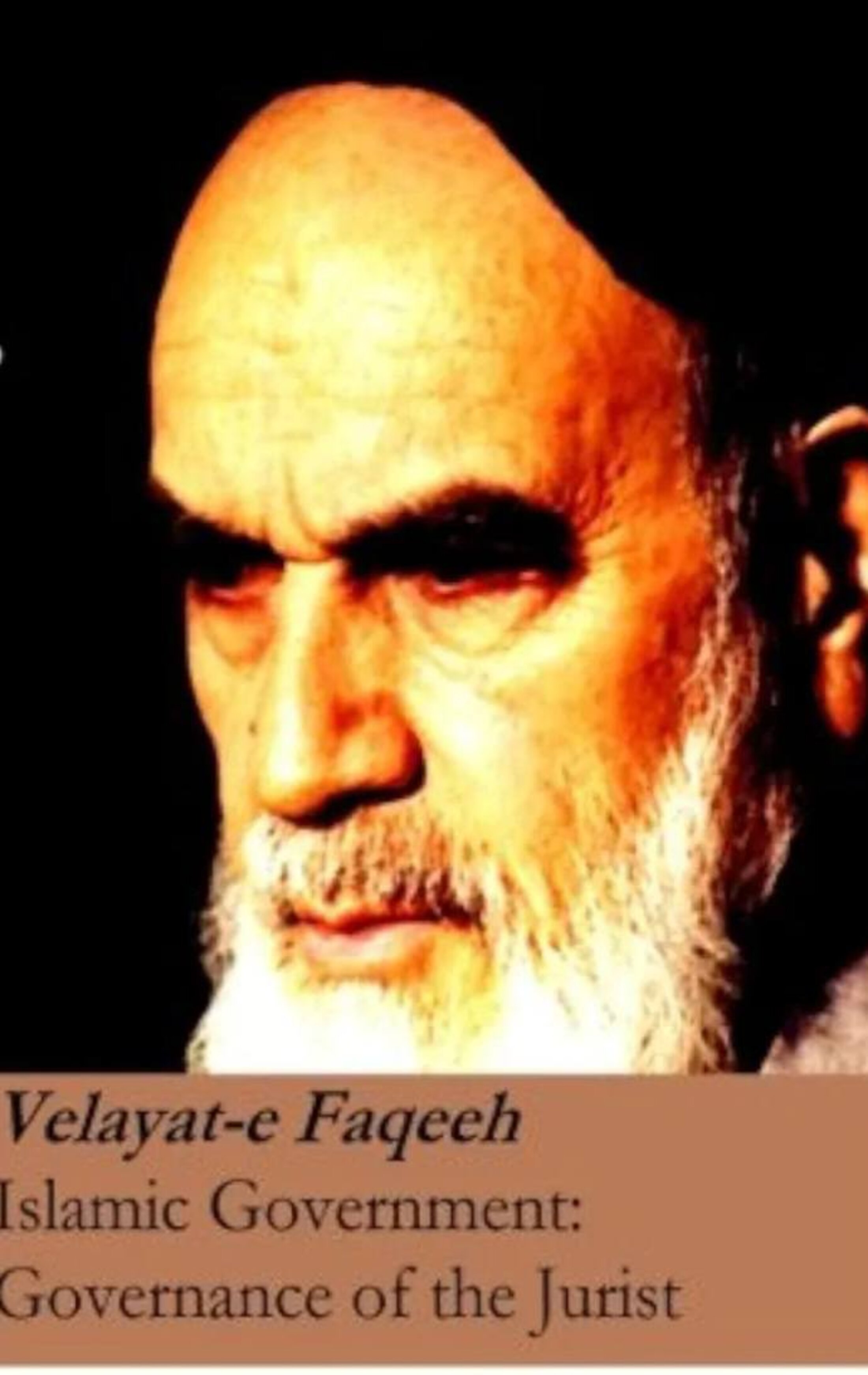

L’iman KHOMEINI tire son ascension politique essentiellement des préceptes moraux de la religion musulmane. L’Iran au XXe siècle a connu deux révolutions, l’une en 1906-1911 et l’autre en 1978-1979. Chaque fois, la religion et le clergé ont joué un rôle important. Dans le monde musulman, la relation entre la politique et la religion a toujours été très forte. Mais la situation iranienne présente certaines particularités. Comme l’Église en France, à la veille de la Révolution de 1789, le clergé iranien, grâce aux impôts religieux et à la gestion des biens de mainmorte (vaqf) dont il était le bénéficiaire (terres, bâtiments, etc.), très riche, disposait d’une indépendance financière plus grande que l’État. Étant ainsi en position de force, les élites cléricales sont de plus en plus intervenues dans les affaires politiques, même dans les relations extérieures de l’État. L’ingérence du clergé s’est accrue avec la détérioration de la situation économique et sociale causée par une obéissance aveugle des PAHLALAVI aux puissances étrangères, une monarchie insensible aux souffrances du petit peuple paupérisé, un mécontentement qu’exploitent les forces religieuses. En effet, la «révolution blanche» des PAHLAVI, une réforme agraire en 1963, remettait en cause les biens agraires du clergé musulman au profit d’une classe moyenne urbaine, avide de mettre le grappin sur ces richesses. Il s’y ajoute un contexte d’exode rural massif vers les grandes villes, et des masses démunies, manipulées par le clergé musulman. Ces sans-culottes ont joué un rôle considérable dans la Révolution islamique. Dans un grand aveuglement, au lieu de négocier ou jouer l’apaisement, la monarchie des PAHLVALI sourde à ces souffrances, impose, en 1975, un système de parti unique, choisit ainsi pour le renforcement de l’autoritarisme, la répression et exclut toute option d’une démocratisation progressive. En effet, c’est dans ce contexte de pauvreté et d’injustices que Ruhollah KHOMEINI, religieux peu connu à l’époque, prend la tête du mouvement en prononçant, le 3 juin 1963, un sermon contre le régime et ses liens avec Israël. Après son arrestation, des heurts violents se produisent dans la capitale. La loi martiale est proclamée. Le pays bascule dans le marasme économique et financier ; les revenus pétroliers s’effondrent en 1977, en raison de la baisse des prix. KHOMEYNI est rapidement relâché contre la promesse de s’abstenir de déclarations politiques. Mais en novembre 1964, il est de nouveau arrêté et déporté vers la Turquie pour avoir dénoncé la loi sur l’extraterritorialité juridique accordée aux militaires américains en Iran. De Turquie, il se rend en Irak où il résidera jusqu’en 1978.

L’Iman KHOMEINI, qui était un réfugié en France, affirme au contraire que l’État peut être géré par le clergé, à condition qu’il soit dirigé par le plus intègre et le plus savant des religieux. Cependant, il a eu la grande intelligence de faire un clin d’œil aux forces nationalistes qui avaient été chassées, une première fois, sous la dynastie des PAHLAVI. Après le triomphe de la révolution, KHOMEYNI, la fuite des PAHLAVI, il s’attache avec ses alliés d’organiser l’élaboration de la nouvelle constitution, soumise totalement à l’Islam. Cependant, les alliés d’hier, les démocrates, les libéraux et la gauche, sont soigneusement évincés et marginalisés. Souffrant d’un cancer, Réza PAHLAVI s’enfuit et meurt le 27 juillet 1980 au Caire, en Égypte.

Je crains fort que cette agression du Premier ministre israélien, Benyamin NETTENYAHOU, de l’Iran, avec la complicité de Donald TRUMP, le 13 juin 2025, dite «opération lion dressée», ayant déjà fait plus de 400 morts, ne ressoude tous les Iraniens contre l’Occident. Cette agression fait suite à la chute de la dynastie ASSAD, en Syrie, et l’autorisation de ce nouveau régime acquis aux Occidentaux, de traverser son territoire. Auparavant, l’Iran avait financé la campagne de la campagne de l’Afrique du Sud dans son opposition à la politique de Donald TRUMP.

II – La Perse ou l’Iran de la modernité ou du Progrès social

A – Les combats des forces de progrès

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu’en 1979, l’Iran des PAHLAVI sera un allié inconditionnel et docile des Etats-Unis. Cependant, l’arrivée au pouvoir de M Mohammad MOSSADEGH (1882-1967), un nationaliste, bouscule le plan de domination des Occidentaux sur l’Iran, un pays regorgeant de pétrole. Premier ministre d’Iran du 21 juillet 1952 au 19 août 1953, MOSSADEGH, co-fondateur du Front national iranien, son gouvernement introduit un ensemble de réformes sociales et politiques progressistes telles que la mise en place d'une sécurité sociale, le contrôle des loyers ou l'initiation de réformes agraires significatives, une démocratie laïque et de conserver une relative indépendance du pays face aux puissances étrangères. L’Anglo-Persian Oil Compagny, contrôlée par les Britanniques depuis 1913, refusant de renégocier les clauses léonines acceptées par les PAHLAVI, est nationalisée. Aussi, les Occidentaux fomentent contre lui un coup d’État, sous le nom de code, «Ajax», une opération conjointe des services secrets américains et britanniques, démettent MOSSADEGH de ses pouvoirs par un coup d’État le 19 août 1953.

Dans l’histoire, le renversement de son gouvernement, en 1953, perçu comme un danger pour les intérêts occidentaux en Iran faisait suite à sa décision de nationaliser l'industrie pétrolière. D'abord désigné comme un «soulèvement populaire», ce renversement s'est avéré être un coup d'État orchestré notamment par les services secrets britanniques et américains. En pleine guerre froide, Dwight EISENHOWER un farouche anticommuniste était à la manœuvre. À cette époque, l’Iran était dirigé par un leader nationaliste, Mohammad MOSSADEGH, qui avait déjà nationalisé l’industrie pétrolière, et l’Indonésie était aux mains d’Ahmed SOEKARNO (1901-1970), leader de plus en plus ambitieux qui évoquait la possibilité d’unir tous les gouvernements du tiers-monde pour former une superpuissance à l’égal de l’Occident et du bloc soviétique. Le secrétariat d’État des États-Unis s’inquiétait tout particulièrement de la réussite des politiques économiques nationalistes dans les pays du cône sud de l’Amérique latine. À l’époque où de vastes régions du monde se tournaient vers le communisme.

Le parti communiste iranien, le Toudeh fondé en 1920, allié d’hier des islamistes, est devenu martyrisé. KHOMEINI ne pouvant tolérer aucune concurrence politique, le régime islamiste veut contrôler la vie politique, de façon absolue, en régentant la vie sociale, jusque dans ses moindres aspects ; il n'y a donc aucune de place pour la critique ou le débat même limités. Pourtant, au cours de la montée du soulèvement révolutionnaire contre la monarchie en Iran, pendant l'année 1978, toutes les forces politiques progressistes du pays, depuis les courants bourgeois libéraux jusqu'aux organisations, se réclamant d'un «Islam révolutionnaire» plus ou moins teinté de marxisme, toutes les forces politiques, le parti communiste, le Toudeh compris, se sont placées dans le sillage de l'ayatollah KHOMEINI, le reconnaissant comme la direction effective du mouvement et sa direction unique. Dès son arrivée au pouvoir, KHOMEINI s'attaqua aux minorités nationales en premier lieu. Puis, bien vite, les uns après les autres, tous les partis et personnalités un tant soit peu indépendants de la hiérarchie chiite ont été réduits au silence, à l'exil, ou ont été liquidés dans les prisons du régime. La répression qui s'est abattue en Iran sur le Parti communiste Toudeh à partir du mois de février 1983 aurait atteint quelque 1 500 dirigeants, cadres et militants arrêtés.

B – La puissance de la littérature de la poésie perse, iranienne

L’Iran fascine et inquiète, par son histoire, sa culture, son univers spirituel. Patrie de grands philosophes, de mystiques et de poètes dont le rayonnement dépasse largement les limites de son territoire, l’Iran est aussi un foyer des arts et des sciences. Dans cette discorde, Zoroastre, un grand penseur et philosophe, symbole de l’Harmonie, a annoncé le retour d’un «dieu bienfaisant allait tout revivifier dans la nature», une divinité pastorale, en ces temps de pureté et d’innocence, consistant dans l'adoration des éléments, comme le feu, l'eau , la terre , l'air et les vents, et dans celle delà voûte étoilée. Zoroastre ou l’Étoile d’or, ne naquit sans faire ni mourir ni souffrir aucune partie soit animale, soit végétale de la création, et son corps jetait une telle clarté que toute la chambre où il vit le jour en fut illuminée. Les sages grecs sont toujours une grande révérence à l’égard de cette philosophie de la Perse.

Les forces conservatrices iraniennes n’ont jamais pu vaincre totalement les vocations littéraires. La doxa occidentale, empreinte parfois de préjugés, veut que la religion musulmane et le monde arabe ne soient frappés qu’exclusivement de rigidité, de dogmes et d’interdits, et ne faisant que l’apologie des délices d’une vie éternelle, après la mort. Ernest RENAN, un orientaliste et pourtant grand un humaniste, estimait qu’Omar KHAYYAM (1048-1131, poète, voir mon article, Médiapart, 24 août 2024), un Perse est resté fidèle à lui-même et à ses origines aryennes. De nos jours, à grands renforts dans les médias, si tout le monde a entendu parler du nucléaire iranien menaçant l’Occident ; en revanche, peu de gens savent que, les Arabes, et en particulier, les Persans, dans leur grande modernité, étaient en avance en matière littéraire, de poésie, mais aussi dans les sciences. Si le fameux «Rubaïyat», un texte du Moyen-âge, s’est finalement imposé comme un chef-d’œuvre incontesté de la littérature mondiale, c’est que chaque poème des Quatrains, court et dense, est une révolution littéraire, un grand et exceptionnel souci d’Omar KHAYYAM de modernité, dépouillant ainsi le Qasida, ou la poésie arabe ou persane, parfois pompeuse, pleine de fioritures, de ses circonvolutions. Le poète Omar KHAYYAM, dans une démarche de modernité, une pensée critique, sans culpabilité, a donc fait l’éloge de la fragilité de la vie, en chantant le beau et la beauté, suscitant le plaisir, le désir, l’amour, la liberté, l’érotisme, la joie et l’ivresse ; il a ainsi transgressé certains tous les tabous religieux mortifères.

Jallal Din AL-RUMI (1207-1273, voir mon article, Médiapart, 5 avril 2024), fondateur des Derviches tourneurs né en Afghanistan, sous domination perse, ses Quatrains, ou le «Rubaiyat», évoquent plusieurs thèmes : le désir, la passion, la nostalgie, le rêve, la mélancolie, surtout l’amour divin, dans la recherche de soi «En souvenir de ta lèvre, le baiser, le rubis de ma bague. N’ayant pas celle-là, je baise celui-ci. Ne pouvant pas parvenir à ton ciel, je me prosterne et baise la terre», écrit-il. RUMI révolutionne la littérature musulmane et place au centre de sa création littéraire, l’amour : «J'étais mort, puis vivant, pleurant, puis riant. Le pouvoir de l'amour est entré en moi, et je suis devenu féroce comme un lion, puis tendre comme l'étoile du soir», écrit-il. «L'amour demande : sois vivant, car de mort rien ne peut sortir. Sais-tu qui est vivant ? Celui qui naît d'amour», écrit RUMI.

Loin des clichés occidentaux sur la femme musulmane soumise et craintive, la poétesse Forough FARROGHZAD influencée notamment par Charles BAUDELAIRE (Voir mon article, Médiapart, 18 janvier 2023) s’est libérée du carcan de la métrique, et a célébré la liberté et le culte du corps de la femme. «Un jour le roi Behram Gor, d’historique et légendaire mémoire, était, aux pieds de sa maîtresse, la belle Dil Aram. Il lui disait son amour, elle lui répondait le sien. Comme les deux cœurs battaient d’accord, les paroles battaient de même et retombèrent sur le même son, comme un écho. C’est ainsi que naquit en Perse la poésie, et le rythme, et la rime», écrit, en 1887, James DARMESTETER, dans «Les origines de la poésie persane». En effet, depuis des temps reculés, la poésie iranienne était fondée sur la rime dont Farough a désormais cassé les codes. «À propos du parcours que j’ai choisi dans la poésie et de l’idée que je m’en fais, je pense qu’un poème est une flamme de sentiments et qu’il est la seule chose qui peut me transporter vers un monde de rêve et de beauté. Un poème est beau lorsque le poète y projette tous les frissons et la ferveur de son âme. Je crois qu’il faut exprimer ses sentiments sans aucune restriction. En principe, on ne peut fixer une limite à l’art, sinon il perdra son âme. C’est en suivant ce principe que j’écris des poèmes. J’ai beaucoup de mal comme femme à garder espoir dans cette société pourrie, corrompue. J’ai consacré ma vie à l’art et je peux même dire que je l’ai sacrifiée pour l’art. Je veux vivre pour mon art. Je sais que le chemin que je poursuis dans la société actuelle m’a créé beaucoup d’ennemis et d’ennuis ainsi que de rupture. Mais je crois qu’il faut enfin briser les barrières», écrit-elle. En Iran, Forough incarne désormais la modernité. «La poésie est pour moi telle une fenêtre, chaque fois que je vais vers elle, elle s’ouvre involontairement. La poésie est un moyen pour établir une relation avec l’existence, avec l’être au sens large du terme», dit-elle. Par conséquent, Forough a une place de choix et spécifique dans la poésie iranienne, par son «refus des convenances et de l’hypocrisie [qui] ne se réduit pas à un seul jeu d’opposition, mais participe d’un manifeste poétique qui dénie à quelque corset que ce soit le droit de nous contraindre. C’est un appel à la liberté de l’individu, à l’exaltation amoureuse, contre une réalité médiocre, submergée par le « brouhaha des petites pensées». Pour Forough, être poète est une manière d’être au monde, un infini. «Sa vie ne prend tout son sens que grâce à la poésie qui n’est pas circonscrite au seul moment d’écriture. Il n’est pas seulement question de métaphore et de métrique : son quotidien, trop étroit pour contenir ses aspirations, devient le point d’appui de ses poèmes», écrit Laura TIRANDAZ.

Références bibliographiques

BA (Amadou, Bal), «Forough Farrokhzad (1935-1967) poétesse iranienne», Médiapart, 28 février 2025 ;

BA (Amadou, Bal), «Jallal Din Al-Rumi (1207-1273), poète mystique de la religion d'amour», Médiapart, 5 avril 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Omar Kayyam (1048-1131) poète persan, du désir, de la jouissance et ses Rubbaïyat, ses quatrains), Médiapart, 24 août 2024 ;

BARBIER de MENARD (Charles), La poésie en Perse, Paris, Leroux, 1877, 72 pages ;

BELLAIGUE de (Christopher), Mohammad Mossadegh and a Tragic Anglo-American Coup, Patriot of Persia, New York, Harper Perennial, 2013, 310 pages ;

BERARD (Victor), Révolutions de la Perse, Paris, Armand Colin, 1910, 368 pages ;

BRIANT (Pierre), Histoire de l’Empire perse : de Currys à Alexandre, Paris, Fayard, 1996, 1247 pages ;

BUNGE (Carlos), Les Gathas de Zoroastre. Invocations d’un sage de la Perse antique à la Divinité, Paris, Les éditions Mazdéennes, 1933, 66 pages ;

CAVANIOL (Henri), La Perse ancienne, Paris, Durand, Pedone, 1868, 342 pages ;

COOPER (Andrew, Scott), The Fall of Heaven. The Pahlavi and the Final Days of Imperial Iran, New York, Henri Holt, 2016, 626 pages ;

CRONIN (Stéphanie), Iranian-Russian Encounters. Empires and Revolutions Since 1800, Routledge, 2012, 432 pages ;

DELANNOY (Christian), Khomeiny : la révolution trahie, Paris, Carrère, 1988, 313 pages ;

DIBA (Farah), Mossadegh : A Political Biography, Routledge Kegan and Paul, 1986, 228 pages ;

FRILLEY (Georges), La Perse littéraire, préface de Milza Abbas Khan Aallamol-Molk, Paris, Louis Michaud, 1900, 222 pages ;

HAUVETTE (Amédée), Hérodote, historien des guerres médiques, Paris, Hachette, 1894, 512 pages ;

HUART (Clément), La Perse antique et la civilisation iranienne, Paris, La Renaissance du livre, 1925, 293 pages ;

HUYSE (Philippe), La Perse antique, Paris, Les Belles Lettres, 2005, 298 pages ;

JAMIR (Joël, B.), Uncovering the Story of Reza Pahlavi Biography, éditeur indépendant, 2025, 121 pages ;

KHOMEINI (Ayatollah, Ruhollah), ALGAR (Hamid), Islam and Revolution : Writings and Declarations of Imam Khomeini, Berkley, Mizan Press, 1981, 474 pages ;

KHOMEINI (Ayatollah, Ruhollah), Islamic Government, New York, Manors Books, 1979, 182 pages ;

KHOMEINI (Ayatollah, Ruhollah), The Grand Djihad ou Lutter contre soi-même, traduction de Charles Bonaud, Fondation pour l’édition et la publication des œuvres de l’Imam Khomeini, 2013, 74 pages ;

MENANT (Joachim), Zoroastre : essai sur la philosophie religieuse de la Perse, Paris, Derache, 1867, 210 pages ;

MOSSADEGH (Abul-Majid, Bayat), Mossadegh, pages d’histoires de l’Iran, Paris, Librairie orientale Paul Gurthner, 2012, 372 pages ;

NAHAVANDI (Houchang) BOMATI (Yves), Mohammad Réza Pahlavi, le dernier Shah, Paris, Perrin 2013, Tempus, 2019, édition persane 2014, 800 pages ;

NAHAVANDI (Houchang), «L’évolution du parti communiste iranien, le Toudeh, de 1920 à 1981», Politique étrangère, 1981, Vol 46, n°3, pages 651-668 ;

NOMANI (Mohammad, Manzoor), Khomeini Iranian Revolution and Shi’ite Faith, Londres, Furqan Publications, janvier 1988, 197 pages ;

PAHLAVI (Farah), Mémoires, Xo éditions, 2003, 432 pages ;

PAHLAVI (Pierre et Christian), Le marécage des Ayatollahs, Paris, Tempus, Perrin, 2017, 672 pages ;

QADIRI (Sayyid, Ali), The Life of Imam Khomeini, Paris, Al-Buraq, 2022, 418 pages ;

RAHNEMA (Ali), La chute de Mossadegh. Les dessous d’un coup d’État en Iran (1953), traduction de Sarah Rashidian, Paris, Harmattan, 2018, 396 pages ;

SURHONE (Lambert. M.), National Front (Iran). Mohammad Mossadegh, National Resistance Movement, Iranian Parliament. 1953 Coup d’État, Betascript, 2010, 116 pages ;

TAINE (Hyppolite), Xénophon, l’anabase, Paris, Fayard, Mille et une nuits, 2012, 144 pages ;

TAUBMANN (Michel), Reza Pahlavo. Iran, l’heureux choix, Paris, Denoël, 2009, 256 pages ;

VAHABI (Nader), L’Iran de Mossadegh : nu regard conditionnel sur l’Histoire, Paris, Harmattan, 2014, 238 pages ;

WAHABI (Nader), Mossadegh rupture avec la noblesse de sang en Iran, Paris, Librairie orientale Paul Gurthner, 2016, 200 pages ;

ZABIH (Sepehr), The Mossadegh Era. Roots of the Iranian Revolution, Chicago III, Lake Views Press, 1982, 182 pages.

Paris, le 21 juin 2025, par Amadou Bal BA