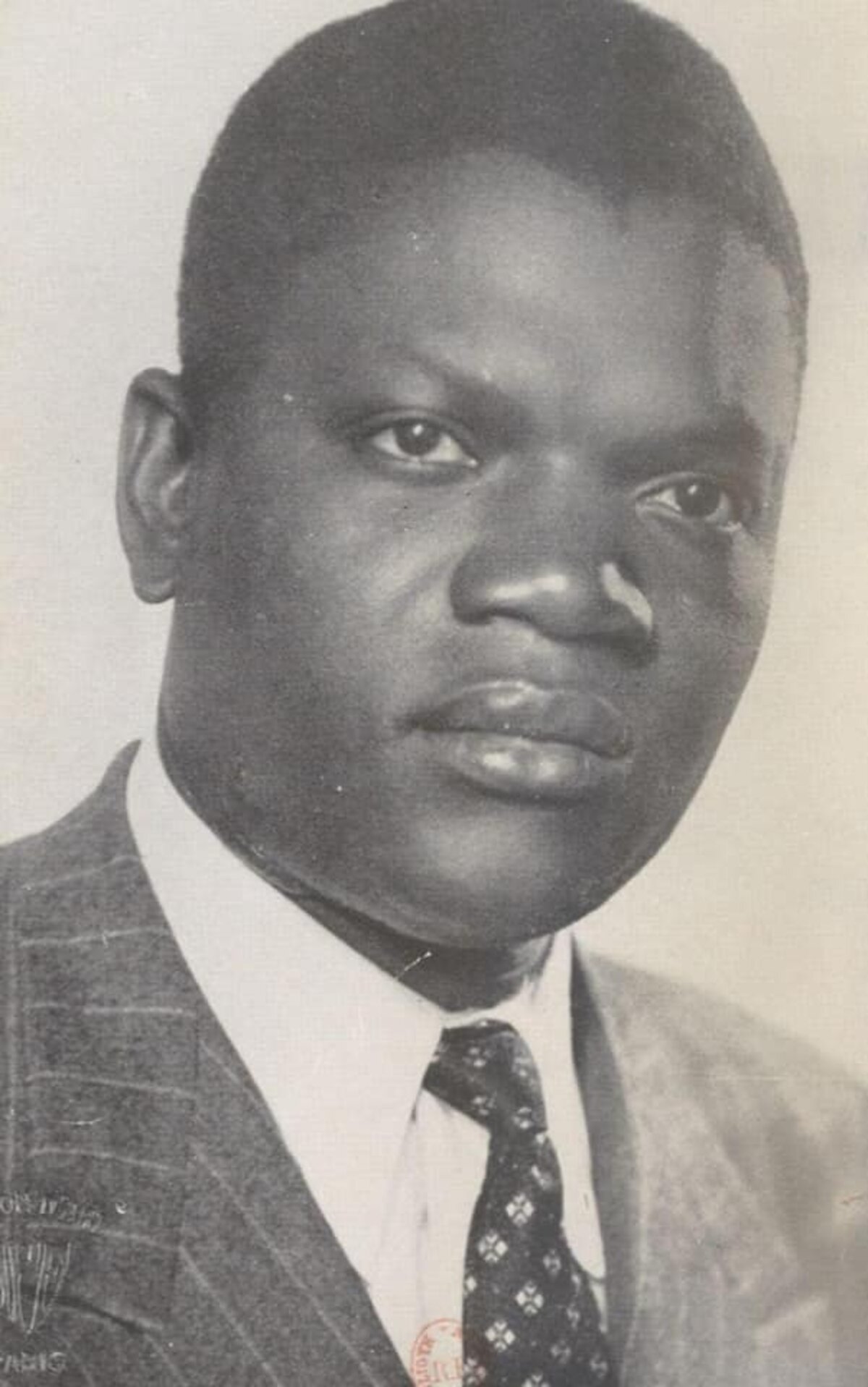

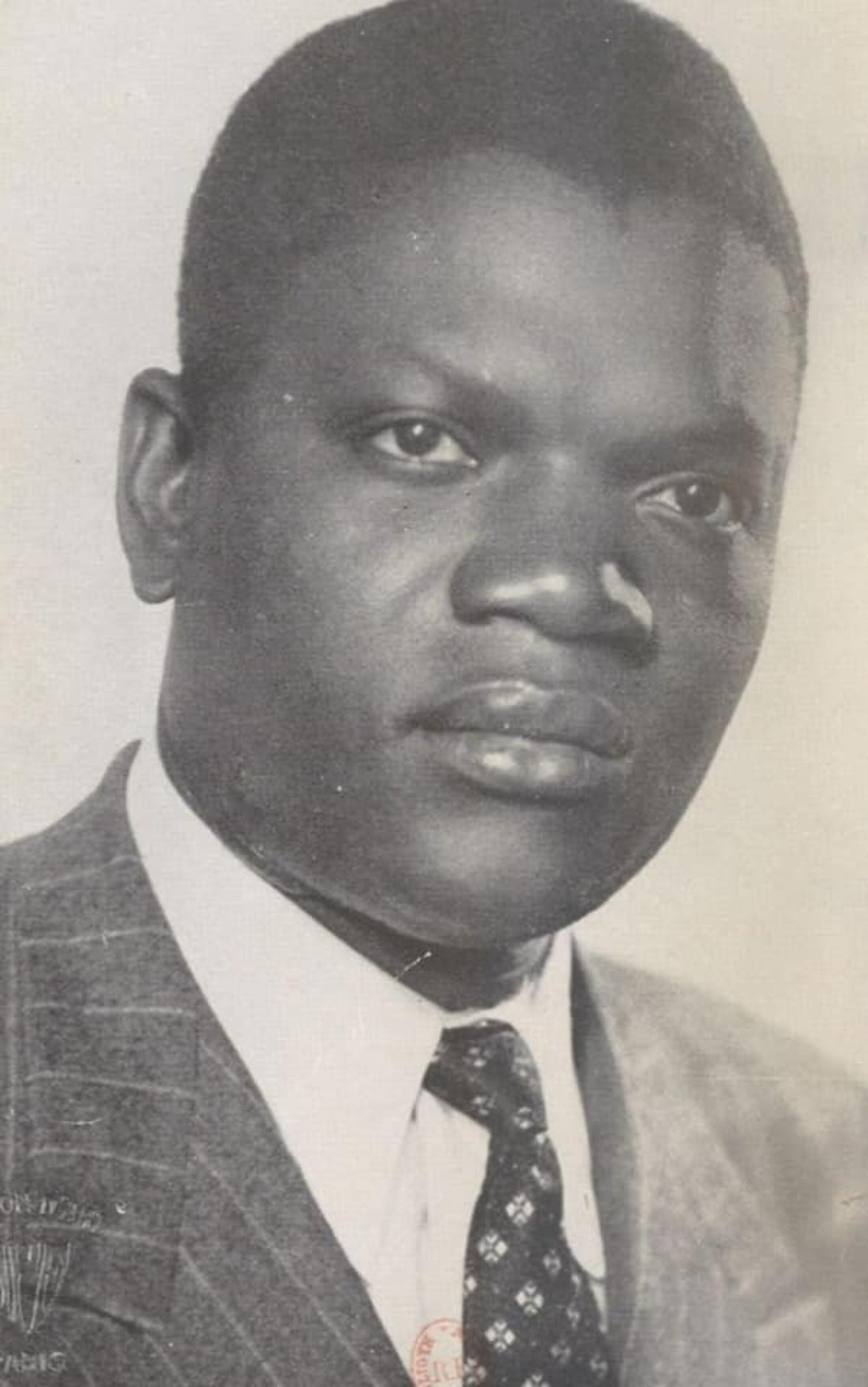

Agrandissement : Illustration 1

«Ousmane SOCE DIOP (1911-1973) entre tradition et modernité, écrivain, homme politique et fondateur de la revue Bingo. Le cinquantenaire de sa disparition» par Amadou Bal BA -

L’année 2023 est marquée par le 50ème anniversaire de la mort d’Ousmane Socé DIOP, à Dakar le vendredi 27 octobre 1973. Ecrivain et homme politique, Ousmane DIOP avait écrit sous le nom d’Ousmane SOCE à Paris deux romans : Karim et Mirages de Paris. Différents thèmes traversent la contribution littéraire d’Ousmane Socé DIOP : l’amour, la religion, la superstition, la sagesse, la vie citadine, la vie festive, la vie matérielle, la tradition et la modernité dans un Sénégal en pleine mutation, l’expatriation, la ville, la nostalgie, l’exil et l’identité africaine, ainsi que la place de la femme dans la société moderne. En effet, l’éducation de la femme dans la société africaine a le tort «d’enfermer l’esprit, instigateur du corps, dans la forteresse de l’ignorance. Une évolution décisive de la société ne pourra se faire sans l’élément féminin» écrit-il dans son roman, «Karim». Dans les écrits d’Ousmane Socé DIOP, «le contact avec les langues sénégalaises est source de sénégalisme, de mots et expressions nouveaux dans le français parlé et écrit au Sénégal. Les discours des Sénégalais sont marqués par une alternance de codes linguistiques, une incapacité de s’exprimer dans une seule langue, le mélange de langues est devenu une habitude chez eux» écrit . Il en résulte donc une créolisation de la langue française au Sénégal.

Au milieu du XXème siècle, et après la Seconde guerre mondiale, l’Afrique, riche de ses croyances ancestrales, au contact avec le monde mécanique et matérialiste occidental, est en pleine mutation. Ousmane Socé DIOP trace donc une peinture de la société sénégalaise au siècle dernier, dont avons encore conservé de larges vestiges. «L’Afrique a beau se rapprocher matériellement de nous. Elle n’est pas simple. Il faut l’interroger et on ne l’interroge bien que si l’on entre en sympathie avec elle. C’est alors qu’elle révèle une profonde complexité de caractères sociaux et de traits humains» écrit Robert DELAVIGNETTE (1897-1976), directeur de l’école nationale de la France d’Outre-mer, dans la préface de «Karim». L’Afrique millénaire étant bien restée le berceau de l’humanité, diversité et complémentarité devraient être les slogans en matière culturelle : «Le Noir n’est pas un homme sans passé, il n’est pas tombé d’un arbre avant-hier. Il est bon aussi de savoir admirer chez le Noir son sens de la politesse et de l’hospitalité, son amour des enfants, tout comme ailleurs, l’humour de ses conteurs, la sagesse sentencieuse de ses vieillards, ses dons artistiques, l’inspiration de ses poètes, les facultés supranormales de ses devins, l’expression, dans certains cas, d’une pensée philosophique, symbolique, religieuse ou mystique» écrit Théodore MONOD (1902-2000), directeur de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire.

Ousmane Socé DIOP est né le 31 octobre 1911 à Rufisque ou Tinguédj. Son père, un commerçant aisé que la traite des arachides était installé en Casamance. Après l’école coranique et élémentaire, le jeune Ousmane fit ses études secondaires au lycée Blanchot à Saint-Louis et fréquenta l'école normale William Ponty, de Gorée formant des instituteur. A l’école normale, il côtoie de futurs dirigeants politiques africain, le Il fut Voltaïque (Burkina-Faso) Daniel Ouezzin COULIBALY (1909), un brillant cadre, mais trop tôt disparu. Ousmane Socé DIOP fait la connaissance de Mamadou DIA, celui qui fait partie des nouveaux intellectuels sénégalais rebelles au colonialisme français. Mamadou DIA, sorti de William Ponty en 1931 et nommé instituteur à Saint-Louis va constituer en 1932 le «Groupe de Saint-Louis» qu'il animera en dépit de sa mutation à Fisel de 1935 à 1937. Avec lui se trouvent l'écrivain Abdoulaye SADJI et Ousmane Socé DIOP, tous les deux écrivains et natifs de Rufisque. Mais le groupe utilise surtout le canal de l'Association amicale des instituteurs du Sénégal, créée en 1930 pour suppléer à l'interdiction de tout syndicat. Le groupe s'exprimera par des articles dans «Dakar jeunes», ce qui entraînera des sanctions contre certains de ses membres comme l'instituteur Fara SOW, qui sera révoqué et Mamadou DIA est muté en brousse.

En 1931, Ousmane Socé DIOP se rend en France pour la première fois. Reçu au concours d'entrée à l'école vétérinaire d'Alfort, il partage son existence entre les études et les cercles d'étudiants originaires de l'outre-mer. Comme son compatriote Birago DIOP (voir mon article), il fréquente l'association des étudiants noirs en France, discute avec Léopold Sédar SENGHOR (1906-2001, voir mon article, Médiapart, 9 octobre 2021) qui prépare alors son agrégation de grammaire, polémique avec le Martiniquais Aimé CESAIRE (1913-2008, voir mon article, Médiapart 18 avril 2022), le Guyanais Léon-Gontran DAMAS (1912-1978), les Sénégalais Souleymane DIAGNE, futur magistrat, et Karim GAYE (1913-2000), qui sera ministre des affaires étrangères du Sénégal de 1968 à 1972.

Membre du parti sénégalais d'action socialiste fondé en 1956 par maître Lamine Coura GUEYE (1891-1968, voir mon article, Médiapart, 17 juillet 2022), Ousmane Socé DIOP a été maire de Rufisque de 1936 à 1945 et de 1960 à 1964, Ministre du Plan de 1958 à 1959, Conseiller de la République, puis Sénateur, sous la IVème République, élu le 23 décembre 1946 et réélu le 14 novembre 1948 jusqu’au 17 mai 1952. Son parti, le Mouvement socialiste d'union sénégalaise (MSUS) fusionnera en 1956 avec le Bloc populaire sénégalais (BPS) du président SENGHOR. À la veille de l'indépendance, entre 1958 et 1959, il est nommé ministre du Plan dans le gouvernement conduit par Mamadou DIA (1910-2009, voir mon article Médiapart 13 août 2020). Ousmane Socé DIOP a été ambassadeur du Sénégal aux États-Unis et délégué de l'ONU, pendant une période difficile, lors de la lutte d’indépendance de la Guinée-Bissau, où le Portugal bombardait le Sud du Sénégal. Ousmane Socé DIOP, devenu quasiment aveugle, a dû se retirer en 1968 de la vie politique.

En 1935, en France Ousmane Socé DIOP fait ses débuts en littérature avec « Karim, roman sénégalais, sur un jeune homme à l'intersection de deux cultures ; le livre lui vaut en 1947 le «Grand Prix littéraire d'Afrique occidentale». En 1937 il publie «Mirages de Paris», roman semi-autobiographique sur l'amour impossible d'un Noir et d'une Française. Il écrit en 1938 «Contes et légendes d'Afrique noire», basé sur la littérature orale de son pays. De retour au Sénégal, il publie en 1948 «Rythmes du Khalam», une guitare traditionnelle sénégalaise, un recueil de poèmes, chanson de geste africaine, et il fonde en février 1953 à Dakar un magazine culturel à dimension politique «Bingo», l’illustre africain, co-dirigé avec Charles LE TONNELIER, Comte de BRETEUIL (1905-1960), une publication la plus ancienne et celle qui a la plus grande longévité en Afrique, diffusé en Afrique et aux Antilles.

I – Ousmane Socé DIOP et son roman Karim

Un roman exige un temps de travail plus long qu'un poème ou un pamphlet. Aussi, la plupart des écrivains africains, sauf Ousmane Socé DIOP, un précurseur, sont entrés, très tardivement, dans la matière. «Le roman suppose une certaine attitude d'esprit devant la réalité, une certaine humilité en présence des faits qui sont ce qu'ils sont, non seulement l'attention au réel mais la patience de l'étudier, de le scruter sinon de l'analyser» écrit Yves BENOT. Bakary DIALLO (1892-1978), un peul, un ancien tirailleur sénégalais, est le premier à avoir écrit, en 1926, un roman autobiographique, carrément incendié par les critiques littéraires. Dès 1935, alors qu’il allait achever ses études de vétérinaire, Ousmane Socé DIOP publie son premier roman, «Karim», une histoire d’amour entre un Saint-louisien jouisseur et la belle Marième. Dans un style rapide, direct, teinté d’une certaine musicalité, Ousmane Socé DIOP a donc contribué à la reconnaissance mondiale de la littérature africaine, devenue un objet de recherches universitaires. «Par des contes, des légendes, et par un roman, «Karim», Ousmane SOCE, nous livre une évocation authentique de l’Afrique traditionnelle, et un témoignage irrécusable sur le Sénégal contemporain. Ce «roman sénégalais» était en avance sur son temps ; il répond souvent à des questions devenues pour nous plus pressantes, sinon plus actuelles» écrit Robert DELAVIGNETTE. Le passé ne doit pas être un obstacle à l’adaptation qu’impose le présent ; un effort de synthèse. Ousmane Socé DIOP a révélé l’Afrique au monde entier «Je sens au fond, quelque chose de cette œuvre, qui n’appartient plus à une Afrique raciale qu’à une Europe raciale qui est le propre d’un être chargé de dons, qui grandit» écrit Robert DELAVIGNETTE.

Le héros du roman, Karim Guèye, un jeune musulman de 22 ans, fier de ses origines, jaloux de résoudre au mieux les intérêts de ses frères, s’engage à libérer ses frères Noirs, pour l’avènement d’un métissage culturel. Loin d’un récit ethnologique ou folklorique Ousmane Socé DIOP, un partisan de la Négritude, plaide pour une meilleure compréhension des peuples. Ousmane Socé DIOP, dans pose l’un tout premiers vrais romans de moeurs de la société africaine, sans toutefois remettre en cause fondamentalement le colonialisme. En effet, dans ce roman, Ousmane Socé, met en scène un jeune noble qui veut vivre en ville de la même manière que ses ancêtres, mais un tel mode de vie étant incompatible avec les exigences de l’économie moderne, le jeune homme se retrouve ruiné et obligé de revoir sa philosophie. «Karim et ses compagnons sont d’authentiques ouolofs, fiers et généreux, aimant le faste, les sentiments nobles et les actions héroïques. Ils ont pour modèles les grands Lingères dont on leur a chanté la gloire... Mais les blancs sont venus et l’Afrique a changé. KARIM et ses amis ne peuvent plus vivre comme leurs ancêtres. La défaillance de leur idéal traditionnel les laisse désarmés devant la vie moderne qui risque de les briser. Les efforts qu’ils doivent faire pour retrouver le sens de leur vocation, et leur place dans le monde nouveau, tel est bien le sujet de «Karim» écrit dans la préface Robert DELAVIGNETTE.

Dans ce roman, Karim travaillant dans une maison de commerce après avoir eu son certificat d’étude à l’école française, convoite une jeune fille, de 18 ans, Marième. «D'allure correcte dans la rue, il passait pour sérieux, de l'avis des vieillards, au demeurant, il était joyeux compagnon, franc, serviable avec ses amis mais un tantinet polisson pour les jeunes filles de son âge» écrit-il. Karim se mit à fréquenter en vrai amoureux, en compagnie de ses amis Moussa, Alioune et Samba, la jeune Marième. Au début du roman Karim, en traditionnaliste, porte un boubou il fait la cour sa belle couché sur des lits et des nattes dans le parfum de encens au son des guitares des griots Les griots font éloge des grands guerriers de jadis que Karim essaie égaler en générosité ce que sa recherche du prestige le ruine financièrement son rival en amour le provoque en une sorte de duel de générosité une séance publique au cours de laquelle un doit être capable de dépasser autre dans la magnificence de ses dons Karim perd et doit partir pour Dakar ; ville dans laquelle, désormais, Dakar il s’habille à l’européenne porte un costume et un casque colonial. Il apprend danser des danses européennes et il fait la cour une jeune catholique de Gorée.

Les dépenses de son amie, escortée d’une troupe de gracieuses jeunes filles, commençaient à le ruiner, aussi Karim s’endette pour tenir son rang de noble. «Au diable la vie moderne, ses magasins où l ’on est employé et où l’on se casse la tête sur des colonnes de chiffres. L’amour consiste à dépenser sans compter pour briller devant une belle et devant la famille de la belle. Et quoi de plus doux que cette perpétuelle parade du lit sinon l’heure où l’on passe de la parade à la lutte, une lutte à laquelle le griot assiste en continuant de chanter. Et quoi de plus normal que cette existence amoureuse. Elle laisse parfois dans certains soirs une amertume de mort. Mais aucune désespérance romantique, aucune complication nerveuse ne vient troubler la joie ou la tristesse des amants» écrit Robert DELAVIGNETTE.

A côté de l’Amour, le thème de la ville, lieu de plaisirs, d’espérance, d’identité, ou de revendications, occupe également une place centrale dans ce roman. Ousmane Socé DIOP a su brosser de rapides tableaux des villes africaines : Saint-Louis, Dakar, Rufisque et de la campagne sénégalaise. «Saint-Louis, vieille ville française, centre d’élégance et de bon goût sénégalais. On y retrouve toujours ce faste dans les cérémonies et les réjouissances, cette majesté orientale, fortes empreintes de la civilisation arabe» écrit Ousmane Socé DIOP. En effet, un jour, Karim tombe malade de dysenterie ; mais c’est surtout de nostalgie pour N'Dar ou Saint-Louis, Karim n’est donc pas heureux à Dakar ; il s’y sent aliéné vis-à-vis de sa culture. Karim apprend que son rival Saint-Louis été arrêté pour détournement de fonds était origine de son apparente et subite richesse ; Karim revient donc à Saint-Louis, une ville du bon goût et du raffinement. «Filles et garçons nous sont montrés sont avant tout des citadins. Ils sont férus d’autos et de routes goudronnées, habiles au commerce et même à une sorte de carambouillage qu’ils pratiquent avec ingénuité. Ils sont enfants de la ville, et dans la ville d’un quartier. Ils ne respirent à l’aise que dans l'atmosphère de ces étranges cités tropicales et provinciales ; Karim souffre de la quitter pour un temps et d’aller dans une escale de brousse» écrit Robert DELAVIGNETTE.

Reconverti, Karim passe son temps à lire le Coran et les poèmes de Elhadji Malick SY (1855-1922), un marabout. Il décide de rentrer au bercail à la suite d’une lettre de son ami, Babacar Ndiaye, qui lui annonçait la fête de la ville. A son retour, il reconquit Marième qu’il épousa un vendredi et alla remercier le Vénérable Serigne Samba qui lui avait prodigué des prières. Le roman se termina par la nuit de noce qui confirma la virginité de Marième. C'est Marième que Karim finira par épouser, accomplissant ainsi la prédiction d’un sorcier, mais non sans avoir passé d’ardentes nuits avec une divorcée de Rufisque, et fait un enfant à une jeune catholique de Dakar qui va danser à Corée.

II – Ousmane Socé DIOP, mirages de Paris

L'expatriation, l'exil en Europe et la ville sont des thèmes récurrents de la littérature contemporaine africaine, en particulier dans «Mirages de Paris» d’Ousmane Socé DIOP, publié en 1937, en pleine montée des idées de la Négritude. Dans cet affrontement entre deux mondes, de deux cultures, reflétant l'état relations de dépendance du continent noir avec la France, Paris, ville aux multiples facettes, entre amour et répulsion, exerce une réelle fascination sur les écrivains africains de cette époque-là, et devient, de ce fait, une source féconde de création littéraire. Déjà en 1922, avait Joseph MERY (1797-1866) écrit «un Chinois à Paris», un roman teinté d’humour : «Je suis arrivé à Paris vivant. A Paris, chaque maison est gouvernée par un tyran, nommé portier ou concierge. Paris est un champ de bataille où les boulets sont remplacés par des roues et des chevaux. Ceux qui n'ont pas de roues et des chevaux périssent misérablement à la fleur de l'âge. Il y a dix-sept hôpitaux pour les blessés. J'ai vu un hôpital avec cette inscription en lettres énormes : HOSPICE DES INCURABLES ; les blessés que l'on y porte savent ainsi, en entrant, qu'ils n'en sortiront que morts. Ils sont avertis. C'est très charitable de la part des docteurs. Voilà comme les barbares comprennent la civilisation !» écrit-il.

«Mirages de Paris» ne traduit que la même mélancolie face à la perte de l’Afrique. «La littérature négro-africaine dit donc cette tension entre le Même et l’Autre. Incapable d’instaurer un rapport d’équivalence, elle ne dit pas si la hiérarchie entre l’ici et l’ailleurs est positive ou négative» écrit Justin BISANSWA. Le héros du roman, Fara, vivait heureux dans un village du Cayor, quand les Blancs arrivent et construisent un chemin de fer et une école. Il appris la langue française, l’histoire et la géographie. «J'étudiais bien mes leçons à l'école coranique et à l'école française ; j'adorais mes parents à leur travail ; j'aimais, le soir, aller voir les jeux de lutte libre, admirer les jeunes filles noires danser. J'aimais la musique des coras et des Khalams» écrit-il. Fara aimait la lecture à laquelle, il s’adonnait avec frénésie ; aussi ses progrès scolaires ont été rapides ; il voyageait déjà à travers les livres «A un certain moment donné, il aurait souhaité s’appeler d’Artagnan, avoir fait le voyage d’Angleterre, faire de longues et héroïques chevauchées dans quelques forêts de France. Les pays au-delà les horizons de sa petite patrie exerçaient sur lui une séduction irrésistible. Voir Paris, qui au dire de tous, était un Eldorado, Paris, ses beaux monuments, ses spectacles féériques, son élégance, sa puissance que l’on admirait au cinéma. Le plus cher souhait de Fara était de voir cette France» écrit Ousmane Socé DIOP.

Fara finira par prendre le bateau pour la France et le voyage dure 9 jours «Comment les Toubabs peuvent voyager ainsi sur l’eau, nuit et jour, sans se perdre, alors qu’il n’y a ni village, ni route» s’interroge-t-il ? Reverra-t-il ses parents et ses amis ? Dans le bateau, il mangeait séparé des Blancs qui discutaient entre eux : «Je vous assure que les Noirs sont capables d'assimiler notre culture aussi bien scientifique que littéraire. Dans ma classe il m'a été donné de rencontrer des sujets extrêmement doués qui auraient pu accéder à n'importe lequel de notre haut enseignement» dit l’un d’eux, un enseignant. Mais son interlocuteur est plein préjugés ; pour lui les Noirs ne seraient que «d'habiles perroquets qui vous récitent des choses auxquelles ils n'ont rien compris». Pour un commerçant, Libanais, instruire les Noirs serait dangereux, ils n’achèteraient plus leur camelote «Nous sommes en Afrique pour les civiliser, il faut tout de même leur donner de l'instruction, mais pas trop» rectifie le Libanais. Fara débarque à Bordeaux ; il est épaté par la ville «Même les chevaux avaient des proportions inusitées, une force extraordinaire. La seule chose qui décevait Fara était le gris neutre que revêtait toute chose» écrit-il. Quand Fara arrive à Paris, par le train, à la gare d’Orsay, son premier réflexe est d’aller visiter la ville et pris, subitement, conscience de sa différence : «Paris était, plus qu'une ville, un monde sans limites précises. La foule surtout étonnait ; ces millions d'hommes qui marchaient inlassablement faisaient prodigieux, compares aux foules d'Afrique. Cette immensité d'hommes blancs le troublait. Ce fut la première fois de son existence qu'il eut une aussi forte sensation de son être et de sa couleur. Notre-Dame produisit sur lui sa plus profonde impression parisienne. Il s'était figure qu'a Paris, du matin au soir, tout le monde était en smoking, occupe à s'amuser. Dans sa construction de la ville il n'avait pas fait entrer les millions de travailleurs de toute classe qui y vivaient» écrit-il.

Fara arrive à Paris, en 1931, l’année de l’Exposition coloniale, du 6 mai au 15 novembre. Aussi, dans le métro, il est l’objet de la curiosité d’un enfant blondinet aux cheveux dorés «Maman, regarde le monsieur ! Il a oublié de se débarbouiller ! Il a des cheveux comme des moustaches !» s’écrit l’enfant. L’enfant que sa mère rassure, serra la main à Fara, mais aucune trace ; sa main est restée blanche. C’est au pavillon, de l’Afrique Occidentale française, au Parc de Vincennes, à Paris 12ème, que Fara décide d’aborder une jeune fille blanche, Jacqueline BOURCIEZ, accompagnée par deux autres filles, sous prétexte de servir de guide «Nous n'avons pas peur, toutes seules, Monsieur ! il n'y a pas de fauves ni de loups à redouter, je pense ?» disent-elles. Sans se décourager, Fara, en raison de ses nombreuses lectures, incollable et intarissable, en hydrographie, climat, faune et flore, finit par être convaincant. «Paris offrait le raccourci de tous ces mondes, l'interprétait a sa façon, dans la même apothéose de lumière, grâce à sa large compréhension des humanités» écrit-il. Mais ces filles étaient ignorantes de l’Afrique : «L'une d'elles avait annoncé que Dakar était la capitale de Madagascar ; une autre demandait si les cannibales étaient nombreux à Dakar et Jacqueline croyait qu'on marchait nu au Sénégal» écrit-il. Dans ce monde connaissant peu le Noir, les Parisiens étaient à la recherche de l’exotisme. Aussi un conférence donne un aperçu psychologique du Noire, qui donna à Fara un sentiment de honte et d’injustice : «En France nous avons tendance à les traiter d'égal à égal, mais arrive dans leur pays vous découvrez la nécessité de les considérer «inferieurs», «enfantins», «candides et pervers». Ils sont facilement disciplinés et dévoués ; cependant, il ne faut pas être trop injustes car ils sont capables de vous «empoisonner» !» dit le conférencier. Et pourtant, Maurice DELAFOSSE (voir mon article), René MARAN (voir mon article) et Robert DELAVIGNETTE se donnent du mal à donner une meilleure image du Noir. Mais Jacqueline aimait Fara : «Aimer c'est pouvoir s'imaginer. Fara et Jacqueline s’étaient aimés ainsi, sans prendre garde aux ennuis qui en résultaient» écrit-il. A Paris, il a vaincu, «le préjugé religieux, le préjugé racial, le préjugé de classe, le préjugé de naissance pour conclure qu'il fallait agir pour l'humanité et pour l'univers, tout comprendre et tout aimer» écrit-il.

«Mirages de Paris» d’Ousmane Socé DIOP de 1937, a connu un destin exceptionnel en littérature. D’abord auprès des étudiants africains à Paris. En effet, dès 1959, Bernard DADIE (voir mon article) «un Nègre à Paris» et Ferdinand OYONO, en 1960, dans «Chemins d’Europe» ont placé Paris au centre de leur création littéraire. Paris reste la Ville-lumière, tour à tour, rêvée, visitée, admirée, aimée, détestée, quittée. «Un Nègre à Paris» annonçait une ouverture de la conscience africaine sur le monde occidental que Bernard DADIE devait par la suite, enrichir dans «Patron de New York» et «La ville où nul ne meurt». Ouverture qui est aussi une confrontation animée en profondeur par une quête d'identité. Bernard DADIE va à Paris ; il regarde et il juge, à la fois fasciné par cette ville transfigurée dans l'imagination du jeune homme nourri de culture française, et critique: mesurant la réalité parisienne au mythe qu'il s'en était fait, au savoir scolaire qu'il en avait. Bernard DADIE séduit, mais non dupe, erre dans la grande ville, c'est un homme soucieux surtout d'éprouver la consistance de son être-nègre face à ce monde blancs familier et étranger. Affaire sérieuse : cette flânerie souriante reste, sur le mode tendre et ironique, une longue marche vers la reconnaissance.

«Le Ventre de l’Atlantique» de Fatou DIOME (voir mon article) a relaté, de façon tragique comment ce mirage de Paris, jadis enjolivé par les récits des anciens combattants, des marins et des Tirailleurs sénégalais, est devenu un rêve inaccessible. Le mirage pour les migrants africains est devenu un cauchemar, parfois une tombe sans sépulture, au fond de l’océan.

III – Ousmane Socé DIOP, la tradition orale

à travers rythmes du Khalam, contes et légendes

Le Khalam ce sont les guitares traditionnelles sénégalaises accompagnant une musique, un récit. Ce sont des beaux souvenirs d’une enfance perdue «Le joueur de guitare ne reproduit pas une musique écrite, car la musique n'est pas écrite en pays noir, pas plus que l'histoire et la littérature, et n'importe qui n'est pas musicien ou litterateur ; ce sont des castes bien définies qui exercent ces arts, de génération en génération ; aussi le font-ils avec un certain mysticisme. L'artiste est un «initie ». Pour lui, le passe et la vie des ancêtres sont lumineux. Dans les vibrations des cordes de la guitare, il revoit toute l'histoire du pays noir : conquérants fameux, cataclysmes symboliques, actions d'éclat des héros, tout est ressuscité par la corde qui vibre» dit Ousmane Socé DIOP. Il s’y dégage une philosophie, la bravoure est supérieure à la lâcheté et la vérité au mensonge.

«C'est dans sa ville natale, à Rufisque, ancienne capitale économique du Sénégal, qu'Ousmane Socé vit une retraite sans histoire. Une santé médiocre et une fort mauvaise vue le condamnent à contre-cœur à une inaction à peu près totale» écrit le journal Le Monde. Ousmane Socé DIOP disparaît le 27 octobre 1973 à Dakar.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

A – Contributions d’Ousmane Socé DIOP

DIOP (Ousmane, Socé), Karim. Roman Sénégalais, préface de Robert Delavignette, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1935, 125 pages ;

DIOP (Ousmane, Socé), Contes et légendes d'Afrique noire, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1938 et 1962, 157 pages ;

DIOP (Ousmane, Socé), L'Afrique à l'heure de l'indépendance. New York, 1960-1963, interventions à l'Assemblée des Nations unies, Paris, Nouvelles éditions latines, 1963, 61 pages ;

DIOP (Ousmane, Socé), Mirages de Paris, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1937 et 1965, 187 pages ;

DIOP (Ousmane, Socé), Rythmes du Khalam, Paris, Nouvelles éditions latines, 1948, 61 pages et 1963, 69 pages ;

DIOP (Ousmane, Socé), SENGHOR (Léopold, Sédar), HAZOUME (Paul), Dakar, A.O.F, Dakar, éditions françaises de l’Afrique noire, 1951, 233 pages.

B – Critiques d’Ousmane Socé DIOP

A.F. «Karim, roman sénégalais», Les Lettres françaises, 2 septembre 1948, page 2 ;

Anonyme, «Ousmane Socé, entre la tradition et le modernisme», Le Monde, 9 mai 1970 ;

BENOT (Yves) «Négritude, socialisme africain et réalisme», La Pensée, juin 1965, n°121, pages 22-53, spéc page 45 ;

BISANSWA (Justin) «Dire et lire l’exil dans la littérature africaine», Revue de Tagence, hiver 2003, n°71, pages 27-39 ;

BISANSWA (Justin) «Le corps au carrefour de l’intertextualité et de la rhétorique», Etudes françaises, 2005, Vol 41, n°2, pages 99-114 ;

BISANSWA (Justin) «Roman africain et réalité», Revue de l’université de Moncton, 2006, Vol 37, n°1, pages 15-38 ;

CHEVRIER (Jacques) «La composition en abîme dans trois romans sénégalais», Etudes préliminaires, 1974, pages 158-168 ;

CORNEVIN (Robert), préface de, Hommes et destins, dictionnaire biographique d’Outre-mer, Paris, Académie des sciences d’Outre-mer, 1975, 1975, 688 pages ;

DADIE (Bernard), Un Nègre à Paris, Paris, Présence Africaine, 1959, 219 pages ;

DELAVIGNETTE (Robert) «Livres d’Afrique (Karim d’Ousmane Socé Diop)», Bulletin de l’Afrique française, 1935, pages 423-426 ;

DEWITTE (Philippe) «Le regard des étudiants africains sur la France», Hommes et Migrations, avril 1994, n°1175, pages 30-34 ;

DIAZ NARBONA (Immaculada) «Image des femmes : vers une architexture de l’espace urbain dans l’œuvre d’Ousmane Socé Diop», Francofonia, 1999, Vol 8, pages 207-233 ;

DIOME (Fatou), Le ventre de l’Atlantique, Paris, Livre de Poche, 2005, 256 pages ;

DIOUF (Madior) «Roman et société en Afrique noire», Etudes préliminaires, décembre 1974, Vol 7, n°3, pages 428-448 ;

FAYE (Mame, Awa), Etude de la créativité linguistique et de l’alternance codique dans la grève des Battus ou les déchets humains d’Aminata Sow Fall et Karim d’Ousmane Socé Diop, mémoire Master II, Langage, sous la direction de Modou N’Diaye, Dakar, UCAD, 2016, 72 pages, cote UCAD 2019-0920 ;

GARNIER (Xavier) WARREN (Jean-Philippe), Ecrivains francophones en exil à Paris, entre cosmopolitisme et marginalité, Paris, Karthala, 2016, 156 pages ;

J.K, «M. Diop, romancier sénégalais», La Dépêche coloniale, 28 mai 1937, page 1 ;

KUIETCHE FONKOU (Aubin), Représentation de Paris dans le roman d’Afrique noire francophone. Cas de la période 1930-1960, Paris, Universitaires européennes, 2010, 124 pages ;

LAMBERT (Fernando) «Un leader de la critique africaine, Mohamadou Kane», Etudes françaises, 2001, Vol 37, n°2, pages 63-77 ;

MALANDA (Ange-Séverine), «Les chemins d’Europe des romanciers africains», Hommes et migrations, mai 1990, n°1132, pages 37-42 ;

MALELA (Buata, Bundu,) «Le rastignaquisme aofien : Socé et Senghor lamentins», in Les écrivains afro-antillais à Paris (1920-1960). Stratégies et postures identitaires, Paris, Karthala, 2008, 470 pages, spéc pages 136 à 168 ;

MANCHUELLE (François) «Assimilés ou patriotes africains ? Naissance du nationalisme culturel en Afrique française (1853-1931)», Cahiers d’études africaines, 1995, Vol 35, n°138-139, pages 333-368 ;

MAR (Daouda), «Etude clinique d’une figure littéraire : le personnage féminin dans «Karim» d’Ousmane Socé Diop» in Papa Samba DIOP et Hans-Jurgen LUSEBRINK, Mélanges offerts à Janos Riesz, Gunter Narr Verlag, 2001, 593, spéc pages 443-452 ;

MERY (Joseph), Un chinois à Paris, Paris, 1922, éditions de Brossard et bibliothèque de Lisieux, 28 pages ;

OYONO (Ferdinand), Chemin d’Europe, Paris, Julliard, 1960, 188 pages ;

SENGHOR (Abdoulaye, Racine) «Esquisse de la société sénégalaise à travers la littérature et l’art», non daté, pages 189-219 ;

THIAM (Cheikh), « Mirages de Paris : de la critique des théories essentialistes à l’éloge du pluralisme», Éthiopiques, n° 82, 2009 ;

TREIBER (Nicolas) «Les dessous de la Ville-Lumière, fantasmes et nausées littéraires des étudiants africains à Paris 1945-1975», Hommes et migrations, 2014, n°1308, pages 150-158.

Paris, le 26 mars 2023, par Amadou Bal BA -