Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

«La deuxième journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante (JMCA) du 22 janvier 2025, à Paris, à l’UNESCO» par Amadou Bal BA

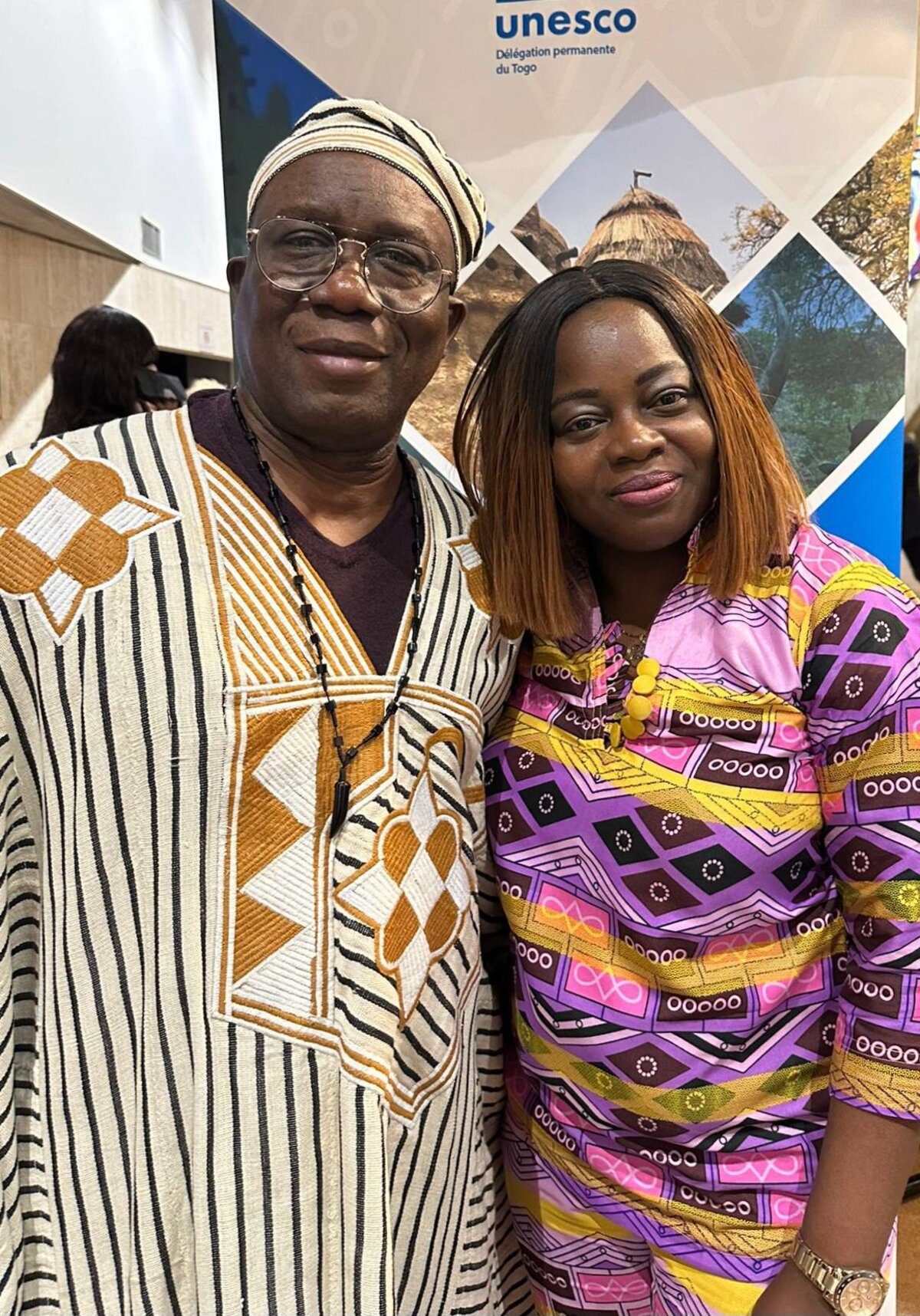

«Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines», dit un dicton. À l’invitation de Mme Armelle N’GOUNI, j’ai assisté le 22 janvier 2025, à l’UNESCO, à Paris, à la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, centrée sur le thème «préserver les héritages ancestraux : un élan de fraternité intergénérationnel». En référence à la vitalité culturelle africaine et ses diasporas, le principe d’une journée mondiale de la culture a été adopté par résolution de l’UNESCO, le 20 décembre 2019 sur proposition de John Ayité DOSSAVI. En effet, M. John Ayité DOSSAVI, fondateur, le 19 novembre 2007, à Ouagadougou, du Réseau Africain des Promoteurs et Entrepreneurs (R.A.P.E.C.), à l’initiative de cette journée internationale de la culture, mène un combat de toute une vie, méritant d’être salué et honoré. Le Togo avait accueilli, en 2011, le premier congrès panafricain. «C’est une idée que je nourrissais depuis 1986, étant jeune garçon, et jamais je n’avais imaginé que je serais porteur de cette vision. C’est lors de ce congrès (2011, au Togo) que j’ai proposé à ce que l’Afrique étant le berceau de l’Humanité, se dote d’une journée pour célébrer ses valeurs, ses traditions, ses coutumes. Cette recommandation a été portée au siège des A.C.P.», dit M. Ayité DOSSAVI, du Togo. La charte de la renaissance culturelle étant adoptée, par l’Union africaine, le 24 janvier 2006, à Khartoum, c’est cette date symbolique qui a inspiré M. Ayité DOSSAVI, dans sa proposition concernant la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante.

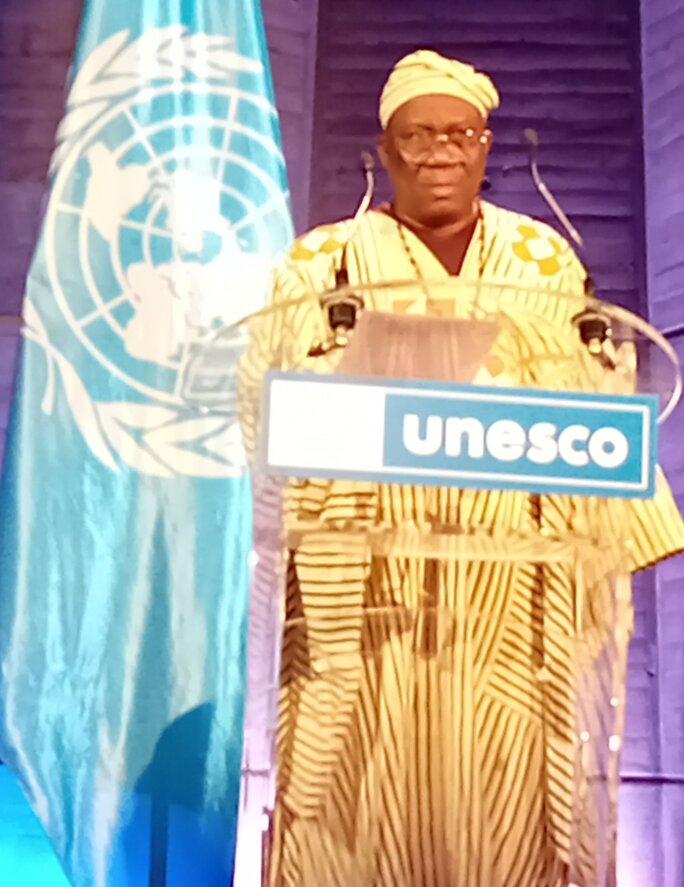

«L’Afrique est un continent qui a autant de diversité (...) Je me suis dit qu'il faudrait un jour dans l'année que les Africains et leurs descendants célébraient leur tradition, à l'image du Nouvel An chinois que tous les Chinois célèbrent», dit le représentant du Togo à l’UNESCO. En tant que riche source du patrimoine mondial partagé, la promotion de la culture africaine et afrodescendante est cruciale pour le développement durable, le respect mutuel, le dialogue et la paix. «Les cultures africaines et afrodescendantes sont une source précieuse de sagesse, de créativité et de résilience», dit Simona-Mirela MIFULESCU, présidente de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Auparavant, à Alger, au festival panafricain, il a été considéré que «la culture est un élément essentiel de tout groupe social : son moyen premier d’intercommunication et la prise sur le monde extérieur, son âme, sa réalisation et ses capacités aux changements. Ainsi, la culture, de l’outillage matériel et immatériel de tout groupe social, œuvres et ouvrages d’art, savoir et savoir-faire, comportements et expériences accumulés, par le peuple dans son effort de libération pour dominer la nature et édifier une société toujours meilleure. La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives, de faire d’eux, des peuples sans âme et sans histoire», écrit, en 1969, le Manifeste culturel interafricain. Par la suite, les Africains ont proclamé que «Toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa propre personnalité. Toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre au peuple de s'épanouir pour plus de responsabilités vis-à-vis du développement de son patrimoine culturel», dit la déclaration de l’OUA, du 5 juillet 1976, à Port-Louis (Ile-Maurice). À Khartoum, au Soudan, l’Union africaine, sa Charte de la renaissance culturelle africaine, a affirmé que «toute société humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur sa culture ; et la culture doit être perçue comme un ensemble de caractéristiques linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la société. Tout peuple a le droit inaliénable d’organiser sa vie culturelle, en pleine harmonie avec ses idéaux. L’unité africaine trouve son fondement d’abord et surtout dans son histoire.», dit, le 24 juin 2006, l’Union africaine.

Pour l’année 2025, la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est placée sous le patronage du Togo. «La culture, vecteur de rapprochement des peuples et de paix, est un bien mondial. C’est une stratégie visant à mobiliser toutes les forces en vue de réserver à l’Afrique toute sa place dans le concert des nations. La diaspora a un rôle éminent dans l’émancipation du continent, et dans sa capacité à intervenir, à la conférence mondiale. La décennie 2022-2031 a été proclamée décennies des diasporas africaines.», dit le représentant du Togo. L’Afrique, territoire de la diversité, est le berceau de l’Humanité, la richesse et la profondeur des traditions orales, un vecteur de solidarité et de paix, un témoignage de la créativité et de la résilience des peuples africains et de leurs diasporas. Ce patrimoine culturel africain, un trésor, une immense source d’inspiration est socle d’identité allant plus loin que le socle géographique du continent noir. La diffusion culturelle a été assurée dans un premier temps, par une période sombre, celle de l’esclavage. Il appartient donc aux Africains et aux Afrodescendants, non seulement de protéger et de faire fructifier ce riche héritage culturel, mais aussi et surtout, de le transmettre aux générations futures, dans le cadre de la fraternité intergénérationnelle, leurs savoirs et leurs expériences. Les nouvelles générations, dans le cadre du dialogue interculturel, devraient s’approprier de cet héritage et l’adapter à leur époque, en établissant un pont entre le passé, le présent et l’avenir.

L’Afrique et ses diasporas sont riches de leurs diversités. Aussi sont à l’honneur, la musique, la poésie, la danse, la mode et le design en somme toutes les formes de création œuvrant pour la renaissance culturelle africaine. En matière de sport, et en particulier de musique, les Afro-américains, à travers le Gospel et le Jazz, ayant traversé les barrières raciales. Ainsi, dans les années 20, comme les grands écrivains afro-américains fuyant la ségrégation raciale, Joséphine BAKER, à Paris, devenue la première artiste noire planétaire, repose maintenant au Panthéon.

Dans ce mouvement de va-et-vient, en sens inverse, la Rumba congolaise a traversé les océans. C’est ainsi, dans le domaine de la musique, en décembre 2021, la Rumba congolaise a été reconnue par l'UNESCO comme Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, grâce à sa contribution indéniable à la musique partout dans le monde, mais aussi aux valeurs panafricaines et à la mémoire africaine. En effet, la rumba congolaise montre à quel point les Africains ont su faire preuve de résilience malgré l'adversité. La rumba est utilisée lors de célébrations et de jours de deuil, à la fois dans les espaces publics, privés et religieux. Elle est accompagnée par des orchestres, des chœurs, des danseurs et des musiciens solistes, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Les femmes ont joué un rôle prépondérant dans l’élaboration de ce genre romantique et religieux. La Rumba, une danse populaire de transmission de valeurs sociales et culturelles, incarne la créativité, l'esprit, les philosophies et la culture des Congolais. La Rumba est le produit d'un échange de l’identité artistique entre les deux Congo et Cuba, et plus tard un cri pour les mouvements de libération. Ainsi, aux indépendances, en 1960, Grand Callé avait chanté «Indépendance Cha Cha». Auparavant, en 2003, les chants polyphoniques des pygmées Aka de Centrafrique et en 2014, les tambours du Burundi avaient été classés au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Elle est l'héritage des esclaves, contraints de quitter leur pays pour les Amériques avec rien d'autre que leur essence pour les rattacher au continent. En effet, avec la traite négrière, les Africains ont emmené dans les Amériques leur culture et leur musique. Ils ont fabriqué leurs instruments, rudimentaires au début, plus sophistiqués ensuite, pour donner naissance au jazz.

À cette journée du 22 janvier 2025, une troupe de danse brésilienne a livré une prestation sur la capoeira. Le 26 novembre 2014, la capoeira a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, un art qui est tout à la fois danse, art et sport de combat. Les capoeiristes forment un cercle au centre duquel deux d’entre eux s’affrontent, avec une grande souplesse. Les autres capoeiristes, autour du cercle, chantent, tapent des mains et jouent d’instruments à percussion. Le maître, détenteur et gardien des connaissances, est chargé de veiller aux règles et aux codes de cet art. Les savoirs sont transmis par l’observation et l’imitation. Les valeurs de cet art, remontant au temps de l’esclavage, sont notamment la fraternité, l’identité, le respect mutuel, l’intégration sociale et à la résistance à toutes les formes d’oppression. La Colombie, de Gabriel GARCIA MARQUEZ a bien valorisé le métissage culturel entre l’Afrique et son pays, à travers les traditions orales des Amérindiens, mais aussi Vaudou et superstitions africaines.

En matière d’art culinaire, le «Thiébou Dieun» ou le riz au poisson, un plat national du Sénégal, a été classé, le 15 décembre 2021, par l’UNESCO, au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Plat complet, composé de riz brisé, de légumes, notamment d’ail, de mollusques, de persil, avec de tomates, de chou, de manioc, de patate, de gombo, de poisson sec et frais, c’est le colonisateur français qui l’avait introduit à Saint-Louis, «un riz importé d’Indochine, en substitution aux cultures vivrières. Les communautés ont su, dans la résilience, s’adapter en inventant une recette à base de riz et de poisson», précise l’UNESCO. Si l’UNESCO a fait ce choix, c’est surtout que le Thiéboudieun, mangé à la main, un élément de l’identité sénégalaise a dépassé ses frontières pour gagner l’Afrique, mais aussi l’Europe et l’Amérique. «Je salue l’inscription du Céebu jën, plat national sénégalais, sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. C’est une belle illustration de la renommée internationale de l’art culinaire sénégalais», a déclaré le président Macky SALL. Au Ghana et au Nigéria, il y a le Jolof Rice, mais fait parfois avec de la viande ou du poulet, tandis que le plat sénégalais est exclusivement à base de poisson et de riz.

L’Afrique et ses diasporas, berceau humanité, comme l’ont célébré notamment Léo FROBENIUS, Léopold Sédar SENGHOR, Amadou Hampâté BA ou Cheil, ne semblent pas conscientes de la valeur inestimable de son héritable culturel. En l’Europe, en dépit de sa prétention de mission civilisatrice des colonisés, les colonisateurs avaient chapardé leurs précieux objets d’art africains, et rechigne à les restituer. C’est Pablo PICASSO, un exilé espagnol à Paris, qui n’a été célèbre que le jour où il a eu l’audace de mettre en valeur, dans son cubisme, qui a en valeur, sur le plan marchand, l’art africain. Si Paris est à sa quatrième édition du Salon du livre africain, et le succès tellement immense, que cette manifestation s’est transportée de la Mairie du 6e, à l’Espace Blancs-Manteaux, dans le Marais. La mode africaine, comme l’industrie des jouets des enfants, commence à trouver un espace commercial en Europe, jouets des enfants, littérature, salon des livres africains à Paris, gastronomie.

Ibrahima Baba KAKE a montré, au cours des âges à des transplantations forcées, dues à l’esclavage, à cette situation d’oppression, mais aussi de révoltes, les descendants de ces diasporas, divisés, mais pourtant plus nombreuse, ont peu de poids économique et politique. La plus importante diaspora, contrairement à une idée reçue, n’est pas l’Amérique, mais le Brésil. En France, en raison des déplacements massifs et durables de populations, qui ne sont plus immigrées, on assiste à une «créolisation» lente, mais irréversible de la société.

Cependant, cette diaspora n’a pas conscience de sa force et n’a pas résolu la question fondamentale de son identité, face à l’injonction coloniale de son assimilation. Les anciens esclaves noirs ont tranché en Amérique : ce sont des Afro-Américains. Aux JO de Paris de 2024, le peuple français découvre que Karen BASS, maire de Los Angeles, accompagnée de Simone BILES, une championne olympique de patinage, est une femme afro-américaine.

Qui sommes donc les diasporas africaines en France et quel projet de vie durable ? À quand, un OBAMA en France, des maires racisés, dans toutes les villes maintenant fortement colorées ? À quand une Maison d’Afrique à Paris où dialoguent toutes les cultures, une tête de pont entre l’Europe et l’Afrique ?

«Si on ne sait pas qui on est, on ne saura jamais où est-ce qu'on va» dit un dicton africain. Dans ce combat, pour l'identité, contre l'assimilation coloniale, une technique de hiérarchisant des cultures «assimiler, sans être assimilé» telle est l'injonction que nous donne Léopold Sédar SENGHOR. Aussi mes deux communautés modèles sont les Juifs et les Chinois des modèles inspirants.

D’une part, la communauté juive, consciente de son identité dans sa diversité de religieux et de laïques, de sa culture et de sa religion, bien que faible numériquement nettement moins importante par rapport aux diasporas africaines (Noirs, Africains et Arabes), a conquis le monde de la finance des médias, mais aussi de la politique (présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes et même l'institut du monde arabe). Par son génie exceptionnel et sa capacité d'organisation à travers le CRIF, sans qu'on puisse lui opposer le concept de communautarisme ou de laïcité, les dîners du CRIF, où c'est bien d'être vu, sont déductibles des impôts et des mairies financent les écoles ou crèches religieuses ; et les autorisations de construire de synagogues ne sont pas, comme les mosquées, attaquées, systématiquement devant le tribunal administratif. Dans cette grande intelligence, contrairement aux concepts d'esclavage ou de colonisation qualifiés de «Wokisme», et c'est ça l’immense génie du peuple juif, pour lequel j’ai une admiration, la Shoah, à juste titre, est devenue un concept protecteur d'intouchabilité. Le racisé, peu organisé, subit, chaque jour, les attaques des forces du Chaos. «La submersible migratoire» en parlant des racisés, dit, sans aucune honte, le Premier ministre François BAYROU, alors que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Bien sûr, il ne parle ni des Britanniques qui ont voté le Brexit, ni des Ukrainiens, arrivés par milliers.

J'ai aussi une très grande admiration d'une autre communauté exceptionnelle : les Chinois de France. Arrivés, il y a moins de 40 ans, j'ai vu les premiers arrivants chinois à Paris, dans le quartier du Sentier, dans le Marais à Paris, encore misérables avec leurs machines à coudre. A l'époque, avec les descendantes fréquentes de la police, les Chinois étaient souvent interpellés, retenus et menottés, puis expulsés. De notre temps, quand on parle de «submersion migratoire» personne ne songe plus à aller contrôler leur identité ou leur envoyer l’URSSAF, à ces Chinois devenus patrons de tous les tabacs parisiens comme maintenant, les salons de coiffeurs des Africains à Paris. Que s'est-il passé depuis lors ?

Les Chinois ont beaucoup de valeurs positives dont il faudrait que les diasporas puissent s'inspirer. Ils ont choisi, en raison de leur grande valeur travail, avoir un projet de vie en France, en achetant une maison dès le départ et en mettant tout le monde à contribution, y compris les personnes âgées qui gardent les enfants. Vous verrez peu d'enfants chinois dans les crèches parisiennes. Ils n'embauchent que des Chinois, là où les joueurs de loto ou de tiercé sont exclusivement des Africains ou des Arabes. En revanche, les racisés, avec leurs faibles ressources, envoient, chaque mois, des mandats au pays, y construisent des maisons qu'ils n'habitent pas, montent des projets éducatifs ou de santé au village et même cotisent, en cas de décès, pour le rapatriement de leur corps. Les Dieux sont sur la tête, même si les Africains n'ont pas tous la nationalité française leur vie est ici et ils s'en rendent compte à la retraite qu'ils sont devenus étrangers dans leur propre village et reviennent en France où se trouvent leurs et leurs petits-enfants.

Les Chinois fonctionnent sur la théorie des avantages mutuels, que cela soit dans les domaines de l'amitié, de la parentalité ou des affaires. Il doit y avoir un retour d'ascenseur ; chacun doit, en fonction de ses capacités, contribuer à entretenir, développer et faire fructifier une relation harmonieuse équitable et mutuellement avantageuse. Or les Africains fonctionnent encore sur de vieux schémas de solidarité africaine, devenue à sens unique. Par ailleurs, les Africains de France sont souvent dans la consommation et la dépendance ; toujours en train de quémander, sans se demander quelle est leur juste contribution, en fonction de leurs moyens, afin d'entretenir une relation mutuellement profitable. Le plus rageant, dans cela, c'est que l'Africain, dans cette relation déséquilibrée et à sens unique, délivré de toute obligation envers lui-même, pense qu'il aurait des droits illimités sur les autres sur le parent, l'ami ou l'homme politique. On lui doit tout.

Un de mes maîtres à penser, Confucius recommande la perfection de chacun d'entre nous. Il faut être utile à soi, à sa famille, à sa patrie et à l'humanité tout entière. L'Africain, en France en particulier, ne peut donc être performant que s'il comprend l'environnement dans lequel il vit, aussi bien la culture africaine où la valeur argent a pourri même les relations familiales, qu'en France, une société plombée par la montée d'un racisme institutionnel et systémique, «une submersion migratoire».

Par conséquent, les diasporas africaines devraient prendre les lieux de décisions politiques, économiques et culturelles des pays dans lesquels ils vivent tout en valorisant leur héritage culturel africain. Ce qui fait la force d’Israël, comme de la Chine, leur puissance financière, comme politique, repose sur les ressources de leur diaspora. Les fables mandats actuels des Africains, uniquement réservés à la consommation, un tonneau des danaïdes, sont à fonds perdu ; chaque mois, il faut encore retourner à Western Union. Plus on leur envoie de l’argent, plus on vous en demande.

Références

ASSOGBA (Yao), «Diaspora, mondialisation et développement de l’Afrique», Nouvelles pratiques sociales, 2002, Vol 15, n°1, pages 90-110 ;

AWONDO (Patrick), «L’afropolitanisme en débat», Politique africaine, 2014, Vol 4, n°136, pages 105-119 ;

BA (Amadou, Bal), «Amadou Hampâté Ba, un sage de Bandiagara, gardien de la tradition orale», Médiapart, 15 mai 2021 ;

BA (Amadou, Bal), «Bélinda, une mode africaine à Paris, entre tradition et modernité», Médiapart, 16 août 2018 ;

BA (Amadou, Bal), «Joseph KI-Zerbo, historien, qui ne voulait se coucher sur la natte des autres », Médiapart, 2 août 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Le restaurant sénégalais, «Le Petit Dakar », dans le Marais, à Paris», Médiapart, 23 novembre 2019 ;

BA (Amadou, Bal), «Léo Frobenius, histoire de la civilisation africaine», Médiapart, 27 mai 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Nelly Wandji et sa galerie d’art, à Paris 8e», Médiapart, 30 octobre 2018 ;

BA (Amadou, Bal), «Pablo Picasso (1883-1973) et l’art nègre », Médiapart, 20 juillet 2019 ;

BA (Amadou, Bal), «Rapport de Felwine Sarr, Bénédicte Savoye : restituer les objets d’art africains», Médiapart, 16 juin 2019 ;

BA (Amadou, Bal), «Salon du livre africain à Paris», Médiapart, 6 mars 2023 et 14 décembre 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Valérie Marin La Meslée, son livre «Le diamant d’Edouard Glissant», Médiapart, 28 février 2024 ;

BA (Amadou, Bal), «Youssouf Fofana et sa Maison Château-rouge», Médiapart, 21 décembre 2018 ;

BENOT (Yves), Les Lumières, l'esclavage, la colonisation, Paris, La Découverte, 2005, 326 pages ;

BLANCHARD (Pascal), La France noire : trois siècles de présence, Paris, La Découverte, 2011, 359 pages ;

COTTIAS (Myriam), La question noire : histoire d'une construction coloniale, Montrouge, Bayard, 2007, 123 pages ;

DIAGNE (Souleymane Bachir), AMSELLE (Jean-Loup), En quête d'Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale, Paris, Albin Michel, 2018, 318 pages ;

DIALLO (Rokhaya), LY (Grâce), Kiffe ta race, Paris, First, 2022, pages ;

DIRECHE-SLIMANI (Karima), LE HOUEROU (Fabienne), Les Comoriens à Marseille, Paris, Autrement, 2002, 184 pages ;

Festival culturel panafricain d’Alger de 1969, «Manifeste culturel panafricain, les réalités de la culture africaine», Souffles, 1969, 4ème trimestre, 1969, janvier-février 1970, pages 9-13 ;

GNAMMANKOU (Dieudonné) MODZINOU (Yao) sous la direction de, Les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle, Actes du colloque international, 8-10 décembre 2005, Maison de la recherche, Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse : Mat éditions, 2008, 419 pages ;

GOLDRING (Maurice), La Goutte d’or, quartier de France : la mixité au quotidien, Paris, Autrement, 2006, 224 pages ;

HOPQUIN (Benoît), Ces Noirs qui ont fait la France : du chevalier de Saint-George à Aimé Césaire, Paris : Calmann-Lévy, 2009, 300 pages ;

KAKE (Ibrahima), Les Noirs de la diaspora, Paris, Lion, 1978, 189 pages ;

MANCHUELLE (François), Les diasporas des travailleurs Soninkés : 1848-1960 : migrants volontaires, Paris, Karthala, 2004, 348 pages ;

MANNING (Patrick), Histoire et cultures de la diaspora africaine, Paris, Présence africaine, 2018, 439 pages ;

MANNING (Patrick), The African Diaspora. A History through Culture, New York, Columbia University Press, 2010, 394 pages ;

N’DIAYE (Pap), Les Noirs Américains : de l’esclavage à Black Lives Matters, Paris, Tallandier, 2021, 272 pages ;

NDIAYE (Pap), La condition noire : essai sur une minorité française, Paris, Calmann-Lévy, 2008, 435 pages ;

Organisation internationale des migrations (O.I.M), L’avenir des diasporas, Genève, 2021, 50 pages ;

OUA, Charte culturelle de l’Afrique, Port Louis (Ile-Maurice), 2 au 5 juillet 1976, 12 pages ;

SOUMAHORO (Maboula), Le triangle et l'Hexagone : réflexions sur une identité noire, Paris, La Découverte, 2020, 150 pages ;

Union Africaine, Charte de la renaissance culturelle africaine, Khartoum, 24 juin 2006, 26 pages, spéc le titre VIII sur les diasporas ;

WINDERS (James, A), Paris africain : Rythms of African Diaspora, Londres, Palgrave MacMillan, 2006, 248 pages ;

ZACHMANN (Patrick), Maliens d’ici et là-bas, Paris, éditions Plume, 1997, 114 pages ;

ZIEGLER (Jean), La victoire des vaincus. Oppression et résistance culturelle, Médiadiffusion, 1988, 247 pages.

Paris, le 22 janvier 2025, par Amadou Bal BA