Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

«L’Empire médiéval du Ghana, la légende du Wagadou, VIIIe XIIe siècle, sa splendeur d’antan et sa décadence» par Amadou Bal BA

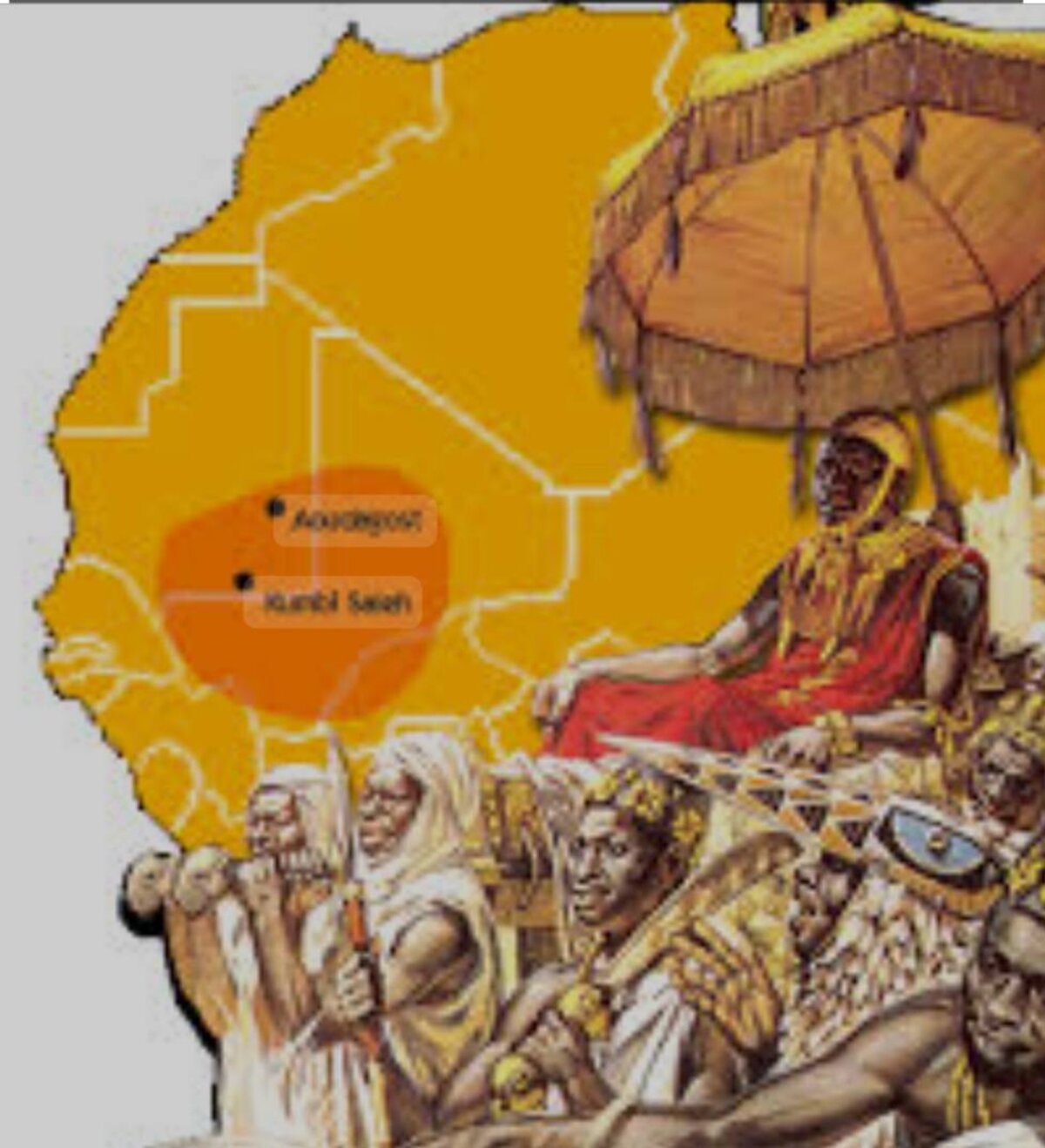

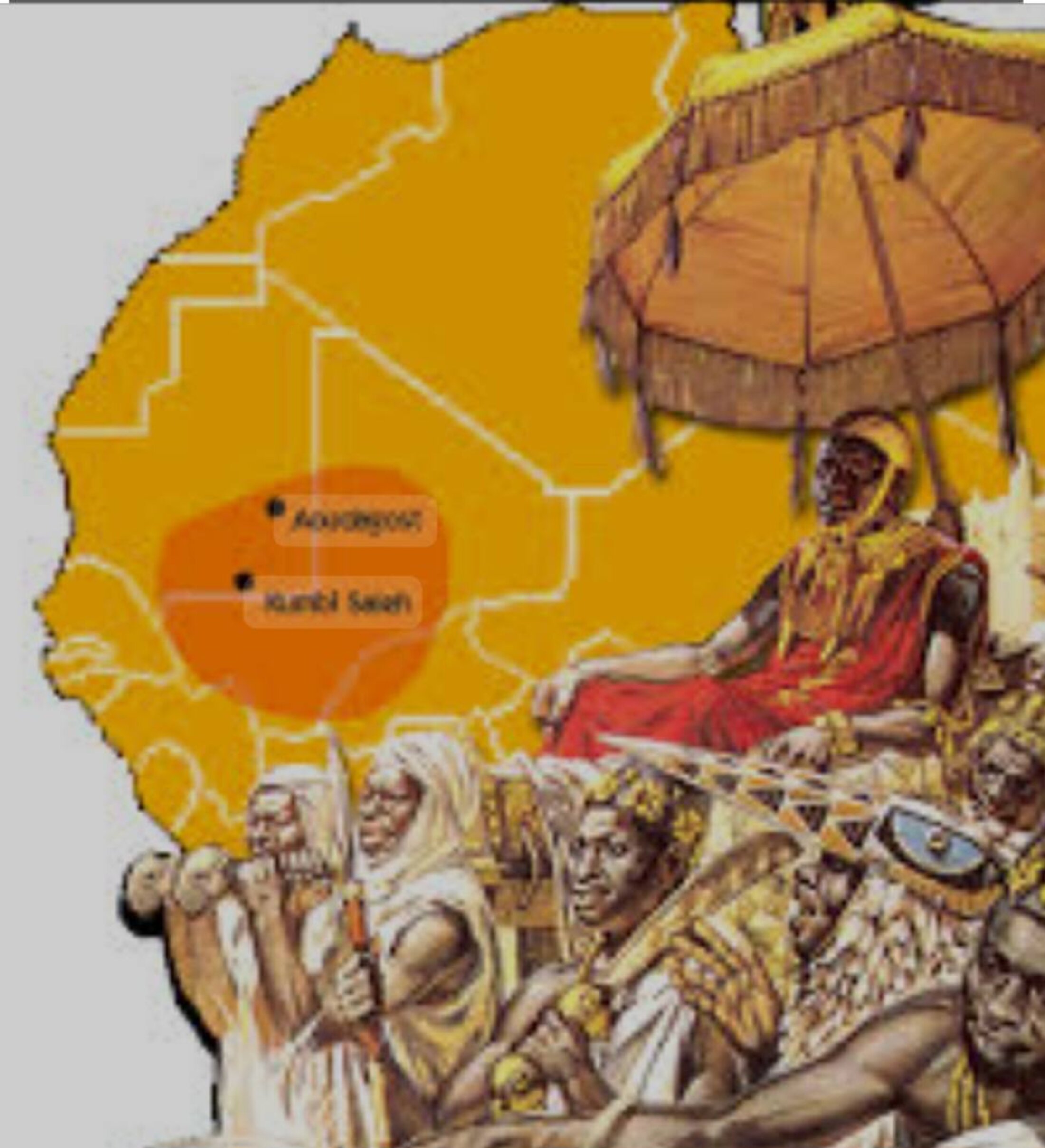

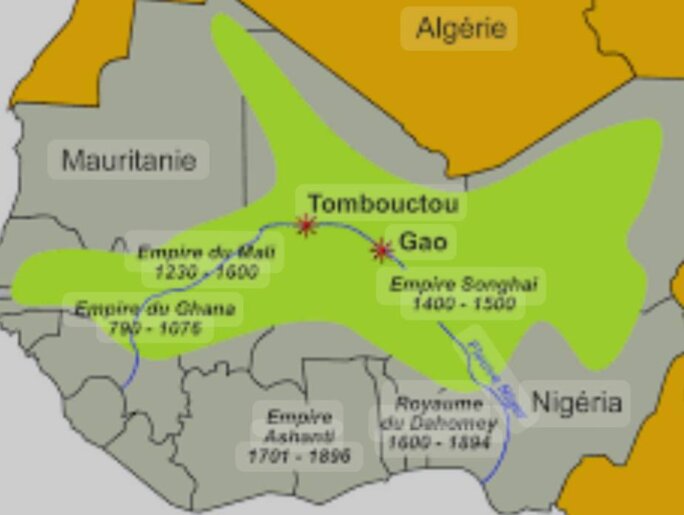

Abderrahman ES-SAADI (1596-1656), un historien, imam et notaire originaire de Tombouctou, mentionne dans son «Tarikh es Soudan», l'existence du Ghana dès les premiers siècles de notre ère, un Empire qui s’étendait entre la moyenne vallée du fleuve Sénégal, au Tékrour, et la boucle du Niger. «Le plus ancien Empire attesté est celui du Ghana, que les Arabes ont bien connu. Il remontait, au IVe siècle de l’ère chrétienne. Les Sarakollés ont fourni une dynastie à l’Empire», écrit, en 1935, Emile-Félix GAUTIER (1864-1940), dans «l’Afrique occidentale». L'empire du Ghana était un État de civilisation noire dont le souverain portait des vêtements et ornements conformes à sa dignité. Ses sujets lui témoignaient leur vénération en se prosternant jusqu'au sol. Il rendait personnellement la justice, au besoin par ordalies, et parcourait chaque jour sa capitale pour recevoir les plaintes et trancher les différends. Quoiqu’animiste, ainsi que son peuple, il se montrait tolérant envers les étrangers musulmans, fixés au Ghana en si grand nombre. À la fin du IXe siècle, les souverains de Ghana étendent leur autorité à l’ouest sur la région aurifère du Galam et sur le Tekrour, à proximité de Djenné et de Tombouctou, et au nord sur certaines tribus berbères du Sahara. Cependant, cet Empire n’est pas de l’actuel État du Ghana, une ancienne colonie britannique, la Gold Coast ou Côte de l’Or, que Kwame NKRUMAH (Voir mon article, 17 avril 2022), avait rebaptisée 1957, pour des raisons politiques, en hommage à cet empire médiéval. Abou Abdallah Muhammad ibn Ibrahim Al-FAZARI (746-806), astronome et traducteur arabe, mentionne le nom de ce royaume au VIIIe siècle : le «Ghana, est un pays de l’or», écrit-il. On relate que 20 dynasties se sont succédées au sein de l’Empire du Ghana, entre le Vie et le XIII siècles, après J-C entre l’actuel Mali et Mauritanie et aux confins du Sahara. Le commerce était facilité par l'abondance du fer, du cuivre, de l'or et de l'ivoire et l'accès facile aux fleuves Niger et Sénégal et à leurs affluents. En effet, les caravanes apportent de l'Afrique du Nord et particulièrement du Maroc, des tissus, du cuivre, des dattes, des figues, du sel, de l'ambre ; elles repartent chargées d'or, de cet or qui vient du sud, du Bambouk ou du Gangaran, et dont Ghana regorge. Ces dernières et les droits établis sur l’importation du sel et du cuivre dans ses États lui permettaient d’étayer financièrement sa puissance. La civilisation de l’Empire du Ghana est reconnue de tous. «Un grand luxe régnait à la cour : le roi avait des vêtements taillés, alors que ses sujets- devaient se contenter de Dagues : le coton, la soie ou le brocard étaient utilisés à ces fins, I] se parait également de colliers et de bracelets de bonnets dorés. Les chevaux étaient couverts de caparaçon en étoffes d’or, et ses chiens de garde avaient des grelots de même métal», écrit, en 1950, Raymond MAUNY (1912-1994).

EL-BEKRI (1014-1094) utilise systématiquement le terme de «Ghana» pour évoquer le pays ou ses souverains. Les Européens et les commerçants musulmans ont, de la même façon, généralisé l'appellation «Empire du Ghana» en référence au titre du roi, Wagadou qui signifiait «chef de guerre». Le terme de «Ghana», viendrait désigner du Soninkés, «Nwana», ou «héros /guerrier». Pour Maurice DELAFOSSE (1870-1926), «c'était le nom par lequel on désignait le chef de l'État cet État lui-même était appelé par les étrangers l'État ou le pays da Gâna (en arabe balad ghàna), comme nous disions souvent autrefois l'empire ou le territoire du sultan pour désigner la Turquie. Ceux qui n'étaient pas au courant entendaient l'expression balad ghâna comme signifiant le pays ou la ville du Ghana», écrit-il, en 1924, dans «Le Ghana et le Mali, l’emplacement de leur capitale». Suivant la tradition orale, le terme de «Wagadou» désignant «ville des troupeaux» ou «Terre des Wagué», la création du Wagadou ou du Ghana devait sa prospérité à un énorme serpent nommé Bida pour lequel était sacrifiée, chaque année, la plus belle fille du royaume. Le Bida, un grand serpent, vivait dans une grotte de la Forêt sacrée. Il était le génie protecteur des Soninkés. Chaque année, ces derniers devaient sacrifier la plus belle fille de Koumbi Saleh. Mais une année, le choix des Anciens tomba sur la belle Sia qui était déjà fiancée à Amadou Séfédokoté, c’est-à-dire «Amadou qui parle peu». Le fiancé, qui aimait beaucoup la belle Sia, devint inconsolable à l’idée que sa promise devait être la proie du Bida. Il refusa de se soumettre au choix des Anciens. Le jour du sacrifice, il se cacha derrière un arbre et, au moment où le grand serpent sortait de sa caverne, il lui trancha net la tête d’un coup de sabre. Mais aussitôt une autre tête repoussa, tandis que la première, sifflant dans les airs, allait tomber au Bouré : c’est pourquoi ce pays est riche en or. Amadou trancha successivement les sept têtes du Bida. Chacune d’elles tomba dans une région devenue depuis riche en or ; l’une d’elle tomba dans le Bambouk, une autre dans la rivière Falémé. Quand la septième et derrière tête fut tranchée, le serpent s’effondra. Amadou emporta la belle Sia au galop de son grand cheval, tandis que tout le peuple de Koumbi Saleh, en larmes, maudissait le criminel. Après la mort du Bida, la sécheresse s’abattit sur le pays, les grains semés ne poussèrent plus, les troupeaux furent décimés par la soif, les Soninkés épouvantés se dispersèrent.

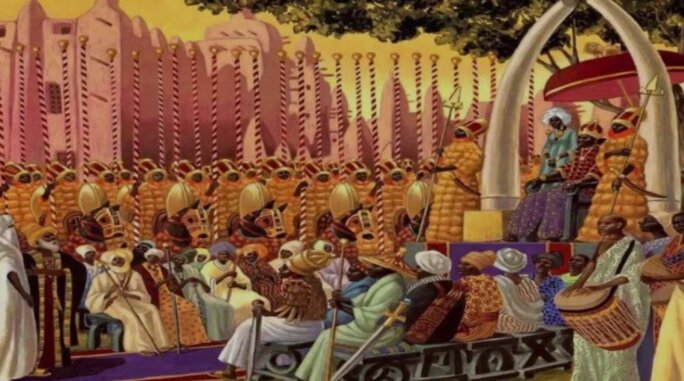

Le Ghana est bien un Empire négro-africain, et donc n’est ni Berbère, ni Juif ou métissé «Certains ont voulu faire des Berbères de ces empereurs blancs de Ghana; la chose me paraît fort improbable. S’ils avaient été des Berbères, Sa’di ne nous aurait pas dit : «Ils étaient de race blanche, mais nous ignorons d’où ils tiraient leur origine». Ibn-Khaldoun, si abondamment documenté sur l’histoire ancienne des Berbères du Sud, n’aurait pas manqué également de connaître et de signaler la chose», écrit, en 1937, Louis TAUXIER (1871-1942), dans «mœurs et histoires de Peuls». Par conséquent, berceau des civilisations africaines, en 1065 où régnait Menin, un Empire aussi vaste que celui de Charlemagne, l’Empire du Ghana comprenait outre l'Aoukar, et le Bagana, une partie du Hodh et du Tagant et tout le pays du Sahel ; mais l'autorité de l'Empereur se faisait sentir bien au-delà de ces limites. Tous ceux qui ont à se plaindre d'une injustice peuvent l'aborder, tous ceux qui ont un avis a lui donner sont appelés auprès de l’Empereur, Menin qui a le goût des belles choses. Il porte un manteau de soie, un pantalon de laine, ses chaussures sont en cuir fin ; il aime les colliers et les riches ornements. Il donne libre cours à son goût du faste, particulièrement les jours d'audience. On raconte que le dernier souverain ayant tué un Soninké nomme Bentigui Doucouré, la veuve de celui-ci, mit au monde un fils qui, devenu homme, tua le souverain et s'empara du pouvoir. C'est-à ce moment, vers 790, que Kaya Maghan Cissé, roi soninké du Ouagadou arriva a Ghana à la tête de ses sujets. Près du palais l'Empereur, qui est animiste, a fait construire une mosquée à l'usage de ses invités musulmans. L'Empire atteignait alors son apogée. Aussi vaste que celui de Charlemagne, il comprenait outre l'Aoukar, et le Bagana, une partie du Hodh et du Tagant et tout le pays du Sahel ; mais l'autorité de l'Empereur se faisait sentir bien au-delà de ces limites. A partir de l'année 990 Aoudaghost du royaume berbère célèbre eut un gouverneur noir, nommé par l'Empereur de Ghana. Mohammed Abdul-Kassem Ibn HAWQAL (960-998) qui visita la ville l'admira beaucoup, la décrivit comme une grande ville peuplée entourée de jardins ombreux où alternaient figuiers, dattiers et ceps de vigne. L'eau des puits était fraiche et délicieuse, mais on devait arroser à la main les champs de blé travaillés à la houe. Le roi Ghana «est le souverain le plus riche de la terre en raison des mines d’or qu’il contrôle dans son pays» dit Mohamed Ibn HAWQAL, disparu en 998. «Le prince d’Aoudaghost entretient des relations avec le seigneur de Ghana. Celui-ci est le souverain le plus fortuné qui soit sur la surface de la Terre, à cause de ses grandes richesses et la provision d’or pur extraite du sol depuis la plus haute antiquité, au bénéfice des princes précédents et de lui-même. Il échange des présents avec le seigneur de Gao, bien que la fortune de ce dernier soit bien inférieure, de même que son prestige. Mais tous ont besoin d’entretenir des rapports cordiaux avec le prince d’Aoudaghost à cause du sel importé chez eux des pays d’Islam, ils ne peuvent vivre, en effet, que grâce à ce sel», écrit Ibn HAWQAL, voyageur, chroniqueur, géographe, un spécialiste du monde médiéval.

Abou Obeid El-BEKRI (1040-1094), dans sa description géographique du monde connu écrite au XIe siècle, précise que «Ghana est le nom que portent les rois de ce peuple ; le nom de leur pays est «Aouakar». Le souverain qui les gouverne actuellement en l’an 460 de l’Hégire (1067-1068 apr. J.-C.) se nomme Tenkamenin. Son prédécesseur, qui se nommait Beci, commença son règne à 85 ans. C’était un prince digne d’éloges, tant par sa conduite que son zèle pour la justice et son amitié pour les musulmans. Chez ce peuple, l’usage et les règlements exigent que le Roi ait pour successeur, le fils de sa sœur ; le souverain a la certitude que son neveu est le fils de sa sœur.», écrit-il. Suivant EL-BEKRI, la capitale de l’Empire du Ghana, Koumbi Saleh, une ville de 40 000 habitants sur 45 hectares, dans l’actuel territoire mauritanien, est dotée de deux centres dans la plaine. Koumbi Saleh, ville était bâtie en pierre et comptait de nombreux puits. Elle était entourée de forêts. Le commerce y était florissant, les caravanes y venaient chercher l’or du Bambouk, l’ivoire, des esclaves. Elles y apportaient le sel du désert, les bijoux et les étoffes du Maghreb.

«La ville de Ghana, appelée Koumbi par les Noirs, est aujourd’hui disparue, mais ses ruines ont été retrouvées par Bonnel de Mézières, en 1914, elle se trouvait à environ 400 kilomètres au nord-ouest de Djenné. Au temps de sa prospérité, l’Empire de Ghana s’étendait de Diaka au Tagant et du Sahara au Sénégal. À un moment, Aouadaghost et le Tékrour ont été tributaires de l’empire», écrit en 1948, Alexis WEISS. Le nom de la capitale, Koumbi, signifie «monticule ou «groupe de monticules dans les langues Sarakolé et mandingue», estime Maurice DELAFOSSE. D’une part, la capitale est dotée d’un quartier musulman avec ses mosquées «habité par les musulmans très grand et renferme douze mosquées, dans une desquelles on célèbre la prière du vendredi. La ville possède des jurisconsultes et des hommes remplis d'érudition. Dans les environs sont plusieurs puits d'eau douce, qui fournissent à la boisson des habitants, et auprès desquels on cultive des légumes», écrit EL-BEKRI. D’autre part, il existe dans la capitale un quartier païen où réside le Roi, un animiste, entouré de son tribunal, de la prison d’où on ne sort jamais, de ses conseillers, de ses magiciens et des idoles. Les premiers assauts de l’Islam au Ghana n’ayant pas été couronnés de succès, le paganisme est resté vivace dans cet Empire. «Les Omayyades avaient essayé d’entreprendre une conquête en règle du royaume du Ghana, lequel contrôlait au VIIIe siècle l’Ouest soudanais. Mais la tentative échoua. L’islam s’infiltra donc progressivement, souvent sous sa forme «hérétique», kharidjite, après la dispersion au Ixe siècle des premiers royaumes Ibadites du Maghreb», écrit Ibn BATTUTA. En effet, l’Empereur du Ghana était à cette époque très puissant «Lors de la conquête de l’Afrique septentrionale, par les musulmans, quelques marchands pénétrèrent dans la partie occidentale du pays des Noirs et ne trouvèrent chez eux aucun roi plus puissant que celui du Ghana. Ses États se prolongeaient jusqu’à l’Occident jusqu’au bord de l’Atlantique», écrit Ibn KHALDOUN.

La demeure de l’Empereur, avec la couleur emblématique du rouge, est dénommée ««El-Ghaba» ou «la forêt, le bocage». Le territoire qui les sépare est couvert d'habitations. Les édifices sont construits avec des pierres et du bois d'acacia. La demeure du Roi se compose d'un château et de plusieurs huttes à toits arrondis, et le tout est environné d'une clôture semblable à un mur. La porte du pavillon est gardée par des chiens d'une race excellente, qui ne quittent presque jamais le lieu où se trouve le roi; ils portent des colliers d'or et d'argent, garnis de grelots des mêmes métaux. L'ouverture de la séance royale est annoncée par le bruit d'une espèce de tambour», écrit EL-BEKRI. C’est à côté du palais royal que situent les tombeaux des anciens rois, avec parfois des sacrifices humains «Ils placent le corps sur un canapé garni de quelques tapis et coussins, et le placent dans l'intérieur du dôme; ils posent auprès du mort ses parures, ses armes, les plats et les tasses dans lesquels il avait mangé ou bu, et diverses espèces de mets et de boissons. Alors ils enferment avec le corps de leur souverain plusieurs de ses cuisiniers et fabricants de boissons ; on recouvre l'édifice avec des nattes et des toiles ; toute la multitude assemblée s'empresse de jeter de la terre sur ce tombeau et d'y former ainsi une grande colline. Ils entourent ce monument d'un fossé, qui offre un seul passage à ceux qui voudraient s'en approcher. Ils sacrifient des victimes à leurs morts, et leur apportent comme offrandes des boissons enivrantes», écrit EL-BEKRI.

En définitive, et contrairement à la théorie de la «découverte», il y avait de solides grands Empires, dont le plus ancien est le Ghana ; son monarque, véritable incarnation de la divinité et de l’unité, est responsable aussi bien de l'ordre naturel (fertilité, fécondité) que de l'ordre politique, par le jeu des rituels. Par conséquent, L’Empire du Ghana a été le premier modèle de construction impériale, que d’autres suivront, notamment le Mali. Cependant, le Ghana allait sombrer dans la déchéance, supplanté par l’Empire du Mali. En effet, suite à des sécheresses, de guerres civiles, à l'ouverture d'autres routes commerciales, Soumahoro KANTé, à la tête du royaume de Sosso, s'empare du Ghana en 1203. Le Ghana perd définitivement son indépendance, entre 1180 et 1235, après son intégration dans l'Empire du Mali (Voir mon article, Médiapart, 28 décembre 2024), jadis son vassal. «Le royaume de Ghana était tombé dans le dernier affaiblissement vers l'époque où l'empire des porteurs du litham [les Almoravides ] commençait à devenir puissant ; aussi , ce dernier peuple, qui habitait immédiatement au nord des Ghana , du côté du pays des Berbères , étendit sa domination sur les Noirs, dévasta leur territoire et pilla leurs propriétés . Les ayant alors soumis à la capitation, il leur imposa un tribut et porta un grand nombre d'entre eux à embrasser l'islamisme . L'autorité des souverains de Ghana s'étant anéantie, leurs voisins, les Sousou, subjuguèrent ce pays et réduisirent les habitants en esclavage», écrit Ibn KHALDOUN.

Références bibliographiques

AL-OMARI (Ibn Fadl Allah), L’Afrique moins l’Égypte, traduction de Godfroy-Demombynes, Paris, Librairie orientaliste, 1927, 282 pages, spéc la chapitre 10, sur le Gana ou Ghana, pages 54-55 ;

ARMENTROUT (David et Patricia), Ghana, Mali, Songhay. Timelines of Ancient Civilizations, Vero Beach (Floride), Rourke Publishing, 2004, spéc sur le Wagadu pages 12-15 ;

BATHILY (Abdoulaye), «A Discussion of Traditions of Wagadu with some Reference to Ancien Ghana», Bulletin de l’IFAN, 1975, Vol XXXVII, n°1, pages 84-85 ;

BATHILY (Youba), Rois et peuples de l’Empire du Ghana, éditions Mieruba, 2018, 93 pages ;

CADOT (Véra), Belles pages de l’histoire africaine, Paris, Présence africaine, 1961, 247 pages, spéc sur le Ghana pages 17-26 ;

CHU (Daniel) SKINNER (Elliott), «A Glorious Age in Africa, Ghana, Mali, and Songhay: The Story of Three Great African Empires», Africa Today, 2013, Vol. 60, n°1, pages 130-134 ;

CONRAD (David), Empires of Medieval West Africa, Chelsea House Publications, 2005, 128 pages, spéc sur le Ghana pages 17-32 ;

DELAFOSSE (Maurice), «Le Ghana et le Mali, et l’emplacement de leurs capitales», Bulletin du Comité d’études historiques et scientifiques de l’AOF, janvier-mars 1924, t VII, n°1, pages 479-542 ;

DIALLO (Boubacar, Séga), Les origines de l’Empire du Ghana, thèse sous la direction de Jean Devisse, Paris I, 1987 et 2015, La Sahélienne, 64 pages ;

DIETERLEN (Germaine) SYLLA (Diarra), L’Empire du Ghana, le Wagadou et les traditions de Yéréré, Paris, Karthala, 1992, 257 pages ;

EL-BEKRI (Abou, Obeid), Description de l’Afrique septentrionale, traduction de Mac Guckin Slane, Paris, Imprimerie impériale, 1859, 432 pages, spéc description du Ghana et de ses mœurs, pages 381-394 ;

ES-SA’DI (Abd Al Rahmn), Tarikh Es-Soudan, traduction d’Octave Houdas et Edmond Benoist, Paris, Adrien Maisonneuve, 1898-1900, Vol I, 540 pages ;

HAYWOOD (John), West African Kingdom, Chicago III, Raintree, 2008, 64 pages ;

Ibn BATTUTA (Abou, Obeid), Voyage III Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan, Paris, La Découverte, 1997, 456 pages, spéc pages 59-60 ;

Ibn HAWQAL (Muhammad), Description de l’Afrique, traduction de Slane, extrait du Journal Asiatique, n°5, Paris, Imprimerie royale, 1842, 86 pages ;

Ibn KHALDOUN (Abderrahman), Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale, traduction du baron de Slane, Imprimerie du gouvernement, 1854, tome 2, 635 pages, spéc sur le Ghana, pages 409-410 ;

JOSEPH (Joan), Black African Empires, New York, Watts, 1974, 87 pages ;

KAKE (Ibrahima, Baba), Le Soudan occidental au temps des grands empires Xie-XVIe siècles, Paris, Présence africaine, 1975, 330 pages ;

KILZER (Nicolas) RICHARSDON (Scott) SULLIVAN (Christine) éditeurs, Africans Empires of the Ghana, Mali and Songhai, Chicago, World Books, 2009, 63 pages ;

KONATE (Dialiba) BAUSSIER (Sylvie), La fabuleuse histoire de l’Empire du Ghana, Paris, Seuil jeunesse, 2010, 59 pages ;

KOSLOW (Philippe), Ancient Ghana : The Land of Gold, New York, Chelsea House, 1995, 63 pages, spéc sur le Wagadu pages 25-30 ;

LEVTZION (Nehemia), Ancient Ghana and Mali, London, Methuen, 1973, 283 pages ;

LOKOSSOU (Clément, Koudessa), Les Almoravides et le royaume du Ghana, thèse sous la direction de Raymond Mauny, Paris I, Sorbonne, 1971, 154 pages ;

MAUNY (Raymond), «La civilisation du Ghana», Paris-Dakar, Samedi 21 janvier 1950, n°4261, page 6 ;

MEYEROVITZ (Eva, L.R.), The Divine Kingship in Ghana an Ancient Eypt, Londres, Faber and Faber, 1960, 267 pages, spéc pages 23-26 ;

NELSON (Julie), West African Kingdoms, Austin, TX, Raintree, Steck-Vaughan, 2002, 48 pages ;

NIANE (Djibril), Recherches sur l’Empire du Mali au Moyen-âge, Paris, Présence africaine, 1975, 116 pages ;

SHUTER (Jane), Ancient West African Kingdoms, Chicago, Heinemann Library, 2003, 42 pages ;

SIMONIS (Francis), L'Afrique soudanaise au Moyen âge : le temps des grands empires (Ghana, Mali, Songhaï), Canopée CRDP, 2010, 200 pages ;

TAUXIER (Louis), Mœurs et histoire des Peuls, Paris, Payot, 1937, 304 pages, spéc sur le Ghana, pages 57-59.

Paris, le 31 décembre 2024, par Amadou Bal BA