Après avoir vu Oppenheimer, je me suis dit que je n'écrirai rien dessus. Ma première réflexion fut que c'est un film politique, tout le contraire de Barbie qui n'a rien de politique mais qui est devenu par je ne sais quelle bizarrerie de l'esprit un film plus politique qu'Oppenheimer. Il me semblait évident que quelques articles sur le fond de ce film émergeraient. Quelle n'est pas ma déception, à plus d'une semaine de sa sortie, de ne rien voir arriver dans ce sens. Beaucoup de personnes discutent des effets spéciaux, du montage, de la qualité de l'image, du jeu des acteurs, des scènes de sexe et j'en passe et des meilleurs. À juste titre, un film se doit d'être discuté dans sa forme mais la forme n'est rien si elle n'est pas au service du fond. Dans le cas d'Oppenheimer, Nolan pose des questions. Avec redondance et insistance. On ne choisit pas de faire un biopic sur l'homme sans lequel Hiroshima et Nagasaki n'auraient pas eu lieu si on n'a rien à dire dessus. De même, on ne peut pas discuter de la façon dont il le dit sans s'attacher une seconde à ce qu'il veut y dire. Pourtant c'est le tour de passe-passe auquel j'assiste depuis sa sortie. On évite les questions qui fâchent. Oppenheimer est un film sur l'essence même de l'humanité. Les questions philosophiques ainsi que les questions politiques que ce film soulève sont immenses. Je ne pourrai pas tout développer en un seul billet alors j'ai choisi de ne poser qu'une question : Comment un homme réputé de gauche peut-il avoir participé à la plus grande œuvre de destruction que l'humanité ait connue ? À première vue, cette question peut en choquer plus d'un. Pourtant elle est essentielle et elle amène à des dizaines d'autres questions.

Ce que j'écris là peut-être lu par tous, aussi bien ceux qui ont vu le film et ceux qui ne l'ont pas vu, toutefois certaines passages sont compréhensibles uniquement pour ceux qui l'ont déjà vu. Concernant l'histoire en elle-même, c'est un biopic censé être basé sur une certaine réalité. Je ne spoile rien ici en dévoilant qu'Oppenheimer a travaillé à Los Alamos dans le cadre du projet Manhattan pour mettre au point la bombe atomique. Ce qui est toutefois intéressant dans le film de Nolan, c'est son parti pris pour le personnage. Il a réussi à faire un film avec lequel on ressort rempli d'interrogations, sans jamais y répondre de manière direct, laissant le spectateur face à lui-même et à l'abysse qui s'est ouvert sous ses yeux.

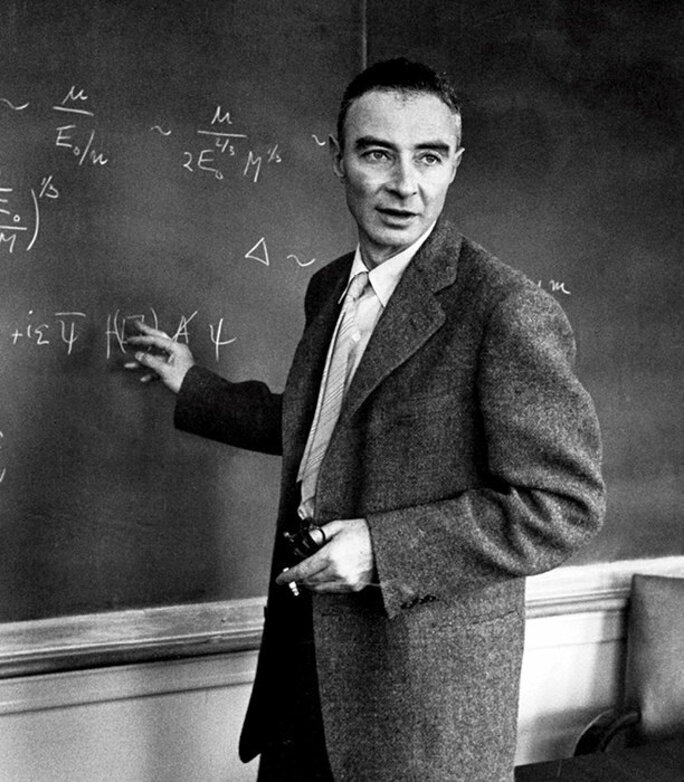

Agrandissement : Illustration 1

Pour comprendre le contexte du film, il faut savoir que c'est une adaptation du livre American Prometheus, une biographie d'Oppenheimer écrite par deux historiens, Kai Bird et Martin J. Sherwin. Le livre a remporté en 2006 le fameux prix Pulitzer. Je ne l'ai malheureusement pas lu et j'avoue que j'aurais bien aimé. Je vais me contenter de décrire la vision et la perspective de Nolan sur le personnage plutôt que celle de ses biographes.

Ce surnom de Prométhée moderne aurait été attribué par The Scientific Monthly en 1945. Pour rappel, le mythe de Prométhée, c'est l'histoire d'un paradoxe, celui d'un Titan qui ramène le feu aux hommes. En voulant émanciper ces derniers, il leur procure autant de bien que de mal et il s'attire les foudres divines pour avoir dépossédé Zeus de son bien. C'est une métaphore de la connaissance des hommes au même titre que la pomme dans la Genèse. Ceci pose les bases de la nuance à apporter au personnage d'Oppenheimer qui est à la fois dépositaire de la connaissance mais aussi moralement responsable de son usage.

Le film de Nolan a le grand mérite d'apporter aux spectateurs des nuances. Nolan ne tombe pas dans un manichéisme contraint comme c'est si souvent le cas pour ce genre de biopic, surtout quand c'est produit par les Américains. On sent chez lui une certaine sensibilité pour l'homme Oppenheimer tout en ne l'idéalisant pas. En ce sens, je trouve que c'est un bon film qui a plusieurs niveaux de lectures possibles. D'entrée de jeu, Nolan présente Oppenheimer comme quelqu'un poursuivi par ses démons intérieurs. Une des scènes symboliques du film est la pomme empoisonnée qui pose le cadre dès le début. A partir d'ici, vous serez amené à lire des passages qui spoilent le film. Si vous ne l'avez pas encore vu, je recommande toujours de le voir en premier et de me lire ensuite afin de ne pas influencer votre perception.

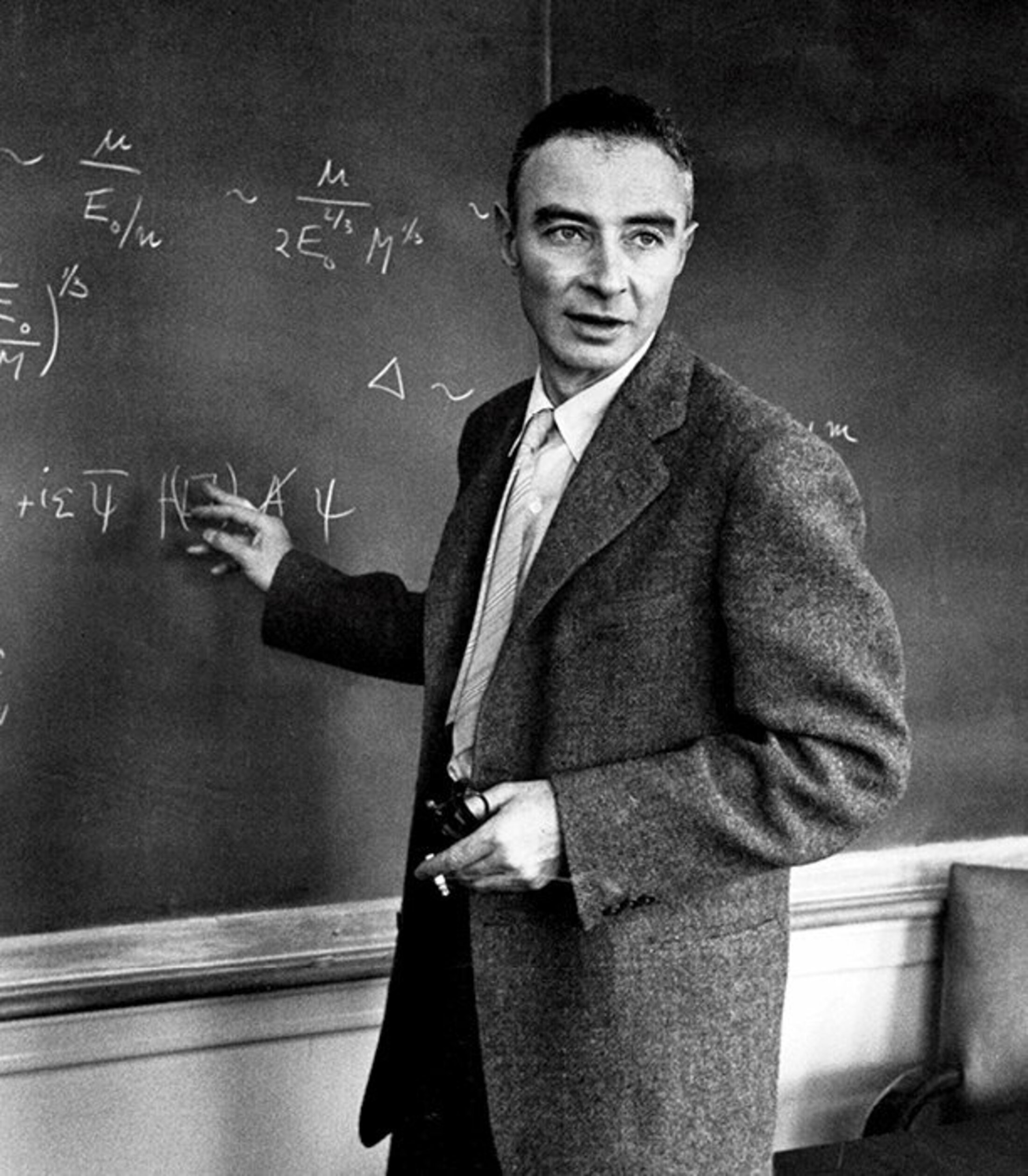

Agrandissement : Illustration 2

Oppenheimer, au début du film, est en désaccord avec un de ses professeurs. Le soir, après le départ de ce dernier, il décide d'injecter du chlorate de Potassium (ndla: n'ayant pas pris de notes pendant le film merci de me corriger s'il a utilisé une autre substance et si c'est bien celle-ci, notons qu'elle est utilisé pour la création de bombes d'artifices) dans la pomme laissée sur le bureau. Pris de remords, ou pas, le lendemain, il jette cette dernière en disant qu'elle est véreuse alors que une autre personne, l'éminent Niels Bohr allait croquer dedans. Le doute plane concernant ses intentions vis-à-vis du professeur. Dans l'expression pomme véreuse, on peut voir un jeu de mot avec le trou de ver (Wormhole en anglais) bien connu des astrophysiciens. Cette scène est réputée avoir vraiment existé. Comme dit plus haut, j'y vois aussi un parallèle avec la pomme de la Genèse qui rejoint le mythe de Prométhée. La pomme c'est aussi le symbole du savoir et de sa dangerosité. Ne pas croquer dedans c'est rester au Paradis (ou vivant).

Au-delà de la symbolistique, l'intérêt majeur de cette scène c'est qu'elle représente particulièrement bien ce sentiment ambivalent qui fait que le personnage peut osciller très facilement entre le bien et le mal. Oppenheimer veut tuer son professeur mais finalement se refuse à le faire. Cette scène de départ résume le film et ce qui va se jouer ensuite sous les yeux du spectateur : une lutte interne entre ce bien et ce mal mais aussi une lutte externe montrant qu'Oppenheimer est entouré de gens corrompus, luttant pour leur égo personnel, n'hésitant pas à le trahir ou à mentir. D'ailleurs, le montage alterne en permanence entre la vie d'Oppenheimer et son audition auprès de la commission qui attribue le renouvellement de son autorisation de sécurité intérieure en 1954. Une troisième dimension s'insère aussi dans le montage, c'est l'audition au Sénat de Lewis Strauss en 1960.

Vu la complexité historique et le nombre de personnes impliqués dans ces événements et dans le film, je ne peux que vous inviter à lire et à vous renseigner car je ne veux pas faire ici un billet historique sur le projet Manhattan et sa suite. Je risquerais de m'éloigner de ma question de base et je ne m'improvise pas historienne non plus.

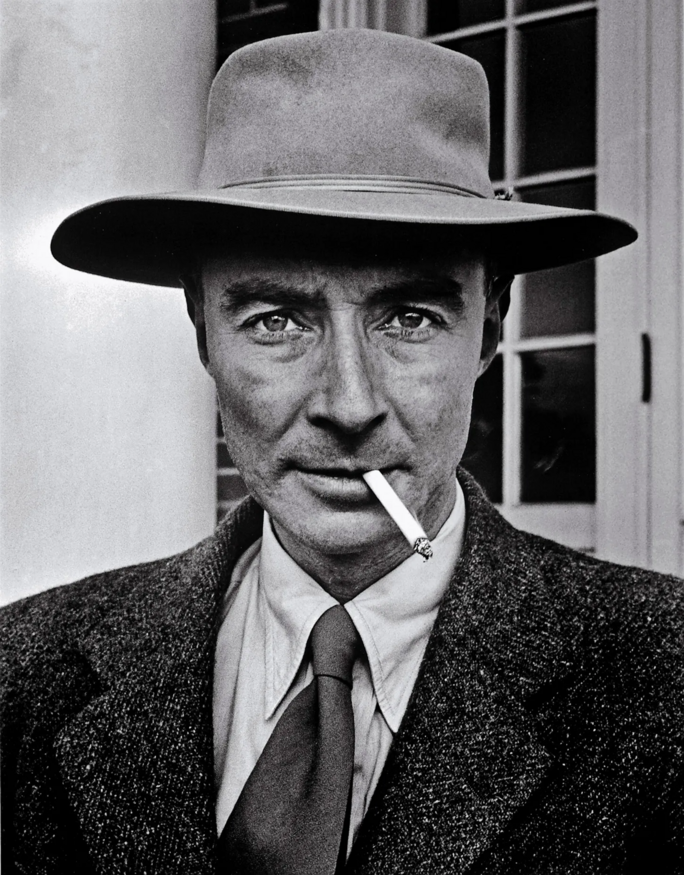

Agrandissement : Illustration 3

Cette scène de la pomme pose donc les bases du personnage : quelqu'un de complexe et d'ambivalent. On retrouvera à maintes reprises cette ambivalence dans le film. En premier lieu, dans la vie personnelle d'Oppenheimer tiraillé entre plusieurs amours, ne faisant jamais de réel choix. Ce dernier point est intéressant car Oppenheimer est représenté par Nolan comme indécis, un peu au main du destin. Le cinéaste nous laisse même croire que les femmes seraient plus énigmatiques que l'univers avec le personnage de Jean Tatlock qui attend de lui quelque chose qu'il ne sait pas percevoir ni donner. Malgré ses relations amoureuses ambivalentes, on n'arrive pas à voir Oppenheimer comme un salaud. On descend avec lui dans les affres de sa vie, admettant parfaitement qu'il puisse aimer plusieurs femmes, souffrant pour elles mais ne lui en voulant pas à lui. Il est hanté par un suicide dont il est à la fois responsable et non-responsable. Nolan fait un parallèle très fort entre sa vie privé et sa vie de scientifique. Finalement, il raconte deux fois la même histoire sous deux angles différents. L'Oppenheimer du film reproduit à petite et à grande échelle son histoire. Dans la première scène d'amour, le personnage de Jean Tatlock lui met sous les yeux un livre en sanskrit où il lit un passage à haute voix. "Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes". Nolan a relié aussi bien ce passage à l'intime de sa vie personnelle qu'à l'essai Trinity de la bombe H. Oppenheimer ne cesse de donner la mort, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il est à la fois le créateur et le jouet du Destin. La petite histoire s’imbrique dans la grande. Il détruit ce qu'il touche tout en n'ayant pas la volonté de le faire. Il se retrouve nu face aux jurés à devoir raconter sa vie extra-conjugale mais finalement ce qu'on en retient de cette scène c'est Jean Tatlock, sa maitresse, le chevauchant qui regarde Kitty Oppenheimer dans les yeux. Lui est au milieu, passif, sous les yeux de ceux qui le jugent. C'est le moment où Nolan a rejoint l'intime et le professionnel du personnage au sein d'une même scène. Oppenheimer est pris en étau à tous les niveaux.

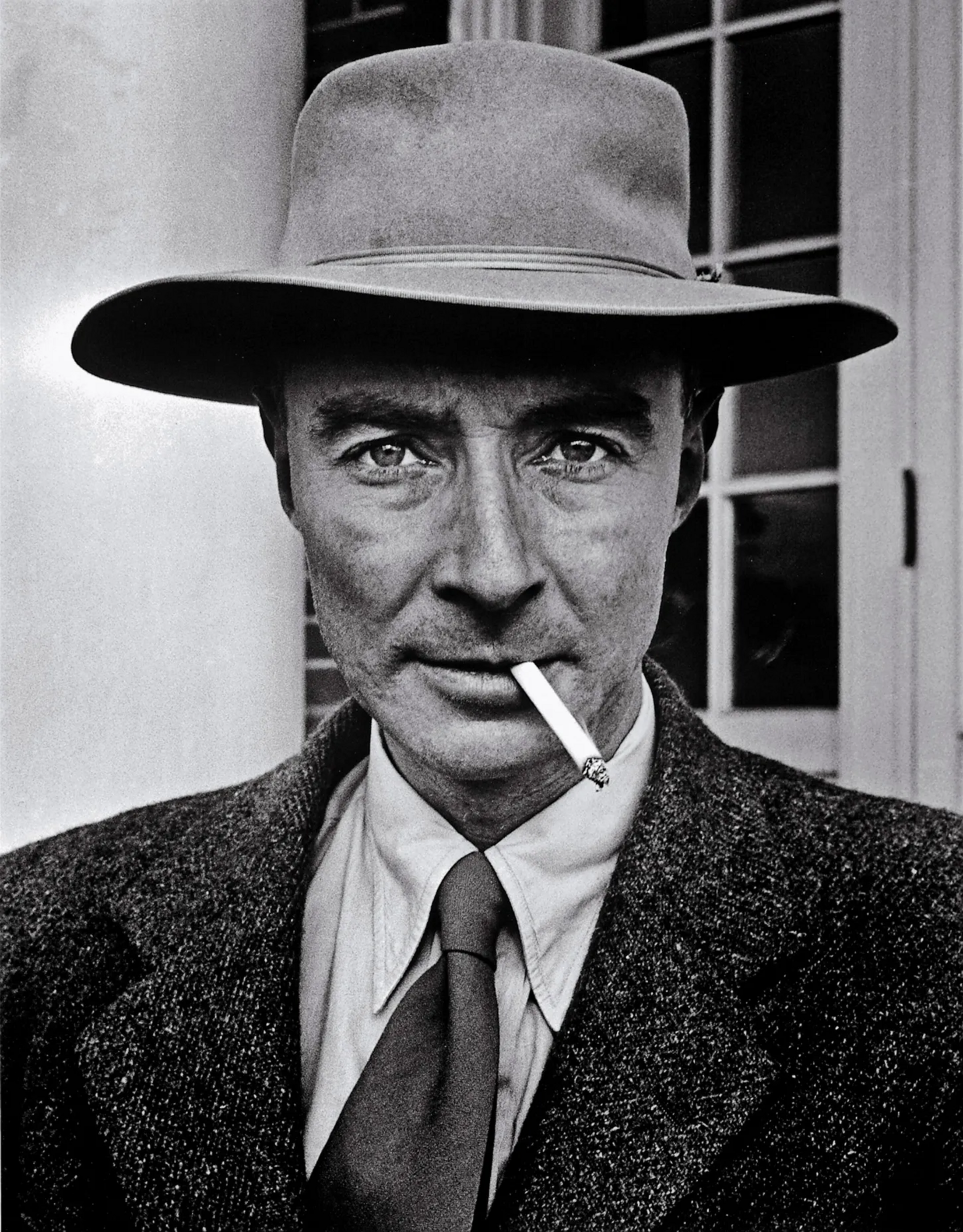

Agrandissement : Illustration 4

Dans le film de Nolan, il n'y a pas un Oppenheimer privé et un Oppenheimer public. Il y a un seul et même homme et ce que quel que soit le plan abordé. Et cet homme qu'il décrit sous sa caméra n'est ni blanc ni noir, ni bon ni mauvais. Il expose au spectateur cette insoutenable complexité de l'être à la façon d'un Kundera de la caméra. D'ailleurs, il jongle entre la couleur qui représente la subjectivité de son personnage et le noir et blanc qui lui se veut représenter une perspective plus objective. Du film, il ne me reste en mémoire que la couleur.

Nolan arrive à rendre sympathique son personnage justement en humanisant cette permanente indécision, ce tiraillement qui fait qu'on le perçoit non pas comme un scientifique surdoué mais comme un homme perdu face à la complexité de choses qu'il a du mal à comprendre et à intégrer. Un homme aussi à gauche soit-il, reste un humain qui cherche à tâtons sa place dans un univers complexe. Les équations physiques sont plus facile à décrypter que le monde terrestre qui lui échappe en grande partie, autant en tant qu'homme, que père ou que scientifique.

Agrandissement : Illustration 5

L'engagement politique d'Oppenheimer est lui aussi assez indécis. On a l'impression de voir un Oppenheimer qui est guidé dans le monde réel par les autres. Il vit l'Histoire et il la comprend mais il n'en est pas un moteur mais plutôt un observateur. Son frère en comparaison est un homme clairement engagé.

Il est entouré de communistes mais le film ne le positionne jamais frontalement en tant que tel sauf à un seul moment où il le dit face à la commission, mais ce moment ressort plutôt comme un instant où il cède et admet tout ce qu'on veut lui faire dire, plus par fatigue morale que par conviction propre. On ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Cillian Murphy reste impénétrable et joue d'une manière assez froide et distanciée. Le spectateur tente de percer l'âme d'Oppenheimer à travers lui sans jamais vraiment y arriver. On aurait aimé que Nolan nous rapporte sur un plateau le prêt à penser mais il ne le fait pas malgré un engagement réel vers son personnage. On devine ce qu'il en pense sans pour autant l'imposer avec évidence. Oppenheimer s'engage et se désengage comme il le fait avec les femmes et comme il le fera ensuite avec la Bombe H.

Mais qu'est ce qui nous dit finalement qu'Oppenheimer serait un homme de gauche à tendance communiste ? Dans le fond, on peut être entouré de communistes sans l'être vraiment et il n'est pas rare de voir des gens très à gauche basculer très à droite en vieillissant. Les plus radicaux iront d'ailleurs contester cet engagement politique. Certains parleront même d'un effet de mode universitaire lié au contexte socio-politique de l'époque. N'oublions pas que tout ceci se déroule sur fond de montée du nazisme face à un Oppenheimer de confession juive. Pourtant l'Oppenheimer de fiction l'est. C'est incontestable en voyant le film et pourtant on a du mal à dire pourquoi.

Ici, je vais faire une aparté au film pour essayer de définir ce que veut dire "être à gauche" car là aussi la définition en soit n'est pas si évidente ni si simple qu'elle y paraît. Beaucoup de gens se disent d'un nuance politique car elle rassemble grosse modo un ensemble de pensées qui leur correspond plus ou moins. C'est quelque part une approche idéologique qui va définir qui est à gauche et qui est à droite. C'est exactement la même chose pour le bien et le mal. Dans les faits peu de gens peuvent définir réellement ce qui est bien ou ce qui est mal sans avoir besoin d'un avis extérieur car le bien et le mal ne sont pas toujours aussi tranchés qu'il peut y paraître. Tout est question de point de vue. Ce qui est le Bien à gauche passera pour être le Mal à droite et vice versa. C'est d'ailleurs parce que les gens ont besoin d'être guidé que la Christianisme s'est développé. On peut en dire de même pour l'Islam ou le Judaïsme. Le point commun de ces trois courant religieux c'est de dire clairement que telle ou telle chose est bonne et telle ou telle chose est mal. En vivant dans des préceptes religieux ou des idéologies politiques qui nous tracent les contours de ce que nous devons penser, nous nous amendons de notre réflexion propre. Le bien et le mal nous évite l'indécision dans lequel nous propulse le libre arbitre. Et cette indécision, c'est le propre de l'humanisme et des humanistes qui réfléchissent en permanence de savoir si telle action est conforme non pas à une morale imposée mais à une définition propre et personnelle de l'humain et de son environnement.

L'humanisme par défaut est considéré traditionnellement de gauche car il se préoccupe de l'humain. Et le personnage d'Oppenheimer dans le film est un personnage clairement humaniste car il s'interroge sur ses actes et ses conséquences sur autrui. Et comme tout bon humaniste, il va vers ses pairs qu'il retrouvera au sein du parti communiste. Et comme tout bon humaniste, il n'adhérera pas totalement à une idéologie parfois trop orientée, c'est ainsi qu'il financera la lutte en Espagne sans financer le parti directement. Mais son indécision nous perturbe fortement car elle révèle la difficulté du positionnement quand on est pris dans des réflexions à paramètre multiples. Oppenheimer nous jette à la face la difficulté d'être un humain dit moral. Le spectateur se trouve face à des dilemmes et c'est profondément inconfortable. Il devient lui aussi juré d'un procès. Selon ses affinités, il jugera Oppenheimer coupable ou innocent.

Agrandissement : Illustration 6

Le point culminant du film reste la création de la bombe atomique. Le choix du lieu de la création du laboratoire de Los Alamos est le choix d'Oppenheimer. C'est un endroit qu'il aime, qui le rapproche à la fois de la nature terrestre et à la fois des étoiles. Il y possède un ranch. D'ailleurs à la fin des essais, il propose que le lieu soit rendu aux Indiens. Là aussi on voit le Bien fusionner avec le Mal. Un Oppenheimer profondément attaché à certaines valeurs qu'il bafouera pourtant dans ses actions.

C'est donc à Los Alamos que va s'installer le projet. Une majorité des scientifiques sont contre l'enrôlement militaire du projet alors qu'Oppenheimer ne s'y oppose pas. C'est là où quelque part on trouve un certain engagement politique. La vision qui est présentée dans le film, c'est d'une part la réflexion d'Oppenheimer pour contrer l'Allemagne Nazie et d'autre part un sentiment patriotique pour les USA. Il le dit dans le film : "J'aime mon pays". On comprend donc que si Oppenheimer accepte de s'impliquer c'est pour stopper la progression allemande en Europe. Combattre le mal donne une certaine validité morale à l'action de créer la bombe la plus puissante et dévastatrice au monde. D'ailleurs cet argument sera utilisé ensuite par le gouvernement américain pour justifier ses bombardements au Japon. La bombe devient une arme favorisant la paix et non pas une arme de guerre. Il est facile aujourd'hui au vu de l'Histoire de se placer dans le champ cognitif du Bien mais quand on vit et on construit cette même Histoire, on revient toujours à la frontière extrêmement mince de savoir où se situe réellement le dit Bien. Tout semble simple de l'extérieur d'une équation, c'est bien plus complexe quand on est un paramètre même de l'équation, ce qu'est Oppenheimer. Il a choisi de croire qu'il œuvre pour le bien de l'Humanité même si lui-même n'en parait pas excessivement convaincu.

Dans la création de la Bombe H, intervient également une partie intime liée à l'égo du personnage. Je ne l'ai pas perçu comme un narcissisme mais plutôt comme le désir profond de voir se réaliser dans le concret ses théories, le désir profond de se démontrer à lui-même qu'il a raison, qu'il ne s'est pas trompé, au risque même infime de faire disparaître le monde avec lui en cas d'erreur de calcul. Démontrer qu'il a raison, c'est aussi se démontrer qu'il a servi à quelque chose dans ce bas monde, avoir l'impression de ne pas être qu'une simple poussière d'étoile. C'est la quête de sens dont chaque créateur, qu'il soit scientifique ou artiste, a besoin d'avoir pour pouvoir exister. C'est aussi en partie cela qui l'exonère moralement. Toute la première partie du film nous prépare psychologiquement à cet essai. Le spectateur est en haleine avec lui dans l'attente du test. Nolan réussit l'exploit de nous faire attendre une chose monstrueuse. Pourtant nous savons mais nous l'attendons avec une forme d'impatience morbide. À ce moment-là du film, nous n'arrivons pas à juger Oppenheimer. Nous n'arrivons pas à être écœuré ni par son créateur ni par son monstre. Nous sommes dans l'expectative du moment.

Agrandissement : Illustration 7

L'explosion de la première bombe dans l'essai Trinity est un mélange à la fois d'horreur, de fascination et de jouissance. C'est l'état d'esprit du Oppenheimer de fiction. L'horreur à la pensée de s'être potentiellement trompé, l'horreur à l'idée de la suite, la fascination de voir son œuvre prendre vie et la jouissance personnelle de se dire qu'il a eu raison sur toute la théorie. Et puis, il y a les nuances que sait mettre Nolan à travers ses personnages secondaires, en extérieur. Il y a ceux qui n'osent regarder, il y a ceux qui affrontent bravement derrière un pare-brise censé les protéger, il y a ceux qui regardent derrière une vitre fumée. Et puis il y a Oppenheimer qui lui est à l'intérieur derrière un hublot. La lumière, le feu, l'embrasement presque féérique et puis le bruit assourdissant, telle une métaphore, qui arrive bien après, qui secoue la terre et les humains, qui raccroche à la réalité. C'est beau et moche à la fois. C'est ambivalent à l'image d'Oppenheimer. Le spectateur a eu son climax. Il entame ensuite une descente. Mais s'interroge-t-il vraiment sur les sentiments ressentis à la vue de cette scène?

Agrandissement : Illustration 8

Une fois ce passage passé, le film semble long et poussif. Nous connaissons tous la suite. Hiroshima. Nagasaki. Il n'y a plus que l'horreur qui subsiste. Le spectateur redescend dans la réalité en même temps qu'Oppenheimer poursuivi par des cadavres. Les lambeaux de chair se décollent des vivants. Les patriotes américains qui se réjouissent deviennent des monstres. D'un coup l'évidence du Mal surgit. Après coup. Une fois qu'il est trop tard. Une fois qu'il n'est plus partie prenante de l'équation. On assiste à un Oppenheimer impuissant qui tente coûte que coûte d'arrêter sa propre machine, tel le professeur Frankenstein. Il réalise que le savoir qu'il a donné à l'humanité est un don de mort et qu'il partira avec un héritage lourd à porter qu'il tente désespérément d'effacer. Il a ouvert la boîte de Pandore puis il a essayé de n'en garder que l'Espérance.

Et puis, il y a ces anciens collaborateurs qui ne le soutiennent pas devant la commission. La trahison. Il y a le personnage de Strauss ainsi que celui de Truman qui viennent personnifier le Mal. Au-dessus de l'homme, il y a l’État. Il y a celui qui crée la Bombe et il y a celui qui appuie sur le bouton rouge. Qui est le fautif ? Où est le Bien, où est le Mal ? Tout cela ne nous intéresse déjà plus. C'est bien trop de questions restées en suspens. Nous attendons la conclusion, celle d'un Oppenheimer vieillissant et réhabilité sur la fin de sa vie grâce à ses actes de rédemptions. Cela nous soulage car nous aussi en tant que spectateur qui avons vécu pendant trois heures à ses côtés nous n'avons pas à interpréter ce final. Nolan nous facilite un peu les désagréments de l'âme dans lesquels il nous a plongé.

En conclusion de mon billet, je dirais que le film n'apporte aucune réponse car il n'y a pas de réponse. Oppenheimer est un film profondément inconfortable pour le spectateur qui se donne la peine de s'interroger sur l'essence même de ce qu'est l'être humain. Il est profondément inconfortable car il brise les frontières du manichéisme dans lequel s'enfonce notre société depuis bien trop longtemps. Oppenheimer s'interroge sur son humanité et nous questionne sur la nôtre. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film si vous ne l'avez pas vu et de vous en faire votre propre opinion. Je ne vous livre ici que mon humble analyse, mon ressenti personnel et je vous invite à communiquer le votre en commentaire.

Et pour clore ce billet, je donnerai le mot de la fin au vrai Oppenheimer dont vous retrouverez l'interview en français à la fin de ce billet :

"C’est le destin de l'homme de savoir tout ce qu'il peut et d'en vivre. Et de vivre avec cette connaissance. C'est un destin difficile (…) mais si on ne tâche pas de vivre avec la connaissance on n'est pas proprement un homme"